полная версия

полная версияИван Крамской. Его жизнь и художественная деятельность

В конце шестидесятых годов Крамской также много работал карандашом и кистью, создавая преимущественно портреты. В 1868 году на академической выставке были представлены выполненные им портреты Н. И. Второва и г-жи Шперер; в 1869 году – портреты К. К. Ланца, художников И. И. Шишкина, А. И. Морозова (карандашом), М. Б. Тулинова, княгини Е. А. Васильчиковой, графа Д. А. Толстого; в 1870 году – разные работы карандашом и акварелью и акварельные портреты в натуральную величину великих князей Сергея и Павла и дочери графа Бобринского. Кроме того, в 1868 году Крамской получил заказ на изготовление для Московского Румянцевского музея копий с нескольких десятков портретов великих людей, над которыми работал около трех лет, распределяя свое время таким образом, чтобы по вечерам работать портреты, а дни посвящать «своим бедным сиротам-картинам». К концу, однако, ему пришлось отдавать этой работе и все свои дни. «Работаю теперь волом, – пишет он летом 1871 года художнику Васильеву, – и завтра, самое позднее послезавтра, кончу проклятых великих людей. Одурел: по три портрета в день!»

К 1868 году относится выход Крамского из рисовальной школы Общества поощрения художников. Оставив ее, он продолжал, однако, интересоваться работами своих учеников и учениц, посещал по их просьбе мастерские и своими советами продолжал влиять на их успехи. В последние годы жизни, когда, будучи уже болен, он иногда по целым неделям не мог выходить из дому, бывшие ученицы приезжали к нему на дом и привозили свои работы для просмотра. В числе его писем, напечатанных в сборнике, изданном А. С. Сувориным, помещена коротенькая записка к Е. М. Бем, из которой видно, как трогало его внимание к нему бывших учениц.

Осенью 1869 года Крамской в первый раз отправился за границу с целью познакомиться с западным искусством. Он побывал в Берлине, Дрездене, Вене и Париже. О впечатлениях своих он говорит в письмах к жене, но письма эти дают мало материала для суждения о его выводах. Так, осмотрев берлинские галереи, он пишет между прочим: «Странно, все, что писали немцы вообще, – все скверно; как только Дюссельдорфской школы, так и хорошо». «Сегодня осматривал музеум королевский… Все, что я видел, производит впечатление подавляющее». «Осматривал галереи Рачинского и Вагенера. Вагенера – довольно порядочная, а Рачинского – дрянь». И только. Дрезденская галерея произвела на Крамского сильное впечатление; в особенности поразила его «Сикстинская мадонна». «Я ее, разумеется, знал по копиям, фотографиям, гравюрам, как и весь свет ее знает, – пишет он, – и несмотря на это, я ее видел в первый раз, т. е. в первый раз в том смысле, что ни в одной из копий нет ничего того, что есть в подлиннике… Дела в том, что в этой картине резко бросаются в глаза две разнородные половины. Одна половина – того времени, когда жил Рафаэль (триста лет почти назад), – это фигуры вокруг Мадонны: папы Сикста, святой Екатерины и двух ангелов внизу. Другая же половина (ее можно назвать вечною) – фигура самой Мадонны и Христа». Крамской находил, что Сикст, Екатерина и ангелы не более как зрители в картине, мешают общему впечатлению и хорошо бы сделали, если бы ушли. «Ну, а Мадонна – другое дело. Была ли в действительности Мадонна такова, этого никто никогда не знал и, разумеется, не знает, за исключением современников ее, которые, впрочем, ничего нам хорошего об ней не говорят; но такою по крайней мере создало ее религиозное чувство и верование человечества, и в этом смысле она так похожа на свой оригинал, что мне кажется, что всякий, кто только об этом думал, узнает ее и согласится, что это единственно похожий портрет… Мадонна Рафаэля – действительно произведение великое и действительно вечное даже и тогда, когда человечество перестанет верить…»

«И тогда картина эта не потеряет цены, а только изменится ее роль. И она останется таким незаменимым памятником народного верования, каким ничто не может быть, кроме картины. Никакая книга, ни описание, ничто другое не может рассказать так цельно о человеческой физиономии, как ее изображение».

Париж своей громадностью, своим шумом и движением подавляюще действовал на Крамского. «Это уже чересчур, это уже черт знает что такое», – пишет он, и у него является чувство тоски и страха за будущую судьбу человечества при виде этой массы кавалькад и экипажей, этой непрерывно движущейся толпы, «разряженной до последних пределов, красивой тоже до последних пределов и нахальной тоже до последних пределов». Свои взгляды на французскую живопись, выработавшиеся в эту поездку, свое удивление перед их техникой и сожаление об отсутствии у них того, что он называл сердцем, он высказал в письмах к Репину, относящихся к 1873 году, когда Репин жил в Париже. «Я о Париже невысокого мнения. Но все-таки приветствую вас в Париже: это город самый живой из художественных центров». «В Париже, – говорит он дальше, – как везде за границей, художник прежде всего смотрит, где торчит рубль, и на такую удочку его можно поймать; и там та же погоня за богатыми развратниками и наглая потачка и поддакивание их наклонностям; соревнование между художниками самое откровенное на этот счет, но там есть нечто такое, что нам надо намотать на ус самым усердным образом, – это дрожание, неопределенность, что-то нематериальное в технике, это неуловимая подвижность натуры, которая, когда смотришь пристально на нее, материально, грубо определена и резко ограничена, а когда не думаешь об этом и перестанешь хоть на минутку чувствовать себя специалистом, видишь и чувствуешь все переливающимся и шевелящимся и живущим. Контуров нет, света и тени не замечаешь, а есть что-то ласкающее и теплое, как музыка. То воздух охватит тебя теплом, то ветер пробирается даже под платье; только человеческой головы с ее ледяным страданием и вопросительной миною или глубоким, загадочным спокойствием французы сделать не могли и, кажется, не могут, по крайней мере я не видал». В сильное недоумение приводило Крамского развитие в западном искусстве техники в ущерб содержанию, между тем как он до тех пор был твердо убежден, что только идея создает технику и возвышает ее. Как мы увидим далее, он отступился впоследствии от этого положения и признал решающее значение техники в достоинстве художественного произведения. Далее Крамской говорит о Венере Милосской, вспоминая которую он начинает опять юношески верить в счастливый исход судьбы человечества.

Глава IV. Отношение Крамского к товарищам

Выход Крамского из Артели. – Организация Товарищества передвижных выставок. – Товарищество как орудие борьбы с Академией. – Беспристрастие Крамского в оценках работ художников и признание молодых талантов. – Дружба его с юным пейзажистом Васильевым и печальная судьба последнего.

В ноябре 1870 года Крамскому пришлось расстаться с Артелью, этим любимым детищем, которому он посвятил столько труда, энергии и любви. По выходе из Академии товарищи торжественно дали друг другу слово не пользоваться ее благодеяниями и ни в коем случае не соглашаться ни на какие ее предложения, не посоветовавшись предварительно друг с другом. Между тем один из членов-артельщиков тайно от товарищей принял предложенную ему Академией командировку за границу. Крамской нашел, что этот поступок противоречит самому основному принципу Артели, и, считая, что последней нанесено тяжкое оскорбление, что поступком товарища попраны лучшие ее традиции, подал в адрес общего собрания Артели одно за другим два заявления, в которых просил собрание категорически высказаться в пользу той или другой стороны. Получив уклончивый ответ на свои заявления, из текста которых можно видеть, как тяжело отзывался на нем разрыв с товарищами, Крамской подал прошение об исключении его из числа членов Артели. «После его выхода, – говорит Репин, – Артель как-то скоро потеряла свое значение, незаметно растаяла». Как ни грустно было Крамскому видеть распад Артели, он не мог не сознавать его неизбежности, зная, что причины его коренились в совершенно случайном составе товарищества, сплотившегося только ради элементарной борьбы за существование. Мнение это он впоследствии высказывал В. В. Стасову.

Н.И. Крамской. Середина 1960-х. Фотография.

Но не в характере Крамского было складывать оружие ввиду каких бы то ни было неудач. Не успела умереть Артель, как родилось и стало развиваться новое предприятие, роль которого заключалась в служении той же идее нового свободного искусства. Крамской сразу сделался горячим приверженцем и душой этого дела. Уже в 1868 году в Москве образовалось Товарищество передвижных выставок. Тогда Мясоедов приезжал в Петербург с предложением к тамошним художникам соединиться с москвичами и примкнуть к их товариществу. В то время объединения почему-то не произошло, в конце же 1869 года дело, к великой радости Крамского, сладилось. К новой организации примкнули московские художники Маковский, Прянишников, Саврасов и другие; в Петербурге в ее создании приняли деятельное участие Ге, Перов, Шишкин, Боголюбов, Максимов… Устав Товарищества был утвержден в 1871 году. Дела его в Петербурге в течение примерно десяти лет вел Крамской, в Москве же первое время Перов. Новое дело придало Крамскому новые силы. К этому времени относится расцвет его умственной и художественной деятельности, в это время созданы были им лучшие его картины. В письмах Крамского к товарищам, главным образом к Васильеву и Репину, мы находим много примеров его горячего отношения к новому делу. Искренно радовался он успехам своей партии и был глубоко счастлив, когда ему удавалось завербовать нового бойца в ряды своей армии. О выставке 1871 года он писал Васильеву: «Теперь поделюсь с вами новостью. Мы открыли выставку 28 ноября, и она имеет успех, по крайней мере весь Петербург говорит об этом. Это самая крупная городская новость, если верить газетам. Ге царит решительно. На всех его картина произвела ошеломляющее впечатление. Затем Перов, и даже называют вашего покорнейшего слугу». «Новость, и очень крупная, дорогой Илья Ефимович, – пишет он в 1874 году Репину, – Академия отказывается от выставок и уступает их устройство вновь образовавшемуся обществу (при Академии) – „Обществу выставок“.» «Несомненно одно, что все это есть следствие несомненных заслуг Товарищества: передача выставки Академией в заведование самих художников. Это своего рода освобождение крестьян». В 1878 году в связи с выраженным Репиным желанием примкнуть к Товариществу Крамской высказывает ему свою радость в шутливом послании: «Не могу сказать Вам с достаточной ясностью, до какой степени Вы меня обрадовали Вашим письмом, в котором Вы категорически выражаете решимость пустить свою ладью по тому течению, куда направляется товарищество. Вот как кудряво? Это и понятно. Во всех торжественных случаях человек не находит приличным говорить прозой. А поэтому будем, не смущаясь, говорить прилично случаю. Когда я прочел Ваше письмо некоторым членам, то по толпе пробежал одобрительный шепот(!). Когда я иезуитски поставил на вид наше правило, что каждый неофит должен пробыть некоторое время в положении оглашенных, то со стороны тонких политиков, юристов и даже буквоведов единодушно был обвинен в канцеляризме. Я, конечно, должен был посыпать главу пеплом…» «Знаете ли Вы, о знаете ли Вы (как говорят поэты), какое хорошее слово Вы написали: „я Ваш“. Это одно слово вливает в мое измученное сердце бодрость и надежду! Вперед!»

О выставке 1879 года он пишет Репину: «Что же Вы думаете, что говорят посетители: „Не знаешь, куда попал, в магазин ли, на иностранную ли выставку или куда-нибудь еще, только не на русскую художественную выставку“. Теперь они, т. е. там, в Академии, сознаются, что они перехватили, ходят по нашей выставке и недоумевают – потому что выставка в самом деле громовая. Сегодня, наконец, поставил Куинджи, и… все ахнули! То есть я Вам говорю – выставка блистательная. Это черт знает что такое, еще в первый раз я радуюсь, радуюсь всеми нервами своего существа. Вот она, настоящая-то, то есть такая, какая она может быть, если мы захочем».

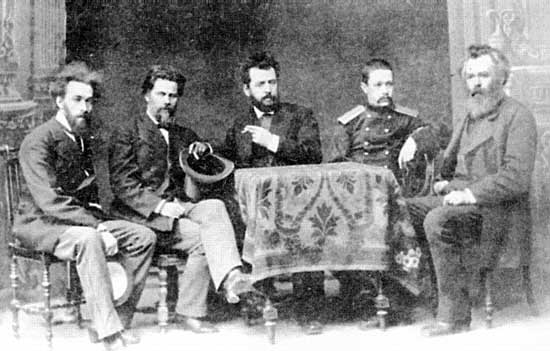

Группа членов Товарищества передвижных художественных выставок. 1863—1864. Фотография.

В своих отзывах о работах других художников Крамской был всегда вполне беспристрастен, чужд мелочного самолюбия; всегда он готов был выдвинуть вперед другого, признать его преимущество в ущерб самому себе, коль скоро видел в нем превосходство таланта; никогда товарищ не казался ему соперником. Но вместе с тем он никогда не боялся высказывать товарищам и резкую правду по поводу замеченных им недостатков и погрешностей их произведений. Напротив, он имел привычку до мелочей разбирать каждую вновь появившуюся картину и охотно сообщал о своем впечатлении ее автору. В этих замечаниях он всегда поражает своей тонкой наблюдательностью, умением подметить и разъяснить каждую, на первый взгляд, незначительную подробность. Его письма так богаты критическими замечаниями по поводу отдельных произведений искусства, что мы никогда бы не кончили, если бы захотели извлечь из них все, достойное внимания читателя; поэтому мы ограничимся лишь немногими цитатами, наиболее характеризующими отношение Крамского к товарищам по профессии.

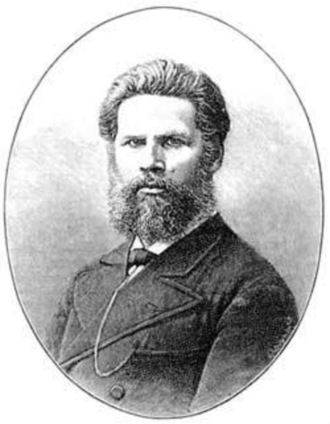

Члены правления Товарищества передвижных художественных выставок. 1880 Фотография.

Слева направо: К.А. Савицкий, И.Н. Крамской, Н.А. Ярошенко, И.И. Шишкин.

«Хочу поделиться с Вами впечатлениями от портрета Куинджи, который я видел сейчас, – пишет он Репину, – сказать Вам, что это портрет хороший – мало; сказать, что удивительный – не совсем верно, так как я, зная Вас хорошо, не буду удивлен, что бы Вы ни сделали. Я просто скажу, что думаю и что я испытал, глядя на него. Этот портрет с первого же раза говорит, что он принадлежит к числу далеко поднявшихся за уровень». Далее идут различные замечания по поводу мелких подробностей вроде даже «самого кончика носа» или кресла, которое к Куинджи не идет и которое надобно непременно заменить: бревном, или камнем, или скамейкой, чем-нибудь; только кресло здесь не у места, «убедившись в том, – продолжает Крамской, – что Вы сделали чудо, я взобрался на стул, чтобы посмотреть кухню, и… признаюсь, руки у меня опустились. В первый раз в жизни я позавидовал живому человеку, но не той недостойной завистью, которая искажает человека, а той завистью, от которой больно и в то же время радостно; больно, что это не я так сделал, а радостно, что вот же оно существует, сделано, стало быть, идеал можно схватить за хвост. А тут он схвачен. Так написать глаза и лоб, я только во сне вижу, что делаю, но всякий раз, просыпаясь, убеждаюсь, что нет во мне этого нерва и не мне, бедному, выпадает на долю удовольствие принадлежать к числу нового, живого и свободного искусства. Ах, как хорошо. Если бы Вы только знали, как хорошо. Ведь я сам хотел писать Куинджи, и давно, и все старался себя приготовить, рассердить, но после этого я отказываюсь. Куинджи есть, да какой! Вот Вам!»

Возьмем образчик отзывов другого рода: «Что же касается, – пишет Крамской Перову, – Вашей картины „Выгрузка извести на Днепре“, то выражаю Вам мое мнение, как Вы того желаете. Картина, несмотря на неудовлетворительный рисунок и местами даже дурной – делает чрезвычайно сильное впечатление сочинением, содержанием и общим тоном картины. Мне остается только сожалеть, что такая страшная мысль, такое драматическое содержание, быть может самое серьезное из всех, Вами взятых, стоит по исполнению фигур не на том уровне, какой я уже привык у Вас видеть».

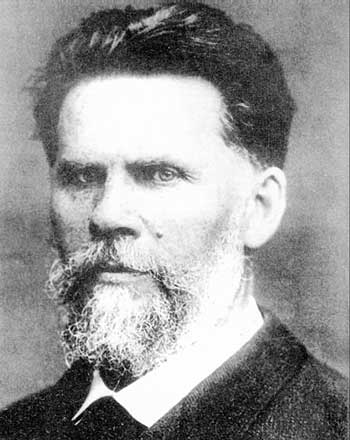

И.Н. Крамской. Середина 1880-х. Фотография.

Говоря об отношении Крамского к прочим художникам, невозможно не упомянуть о трогательной дружбе его с молодым пейзажистом Васильевым, учеником Шишкина, с которым он познакомился в 1868 году, когда тот, будучи еще девятнадцатилетним мальчиком, только что начинал заниматься искусством. С первых же дней знакомства Крамской убедился, что имеет дело с человеком крупного таланта. Живой, веселый, необыкновенно талантливый юноша был одним из самых выдающихся посетителей четвергов, где приводил в восторг всю публику прелестными, оригинальными картинками, легко, точно шутя возникавшими под его бойкой кистью. Он страстно привязался к Крамскому, который в свою очередь горячо полюбил его как симпатичного мальчика и как гениального художника и всегда проявлял к нему отеческую заботливость. Несмотря на значительную разницу в летах, в складе характера и направлении таланта, у обоих художников было много точек соприкосновения. Их связывала страстная любовь к искусству, необыкновенная чуткость и отзывчивость натуры и поразительно сходное прошлое. Оба они прошли тяжелую школу жизни. Так же как и Крамской, Васильев, с двенадцати лет служивший почтальоном, выбрался из ничтожества лишь благодаря силе своего таланта и несокрушимой энергии. Но здоровый и крепкий на вид юноша, восхищавший всех своей энергией и неистощимой веселостью, уже тогда носил в себе зачаток злого недуга, который не замедлил обнаружиться при первом благоприятном случае. Катаясь однажды на коньках плохо одетый, Васильев схватил воспаление легких, которое вскоре перешло в чахотку. С наступлением весны доктора послали его в Ялту, где, протомившись более двух лет, он умер 24 сентября 1873 года. Живя в Ялте, вдали от друзей, от общества художников, Васильев сильно тяготился одиночеством. Несмотря на то что, работая постоянно, он поражал необыкновенно быстрым развитием своего до крайности самобытного таланта, его мучила уверенность, что он не может идти вперед, не видя ничего, кроме собственных картин. Кроме этих огорчений у него были еще и другие. Он имел много неприятностей с Академией, отказавшей ему в дипломе вследствие несоблюдения необходимых формальностей. К тому же документы его, без которых нельзя было получить диплома, были потеряны, а при восстановлении их могло обнаружиться его незаконное рождение, чего пуще всего боялся Васильев. Не менее горькие минуты доставляли ему различные недоразумения с Обществом поощрения художников, на средства которого он жил в Ялте и от которого надеялся получить, но так и не получил (за смертью) пособие на поездку за границу.

Во всех горестях и испытаниях Васильева утешением служили ему трогательно сердечные письма Крамского, который вел все его дела в Петербурге и много хлопотал о выдаче ему заграничного паспорта в надежде, что его милый мальчик, его золотой юноша, попав в среду художников где-нибудь в Италии, приободрится и повеселеет. Поправиться он, конечно, не мог; это давно было известно Крамскому. С истинно отеческой заботливостью справлялся Крамской о мельчайших подробностях жизни и здоровья своего молодого друга и, зная, как Васильев страдал от бессонницы, часто заканчивал свои письма словами: «Спите с Богом, дорогой мой». Васильев так любил эти письма, так дорожил ими, что выбирал для их прочтения то время, когда оставался наедине с собой, чтобы никто не мог прервать этих минут наслаждения. Его ответные письма представляют прелестное сочетание забавного юмора и поражающих своей глубиною мыслей, в которых от времени до времени, все чаще по мере развития болезни, слышатся глубоко тоскливые ноты. Кроме деловых и чисто личных вопросов Крамской касается в этой переписке и вопросов искусства. Его письма богаты ценными суждениями об искусстве вообще и критическими замечаниями о вновь появляющихся картинах.

Мы так подробно говорили о переписке Крамского с Васильевым по двум причинам, о которых скажем сейчас. С одной стороны, эти письма дают новый материал для характеристики Крамского. Раскрывая крайнюю чуткость и нежность его почти женской души, они рисуют нам Крамского человеком, способным не только сильно хотеть и стойко защищать свои взгляды, но и сильно любить и сильно страдать и болеть чужим горем. С другой стороны, сам Крамской придавал громадное значение знакомству своему с Васильевым как с художником. Смельчак, никогда не задумывавшийся подойти с критикой к патентованным авторитетам, Крамской встретил в Васильеве человека еще более, чем он, смелого и подчинился его влиянию. Кроме того, он признавал влияние Васильева и на свои успехи в технике живописи, утверждая, что только познакомившись с ним, с этим юношей, он понял, что такое краски. «Жизнь моя не была бы так богата, гордость моя не была бы так основательна, если бы я не встретился с вами», – говорил Крамской Васильеву. «Молодой мальчик Васильев наложил глубокую свою печать на 30-летнего Крамского», – писал он В. В. Стасову.

Крамской видел в Васильеве гениального мальчика, пейзажиста-поэта, музыканта в живописи, как он выражался, какого именно недостает в русском искусстве. «Нет у нас пейзажиста-поэта в настоящем смысле этого слова, – говорил он, – и если кто может и должен им быть, то это только Васильев». После смерти Васильева Крамской писал Репину: «Федор Александрович Васильев умер 24 сентября. Мир его праху, и да будет память его светла, как он того заслуживает. Милый мальчик, хороший; мы не вполне узнали, что он носил в себе, и некоторые хорошие песни он унес с собой, вероятно».

Крамской взял на себя все дела по продаже работ покойного Васильева (картин, рисунков и альбомов), а также позаботился об уплате из вырученной суммы его долгов, значительно выросших в течение жизни в Ялте. Он же устраивал посмертную выставку работ Васильева.

Глава V. Крамской как художник

Картины Крамского «Майская ночь» и «Христос в пустыне». – Переписка с В. М. Гаршиным по поводу «Христа». – Крамской участвует в комиссии по пересмотру устава Академии художеств. – Знакомство с графом Л. Н. Толстым и его портрет. – План картины «Радуйся, царю иудейский!» («Христос во дворе Пилата») и ее тесная связь с картиной «Христос в пустыне», как изображения двух критических моментов в жизни человеческой души. – Вторая поездка за границу. – На раскопках Помпеи. – Париж. – Несостоявшаяся поездка в Палестину. – Семейные несчастия. – Возвращение в Россию.

Выше было сказано, что лучшие картины Крамского были написаны в период от начала семидесятых годов. Первой из них была «Майская ночь», исполненная на сюжет одноименной повести Гоголя. Крамской писал ее в Малороссии летом 1871 года. Картина представляет берег реки в лунную ночь. Справа пригорок, на нем усадьба, окруженная тополями. На заднем плане лес. На заросшем тростником берегу, на стволе свалившегося, перекинутого через реку гиганта-тополя в мягких волнах лунного света расположился целый сонм утопленниц. Живописные позы их унылы, бледные лица полны безысходной тоски. На всей картине лежит глубокая печать поэзии и тихой грусти. Общий тон гармонирует с характером таланта художника, который сам причислял себя к разряду «тихоструйных».

Крамской И.Н. Пасечник. 1872.

В ноябре того же года картина эта появилась на выставке передвижников, где заняла почетное место между картинами, остановившими на себе особенное внимание посетителей. «Я рад, – писал Крамской Васильеву, – что с таким сюжетом окончательно не сломил себе шею, и если не поймал луны, то все же нечто фантастическое вышло». Но другие говорили ему, что часть луны попала в его картину.

«Майская ночь» – первая из целого ряда предполагавшихся картин, которыми Крамской думал иллюстрировать «Вечера на хуторе» Гоголя. Мысль эту ему не удалось осуществить: перед ним неотступно стояла другая картина, другая задача, которую он должен был выполнить, не мог не выполнить. Он начал в этом году свою знаменитую картину «Христос в пустыне». Когда явилось у Крамского впервые желание и потребность написать это чудное произведение, об этом нет точных сведений; но известно, что уже в 1863 году, то есть в год своего выхода из Академии, он думал о нем, и Репин видел у него в это время вылепленную из глины великолепную голову Христа и ту же удрученную голову, написанную на холсте. Он высказал свой восторг Крамскому, который стал ему говорить о Христе, о глубокой драме этой жизни для других, об искушении в пустыне, о том, что это искушение очень часто повторяется с обыкновенными людьми, что почти каждому из них приходится разрешать вопрос: служить ли Богу или мамоне? «И в это время, – говорит Репин, – голос его звучал, как серебро, и мысли новые, яркие, казалось, так и вспыхивали в его мозгу и красноречиво звучали».

Крамской И.Н. Лунная ночь. 1880