Полная версия

Смыслы и образы. Часть 3

Любовника ставят перед фактом. Мол, и что ты на это скажешь? Доктор взглядом знатока оценивает мочу пациентки. Ему (как и бедолаге в домашнем халате) всё ясно: залёт. Согласно медицинским показателям. Естественно, первый, кто об этом узнаёт – отец будущего ребёнка. Какова же будет его реакция на столь радостное известие?

Реакция, прямо скажем, не ахти. Мужчина явно не ожидал чего-либо подобного. Не видно энтузиазма. Скорее, наоборот…

Однако, взглянем на лицо больной повнимательней. Женщина оказалась в очень серьёзной ситуации, а особого волнения не наблюдается.

И доктор… Интересно, что он такого умудрился разглядеть в склянке с жёлтой жидкостью? Закрадываются сомнения в честности проводимого анализа.

Скорей всего, для дамы её беременность никакая не неожиданность. Рандеву с доктором призвано подтолкнуть любовника к решению важного вопроса: идёт он, в конце концов, под венец или нет. Если да – хорошо, если нет… Скандала не избежать.

Ситуация для сильной половины человечества затруднительна. Дело в том, что юное создание отнюдь не нищенка (судя по обстановке дома, так и вовсе относится к сливкам общества). Картины, комнаты, камин… Отличная пара!

Но хомут на шею… Прощай, свобода?

Мда-а-а-а-а…А всё было так замечательно!

Ужасная ситуация.

Но как же он так сплоховал? Не уследил… А теперь уже поздно. Кошмар!

Кстати, напрашивается вопрос: а это точно его ребёнок? Но разве доктора об этом спросишь? Он так посмотрит… Мол, возможны другие варианты?

Становится ясно: доктор здесь – в качестве бесценного свидетеля. Чтоб не отвертелся, голубчик.

Есть на картине ещё один персонаж, который вряд ли может считаться случайным. Кошка! Не собака, как обычно в подобных сценах, а именно это умное, гордое и независимое животное, гуляющее само по себе, но всегда приходящее за едой в облюбованное ею место… Прямо про нашего незадачливого героя. Или героиню…

Интересный факт. До 1989 года мужчины с растерянным лицом на картине не было. Он был тщательно записан, предположительно, в XIX веке. Видимо, кого-то сильно смущало выражение лица осчастливленного любовника. И только в ходе реставрации 1988—1989 гг. зритель получил возможность насладиться зрелищем в полном объёме. Ну как после этого не поблагодарить реставраторов за их нелёгкий труд?

Адриан ван Остаде

Адриан ван Остаде (1610—1685). «Крестьяне, веселящиеся в таверне». 1635. Дерево, масло, 29х36см. Мюнхенская пинакотека.

Небольшая работа голландского мастера, ученика Франса Хальса и последователя Адриана Браувера с его трактирными сценками. Любили голландские живописцы того периода понаблюдать за времяпровождением крестьянского люда. А так как из развлечений в то время кроме трактира ничего и не было, то сценки в местах общественного питания шли на «ура».

Надо сказать, крестьяне и у Браувера, и у Остаде никогда не выглядят несчастными, забитыми, подавленными нуждой и невзгодами. Наоборот: эта публика не знает удержу в проявлении своих эмоций. Картины Остаде (даже по сравнению с картинами Браувера) просто на грани китча. Брутальность участников сцены приводит в замешательство. Это уже и не крестьяне вовсе, а какие-то буйнопомешанные без малейшего понятия о приличиях. Им море по колено, а под горячую руку лучше не попадаться. Их простота доведена до абсурда. И при этом крестьянин в дырявых башмаках, сидящий к нам боком, может воображать себя кем угодно, хоть Юлием Цезарем (если ему, конечно, о данном историческом персонаже что-то известно). То есть спеси мирного землепашца можно позавидовать.

Перед нами – особый мир, в котором все друг друга знают и понимают с полуслова. Это мир абсолютной искренности и детской наивности. Недаром Остаде изобразил слева ребёнка и взрослого, которые по уровню своего умственного развития вполне сопоставимы.

Потребности у здешнего люда на самом примитивном уровне. Не до культурных изысков. Впрочем, если кто-то думает, что изображённая сценка – дела давно минувших дней, то он ошибается. Человеческая сущность меняется не быстро.

Ян Стен

Ян Стен (1626—1679). «Завтрак». Примерно 1650—1660 гг. Уффици и Питти.

Ян Стен – голландский художник, как известно, привечаемый Петром I. Можно догадаться, за что. Стен прославился сценками из народной жизни весьма натуралистического свойства. Юмор у него, как правило, незамысловатый, но острый. Данная картина несколько выпадает из привычного ряда его наблюдений за человеческими характерами и представляется чрезвычайно интересной.

Место действия – таверна (вернее, терраса при ней). Зажиточные крестьяне расположились за импровизированным столом. Трапезничают: окорок, вино (в сосуде весьма изысканной формы, между прочим), хлеб… Здоровая крестьянская пища.

Поначалу за столом располагались три человека: молодая женщина и двое мужчин. Видимо, для решения какого-то важного вопроса.

Мужчина с трубкой в руке ведёт себя очень развязно: по-хозяйски водрузил ногу на стол. Женщина же выглядит скованной, словно вынуждена здесь находиться. Третий же персонаж, мужчина в тёмном плаще, больше похож не на крестьянина, а на какого-нибудь адвоката, маклера или, прости господи, сводника.

Однако, обсуждение прервало появление мальчишки-музыканта. Адвокат с готовностью освободил свое место, давая возможность участникам совещания в полной мере насладиться музыкальными талантами паренька.

Ещё один персонаж – женщина в красной кофте. Скорей всего, это хозяйка таверны, обслуживающая гостей. И у неё такое выражение лица, словно происходящее ей не внове. Видимо, её заведение давно уже стало местом деловых встреч в данной местности. Происходящее её не касается, как и судьба девушки за столом. А той, кажется, деваться некуда.

Итак, появление мальчика-музыканта призвано скрасить печальные для девушки итоги переговоров. И он рад стараться.

Но что он исполняет? Судя по реакции мужчин – что-то отчаянно провокационное, если не скабрезное.

Мужчина с трубкой в руке откровенно туповат и смысл фривольной песенки доходит до него с трудом. Что поделаешь – крестьянин. Собственно, вот и ответ на вопрос, почему в девушке не чувствуется оптимизма. Видимо, с этим мужчиной ей теперь придётся жить.

Адвокат куда умней своего простецкого клиента. Для него не секрет, что развесёлая песенка весьма сомнительного свойства. Но уж больно забавна!

Ян Стен виртуозен в отображении человеческих характеров. А что касается юмора, то до него ещё нужно докопаться. Так что зрителю здесь есть чем заняться.

Ян Стен

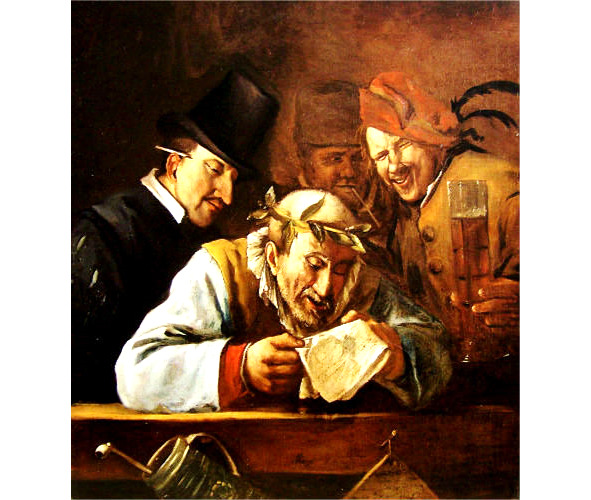

Ян Стен. «Ритор-победитель». Середина XVII века. Мюнхенская пинакотека.

В Голландии середины XVII века существовало множество литературных обществ, члены которых состязались, в том числе, и в ораторском искусстве. Этакие грёзы по античности. Выглядело это достаточно комично, если известный пересмешник Ян Стен не прошёл мимо. Что же у него получилось?

Перед нами несколько персонажей. На первом месте, естественно, ритор – победитель некоего творческого конкурса, о чём свидетельствует лавровый венок на его голове. За спиной ритора – денди в элегантной шляпе. Судя по его внешнему виду – автор того самого шедевра, что в руках у оратора-чемпиона. Щеголеватый интеллектуал наслаждается собственным творением. В этом нет ничего странного: что может быть лучше, нежели осознание своего триумфа.

Дело происходит в таверне. Один из завсегдатаев питейного заведения давится от смеха: перлы всеобщего любимца бьют без промаха! Вместительный бокал в руке предупреждает: удовольствие будет долгим.

Чтец просто млеет от восторга. Текст воистину бесподобен! А денди… Готов перечитывать и переслушивать в сотый, в тысячный раз свою работу. Чудо, как хороша! Что может быть лучше?

Стен любовно подшучивает над своими героями – забавными и простодушными. Кому-то может показаться, что взрослые люди занимаются ерундой. Но это не так. Это не ерунда, а жизнь в самом замечательном её проявлении – творческом. Пусть это не самое высокое актёрское искусство и вряд ли мужчина в шляпе – Шекспир. Но разве это так уж и важно? Главное – безграничный жизненный оптимизм, прекрасный и сам по себе.

Ян Стен

Ян Стен. «Любовный недуг». Около 1660 г. Мюнхенская пинакотека.

Ещё одна картина Яна Стена. Она тем более интересна, что несколько выпадает из привычного ряда искрящихся юмором картин голландца. Сценка на сей раз не слишком характерна для великого пересмешника, ибо здесь перед нами настоящая драма, если не трагедия. Всё очень серьёзно и поучительно.

Надпись на листе в руке у девушки звучит следующим образом: «Никакое лекарство не может излечить от любовного недуга». Всё, вроде, правильно, но возникает вопрос: какой любовный недуг имеется в виду? Попробуем ответить.

Приглядимся к обстановке. Кровать под чёрным балдахином, зеркальный шкаф, массивный и громоздкий, стол, покрытый цветастой скатертью, жаровня с углями на полу, картина любовного содержания на стене, статуэтка амура на шкафу, кувшин подле стола, тут же две спицы (на полу и в жаровне), лимон с вьющейся кожурой на подносе, занавешенные окна… В общем-то, и всё.

Персонажи: захворавшая девушка, доктор с ассистентом, собачка (излюбленный персонаж художников) и в отражении зеркала – некий посетитель со служанкой. Служанка сообщает мужчине, что у её хозяйки доктор и к ней нельзя.

Эскулап сочувственно наклонился к больной, проверяя её пульс. Девушка безутешна. Видимо, ей стоило большого труда оторваться от подушки, в которую пролилось немало слёз. Понять её проблемы помогает лимон. Это фрукт известный: снаружи красивый да аппетитный, а внутри… Кстати, его повышенная кислотность тоже о чём-то говорит.

Скорбное лицо ассистента лишь подтверждает нашу догадку о безнадёжности положения красавицы. Да и длинные крючкообразные спицы – тоже ведь не спроста. Пёс смягчает трагизм ситуации, но не более того. Кстати, если у кого-то остались сомнения в печальной участи соблазнённой и брошенной каким-то негодяем девушки, то амур, целящийся в неё любовной стрелой, должен развеять их окончательно. Попасть-то он попал, да что толку? Миг любви краток, зато последствия…

Пёс недоумевает по поводу людского легкомыслия. Ему-то коварство измены совершенно не свойственно.

Приходится признать: пришла любовь, а с ней – и доктор. И вот уже всё готово к проведению известной операции. Можно приступать.

Конечно, есть небольшая надежда, что персонаж в зеркале и есть тот самый мужчина, что способен всё изменить. Случится ли чудо или будет, как обычно, Ян Стен умалчивает.

Такая вот печальная история. Ей много-много лет. Художник нагнетает ситуацию тёмными красками, траурностью обстановки. Мир со всеми его радостями и соблазнами остался там, за окном. Стен сожалеет, печалуется. Ирония практически отсутствует. Здесь, в общем-то, не до неё…

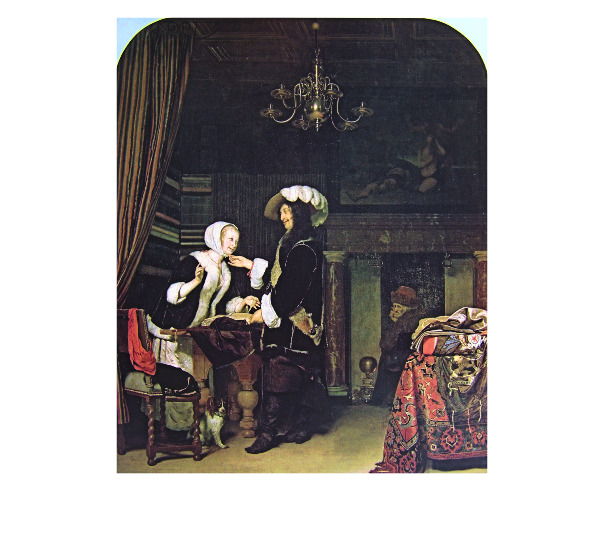

Франс ван Мирис Старший

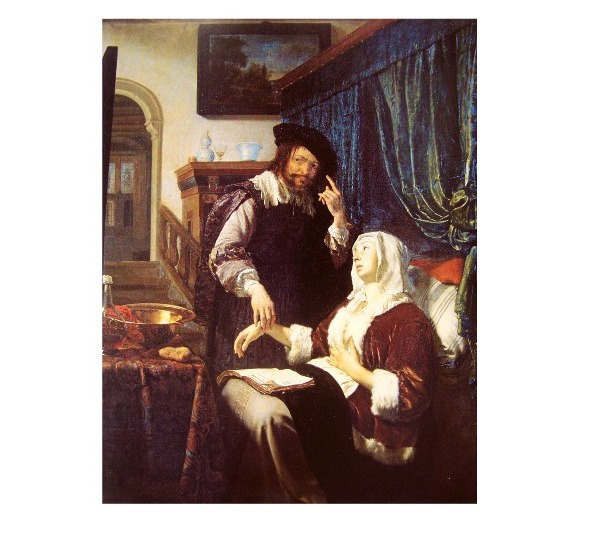

Франс ван Мирис Старший. «Любовный недуг». 1657 г. Музей истории искусства. Вена.

Покончив с одним любовным недугом, перейдём к изучению другого. Уже в исполнении Франса ван Мириса Старшего. Видно, данная тема не давала покоя голландским художникам середины XVII века.

Картина ван Мириса значительно меньшего формата. Всего-то 34х27см. Всё очень камерно и душевно. Не то, что у Яна Стена, у которого не комната, а просто склеп какой-то с мрачным шкафом и ещё более мрачной кроватью.

У ван Мириса буквально шагу ступить некуда. Зато уютно. Молодая женщина – в отчаянном положении. Спасти может только доктор.

К счастью, это очень знающий специалист: сразу понял глубину недомогания, постигшего пациентку. Такие хвори эскулапу не новы. Прикоснётся к бессильной, но по-прежнему прелестной ручке страдалицы – и всё ясно.

А дело и впрямь нешуточное. Несчастная буквально тает на глазах. На коленях какая-то книга. Попытаемся прочесть заголовок. Что-то вроде …AMENT. Пергамент, парламент, департамент, фундамент… Наверно, что-то про веру во Всевышнего. Тот, вроде как, должен спасать. Взгляд обращён к небу, сроки поджимают… Кто же знал, что всё так получится?

Доктор предельно сосредоточен. Вопрос жизни и смерти! Горе, великое горе постигло невинную девушку, которой и в голову не могло прийти что-нибудь такое. Господи, почему Ты не уберёг? Почему недосмотрел? Что же теперь делать? Катастрофа… Катастрофа… Катастрофа…

Несчастная девушка… Однако, нарочитая серьёзность доктора вызывает у нас улыбку. Потому что ставит он неутешительный диагноз, наверно, в сотый или в тысячный раз. И как тогда ничего страшного не случилось, так и теперь не случится. Надо лишь пережить ближайшие несколько недель – и всё наладится. Всегда было так. А утешать бесполезно. Не утешаться надо, а готовиться к жизненным новациям. Так что доктор, несмотря на весь его комично-сосредоточенный вид, знает, что делает. Кстати, о гонораре не забыть. Оплата – согласно прейскуранту!

И напоследок. И Ян Стен, и Ван Мирис словно соревнуются, у кого получится более несчастная девушка. По-моему, в этом смысле обе удались на славу. Так и хочется спросить: где художники отыскали столь правдиво страдающих моделей? Может, им и самим случалось бывать в роли утешителя? Навроде доктора…

Франс ван Мирис Старший

Франс ван Мирис Старший. «Суконная лавка». 1660 г. Музей истории искусства. Вена.

Действие происходит в торговой лавке. Блестящий офицер проходил мимо и зашёл посмотреть на товар. Сам – красавец-мужчина: галантный, обходительный. Появление такого клиента иначе, как подарком судьбы, не назовёшь.

А продавщица – очень даже ничего…

«Разрази меня гром – экая милашка! Ну и ну…»

– Милочка, вы чудо, как хороши! А не зайти ли мне к вам вечерком?

– Да, сир, всегда к вашим услугам…

Что тут скажешь? Любовь всегда нежданна. Особенно такая: в ботфортах, богатом камзоле и щегольской шляпе.

На молодых людей обернулась старуха, сидящая у камина. О-о, как ей это всё знакомо! Когда-то и она… Вот так же… Встретила красавца… А потом он исчез, а она осталась. Увы…

Гверчино

Гверчино (Джован Франческо Барбьери). «Мистическое обручение Святой Екатерины Александрийской». 1620. Музеи Берлина.

Сцена мистического обручения Святой Екатерины Александрийской с Младенцем в мировой живописи встречается часто. Тем неожиданнее вариант, предложенный молодым, но уже весьма успешным художником из Болоньи.

Данная картина написана им до прибытия в Рим и тесного знакомства с искусством Караваджо. Но своеобразной психологичности персонажей здесь с избытком.

Картина вообще необычна. И прежде всего – образом Девы Марии.

Это красивая молодая женщина без какого-либо намёка на святость или богоизбранность. Скорей всего, Гверчино (которому в тот момент было 29 лет) увидел миловидную незнакомку где-нибудь в церкви или на улице и попросил попозировать.

Его Мадонна имеет определённо индивидуальные черты. Это конкретный, живой человек, а не некий отвлечённый образ, идеальный и недостижимый. Красивая, эффектная причёска – свидетельство несомненной светскости нашей героини.

Но Мадонна ещё и счастливая мать. В общем, светлый образ.

А вот Екатерина несколько другая. В ней чувствуется большое внутреннее напряжение, даже самоотверженность. Не мудрено: для неё происходящее имеет чрезвычайно важное значение.

Что же касается маленького Иисуса… Он немножко странный, не по-детски серьёзный. В его взгляде, устремлённом на Екатерину, есть что-то от философа, скептически оценивающего людские проблемы. Это – проявление его божественной ипостаси. Свидетельством же другой ипостаси является его человеческое естество, выставляемое напоказ. То есть мы имеем дело именно с человеческим дитя, а не каким-нибудь ещё.

Всё это отголоски размышлений на тему непорочного зачатия. Двуединая сущность Христа – бога и человека – должна найти своё художественное воплощение. Гверчино даёт вариант предельно светский, зато очень понятный и близкий для публики.

Что же касается некоей несуразности факта бракосочетания с младенцем… Мистическое обручение – это не реальное обручение, а некое виртуальное действо, символический акт приобщения ко Всевышнему. При этом приобщаемому придётся от многого отказаться в своей повседневной жизни. Что ж, таков выбор пришедшего ко Христу. Будет непросто, но ничего не поделаешь.

Якопо Бассано

Якопо Да Понте (Якопо Бассано). «Мадонна с Младенцем и святыми». 1545—1550. Мюнхенская пинакотека.

Большой алтарный образ кисти Якопо Бассано (художника, прозванного так по названию города, в котором работал – Бассано). Изображены: Богоматерь с Младенцем, Святой Иаков Старший (старший брат Иоанна-евангелиста, входивший в число двенадцати апостолов) и Святой Иоанн Креститель.

Что здесь привлекает внимание? Конечно же, откровенно простонародные типажи задействованных персонажей, в первую очередь – Св. Иакова и Предтечи, словно взятых из какого-нибудь кабачка на соседней с художником улице.

Поразительна пластика Иоанна Крестителя. Нечто подобное уже встречалось: у Понтормо, у Россо Фьорентино (итальянских маньеристов первой половины XVI века), когда на смену прекрасным, атлетически сложенным фигурам всеми почитаемых святых пришли рахитичного вида старцы. И такой вот, прямо скажем, непривычный облик библейских персонажей, на самом деле куда больше соответствует их несомненной духовности и акцентированной нравственности. Ведь когда глядишь на фигуру атлета, больше думаешь о его физических достоинствах, нежели о каком-то внутреннем совершенстве.

Живописное пространство наполнено энергией, движением. Младенец не сидит на месте, а куда-то спешит, позы старцев свободны, их фигуры пластичны.

Хочется подчеркнуть склонность Якопо Бассано к юмору. Святой Иаков у него – этакий блаженненький старичок-рыбачок, мудрый и праведный. И вправду: рыбная ловля располагает ко многому, в том числе – и к философствованию. Чего только не передумаешь, глядя на поплавок…

Что же касается Иоанна Крестителя с его могучими, явно мужицкими руками и ногами и намёком на измождённость непосильным трудом, то это, видимо, образ народа-богоносца с его простым, безыскусным пониманием справедливости.

Якопо Бассано

Якопо Да Понте (Якопо Бассано) (1510/1515 – 1592). «Поклонение волхвов». 1563—1564. Музей истории искусства. Вена.

Сюжет с поклонением волхвов – один из самых востребованных в то время. Кто-то относился к сравнительно небольшому библейскому эпизоду со всей серьёзностью, кто-то не мог удержаться от иронии. Уж очень забавной (при желании) могла выглядеть сценка подношения даров маленькому Иисусу.

Якопо стесняет план до чрезвычайности. И кого здесь только нет: и ослик, и собаки, и лошади, с одной из которых сгружают какой-то скарб. Ослик, пользуясь моментом, тянется к золотой короне, почтительно снятой старым Каспаром перед новым владыкой мира.

Вид у почтенного старца крайне неэстетичный. Задом к зрителю… При этом он напоминает дурашливого дедушку, всякий раз теряющего голову при встрече с умилительного вида внучком.

Святой Младенец выглядит несколько очумело. Не понимает ещё: золото – это вещь! Какой несмышлёный, однако…

Следующие на очереди – ещё два царя: Мельхиор (посланец Европы) и Бальтазар (посланец Африки). И пора бы уже старине Каспару завязывать со своими подарками: он тут не один.

Собаки уныло обнюхивают окрестности. Нет, сегодня им ничего не перепадёт. Может, в следующий раз…

Большое внимание художник уделил лошадиному заду. Причём сделал это явно намеренно: никакой необходимости показывать животное в таком ракурсе нет. Тем не менее… Напрашивается вопрос: чей зад для публики привлекательней – лошадиный или царский? Ответ не очевиден.

Есть тут и совсем уж откровенное озорство. Слуга с подносом показан так, что того и гляди в качестве подношения (на блюде) окажется нечто органического происхождения. Что хотел сказать этим художник – большой вопрос.

Ослик, испытывающий необоримую тягу к атрибуту власти (золотой короне), нисколько не сомневается: эта корона ему тоже неплохо бы подошла. Намёк очевиден.

Как всегда, не у дел Иосиф, муж Марии. Но ему тоже интересно, что приготовили Младенцу серьёзные люди. Глава семьи, как-никак…

Вызывает вопросы неестественная поза Марии, её сильное движение вперёд. Здесь мы, скорей всего, имеем дело с решением чисто живописных проблем. Например, уравновешиванием наклона Бальтазара, который подался навстречу новоявленному мессии со всей подобающей такому случаю искренностью.

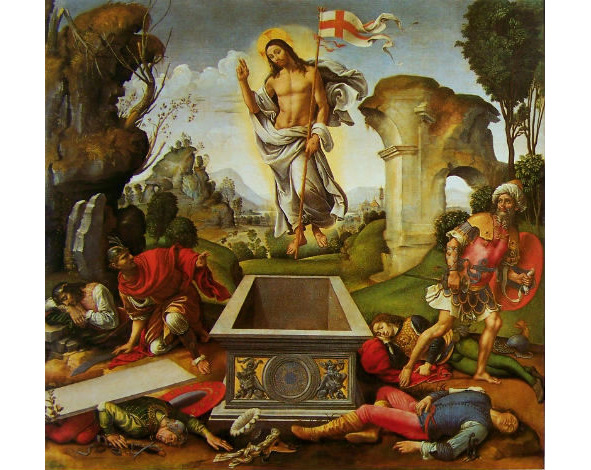

Рафаэллино дель Гарбо

Рафаэллино дель Гарбо (1466—1524). «Воскресение». Около 1510г. Уффици и Питти.

Большой алтарный образ для капеллы дель Парадизо церкви Сан Бартоломео в Монтеоливето от флорентийского художника, очевидного последователя Сандро Боттичелли с его акцентированным вниманием к линии и некоей изысканности рисунка.

Воскресение Христа имеет в живописи устоявшееся каноническое толкование. Спящие стражники, откинутая крышка гроба, возносящийся в небеса Иисус… Особо не пофантазируешь. Остаётся только обратить свой взор на разного рода мелочи, сопутствующие великому событию. Что художник и делает.

Появляются некоторые субъекты весьма экзотического вида, которых ранее не наблюдалось. Например, воинственного вида бородач в чалме, с немалым потрясением взирающий на восставшего из гроба мессию и явно намеревающийся убраться отсюда подобру-поздорову. Скорей всего, представитель Востока. Другой персонаж, ставший свидетелем необычного зрелища, определённо представляет Запад времён прокуратора Иудеи Понтия Пилата. И он тоже понимает: пора валить!

Довольно сурово художник обошёлся с одним из стражников, придавив его мраморной плитой. Видимо, её сбросил воскресший Христос. Подобное обращение со служивым несколько не вяжется с миролюбием Иисуса.

У Христа задумчивое выражение лица. Это и понятно: впереди долгий, трудный путь исправления человечества, воспитания его в духе гуманизма, сочувствия к ближнему и жертвенности вообще.

Пейзаж, на фоне которого разворачиваются события, может рассказать о многом. Скала слева вся какая-то кривобокая. Видимо, таков был путь развития человеческой цивилизации до прихода мессии.

Справа – античные развалины. Ну, это понятно: языческий Рим приказал долго жить. С язычеством покончено, на пороге – новая эра: монотеизм в христианской транскрипции.

По мере продвижения вглубь картины (что с технической точки зрения исполнено безукоризненно) природа успокаивается. В отдалении вообще всё выглядит не так, как при ближайшем рассмотрении. Нюансы сглаживаются, гармония торжествует. Мир прекрасен!

Андреа Мантенья

Андреа Мантенья (1431—1506). «Святое Семейство с маленьким Иоанном Крестителем». Около 1500. Лондонская национальная галерея.

Картина написана темперой, что уже само по себе интересно, ибо к этому времени художники твёрдо освоили живопись маслом. Мантенья же оставался верным архаике.

Маленький Иисус держит в руках лавровую ветвь и державу. Не слишком привычный набор для Святого Младенца. Трактовать его можно так: Иисус хоть и мирный, но повелитель мира.

Дева Мария пребывает в глубокой задумчивости. Похоже, её не слишком радует божественная ипостась сына: слишком ответственна выпавшая ему роль, слишком велики грядущие испытания.

Вызывает вопрос её местонахождение. Не саркофаг ли это? И если да, то он уготован именно Иисусу. То есть будущее сына печально.