Полная версия

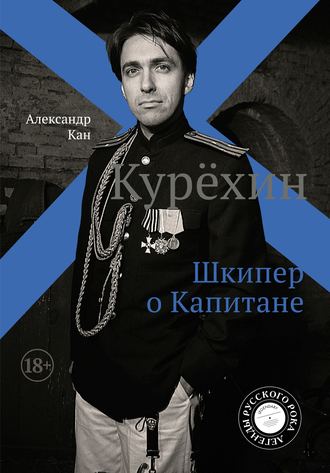

Курехин. Шкипер о Капитане

Александр Кан

Сергей Курёхин: Шкипер о Капитане

© А. Кан, 2020

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2020

Слово «капитан» в обиходе аквариумной компании появилось в период записи альбома «Радио Африка», куда вошла песня «Капитан Африка». Сергей «Африка» Бугаев, хоть и был тогда уже всеобщим знакомцем и даже любимцем, по возрасту претендовать на титул капитана никак не мог. В капитаны были произведены Гребенщиков и Курёхин: Капитан Существенный и Капитан Непорочный. Кто был кто в памяти даже у самих капитанов не сохранилось. Теперь БГ говорит: «Я даже не уверен, что мы сами это знали». У Гребенщикова это прозвище довольно быстро всеми забылось (вплоть до фильма «Два капитана 2»), а вот за Курёхиным закрепилось.

Меня же Боб тогда окрестил Шкипером. Предполагалось, видимо, что я с моим на тот момент еще вполне минимальным организаторским опытом тоже буду играть какую-то ведущую роль на корабле двух капитанов. Прозвище не прижилось, да и не знал о нем почти никто, кроме двух «Капитанов» и самого «Шкипера». Возродила его эта книга, но все равно прозвищем этим не пользуется никто …кроме его создателя. И по сей день, вот уже почти сорок лет, всякая эсэмэска, всякий e-mail, всякий телефонный звонок от БГ начинаются с теперь уже лишь нам двоим понятного обращения «Шкипер!»

Предисловие

Мы познакомились с Сергеем Курёхиным в 1978 году, быстро подружились и были близки вплоть до самой его смерти в 1996-м. В 1978-м нам было по двадцать четыре года, он был еще совсем молодым, делающим первые шаги в общем тогда для нас всепоглощающем интересе – новой, неортодоксальной, смелой, дерзкой музыке.

Мы почти сразу же погрузились в бесчисленное количество совместных проектов – он как музыкант, я как организатор.

Совместная работа сильно сблизила и по необходимости – просто никому другому тогда это еще и в голову не приходило – я начал писать о Курёхине. Первый мой текст о нем – короткая, сухая биографическая справка на самую первую пластинку, где он играл, «Jam Session Leningrad», – появился еще в 1980 году. С тех пор было бесчисленное количество аннотаций, рецензий, интервью, пояснительных комментариев к новым релизам, анонсов к юбилеям и фестивалям. Разумеется, все эти годы – особенно после июля 1996-го – я думал о книге.

Наконец в 2012 году книга появилась. Вот эта самая, «Курёхин. Шкипер о Капитане». У вас в руках ее второе издание.

Эта книга очень субъективна. Она не биография, не творческий портрет и не всесторонний анализ того, что представлял собой Сергей Курёхин – художник, мыслитель и человек.

С первых дней знакомства Сергей поразил и захватил меня неуемной энергией, буйной фантазией, неограниченной эрудицией, нередко граничащей с безумием, дерзостью и непредсказуемостью своих идей. Неслучайно именно безумие он выдвигал в качестве своего основополагающего художественного принципа. Однако за этим кажущимся безумием чаще всего кроилась грандиозность замысла, все величие которого открывалось окружающим – в том числе и мне – далеко не сразу.

Я много думал о Курёхине, анализировал, пытался понять на основе того, что он делал, и того, что я о нем знаю, мотивы движений его души, их цели и конечный результат. В этой книге я просто попытался самым простым и понятным языком написать о том, что я видел, что помню, чему был свидетелем.

Когда эта книга только задумывалась, десять лет назад, мне многие твердили: «Кто же, как не ты! Ты ведь про него все знаешь! Пиши!» Другие, заговорщицки улыбаясь, говорили наоборот: «Ну ты всего не знаешь!» И тем, и другим я отвечал: «Всего про Курёхина не знает никто!» И приводил в качестве примера известную древнюю притчу о слоне и слепых. Семеро слепцов, скитаясь по пустыне, наткнулись на слона и стали ощупывать неведомое им большое животное. «Да это ствол дерева!» – воскликнул один, сжав в объятиях огромную слоновью ногу. «Нет, это змея!» – сказал другой, ощупывая хобот. «Да нет же, это веревка!» – возразил им третий, которому удалось ухватить развевающийся хвост. «Все вы ничего не понимаете! Это просто стена», – сказал четвертый, упершись руками в огромный бок. Ну и так далее…

Так и мы все с Курёхиным. Всякий пишущий или вспоминающий о нем начинает с набившего уже оскомину стандартного перечисления: музыкант, композитор, актер, постановщик мультимедийных шоу, создатель «Поп-Механики», режиссер, телеведущий, художественный и политический провокатор. И хотя мы, в отличие от слепцов, видим, казалось бы, всю фигуру, которая теперь уже не скрывается за своими острыми, язвительными и бесконечно смешными интервью, понять ее, тем не менее, и сегодня, спустя почти четверть века после курёхинского ухода, не многим проще, чем это было при его жизни.

Это, второе издание книги, значительно расширено и дополнено. В него вошли некоторые новые, вскрывшиеся за минувшие десятилетия факты, новые мысли, новые рассуждения. В то же время в нее добавлено и много старого. «Шкипер о Капитане» писался почти сразу после моей первой книги и вышел в том же издательстве, что и «Пока не начался Jazz». Сейчас, по прошествии лет, понятно, что некоторые главы из той первой книги, относящиеся к раннему периоду нашей совместной работы, просятся и сюда – они дополняют и обогащают картину жизни музыкального, художественного андерграунда Ленинграда начала 1980-х.

Я также снабдил книгу обширным аппаратом примечаний и комментариев. Тогда, десять лет назад казалось, что все всё знают, что память крепка, и что многочисленные персонажи и артефакты из нашей отечественной и западной культуры, которые окружали Курёхина и формировали его мир, читателю должны быть известны. Теперь ясно, что они нуждаются в пояснениях. Эти примечания создают контекст, помогают понять обширный и зачастую непостижимый мир культурных и человеческих пристрастий Сергея Курёхина.

Интерес к его личности с годами не тускнеет, а наоборот, кажется, только растет. Написано много, и еще больше будет написано. Ведется тщательная скрупулезная работа по восстановлению крайне обширной дискографии музыканта, собранию воедино, переизданию уже известных и изданию до сих пор неизданных, разбросанных по всему свету аудио- и видеозаписей его концертных выступлений, радиопередач, интервью. Проводятся выставки, появились и продолжают появляться книги, статьи, даже научные диссертации. На их основе, на основе собственных многочисленных и жутко противоречивых курёхинских высказываний, воспоминаний тех, кто его знал, рассуждений, размышлений и анализа будет когда-нибудь, возможно, создан всеобъемлющий и всесторонний научный труд, своеобразная энциклопедия Курёхина, в которой можно будет суммировать его творчество, его идеи и его личность.

Но, скорее всего, этого не произойдет. Просто потому, что это, как мне кажется, невозможно. Не берусь предсказывать, появится ли со временем курёхиноведение как отдельная дисциплина, но, если и появится, то, как в каждой настоящей дисциплине, в ней будет множество версий, теорий и мнений, не только не совпадающих, но и зачастую противоречащих друг другу.

Имя Курёхина прочно укрепилось в истории советского российского искусства и общественного сознания последней четверти ХХ века. Названный его именем SKIF – Фестиваль Сергея Курёхина – проводится ежегодно с 1997 года. Работают Фонд Сергея Курёхина и Центр современного искусства, вручается Премия Сергея Курёхина. Более того, имя и невероятный жизненный драйв Курёхина уже мифологизированы. В 2005 году петербургский писатель Павел Крусанов опубликовал роман «Американская дырка», в котором не умерший, а всего лишь скрывшийся от всеобщего внимания Курёхин возвращается к жизни и начинает творить уже геополитические авантюры-мистификации, по сравнению с грандизным размахом которых меркнут и «Поп-Механики», и «Ленин-гриб», и его политические эскапады последнего года жизни.

Я не претендую ни на полное знание о Курёхине, ни на полное понимание его. Я вполне удовлетворюсь ролью одного из слепцов. Быть может, все вместе мы сумеем приблизиться к истине. Хотя что такое истина? И есть ли она? Скорее, мы всего лишь обогатим и разнообразим картину.

Что уже, я считаю, неплохо.

Первое впечатление

Он выпорхнул из-за кулис неожиданно – молодой, выглядящий совершенно по-мальчишески, в каком-то заурядном свитерке, обычных брюках и с длинными, ниспадающими на плечи и отливающими вороным блеском волосами. Выпорхнул и тут же сел за стоящий у края сцены рояль, почти полностью скрывшись за его такой же вороненой махиной. Молоды были и двое из трех его партнеров по ансамблю – стройный, худощавый бас-гитарист и маленький, приземистый, с копной мелко вьющихся волос барабанщик. Лидер был явно старше – массивная крупная фигура тенор-саксофониста прочно доминировала на сцене: внешним обликом, лаконичными немыми командами, которые он жестами подавал своим музыкантам, – где кому вступать, где изменить темп, а где и вовсе закончить тему. Но главное – он доминировал звуком: мощным, сочным, густым тоном, длинными, протяжными и в то же время необыкновенно подвижными и острыми фразами. Саксофону в джазе по чину положено лидировать, и саксофонист-лидер в полной мере отвечал своей роли.

Впрочем, очень быстро я почувствовал, что не отвожу глаз именно от пианиста. Ничего подобного мне до той поры не только живьем со сцены, но даже и в записи слышать еще не приходилось. Именно от него исходил главный энергетический заряд. Техника его, молниеносность, с которой длинные тонкие пальцы летали по клавишам, казались невероятными, совершенно феноменальными. Он не просто подыгрывал, аккомпанировал саксофону. Он подпрыгивал на стуле, залезал руками внутрь огромного рояльного чрева, чего-то там шерудя, скребя то рукой, то барабанной палочкой по струнам, производя неслыханные мною прежде звуки. Его бесконечные, страстные, громкие, яростные, неистовые перкуссионные пассажи создавали ту самую музыку, которую мне хотелось слышать, – мощный, энергичный, динамичный, искрометный фри-джаз[1]. К тому же, в отличие от могучего, но несколько тяжеловесного и угрюмого саксофониста, он искрился молодостью, весельем, чисто юношеским задором. Я был совершенно очарован.

Саксофониста звали Анатолий Вапиров[2], и именно это имя привлекло меня в тот вечер в октябре 1978 года в зал Дворца культуры им. Горького в Ленинграде. Огромное здание конструктивистской архитектуры на площади Стачек – прямо у Нарвских ворот, на обочине центра, в преддверии пролетарской окраины с господствовавшим там заводом им. Кирова, – неутомимый джаз-энтузиаст Владимир Фейертаг[3] выбрал для проведения первого в Ленинграде за долгое время крупного джаз-фестиваля. Уже год спустя фестиваль стал регулярным, получил название «Осенние ритмы» и превратился в главное событие джазового сезона не только в городе, но и во всем СССР.

Ураганный фри-джаз вапировского квартета тем более меня захватил, что оказался совершенно неожиданным. Я был ошеломлен, потрясен, ошарашен. Пробрался за кулисы и, найдя Вапирова, протянул ему для автографа специально принесенную для этой цели пластинку (первый и последний случай в моей жизни, когда я брал автограф у артиста). Говоря с Вапировым – разговор был короткий, – постоянно оглядывался по сторонам, пытаясь найти того самого пианиста, ставшего для меня главным открытием дня. Но его нигде не было. «А пианист-то ваш где?» – спросил я у Вапирова. «Да убежал уже», – ответил тот. В ответе этом услышалось мне что-то снисходительно-отеческое: мол, что с него возьмешь, с мальчишки? «А как его хоть зовут-то?» – спросил я. И услышал в ответ ничего не говорящее мне имя – Сергей Курёхин.

Предзнакомство

Фестиваль в ДК им. Горького стал для меня настоящими воротами в джазовую жизнь Ленинграда. Там же, в ДК им. Горького, я увидел и стол с продававшимися на нем абонементами на сезон лекций-концертов в джаз-клуб «Квадрат»[4]. Немедленно купил абонемент – и на первой же лекции узнал, что в клубе проходят еще и еженедельные встречи, на которые я, конечно же, c неистощимым энтузиазмом неофита, сразу стал ходить, превратившись, таким образом, в полноправного члена клуба.

«Квадрат» не имел ничего общего ни с тем, что подразумевается под понятием «джаз-клуб» сегодня, ни с тем, что подразумевалось под словом «клуб» в советской жизни. Заправлял там милейший и преданнейший джазу ветеран Натан Лейтес[5], начинавший каждое заседание с обращения к клубменам: «Товарищи бояре!» Атмосфера была доброжелательная, но собственно музыки в повседневной работе клуба почти не было – все съедала организационная рутина, необходимая для обеспечения скромной концертной и концертно-лекционной деятельности клуба: раз в месяц большой концерт в Большом зале ДК им. Кирова, и раз в две недели лекция-концерт в Малом. Вся эта рутина – расклейка афиш, перетаскивание аппаратуры, попытки пробить рекламу концертов в газетах и на радио – была работой совершенно необходимой, но малоувлекательной.

Но со мной там случилось главное. Я нашел круг единомышленников, людей, как и я, интересовавшихся не столько джазом, сколько новой, нестандартной, не поддающейся однозначному определению музыкой – будь то авангардный, экспериментальный рок, свободный джаз или же академический авангард. Воспитавший наше поколение рок – пусть даже самый сложный, самый оригинальный, самый самобытный – к тому времени постепенно сдулся, и я был убежден, что поиск новой оригинальности неизбежно ведет к авангарду, в первую очередь джазовому, какие-то крохи которого я уже успел зацепить.

Среди, по большей части традиционно, мейнстримовски ориентированной «квадратной» публики мне, действительно, удалось сыскать нескольких единомышленников. Был среди них и молодой, энергичный и такой же, как и я, беззаветный энтузиаст нового, человек по имени Гена Бревде. Он только-только закончил какой-то технический вуз и ходил даже, кажется, на какую-то работу. Все свое время и внимание, однако, он уделял искусству – слушал музыку, бегал по концертам, выставкам и литературным чтениям и даже сам писал стихи. Когда, едва познакомившись, я поделился с ним своими впечатлениями о молодом пианисте, поразившем меня в составе вапировского квартета, Гена тут же отозвался: «А, Серёжка Курёхин! Конечно, знаю! Тут, кстати, у него концерт-встреча, не хочешь сходить?» Естественно, я хотел.

Встреча проходила в каком-то небольшом зальчике – убей, не помню, что именно там находилось, и где это было. Кажется, впрочем, был это клуб музыковеда Абрама Юсфина[6]. Этот феноменально образованный в области музыки человек был намного нас всех старше и по генеалогии своей культурной ни к джазу, ни к року никакого отношения не имел. Тем не менее, и к новой музыке, и к молодым музыкантам он относился всегда с большой симпатией и по мере своих сил-возможностей помогал. Силы-возможности были не ахти какие. Ну, можно было пригласить на какую-то свою лекцию в какой-нибудь то ли ЖЭК, то ли районную библиотеку поиграть в качестве музыкального сопровождения. Уж не знаю, получал ли Курёхин за такие выступления хоть какой-нибудь гонорар. Если и получал, то сущие гроши – рубля три, не больше. Суть, однако, заключалась не в деньгах. Это была еще одна, чрезвычайно по тем временам редкая возможность где-то выступить, показаться, играть свою музыку и потенциально привлечь к себе внимание хоть кого-нибудь из собравшейся публики – по большей части, правда, случайной и не очень-то понимающей, что он делает.

В тот раз Курёхин поиграл перед собравшимися тетушками примерно с полчаса. Учитывая атмосферу и контингент, уже не молотил по клавишам с прежней яростью, и музыка носила куда менее ярко выраженный фриджазовый характер. Скорее это были полуджазовые, полуимпрессионистические импровизации, в духе Кита Джарретта или Чика Кориа.

Тут же я впервые услышал, как он говорит. Формат вечера подразумевал ответы на вопросы. Разумеется, ни вопросов, ни ответов я не помню – с тех пор прошло больше сорока лет. Помню лишь общее настроение – обаятельный молодой человек, здраво и разумно рассуждающий о музыке, об искусстве, о культуре. Никаких признаков ставшего потом его фирменным знаком стеба не было еще и в помине. Да и быть не могло. Не хватало еще славы, не хватало даже какой бы то ни было мало-мальской известности, а на саркастический, постмодернистский стеб нужно иметь право, завоеванное хоть какой-нибудь артистической репутацией. Репутации пока было очень мало, да и время постмодерна еще явно не настало.

По каким-то причинам, вспомнить которые сейчас не представляется возможным, мы тогда не познакомились – видимо, как и после концерта на джаз-фестивале, ему нужно было срочно мчаться куда-то по очередным неотложным делам.

Бревде обещал непременно нас познакомить и готов был сделать это даже без собственного участия – снабдить нас телефонами друг друга. Впрочем, выяснилось, что у Курёхина телефона нет, и связь может быть исключительно односторонней. «Он тебе сам позвонит», – заверил меня Бревде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Фри-джаз (англ. free jazz, свободный джаз) – направление джазовой музыки, сложившееся в США в конце 50-х годов и характеризовавшееся крайне свободной, почти спонтанной, не привязанной к мелодии-теме импровизацией. (Здесь и далее – примечания автора).

2

Анатолий Вапиров (род. 1947) – советско-российский и болгарский саксофонист, кларнетист, композитор. В 1970-80-е годы – один из ведущих советских джазовых музыкантов. В своем творчестве сочетает энергетический напор свободного джаза и монументальность классической композиции. Сотрудничество с Вапировым было первым серьезным приобщением Курёхина к свободному джазу. В 1986 году уехал на историческую родину в Болгарию. Основатель и директор Международного джазового фестиваля в Варне.

3

Владимир Фейертаг (род. 1931) – крупнейший исследователь и организатор джазовой жизни в СССР и постсоветской России, сооснователь первого в СССР джазового клуба «Д-58», основатель и продюсер многочисленных джазовых фестивалей, автор многочисленных работ по истории и теории джаза.

4

Джаз-клуб «Квадрат» был создан в ДК им. Ленсовета в 1964 году. Название «Квадрат» (англ. chorus) означает одно законченное проведение темы в джазе. В течение десятилетий клуб мигрировал по различным дворцам и домам культуры. В описываемый период был главным центром джазовой жизни Ленинграда.

5

Натан Лейтес (1937–2013) – видный деятель джазового движения в Ленинграде-Петербурге. С момента основания «Квадрата» в 1964 году и вплоть до своей смерти Лейтес был бессменным председателем клуба.

6

Абрам Юсфин (1926–2011) – один из немногих профессиональных советских музыковедов, всячески поддерживавших новые экспериментальные музыкальные направления. Его широчайшая эрудиция и неподдельный интерес к выходящим за рамки советского официоза музыкальным движениям сделали его популярной среди неофициальных музыкантов фигурой. В 1980-е годы входил в жюри фестивалей Ленинградского Рок-клуба.