Полная версия

Библия бедных

У Петра была жена, тонкая, как провод. Однажды в субботу она читала прошлогодний журнал.

– Посмотри, у кого жопа лучше, – сказала жена, – у меня или у этой бабы?

– У тебя, – сказал Петр. Он перевел глаза с гусиной кожи, с нелепых серых кружев на ангельские бедра Мерилин Монро.

Однажды в субботу, в день отдохновения, Федор шел по рынку и увидел, как старуха в гнилом тряпье торгует китайскими колготками на вес. Они были спутаны, как внутренности, их заметал снег.

Меж тем Андрей купил новый подержанный мобильник и все вокруг фотографировал – то кота, то палец, то стену, то окно.

Вечером, за пивом и хлебом, они рассказали друг другу день.

И придумали кое-что.

Петр, Федор и Андрей стали деловыми людьми. Покупали на рынке эти уродские колготки, распихивали по пакетам и на каждый лепили фото: Мерилин Монро, вид сзади. «Мерилин – в наших колготках вы как в кино».

Городок умирал в сугробе. Электрички уезжали полные и возвращались пустые, все меньше окон горело ночью.

Мужчины надели под пуховики выходные костюмы цвета вечной мерзлоты и пошли продавать колготки втридорога.

Появился лысый Грисюк, долго и внимательно шел рядом.

– Ну чего, блядь! – сказал он, и его рот дрогнул, – есть варианты!

– А я тебя помню, – сказал Петр. – Ты ел снег, у тебя была двойка по арифметике и чтению.

– А теперь я серьезно поднялся. Я прокачанный человек, – сказал дрожащим ртом Грисюк. – У меня «Форд».

– Твоему «Форду» треть века. Купи вон сестре колготки. В наших колготках вы как в кино.

– Я ничего не покупаю, я только продаю, – сказал лысый Грисюк. – Если что, вы знаете, где я.

Кому везет, кому не везет, а кому то да се.

Петр, Федор и Андрей были везучи.

Они бродили по домам и людям, и несли домам и людям колготки.

Дело шло: белые девицы, розовые жены, черные старухи – все брали «Мерилин». Весь городок, все его бедные женщины ждали кино.

Петр, Федор и Андрей сели в кафе «Январь» перебирать деньги.

Лысый Грисюк возник и отряхнул снег с ботинок.

– Я много думал, – сказал он. – Я всю ночь считал почти незаметные трещинки в стене. Я не куплю ваших колготок.

– Ты не себе, так сестре купи.

– У меня сестра в инвалидном кресле. Она все равно что безногая. И слюна течет. Купите у меня лучше этой штуки.

– Чего?

– Ну, штуки этой.

– От нее, мы слышали, руки отпадают.

– Да идите вы, – лысый Грисюк стал быстро пятиться, его рот дрожал, – жиды. Сволочи!

Федор и Андрей все распродали и отправились домой, а Петр пошел в полицию.

За стеклом юный лейтенант читал и плакал. Он поднял на Петра глаза, полные боли.

– Они умерли. Они все умерли! – сказал он.

– Дорогой дежурный, – сказал Петр, – я пришел к вам с благой вестью. Я знаю, как это трудно – ловить преступников. Как в погоне болит душа и потеют ноги. У меня для вас есть решение всех проблем. В них прохладно летом и тепло зимой. В них вы никогда не умрете, в них никто никогда не умрет. Я и сам ими пользуюсь. В наших колготках вы как в кино.

Петр щелкнул пальцами, поклонился, медленно расстегнул пояс, снял брюки и показал колготки «Мерилин».

Мужчины долго и внимательно смотрели в пустоту.

– Беру, – сказал дежурный и вытер слезы.

Осталось продать лишь несколько пар.

Петр шел домой и думал, как там тепло и пахнет супом. Думал, как жене будет приятно, когда он скажет ей, что она самая красивая. Как он купит новый кафель и календарь на следующий год. Как жена от счастья побреет ноги, и все будет хорошо.

На повороте, у замерзшей яблони, его толкнули в спину, потом еще раз, как будто лопнули позвонки,

Петр упал на бок, слыша хруст сердца в снегу и не зная о плоской дыре в спине, и почти не чувствуя боли.

Петр увидел: лысый Грисюк подпрыгивает и убегает с последней охапкой «Мерилин», бросив измазанный черным нож.

Петр подумал – вот, наверно, его дома ждет сестра, вот, наверно, обрадуется, вот, наверно, будет хоть один день веселья, впрочем, что ей без ног, с рождения не знать ног, да и все белым-бело, все давно уже занесло снегом.

Важные вещиЯ не то чтобы где-то бывал, но что-то слышал.

Есть, говорят, улицы света. Там прозрачные стены, за ними лежат вещи, вещи сторожат люди, другие люди дают им деньги и набивают пакеты стекляшками и огоньками.

Есть, говорят, улицы смеха. Там танцуют, пьют и дерутся в танце. Пахнет женщинами и мужчинами, и ядами со всех концов земли.

Этих улиц им тоже мало, и, кусая друг друга в губы, люди сворачивают на улицы шепота. Там носят ночь, жмутся в тень, убивают не глядя и не находят тело.

Есть еще – я там не был, но люди рассказывали – есть еще утренние улицы, на которых ты совершенно один и тебе хорошо совершенно.

А у нас тут нет никаких улиц. У нас тут целые районы тишины. Никогда и ничего. Ну вот просто ничего не случается. Разве что дерево выросло и срубили. А столько-то зим назад какой-то идиот показывал девочкам член, но те уже и так все видели.

Тут-то и расцвел наш бункер. Тут-то мы и возвели кабаре «Кипарис».

И кривой говорил косому: слышал? Кофе наливают вообще бесплатно!

И хромой говорил колченогому: слышал? Можно нормально подкормиться!

– Слышал? – говорили приличные люди друг другу, – эти придурки развели бомжатник в бывшем бомбоубежище! Но дизайн нормальный.

Стены были – крашеный бетон с инструкциями, как убивать. Но мы ободрали что было и наворовали красивого кирпича со вставших строек. Пол был чернота и лед, но мы принесли подушки и возлегли, кому где хочется. Свет был мертвый, технический. Мы принесли свечи в чашках. Выкинули трехъярусные нары и противогазы. Сделали тысячу закутков на тысячу человек, и каждому казалось, что это место предназначено только ему, как в кладовке у бабушки, если Бог дал бабушку и кладовку. И каждая вещь была чуть знакома, как из детства.

Фото: какой-то мужик с булавочными дырами вместо глаз. Табуретка с резными ножками: последний шаг висельника. Вспоротый стул: искали деньги и документы. Кто-то принес ванну со следами пуль и в нее лег. Кто-то принес бурый ковер и в него завернулся. Приятные салфетки из приятной бумаги. Приятную посуду из изумрудного стекла.

Шли люди. Слепая певица спустилась под землю, стуча по бетону тростью.

– Рассказывают, у меня на морде полоски. Три на правой щеке, две на левой. Это меня папа маме через проволоку передавал. Возьмете петь?

И мы взяли ее петь.

Пришел мужчина с пустотой вместо рук.

– Я был программист, программировал программы. Теперь вот нечем стучать по кнопкам. Но я научился стучать иначе. Возьмете на барабаны?

И мы взяли его, и культи извлекли глухую дробь.

Пришли братья – сцепленные бедрами близнецы.

– Мы тут вам все починим, но медленно. И еще можем дуть.

И у нас наконец-то заработал туалет без перебоев, а из лишней латуни они собрали фагот и флейту.

И когда над миром упало солнце, в кабаре «Кипарис» набились люди. Их было не много и не мало, а ровно так, чтоб согреться и не вспотеть. Инвалидный оркестр отыграл свое, и я начал новую сказку.

Четверг. Сказка про проволокуВремя гнет нас, время нас гнет, гнет нас время.

Жила такая Рита со стальной проволокой во рту. Еще у нее были кошки хороших расцветок: черная, рыжая и полосатая, ползали на пузе то туда, то обратно.

Рита работала в кабаке женщиной, которую трогают, но не любят. Она должна была красивая танцевать у стойки, задирать юбку и даваться в руки, чтобы все захотели в кабак еще раз. Но никаких совокуплений на территории фирмы. Так сказал хозяин, мертвый человек с лягушачьими глазами:

– Полезут в сиськи – бей. Прочее дозволено.

И положил контракт в стол, закрыл стол на ключ, а кабинет на защелку.

Давным-давно шел снег, и отец наказал Риту кулаком, а потом ногой в рот, и проволока скрепляла разбитые кости. Ткни – лицо развалится. Рита изредка плакала в кошек, с трудом говорила и четырежды в неделю давала себя трогать, но не любить.

Время гнуло всех, всех гнуло, а Риту нет. Она никогда не улыбалась и вообще редко шевелила лицом. От этого кожа была гладкой и нечеловеческой.

Постоянный посетитель коммерсант Сергей Петрович выпивал семь водок, доставал шмат денег и шептал:

– Хочу японку.

И Рита давала себя трогать сверхурочно. Хотя никакая она не японка, совершенно русское лицо и нос к небу. Сергей Петрович был ей другом.

– Я тебя не собираюсь того-сего, японка. У меня уже ничего не работает, сила ушла в бизнес, в бизнес ушла сила вся. Убью, сука, если им скажешь. А сейчас дай сюда поглажу ногу, хорошая моя.

На излете ночи сидели рядом, пьяный часто прикасался и спрашивал про жизнь. Рита берегла слова и была точна в них.

– Я – актриса. Как Одри Хепберн. Никого нет. Кошки. Буду поступать. Коплю деньги.

– Ты японский робот, а не актриса. Вот стул, сядь, встань, поверти задницей по кругу, наклонись. Сиськи где? Вывали побольше. Поставь ногу на стул, высунь язык— сука, нежнее высунь – садись рядом. Видишь – ты робот. Я тебя люблю, вот тебе денежек, хорошая моя.

Однажды Рита поцеловала кошек сомкнутыми губами и уехала в город побольше. Лишь прикосновение к кошке прекрасно, а люди и предметы – отвратительны. Поезд шел ночь и ночь, и вонял вечностью. Проводники играли в карты на удар по морде, и до утра в тамбуре стояла кровь. На нижней полке дышала старуха, которая помнила войну, но не помнила какую. Рита вышла курить, а за ней выполз проводник почти без лица.

– Я из благородных, я филолог вообще-то. Всегда прочим проигрываю. Ничего от меня не осталось. Папироску!

– Я— актриса. Я – поступать.

– Зачем? Иди лучше в проводники. У нас, во всяком случае, чай. Мир посмотришь – то туда, то обратно. А в карты можно и не играть.

Рита напряглась и сказала длинно:

– Меня всю жизнь трогают одинокие люди. Хочу, чтобы только смотрели, а не трогали. Буду актрисой. Как Одри Хепберн. Тоже танцевала в кабаке.

Проводник молча курил, с него капало. Рита протянула руку к форменному тулупу и погладила воротник.

– Можно? Мягкий. Кошка.

На отборочный тур приехало триста женщин, читать стихи. Лампы дневного света трещали в глаза.

Риту объявили, она вышла в центр и застыла как покойница.

Какие-то люди распоряжались всем и скучали, шевеля пальцами.

– Девочка, вы ужасно напряжены. Вот стул, сядьте, встаньте, подышите глубоко, пройдитесь. Осанка где? Спокойней, вы не в борделе. Видите – вам легче. Расслабились? Пожалуйста, начинайте.

Время гнуло всех, гнуло-мяло, а Риту чуть меньше прочих. Она вернулась почти прежней и побежала с вокзала работать.

Сергей Иванович выпил уже двойную норму и нежно смотрел, как Рита ходит полуголая между столиками. Потом позвал:

– Хочу японку.

Прикасался и спрашивал про жизнь. Рита сдвигала и раздвигала ноги, вертела задом и мотала грудью, не меняя лица.

– Не взяли. Плохая речь. Травма. Никогда не быть. Сказали – дура, издеваюсь. Но есть Одри Хепберн. Она есть.

Сергей Иванович заплакал, как все пьяные мира— просто вода незаметно пошла по лицу.

– Есть она, сука. Есть она.

– Я пойду. Еще работа. Спасибо, что посидели с кошками. Как они?

– Рыжая обоссала диван и под диваном. И в кухне тоже нассано. А так все хорошо. Все хорошо. Все хорошо.

Добрые детиИз кофейных зерен и винных ягод сложили мы наши буквы. Птицы и ветры разнесли их по городам.

В каждом бедном районе возникло свое кабаре «Кипарис». В каждом бедном районе когда-то боялись бомбы и вырыли что-нибудь под землей. И у каждой дыры под землю повесили белый лист. Со словами про музыку, смех, страдание и кофе на халяву – каждый вечер.

И тогда человек усмехнулся, кинул в стену стакан, посмотрел на зеленые брызги и повел нас наружу. И мы пошли. Первым шел человек. То вровень с домами, то ниже луж. А если вглядеться – да просто высокий мужик немного бандитского вида. За ним Нинель, затмевавшая звезды. Но если не принимать сияние в расчет – ну, хромая баба, а звезд в городах и так не видно. Шел Циклоп, звенело стекло, шуршали таблетки. Типичный подросток-наркоман. Следом я. Ничего особенного.

На углу полицейский уронил мужчину и пинал его ногами.

– Зачем так? – спросил человек.

Полицейский прервался, задумался, вспомнил, как говорить, и сказал: работа.

– Я тоже на работе, – сказал человек. Он, как обычно, стал чуть выше ростом, и, как обычно, что-то хрустнуло, и в ногах у полицейского не осталось ни одной целой кости.

– Все п-п-просто, – сказал человек. – Теперь сами.

За поворотом мужчина ел мясо, завернутое в булку, засунутую в мясо. Левой рукой он пихал мясо в рот, а правой рукой бил женщину.

– Сука, – чавкал он. – Вся, сука, жизнь!

– Этот мой, – сказала Нинель. – Эй, мужчина!

– Ты следующая, – сказал мужчина, съел еще немного мяса и занес кулак, но мягкая начинка стала в его горле твердой, и его перекосило. Нинель сказала, что так теперь всегда будет. А мы пошли дальше.

На перекрестке женщина душила ребенка и очень подробно объясняла, почему этот маленький ублюдок неправильно живет и у него никогда ничего не получится.

Циклоп щелкнул пальцами, что-то подбросил, как-то метнулся вбок, в холодном воздухе повис неясный запах, сверкнули частицы чего-то хитрого, женщину заколотило, и она перестала. Нинель поболтала рукой в кармане и дала ребенку совсем уж крохотный пирожок с начинкой из дынной жвачки и веры, что никогда не умрешь.

Мы шли и шли, и у какой-то ямы ребенок искал, где у кошки глаза, чтобы выдавить.

– Эй, – сказал я. – Ну-ка, бля, прекратил. А я тебе за это расскажу сказку.

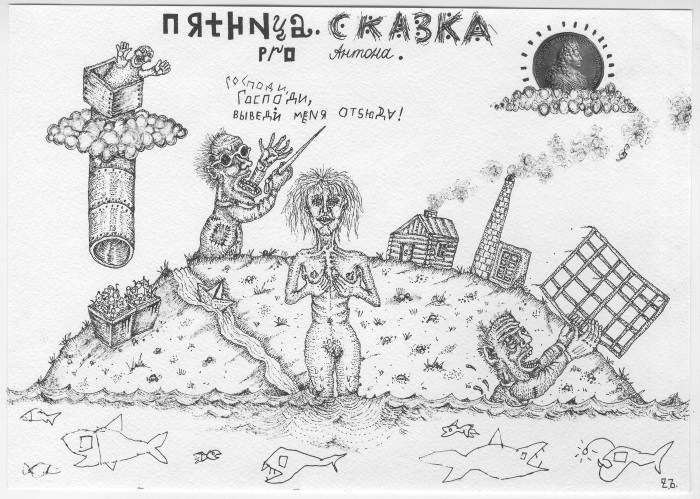

Пятница. Сказка про АнтонаВсегда найдется добрая близорукая душа, сплюнет и скажет: неправда, все не может быть настолько плохо.

В конце марта один мужчина выбросил в мусоропровод двухлетнего внука своей любовницы. Соседи выбежали на рев и вызвали кого надо, мужчину нашли, надавали ему слегка по морде, и сыщик с длинной, похожей на кишечник улыбкой, включил запись.

Я решил не обрабатывать ее литературно. Только выкинул наводящие вопросы. Пусть будет, как было. Мужчина смотрел прямо в камеру, запинался, закрывал глаза и сглатывал, и говорил вот это, дословно:

– Пришли домой. Решили немного выпить. Анна Петровна пошла ребенка укладывать. Точнее, было непонятно, кто кого укладывает, она его или он ее. Она была очень сильно пьяная. Потом я сел в большую комнату смотреть кинофильм. Ребенка отнес к бабушке. Но он начал бегать. И пищать. Водки у меня оставалось где-то ноль семь. Ну вот. Прошел еще час. Я сидел, пил. Ребенок вроде угомонился, потом обратно прибежал бегать. И пищать. Я ему два раза сделал замечание. Потом я его нечаянно. Потом я. Я потом хотел его просто встряхнуть, но он у меня вырвался. Потом я. Потому что он был. В маечке и трусиках и упал навзничь. Это в большой комнате у меня. А там у меня ковер и дальше ковра идет паркет уже. И я нечаянно – я сделал это не специально – я испугался – я увидел, как ребенок качнулся головой назад и захрапел. Я его поставил в большой комнате и начал приводить его в порядок. Вдруг что-то произошло. И он замолчал, ребенок. И я по состоянию аффекта, я не знаю, как это произошло, решил избавиться от ребенка. Я открыл две двери и аккуратно вынес ребенка к мусоропроводу. И кинул его туда. Потом пришел домой, схватился за голову – что я натворил – чуть с ума не сошел. До утра сидел. Продумывал, что делать. Я правда решил, что ребенок уже погиб.

Все они жили на острове – чуть-чуть домов, полтора завода и туннель на большую землю. Бабушке Анне Петровне было только сорок с чем-то, молодая совсем. Спьяну она всегда плакала, раздевалась перед зеркалом и мяла груди, рассматривала тело, все его складки и волоски, и плакала, что молодости вообще не было, а были какие-то вонючие прыжки и повороты, и все закончилось островом. Анна Петровна любила своего мужчину – он был моложе и драл ее как молоденькую. Но у него был щенок ротвейлера, очень шумный, и мужчина выбросил его в окно, и тоже потом плакал, они потом вместе с бабушкой плакали, она голая, а он в брюках.

У ребенка того была и мать, не только бабушка. Таня родила в пятнадцать, от мелкого и тупого, который, впрочем, любил ее, девочку. Работала в магазине, в винном отделе, пенсионеры называли ее проституткой и брали в долг. Когда ей сообщили, Таня упала на пол и закричала, глаза у нее стали как снег с кровью. Она очень хотела к сыну, в больницу, но надо было работать с девяти утра до одиннадцати вечера, каждый день, иначе вместо нее посадят таджичку. Поэтому в больницу Таня не пошла, и в реанимации не знали даже, как ребенка зовут – Антоном – знали только про все его ушибы и переломы, а как зовут, не знали.

– Ничего, нового родишь, – сказала бабушка Анна Петровна, когда Таня вернулась с работы. – Молодая еще, сука.

– Я не хочу нового, мне очень нравится этот, – сказала Таня.

– Не спорь с матерью. Родишь нового! А моего мужчину не вернешь! Не вернешь, поняла? Его засадят лет на десять, маленького моего.

– Он же грубый. Бил тебя.

– Он-то меня бил, а у тебя вообще никакого. Когда сын сдохнет, совсем никого не будет.

Потом бабушка стала плакать и извиняться, потому что все-таки очень любила и внука, и дочь.

На суде мужчина совсем обмяк и рассказал, как двадцать девять лет назад сделал из тетрадного листа кораблик и пустил по ручью. Это не записывали и почему-то даже не слушали. Мужчина тогда сказал, что признание вырвано пытками, что ребенок сам открыл две двери и прыгнул в мусоропровод, маленькие дети могут многое. Вот так заснешь у телевизора и проснешься преступником.

Я тоже был на том суде и обещал говорить только правду. Все так и было, кроме кораблика – это мое воспоминание, это со мной произошло, а все остальное – с ними, с этими островитянами.

В магазине теперь сидела тощая таджичка, ей платили в два раза меньше, чем Тане, она плохо понимала слова и знаки, зато ее можно было положить на пол в подсобке или вовсе уволить, и она смолчит.

В больнице Таню встретил очень молодой, но совсем беззубый врач.

– Вам так повезло, сто он вызыл, – сказал врач. – Вас сын обязательно будет ссястлив.

Еще на острове был такой неприятный человек – притворялся слепым и с этого жил. Когда он и правда ослеп, он уже не просил денег, только бродил у моря и бормотал: «Господи-господи, выведи меня отсюда».

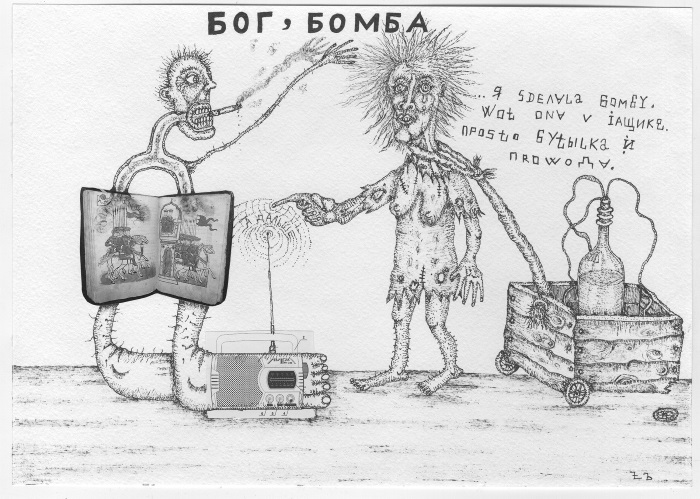

Бог, бомба

Если родился слепым или слепым притворился, если просто закрыл ненадолго глупые глаза, мир становится ясней, а, впрочем, нет, не становится. Но вот иногда собираются люди, наливают и выпивают, и делятся дорогим, и прячут бесценное, ну просто нормально так общаются, и входит некто новый, и за ним тащится тишина.

Однажды в кабаре «Кипарис» пришла женщина: на шее канат, на канате ящик, у ящика четыре колеса, одно отвалилось. Глаза у нее были такие же, как волосы: янтарные в седые клочья. Щеки были такие же, как руки: в мелкую сетку. А голос был как скрип ящика, который она тянула, как бык плуг.

– Когда отцу стало совсем плохо, он послал меня за таблетками, послал меня за таблетками, послал меня за таблетками через болото. И если вы думаете, что у вас тут плохой район, так представьте, что нет никакого района, а есть бараки по эту сторону и бараки по ту. А посередине топь, и дочка соседки там уже утопла. Но у отца был жар, ему снились кожаные медведи, мать слизывала пот с его висков, а мне сунула денег и велела идти. Мне было четыре, я уже знала буквы, но не знала, что ими можно убивать. Я взяла деньги и пошла за таблетками, и утопла по пояс, но выбралась, не помню как, помню только холод снизу, но выбралась, не помню как, разбрызгивая грязь, и вернулась домой без денег и без всего, и тогда мать заплакала, а отец плюнул на пол кровью, медленно снял ремень и велел подойти поближе.

– А дальше? – спросил человек.

– А дальше я сделала бомбу. Вот она в ящике. Я уехала хоть немного побыть красивой, ногти и все такое, а когда вернулась – ключ не влезал в скважину. Он ушел от меня, он остался за дверью, ушел, остался там со своими суками, тысячей сук, слушал, как я ору и ломаю дверь, но нам как раз новую поставили. Я была ему всем, я засовывала в себя баклажаны, чтобы ему понравилось, я слизывала пот с его висков, я орала в скважину, чтобы вернулся, я выдирала из двери глазок, а ногти мне сделали, кстати, очень хорошо, но дверь нам поставили лучше. Он вызвал ментов и сказал, что его любовница ебанулась.

– А дальше? – спросил человек.

– А дальше я сделала бомбу. Вот она в ящике. Просто бутылка и провода. Я качала его миллион минут, пела ему про солнышко всякое, а он морщился, еще ни во что не врубался, но морщился, ненавидел меня и орал. И он болел, так болел, годами болел, и я слизывала пот с его висков, и однажды увидела, что я старая совсем, а он продал все мои платья, чтобы чем-то убиться, и, когда ему стало окончательно плохо, он послал меня за таблетками, послал меня за таблетками, послал меня за таблетками через болото.

– А дальше? – спросил человек.

– А дальше я сделала бомбу. Вот она в ящике. Просто бутылка и провода. Тот старик с мертвого завода сказал: разбей, и все погибнет. Вот она, бомба. Разобью, и все. Всех. А мы выживем. Кто чего-то стоит. Ты сорвал яблоко – живи. Ты собрал меду – живи. Ты принес тарелку – живи. Ты умеешь только врать и насиловать – сдохни, тварь, сдохни! А мы останемся. Только хорошие. Только мы. Будем скрещиваться друг с другом. Будем плодить только хороших. Только нас. Мы инвалиды. Гордиться нечем. Бежать некуда. Но вот моя бомба. Вот моя бомба. Вот она в ящике. Просто бутылка и провода. Тот старик с мертвого завода сказал: разбей, и все погибнет. Он продал ее за бутылку, блок сигарет и поцелуй в губы. Там химическое производство. Было. Раньше. Теперь ничего нет.

И тогда человек погладил ее по седым с янтарем волосам, и она заплакала, а он сказал очень строго, что ничем не может помочь.

И она ушла, а прочие сели и стали слушать.

Суббота. Атомы состоят из ангеловНе тот бездельник, кто сидит без дела, а тот, кому делать нечего.

Когда-то кто-то пососал карандаш, почесал в штанах, начертил квадрат и построил город из пятиэтажек. Потому что если атомная война, то взрыв повалит небоскребы, а пятиэтажки не повалит.

Что осталось пустым, равномерно истыкали тополями. Тополь глупое дерево: растет недолго, сгорит – не жалко. Далеко не кипарис.

Дома стояли, тополя цвели, а бомба так и не упала, и все состарилось в ожидании конца света.

В одном таком доме жил один такой парень Саня Светлов. Пробовался то грузчиком, то кладовщиком, то паковал сигареты в пачки, но все было не то. Родители кормили его и давали смотреть телевизор, а он годами гулял по району с бутылкой самого дешевого пива и ждал нужного поворота судьбы.

Все вокруг работали и угрюмо смеялись над бездельником Саней, в глазах у них было спокойное знание жизни, а он ходил никакой.

У Сани был главный друг, ядерщик Руслан. Он-то знал, чего хочет. В школе ковылял с тройки на тройку, но в старших классах полюбил физику, стал лучше всех хоть в чем-то, пошел на физфак, запил и был исключен со второго курса.

– Я ядерщик! – говорил Руслан. – Я ядерщик. Атомы состоят из ангелов. Я блюю.

Меж двух домов, у трансформаторной будки с нарисованным добрым солнцем, была детская площадка, где все выпивали, вот и Саня с Русланом. Раньше был еще третий в их компании, Тимофей с маленькими, как бы заросшими лишней кожей глазами. Он пропал года на три, а потом подошел к ним и злобно сказал:

– Я хочу быть океанологом. Или бильярдистом. А любви нет. Проснешься, а рядом опухшая рожа.

И ушел. Саня Светлов навсегда запомнил эти слова.

Годы проходят, как зубы: хоп – и дырка.

Однажды Сане Светлову исполнилось сколько-то лет и он все искал работу. То охранял кучу мусора на заднем дворе, но ему не заплатили, потом две недели крутился в магазине бытовой техники, но стало скучно.

– Ты ничтожество, – говорил ему Руслан, – вот посмотри на меня. Я ядерщик. У меня научное мышление. Да, меня тоже отец кормит. Но ты не работаешь от безволия. А я не работаю от того, что я ядерщик. Я жду места.

– Мне бы, – сказал Саня Светлов и задумался, – мне бы выбрать, что по душе. А не как все.