Полная версия

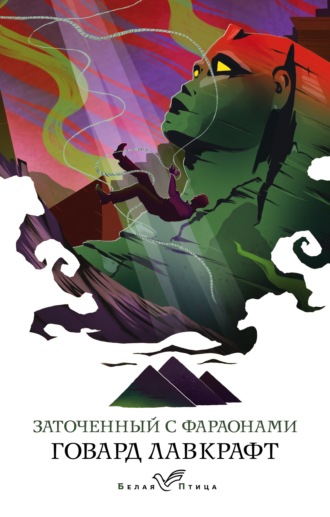

Заточенный с фараонами

Поразительно, как столь разные движения сочетались в идеальном ритме. За маршем подземных чудовищ стояла муштра тысяч нечестивых лет… цокот, топот, шарканье, шорох… и все это под немыслимую разноголосицу импровизировавших инструментов. А потом – боже, убери все арабские сказки из моей памяти – мумии без душ… бродячиека… орды мучимых дьяволом мертвецов за сорок веков правления фараонов… составные мумии, ведомые сквозь ониксовую пустоту фараоном Хафрой и его царицей упырей Нитокрис…

Шаги приближались… Боже, спаси и сохрани меня от этих ног, и копыт, и когтей, которые уже стали различимы на слух! В беспредельной черной бездне мелькнул на вонючем сквозняке огонек, и я бросился за гигантскую колонну, чтобы хоть ненадолго укрыться от кошмара, надвигавшегося на меня миллиононогой толпой через гигантский гипостиль нечеловеческого страха и патологической древности. Огней стало больше. Шум шагов и музыкальная какофония тоже стали громче. В неверном оранжевом свете я увидел такую картину каменного величия, что у меня перехватило дыхание и благоговейный трепет пересилил и страх, и ужас. Основания колонн были вдвое выше человеческого роста… и это лишь основания колонн, каждая из которых сводила на нет достижения строителей Эйфелевой башни… А иероглифы, высеченные непонятно как в подземелье, где дневной свет вспоминается как полузабытая сказка…

Яне буду смотреть на тех, кто идет сюда. Едва я ухватился за это отчаянное решение, как услыхал скрип костей и смердящее хрипение, заглушавшие мертвую музыку и мертвое шарканье. Счастье еще, что они не разговаривали… Но боже мой! Их странные факелы осветили громадные колонны.У гиппопотамов не может быть человеческих рук и факелов в руках… У людей не должно быть крокодильих голов…

Я хотел отвернуться, но тени, звуки, вонь были повсюду. Тогда я вспомнил, что делал мальчишкой, когда мне снились кошмары, и начал повторять про себя: «Это сон! Это сон!»

Никакого толку из этого не вышло, и мне осталось лишь закрыть глаза и молиться… По крайней мере, мне кажется, что я так сделал, потому что в снах никогда точно не знаешь… А я абсолютно уверен – это было видение.

Я не знал, удастся ли мне еще когда-нибудь выйти наверх, и временами приоткрывал глаза, желая еще раз убедиться, что нигде нет ни одного местечка, свободного от нездоровых испарений, от колонн с невидимыми вершинами, от колдовских гротескных теней, внушавших немыслимый ужас. Горящих факелов становилось все больше, и если бы это дьявольское место не было беспредельным, то я обязательно разглядел бы или стену, или другой ограничительный знак. Однако глаза у меня опять закрывались, едва я понимал, как много теней вокруг меня… В конце концов я узрел одну фигуру –без верхней половины, – вышагивавшую неторопливо и торжественно…

Внезапно то ли дьявольский предсмертный хрип, то ли адский вой слаженного хора легиона гибридных уродов разорвал воздух склепа, отравленного нефтяными и соляными испарениями. Помимо воли я открыл глаза и увидел зрелище, какое ни одно смертное существо не может вообразить без ужаса и физического отвращения. Существа выстроились одно за другим в направлении вонючего сквозняка, и факелы освещали их поникшие головы, если таковые имелись. Они молились перед огромной черной зловонной дырой, у которой не было видно верхнего края и к которой были приставлены две гигантские лестницы, поднимавшиеся в непроглядную тьму. По одной из них, несомненно, я и скатился сюда.

Высота дыры была пропорциональна высоте колонн… Обыкновенный дом потерялся бы в ней, а средних размеров общественное здание можно было бы без труда двигать туда и обратно. Она была такой огромной, что ее невозможно было объять взглядом, не повернув головы… такой огромной, такой непроглядно черной и такой отвратительно вонючей… Прямо перед этой разверстой дверью Полифема существа, судя по их движениям, что-то бросали, видимо религиозные приношения. Во главе их был Хафра, надменный фараон Хафра,или гид Абдулла Раис, в золотом венце, который замогильным голосом мертвых произносил бесконечные заклинания. Рядом с ним на коленях стояла прекрасная царица Нитокрис, профиль которой мне удалось на мгновение увидеть, и я заметил, что правая половина ее лица съедена крысами или какой другой нечистой силой. И я опять закрыл глаза, когда разглядел, что приносится в жертву зловонной дыре или, не исключено, местному божеству.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.