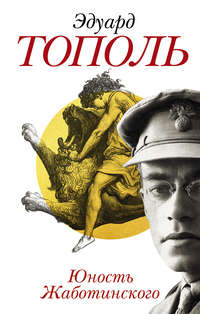

Юность Жаботинского

Полная версия

Юность Жаботинского

Жанр: историческая литератураИзраильсудьба человекаполитические деятелиисторические романыбиографические романысерьезное чтениеоб истории серьезно

Язык: Русский

Год издания: 1997

Добавлена:

Серия «Бестселлеры Эдуарда Тополя»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу