Полная версия

Достающее звено. Книга 2. Люди

Впрочем, небольшой фрагмент тела нижней челюсти KNM-ER 819 тоже очень массивен, а потому иногда также определяется как Homo rudolfensis. Между тем его новейшая датировка – всего 1,5 млн лет назад (McDougall et al., 2012). Таким образом, либо вид Homo rudolfensis продержался дольше, чем обычно считается, либо есть какая-то погрешность в датировке, либо челюсть относится на самом деле к Paranthropus boisei, либо вся концепция самостоятельности Homo rudolfensis неверна, либо, что вероятнее всего, KNM-ER 819 отражает начало увеличения массивности челюстей у нового вида Homo erectus.

Несколько сотен тысяч лет существования вида Homo rudolfensis – длинный и недостаточно изученный этап нашей эволюции. Эти люди жили не там, где их кости могли успешно сохраняться, они еще не хоронили умерших и совершенно не заботились о потребностях будущих антропологов. Парантропы, обитавшие ближе к воде, известны намного лучше. Только упорные усилия современных исследователей могут пролить свет на эти “серые тысячелетия” нашей предыстории.

Не самые древние Homo: Homo habilis

В слоях выше туфа KBS в Кооби-Фора размеры костей эогоминин уменьшаются, а потому практически всегда их определяют как Homo habilis. В частности, к ним относятся фрагменты нижних челюстей KNM-ER 1501 и KNM-ER 1502, чья датировка порядка 1,6 млн лет назад. Более полные находки из поздних слоев Кооби-Фора – KNM-ER 1805 и KNM-ER 1813 – специфичны, а потому будут рассмотрены позже.

Классические Homo habilis найдены в Олдувае. Они не синхронны и достаточно разнородны, но, к сожалению, крайне фрагментарны: не обнаружено ни одного целого черепа. Находки гоминид сопровождаются примитивными галечными орудиями, отчего вся культура получила название олдувайской. К древнейшим эогомининам Олдувая относится маленький фрагмент нижней челюсти OH 4 с датировкой 1,9 млн лет назад. Сохранившийся второй или третий моляр большой, но все же меньше, чем у Homo rudolfensis из Малави и Кооби-Фора.

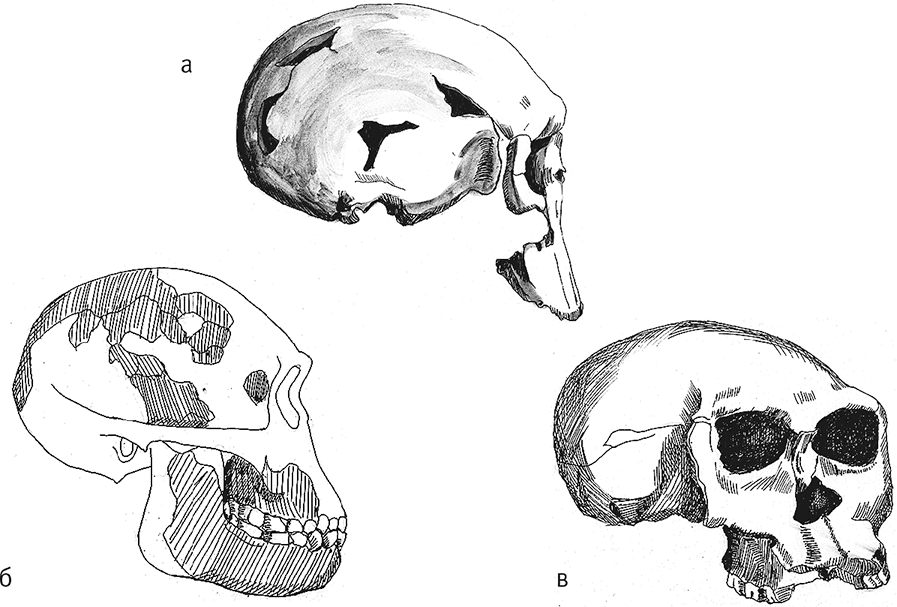

Строение эогоминин Олдувая времени порядка 1,79–1,86 млн лет назад известно по черепу OH 24, или Твигги, предположительно женскому. Обычно он считается образцовым представителем вида Homo habilis, но малые размеры и некоторые черты строения позволили ряду авторов отождествить его с Australopithecus africanus, другие же видят сходство с Homo rudolfensis. Все же ряд параметров позволяет отличить OH 24 от австралопитеков: это умеренное заглазничное сужение, поднятие затылочного отдела, вертикальное расположение барабанной пластинки, другие детали строения височной кости и основания черепа. Вместе с тем отсутствие шиловидного отростка – выраженно примитивный признак, лицо крайне уплощено и даже вдавлено, резко выступает вперед, носовые кости очень узкие, а по передней стороне лица идут вертикальные “передние лицевые валики”, аналогичные тем, что характеризуют южноафриканских австралопитеков и Stw 53. Все же скулы выдаются не так сильно, как у австралопитеков. Характерно строение верхней челюсти OH 24: небо очень короткое и почти квадратное, линии передних и заклыковых зубов ровные, сходящиеся под прямым углом. При этом нет никаких признаков заклыковой мегадонтии, а передние зубы относительно задних крупны. Объем мозга 560–590 см³, то есть больше, чем у австралопитеков. Строго говоря, чисто морфологически OH 24 вполне может быть расценен как австралопитек, но очень и очень продвинутый, фактически это очередное “достающее звено” между Australopithecus и Homo. Кстати, очень похожи на Australopithecus africanus и другие олдувайские гоминиды близкого возраста, например OH 68 и OH 70.

Рис. 13. Череп KNM-ER 1470 (а), черепа OH 13 (б) и OH 24 (в).

Довольно сильно от OH 24 отличается верхняя челюсть OH 65, имеющая аналогичную датировку. Ширина и высота OH 65 несколько меньше, тогда как размеры неба, альвеолярной дуги и зубов – заметно больше, чем у OH 24. Посему ряд антропологов склонны сближать OH 65 с эогомининами типа KNM-ER 1470, а OH 24 – с мелкими вроде KNM-ER 1813 (например: Clarke, 2012).

Голотип вида Homo habilis – обломки двух теменных костей, нижняя челюсть и кости кисти OH 7 – имеют датировку 1,74–1,82 млн лет назад (в 2006 году еще один зуб из той же челюсти был найден в вышележащем слое, так что ранее определявшийся возраст мог быть завышен; Leakey et al., 1964). Не исключено, что кости принадлежат разным индивидам. Забавно, что длина реконструированной теменной кости довольно велика, несмотря на предположительно подростковый возраст, почему некоторые авторы склонны сближать OH 7 с KNM-ER 1470 в противовес мелким индивидам, предположительно представляющим другой вид (Rightmire, 1993); в этом случае смысл термина Homo rudolfensis теряется, а часть хабилисов перестают быть хабилисами. Казалось бы, в пользу этой точки зрения говорит и большая датировка OH 7, однако теменная кость мелкого KNM-ER 1813 в реальности длиннее, чем у большого KNM-ER 1470, а OH 7 занимает между ними промежуточное положение, тем более что реконструкция OH 7 довольно условна. Предполагаемый объем мозга был 657–680 см³. Нижняя челюсть OH 7 не может быть названа массивной, так что ее отождествление с Homo rudolfensis Кооби-Фора и Малави спорно, но подростковый возраст не позволяет делать четких выводов.

Человек ли человек умелый?Что и говорить, вопросов относительно первых Homo немало. Антропологи неустанно ведут жаркие споры о статусе как целых видов, так и отдельных находок. Примером такой битвы за истину может служить очередная статья, опубликованная недавно в журнале Nature (Spoor et al., 2015). В ней авторы явили на суд ученой аудитории новые реконструкции теменных костей и нижней челюсти OH 7 – голотипа вида Homo habilis. Проблема в том, что нижняя челюсть хабилиса сломана и сплющена, а теменные кости разбиты и почти не смыкаются друг с другом. Вновь реконструированная нижняя челюсть получилась весьма примитивной, с вытянутой альвеолярной дугой. Авторы считают, что она оказывается примитивнее, чем даже на полмиллиона лет более древний Homo AL 666–1 из Хадара (это, правда, верхняя челюсть, но, имея одну, можно понять форму и противоположной). Авторы также аргументируют, что Homo habilis резко отличается от Homo rudolfensis, так что они не могут представлять один вид.

Теменные кости OH 7 реконструировались неоднократно, но отчего бы не сделать это еще разок, благо в лаборатории простаивают томограф да ядреный компьютер? И вот очередное цифровое колдовство свершилось, и на глаза удивленной публики выплывают цифры 729–824 см³! А ведь это в полтора раза больше, чем считалось доселе! Как же это объяснить? Авторы реконструкции считают, что все логично: просто большой мозг эволюционировал раньше и активнее, чем форма челюстей.

Если суммировать итоги реконструкции челюсти и черепа, получаются интересные выводы: Homo habilis – это не предковый для современного человека вид, а тупик эволюции, настоящим же предком был эфиопский AL 666–1. Эволюция мозговой коробки была более стандартной и ранней, тогда как челюсти менялись замысловатее; Homo habilis сохранял примитивный вариант долго после появления гораздо более продвинутых людей. Впрочем, и Homo rudolfensis – хоть и ближе к нам, чем Homo habilis, но тоже тупик.

Вот такие пироги!

Как обычно, есть пара-тройка но.

Во-первых, форма альвеолярной дуги – штука до крайности изменчивая. Хотелось бы узнать – каких современных людей авторы брали за образец? А ведь среди особо прогнатных восточных экваториалов – австралийских аборигенов и меланезийцев – частенько встречаются индивиды с прямоугольной зубной дугой, резко вытянутой, с клыками в выраженных углах между спрямленной передней линией резцов и прямыми параллельными линиями заклыковых зубов. Что, их тоже теперь относить к австралопитекам? Политкорректность не треснет?

Во-вторых, реконструкция объема мозга по раздолбанным теменным костям – дело неблагодарное. Доселе для OH 7 публиковался разброс вероятных размеров мозга от 560 до 724 см³. В. И. Кочеткова реконструировала целые эндокраны OH 7 в трех вариантах, и ведь самый крупный из них оказался как раз самым неправдоподобным! “Австралопитековый” имел размер всего 560 см³, а “умеренный” – 650 см³. Другие авторы предполагали величину около 687 см³. Но 800 см³ – не многовато ли? Томография и компьютеры – это, конечно, здорово, но классику ведь тоже забывать не стоит. Да и есть ли смысл убиваться по поводу размеров именно этого черепа – они всегда останутся спорными, – если есть несколько почти целых черепов: OH 24, KNM-ER 1470, KNM-ER 1805 и KNM-ER 1813.

В-третьих, спор о принадлежности “ранних Homo” к одному или нескольким видам ведется уже полвека, и никому пока не удалось победить. Еще одна реконструкция старой находки вряд ли способна поставить окончательную точку в этой грандиозной битве мозгов.

В-четвертых, если H. habilis – тупик, H. rudolfensis – тупик, то кто же тогда предок? (На этом месте должны появиться креационисты и радостно закричать: “АГА!!!”) Авторы статьи считают, что H. erectus, но относят к этому виду дманисцев, так что выходит, что эректусы совершенно синхронны и хабилисам, и рудольфенсисам. Точка зрения до крайности спорная.

Кажется, путаницу и противоречия можно успешно разрешить, если больше внимания уделять хронологии и не смешивать группы, отстоящие друг от друга на сотни тысяч лет. Тогда будет видно, что H. rudolfensis – более древний и массивный вид, включающий в себя в том числе дманисцев, H. habilis – более молодой и грацильный, а H. ergaster и тем более H. erectus – это уже совсем другая история. Такая схема не избавляет от необходимости выискивать тупики эволюции, но в ней наблюдаемая изменчивость приобретает эволюционный смысл, а количество непонятных ветвей резко сокращается.

Так что интрига сохраняется, битва за первого человека в самом разгаре, впереди еще много интересного! Как говаривала Алиса: чем дальше, тем любопытственнее и любопытственнее…

Особый интерес представляет кисть OH 7. По ряду признаков она может быть определена как специализированная – в частности, своеобразную форму и очень маленькие размеры имеет ладьевидная кость. Существенно, что сустав между костью-трапецией и первой пястной костью был седловидный – “трудовой”, хотя и сильнее уплощенный, чем у современного человека. Примитивное строение имеет IV запястно-пястный сустав. Основание II пястной кости по некоторым параметрам ближе к горилльему варианту, чем человеческому, а сама кость довольно грацильна. Соотношение широтных размеров пястных костей OH 7 больше напоминает обезьяний вариант и очень редко встречается у современного человека. На фалангах продольные борозды головок и борозды для сгибателей пальца на телах очень глубокие, а валики по бокам фаланг бугристые, так что тела фаланг расширены в средней части; все эти признаки скорее как у человекообразных обезьян, нежели человека. Вместе с тем головки концевых фаланг расширены, что является одним из важнейших признаков трудовой кисти. Особенно велика концевая фаланга I пальца кисти, хотя она может относиться к стопе, другому индивиду или даже другому виду. Совокупность признаков кисти свидетельствует, что 1,7–1,8 млн лет назад кисть еще не обрела всех человеческих свойств; вместе с тем это самая человеческая кисть из древнейших, намного более человеческая, чем была у австралопитеков.

Такая же мозаика примитивных и прогрессивных черт обнаружена на стопе OH 8, найденной тут же; не исключено, что ей обладал тот же индивид. С одной стороны, стопа принадлежала, очевидно, полностью прямоходящему существу и имела хорошо выраженные продольный и поперечный своды, с другой – своеобразна, а по ряду черт равно отличается от понгид и современного человека (Kidd et al., 1996). В частности, очень оригинальны таранная, пяточная, ладьевидная и кубовидная кости, большой палец, вероятно, был сильнее отведен, чем обычно у современного человека, но при этом первая плюсневая крайне массивна, да и другие длинные и мощные и, вероятно, чуть более подвижные, чем у человека. Таким образом, стопа хабилисов еще могла сохранять адаптацию к жизни на деревьях, но в силу ли эволюционной инерции или действительно использования по этому назначению – неясно. Справедливости ради надо сказать, что ярлычок с большого пальца стопы, если он и был, не сохранился, так что видовая принадлежность OH 8 вообще-то точно неизвестна. Некоторые антропологи считают, что это стопа бойсовского парантропа. Вопрос может быть окончательно решен только обнаружением более-менее целого скелета парантропа или хабилиса.

В слоях с датировками 1,7–1,8 млн лет назад или чуть больше вместе с останками Paranthropus boisei были найдены мелкие фрагменты черепа с большой и малой берцовыми костями OH 6, а также большая и малая берцовая кости OH 35. Судя по всем указанным посткраниальным костям, рост олдувайских эогоминин был невелик, порядка 1,6 м.

Не только размеры, но и пропорции можно установить по остаткам скелета взрослого индивида OH 62, известным также как Дик Дик Хилл или Ребенок Люси и имеющим датировку порядка 1,8 млн лет назад. Скелет состоит из 302 фрагментов, но в данном случае, к сожалению, “много” не значит “хорошо”. Все же можно понять, что по большей части признаков OH 62 соответствует другим мелким Homo habilis Олдувая и Кооби-Фора. Впрочем, и тут не обошлось без альтернативных мнений: отдельные исследователи склонны считать, что OH 62 больше похож на Australopithecus afarensis, чем на Homo habilis (Berillon et Marchal, 2002). В отличие от OH 24, этот гоминид не имел “передних лицевых валиков”, так что нет оснований предполагать его родство с южноафриканскими австралопитеками. Гораздо интереснее все же его посткраниальные особенности. Размеры костей небольшие, так что рост достигал всего 1–1,25 м. Существенно, что руки относительно ног были очень длинными, даже длиннее, чем у Australopithecus afarensis (Richmond et al., 2002). OH 62 и KNM-ER 3735 представляют два самых изученных скелета “ранних Homo”, и в обоих случаях пропорции конечностей выглядят весьма архаичными; судя по ним, эволюция от четвероногих приматов к людям не была совсем прямой, имела место специализация пропорций в первой половине “загадочного миллиона”.

В скором будущем мы узнаем о строении хабилисов намного больше, так как в Кооби-Фора найден скелет KNM-ER 64062 с датировкой 1,82–1,86 млн лет назад (Jungers et al., 2015). От него сохранились кости рук и ног. В предварительной публикации анонсирована смесь примитивных и прогрессивных черт в их строении, кажется с преобладанием именно прогрессивных.

Из несколько более поздних слоев Олдувая – 1,7 млн лет назад – происходит фрагментарный череп подростка OH 16, или Джорджа. Таксономически он определялся как Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo sp. nov. или ранний Homo erectus, а первоначально даже как Zinjanthropus boisei. В принципе, OH 16 может считаться образцовым хабилисом; он мало отличается от OH 24. Размеры этого черепа оказываются самыми усредненными из известных для гоминид “загадочного миллиона”, в частности, объем мозга составляет 638 см³, типичны для хабилисов и детали строения височной кости. Надбровные дуги выступают несколько сильнее, чем у большинства хабилисов и рудольфенсисов, но слабее, чем у эргастеров и тем более эректусов. Примитивными чертами являются близкое схождение височных линий и очень большие размеры зубов, такие же, как у австралопитеков; особенно велики клыки.

Примерно то же можно сказать о находке OH 13 (Синди, или Синдерелла): как и OH 16, она определялась всеми возможными способами – Homo habilis, Homo sp. nov., Homo ergaster, Homo erectus. Ее возраст колеблется от 1,65 до 1,78 млн лет назад (Spoor et al., 2007). В действительности фрагменты свода черепа с наибольшей вероятностью принадлежат взрослой особи, а верхняя и нижняя челюсти – подростку. Размеры черепа, челюстей и зубов вполне соответствуют типичным для Homo habilis. Впрочем, сообразно поздней датировке, OH 13 обладает и прогрессивными чертами, например скругленностью альвеолярной дуги спереди и расхождением ее ветвей назад. Вместе с черепом и челюстями были найдены фрагменты плечевой и лучевой костей, свидетельствующие о малых размерах тела OH 13.

С большой натяжкой можно назвать скелетом фрагменты костей KNM-ER 164 с датировкой около 1,6 млн лет назад, впрочем столь незначительные, что даже видовая их принадлежность находится под большим сомнением. Это могут быть останки как Paranthropus boisei, так и Homo habilis, и Homo erectus.

Одни из позднейших находок в Кооби-Фора представляют очередной показательный пример смешанности признаков гоминид “загадочного миллиона” – правая верхняя челюсть KNM-ER 42703 с датировкой 1,44 млн лет назад и черепная коробка KNM-ER 42700 возрастом 1,55 млн лет назад. Первая была описана как Homo habilis, вторая – Homo erectus (Spoor et al., 2007). Из этого был сделан вывод, что два указанных вида сосуществовали в Восточной Африке на протяжении как минимум полумиллиона лет. Однако, как справедливо заметили другие антропологи, слишком большое количество признаков отличает KNM-ER 42700 от “типичных” Homo erectus, так что его с бóльшим основанием можно было бы определить как все того же Homo habilis или, более осторожно, Homo sp. (например: Baab, 2008). В частности, слишком маленькие общие размеры, малая толщина костей свода, округлость затылка, минимальное развитие надбровного рельефа никак не вписываются в стереотип архантропов, зато почти идеально соответствуют хабилисам. Размеры KNM-ER 42700, действительно, оказываются минимальными для архантропов, но одновременно максимальными для хабилисов. Объем его мозга был 691 см³, что больше индивидуального максимума хабилисов, но меньше, чем у всех классических архантропов, кроме дманисцев, кои, собственно, и не являются классическими. В некоторой степени двоякое истолкование положения этого черепа в филогении гоминид объясняется промежуточностью его строения, в некоторой – молодым возрастом и, с большой вероятностью, женским полом. Таким образом, время около 1,44–1,55 млн лет назад можно считать последним рубежом сохранения черт Homo habilis в Восточной Африке.

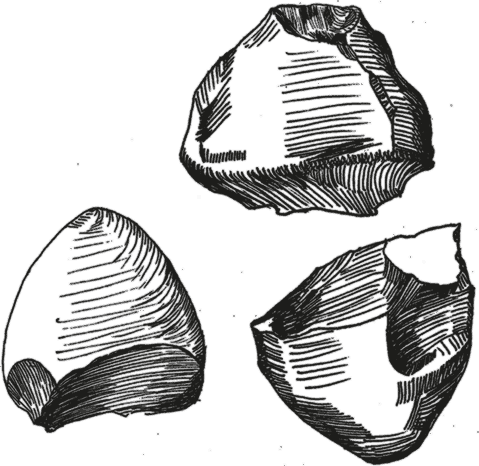

Рис. 14. Галечные орудия.

Кстати, о высоком…

За рассуждениями о зубах и барабанных пластинках не стоит забывать и о духовном. Хабилисы не зря называются “умелыми”: их время – это расцвет галечной, или олдувайской, культуры. Галечные орудия были, очевидно, универсальными, но тем не менее среди них есть несколько типов: чоппер – большое орудие из гальки с оббивкой с одной стороны, чоппинг – большое орудие из гальки с оббивкой с двух сторон. Кроме орудий, выделяются: нуклеус – не орудие, но заготовка, из которой изготавливалось орудие, отщеп – кусок камня, отколовшийся от нуклеуса при изготовлении орудия, чаще выбрасывался за ненадобностью, но иногда мог использоваться без дальнейшей обработки.

У первых орудий есть четыре принципиальных отличия от более совершенных: во-первых, из одного камня изготавливалось одно орудие, во-вторых, орудие изготавливалось исключительно деструктивно – путем отсекания лишнего от заготовки (все по О. Родену!), но без комбинации отдельных элементов, в-третьих, обработка края имела целью его заострение (в более совершенных индустриях иногда, напротив, некоторое притупление), в-четвертых, орудие использовалось, видимо, только как прямое продолжение руки, метательных орудий достоверно неизвестно, хотя наверняка и австралопитеки, и “ранние Homo” умели бросать разные предметы (часто находимые сфероиды интерпретируют как метательные камни).

Древнейшие примеры использования кости известны из южноафриканских пещер Сварткранс и Дримолен-Кейв с датировками около 1,2–1,8 млн лет назад; они выглядят как костяные обломки, использовавшиеся для расковыривания термитников, что было доказано экспериментально по характерной изношенности их концов. Иногда орудия изготавливались из обломков крупных костей по той же технологии, что и каменные орудия. Несмотря на простоту галечных орудий, их выделка требует определенных навыков и интеллектуальных способностей, точности взгляда и верности руки. Не стоит недооценивать древних творцов; примитивность примитивностью, а сложность сложностью. Читатель может найти в ближайшем овраге кремневый желвак и попробовать сделать хотя бы самый простецкий галечный чоппер. Лучше не надо – шуму будет много, а пользы, скорее всего, никакой; да и пальцы отшибить можно, колоть-то придется камень. Делать такие орудия надо уметь и надо учиться. Трудно сказать, перенимали ли детишки искусство чоппероделания простым наблюдением, или родители целенаправленно обучали своих чад. Думается, группы, где уроки камнеобработки были поставлены более целенаправленно, получали преимущества и в целом выигрывали. Разгильдяи же и лодыри оказывались на обочине прогресса и были обречены на прозябание и в конце концов вымирание.

Чопперы достаточно эффективны как ножи для разрезания. Для проверки этого положения проводился опыт: в Африке археологи наделали чопперов, взяли лишнего, никому не нужного слона (уже “готового”, ни одно животное не пострадало!) и экспериментально разделали его тушу за пару часов. Если уж совершенно неподготовленные люди, никогда в жизни не свежевавшие слонов чопперами, смогли управиться за столь малое время, то что уж говорить об умудренных богатым опытом хабилисах!

Между 2 и 1,5 млн лет назад появляются новые, более совершенные инструменты – ручные рубила. Это большие заостренные на конце орудия с более-менее ровной обработкой двух сходящихся краев; ручные рубила бывают в виде бифаса – обработанные с двух сторон – или унифаса – обработанные с одной стороны. Древнейшие рубила известны из кенийского местонахождения Кокиселеи 4 с датировкой 1,76 млн лет назад (Lepre et al., 2011), едва моложе – из эфиопского Консо (Beyene et al., 2013). Ручные рубила, найденные в танзанийском местонахождении Пенинж, были сделаны заметно позже – 1,4–1,7 млн лет назад, зато про них известно, что они использовались для обработки дерева (Dominguez-Rodrigo et al., 2001).

По наличию типов орудий и их форме выделяют два периода галечной культуры: олдован A – ранний, 2–1,7 млн лет назад, в котором нет бифасов, и олдован B – поздний, 1,6–1,7 млн лет назад, в котором бифасы есть.

Кстати, в поисках древнейших индустрий археологи описали довольно много “первых культур”. Например, в Европе выделялась “культура эолитов”, а в Южной Африке – “культура галек Кафу”, но сейчас они не признаются за реальные.

Древнейшие стоянки расположены всегда в открытой местности недалеко от воды. По костям животных можно определить, в какой сезон люди жили в том или ином месте. Поэтому мы знаем, что “ранние Homo” совершали сезонные миграции (например: Peters et Blumenschine, 1995). Особенно интересны стоянки в Олдувае. В локальном местонахождении FLK North 6 найден почти полный скелет слона Река, погруженный в глину. Люди не могли вытащить слона из болота (ох, нелегкая это работа!), а потому съели ровно половину, торчавшую на поверхности. Непосредственно рядом с ним найдено 123 артефакта. Аналогичная картина рисуется в местонахождении FLK North II: расчлененный скелет Deinotherium, тоже застрявший в глине, и 39 орудий и манупортов около него. Слона Река съели и обитатели Барогали в Джибути, есть и другие подобные находки.

Другое важное местонахождение Олдувая – DK1. Тут был обнаружено скопление базальтовых обломков в виде круга диаметром 3,7–4,3 м (Leakey, 1989). Интерпретация его может быть разной. Кое-кто предполагал, что это просто скопление лавы вокруг дерева, но когда такие же сооружения находят в голоценовых слоях, никто особо не сомневается, что это остатки примитивного жилища в виде шалаша из веток, основания стен которого были придавлены камнями. Но датировка олдувайского жилища – более 1,75 млн лет назад!

Научно-техническая революция: прорыв в будущее по-ашельскиМногие люди при словосочетании “научно-техническая революция” представляют себе космические ракеты, компьютеры, дымящие трубы заводов, паровоз с велосипедом, на худой конец. Однако ж не всегда НТР была синонимом пара и электричества, стекла и бетона. 1,75 млн лет назад наши предки совершили глобальный интеллектуальный прорыв, выйдя за тесные рамки галечной индустрии и на сотни тысяч лет обеспечив своим потомкам благоденствие в уютном совершенстве ашельской культуры.