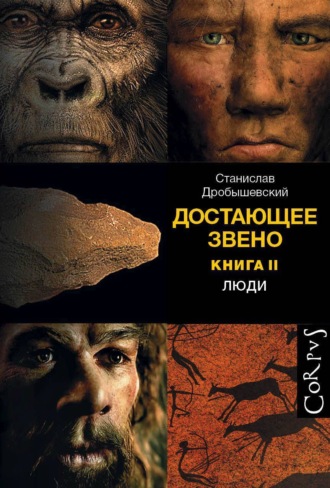

Достающее звено. Книга 2. Люди

Полная версия

Достающее звено. Книга 2. Люди

Жанр: научно-популярная литературабиологияантропологиязоологияэволюцияпроисхождение человечестваэволюция человечествадарвинизмиздательство Corpusзнания и навыкиэволюция и антропология

Язык: Русский

Год издания: 2017

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу