Полная версия

Женщины Гоголя и его искушения

Когда Гоголь вернулся в Петербург, вынужден был узнать, что уволен из Патриотического института за долгое отсутствие в стенах сего славного заведения. Так окончилась педагогическая карьера Гоголя. Сам-то он, однако, увольняться не собирался, надеясь, что вынужденные прогулы ему снова простят. Более того, Николай Васильевич, было дело, собирался ещё выше продвинуться по стезе преподавания, надеясь ни много ни мало стать университетским профессором.

Чуть выше у нас вскользь было упомянуто о том, что Гоголь хлопотал об университетской кафедре, а здесь, пожалуй, надо сказать об этом чуть подробнее, ведь данный эпизод как-никак считается знаковым в гоголевской биографии.

* * *Итак, после неплохого начала педагогической деятельности карьера Гоголя-учителя развивалась в общем и целом неплохо (в марте 1834 г. «в награду отличных трудов» Гоголь пожалован от Её императорского величества бриллиантовым перстнем). И вот Гоголю захотелось изменить свою жизнь, выйти на другую ступень социальной иерархии. А в Киеве в тот момент готовился к открытию университет. Николай Васильевич начал настойчиво хлопотать о месте профессора по всеобщей истории. Именно этот предмет и эта кафедра представлялись ему желанными.

Но Гоголь не преуспел в своём мероприятии, несмотря на то что задействовал связи и протекцию влиятельных знакомых. Ничего не помогло. Более опытный конкурент обошёл нашего молодого историка-литератора. Чуть позже Гоголю предложили кафедру русской истории в этом же университете (однако определить его статус соглашались не как профессора, а лишь в качестве адъюнкта). Николай Васильевич стал в позу обиженного и служить в создаваемом заведении отказался вовсе. Молодому Гоголю казалось, что его гений, его знания и его уже довольно известное имя дают ему право на почётный статус.

Несмотря на произошедшее недоразумение, окончившееся едва ли не конфликтом, университетскую кафедру Николаю Васильевичу занять всё же удалось – в столице, в самом Петербурге где, по протекции Жуковского Гоголь начал читать лекции, причём именно по всеобщей истории, хотя и согласившись теперь на адъюнкта.

Однако пребывание Гоголя на университетской кафедре стало одной из маленьких драм, да к тому же немного комичным и бестолковым эпизодом биографии нашего классика, вызвавшим нелицеприятные отклики современников, а затем и исследователей. Большинство мемуаристов считало, что Гоголь потерпел неудачу, даже сокрушительное поражение, что сан профессора был не по нём. «Он был рождён для того, чтоб быть наставником своих современников; но только не с кафедры» (И.С. Тургенев). В потоке суровых суждений тонут голоса сочувствовавших.

Существует целый ряд биографических исследований, в которых описываются курьёзные истории о том, как неумело Гоголь читал лекции, как нелепо принимал экзамены у студентов. Местами эти рассказы вызывают улыбку, местами в рассказах этих явственно проглядывают преувеличения и намеренное желание рассказчиков придать эпизоду нарочитую анекдотичность.

Немалая часть авторов, когда доводилось им оставить шутливо-ёрнический тон, утверждала, что для преподавания в Петербургском университете Гоголю не хватило знаний и усердия к овладению предметом. И хотя не исключено, что в этом есть доля правды, однако же стереотип, сложившийся о каком-то почти невежественном отношении Гоголя к исторической дисциплине, о нежелании его глубоко вникнуть в предмет, всё-таки не верен. Причины неудач Гоголя на кафедре куда сложнее, чем обычная некомпетентность, ведь историей, причём не только историей запорожского казачества и России в целом, а всемирной историей Гоголь интересовался с усердием учёного-профессионала.

Вот вам один лишь пример. В мае 1835 г. у Гоголя возник замысел пьесы «Альфред». К сожалению, это произведение не было завершено. До нас дошёл лишь фрагмент (опубликованный П.А. Кулишом в «Сочинениях и письмах Н.В. Гоголя» (СПб., 1857. Т. 2) под заглавием «Альфред. Начало трагедии из английской истории».

Главный её герой – король Уэссекса Альфред Великий, правивший в Англии в 871–900 гг. Ему удалось приостановить натиск датских викингов на Восточную Англию и норвежских – на Северо-Западную. Он прославился как мудрый правитель, покровитель наук и искусств и законодатель.

Альфред Великий. Старинная гравюра

Теперь внимание! В качестве источников для пьесы Гоголь использовал «Историю завоевания Англии норманнами» (1825 г. выпуска) французского историка О. Тьерри, русский перевод «Истории Англии» французского историка XVII в. Рапена де Туараса, французский перевод книги английского историка Г. Галлама «Европа в средние века», а также переводы скандинавских саг.

В книге «Гоголь» Б.В. Соколов так характеризует содержание данной пьесы: «В своём сочинении Гоголь рассматривает соотношение цивилизации и варварства, противостояние христиан-англосаксов и язычников-викингов. Он учитывал характеристику первых семи лет царствования Альфреда: «Наполненный идеями о неограниченной власти, которые так часто встречаются у римских писателей, он жадно хотел политических реформ и составлял планы, вероятно лучшие, древних англосаксонских обычаев, но которым недоставало согласия народа, не желавшего и не понимавшего их». Альфред у Гоголя обращается к англосаксонской знати: «Я надеюсь, что вы окажете с своей стороны мне всякую помощь разогнать варварство и невежество, в котором тяготеет англосаксонская нация». Вместе с тем он, следуя христианским заветам, готов решить дело миром даже со злейшими врагами – викингами, отпуская разбитого предводителя норвежцев Губбо, вырвав у него клятву более не ступать со своими воинами на англо-саксонскую землю. А в Губбо есть что-то от главного героя «Тараса Бульбы», который вполне мог бы повторить вслед за предводителем норвежцев: «Пойдем, товарищи. Нам не стыдно глядеть друг на друга. Мы бились храбро. Не сегодня – завтра, не здесь – в другом месте нанесут наши ладьи гибель неприятелям, носящим золотое убранство…» Хоть Тарас Бульба и православный, но в первую очередь он представляет степное украинское казацкое «варварство», восставшее против польской католической «цивилизации», и это роднит его с поклонником Одена (Одина) Губбо, сражающимся против «носящих золотое убранство» [133].

Итак, для работы над неоконченной пьесой Николай Васильевич, как мы видим, перелопатил несколько разнообразных источников, в том числе иностранных, иноязычных. Можно ли говорить о том, что он был недостаточно добросовестным историком?

Нет, дело состояло совсем не в том, что Гоголь был некомпетентен и не хотел приобретать эту компетентность, просто преподавание чем дальше, тем больше становилось для Гоголя «совместительством». Оно отнимало время от главного, от самого главного – литературной деятельности, как связанной с историей прошлых эпох, так и с той исторической реальностью, что вершилась на глазах Гоголя.

Однако занять-то кафедру в Петербурге Гоголь всё-таки занял и даже начал читать лекции (впрочем, довольно нерегулярно), но убедить студентов и коллег в собственном профессионализме (вернее, профпригодности) не сумел. Как мы уже говорили выше, Гоголь был неплохим учителем для девиц-патриоток (а если бы не пропускал занятия, мог и вовсе являться отличным преподавателем истории в Патриотическим институте), но взять планку Петербургского университета ему не удалось. Однако главным объяснением неудачи будет вышеупомянутое обстоятельство: взявшись за чтение лекций, Николай Васильевич всё же не хотел и не имел возможности посвятить всего себя этой стезе. В данный период гоголевской жизни, когда литературная карьера молодого гения шла в гору, по резко нарастающей траектории, ему и думать нечего было о «совместительстве». Вот потому дело с преподаванием и не сладилось, а Гоголь оказался в щекотливом положении.

Но Гоголь, по меткому определению Кулиша, всё ещё оставался немного ветреным юношей и потому крылышки складывать отнюдь не собирался. Движение птицы-Гоголя продолжилось дальше. Да, завалился на бок в очередном авантюрном полёте, да свалился на грешную землю, но разбиться не разбился, а оказался лишь чуть взъерошенным. В письме одному из друзей, Погодину, Гоголь написал следующее: «Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный козак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с неё. Но в эти полтора года – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за своё дело взялся, – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня… Мир вам, мои небесные гостьи, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает, вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения; когда вы исторгнетесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика… и проч. и проч… Я тебе одному говорю это; другому не скажу я: меня назовут хвастуном, и больше ничего. Мимо, мимо все это! [134]

Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну («Ревизор») наконец решаюсь давать на театр, приношу переписывать экземпляр для того, чтобы послать к тебе в Москву, вместе с просьбою предуведомить кого следует по этой части. Скажи Загоскину, что я буду писать к нему об этом, и убедительно просить о всяком с его стороны вспомоществовании, а милому Щепкину, что ему десять ролей в одной комедии; какую хочет, пусть такую берет; даже может разом все играть. Мне очень жаль, что я не приготовил ничего к бенефису его. Так я был озабочен это время, что едва только успел третьего дня окончить пиесу. Той комедии, которую я читал у вас в Москве («Женихи»), давать не намерен на театр» [135].

Гоголь «на свободе»! С этого времени и навсегда он должен будет полностью посвятить себя литературной работе.

1835 г. во многих аспектах является поворотным годом для Гоголя, ведь помимо вышеописанных обстоятельств этот год ознаменован возникновением и прорастанием двух важных зёрен, каждому из которых суждено вырасти в необычайное древо. Конечно же, речь идёт о «Ревизоре» и «Мёртвых душах», ведь замысел, а точнее сказать, идея написания этих произведений (главных, стержневых произведений русской драматургии и литературы) пришёл к Гоголю именно в этот момент и начало работы над этими произведениями происходило практически параллельно.

В литературоведении существовали и продолжают существовать споры относительно того, насколько сильным было влияние Пушкина на формирование в гоголевской голове двух этих сюжетов, и о том, насколько «готовыми» Пушкин их Гоголю «передал». Сам Гоголь настаивал на максимальной степени вовлечённости Пушкина в этот процесс, уверял, что Пушкин является истинным родителем этих сюжетов и их литературной основы. Гоголь искренно любил Пушкина, ценил его редкостный, яркий талант и, не обладая тем эгоизмом, который может быть свойствен человеку мелочному, пожалуй, преувеличивал влияние Пушкина на появление этих сюжетов, вернее, выдавал какие-то общие контуры идей, высказанных Пушкиным, за полноценное авторство сюжетов и литературной фабулы, созданной на самом-то деле им самим. К тому же Гоголь подразумевал некую преемственность своего творчества с пушкинским, для него было важно подчеркнуть тот факт, что он, Гоголь, является непосредственным продолжателем дела Пушкина.

Но если всерьёз анализировать характеристики двух этих гоголевских произведений, детально и вкрадчиво всматриваться в них, то никак нельзя уйти от того, чтобы заметить, что сюжеты эти, и идейность их, и их посыл, и их ключевые мотивы, стилистические особенности – словом, и всё главное, и всё второстепенное имеет ярко выраженную гоголевскую суть, это именно гоголевская литература, от первой до последней буквы, от первой до последней интонации, от первого до последнего нюанса. Пушкинская литература – другая, совсем другая, и сам Пушкин совсем иной, юмор его устроен по-другому, и идейность его иная. Преемственность, конечно, есть, во всяком случае духовная, но природа этих великих явлений (имеются в виду гоголевские сюжеты) значительно отличается от природы пушкинского творчества.

Если говорить о конкретной идее, послужившей отправной точкой для появления в гоголевской голове образа Хлестакова и образа Чичикова, то бесспорным является тот факт, что Пушкин во время встреч с Гоголем, конечно же, рассказывал о забавных случаях, анекдотичность которых близка тем сюжетам, что оформились в конце концов у Гоголя. Но дело в том, что не один Пушкин рассказывал о подобного рода пассажах и оказиях.

К нынешнему моменту накоплено уже немало материала в гоголеведении, который свидетельствует как минимум о нескольких источниках возникновения сюжета «Мёртвых душ», да и «Ревизора» тоже, и потому можно было бы констатировать, что Пушкин всё же не является «кровным родителем» этих прекрасных «детей», максимум – «крёстным отцом». Однако, памятуя о том, что споры вокруг вопроса «дарения» Пушкиным сюжетов, превращённых Гоголем в шедевры мировой литературы, являются до сих пор довольно жаркими, оставим их всё же в покое, дабы не удаляться от главной нашей темы. Важным для нас в данный хронологический период гоголевской биографии является один этот факт – начало, практически параллельное начало работы над двумя удивительнейшими произведениями, каждое из которых повлияет не только на последующую судьбу русской литературы, на русскую историю, но и на жизнь Гоголя, на гоголевскую судьбу.

Сходства, однако, между двумя вышеупомянутыми произведениями заканчиваются весьма скоро. Пьеса была написана Гоголем «на кураже», создана за короткий срок и почти сразу же представлена публике, поэма же потребует долгих лет и трудных усилий. Гоголь отдал ей все свои силы.

Но до поры не станем заглядывать за иной перевал, пока – кураж!

Да, гоголевский гений куражился, он источал яркий, искромётный юмор и совсем иной пафос, чем на старте литературного творчества. Теперь это тончайший и сложный феномен, куда более замысловатый, чем обычный смех, обычная лирика или обычное страдание. Гоголь всё ещё молод, отчаянно, животрепещуще молод, это молодость русской культуры, с её малороссийскими корнями, с её резкими контрастами смысловых переходов, с её взрывной весной, которой надо уложиться в короткие недели, чтобы всё успеть, с её трудным счастьем, которое надо вынести, имея долю мужества.

И вот гоголевское перо торопится, творческая волна идёт по восходящей, она поднимает Гоголя, как воздушные потоки, струящиеся над океаном, поднимают птиц, расправляющих своих крылышки, и Гоголь берётся за дело, как никогда, упорно и энергично, как никогда, отчаянно. За весьма короткий срок он дописывает, доводя до настоящего совершенства своего «Ревизора», нашего «Ревизора».

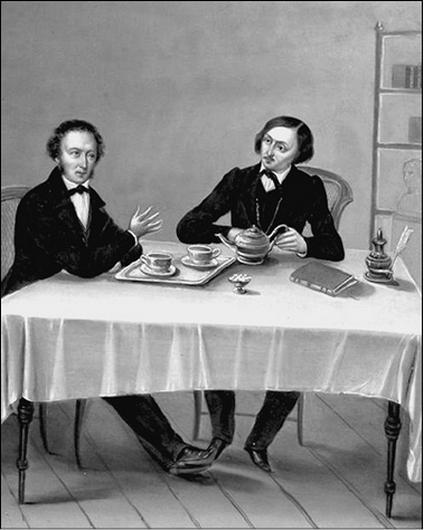

Пушкин и Гоголь. Художник Н.М. Алексеев

Наступающий 1836 г. Гоголь встречает в прекрасном расположении духа. В письме к матери, датированным 18 декабря, он сообщает, что ожидает от предстоящего года много добра.

Текст новой пьесы перед первым представлением на театре Гоголь читал сначала в близком кружке, а затем и многим, заинтересовавшимся по слухам и так или иначе получившим возможность слышать её из уст самого автора.

* * *Когда «Ревизор» был создан, представлен друзьям и некоторым другим людям, то есть проверен и отчасти «обкатан», дорога лежала на театр, но теперь начиналось самое неприятное – необходимо было провести, а точнее сказать, «протащить» комедию через цензуру. Это предприятие не обещало быть лёгким. Дело в том, что официальный цензор, которому был представлен текст пьесы, не мог её одобрить, во всяком случае без колебаний (хотя исследователи к настоящему моменту выяснили, что и запрещена пьеса ещё не была, цензура колебалась). Что ж, теперь для Гоголя и для людей, которые верили в его произведение, оставался один верный выход – идти к государю.

Казуистику политического момента и логику принятия решений государя Николая I разбирать здесь не станем, хотя разговор о мотивах неожиданно возникшей благосклонности Николая Павловича к произведению Николая Васильевича не многим менее любопытен и важен, чем спор о происхождении сюжета гоголевской пьесы. Но всё же зафиксируем сам факт: государь дал «добро», и, что ещё более занятно и потрясающе, сам способствовал успеху «опасной» гоголевской сатиры.

В «Хронике Санкт-Петербургских театров» Вольфа мы находим следующий рассказ о первом представлении «Ревизора»:

«Гоголю, как и всем сатирическим писателям, нападающим на недостатки современного общества и особенно администрации, большого труда стоило добиться до представления своей пьесы. При чтении её цензура перепугалась. Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, князь Вяземский, граф Виельгорский решились ходатайствовать за Гоголя, и усилия их увенчались успехом. «Ревизор» был вытребован в Зимний дворец, и графу Виельгорскому поручено его прочитать. Граф, говорят, читал прекрасно; рассказы Бобчинского и Добчинского и сцена представления чиновников Хлестакову очень понравились, и затем, по окончании чтения, последовало Высочайшее разрешение играть комедию» [136].

«Первое представление состоялось на Александринском театре 22-го апреля 1836 г. Зала наполнилась блистательнейшею публикою, вся аристократия была налицо, зная, что государь обещал быть в театре. Роли распределили как нельзя лучше. Сосницкий играл Городничего, Дюр – Хлестакова. Успех был колоссальный. Публика хохотала до упаду и осталась очень довольною исполнителями. Государь, уезжая, сказал: «Тут всем досталось, а более всего мне». Несмотря на то, запрещения комедии не последовало, и она игралась беспрестанно. В следующих представлениях Максимов чередовался с Дюром в роли Хлестакова и был чуть ли не лучше его. Сцена вранья после обеда передавалась им великолепно» [137].

Гоголевская пьеса произвела настоящий фурор в тогдашнем обществе, с первого же дня, с первого же представления став событием общегосударственного масштаба. А.В. Никитенко записал в своем дневнике следующее:

«Комедия Гоголя «Ревизор» наделала много шуму. Её беспрестанно дают – почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила. Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизора». Впереди меня, в креслах, сидели граф Чернышев и граф Канкрин. Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал:

– Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу?

Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорблённым самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впечатление, производимое его комедией, много прибавляет к тем впечатлениям, которые накопляются в умах от существующего у нас порядка вещей» [138].

Успех «Ревизора», казалось бы, превзошёл все ожидания, но что-то удручало Гоголя. Так что же заставило его вдруг захандрить?

В письме, написанном по поводу первого представления «Ревизора», Гоголь так изображает своё состояние во время спектакля: «С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приёме публики я не заботился. Одного только судьи из всех, бывших в театре, я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упрёки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие». Из дальнейшего содержания гоголевского письма видно, что каждый неловкий приём актера бросал Гоголя в жар и озноб, каждая фальшивая нота резала по сердцу и отзывалась тяжелой, щемящей болью. Можно представить себе после этого, каково было нравственное состояние Гоголя, когда, например, в третьем явлении первого действия показались на сцене карикатурные Бобчинский и Добчинский в каком-то нелепом, шутовском наряде. Всего менее удовлетворило Гоголя исполнение четвертого действия, которое он тут же решил переделать, и немой сцены в конце комедии [139].

Владимир Шенрок, материалы исследования которого я использовал в числе источников данной главы, приводит, помимо прочего, слова очевидцев первого представления гоголевской пьесы. «Я помню, – говорила одна из зрительниц, – что когда ставили «Ревизора» на сцену, все участвующие артисты как-то потерялись; они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилях» [140].

Шенрок также указывает на меткое и прозорливое мнение И.И. Панаева, который в своих «Литературных воспоминаниях» сказал, что «Ревизор» Гоголя имел успех колоссальный, но в первые минуты этого успеха никто даже из самых жарких поклонников Гоголя не понимал вполне значения этого произведения и не предчувствовал, какой огромный переворот должен совершить автор этой комедии [141].

* * *В разговоре о том, как был воспринят «Ревизор», есть один очень любопытный, а пожалуй, и чрезвычайно важный момент. Наш уважаемый Шенрок говорит о нём так: «Его (Гоголя), истинного консерватора по убеждениям, принимавшего самое название либерала за нечто позорное, стали провозглашать либералом, и притом самым отъявленным, – его, в близком будущем завзятого религиозного мистика, упрекали чуть не в безбожии («Сегодня он скажет: такой-то советник не хорош, а завтра скажет, что и Бога нет»); наконец, о нём, ополчившемся в защиту поруганного права и законности, стали кричать, что будто бы он был, напротив, враг закона и отечества («Теперь, значит, уж ничего не осталось. Законов не нужно, служить не нужно. Вицмундир, вот, который на мне, – его, значит, нужно бросить: он уж теперь тряпка» [142].

Отметим, что этот момент очень важен! Наступит срок (после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями»), и непонимание обществом творческих задач Гоголя станет для него по-настоящему тяжким испытанием, помноженным на непонимание им своих ошибок (допущенных в ходе создания тех «Выбранных мест…»). Но до поры этот пунктик в самом-то деле не был столь серьёзным препятствием для диалога Гоголя с читателями и зрителями, ведь главный пафос «Ревизора», то есть крик о наличии серьёзнейших язв на теле российского общества и пороков в системе бюрократии, не мог не быть замечен и не мог не осуществить серьёзной работы. И, как скоро выяснилось, эта работа была колоссальной.

Некоторые биографы, в числе которых, к сожалению, Шенрок (а его мнение нельзя не принимать в расчёт), говоря о результирующей того процесса, которым было представление «Ревизора» публике обеих наших столиц, приходят к выводу, будто Гоголь в целом воспринял процесс этот как свою неудачу или даже фиаско и по этой причине спешил покинуть Россию.

Однако в реальности дело было не совсем так или совсем не так. Гоголь не только не был сломлен, напротив, в его распоряжении оказалось ещё более широкая сфера возможностей, и он сам, конечно же, понимал это. Гоголь и не думал завязывать с тем делом, на траекторию которого он вышел. В данный момент он собирался лишь усиливать своё направление, лишь углублять фарватер своего пути.

Но Шенрок, работая над биографией Гоголя, и шедшие за ним многочисленные исследователи всё же отстаивали утверждения, будто Гоголь воспринял реакцию зрителей, а вернее русского общества в целом, как глубокое непонимание.

Справедливости ради нужно заметить, что Владимир Иванович и его последователи не с потолка брали свои доводы, они основывались на некоторых фактах. К примеру, цитировали письмо Гоголя Жуковскому. Николай Васильевич сообщает в нём следующее: «Мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать кого-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что её боятся, стало быть, её не следует тратить по-пустому». Я решился собрать всё дурное, какое только я знал, и за одним разом над всем посмеяться – вот всё происхождение «Ревизора»! Это было первое моё произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось; в комедии стали видеть желание осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представление «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединения и обдуманья строжайшего своего дела» [143].