Полная версия

Полынь скитаний

Возможно, придет время, и явится чудотворная икона в очередной раз – будем уповать на волю Царицы Небесной…

Возвращение на Родину стало невозможным

В 1921 году власти Синьцзяна договорились с Советами о вводе Красной армии для совместной ликвидации белых. Красные изрядно потрепали белую эмиграцию. Завербованные чекистами уйгуры убили Дутова и многих других лидеров белого движения. Но белые все еще оставались здесь силой.

В 1924 году Китай официально признал Советскую Россию, и китайцы потребовали у русского консула освободить консульство и православный храм при нем.

Прежний консул больше не нужен был Советам, как и военный доктор дворянин Дубровин. Официальная работа Дубровина при русской миссии, а позже консульстве подошла к концу, и теперь можно было возвращаться на Родину – в милую сердцу Россию, но возвращаться было нельзя: смертельная опасность подстерегала в родных краях всех лиц дворянского происхождения.

Семья русского доктора за эти годы переехала из маленького домика при консульстве в просторный дом с садом, где резвились на природе Верочка и Сережа. Сам Константин Петрович вылечил к этому времени огромное количество больных и многих спас от смерти. Он пользовался большим авторитетом среди жителей Синьцзяна и использовал свой авторитет для помощи беженцам из России.

В 1926 году семнадцатилетняя Верочка, умница и красавица, вышла замуж за полковника Полтавского, много старше ее возрастом, но мужественного подтянутого белого офицера. У них родилась дочка Калерия.

Елизавета Павловна смотрела на малышку и ясно видела: эта же ее дочка Верочка смешно перебирает неуклюжими ножками, а она сама – юная, сильная, стремительная, заразительно смеется и легко подхватывает дитя на руки. Елизавета Павловна недоумевала: так вот что такое жизнь?! Тебе двадцать – ты моргнул – и тебе уже под пятьдесят!

Увы, семейное счастье Веры Константиновны продолжалось недолго: Полтавский мастерски выдавал себя не за того, кем был на самом деле. Наблюдательная и смекалистая девушка быстро заметила, что ее муж тайно связан с чекистами. Как-то ночью она на цыпочках прокралась в его кабинет и в лежащих на столе документах нашла подтверждение своим страшным догадкам: он печатал для ОГПУ списки белых лидеров.

Это так потрясло Веру Константиновну, что она подала на развод и довольно долго его ждала. По китайским законам Калерию оставили с отцом, что стало страшным ударом для всех Дубровиных.

Время затягивало раны. В 1931 году в Урумчи приехал молодой русский офицер Григорий Михайлович Иванов. Григорий стал вхож в семью Дубровиных, глава которой постоянно помогал русским беженцам. Вера Константиновна влюбилась в голубоглазого белокурого Григория и вышла замуж второй раз. Ей исполнилось всего двадцать два года.

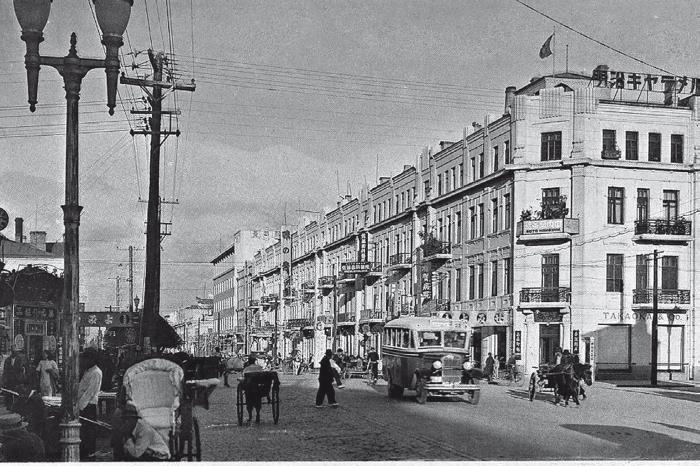

Руссейший облик Харбина

Григорий Михайлович провел свое детство и юность в Харбине. Его мама, Анна Евдокимовна, окончила фельдшерско-акушерские курсы и работала в харбинской больнице акушеркой, а папа, Михаил Потапович, служил на КВЖД.

Григорий часто рассказывал молодой жене о своем родном городе, и Верочка полюбила Харбин заочно. Она родилась в Синьцзяне, но росла на сказках Пушкина, романах Достоевского и всегда знала, что Родина ее семьи – Россия. А Григорий рассказывал о Харбине как об удивительном мире, хранящем былую Россию, какой была она до революции, какой знали ее родители Верочки. Действительно, уникальный Харбин сохранял островок прежней дореволюционной России с ее обычаями и традициями, православной верой и идеалом служения Отчизне.

Харбин – русский город в Китае

Архиепископ Венский и Австрийский Нафанаил (Львов), выпускник Харбинского реального училища, в юности – рабочий на КВЖД, позднее келейник знаменитого архиепископа Нестора (Анисимова), настоятель церкви и законоучитель в детском приюте при Доме милосердия в Харбине, сказал: «Милостью Божией Харбин на четверть века продолжил нормальную дореволюционную русскую жизнь».

Поэт Михаил Шмейссер[18] писал в те годы о Харбине:

Грустим по Северной Пальмире,Но грусть о ней не так сильна,Когда с изгнаньем горьким миритРуссейший облик Харбина.Верочка слушала рассказ мужа и поначалу недоумевала:

– Как же могли построить русский город в Китае?

И Григорий рассказывал о том, что знал с детства. Как подписали Россия и Китай в конце девятнадцатого века договор о строительстве Китайско-Восточной железной дороги, как постепенно стала КВЖД крупнейшим русским предприятием в Маньчжурии, и десятки тысяч русских приехали сюда на работу. Рассказывал, как на месте пересечения железной дорогой реки Сунхуацзян русские возвели мост и стали называть реку Сунгари. Маленькой китайской деревушке Хаобин у моста суждено было стать Харбином – городом русских железнодорожников. Согласно договору, Россия не могла вводить в Маньчжурию регулярные войска, и безопасность обеспечивала охранная стража КВЖД: пять конных сотен, две из которых были кубанские казаки.

В новый город потянулись русские купцы, предприниматели, крестьяне и прочие сословия. Первоначально состоящий из палаток и наспех сколоченных бараков, Харбин быстро рос. После крушения Белого движения здесь нашли прибежище белые офицеры и казаки со своими семьями, после начала коллективизации сюда бежали русские крестьяне. В 1924 году здесь жили сто тысяч русских. Управлял Харбином русский муниципалитет, который не зависел от китайских властей. В городе выходила белоэмигрантская пресса – других газет здесь не было.

Управляющий КВЖД, генерал-лейтенант Дмитрий Леонидович Хорват, любимец харбинцев, после революции один из лидеров Белого движения на Дальнем Востоке и соратник Колчака, стоял во главе управления огромной территорией полосы отчуждения железной дороги с 1903 по 1920 год. В годы его управления КВЖД Харбин процветал и часто в шутку назывался по имени генерала «счастливой благословенной Хорватией». В 1920 году Хорват с семьей уехал в Пекин и, благодаря своему огромному авторитету, сделал еще много доброго для гонимых соотечественников.

Верочка задумчиво спрашивала:

– А чем занимаются люди в Харбине, кроме обслуживания железной дороги?

Григорий с воодушевлением перечислял:

– Да у нас там видимо-невидимо всяких предприятий и цехов! Загибай пальчики: котельный цех, механический, кузнечно-литейный, вагонно-пассажирский, вагонно-товарный, электрическая станция, лесопильный завод, угольные шахты! Телеграф, автоматическая телефонная сеть, мощная типография, метеорологическая станция!

– Гришенька, я уже со счета сбилась!

– Магазины и пункты торговли мехом, шесть высших учебных заведений и около двадцати православных храмов. Вот что такое Харбин! А, чуть не забыл: у нас там есть два цирка: Боровского, с дрессированными лошадками, и циркового товарищества Дорес. Есть свой синематограф – самый первый, «Иллюзион» Финкельштейна, работает с 1906 года.

– Что это такое, Гришенька?

– Это такие движущиеся фотографии, живые фотографии. Ты сидишь, смотришь – и прямо на тебя едет поезд или идут люди… Я смотрел «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса. Просто поразительно… А еще у нас там свой симфонический оркестр, опера, оперетта, драматический театр! И балет, Верочка! Балет, которым руководят артисты Императорского московского балета, воспитанники Мариинского театра! Ты когда-нибудь была в цирке? Балет видела?

Вера Константиновна печально опускала голову: о таких чудесах она только слышала от родителей.

– Не печалься, солнышко мое! У нас с тобой все впереди! Мы с тобой поедем в Харбин, и я поведу тебя на балет, и в театр, и в синематограф мы тоже с тобой пойдем. И там нет никакой революции, никаких красных… А еще мы с тобой проедем по всем станциям нашей железной дороги, посмотрим каждую, пройдем по железнодорожным буфетам и попробуем все самое вкусное!

– Почему по буфетам? И что там дают?

– О, Верочка, буфеты КВЖД пользуются большой славой! В пассажирских поездах до последнего времени не было вагонов-ресторанов, и наши любители вкусно поесть отлично знали, где что продают! Мы с папой ездили на осмотр станций и ходили во все эти буфеты. Знали, что в буфете станции Дуйциньшань можно попробовать вкусные блинчатые пирожки, на станции Аньда – свежайшие молочные продукты, на Цицикар – сахарные арбузы, на Чжаланьтунь – удивительные борщи… На Яомынь папа покупал птичьи потроха, тут их покупали мешками, а также кур, гусей, уток… Южная линия снабжала фруктами, Восточная – ягодами и отличным пивом.

– Дорогой, не перекусить ли нам? Что-то аппетит разыгрался…

– Я не прочь… А какой вкусный хлеб пекли в наших харбинских пекарнях, Верочка! Помню, мама отправляла меня за круглым ситным хлебом и московским калачом, я шел и издалека начинал принюхиваться: чудесный запах разносился за несколько кварталов! Зайдешь – и глаза разбегаются: ржаной круглый с поджаренной корочкой, сайки французские с хрустящей корочкой, витушки сладкие, жулики, бублики, сушки, баранки…

– Все, Гришенька, хватит, я уже сильно есть захотела! Все это мы попробуем, когда приедем в твой город, а пока – давай есть лапшу.

И вот молодые ели китайскую лапшу и тофу и мечтали, как уедут они в русский город на китайской земле. По вечерам, перед сном, любимым Верочкиным развлечением стали рассказы мужа о Харбине.

Харбин. Центральная часть города

– На Рождество у нас в Железнодорожном собрании всегда устраивали маскарады, и все веселились от души, маски карнавальные мастерили… Само здание собрания просто завораживает своей красотой, словно попадаешь в сказку! Лепные потолки, залы нарядные – и море, море света… А какие там балы бывали!

– Гришенька, а еще?

– На санях катались… Вот приедем в Харбин и, если дело будет зимой, обязательно пойдем с тобой кататься по Сунгари на санях.

– По реке?! На лошадках?

– Нет, санями правят саночники-китайцы – они так, знаешь, отталкиваются ото льда длинным багром, острым на конце. Сани называются «толкай-толкай» и бывают деревянными, обитыми коврами, с металлическими полозьями и скамейкой. Садишься на скамейку, саночник укрывает тебя меховой полостью, а сам становится на запятки саней – и вперед! Мчишься по ледяной Сунгари – плавно, легко! И тебе так тепло в мехах! А вокруг, Верочка, вокруг – на солнце ослепительно сверкает белый снег, и свежий морозный ветер дует в лицо! Я помню это так, словно это было вчера…

И Григорий, задумавшись на мгновение, с молодым задором декламировал Верочке стихи[19]:

Синь льда, блеск солнца, свежесть снега,Кует морозный воздух сталь.От санок радостного бегаВ душе крутится чувств спираль…Вот почему в морозный воздух,Когда блестит во льду река,Лететь звездой, мечтать о звездахТак славно на «толкай-толкай»!Верочка слушала с удовольствием, потом спохватывалась, хмурила бровки:

– А лед толстый? Это безопасно?

– Ну, вообще, когда катишься на санях, бывает немножко страшно… Кажется, еще мгновение, и санки провалятся под лед. Это потому, что лед на Сунгари зимой очень чистый и прозрачный: под ним видно даже движение воды. А на самом-то деле он достаточно толстый, больше метра толщиной: морозы в Харбине ого-го: зимой до тридцати-сорока градусов.

– А летом в Сунгари купаются?

– Да, с превеликим удовольствием! Даже мажутся целебным сунгарийским илом – он лечит болезни. Но плавают осторожно: река коварная, со стремительным течением, множеством водоворотов и глубоких ям. В последние годы на берегу на высоких мачтах вывешивались деревянные круги – предупредительные шары: в непогоду – черные, при шторме – красные. Красные означают, что переправа категорически запрещена. Правда, летом вода в реке очень мутная: много лёссовых частиц. Желтая река. Если человек тонет, эти частицы мгновенно забивают трахею и легкие, тогда тонущего редко удается спасти.

– Гришенька, лёсс – это ведь желтая глина?

– Можно и так сказать… Лёсс – это известковый суглинок: смесь глины, песка и извести. По-китайски называется «хуанту» – желтая земля, желтозем. Он, с одной стороны, мягкий, его можно давить пальцами, с другой – вязкий и хорошо держится даже в двадцатиметровых обрывах. Еще он пористый, хорошо фильтрует воду и очень плодородный.

– Значит, он полезный?

– Да, Верочка. Лёсс смешивают с водой и лепят ограды полей, стены зданий, делают кирпичи и даже горшки, черепицу. Роют в лёссе подземные жилища.

– Поэтому желтый цвет любимый у китайцев?

– Может быть… Знаешь, я помню, как весной ветер всегда нес желтый горячий песок из пустыни Гоби, который покрывал все вокруг золотистым покрывалом, так что мама каждый день вытирала желтоватую пыль с мебели и рояля.

– Гришенька, а как прошло твое детство?

– Хм… Мое детство было таким русским, что я даже не задумывался о том, что мы живем не в России, а в Китае. Вокруг были русские. Правда, по улицам ходили китайские ремесленники – но даже они кричали по-русски: «Сапоги починяй», «Паяй», «Стары вещи покупай».

Маленьким я ходил в детский маяк Соколовых, что на Полицейской улице, маяками назывались у нас детсады. Мой был замечательным: в 1913 году нашей заведующей Екатерине Николаевне Соколовой на Хабаровской юбилейной выставке присудили золотую медаль. Потом я учился в Харбинском коммерческом училище. Часто летом ездил к бабке и деду по матери в Баргу.

– В Баргу? А что это?

– Это, Верочка, настоящее чудо! Когда мне тяжело на сердце – я закрываю глаза и отправляюсь в Баргу…

Барга

Григорий рассказывал, и перед глазами у Верочки как живая вставала бескрайняя Барга, что лежит в северо-западной части Маньчжурии. Огромный горный хребет Хинган, покрытый дремучими лесами, отделяет эти места от остальной части края.

Барга – бескрайняя степь. Только она не такая ровная, как русская степь, китайская отличается множеством пологих сопок, покрытых цветочным ковром, и горок разной высоты и формы, а также падей, перевалов и речных долин, соленых и пресных озер. Среди них Большое Священное озеро Далайнор, огромное, очень древнее, полное самой разнообразной рыбы.

По берегам рек и озер растут заросли тальника, сладкая дикая малина, нежная жимолость, сочная красная смородина. Ранней весной в степи расцветают оранжевые лилии-саранки, синие колокольчики, разноцветные тюльпаны и огромные кусты диких пурпурных и белых пионов, серебрятся шары перекати-поля.

Течет здесь главная река этих мест – Хайлар, которая впадает в великую Аргунь, разделяющую с семнадцатого века две страны: по правому берегу Аргуни – Китай, по левому – Россия. Три притока Аргуни дали название своему бассейну, одному из районов огромной Барги, кличут который Трехречье. Забайкальские казаки, селившиеся в здешних приграничных местах, говорили об этих землях: «Посади оглоблю – телега вырастет».

Маленький Гриша ехал с родителями по железной дороге до небольшого разъезда, потом по проселочной дороге до казачьей станицы, а там – по лесной дорожке на заимку к деду и бабке. Добравшись до заимки, горожане чувствовали себя в сказочной стране. Дед много лет работал на лесных концессиях, потом держал пасеку, охотился. У него жили пять умнейших собак лаек, или, как их называли в те годы, остроушек, – отличных охранников и азартных охотников и на мелкую дичь, и на крупного зверя.

С этими собаками можно было чувствовать себя в относительной безопасности даже на отдаленной заимке: они отпугивали дикое зверье и охраняли дом. Самым умным был белый, с кремовым оттенком, вожак Буран, – он понимал деда без слов, просчитывал ситуацию на несколько шагов вперед, предугадывал желания человека. В лесу дед часто посматривал на любимого пса, словно спрашивал совета, – Буран знал об этом и всеми своими собачьими силами помогал хозяину. Он разве только не разговаривал по-человечески, а так понимал все, необыкновенно умная собака, такие, может, раз в сто лет рождаются.

Как-то Буран даже спас Гришу от щитомордника – бурой с темно-коричневыми пятнами здоровенной змеи, оттащив беспечного ребенка за одежду от опасного места. Для взрослых щитомордник умеренно опасен – обычно от его крайне болезненного укуса оправляются через неделю. Но для ребенка этот укус может стать смертельным, и верный пес бдительно присматривал за непоседливым внуком любимого хозяина.

У деда были собаки, а у бабушки – Рыжий: старый, но еще сильный кот с бесстрашным характером. Он был уже взрослым, когда на заимке появился неуклюжий белый щенок, и Рыжий не обижал Бурана, оказывал ему покровительство. Они стали друзьями, и теперь Рыжий, благодаря любви вожака, пользовался неограниченной свободой среди всей стаи. Он мог спокойно разгуливать среди собак, мог прилечь, грея косточки, прямо под белое брюхо старого друга – все это сходило ему с рук, точнее, с лап.

Вокруг заимки все тоже было чудесным: вековые лиственницы и высоченные березы, что росли на склонах Хингана. В таинственных дебрях пряталось множество зверей и птиц. Дед, высокий, худой, с густыми седыми бровями, нависающими над проницательными голубыми глазами, слыл отличным охотником и рыболовом.

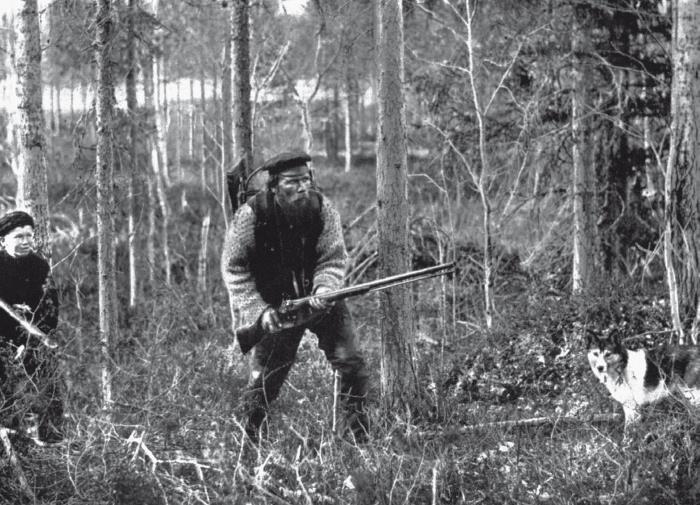

Охотники в тайге

Гриша любил гулять с дедом по тайге, особенно в конце лета, когда лес становился тихим и солнечным, когда слабо качались легкие паутинки на подлеске, а среди темной хвои сосен и кедров мелькали яркие пятна деревьев, уже примерявших осенний наряд: желтый у берез и лиственниц, красный у осин.

Прозрачный, удивительно сладкий воздух дышал пряным ароматом увядающих трав и прелой листвы, а вокруг царила звенящая тишина дикой тайги, когда громом гремит выстрел далекого охотника и за много километров слышен гудок паровоза на железной дороге. А какая вкусная вода в лесном ручье, как тихо звенит над ухом комар и гулко падает в воду камушек, сбитый ногой! Тайга – первая любовь и долгая, таинственная память всех, кому судил Господь побывать в твоих дебрях в детстве и юности!

Об этой замечательной тайге лучше всех писала жившая здесь в те годы Виктория Янковская[20]:

Весенними влажными днямиОдна я блуждаю с винтовкой.Пересекаю часамиОвраги, долины, сопки.По-разному смотрят на счастье.По-разному ищут дороги.А мне – побродить по чаще,В росе промочить ноги.И сердцем дрожать, как собака,На выводок глядя фазаний,А ночью следить из мрака,Как угли пылают в кане[21].Такие простые явленья,А жизни без них мне не нужно.И здесь, в горах, в отдаленье,Мне кажется мир – дружным.Дикие обитатели этих мест почти не знали охотников и доверчиво следили за двумя фигурами: высокой, с ружьем и вещевым мешком за плечами, и маленькой, с котелком в руках. Рябчики посвистывали беспечно на ветках, смотрели с любопытством, тетерки спокойно клевали бруснику на прогалине, почти не обращая внимания на деда и внука. Пара косуль прошла бесстрашно мимо, пошевеливая большими ушами. Дед сделал Грише знак рукой: «Тихо!» И мальчик затаив дыхание любовался бархатными глазами мирных животных.

Дождливым вечером трещали дрова в печи, маленький, слабый огонек теплой человеческой избы одиноко мерцал среди холодных и темных таежных просторов, бабушка замешивала тесто на пироги, дед рассказывал мальчишке о диком мире Барги, и маленький Гриша внимательно слушал его.

Вот прячется от мошкары под пологом листьев и веток, в самой гуще зелени, кабан – любитель желудей и кедровых орешков, ценный промысловый зверь. Особенно высоко ценят его мясо китайцы. По долинам далеко разносится поросячий визг и хрюканье кабанов, привлекая других любителей кабаньего мясца – маньчжурских тигров.

Необыкновенно крупные, они не прочь полакомиться диким кабанчиком, но в голодные времена не брезгуют охотиться даже за птицами, ловят рыбу во время нереста. Среди маньчжурских тигров, в отличие от индийских, практически не встречаются людоеды, и китайцы верят, что при встрече нужно просто пятиться назад, приговаривая: «Я тебя не трону, а ты меня не трогай». Они зовут тигра «Ван» – господин, почитая его как хозяина гор и лесов. Правда, для человека бывает опасна тигрица с котятами. Врагов у взрослых тигров в Барге вообще нет: никто не осмелится напасть на Вана – охотника-профессионала.

Охота на медведя

В тайге водятся также хищные пестрые лесные кошки, любимое место обитания которых – скалы и каменистые россыпи. А вот кровожадные рыси – великие мастерицы выслеживать косуль. Вот харза[22], ловкая, быстрая охотница за кабаргой[23], косулей и даже детенышем оленя. Если харзы много, соболя в тайге не будет, сожрет, как пить дать сожрет.

– Дедушка, как же она так – детеныша оленя ест? Нехорошо это!

– Она, детка, не разбирает: хорошо, нехорошо… Зверь и есть зверь… Недавно видел: журавли по болоту гуляют – ах, красавцы! И с ними журавленок – единственный птенец. Бегает уже быстро, быстрее человека, но еще не летает. Так харза окаянная убила маленького! Так мне жаль было его и родителей – как же они плакали… Птицы глупые, а горевали как люди… Сердце рвалось… «Курлы, курлы!» Журавль по-монгольски курлык зовется…

– Деда, а ты не выстрелил в эту злую харзу?

– Не успел, она журавленка мгновенно сцапала, а потом уже смысла не было стрелять… К тому же от нее самой – толку чуть, мех-то у нее худой. Непромысловая она, харза эта. Зато вот енотовидная собака – зверь промысловый, для охоты очень подходящий. Пышная, длинноволосая…

– Деда, а собачки помогают в охоте?

– Хм… Еще как помогают! На кабанчика и даже на медведя не боятся напасть! Собаки, они, конечно, разные бывают… Раньше двух лет нельзя брать щенка на зверя – стало быть, надо ждать, пока окрепнет, пока силу свою почует. Остроушки почти все идут на медведя, но далеко не сразу и не поодиночке.

– А твои собачки?

– Мои – все идут! Кусают зверя за задние лапы, а сами при этом уворачиваются – чудо какие увертливые! Лося преследуют молча, обгоняют спереди и отвлекают, не дают сойти с места… Остроушки, стало быть, – собаки хорошие…

– А Буран?

– Буран? Хм… Да он вроде и не совсем пес. Он – друг мой. Он меня от медведя-шатуна спас. Жизнь за меня отдаст – ни секунды не промедлит!

– Буран хороший, я его люблю! А на волков остроушки идут?

– Не, редко идут. У них самих много крови волчьей, потому, стало быть, к этому зверю они враждебности часто не чувствуют. Буран – пойдет, он – друг. Но там, где водятся тигры, не бывает волков: тигрица их, как кошка мышей, всех выловит.

– А тигра собаки боятся?

– Да, тигра боятся… Остроушки могут спасти хозяина от медведя: нападают на него со всех сторон, и он перестает обращать внимание на охотника – весь переключается на собак. А схватить медведю их трудно: они по сравнению с ним ловкие очень. Тигр – другое дело. Если тигр на человека пойдет – никакая собака его не остановит. От медвежьих когтей собачки уворачиваются, а от тигриных, стало быть, ни одна собака не увернется. Опытные остроушки ближе чем на пятьдесят шагов к тигру не подойдут. Видел, у нас под избой лазы узкие?

– Видел, а для чего?

– Если вдруг тигр заявится – такого, слава Богу, не бывало пока, но на всякий случай остроушкам моим убежище… Тигр – он собак убивать очень любит…

– А почему?

– Кто его знает… Питает он, стало быть, какую-то необъяснимую склонность к домашним собачкам: может часами сопровождать охотника с псом. Лакомство это для него, что ли. Кто знает? Я вот размышлял над этим раньше: собаки, они кошек не любят, гоняют. А тигр – как большая кошка. Может, он мстит собачкам за меньших братьев? А может, досадно ему, что собака человеку служит? Только Ван всегда выбирает момент, когда пес отойдет от хозяина, – и мгновенно убивает.

– А если пес не отходит?

– Хм… Ну, тогда тигр может идти за собакой и охотником даже до жилья – и тогда не только собачка обречена, но и для хозяина опасность смертельная. Видишь, тигр, если он возбужденный, то уж не обращает внимания на человека, бросается на пса прямо на глазах у хозяина. А если заберет собаку – оставляет, стало быть, человека в покое.

– Деда, а ты тоже тигра боишься?

– Как не опасаться – опасаюсь, знамо дело. Он зверь особенный… Вот смотри. Дикий кабан идет – за километр слышно. Олень шуршит – слышно. Даже змея – и та травой шелестит, когда ползет. А тигр подкрадется – ничего не услышишь: ни шороха листьев, ни хруста ветвей, ни шелеста травы – ни-че-го! Как привидение появляется ни-от-ку-да! Может стоять за твоей спиной – и ты узнаешь, что он там, только, стало быть, когда его усы пощекочут тебе затылок. Можешь ты себе такое представить?!

Гриша надолго замолкал, втягивал голову в плечи, смотрел то на огонь в печи, то на темные проемы окон, озирался боязливо по сторонам, засматривался на тени, пляшущие в углах. Тайга за избушкой казалась бесконечной, дремучей, страшной, легкий сквозняк от входной двери дышал холодной сыростью.