Полная версия

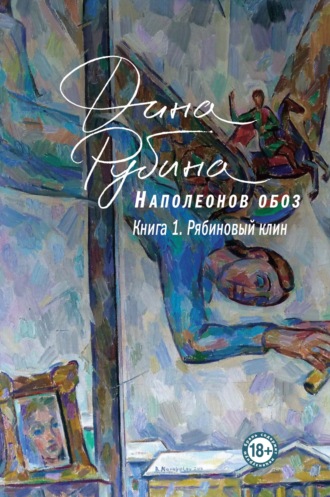

Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин

– И никаких реставраций, ради бога! Знатоки и так купят, а наследникам не огорчительно. Они ведь, бывает, притащат бюро или бювар, не заглянув даже в ящики. А между тем там случаются интере-е-есные находки… Вон, потяните-ка средний ящик того туалетного столика. Нет, не красного дерева, а того, что рядом – это, к слову, корень ореха, довольно редкая древесина. Если над ним поработать… эх! Ни-ни, ни в коем случае не соблазняю! Загляните в ящик – там три пора-зительных листика, я их в файл запаял, пока вовсе не выцвели. Тысяча восемьсот семьдесят третий год. Чернила-то старые, добротные, из коры дуба (раньше только чёрными и писали), но время и их не щадит. Всё руки не доходят отвезти в Москву приятелю-архивисту.

Листики впрямь были старые, зажелтелые, и чернила повыцвели до голубизны. Текст самый, что ни на есть, антикварный: с ятями и прочим, соответствующим времени грамматическим обиходом.

– Почерк твёрдый, мужской… – сказала Надежда. – И какой-то… нерусский, что ли, хотя и кириллицей писано. Как будто человек полжизни до того писал готическим шрифтом.

– Почитайте, почитайте пару фраз, – улыбаясь, предложил Боря-Канделябр. – Вы же филолог, редактор… книжки издаёте. Вам должно быть интересно. Я так всё прочитал. Целый вечер на это убил, но получил огромное удовольствие.

Надежда сняла очки, сощурилась, приблизила файл к глазам. Отсвечивало в этой жёлтой подвальной мути. Хорошо бы лампу включить или хотя бы вынуть бумаги из пластика, да Борис Иваныч наверняка воспротивится.

– «…и по сей день волосы дыбом встают на моей старой седой голове, когда вспоминаю ужасы тех далёких дней. Я скакал, стараясь миновать кошмарные картины, что вставали на моём пути, ибо важность данного мне высочайшей волей поручения не позволяла остановиться и в полной мере ощутить трагизм нашего положения. Несчастные раненые в обозах! Их сбрасывали по пути из телег. От Смоленска до Ельни я их видел на обочинах – стенавших, умолявших о милосердии… Их страдания я смог вполне оценить несколько дней спустя, когда и сам раненый, потерявший коня, плакал от радости, откопав три полусгнивших картофелины под снегом…» – С ума сойти, – сказала Надежда, опуская файл. – Это что за эпоха? Война с Наполеоном? И кто пишет?

– А в этом и самый смак! Читайте, читайте, там пикантнейшие подробности. Этот беглец, или посланец, или чёрт его знает, кто ещё он таков, пишет, что ослабевшие французские солдаты ели собак и своих павших коней, и – буквально на другой странице – про то, как, совсем оголодав, они вырезали куски мяса из тел умерших соратников, поджаривали их на костре на шомполах и жадно рвали зубами, как те же собаки…

– Господи, спаси и помилуй!

– Причём обратите внимание: о французах пишет как о своих, но ведь по-русски пишет – вот где загадка!

– Да… – Надежда задумчиво перебрала листы. – Действительно… Так кто же он? Шпион? Беглец? Или то и другое вместе…

– Хотите? – улыбнулся Боря доброжелательно. – Отдам недорого, тысяч за пять.

– А как же – архивист, научный интерес…

– Ой, бросьте! Если б я жил научными интересами, то давно б уже три диссертации накатал и донашивал старые штаны эпохи перестройки.

Тут Надежда мысленно ухмыльнулась: пыльные штаны Бори-Канделябра могли дать фору самой последней рвани в лавочке вторсырья.

Он всплеснул руками, тряхнул залихватски куд-рями:

– Отдам за три, так и быть! Двумя платежами и когда захотите.

Ну, как устоять! Взяла, конечно. Поторговавшись, разумеется. Не за пять и не за три, а за две тысячи. А зачем?! Бога ради: на что ей сдались эти ветхие листы непонятных воспоминаний человека неясного происхождения, да такие неуютные воспоминания! И не подделка ли? С Бори станется! А главное, за каким лешим Надежде, которая и так по судьбе вынуждена копаться в чужих текстах, понадобилось ещё и это старьё! Вот и лежит теперь тот файл с так и не прочитанными листами в нижнем ящике её письменного стола. Всё руки не дойдут достать, разобрать… А где они, те две тыщи кровных рубликов? Улетели!

Время от времени оскудевая кошельком, Надежда запрещает себе визиты к Боре-Канделябру и, стесняясь своей слабости, даже и за овощами на рынок в Боровск не едет, дабы не совратиться. А то оно как: поедешь за редиской-огурцом, а вернёшься с туалетным столиком девятнадцатого века, с зеркалом такой немыслимой ясности, что вечерами в него страшно заглядывать: вдруг высунется оттуда какая-нибудь боярыня Морозова. (Хотя вряд ли: не до зеркал той было, ох не до зеркал – в земляной-то яме Боровского острога!)

Зная и уважая ненасытную страсть Надежды, Боря-Канделябр, во-первых, и цены снижал весьма прилично, во-вторых, вещи отдавал ей в кредит и на чистую веру, что в наших краях, согласитесь, небезопасно и даже дико.

Вот на днях она опять наведалась к Боре. Не удержалась, как всегда.

Борисываныча застала посреди пыльного его царства верхом на немецком военном мотоцикле (боком сидел, как аристократка – на вороной кобыле). Ужасно Надежде обрадовался:

– Привет вам, рюмочка Хрыстова!

– Боря… – отвечала она, а неуёмные загребущие глаза уже рыскали вокруг в поисках новостей. – Я так неловко себя чувствую. Я ведь вам в рублях должна, а с ними вон чего происходит.

Боря бодро гуднул своим мотоциклом и изрёк:

– Надежда, забейте! На деньги плевать, на доллары плевать слюной зелёной! Надо радоваться сегодняшнему дню и кайфовать от жизни!

Надежда поразилась столь необычным речам в устах Борисываныча и, воспользовавшись его настроением, тотчас набрала в долг кой-чего ещё: рыбное блюдо именное-кузнецовское и фигурку бегущей куда-то босоножки, девочки-сироты (Дулёвский фарфоровый завод), которая напомнила ей детство, каникулы, речки-пруды, которые она легко переплывала (пловчиха была отменная!), и мальчишку, кричащего издалека: «Дыл-да! Дыл-да-а-а!»

Глава 7

Белые лошади…

Хотя никакой сиротой Надежда не была, а, напротив, родилась в большой сводной, как хор с оркестром, семье последним, шестым, ребёнком (единственным общим у мамки с папкой). Большущая горластая родня, всегда тесно, всегда драчливо и весело, а на каникулы, летние и зимние, каждый год мать отправляла её к той самой бабе Мане, «Якальне», что дружила с рюмочкой Христовой, изо всех внуков упрямо отмечала одну лишь Надежду и, не стесняясь мамки и остальных ребят, так и говорила: «Присылай мне Надюшку, она рыжая, лёгонькая, и щекоталка такая, – от неё сердце улыбается».

Лет с пяти Надюшка приезжала к бабе Мане одна. Обожала весь этот путь, этот праздничный ход начала каникул: неохватный и тяжеленный, набитый подарками и книгами рюкзак, и огромную копчёную рыбину (сосед-рыбак сам коптил) – главный подарок деду. Рыбина в рюкзак не влезала, её надо было держать под мышкой, из-за чего вся курточка пропитывалась сладковато-пряным рыбьим духом и по приезде немедленно отправлялась в стирку.

Начинался путь всегда одинаково: они с мамкой приезжали к поезду заранее, «с накидом», ибо подыскивание доброй души для пригляда в пути – это вам не пустяк. Стояли в стороне, внимательно вглядываясь в лица входящих в вагон пассажирок, ибо одобрить кандидатуру должны были обе. Выбиралась самая душевная (а душевность определялась по глазам, а затем и по голосу), и мамка приступала к разговору: что да как, да куда едете, а вот и дочка моя тоже… Наконец, вызнав всю подноготную добровольной сопроводительницы, мать устраивала Надю на полке, и сидела там, обхватив дочь обеими стальными руками, до последнего звонка, до медленного потягивания-подёргивания состава, до крика проводницы: «Выйдешь ты, или я милицию зову!!!» Наконец, под сочувственный говорок соседки: «Да не волнуйтесь вы так, у самой дети, что я, не понимаю!» – впивалась последними крепкими поцелуями в щёки, лоб, губы дочери, выскакивала из поезда и бежала вслед по перрону до конца платформы – вся в слезах, будто в эвакуацию ребёнка отправляла.

Впечатлённая эдаким неподдельным отчаянием, соседка-покровительница обычно с первых же минут пути начинала кормить девочку и заботиться о ней… И дорога пролетала, как песня, – уютно, с тук-перестуком колёс, колыханием вагонов, коровьим рёвом паровоза в ночи; с пестрящей лентой лесов за окном, гитарным гудением струн-проводов, россыпью домишек и краснокирпичных водокачек, с белёными или серо-каменными зданиями вокзалов… А главное, с ветром в приспущенное окно, ветром знакомым, травным, упоительным – бабыМаниным, обещавшим очередное щикарное лето!

На станции её встречал дядя Коля, мамин брат, лейтенант – он «стоял» в тамошнем военном городке, к которому ещё ехали минут тридцать на автобусе, а чтобы попасть внутрь городка, надо было предъявлять пропуска на КПП.

Однажды – Наде было лет восемь – они с дядей Колей разминулись, и девочка, с огромным рюкзачищем за плечами, с вкусно-пахучей рыбьей доской под мышкой потопала лесом, где километра через три её и нагнал запыхавшийся дядя Коля:

– Ты что, Надюшка?! Сдурела?! Почему не дождалась?! Разве можно – одной, такой малой, по лесу… А кто бы напал?

– А я вот рыбиной отбилась бы. Смотри, дядь Коль, она как меч рыцаря Ланселота…

(Лет с пяти читала запоем.)

Так вот, из гарнизона дорога к бабушке была легче лёгкого: миновать военную часть (танковые боксы, танкодром…), а далее – мостом через речку Титовку… и вот она, Блонь – так называлась бабушкина деревня.

Было это километрах в шестидесяти от Минска.

Баба Маня работала на льнозаводе трепаль-щицей.

Заводом это можно было назвать с натяжкой: просто большое здание из красного кирпича. Внутри – огромный цех, и длинной дорогой составлены металлические столы, за которыми друг против друга сидят женщины, человек двадцать. В углу ещё, Надежда помнила, стоял какой-то громоздкий механизм – куделеприготовительная машина? мялка? трепалка-трясилка? Всё одно – неважно, ибо механизм годами не работал, а лён женщины трепали вручную, как бабки их и матери. Трепало – доска такая деревянная, вроде ножа или косаря, с частыми металлическими зубьями. Сидят бабы и резко отбивают повесмо; стук стоит, как в лесу, когда рубят деревья, – это чтобы чище выбить кострику, застрявшую в волокне. А после поднимают пучок повесма и просто бьют им с размаху о ребро стола – вытрясают частицы…

Трепальный цех в Надином воображении всегда связывался с какой-то огромной банной залой. Там в воздухе висела густая жемчужная взвесь медленно оседающих очёсов кудели, – как снег почти, но плотная на вдых. И фигуры женщин, как в сильный снегопад, угадывались по силуэтам.

В поисках бабы Мани («кого тоби? Якальны?») Надя перемещалась по залу перебежками, зажимая руками нос и рот, стараясь глубоко не вдыхать, а то потом кашляешь всю ночь. А бабушка – хоть бы что, так только хусточкой – уголком платка – прикроется, и работает весь день.

– Бабуля, как вы здесь дышите?

– Та ничого…

Если год оказывался грибной, а он почти всегда и был таким, – чуть не каждый день ходили по грибы на Попову горку.

Поповой ту назвали в честь батюшки одного. Здесь в войну расстреляли семьдесят пять евреев. Батюшка пришёл в управу просить за них, так его повязали и первым в этот ров столкнули. Потому и место: Попова горка.

А грибы там были здоровущие, и как на подбор все – белые, крепкие, с замшевой, на ощупь – совсем детской кожицей…

Стирать ходили на реку. Там на берегу, осев наполовину в воду, как полузатопленная баржа, лежал плоский серый камень – искрючий такой под солнцем! – на нём отбивало бельё не одно поколение деревенских баб. Надюшка подносила и расстилала, баба Маня, взяв за ручку плоскую деревянную доску – рубель, со всего размаху колотила и колотила, вся в радужных брызгах воды, солнца и блескучих кварцевых искр. Сильная была бабушка Маня, жилистая и насмешливая.

– Ты устала, бабуля? Дай помогу!

– Та ничого…

Вот и вечная картина то ли из снов, то ли из памяти: небо синее-синее, аж васильковое, по нему редкие ленивые барашки пасутся, а баба Маня бьёт и бьёт бельё рубелем, и ни капельки не устаёт, только руки меняет.

Стирали хозяйственным серым мылом – кстати, отлично отстирывались им пятна, – потом полоскали в реке, отжимали… А уж после расстилали по отлогому травянистому берегу – сушить. Это тоже была Надюшкина работа. И как же празднично, как весело смотрелись на зелёной траве льняные скатерти, простыни, домотканые пёстрые половики!

Ну а сохлое ровненько складывали, прибивали в стопку и несли домой. Гладили только одежду; постельное и скатерти катали ребраком: наматывали на валик и поверху прокатывали. (Две широкие бабушкины ладони лежат на ребристой плоской доске с ручкой и катают, катают, сильно и плавно катают по простыне ребрак.)

Тогда уже городские хозяйки стирали в первых стиральных машинах – с резиновыми валиками-отжимами, и дети предлагали бабушке такую купить. Она яростно сопротивлялась! Будто её собирались лишить чего-то главного в её жизни. Памяти самой, что ли.

Густая дурманная смесь запахов сена и лекарственных трав – чабреца, мяты, липы – заполонила чердак деревенской хаты. Уже высушенные травы пучками висели по стенам, другие сушились, разложенные на дерюжках на полу. Поднимешься на чердак, и голова кружится от терпкого душистого воздуха, – вот где было натуральное ароматическое СПА, или как там сейчас это называется.

Туда же, на чердак, отправлялись разные ненужные в ежедневном обиходе вещи. Например, прялка; бабушка доставала её время от времени, обычно зимой, когда пряла пряжу из во́лны, неотбеленной овечьей шерсти. Там же впонавалку лежали книги, «бо у хате места не було́»: полное собрание сочинений В. И. Ленина (бабушка этими бесконечными томами печь растапливала) и почему-то Носова, а также три книги знаменитого Херлуфа Бидструпа, неизвестно каким книгоношей занесённые в деревню Блонь. Всё это мирно соседствовало со старыми молитвенниками, «Записками из Мёртвого дома» Достоевского и затёртыми лубочными изданиями Сытина: «Бова Королевич», «Тарас Черномор», «Битва русских с кабардинцами»… Сиротливым кулём без картонной обложки валялась серёдка из «Робинзона Крузо» – как раз то место, где он находит Пятницу. Будто кто-то выдрал из книги самую суть, пронзительное сердце повествования, и – забросил на чердак.

Но, конечно, самым милым, самым родным в хате была печь! Горячее нутро дома, корень и кормление семьи, средоточие уюта и сытного тепла. Словом, альфа и омега деревенской жизни, кормилица-поилица и лечебница в едином образе. Все самые ласковые, самые вкусные воспоминания о деревенской жизни у Надежды были связаны с бабы-Маниной печью.

В ней хранились три огромных чугунных утюга с откидными крышками – для закладки горячих углей в нутро.

А вот что хранилось НА печи – то отдельный подробный рассказ.

Самые изысканные деликатесы в своей жизни Надежда ела не в ресторане Центрального дома литераторов, не в какой-нибудь из модных едален Москвы или Питера, не говоря уже о Лондоне-Франкфурте-Лейпциге, куда заносила её служебная судьба на международные книжные толковища, – а в доме бабушки в белорусской деревне Блонь, ибо есть такая еда, готовить которую нужно исключительно в благословенной русской печи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.