Полная версия

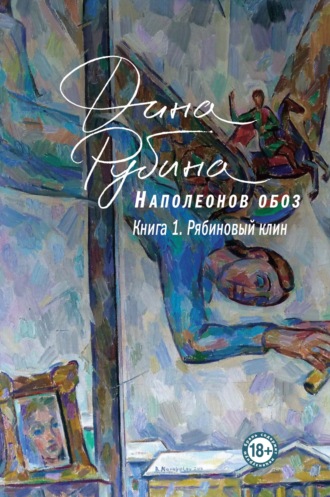

Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин

Словом, вокруг собачьей темы тут сплошные интриги, в том числе коммерческие.

Вот вам перестуканная мною с диктофона исповедь обиженного Изюма. Там бурный поток словесного поноса, – и жаль, что вы не можете увидеть визуального сопровождения, ибо всё, что говорит Изюм, сопровождается телодвижениями, как в индийском танце. Иногда я даже прикрикиваю на него, как на Лукича: «Сидеть!»

Не сомневаюсь, что вы извлечёте из этого страстного монолога парочку забавных эпизодов:

«У Витьки-то, у Неонового мальчика, перед Новым годом собаки сбежали… Брызнули по округе, передушили кое-каких курей. Те, что приличные люди, приходили к Витьке с доказательствами, с дохлыми курями, обёрнутыми в газету: «Плати, Витя, по четыреста рэ за убиенную душу». Ну, он сначала отдавал-отдавал… А когда денег ушло за пятнадцать тыщ, Витя позеленел и платить перестал: что-то, говорит, целая птицеферма задушенных тут набирается. Это вам что – архипеллаг-гулаг? Кстати, кой-какие собачки вернулись в родные пенаты, а какие-то – нет, и я их не осуждаю. Ты знала, что эти работорговцы щенков в бочках держат? Три дырки для воздуха просверлил, и – сиди, собачка, до конца времён, как тот чел в сказке Пушкина.

У Егорыча они пару дорогих индюшек загрызли. Егорыч орёт, главное, на меня. Я говорю: «Егорыч, ты так слюной брызжешь – у меня газетки нет прикрыться. А ведь я тебе на той неделе аккумулятор бесплатно менял. И вот она, твоя благодарность».

У Лобзая петух тоже без гребешка бегает-хромает. Лобзай говорит: «Мне жена всю плешь проела с Витькиными собаками». А я ему говорю: «Лобзай! Вот ты, вот жена твоя, вот плешь твоя, а где я? Где, вообще, логика?» (Всё это Изюм произносит проникновенным тоном, плеща ручками и прижимая их то к рубашке в области животика, то к макушке, сильно заросшей. Похож он сейчас на домового.) Они, понимаешь, думают, я – главный вдохновитель Витькиных поражений и побед. Вообще-то, кой-какая большая правда тут име-ется.

Например. Ты знаешь, как люди богатеют? Нет? Сейчас я тебе дам типичный случай бессовестного накопления капитала в первом поколении.

Прихожу я к Витьке с Ксюхой недели за две до Нового года. У меня, понимаешь, печень закаменела, а Ксюха – у неё же нестандартный, природный подход к жизни, – она такую печень лечит холосасом. Вытяжка такая из шиповника, в детстве нам мать его в аптеке покупала вместо нормальных конфет. Ну, думаю, пойду хлебану холосасику у экососедей своих… Короче, прихожу, – сидят они, в тоске и безделье, щенки колготятся и пищат в бочках, ни звонков, ни покупателей. Да и кто, скажем прямо, в праздники щенков покупает!

Я говорю: «Чего вы сидите? Витя, у тебя такой карт-бланш впереди! Смотри: Дылдино, Боровск, Межура, даже Обнинск! Съезди, договорись с ёлкой – ёлка в «Плазе» стоит!»

Он глазами хлопает, не понимая, о чём я. «Бери у них списки гостей, звони, спрашивай, у кого есть дети. Мальцам давно известно: никаких Дед-Морозов на оленьих упряжках не дождёшься! Смотри детские фильмы за последние десять лет: везде только хаски – голубые глазки. Бум на них пошёл ещё со времён Уолта Диснея». Хотя вредные собаки, Петровна, исподтишка могут нашкодить. Скажу тебе откровенно, хуже собак, чем эти хаски, я не встречал.

В общем, так ему и говорю: езжай, купи костюм Деда Мороза за полторы тыщи, хрень эту светящуюся купи, она двести рэ стоит, договаривайся, короче! Представляешь, мамаша выводит ребёнка на свежий водух, а тут – хоба! – Дед Мороз подкатывает и сверкает, и собачки сверкают! «Ой, вот Дед Мороз с Севера приехал тебя поздравить! А ты стишок выучил?»

У ребёнка шок! И он начинает декламировать… Дети же верят во всю эту новогоднюю парашу. Но оленей – где взять? В зоопарке не арендуешь. А собачь-дела – это красиво и доступно.

А Витька же, он такой: «Ну да-а. А денег сколько! Костюм – пятак, то – пятак, это…» «Какой пятак?» – говорю. Интернет открываю, показываю ему, что почём.

Подхватились, поехали… Мне, Петровна, только массы вдохновлять. С балкона к народу тянуться и песни петь: «Ласковый май». Я бы мог быть – знаешь кем? Неважно. До Нового года они охмурили больше двухсот детей, а дальше пошло работать сарафанное радио. В Москву ездили раз десять! Собак он грузил в микроавтобус, и уже брал с ребёнка не тыщу, а тыщ двадцать пять, если где-то в частном доме группа детишек собралась. Вот, значит, такая роскошная экспансия с моей подачи. И уже про них молва пошла, с телевидения уже приехали. Вот он уже четыреста детишек поздравил, кооперативов откатал приличное количество…

А я-то сижу, руки потираю: если с каждого он мне по сто рублей даст… ну, пускай по пятьдесят… да хоть просто пять тыщ дал бы с такого сверкающего банкета – это ж какой приварок! Я раз ему намекаю, другой: мол, Витя, есть на свете рыцарь бедный… А он такой: «Чего, денег надо? Я могу в долг дать».

Я говорю: «Ты давай, давай мне, Витя, в долг, и жди до ишачьей пасхи, пока отдам».

Да-а… Вот, полюбуйся: с моей подачи, с моего грандиозного коммерческого прови́дения, он поднял миллион детишек – по тыще с носа. Ну, не миллион, поменьше, какая разница! У них теперь огромный список клиентов, они и не скрывают: а зачем, если всё равно делиться не хотят. Вон Витька сегодня поехал бэушный снегоход покупать… Ну ничего, вечером у меня с ним Последняя Вечеря на эту тему. Я вдохновитель, значит, я в доле. Ты мне бабули гони, или хоть поляну в ресторане накрой… Хорошо, что я ему про тапки не рассказал…»

Эти его светящиеся тапки, его программное ноу-халяу, для меня – синоним всей его коммерческой деятельности.

«А дальше не только тапки! – вдохновенно продолжает Изюм. – Вот смотри: сколько раз, вылезая из машины, ты роняешь ключи? В снег, в сугроб… А кошельки, а портмоне с документами! А если прошить всю эту хрень светящимися нитками?! Не понимаю, почему это в голову никому не приходит!»

Но не хотелось бы, чтобы Изюм представал перед народом в образе совершенного бездельника. Нет! Он очень кипучий, очень деятельный и способный на многие свершения мужчина. И вот тут мы, Нина, подкатили наконец к козам. Побежу-покурю перед таким мероприятием…

* * *…Дело в том, что, помимо хасок на продажу, у Вити и Ксюхи есть коза. А знаете ли вы, Нина, как проверить – вонючее ли у козы молоко? Надо потереть ей лоб и понюхать. Если пахнет, то и молоко будет пахнуть. Так вот, Вити-Ксюхина неоновая коза молока даёт три литра в день и не воняет. Только молоко это никто не пьёт.

Но не в этом суть. Вот наконец та козья поэма, которую я для вас приберегала, по ходу дела завлекая в самые разные придорожные кусты. Не хочу пересказывать, портить натуральный монолог Изюма своей невольной редакторской правкой. Он и убедительней будет, и красочней:

«…Ну, я сторонился их после грабительских собачьих гастролей. А тут звонит Неоновый мальчик: «Слышь, Изя, зайди, да!» Я говорю: «Витя, чего это я должен заходить? Ты мне что, наследство оставляешь?..» Ну, хер с ними, – захожу. А он сидит такой никакой. Он же пять капель – и в говно. Я прям собственного папашу сразу вспомнил – тьфу! Тот двадцать пять рублей свернёт, синенькие, и в пистончик ширинки засунет, чтобы мать не нашла, не опустошила его. Она всё время по нему шарила, такая деловая, и он утром – без гроша и по пьяни ничего не помнит. Такой же, как Витёк: водки не пил, а вот – винцо, портвешок… И как выпьет бутылку, какой-то дурак становится. Гитару хватал, требовал, чтоб все сидели, романсы его слушали. Короче, беспокойный пьяница был. Знаешь, есть спокойные, а есть беспокойные… Этот, Витька, Неоновый мальчик, по ходу, такой же. И тогда Ксюха начинает его гонять: «тут всё моё, всё наследие-имущество моих поколений, а ты, короче, езжай в свой…» В какой-то Мухосранск она его посылает, где-то в Чувашии.

Ну вот, захожу я, а они: «Не хочешь ли, Изя, козьего молочка?» Знач, понимают, что обчистили меня до нитки? Дают аж двадцать литров. Я хотел отказаться: кто я им – кормящая мама? Потом кое-что вспомнил – из богатого опыта своей кошмарной жизни.

Я тебе рассказывал, как мы с Толяном-шурином, мужем Серенады, однажды к Махмуду Эсамбаеву ездили? Нет? Толян как раз купил свою первую тачку цвета валюты, в смысле – зеленовато-серую, и мы рассекали просторы ойкумены. С Эсамбаевым Толян был знаком через Иосифа Давидовича, ну мы и тормознулись у него дня на три. Да ты вообще знаешь, кто такой Эсамбаев? Танцор-кавказец, до глубокой старости ногами перебирал, как заводной. Всю дорогу ходил в папахе, представляешь? Возможно, потому, что был удручающе лысым: абсолютно голый кумпол, – напрочь!.. И гостил тогда у Эсамбаева один старый пень – то ли родственник, то ли сосед из родного аула; было ему лет за девяносто. А я же общительный. Смотрю: старый человек скучает. Ну, тары-бары, слово по-русски, слово лицом и жестами… И говорит он мне: «Давай сыр сварим?» Он, слышь, оказался потомственный сыродел. Видимо, почувствовал во мне своего. Какого своего? А вот такого: стихийного кулинара, природного гения. Ну и сварили мы с ним офигенный сыр: что-то между маскарпоне, моцареллой и рикоттой. Варится простейшим манером, по градуснику: тридцать два градуса и двадцать минут отстоя. Вот что у меня в голове осело, в пятой точке. И притаилось.

У него не было детей, у старика-то. А все подобные рецепты, они секретные, тыщу лет копятся и передаются из поколения в поколение в убийственной тайне. А тайна такая: у старого пня был при себе чёрный овечий желудок. Он его всюду с собой возил в чистом полотняном мешочке – чтоб не украли. Опустил это дело в молоко и… молоко превратилось в мацони! Тут старик принялся, как бешеный, вентилятором так… вращать-охлаждать продукт. И ножичком: раз-раз-раз, раз-раз-раз – на квадратики. Вот этот заветный процесс, по ходу, мой вдумчивый мозг освоил и сохранил.

А теперь запиши: никому ничего рассказывать нельзя. Только детям перед смертью.

Короче, взял я ихнее молоко, никому не нужное, и говорю себе: «Молчи, Изя! Пусть тайна умрёт за тобой…» Прихожу домой: чем заменить желудок? Желудок – это сычужный элемент, поняла? Ага, думаю, так ведь пептин – это перемолотый желудок! Белорусы делают ацединпептин в таблетках, пятьдесят штук – двести рублей. И хлористый кальций необходим для процесса. Я в Боровск – шасть, быстренько в аптеке закупился.

Всё сделал, как старый пень завещал: пятнадцать таблеток бухнул. И на чердак полез – было там, что делать. Заработался, закрутился… Как там, думаю, производство? Спускаюсь в кухню, смотрю – хоба! – у меня чистокровный мацони. Только я его не ножичком резал, а шампуром. Взял три дуршлага, поставил на холод. Из двадцати литров получилось четыре кэгэ творога. – Мягкий такой сыр. Попробовал я его… знаешь: -м-м-м-м-м-м!!! Обрат пил два дня и чувствую – мне хорошо. И Нюха пьёт, оздоравляется.

Ну, на радостях я отрезал здоровущий кусок и бегу, как Кролик на день рождения Ослика Му-Му, к Вите с Ксюхой, вот такой я неисправимый благодетель. Не благодетель? А кто? Благотворитель. Ну, один хрен. Вывалил им творожок – мол, угощайтесь, ё-моё… А они все в заботах и на меня – ноль внимания.

Наступает пятница… Вдруг Ксюха звонит, её величество: «Ой, а не зайдёшь ли ты, Изя? К тебе разговор… Тут Дон Шапиро приезжал (это ресторатор московский, их друган по собачьим бегам), съел кило сыра, взял с собой и сказал, что готов покупать такой сыр по две тыщи – кило. Но у тебя же козы нет, так что ты должен нам дать урок сыроделия».

Видала таких шустрых, Петровна? Простодушных таких душегубцев. Я говорю: «Я вам что – деревенская фанера-доски? Давайте так: я вам буду сыр варить, а вы у меня – траву косить».

И теперь я – враг номер один. Вчера зашёл, а они сидят хмурые-угрюмые, будто мы вместе сундук с золотом нашли, а я всё себе забрал, не поделился.

И я ему говорю: «Нельзя так, Витя! Разве ты не знаешь: ежели кто ударит тебя по правой щеке, угости того шарлоткой!»

А сам думаю: заведу козу. Раз я знаю такую тайну, надо взять пару козочек и доильный аппарат. Альпийская коза, например, даёт в день пять литров молока. Но стоит она двадцать тыщ. Есть ещё нубийские козы – у них уши как у спаниеля. Их молоко по ценности равно мясу шиншиллы. Его пить – всё равно что мумиё принимать. Но такая коза стоит девяносто пять тыщ. Их с документами продают, как собак. И не всем.

Короче, проштудировал я Интернет, облазил все козьи форумы, изучил все рецепты – никто так сыр не делает, как мой старый пень.

Козочки… это же очень деликатно, правда? Это – лирическая поэма, звёзды балета, «Жизель»… Козочки – это тебе не куры. Я ведь кур ненавижу, потому что… ненавижу! Четыре курицы засрали мне весь двор. Одна курица срёт с чашку! Мне куриное яйцо давно в глотку не лезет; Нюха тоже уже яйцами срёт. А куры все чёрные, грязные… несимпатичные! На той неделе избавлялся от кавалера их, петуха, потому что он – имбецил. В три часа ночи у меня под окном: «кукареку!» Нюха отзывается: «гав-гав-гав». Ночная сере-нада…

Это ж Веркин-соседкин петух. Я ей: «Бери назад». Она говорит: «Да я его сама боюсь». Тогда я надеваю перчатки, шлем мотоциклетный, беру мешок. Ловил его, ловил, чуть не оглох в этом шлеме. Когда поймал, так устал от этого родео, что врезал ему кулаком по башке! Верке его снёс, так он там воскрес, как Христос из гроба, и с другим петухом передрался, в телятнике погром устроил – это уже после моей экзекуции… В общем, Стивен Скинг отдыхает. И Эдгар По отдыхал бы тоже.

Но куры мои, знаешь, стали себя потише вести: они же видели, как я петуха ловил. И вот теперь Витёк с Ксюхой предлагают обменять кур на плов. Ну эт только чуваш мог придумать. Чуваш с женой-еврейкой…»

На сей раз я отправила Изюма восвояси в восемь вечера, так как наметила ехать в Москву: а ночью ехать такая отрада, Нина! Луна почти полная, огромная, янтарная, кружит вокруг машины низко-низко. Я время от времени даже останавливаюсь, фиксируя картины: вот луна меж дерев, и они смыкают над ней верхушки; вот она завалилась влево и пропала, но сразу возникла сзади и светит мне в зеркало заднего вида, как бешеный грузовик на трассе; а вот вернулась на своё небесное место – неинтересна я ей. Такую луну-прожектор я видела лишь однажды в юности; наяривала сквозь ветви старой мудрой ивы, совсем как в той забубённой песне: «одна возлюбленная пара всю ночь…» – и далее по тексту…

Короче, выставила Изюма пораньше. А то сидел бы, трендел мой соседушка ещё часа три. Поклялся в следующий мой барский визит запечатлеть бляжью сагу (в пору его спекуляции валютой при «Национале»).

Совсем собрался идти, но застрял на пороге веранды и мечтательно так говорит:

– А в Италии, в Неаполитании делают сыр «пьяная коза». Смазывают его самым сухим вином – кисточкой мажут! – и опускают в оливковое масло. Такая вот картина. В общем, всплывает всё в закутках… – Это он о своём мозге. Наглядно показывает: крутит щепотью над головой, словно солью макушку посыпает.

И, уже ступив ногой на плитку двора:

– Петровна! – говорит. – Ноу-халяу: надо на твои окна приделать «дворники» от «КамАЗов», а сверху – моторчик. И уже окна мыть никогда не надо. Одна только проблема: если мухи насерят, смоет ли?

…Но сыр козий, который Изюмка сотворил, – он, Нина, божественный!..»

Глава 6

Рюмочка Хрыстова

Тут, справедливости ради, надо бы в экспозицию пока неясного романа пригласить ещё одного человечка, хотя к Серединкам имеет он весьма опосредованное отношение – через дом Надежды, вернее, через его обстановку.

Сидит он скромно в своей резиденции напротив рынка, в небольшом подвале, под вывеской «Пыльный канделябр» – вывеской справедливой, ибо это сумеречное помещение с тремя подслеповатыми лампочками, свисающими с потолка, битком набито вещевым хламом разной степени ценности. И хлама этого там поболе, чем в каком-нибудь столичном антикварном салоне, где каждый эксклюзивный стул отлакирован и стоит на подиуме, а каждый гранатовый браслет сверкает под прицелом отдельного фиолетового спота… Нет, у Бори-Канделябра, пыльного мудрого антиквара, свозящего в свой подвал артефакты со всей округи, надо полдня осматриваться, медленно продвигаясь от прялки к скалке, от зингера к цвингеру; углубиться надо, зарыться в века, заслониться чугунными утюгами, отрешиться от света божьего… а потом ещё полдня кучи разгребать, вытаскивая из них то, другое, и созерцать, и любоваться, и душой прикипать… И тогда…

Тогда можно и поторговаться.

А торговаться Надежда любит и умеет. Это у неё от предков-гуртовщиков, но главное, от бабки-казачки. У неё от той бабки вообще много чего в характере и ухватках наворочено. Даже фраза, которой они с Борей друг друга приветствуют, и та от бабки, бабы Мани, Марии Яковлевны, или просто – Якальны, как звали её соседи.

Завидев Надежду, осторожно спускающуюся по крутым обитым ступеням к пошарпанной двери, Боря-Канделябр широко улыбается и восклицает: «А! Рюмочка Хрыстова… Приветствую! Тут, гляньте-ка, мне нанесли рюмочек, середина девятнадцатого. Может, свою найдёте?..»

И Надежда смотрит, конечно. Но – нет, с первого взгляда ясно: совсем не те это рюмочки, как та, из которой бабка пила, ту Надежда ищет уже много лет: не круглую, а овальную, приземистую, толстого стекла, с выдавленным крестиком на поповском брюхе, с золочёным по овалу ободком да на крепкой ножке. Однажды, ещё в начале знакомства изумившись неисчислимым богатствам Бориного подвала, она показала ему, как бабка опрокидывала первую рюмку. О, это был ритуал! Это был театр! И если кто осмеливался налить лишь половину, бабка возмущённо восклицала: «Я тоби половынкына дочка, чи шо?! Лый повну!» Так что всклянь наполнялась рюмка наливкой, стояла как невеста под венцом. И над нею разными голосами бабка разыгрывала сценку. Сначала бойкий детский голосок:

– Рюмочка Хрыстова! Ты откуда?

– З Ростова! – хрустально и нежно отзывалась рюмочка.

– Пачпорт е? – вступал вдруг жандармский бас.

– Нэма… – грустно, плаксиво…

– Ось тоби тюрьма! – злорадно отчеканивал бас, и содержимое рюмочки опрокидывалось в бабкин рот.

«Пыть так пыть, – говорила она, – покы у сраци закыпыть!» Любила крепкое словцо и много знала всяких этаких попевок, не то чтобы срамных, но задиристых.

Дед Алексей – тот другое дело. Тот, напротив, всю жизнь озарён был какими-то святыми видениями, да и делом занимался вполне евангельским – плотницким. В детстве Надежда была уверена, что точно так же, как бабушка молилась на семейную икону с необычным именем «Иван Лествичник» (словно речь шла о водопроводчике, а не о святом Иоанне Синайском), деду стоило бы молиться на… топор. Тот самый топор, который удалось украсть на пересылке, где-то не то в грузовом вагоне, не то на станции, – топор, который потом под Нижним Тагилом, в марте, в свистящем чистом поле, им, высланным, не дал погибнуть, – ибо дед срубил там избу! Так что ещё посмотреть, кого из спасителей выбирать для молитвы и поклонения.

А икона-то была чудесной, двухчастной: на одной половине святой Иоанн, над приклонённой головушкой которого вверх-вниз по лестнице снуют ангелы, ангелы, ангелы. На другой половине – храм великолепный, многоцветный-десятикупольный, возведённый на месте, где прикорнул когда-то и увидел сон наш святой. А фон иконы – золотистый, присущий Суздальской и Владимирской иконописным школам, и зелёного много: тоненькие такие нежные деревца по доске; место действия – пустыня, как понимали её старинные суздальские иконописцы…

…Словом, с Борей-Канделябром именно через «рюмочку Хрыстову» возникла симпатия, поддержанная изрядным количеством купленных Надеждой в этом заведении посуды, мебели и прочего, ненужного, на взгляд трезвого человека, барахла, вроде кабацкого оркестриона или старинного бювара из карельской берёзы. Ну кому и на что, ради всех богов, сдался этот самый бювар – в наш-то век поголовного гаджетства?!. Но Надежда… она ох как любила старину, необычность, задумчивые вещи, с накопленными в них тайнами людских судеб; с отражениями давно угасших образов в стёртых лаковых поверхностях старой древесины.

Вот недавно диванчик прикупила – по словам Бори, с Полотняного Завода, и на нём якобы сам Пушкин сидел. Ну а ныне на диванчике Надежда сидит со своим Пушкиным, который тоже песни слагает – по их кошачьим меркам, поди, не менее прекрасные. Извечное очарование деревенского уюта, – особенно, когда за окном снег валит, перебеливая все-все цветные крыши, а ты – за ломберным столиком с персидской шалью на плечах, сосредоточенно раскладываешь пасьянс «Паук», который никогда не сходится…

На Борю посмотришь, и сразу видно, что человек он с большим прошлым и не менее значимым настоящим.

– Открываем, к примеру, банку икры, – говорит. – Ну кто за один присест может банку икры осилить? Я туда опускаю николаевский серебряный рубль, и ради бога: сколько вам надо, эта банка простоит. Или грибочки взять. Опять же: рубль в банку. От всего бережёт.

Надежда представила себе холодильник Борисываныча, битком набитый николаевскими серебряными рублями. Человек с размахом, ничего не скажешь.

Однажды, в самом начале знакомства, Надежда поинтересовалась – мол, как же вы, Борис Иваныч, – университетский человек, антиквар и реставратор, столичный житель, и так далее – застряли в глуши? Тот лишь усмехнулся, показывая, насколько легкомысленный вопрос ему задан.

– Бог с вами, Надежда, – укоризненно возра-зил антиквар, – что за обывательский подход! Российская глушь для нашего брата старьёвщика – самая питательная почва. Все сокровища Кремля Наполеон вывез нашими дорогами. Знаменитый «Золотой обоз», сопровождаемый, как известно, принцем Эженом де Богарне, составлял триста пятьдесят фур – целый поезд!

– Но разве он… не исчез… э-э… безвозвратно? – неуверенно возразила Надежда, мысленно ругая себя за невежество и наметив непременно глянуть сегодня в Интернет по теме. И Боря неожиданно закивал, чем-то очень довольный:

– Драгоценности – правильно, исчезли! То, что можно было унести, закопать, в дупле спрятать, в пруду притопить: жемчуга-бриллианты, диадемы-кольца, – что не ржавеет в воде и не портится от дождей и мороза… Этого, конечно, ищи-свищи! И оно понятно: во-первых, обоз успели пограбить и сами французы – когда уже поняли, во что влипли: грузы перевозить по тем дорогам в те времена, да ещё в мороз, да на полумёртвых лошадях?! Эти ухабы и ямы даже в наши дни только на внедорожниках одолевают. И казаки тогда французский арьергард пощипывали – нападали и отступали с добычей. Но главное: после военных стычек, когда раненые и убитые по обочинам валялись, на место сползались крестьяне и тащили, ох и тащили же, в бога душу мать! Ковры, канделябры, первостатейную дворцовую мебель… В русской провинции только после нашествия Наполеона стулья появились – вместо лавок.

И Боря широко повёл рукою, округло завершая наглядную картину, как бы включая в свой пример все наличные в подвале стулья, козетки, креслица и троны, кушетки и глубокие задумчивые вольтеровские седалища, ожидавшие своего несуетного покупателя.

– Почитайте воспоминания очевидцев: все обочины, пишут, были усеяны предметами роскоши: картинами, серебряной посудой, коврами. Правда, по наивности добавляют – мол, неизвестно, куда делись все эти богатства… Господи, да куда у нас деваются все богатства, на минуту оставленные без присмотра, – растащили! По избам-закутам, в сундуки, в клети и подполы…

«После чего, – мысленно подхватила Надежда, – потемневшее серебро и медь так и валялось по чуланам и погребам. А ещё позже, в советское и в наше отстойное время толковые и хваткие потомки поволокли «бабкино барахло» к такому вот Боре-Канделябру, который, открывая подвальную лавочку, прекрасно отдавал себе отчёт, что в небольшом старинном городе Боровске, с его окрестными деревнями, даже и два века спустя найдётся, чем поживиться».

– Вы представить не можете, что мне несут, в надежде получить сотню-другую рубликов, – весело продолжал Боря. – У одного от бабки осталось, у другой ещё до революции в семье хранилось; а те приволокут какую-нибудь парчовую, тканную золотом скатерть (её и в избе-то не положишь, – красивая, но бесполезная вещь), называют по семейной привычке «наполеоновской», а хотят за неё аж две тыщи рублей! Гляньте, гляньте, что за роскошь! Я её коллекционеру Якову Аронычу Барскому продам за сто пятьдесят тыщ… Для многих местных жителей всё это – старьё, хлам, бесполезняк… А я не спешу разуверить и, как видите, даже не очищаю, не привожу в товарный вид. А зачем? Пусть так и будет: лавочка пыльного хлама для придурков. А то ведь взломают замок, непременно взломают и сигнализацию отключат – у нас народ талантливый… – он захохотал, приглашая Надежду присоединиться к шутке.

Внешне Боря очень своему подвалу подходил: в запылённых штанах немецкого военнопленного сороковых годов и в старушечьей вязаной фуфайке, он так и сновал, так и кружил в джунглях понаваленного кучами, уснувшего в прошлом старья, пробираясь боком между буфетами и гардеробами, локтями и коленями отодвигая торшер или кресло, резную раму или ломберный столик… Но сам крепенький, энергичный, к тому же хороший теннисист. В густых каштановых кудрях николаевским серебряным рублём горит почти монашеская тонзура. Одним словом, талантливый предприниматель.