Полная версия

Случайное блуждание на Уолл-стрит. Испытанная временем стратегия успешных инвестиций

А где же все это время была Комиссия по ценным бумагам и биржам (КЦББ)? Разве выпуски акций новых компаний не должны предварительно регистрироваться в КЦББ? Разве она не вправе наказать нарушителей за ложные и дезориентирующие заявления?

Да, комиссия находилась на месте, но по закону не имела права вмешиваться. После того как компания подготовила и распространила среди инвесторов проспект новых акций, комиссия уже не могла защитить покупателей от их собственных действий. Например, многие проспекты того времени содержали на видном месте примечание, набранное жирным шрифтом:

ВНИМАНИЕ! КОМПАНИЯ НЕ ИМЕЕТ АКТИВОВ И ДОХОДОВ И НЕ СМОЖЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ. ПОКУПКА АКЦИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РИСКОВАННА.

Но так же, как предупреждение на пачках сигарет не мешает многим вредить своему здоровью, предупреждение об опасности инвестирования не способно удержать спекулянтов от рискованных вложений денег. КЦББ может предупредить дурака, но не в состоянии помешать ему расстаться со своими деньгами. Покупатели новых акций были настолько убеждены в последующем росте цен, что эмитентов заботило не то, как продать акции, а то, как распределить их среди настойчивых покупателей.

Жульничество и рыночные манипуляции – это уже другая статья. Здесь КЦББ вправе принимать меры, и она их принимала. Действительно, многие из малоизвестных брокерских контор, ответственных за выпуски новых акций и манипулирование ценами на них, были ликвидированы или понесли серьезные финансовые потери.

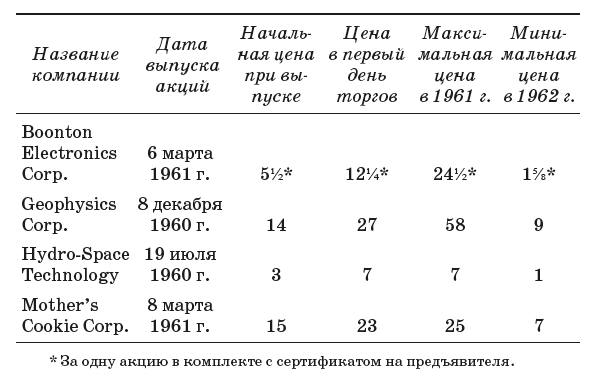

«Бум троники» закончился в 1962 году. Новые акции, которые вчера шли нарасхват, сегодня оказались никому не нужны. Кое-кто из профессионалов отказался признать тот факт, что опрометчиво ввязался в спекуляцию. Некоторые оправдывались, что всегда легко задним числом судить о том, насколько высок или низок был курс акций. И лишь совсем немногие признавались, что определить подлинную ценность акций в каждый данный момент времени вряд ли кому удастся.

Синергизм создает энергию. Бум конгломератовЯ уже говорил, что гениальность финансового рынка состоит в том, что если на что-то возникает спрос, то тут же появляется соответствующий продукт. Продукт, который был необходим инвесторам, назывался «рост доходов из расчета на одну акцию». Если смена наименования компании не обеспечивала должного результата, оставалось только ждать, пока кто-нибудь найдет другой способ. К середине 1960-х годов творчески мыслящие предприниматели обнаружили, что роста можно добиться за счет синергизма.

Синергизм – это такое свойство, которое позволяет к двум прибавить два и получить пять. Ведь совершенно очевидно, что две отдельные компании с оборотом по 2 миллиона долларов могут, объединив свои усилия, добиться совокупного оборота в 5 миллионов. Такое магическое, мистическое и прибыльное объединение назвали конгломератом.

Хотя антитрестовское законодательство в те времена не разрешало крупным компаниям присоединять фирмы, работающие в той же отрасли, но оно позволяло без всяких неприятностей с министерством юстиции приобретать себе фирмы из других отраслей. Такие объединения производились ради достижения эффекта синергизма. Возникающий в результате синергизм стимулировал объем продаж и получение доходов в такой степени, какой невозможно было добиться в каждой из отраслей по отдельности.

На самом деле волна образования конгломератов в 1960-е годы была вызвана тем, что позволяла увеличить доход на каждую акцию. Разумеется, менеджерам конгломератов было проще добиться этого финансовыми средствами, чем совершенствованием навыков управления и повышением производительности труда. За счет некоторых несложных трюков они могли образовать группу компаний, не располагавших никаким базовым потенциалом, но обеспечивавших стабильный прирост доходов на акцию. Приведенные ниже примеры показывают, каким образом это достигалось.

Предположим, у нас есть две компании: электронная фирма Able Circuit Smasher и фирма Baker Candy, производящая шоколад. Каждая из них выпустила по 200 тысяч акций. Идет 1965 год, и каждая компания имеет ежегодный доход один миллион долларов, то есть по 5 долларов на акцию. Теперь предположим, что бизнес у них не развивается и, следовательно, доход постоянно остается на одном и том же уровне.

Однако акции компаний продаются по разной цене. Поскольку Able Circuit Smasher работает в сфере электроники, рынок оценивает коэффициент ее доходности в 20. Умножая его на 5 долларов (доход на 1 акцию), мы получаем стоимость акции – 100 долларов. Сфера бизнеса Baker Candy не столь престижна, и коэффициент доходности ее акций составляет 10. Следовательно, при равном доходе на акцию стоимость акций этой компании составляет всего 50 долларов.

Правление Able Circuit решает образовать конгломерат и предлагает произвести взаимный обмен акциями в соотношении 2:3. Держатели акций фирмы Baker получат две акции Able стоимостью 200 долларов за каждые три акции Baker, которые стоят всего 150 долларов. Разумеется, это весьма соблазнительное предложение, и акционеры фирмы Baker встречают его с энтузиазмом.

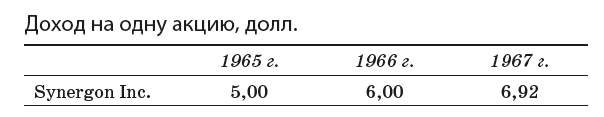

Получился весьма перспективный конгломерат, которому присваивается новое название Synergon Inc. Конгломерат располагает теперь 333 333 акциями и имеет годовой доход 2 миллиона долларов, то есть по 6 долларов на акцию. Таким образом, в 1966 году, когда происходит слияние компаний, доход на одну акцию увеличился на 20 процентов, то есть с 5 долларов до 6, и это лишний раз подтверждает, что компания и впредь заслуживает коэффициента доходности 20. Следовательно, акции компании Synergon (бывшей Able) поднимаются в цене со 100 до 120 долларов. Все довольны. Кроме того, бывшие акционеры Baker, у которых были скуплены акции, избавляются от необходимости выплачивать налог на прибыль до тех пор, пока не продадут акции вновь образованной компании. Первые три строки приведенной ниже таблицы демонстрируют результаты описанной сделки.

Годом позже Synergon находит компанию Charlie, у которой доход на одну акцию составляет 10 долларов, так как при годовой прибыли в один миллион долларов она выпустила 100 тысяч акций. Компания Charlie работает в рискованной сфере оборонной промышленности, поэтому ее коэффициент доходности составляет всего 10, а одна акция стоит, соответственно, 100 долларов. Synergon предлагает Charlie объединение акционерного капитала в соотношении 1:1. Держатели акций Charlie с удовольствием обменивают свои акции стоимостью 100 долларов на акции конгломерата по 120 долларов. К концу 1967 года новая объединенная компания получает совокупный годовой доход 3 миллиона долларов, имеет 433 333 акции и 6,92 доллара дохода на одну акцию.

Мы наблюдаем, как образование конгломерата автоматически приводит к росту доходов. При этом ни одна из трех компаний фактически не растет и не развивается. Тем не менее неискушенный инвестор, пролистывая акционерные сводки с показателями компаний, наткнется на следующие цифры:

Совершенно очевидно, что акции Synergon обеспечивают стабильный рост доходов, и, следовательно, есть все основания полагать, что темпы роста сохранятся или даже повысятся.

Весь трюк здесь заключается в том, что при слиянии электронная компания имеет возможность распространить свой высокий коэффициент доходности на другие компании с более низким коэффициентом. Шоколадная фабрика имеет возможность продать свои акции только с коэффициентом 10. Но если объединиться с электронной компанией, то все акции (в том числе и «шоколадные») можно будет продать с коэффициентом 20. Чем больше таких «приобретений» сделает Synergon, тем быстрее будет расти ее доход в пересчете на одну акцию и тем более привлекательными будут ее акции для покупателей, а это в очередной раз оправдает ее высокий коэффициент доходности.

Все это напоминает рассылку «писем счастья»: пока продолжается экспоненциальный рост, никто не оказывается внакладе. Но, разумеется, данный процесс не может быть очень продолжительным, поэтому наилучшие возможности возникают у тех, кто включился в этот процесс на самом начальном этапе. Трудно поверить, что профессионалы Уолл-стрит были настолько близоруки, чтобы не разглядеть суть игры, тем не менее они продолжали играть в нее на протяжении нескольких лет. Возможно, будучи сторонниками теории воздушных замков, они просто надеялись, что люди клюнут на эту наживку.

Удачным примером искусственного роста доходов в 1960-е годы может служить компания Automatic Sprinkler Corporation (впоследствии она была переименована в А-Т-О, Inc., а еще позже по настоянию ее «скромного» президента Фигги – в Figgie International). В промежутке между 1963 и 1968 годами объем продаж этой фирмы вырос более чем на 1400 процентов. Этот феноменальный рекорд объяснялся только приобретением новых фирм. В середине 1967 года всего за 25 дней было произведено четыре слияния. Все эти фирмы имели относительно низкий коэффициент доходности, и именно данное обстоятельство позволило обеспечить быстрый рост дохода на одну акцию. Рынок ответил на такой «рост» тем, что в 1967 году в 50 раз увеличил коэффициент доходности Automatic Sprinkler. За счет этого цены на акции увеличились с 8 долларов в 1963 году до 73⅝ доллара в 1967 году.

Президент Automatic Sprinkler Фигги использовал все рычаги пиара, чтобы облегчить себе задачу строительства воздушных замков. Все свои выступления он насыщал магическими фразами об энергии, переменах и новых технологиях. Он не уставал повторять, что каждая покупка очередной фирмы приносит ему 20–30 новых сделок. Уолл-стрит с восторгом внимал его словам.

Фигги был не единственным, кому удавалось манипулировать профессионалами с Уолл-стрит. Менеджеры других конгломератов практически создали новый язык для одурачивания инвесторов. Они рассуждали о рыночных матрицах, о базовых технологиях, о модульных структурных элементах, о ядерной теории роста. На Уолл-стрит никто не понимал значения этих слов, но все испытывали удовольствие от того, что шагают в ногу со временем.

Кроме того, руководители конгломератов изобрели новый способ описания фирм, которые они приобретали. В их устах кораблестроительная компания превращалась в «морские системы», цинковое месторождение – в «сектор полезных ископаемых космического назначения», металлургический завод – в «сектор материальных технологий», фабрика по производству фурнитуры и замков – в «сектор защитных систем». А если кто-нибудь из биржевых аналитиков (закончивших, к примеру, Сити-колледж в Нью-Йорке, а не Гарвардскую школу бизнеса) задавал нетактичный вопрос, каким образом можно добиться увеличения дохода на 15–20 процентов за счет приобретения литейного производства или скотобойни, то менеджер начинал разглагольствовать о том, что его экспертам удастся сэкономить на этом миллионы долларов накладных расходов, что маркетинговые исследования позволили найти новые рынки сбыта и что через два года можно уверенно рассчитывать на трехкратное увеличение прибыли.

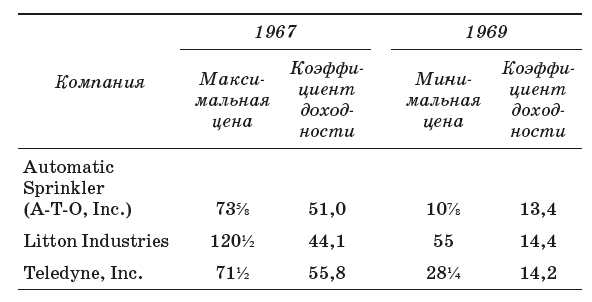

В результате образования конгломератов коэффициенты доходности неуклонно росли, вместо того чтобы сокращаться. В представленной ниже таблице мы приводим факторы прибыльности некоторых конгломератов в 1967 году.

Веселые времена для конгломератов закончились 19 января 1968 года. В этот день один из родоначальников конгломератов, Litton Industries, объявил, что прибыли во втором квартале текущего года будут значительно ниже, чем ожидалось. Данная компания на протяжении почти 10 лет добивалась ежегодного 20-процентного роста. Рынок настолько привык к этому, что реакцией на заявление стали недоверие и шок. Последующая волна продаж акций компании привела к тому, что они обесценились примерно на 40 процентов, прежде чем была восстановлена относительная стабильность.

Но худшее было еще впереди. В июле Федеральная торговая комиссия объявила, что будет проводиться глубокое расследование слияний фирм с целью образования конгломератов. И курсы акций поползли вниз. Наконец-то сказали свое слово и Комиссия по ценным бумагам и биржам, и профессионалы Уолл-стрит. Они также заинтересовались отчетностью по фактам слияния и приобретения фирм. В ответ держатели акций этих компаний стали в массовом порядке избавляться от них.

Вслед за этим последовало заявление КЦББ и заместителя генерального прокурора США о нарушениях антитрестовского законодательства, в котором выражалась глубокая озабоченность по поводу волны слияний фирм.

Когда спекулятивная фаза сменилась похмельем, обнаружилось два тревожных момента. Во-первых, конгломераты не всегда были в состоянии полностью контролировать свои разросшиеся империи. Инвесторов все меньше устраивала новая математика конгломератов, при которой два плюс два уже не только не равнялось пяти, но порой не дотягивало и до четырех. Во-вторых, правительство и биржевые специалисты выразили озабоченность злоупотреблениями, происходившими в процессе слияния фирм. Оба этих обстоятельства повлияли на то, что инвесторы прекратили авансом завышать коэффициент доходности при слиянии, а кое-где даже снижали его. В результате вся игра потеряла смысл, так как строилась только на этом.

Интересно то, что в первые два десятилетия XXI века вошел в моду процесс расформирования конгломератов. Разделение компаний, как правило, сопровождалось повышением цен на их акции. В результате две самостоятельные компании, образовавшиеся на базе бывшего конгломерата, в сумме имели более высокую рыночную стоимость, чем бывший конгломерат.

«Результативные» инвестиции. «Пузырь» концептуальных акцийКогда над конгломератами сгустились тучи, менеджеры инвестиционных фондов придумали новое магическое слово – «результативные» инвестиции. Эта концепция строилась на очевидном факте, что фонд, портфель акций которого обладает большей прибыльностью по сравнению с конкурентами, привлечет к себе больше клиентов.

Для этого надо было продемонстрировать вкладчикам результаты активной деятельности, а этого умения у некоторых фондов было не отнять. Фред Карр и его широко разрекламированный Enterprise Fund в 1967 году отчитались о доходности аж в 117 процентов (включая дивиденды и курсовой рост), а в 1968 году доходность компании составила 44 процента. Для сравнения: соответствующие цифры индекса Standard & Poor's 500 за тот же период времени составили 25 и 11 процентов соответственно. Разумеется, такие результаты привлекли в фонд много новых вкладчиков и большие деньги. Публика предпочла ставить на жокея, а не на лошадь.

Каким же образам «жокеям» удавалось добиваться таких результатов? Они формировали свой инвестиционный портфель из акций, отличавшихся положительной динамикой прибыльности. При первых же признаках появления новых акций с еще лучшими показателями они немедленно переключались на них. Некоторое время такая стратегия успешно работала и породила множество последователей. Менеджеров, добивавшихся за счет этого высоких результатов, уважительно называли «молодыми снайперами». Деньги инвесторов рекой потекли в самые рискованные фонды.

Вот так в конце 1960-х годов Уолл-стрит был на крыт волной «результативных» инвестиций. Инструкции для менеджеров инвестиционных фондов были очень простыми: сосредоточьтесь на немногих доходных акциях и не медлите с их заменой, если появляются более выгодные предложения. А поскольку для публики в этом случае приобретает важность регулярная отчетность, то лучше всего покупать акции компаний, имеющих привлекательную концепцию и убедительную правдоподобную историю, причем эта история необязательно должна быть достоверной. Главное, чтобы публика в нее поверила. Мартин Мейер в одной из своих книг цитировал менеджера фонда: «Поскольку мы первыми узнаём все истории, то стараемся сделать так, чтобы о них в течение нескольких дней услышало как можно больше людей. Это придает толчок ценам на акции, даже если впоследствии история окажется недостоверной». Многие на Уолл-стрит решили, что речь идет о радикально новой стратегии инвестирования, однако еще в 1936 году об этом говорил Джон Мейнард Кейнс.

Взять хотя бы Кортеса Рэнделла. Он разработал концепцию молодежной компании National Student Marketing (NSM) и стал ее основателем, президентом и главным акционером. Первым делом ему нужно было создать в глазах публики имидж процветания и успеха компании. У него были собственный самолет, апартаменты в нью-йоркском небоскребе «Уолдорф», замок в Виргинии и шикарная яхта. Довершала имидж целая сеть дорогих гольф-клубов, расположенных рядом с его офисом. Пожалуй, единственное время, когда эти клубы работали, наступало ночью, во время уборки офиса.

Бо́льшую часть времени Рэнделл проводил в беседах с видными финансистами либо при личной встрече, либо по радиотелефону с борта своего самолета. Реклама NSM осуществлялась в лучших традициях пресловутой компании South Sea. Рэнделл, будучи прирожденным проповедником, сумел убедить Уолл-стрит, что для удовлетворения нужд и запросов молодых людей может быть достаточно всего одной компании. Первоначальный рост NSM был достигнут за счет слияния фирм и образования конгломерата, что было обычной практикой в 1960-е годы. Разница состояла лишь в том, что все входившие в конгломерат компании имели какое-то отношение к молодежному и студенческому рынку, будь то производство плакатов, грампластинок, маек или подыскание временной работы для студентов на летних каникулах. Что могло быть привлекательнее для «молодых снайперов», чем такие концептуальные акции, ориентированные на молодежь? Ведь речь шла о компании, оказывавшей полный спектр услуг для удовлетворения нужд молодежной субкультуры.

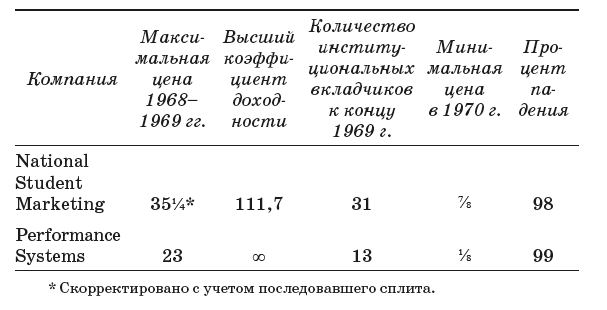

Из приведенной ниже таблицы видно, что институциональные инвесторы точно так же, как и индивидуальные вкладчики, подвержены тенденции строить воздушные замки.

В качестве своего любимого примера я приведу фирму Minnie Pearl – самое обычное предприятие быстрого питания. Чтобы угодить вкусам вкладчиков, фирма была переименована и получила громкое название Performance Systems. Разве можно было придумать что-то лучшее для инвесторов, нацеленных на результат? Ведь если на Уолл-стрит не назовешь цветок розой, то никто и не скажет, что она прекрасно пахнет. Знак «∞» в графе коэффициента доходности показывает, что этот показатель был бесконечно большим. Дело в том, что у фирмы Performance Systems не было никаких доходов, которые можно было бы соотнести с ценой акции. Как видно из таблицы, обе фирмы с треском сели в лужу.

Почему же эти акции потерпели такой крах? Главной причиной было то, что отношение рыночной цены акции к доходу по ней (то есть тот самый коэффициент доходности) было завышено сверх всякой меры. Если коэффициент падает со 100 до вполне приемлемой нормы 20, то для вкладчика это означает моментальную потерю 80 процентов вложенных денег. Кроме того, многие из концептуальных компаний в то время столкнулись с большими трудностями в управлении. Для этого имелись различные причины: слишком быстрый рост, слишком большая задолженность, утрата управленческого контроля над входящими в конгломерат компаниями и т. д. Компании управлялись главным образом не специалистами, а «политиками». Нередки были и случаи откровенного обмана вкладчиков. Так, например, президент NSM Кортес Рэнделл был признан виновным в мошенничестве и приговорен к тюремному заключению.

«Голубые фишки»

В 1970-е годы специалисты Уолл-стрит вдруг заявили о своей приверженности «здоровым принципам». Концептуальные компании вышли из моды, и их место заняло инвестирование в «голубые фишки». Среди вкладчиков возобладало мнение, что эти компании никогда не потерпят такого краха, как фавориты рынка 1960-х годов. Считалось признаком хорошего тона купить их акции и затем приятно проводить время за игрой в гольф.

Существовало порядка пяти десятков компаний, акции которых являлись предметом вожделения институциональных инвесторов. Их названия были у всех на слуху: IBM, Xerox, Avon Products, Kodak, McDonald's, Polaroid, Disney. Это были акции с большой капитализацией, то есть финансовое учреждение могло купить даже весьма солидный пакет, не внося ажиотажа в рынок. Поскольку профессионалы биржи хорошо знали, что выбор правильного времени для покупки представляет собой сложную, а порой вообще невыполнимую задачу, то приобретение «голубых фишек» явно имело смысл. Что с того, что вы заплатили за них сегодня слишком высокую по рыночным меркам цену? Эти акции зарекомендовали себя как постоянно растущие, и рано или поздно любая заплаченная за них сумма обязательно себя оправдает. Кроме того, они в чем-то схожи с семейными реликвиями: их никогда не продавали. Поэтому «голубые фишки» называли порой «акциями одного решения». Вы однажды принимали решение купить их, и на этом все ваши проблемы по формированию инвестиционного портфеля заканчивались.

«Голубые фишки» предоставляли своего рода дополнительную страховку для институциональных инвесторов и еще в одном отношении. Они были очень респектабельными. Коллегам просто не пришло бы в голову подвергать сомнению вашу добропорядочность, если вы вложили деньги в компанию IBM. Конечно, вы могли потерять деньги, если бы IBM разорилась, но даже и тогда окружающие не обвинили бы вас в неосмотрительности.

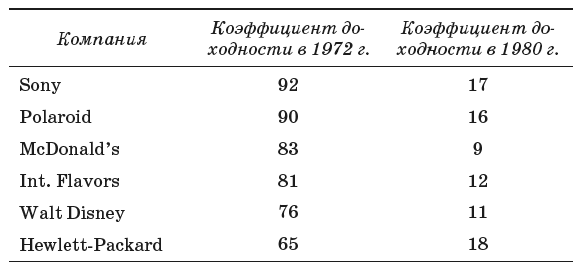

Как свора гончих, охотящихся на зайца, крупные пенсионные фонды, страховые компании и банки гонялись за «голубыми фишками». Как ни трудно в это поверить, но со временем они начали спекулировать ими. В представленной ниже таблице приведены данные о коэффициентах доходности некоторых из этих акций. Институциональные инвесторы слепо игнорировали то обстоятельство, что ни одна крупная компания никогда не сможет поддерживать такие темпы роста, чтобы оправдать коэффициент в пределах 80–90. Они еще раз подтвердили истинность утверждения, что хорошо упакованная глупость может выглядеть как мудрость.

«Пузырь» «голубых фишек» лопнул точно так же, как и все остальные спекулятивные аферы. Те же самые менеджеры, которые боготворили «голубые фишки», передумали и решили, что акции переоценены и их пора продавать. В возникшем хаосе курс этих акций, как и следовало ожидать, рухнул.

Бурные восьмидесятые

Триумфальное возвращение новых акцийШумиха вокруг акций новых высокотехнологичных предприятий в первой половине 1983 года была практически точным повторением ситуации 1960-х годов. Изменились только названия фирм, так как теперь упор был сделан на биотехнологии и микроэлектронику. Биржевые дельцы 1960-х годов показались бы мелкими спекулянтами на фоне сумасшествия, охватившего рынок в 1983 году. Общая стоимость новых акций, выпущенных в этом году, оказалась выше, чем за все предшествовавшее десятилетие. Игра на бирже стала любимым занятием населения.

На биржу выходили такие компании, как, к примеру, Androbot, которая всего лишь «планировала» массовое производство персональных роботов, и сеть предприятий общественного питания Stuff Your Face, Inc., состоявшая из трех ресторанов. Конечно, куда больший энтузиазм вызывали такие фирмы, как Fine Art Acquisitions Ltd., специализировавшаяся на торговле произведениями искусства. Это была не какая-нибудь лавочка, торгующая уцененной одеждой, и не бюро, разрабатывающее компьютерные программы, а подлинно эстетическое предприятие. Как свидетельствует изданный проспект Fine Art Acquisitions Ltd., фирма покупала и продавала репродукции произведений живописи и копии известных скульптур. Одним из главных активов компании была серия фотографий обнаженной Брук Шилдс, сделанных где-то в промежутке между грудным возрастом и поступлением в Принстонский университет. Изначально владельцем фотографий был некий Гарри Гросс. Но если Fine Art не видела ничего зазорного в распространении фотографий несовершеннолетней Брук, то у ее мамы на этот счет было другое мнение. В данном случае все закончилось благополучно для Брук: фотографии были возвращены Гроссу и Fine Art прекратила их продажу. Но для самой Fine Art все сложилось не столь удачно, как и для многих других вновь появившихся фирм. Она вошла в состав Dyansen Corporation с офисом в «Башне Трампа», но под грузом долгов обанкротилась в 1993 году.

Последней каплей, вероятно, послужила история компании Muhammad Ali Arcades International. Ее предложение, казалось бы, ничем не выделялось среди другого мусора. Однако в определенном смысле оно оказалось уникальным, поскольку продемонстрировало, что и один цент – это тоже деньги. Компания предложила свои акции по крайне скромной цене в один цент. Здесь не было ничего странного, поскольку эта цена все равно была в 333 раза выше, чем та, которую компания заплатила за печатание акций. Однако самое необычное заключалось в том, что чемпион мира по боксу Мухаммед Али, в честь которого была названа фирма, отказался приобрести акции даже за один цент. Вслед за ним и инвесторы начали внимательно присматриваться к этой фирме, и то, что они увидели, их не вдохновило. Крах этой маленькой компании повлек за собой резкое снижение цен и на акции других новых фирм. В течение следующего года многие вкладчики потеряли почти 90 процентов своих денег.