Полная версия

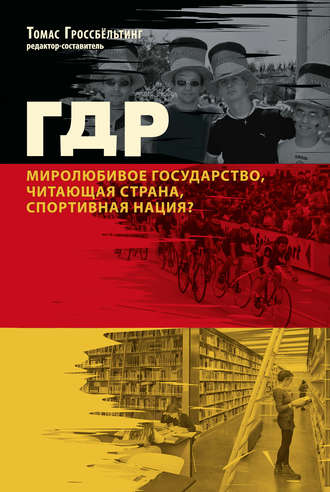

ГДР. Миролюбивое государство, читающая страна, спортивная нация?

В настоящем сборнике представлена работа, которая очерчивает круг связанных с решением этой задачи проблем исторического обучения, исторической культуры и передачи результатов проведенных исследований. Антропологи Анзельма Галлинат и Сабине Киттель, используя присущий их научной дисциплине методический инструментарий, рассматривают вопрос о том, как соотносятся между собой «официально» предлагаемые исторические сведения и индивидуальные воспоминания. При этом они показывают, насколько сложны и дисгармоничны процессы взаимодействия этих двух факторов.

Авторов предлагаемого сборника объединяет желание внести вклад в то, чтобы «приземлить» процесс осмысления диктатуры СЕПГ, сегодня часто принимающий форму дискуссий, в которых не столько важны веские аргументы, сколько (политические) пристрастия и отстаивание сиюминутных убеждений, и повернуть его к тем проблемам, которые уже раскрыты в ходе проведенных исследований и поэтому более доступны для понимания. Также авторы не только надеются на то, чтобы внести замешательство в лагерь как тех, кто приукрашивает действительность в ГДР, так и тех, кто продолжает думать категориями «холодной войны». Прежде всего речь идет об идее привлечь к настоящей теме внимание хотя бы некоторых из тех многих, кто до сих пор не проявил к ней интереса. История ГДР гораздо интереснее, интеллектуально познавательнее и в переносном смысле даже более «поучительна», чем ее слишком упрощенные трактовки.

Мы особенно благодарны Центру политического просвещения земли Саксония-Ангальт, который оказал щедрую поддержку при подготовке настоящей публикации. Слова нашей благодарности также относятся к издателю Кристофу Линксу и редактору Яне Фребель – их товарищеское общение с коллективом автором оставило самые приятные воспоминания. Штеффи Кальтенборн из института истории Марбургского университета взяла на себя важную задачу координации между авторами и издательством.

Мюнстер, июль 2009 г.Райнер Карлш[22]

«На мировом уровне»

Наивысшие достижения в производственно-технической области…?

Предваряя тему

Среди студентов-экономистов в ГДР сатирический журнал «Ойленшпигель» (Eulenspiegel) пользовался особым спросом, поскольку нередко они узнавали из него больше о действительном положении на предприятиях и комбинатах, нежели из других источников, не говоря уж о газетных репортажах на тему выполнения производственного плана. Сегодня, бросая взгляд в прошлое, можно высоко оценить уровень немалого числа публикаций в «Ойле», как и бесчисленных анекдотов про «узкие места в системе снабжения».

Иначе обстояло дело с пресловутым «мировым уровнем» в научно-технической и производственной областях. Исчезновением в октябре 1990 г. ГДР в немалой степени была обязана именно провалу своей экономической политики. В общественном восприятии этот факт ассоциировался главным образом с «Трабантом», автомобилем технически допотопным и одновременно притягательно-бесхитростным, на десятилетия отставшим от технического уровня и объемов производства автомобилей ведущих производителей. После 1990 г. «Траби» в качестве знакового символа перекочевал в мир искусств и медиакоммуникаций, при том что автомобиль неизменно воспринимался как явление по преимуществу трогательно-курьезное. От десятилетий напряженных усилий автомобилестроителей из Цвиккау, похоже, не осталось ничего, кроме иронии[23].

В отличие от автомобилей микрочипы никак не подходят на роль культовых объектов. И поскольку построить государство на автомобилях уже давно и никак не получалось, руководство СЕПГ в сентябре 1988 г. предприняло пропагандистскую попытку раскрутить факт создания прототипа компьютерного чипа емкостью в 1 мегабит, представив его как высшее достижение. Большинство граждан ГДР, годами стоявших в очереди на домашний телефон, такого рода сообщениям не верили. Одномегабитный чип оказался пустышкой в красивой обертке[24]. Причина в том, что электронная промышленность ГДР к этому моменту достигла пределов своих возможностей в «повторном изобретении» микрочипов, отставая от уровня развития мировой отрасли лет этак на восемь.

Иногда ход событий по иронии истории принимает неожиданный оборот: спустя двадцать лет после исчезновения ГДР и ликвидации автозавода «Заксенринг» в Цвиккау и Дрезденского комбината по производству электронной техники «Роботрон» именно автомобилестроение и производство чипов по численности занятых и обороту превратились в две наиболее важные промышленные отрасли в Саксонии. Последнее было бы невозможным без квалифицированных кадров специалистов, подготовленных в ГДР. Зададимся поначалу вопросом о стартовых условиях экономического развития в восточной части Германии.

Экономика и техника в послевоенное время

О «мировом уровне» в послевоенное время не могло быть и речи. Восстанавливать хозяйство приходилось с использованием оставшейся после войны техники. Такое положение не было специфической чертой Советской зоны оккупации (СОЗ)/ГДР, оно было типичным для восстановительной фазы практически во всех национальных экономиках Европы. Несмотря на военные потери, предпосылки для восстановления хозяйства были неплохими. Достаточно сказать, что Саксония, Тюрингия и провинция Саксония (с марта 1947 г. Саксония-Ангальт) относились к наиболее индустриализованным территориям Германии, в то время как провинции Бранденбург и Мекленбург—Передняя Померания были преимущественно территориями аграрными. Промышленность Средней Германии (здесь в смысле экономического комплекса на территории будущей ГДР) отличалась в общем высоким техническим и технологическим уровнем производства и готовой продукции. Станки из Хемница, самолеты из Дессау, объективы из Йены, фотоаппараты из Дрездена, фото- и кинопленка из Вольфена, конторское оборудование из Зёммерда, текстиль из Плауэна – вот далеко не полный список изделий, пользовавшихся до войны повышенным спросом во всем мире. Характерным для экономической структуры Средней Германии было наличие большого числа малых и средних предприятий, глубоко интегрированных в систему внутригерманского разделения труда.

Часть этих преимуществ была утрачена как следствие экономической политики национал-социалистского режима и войны. В частности, проводимая нацистами политика автаркии привела к тому, что химическая промышленность Германии сошла с магистрального пути мирового технологического развития. Так, в больших масштабах производилось синтетическое моторное топливо из угля, хотя специалисты концерна «ИГ Фарбениндустри» еще в начале 1930-х годов пришли к выводу о том, что используемые в этом производстве технологии были неконкурентоспособны из-за их высокой стоимости. Некоторые из крупнейших гидрогенизационных заводов в городах Лойна-Мерзебург, Бёлен, Магдебург, Цайц, Шварцхайде находились на территории будущей СОЗ[25]. Аналогичным результатом политики автаркии было и создание новых либо расширение существующих мощностей по производству ацетилена и хлора (химические заводы «Буна» в Шкопау, электрохимические заводы в Биттерфельде). То же относится и к производству вискозного штапельного волокна в городах Вольфен и Шварца[26]. Но даже с учетом этих фактов не следовало бы излишне активно ссылаться на чрезмерную затратность и экологическую вредность крупного химического производства, доставшегося в качестве проблемного наследства[27]. Подобные предприятия имелись и в Западной Германии, причем некоторые из них эксплуатировались вплоть до 1960-х годов (в этом, заметим попутно, важную роль сыграло продолжение практики господдержки, унаследованной из 1930-х годов). Тем не менее химической отрасли Западной Германии удалось заключить стратегические союзы с крупными нефтяными концернами и в течение нескольких лет полностью отказаться от угля, переориентировавшись на нефтегазовое сырье. В ГДР переход на нефтехимию по причинам, которые рассмотрим позже, так и не был доведен до конца.

В аспекте долговременных экономических последствий нельзя недооценивать такое явление, как отток из восточных территорий в период с 1945 по 1961 г. более 2,7 млн человек и вывод бизнеса. За всю историю своего существования немецкая промышленность не сталкивалась с трансфером технологий столь крупных масштабов, как после Второй мировой войны. В западногерманской статистике предприятия, которые перенесли свое местонахождение из СОЗ/ГДР в Федеративную Республику, учитывались как «предприятия-иммигранты». Согласно этой статистике, в сентябре 1953 г. их насчитывалось 3436 с численностью занятых порядка 190 000 человек[28]. И это при том, что официальной статистикой фиксировалась лишь небольшая часть случаев.

«Ауди», «Вандерер», «Агфа», «Тееканне», «Велла» и немало других громких имен навсегда исчезли из экономической действительности Средней Германии. Вместе с ними ушел и самый ценный капитал – люди: инженеры, рабочие-специалисты, коммерсанты. Эту потерю невозможно оценить даже приблизительно. Усугублялось положение еще одним феноменом, известным по довоенным временам: большинство научно-исследовательских и конструкторских отделов крупных предприятий находились на Западе Германии или в Берлине. Важным исключением был завод «Карл Цейс» в Йене, но именно он в 1945–1946 гг. понес двойной урон в результате демонтажа и вывоза оборудования американцами и русскими либо вывоза научных работников[29].

Индустриальный рывок в промежутке между 1934 и 1944 г., обусловленный военно-экономическими соображениями, обернулся для территории будущей ГДР лишь кажущимся преимуществом. Вновь созданные мощности в авиа-, машино-, автомобилестроительной отраслях и в химической промышленности после окончания войны были в большинстве демонтированы[30]. Однако же неким «скрытым благословением» в смысле ликвидации избыточных мощностей и устаревшей техники – как в черной металлургии и химической промышленности Западной Германии – демонтаж в СОЗ так и не стал. Напротив, репарации лишь ослабляли на перспективу экономику СОЗ/ГДР. На долю СОЗ/ГДР пришлись самые крупные в ХХ в. репарационные платежи, в совокупности превышавшие объем репарационных требований Советского Союза, которые он первоначально предъявлял ко всей Германии. Советский Союз оценивал общую сумму выплаченных СОЗ репараций всего лишь в 4,3 млрд долл. США, фактическая же сумма репарационных платежей превосходила ее, предположительно, минимум в три раза[31].

Резюмируем: технологический уровень в СОЗ серьезно уступал таковому в западных зонах, что было обусловлено особенностями структурного развития территории в довоенное время, уходом бизнеса, но прежде всего репарационной политикой Советского Союза. Но даже в этих условиях формировавшаяся в течение многих десятилетий инновационная культура, высокий уровень квалификации работников, а также традиционно высокое качество продукции сделали возможным восстановление экономики темпами, в которые современники поначалу отказывались верить. И все же «чудо восстановления на Востоке» (оснований называть это явление именно так имеется более чем достаточно) поблекло на фоне западногерманского «экономического чуда». Необходимо, следовательно, задаться вопросом о причинах регрессивного развития экономики ГДР[32].

Фальстарт или сбой на дистанции? Дефицит производительности

К началу Второй мировой войны экономика среднегерманского региона была очень эффективной, хотя и не столь современной, как западногерманская, что выражалось прежде всего в превалировании «старых» отраслей, в частности текстильной промышленности. Эти структурные различия явились причиной ее более низкой в сравнении с западногерманской экономикой продуктивности: так, в 1936 г. отставание составило около 9–12 %[33]. В завершающий период существования ГДР продуктивность ее экономики составляла уже лишь около трети западногерманского уровня.

Большинство экономистов видят решающее препятствие для роста экономики ГДР в дефиците инновационности плановой системы хозяйствования[34]. Эксперты в области истории экономических учений, не подвергая сомнению это утверждение в целом, делают упор на конкретные исторические условия[35]. Однако аргументация в стилистике чисто государственного регулирования экономики перестает работать, лишь стоит обратиться к статистическому анализу показателей экономического роста на Востоке и Западе Германии[36]. В частности, сегодня существует широкий консенсус в отношении того, что в 1950 г. производительность в ГДР составляла в лучшем случае около двух третей западногерманского уровня. То есть в большей части это отставание сформировалось уже в период между 1936 и 1950 г., точнее – с середины 1948 по 1950 г. Решающую роль в этом сыграли два фактора: сокращение основных фондов вследствие демонтажа оборудования и дезинтеграция среднегерманской экономики. Именно с потерей своих основных рынков на Западе Германии и в Западной Европе она стала уступать по темпам роста западногерманским землям[37]. Традиционно более чем высокая внешнеторговая интенсивность экономики Саксонии и Тюрингии, выражавшаяся в экспорте готовых изделий, прежде всего товаров потребительского спроса и продукции машиностроения, и в импорте сырья и полуфабрикатов, в изменившихся общих геополитических условиях превратилась в тормоз роста.

«Репарационные отрасли»

Структура промышленности СОЗ/ГДР претерпела серьезные изменения, вызванные репарационными требованиями Советского Союза, и последствия этих изменений еще долго ощущались и после 1953 г. – последнего года выплаты репараций. Упомянем в этом контексте уранодобывающую промышленность, судостроение, тяжелое машиностроение и вагоностроение, т. е. отрасли промышленности с ярко выраженной репарационной направленностью[38]. На первом месте в этом ряду стоит Акционерное общество «Висмут». Учреждаемое согласно первоначальным замыслам лишь на короткий срок, АО «Висмут» – до 1953 г. 100 %-ная собственность советского государства – выросло в комбинат с практически самодостаточными структурами и за несколько лет вышло на третье место среди мировых производителей урана, насчитывая в начале 1950-х годов более 200 000 занятых[39].

Создание этого комбината, контролируемого советскими спецслужбами, было сопряжено с колоссальными социальными и экологическими издержками. Технологический уровень на начало разработки урановых руд был крайне низким[40], отсутствие техники компенсировалось дополнительной нагрузкой на рабочих. Такое положение, однако, очень скоро изменилось. Техническое оснащение за счет поставок изо всей СОЗ/ГДР и из СССР, а позднее и за счет единичных поставок по импорту было выведено на современный для Восточного блока уровень. И все же конкурировать с техническим уровнем крупных горнодобывающих предприятий Запада «Висмут», преобразованный в 1954 г. в Советско-Германское АО (СДАГ), ставший к этому моменту показательным предприятием с высокомотивированным коллективом, не мог даже в лучшие свои времена.

Вторая крупная репарационная отрасль сформировалась на базе судостроительных верфей на балтийском побережье[41]. Если к началу Второй мировой войны в судостроении будущей СОЗ/ГДР насчитывалось всего 5000 занятых, то в 1953 г. их было уже более 56 000[42]. На конец 1953 г. для «мировой державы без флота», т. е. для Советского Союза, было построено либо отремонтировано 1160 судов. В долговременной сравнительно-исторической перспективе расширение судостроительной отрасли следует оценить по преимуществу положительно. Приводимый порою аргумент затратности не учитывает того обстоятельства, что в то время в мире практически отсутствовали примеры успешного создания крупных судостроительных мощностей без солидной поддержки со стороны государства.

К «репарационным отраслям» следует отнести и важнейшие предприятия вагоно- и тяжелого машиностроения. Крупносерийное производство для «удобного» рынка с СССР в качестве главного потребителя продукции создавало для вагоностроительной отрасли и тяжелого машиностроения, как и для многих других предприятий ГДР, идеальные условия в плане экономики и организации производства, вело, с другой стороны, к ослаблению их инновационной активности. В этом смысле уместно говорить о германо-советской «общности судеб».

С крушением Восточного блока рухнули и эти структуры – тяжелое машиностроение и вагоностроение исчезли практически полностью, судостроительные верфи – вопреки всем мерам господдержки – все еще доживают свой «закат в рассрочку», добыча урана была прекращена в 1991 г., а ее экологические последствия ликвидированы с очень большими затратами.

В тупике «социалистической индустриализации»?

1950-е годы оказались для классических отраслей «индустрии дымовых труб» еще одним периодом великих свершений. Не случайно символом послевоенного восстановления стал шахтер, причем не только в ГДР, где забойщик Адольф Хеннеке был превращен в культовую фигуру Героя соцтруда, но и во многих западно- и восточноевропейских странах. Уголь, чугун, сталь в первое десятилетие существования ГДР находились в фокусе ее экономической политики. При жизни Сталина, но прежде всего ускоренными темпами во время Корейской войны (1950–1953) все страны Восточного блока начали создавать собственную тяжелую промышленность. Реализуя «железную концепцию», называемую иначе «социалистической индустриализацией», все они без исключения руководствовались как теоретическими догмами (из Марк-совой теории воспроизводства выводилась необходимость приоритетного развития производственной сферы и производства средств производства), так и в большей степени соображениями военного порядка. В то время как в Западной Европе центр тяжести народнохозяйственных структур все больше смещался в направлении производства потребительских товаров и сектора услуг, государства Восточного блока делали ставку на модель индустриализации позднего XIX либо раннего XX столетия.

В дискуссии о просчетах государственного регулирования промышленной политики часто указывается на неоправданное копирование руководством СЕПГ в 1950-е годы советской модели индустриализации, что, в свою очередь, обусловило ошибочное приложение народнохозяйственных ресурсов[43]. Низкая отдача от капиталовложений в тяжелую промышленность – факт неоспоримый. Вопрос в другом: имела ли место историческая ситуация вынужденного (вос)создания тяжелой промышленности и имелась ли этому какая-либо альтернатива. На территорию будущей ГДР приходилось лишь около 7 % мощностей германской металлургической отрасли, около 3 % общегерманской добычи каменного угля и порядка 5 % добычи железной руды. В ГДР для характеристики такого положения использовалось понятие «диспропорция разделения»[44]. Соответственно приоритетные направления двухлетнего плана (1949–1950) и первой пятилетки (1951–1955) закладывались исходя из внутренней логики. При этом экономисты первоначально отдавали предпочтение продолжению внутригерманских поставок стали либо ее импорту из других стран. Запрет на поставки чугуна и стали фирмами ФРГ, введенный распоряжением западных держав в начале 1950 г., усилил позиции тех лиц в хозяйственной администрации, которые требовали независимости от поставок из Западной Германии.

Необходимо также учитывать, что ГДР спустя всего несколько лет после окончания войны не была для других государств Восточного блока предпочтительным торговым партнером. Советский Союз и Польша с их собственными потребностями и понятной неприязнью к немцам не спешили поставлять сталь в Восточную Германию. Сложность создавшейся ситуации оттеснила на задний план вопрос о затратах. Вот почему важнейшим инвестиционным проектом первого пятилетнего плана (1951–1955) стало строительство металлургического комбината «Ост» (МКО) в городе Айзенхюттенштадт. В контексте «холодной войны» «антиимпортное производство» чугуна и стали на МКО могло вполне расцениваться как успех: в период с 1950 по 1955 г. ГДР уменьшила долю импортного чугуна с 42 до 15 %[45]. Не случайно МКО в глазах формирующейся восточногерманской экономической элиты стал символом «созидания собственными силами»[46]. Конечный продукт из советской железной руды, добытой в Криворожье, и из польского каменного угля, добытого в Верхней Силезии, торжественно именовался «сталью мира», объединяющей народы. Сооружение МКО демонстрирует как возможности, так и пределы государственной промышленной политики. Благодаря реализации этого амбициозного проекта, сравнимого с металлургическим заводом того же поколения в Фос-Сюр-Мер (Франция)[47], обеспечивалась живучесть экономики ГДР. С другой стороны, множество ошибок на стадии проектирования привело к существенному удорожанию строительства.

Вплоть до конца существования ГДР объект оставался незавершенным. Замкнутый металлургический цикл, включая прокатное производство, так и не был реализован. В том числе и по этой причине себестоимость проката в ГДР существенно превышала его себестоимость на предприятиях Федеративной Республики. К тому же однажды созданная технологическая схема – более 75 % производимой в ГДР стали выплавлялось вплоть до середины 1970-х годов в мартеновских печах, т. е. по технологии, разработанной в XIX в., – отличалась неимоверной инерционностью[48]. ГДР вкупе с Канадой и Венгрией были единственными в мире промышленно развитыми странами, которые к описываемому моменту еще не перешли на кислородное дутье – новую технологию в производстве стали. Если строительству МКО альтернативы не существовало, то она вполне реально существовала применительно к дальнейшему формированию структур в сталелитейной промышленности. Речь идет прежде всего о внедрении новых технологий, расширении второго передела, сокращении избыточных мощностей при одновременном увеличении импорта стали. Наряду со сталью промышленность ГДР остро нуждалась в коксе. Традиционно кокс получали из каменного угля. По мнению плановиков, каменный уголь, импортируемый главным образом из Польши и СССР, как и каменный уголь, добываемый в неблагоприятных геологических условиях в районе Цвиккау, был слишком дорог для использования в ежегодно возрастающих объемах в целях получения кокса и газа. Возможное решение виделось в переходе на высокотемпературный кокс из бурого угля (ВТБ-кокс). Профессоры Эрих Раммлер и Георг Билькенрот из Фрайбергской горной академии продолжили начатые еще во время войны исследования по получению высокотемпературного металлургического кокса из бурого угля. ВТБ-кокс стал одним из немногих инновационных достижений ГДР. Государственная плановая комиссия (Госплан) непривычно оперативно отреагировала на изобретение фрайбергских ученых. Испытания нового кокса еще не завершились, а уже было получено добро на его промышленное применение. В октябре 1951 г. Совет министров ГДР принял постановление о строительстве коксохимического комбината в Лаухаммере, а менее чем через год на нем были введены в эксплуатацию первые коксовые батареи. Построенный с нуля металлургический завод в Кальбе, оборудованный низкошахтными печами, работал исключительно на ВТБ-коксе из Лаухаммера.

Самым важным и бесспорно самым дорогим проектом в рамках энергетической политики приоритетного использования отечественного буроугольного сырья стало строительство комбината «Шварце Пумпе» по переработке бурого угля с получением в качестве основной продукции ВТБ-кокса, электроэнергии, смол и сетевого газа. Одновременно было принято решение о вскрытии новых буроугольных карьеров и строительстве жилого массива в Хойерсверде для работников комбината. На сооружение комбината выделялись 2,7 млрд марок, на вскрытие карьеров – 1,2 млрд марок, итого – 3,9 млрд марок[49]. «Шварце Пумпе» был крупнейшим инвестиционным проектом второго пятилетнего плана (1956–1960). Программой (второй) развития угольно-энергетической отрасли, принятой в марте 1957 г., предусматривалось сокращение разрыва между потребностями промышленного развития и наличием энергоресурсов. Эта «энергетическая брешь» образовалась, с одной стороны, в силу исторических причин и как результат разделения Германии, а с другой – как следствие советских репарационных изъятий, а также отсутствия стимулов к бережливому обращению с энергией[50].

«Шварце Пумпе» стал символом энергетической политики приоритетного использования бурого угля. На комбинате было установлено оборудование, разработанное в 1930-е годы, которое вследствие затянувшегося почти на 15 лет строительства на момент ввода в эксплуатацию уже не соответствовало последнему слову техники. Временные решения, как смолоотстойники и хранилища шламов смолистых веществ, а соответственно и высокая нагрузка на окружающую среду – на все это шли сознательно. Из анализа мировых цен на газ следует, что стоимость бытового газа из бурого угля существенно превышала цену импортированного природного газа.

Технологический прорыв Ульбрихта

После того как послевоенное восстановление в основном было завершено – весомым исключением оставалось лишь железнодорожное хозяйство, – руководство СЕПГ сделало ставку на ускоренный технический прогресс, следуя тем самым замыслам нового партийно-государственного руководства Советского Союза во главе с Хрущевым. Главным лозунгом этого периода стала «научно-техническая революция».