полная версия

полная версияИмператор Михаил II

Сведения о спасении Михаила II продолжали всплывать то тут, то там. Последнее свидетельство о нем замечено в Омске, где находился штаб правительства повстанцев. Его через Омского Архиерея ищут друзья, пытаясь передать записку от жены, абсолютно уверенной в его спасении. Графиня Н.С.Брасова, была в Перми в 1918 г., видимо, планируя с ним спасение сына и его побег, она знала его планы.

В 1919 г., планы заговорщиков изменились после Омского переворота Колчака, который изменил все планы гражданской войны.

До его прихода к власти в Омске, Сибирская монархическая армия, созданная «КОМУЧа», контролировала огромные территории от Урала до Тихого океана. В занятых бело-чехами и каппелевцами городах, прошли аресты большевиков, началась реституция частной собственности. Многие заводы, фабрики и аграрные хозяйства были возвращены своим владельцам и заработали на полную мощь, исчез голод и безработица.

Но Колчак, придя к власти переворотом и получив власть Диктатора, начал военные действия, которые почему-то все, как одно были, неудачными. Постепенно территории Сибирской Директории сокращались и войска отступали на Дальний Восток, сдавая один за другим освобожденные города. Это не входило в сценарий монархистов, бело-чехов, каппелевцев и членов «Директории», обладавших до того властью и золотым запасом Российской Империи. Во всех их действиях до того прослеживается четкий сценарий и побег Императора тоже совпадал по датам и по возможному направлению с действиями повстанцев.

Знамя «Азиатской Дивизии» генерала Барона Фон Унгерна, 1921 г. В центре монограмма Михаила II. Музей Вооруженных Сил, Москва.

На что надо обратить внимание: наличие строгой последовательности событий, которыми как будто кто-то управлял! Во-первых, это захват железнодорожного узла, пересекающегося с р. Волгой, продолжением р. Камы, на которой стоит Пермь. Во вторых – штурм Казани, где по секретным сведениям царского правительства находится золотой запас Российской Империи. Все это – вместе с вывозом сына и наследника Георгия, наследника Престола за границу через спецслужбы датчан, побегом Михаила Второго из Перми, очень похоже на четко спланированный сценарий. Датчане, как нейтральное государство, являлись представителем в России военнопленных чехов и словаков, что тоже не маловажный факт. Время от побега из Перми, необходимое, для того, чтобы сплавиться по Каме, вниз по течению до Самары – совпадает с началом восстания. За этим последовал захват Казани и золотого запаса. Стоящие в Самаре поезда с вооруженными до зубов бело-чехами, как по сценарию, погрузили золото и двинулись на Восток.

Свидетельства о спасении Михаила II

Следы Михаила II, по воспоминаниям очевидцев, после 1918 г. прослеживаются то в Сибири, то на Дальнем Востоке, то в Маньчжурии. Их много, но в тексте перечислим только основные свидетельства, повлиявшие на историю России (Остальные см. в прил.).

Во-первых – армия генерала барона Унгерна, названная почти так же, как и дивизия Михаила во время мировой войны «Азиатская Дикая Дивизия». Она воюет с вензелем Императора Михаила Второго на своем знамени, воюет за его права в 1921 г., когда его объявляют пропавшим!

О Михаиле, как об Императоре, «Хозяине земли Русской», говорит генерал Унгерн фон Штернберг в своем приказе №15 по армии, о нем говорят, как о живом. Многие разные свидетели его видят – то в Омске, то в Харбине, то в Японии, то в Сиаме.

На допросе арестованного барона Унгерна в Никольск-Уссурийске, его допрашивает прибывший специально из Москвы следователь (Ярославский). Основная тема допроса такова: что ему известно о побеге Михаила II и где он находится? Текст допросов, долгие годы бывшие для печати запрещенными, опубликованы только в конце 20 века.

В Сибири начались восстания под лозунгом «Император Михаил». Об этом пишет американский посол в Стокгольме Моррис секретарю госдепартамента. «Я хочу обратить Ваше внимание на движение чехословаков, которое быстро усиливается, распространяясь на Западную и Южную Сибирь, включая индустриальные районы Урала. Привожу письмо, врученное мне помощником военного атташе в Стокгольме лейтенантом Л. Стинесом. В письме, адресованном в Выборг и датированным 12-м июня, сказано: «Продолжается течение в пользу брата бывшего царя Михаила Александровича, которого прочат в новые монархи и который, якобы, отправился в настоящее время к чехословакам, действующим между Самарой и Омском». Эти войска ведут операции в контакте с Семёновым и Дутовым, ставя своей целью организацию правительства, которое смогут поддержать союзники…» (1918).

Генерал Барон Р.Ф. Унгерн фон Штернберг. Фото 1916 г.

Через год после ареста Унгерна, в 1922 г., в Афинах (Греция), пермский купец Спиридис, дал показания контр-адмиралу кн. Н.С. Путятину, командиру яхты «Зарница», о побеге Михаила Романова в 1918 г. из Перми.

В 1922 г. в эмиграции выходит в свет книга генерала П.Н.Краснова, под странным названием – «За чертополохом», где автор пишет о чудесном спасении Императора Михаила с сыном и нахождении их в Тибете, в буддийском монастыре Бог-До-Оносса.

Однако, нигде Император не показывается, и спустя семь лет, когда все уже начали терять надежду, Императору Михаилу посвящает поэму известный поэт-монархист С. Бехтеев. Она называется «Царь жив!», создана поэма в Сербии в 1929 г. В поэме он открыто призывает верить в спасение последнего Царя!

Находясь в Сербии, Бехтеев неожиданно выступил публично с сенсационным заявлением, что он лично общался с секретарем Великого Князя Михаила Александровича Н.Н. Джонсоном, который участвовал в побеге и сообщил ему о том, что Император Михаил бежал из Перми и остался жив. Многие жители эмиграции, по началу, наивно считали, что речь шла о Николае Втором, потому что не понимали суть Манифеста и Акта, но тут-то и возникло недоверие – Николай Александрович был к тому времени расстрелян, а вот Михаил – сбежал. История эта наделала немало шума в эмигрантских кругах.

Поэт был обвинен в умопомешательстве, и подвергся давлению, но после своего вынужденного переезда во Францию, который последовал в конце того же 1929 г., по-прежнему продолжал свято верить в чудесное спасение Царя от рук палачей.

Стихотворение знаменитого поэта-монархиста, жителя г.Орла, Серея Бехтеева, недавно обнаруженное в архиве, свидетельствует об этом. Он знал лично Великого князя во время жизни его в Брасово. Прочтите внимательно текст этих загадочных строк, есть фотоснимок с оригинала текста, почему то не включенного ни в один из прижизненных поэтических сборников поэта. Называется оно решительно и категорично: «ЦАРЬ ЖИВ!».

Царь жив! Царь не умер в застенке кровавом!

Царь Промыслом Божьим чудесно спасен!

Он кроткий стоит на пути величавом!

Прекрасен и светел, как радужный сон.

Его сохранило для нас Провиденье,

Спасли неподкупные слуги-друзья,

При жизни сподобился он воскресенья

И вновь к нам явился в сиянье Царя

Он жив, Он чудесно спасен от злодеев,

Ты Русь неповинна в монаршей крови,

Он зло искупил на глазах фарисеев

Ценой всепрощающей кроткой любви.

Рассейтесь же страшные, мрачные тени

Пресветлый к Престолу смиренно грядет

Склонись в умиленье пред Ним на колени

С мольбой покаянной прозревший народ.

С.Бехтеев 20 апреля 1930 г., Ницца.

С.С. Бехтеев, поэт-монархист.

В 1931 г., через год спустя выхода поэмы, неожиданно для всех, в автокатастрофе, погибает сын Последнего Императора, наследник Великий князь Георгий Михайлович. Происходит это трагическое событие незадолго до его династического совершеннолетия. Его отпевал Митрополит Евлогий (Георгиевский), глава Константинопольской церкви в Париже.

Поиски его отца, последнего Императора Михаила ведет его супруга графиня Брасова, его родственники и друзья, сослуживцы и сторонники, но безрезультатно! Мать Императора Мария Федоровна на столько уверена в его спасении, что брат Великого князя Кирилла, князь Борис пишет, что может быть она имеет сведения, которых нет у них.

В России, однако, до сих пор упорно живут слухи о его спасении. Тело Императора так и не найдено, хотя раскопки были и продолжаются и в наше время. Формально, де-юре, нельзя утверждать о времени и месте его смерти, не имея ни останков, ни экспертизы, ни документов. Поэтому получается, что Последний Император России Михаил II – до сего дня не обнаруженный, числится де – юре пропавший без вести!

Изучив весь материал, можно наверняка утверждать: Михаил II не отрекался от Престола; Учредительное Собрание, прерванное в Петербурге, состоялось на Дальнем Востоке и приняло решение о восстановлении в России Династии Романовых; Император не освобождал подданных от присяги, поэтому церковные клятвы были нарушены.

Получается, мы, по-прежнему, живем в действии юридического поля монархии. Только золотой запас Империи, накопленный со времен Царя Ивана Грозного, исчез, его отдали немцам большевики, как контрибуцию по Брестскому миру (1918). Но часть его сохранилась, была спрятана и находится где-то… но вот где?

Исчезнувшее золото Империи

До сих пор числится бесследно исчезнувшая часть золотого запаса Российской Империи, отбитого от «золотого эшелона», идущего под охраной офицеров Колчака по Транссибу на Дальний Восток. После перевороте в Омске, золотым запасом завладело правительство адмирала Колчака и оно решило вывезти его из страны заграницу, для чего и отправило эшелоны на Восток. Дальнейшая судьба эшелона неоднократно описана в литературе, в результате от Колчака золотой запас попал в руки большевистского правительства Дальнего Востока и был отправлен в Москву. Оттуда золото перекочевало в Германию, став контрибуцией по Брестскому миру.

Золотой эшелон состоял из 40 вагонов и 12 вагонов охраны, общий вес золотого груза был около 500 тонн. Азиатская Дикая Дивизия барона Унгерна, не подчинявшаяся Колчаку, и сам барон, презиравший адмирала, решил напасть на эшелон на станции «Тайга». Поезд был остановлен, охрана перебита и связана, состав частично был разгружен на подводы, которые ушли в неизвестном направлении. После чего было выяснено, что исчезло золота более чем на 40 тонн. Остальной эшелон с золотом, оправившись после нападения, ушел на Восток.

Золото это тоже до сих ищут в России, в течение многих десятилетий, но тоже пока безрезультатно. Отношение к эвакуации золота барона Унгерна в глубокий тыл мог иметь начальник интендантской службы «Азиатской Дивизии» полковник В.Н. Рерих, брат знаменитого академика, художника Н.К. Рериха.

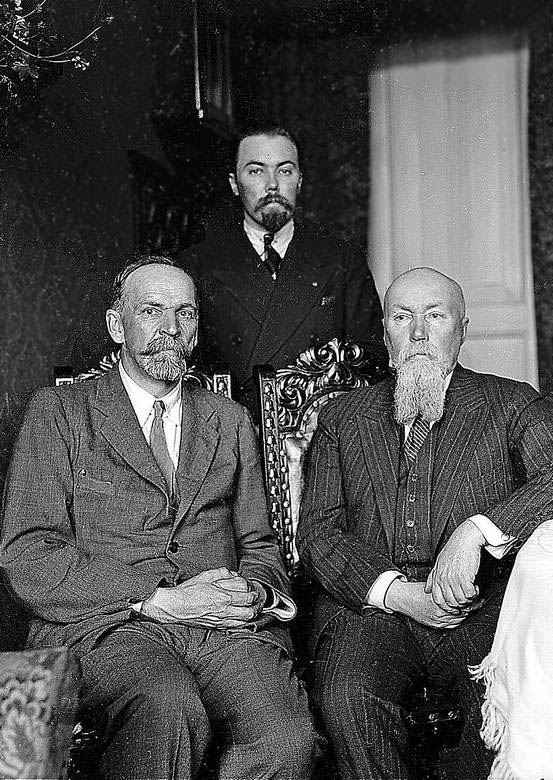

В.К.Рерих, Ю.Н.Рерих и Н.К.Рерих, Манджоу Го, г.Харбин. фото 1934 г.

После конца войны полковник В.К. Рерих жил в Харбине, туда приехал младший брат художник Н.К. Рерих из Америки. Объединив усилия, они организовали знаменитую Маньчжурскую или Монгольскую экспедицию в 1934-35 г.г. Экспедиция удалилась во внутреннюю Монголию и Китай, имея формально только одну научно – сельскохозяйственную задачу. На самом деле, Н.К.Рерих был увлечен идеей созданием «Новой Страны» для русских беженцев из России на территории Маньчжурии. Этой же идеей увлечен был и барон Р.Ф.Унгерн, ставший князем и властелином Монголии, мечтающий о создании Пан -Азиатского государства.

В 1919-21 г.г. Унгерн во главе своей «Азиатской дикой дивизии» воевал, чтобы на карте появилась «Великая Монголия», воссозданная держава Чингисхана, в который должны были войти «китайцы, монголы, тибетцы, афганцы, племена Туркестана, татары, буряты, киргизы и калмыки». Создать страну можно только при наличии идеи и лидера, которому бы все подчинились и немалого запаса золота.

По запискам очевидцев, золото барона Унгерна в 1921 г. было тайно вывезено из его ставки группой преданных военных офицеров в неизвестном направлении. Случилось это в связи с отступлением – груз в мешках положили ночью на грузовики и караван, освещая путь фарами, ушел в сторону Монголии. Туда решил перейти со своим отрядом Р.Ф.Унгерн, чтобы поступить на службу к Далай-ламе. Решение это было объявлено для чинов дивизии добровольным, оно раскололо отряд на две части.

Барон был ночью связан своей охраной из монголов и выдан ими красным партизанским отрядам. Барон Р.Ф. фон Унгерн-Штернберг после суда в г. Новониколаевске (ныне Новосибирск) был расстрелян 16 сентября 1921 г., могила его до сих не известна. Еще при жизни барон стал легендой, монголы считали его «Богом войны», верили, что его не берут пули и поэтому связали его спящего. После его смерти, возникла легенда о том, что он выжил после расстрела, был излечен от ран тибетскими врачами и увезен в монастырь. У барона остался сын от Китайской принцессы династической крови (Цин), который, по некоторым воспоминаниям современников учился в каком-то монгольском монастыре. Сегодня в Монголии открыт музей барона Унгерна, признанного одним из основателем независимой Монголии (2015).

Событие по выходу из окружения остатков Азиатской дивизии в Индию, под руководством некоего вожака, по имени Михаил, описал один из участников, бывший семёновский офицер Алешин в своей книге «Азиатская Одиссея», изданной в Лондоне в 1940 г. Образ его очень походил на исчезнувшего Императора. Возникает вопрос: не было ли это четко спланированной операцией монархистов, спасающих Государя и золото Империи для будущей «Новой России»?

«Клад захороненный» последняя картина худ. Н.К. Рериха, 1947 г. Москва, Музей Востока. В картине есть тайные указания – фигура на лодке в монгольском халате опускает сосуд в воду. Справа, в виде горы – угадывается лицо старца с бородой.

Где находится золото до сих пор не известно, фактов нет, или они до сих пор скрыты, нам остаются только догадки и намеки, символы и знаки. Существует легенда, рассказанная мне моим старым приятелем, реставратором, проходившим военную службу, где-то на Востоке, на границе с Монголией. Ее поведал ему один старый охотник, который слышал ее от участника событий, бывшего офицера-«семёновца», много лет проведшего в лагерях. Это была история о том, как клад золота Унгерна был привезен на караване верблюдов и погружен на дно какого-то озера. Охотник всю жизнь посвятил поиску этого клада, но безрезультатно. Рассказывая, он даже произносил название этого озера, но это были далекие 1970-е годы и оно стерлось в памяти….

Принц Сиама

Вся эта загадочная история исчезновения Императора, выводит на сцену истории еще одного наследного принца, принца Сиама, по имени Сула Чакрабонга (Тайланд).

В 1868 г. к власти в Сиаме (Таиланде) пришел король Рама V, который открыл двери Европе и предпринял путешествие на Запад. В 1890 г. в рамках турне цесаревича Николая Александровича (будущего Императора Николая II) по Юго-Восточной Азии, был запланирован визит цесаревича в Бангкок, столицу королевства Сиам.

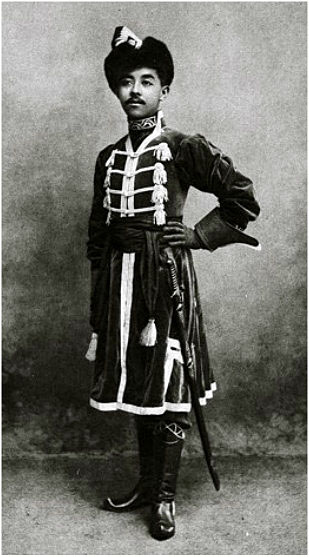

Великий Князь Николай и король Рама встретились и решили дружить семьями и странами. Когда Николай II взошел на престол, в 1897 г. король посетил Петербург и отправил в русскую столицу своего сына принца Чакрабонга (1883-1920) учиться в Пажеском корпусе. Принц дружил с Великим Князем Михаилом, тогда тоже наследником Престола. Учиться было непросто, познавать науки приходилось на русском языке, который осваивалcя параллельно. Тем не менее, принц Чакрабонг окончил курс первым по успеваемости, набрав 11,75 балла из 12, фамилию принца выбили на мраморной доске в Пажеском корпусе. Принц вышел корнетом в Лейб-гвардии Гусарский полк, учился в Николаевской академии Генерального штаба. История его любви и женитьбы в России потрясла весь Петербург.

Его Высочество Принц Сиама Чакрабонг в костюме Стрелецкого полка. Бал в Зимнем Дворце 1903 г.

В спутницы он выбрал 17-летнюю русскую девицу Екатерину Десницкую, дворянку, учившуюся сестринскому делу в Киеве, в госпитале, патронируемом вдовствующей Императрицей Марией Федоровной. Десницкая отправилась добровольцем на русско-японскую войну, оттуда вернулась с орденами и наградами и солдатским Георгиевским крестом, став легендарной фигурой русской армии. Принц и героическая русская девушка познакомились в Петербурге, на приеме, у них вспыхнул бурный роман. В 1906 г. Принц принял православие, обвенчался в Константинополе, молодые отбыли на родину принца.

В последний раз полковник Русской армии, кавалер Ордена Андрея Первозванного, принц Чакрабонг и его супруга навестили Россию в 1911 г., после визита Лондона на коронацию Короля Великобритании Георга V. Нельзя сказать, что сиамский двор и сам Рама V были рады выбору сына. После того, как старший сын умер, Чакрабонг стал наследником, его назначили фельдмаршалом Сиамской армии, начальником штаба вооруженных сил. Престол наследовал его младший брат, но факт существования такой сказочной истории и слух о появлении Императора Михаила в Сиаме вполне оправдан и должен отправить исследователя вслед за сиамским принцем и его золушкой. Истории двух наследников Престола, женившихся по любви, очень похожи.

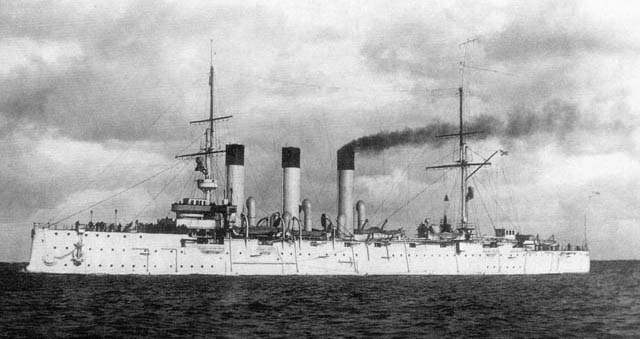

В этот период в 1911 г. во внешней деятельности Двора происходит событие: делегация Императорского Дома отправляется в Сиам, в Банког, на коронацию нового короля Рамы VI. Представителем Императора назначается его кузен Великий Князь Борис Владимирович. Представители выезжают в далекое путешествие на знаменитом крейсере «Аврора». Союз между Российской империей и королевством Сиам развивался еще со времен конца XIX в. и набирал обороты. Россия защищала Сиам от колониальных интересов Франции в Индокитае и шли разговоры о присоединении Сиама к проекту расширения Российской Империи на Восток. Вскоре мы увидим, какую роль русско-сиамская династическая дружба, сыграла в судьбе Великого князя Михаила Александровича.

Крейсер 1-ого класса «Аврора», Российская Империя, изготовлен 1896 г., водоизмещение 6700 тонн, длина 126 м., экипаж 550-600 чел., скорость 19,2 узла. В 1911 г. крейсер посетил королевство Сиам во время коронации нового короля Рамы VI, с делегацией Членов Дома Романовых на борту.

Восток прочно вошел в политические и культурные планы России в начале XX века. В фантастическом романе П. Краснова «За чертополохом», изданным в 1922 г., описывалось, что последний Император Михаил II спасся, бежал на Дальний Восток, оттуда через Монголию, перебрался в горы и укрылся в Тибетском монастыре. Верный ему атаман нашел там умирающего Императора, при котором был его сын, наследник-цесаревич. Они решили поженить своих детей – дочь атамана и сына-наследника. Их потомки, спустя десятилетия, соединяют по браку Династию Романовых и Род Магараджей, создав единую огромную Российско-Индийскую Империю.

Кажущаяся на первый взгляд фантасмагорической, эта геополитическая идея, в те годы была вполне реальна для внешней политики Российской Империи и никого не удивляла. Влияние и продвижение России на Дальний Восток тех лет выглядели так: в 1890-1891 г.г. состоялось морское путешествие Цесаревича Николая Александровича на Восток. В составе конвоя из шести крейсеров, Его Высочество посетил: Индию, Цейлон, Сиам, Гонконг, Японию. Все понимали смысл этого визита – имперские интересы России в следующем царствовании будут развиваться в этом направлении. Вслед за этим, в 1893 г. придворный врач П.А. Бадмаев подал докладную записку Александру III «О присоединении к России Монголии, Тибета и Китая».

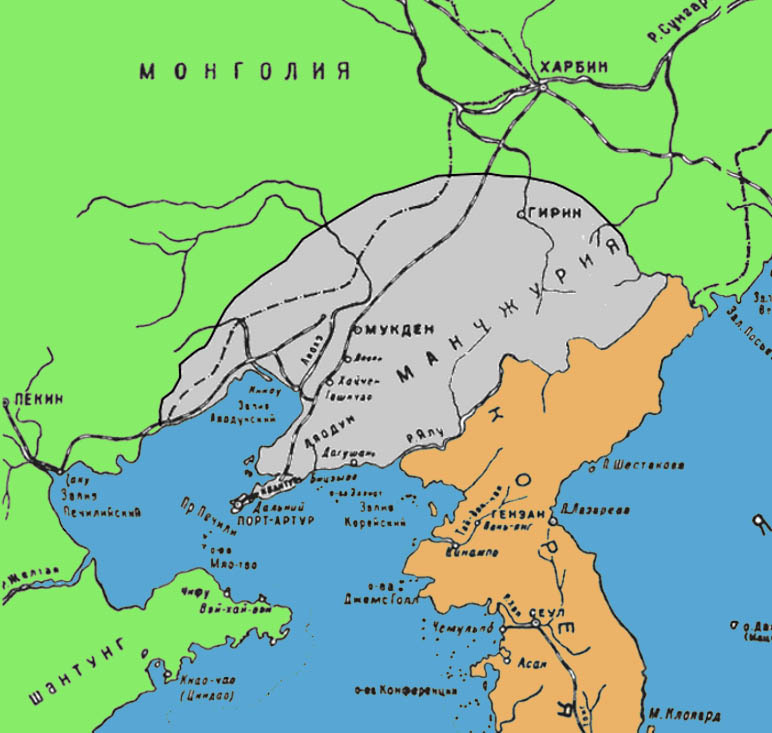

Карта Китая, Монголии, Маньчжурии и Кореи в 1905 г. Ясно видно направление развития Российской Империи в нач. XX в. Линия КВЖД проходила сквозь русский центр в Харбине, разветвлялась, поворачивала вглубь, шла до морского порта Дальний (Порт Артур) на берегу Желтого (Японского) моря.

В это же время, в 1896 г., восстание в Корее, принудило короля Кореи Коджона с принцем-наследником, укрылся в русском посольстве в Сеуле. Прожив там целый год, король управлял оттуда своей страной, ведя переговоры о будущем вхождение Кореи в Российскую Империю с русским посланником К.И. Вебером, прося о помощи против угрозы японского вторжения. Уже в 1900 г. начался Русский поход в Китай в составе коалиции, и русский корпус генерал-лейтенанта Н.П. Линевича взял штурмом Пекин. В результате оккупации Китая союзниками, Российская Империя получила в аренду всю Маньчжурию сроком на 90 лет (с 1900 – до 1990). В 1904 г. началась русско-японская война, возникшая по причине неожиданного расширения России в Тихоокеанском бассейне и по причине желания Кореи, граничащей с русской Маньчжурией, присоединиться к Российской Империи. В этот же период, в 1908 году, полковник барон К.Маннергейм с тайной миссией поехал в Монголию и вел переговоры от имени Государя Николая II с укрывшимся от китайской экспансии Далай-Ламой XIII о присоединении Тибета к Российской Империи. Новые территории, планируемые к присоединению, получили уже название в российской прессе «Желтороссия», в Китае возник русский железнодорожный и культурный центр Харбин.

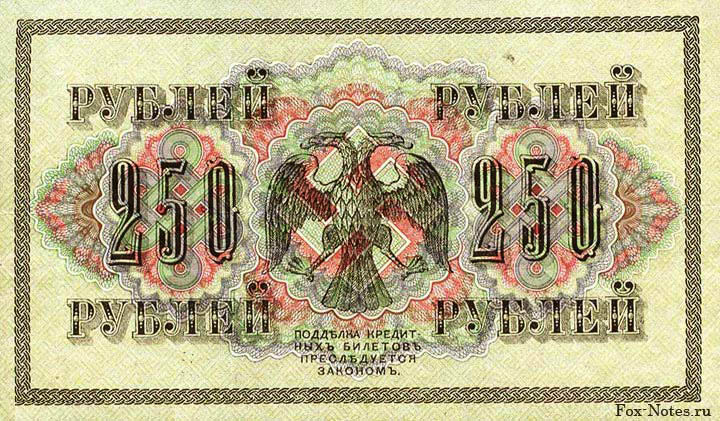

Денежные знаки эпохи Императора Михаила II и полномочий Временного Правительства. 1917 г. За Двуглавым Орлом расположен древний индийский символ «Свасти» (санскрит).

Началось строительство железной дороги, которая открылась в 1901-03 г.г. и проходила через Маньчжурию к незамерзающим портам в Желтом море.

Знал об этих грандиозных планах Российской Империи Государь и Великий князь Михаил Александрович. Он не собирался менять пути экономического и геополитического развития, зная, что это улучшит положение страны и видел будущее России на Востоке. Тем более, после войны с бывшими западными союзниками и измены новых союзников, восточные территории и их ресурсы были необходимы. Это подтверждается символом денежных купюр, выпущенных в период восшествия на Престол Михаила II – Последнего Императора (1917) (см.).

После падения Российской Империи территории Манчжурии превратилась в монархическое государство «Маньчжоу Ди Го» (1932-1945) или «Маньчжурская Империя». Во главе стал последний Китайский Император Пу-И, объединивший японцев, китайцев, российских офицеров и казаков на монархической платформе. Идеи Н.К. Рериха и барона Р.Ф. Унгерна-Штернберга в 1920-1930 годы были по существу попыткой продлить политику Российской Империи на Востоке, даже после ее падения. Может это тоже указывает на их уверенность, что последний Император Михаил был жив в это время?

Последняя фотография Императора Михаила II, 1918 г. Место фотографии неизвестно, надпись на английском.

Награды, ордена, полки В.Кн. Михаила

16 мая 1909 – 3 сентября 1911 г. 17-й гусарский Черниговский «Его Императорского Высочества Великого Князя Михаил Александровича полк».

Шеф:

23 ноября 1878 5-я Имени Его Высочества батарея Гвардейской конно-артиллерийской бригады.

28 января 1898 лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада.

3 сентября 1911 17-й гусарский Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаил Александровича полк.

Состоял в полках:

23 ноября 1878 лейб-гвардии Преображенский Его Величества полк

23 ноября 1878 лейб-гвардии 4-м стрелковый Императорской Фамилии батальон

23 ноября 1878 лейб-гвардии Уланский Его Величества полк

23 ноября 1878 1-я Его Императорского Высочества великого князя Михаила Павловича батарея Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады

9 мая 1897 лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк

27 мая 1900 лейб-гвардии Саперный батальон

4 октября 1900 Собственный Его Императорского Величества Конвой

6 декабря 1901 Гвардейский экипаж

21 июня 1902 лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк