полная версия

полная версияИмператор Михаил II

Розыски местной ЧК ничего не дали, поэтому большевики приняли свои меры и взяли заложников. В отместку были введены тюремные режимы содержания всех родственников Романовых, находящихся в Екатеринбурге и в Алапаевске, где содержались Царская Семья бывшего Императора Николая Александровича и Великие Князья Романовы.

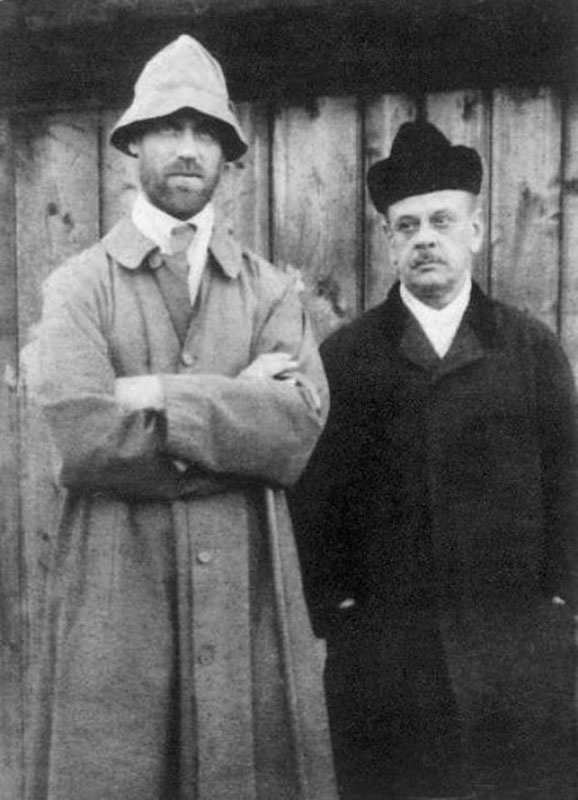

В Перми начались повальные аресты всех, кто знал и общался с Михаилом и расстрелы заложников. В их числе погиб Архиепископ Пермский Андроник, жандармский полковник Петр Знамеровский и многие другие – они подозревались в организации и подготовке побега Императора. Полковник Знамеровский например, обвинялся в том, что послал графине Брасовой в Петербург из Перми телеграмму: «Наш друг и Джонни бесследно исчезли».

А.Р. Романовская (жена Георгия Константиновича) вспоминает: «В это время мы узнали, что Великий князь Михаил Александрович бежал якобы из Перми, что его будто бы выкрали. Последствием этого был арест его жены Н.С. Брасовой. Её посадили на Гороховую».

Есть версия, что расстрел семьи бывшего Государя Николая Александровича и его семьи в Екатеринбурге, был произведен по причине побега Императора Михаила – семью расстреляли как заложников. В процессе мировой войны происходят эпохальные явления, переменившие карту Европы и историю XX века. Сочетание и переплетение этих событий помогает нам разобраться в событиях в России этого периода. Кроме того, надо заметить, что в результате войны и после нее, произошли революции в разных странах и одновременно рухнули четыре Империи – Российская, Германская, Австрийская и Османская.

Вот перечень ключевых событий внутри Российской Империи, которые надо обязательно рассматривать и изучать связи с историей жизни Великого Князя и преемника Престола Императора Михаила II. Удивительно совпадение дат и географических маршрутов с ключевыми событиями начала Гражданской войны в Сибири.

Гостиница «Королевские номера» в Перми, откуда исчезли Михаил Александрович и Николай Де Жонсон. 1918 г. Рис., реконструкция.

Во-первых, это взятие Каппелем Самары и начало восстания белочехов. Это произошло 8 июня, за три дня до побега Императора из г. Перми и было сигналом к началу действий. Самара – это железнодорожный узел и город, находящийся на Волге, неподалеку от соединения с ее Камой. Между Пермью и Самарой вниз по течению, по воде ок. 1000 км. Там и раньше было речное пароходство и в прошлые времена можно было проехать это расстояние за 8 дней. Сегодня можно проехать этот маршрут на пароходе за 4 дня.

Во-вторых, произошло важное событие – взятие Каппелем Казани в начале августа 1918 г., через два месяца после побега Императора Михаила из Перми. Местоположение золотого запаса в хранилище в Казани было государственной тайной и в нее, бесспорно, были посвящены Члены Правящей Династии, но не армейские чины или белочехи.

В-третьих – состоялся вывоз золотого запаса отрядом полковника Каппеля из Казани в Самару, где он был погружен на поезда и отправлен на Восток, для образования войска из бывших военнопленных и ижевских повстанцев, захват городов Сибири, образования нового Государства.

В-четвертых – государственный переворот в Омске, захват там военной власти и золотого запаса во время гражданской войны, смена Правительства повстанцев. Остановимся на всех этих явлениях подробнее.

В начале 1-й Мировой войны происходит секретный вывоз золота Российской Империи вглубь России, в город Казань. Оттуда золото готовили для дальнейшего отправления его через Дальний Восток в США и Японию для предоставления его под залог для покупки оружия в кредит. Этот «золотой запас» становится объектом внимания сначала монархистов и контрреволюционеров, затем Великобритании, армии Колчака, потом Антанты и большевиков.

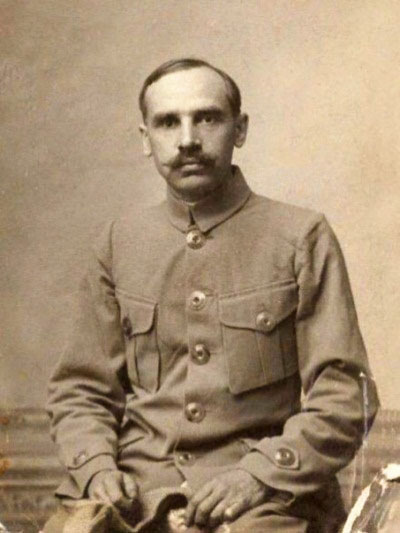

Император Михаил II в ссылке. Рядом полковник П.Л. Знамеровский, сопровождавший его, как телохранитель. Фото г.Пермь, 1918 г.

После захвата золота полковником фон Каппелем вместе с монархистами и бело-чехами, золотой запас лег в основу создания нового государственного органа – Временного правительства Сибири. Начался захват городов и железнодорожных узлов Сибири по всей длине железной дороги от Самары до Иркутска. Сибирь почти вся оказалась в руках повстанцев и, что интересно, у них были монархические лозунги.

Но, после «омского переворота» сделанного адмиралом А. Колчаком, золото досталось ему и попало тем самым под контроль Великобритании. После сдачи Колчаком золота большевикам в Иркутске, оно пошло обратно в Казань, ко второй части золотого запаса, отправленного в Европу. Далее золото, как уплата контрибуции, за поражение в войне, которою подписал Ленин в Бресте, пошло в Германию. Всего в Германию по этим соглашениям попало из «золотого запаса» около 100 тонн золота. Буквально через полгода кончилась мировая война и русское золото перекочевало, уже как контрибуция Германии, в страны «Согласия» – победителей Англию и Францию.

Антанта, по сути, прямо из Сибири, из рук монархистов, вырвав золото через диктаторство Колчака, передала его большевикам, чтобы возместить золото, переданное Германии, которое Антанта в итоге забрала себе. Это многоходовая комбинация была ограблением России, ограблением века!

В этом процессе принимали участие бело-чехи, о них надо сказать отдельно.

В начале войны их было огромное количество, около 1 млн. солдат. В основном это было славянское население Австрии, которое воевало неохотно и легко сдавалось в плен. Из них еще в 1915 г. был сформирован, по предложению генерала Брусилова, корпус западных славян (чехи, словаки, сербы) как союзный России. Возглавлять его были подобраны русские генералы, по происхождению чехи – Войцеховский и Дитерихс.

Временное Правительство приняло решение об эвакуации корпуса легионеров через Дальний Восток в Европу и придание его союзникам на западном фронте. Отсюда возникло движение чехов с оружием в руках через всю страну по Транссибу. Поскольку чехи передавались Франции, то она осуществляла руководство и оплачивала все расходы по переброски живых сил корпуса.

К чехам, поэтому, был приставлен союзниками французский генерал Жанен.

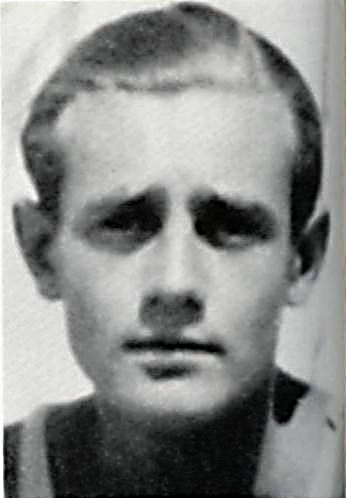

Великий князь Георгий Михайлович. 1920 г. Париж

С приходом к власти большевиков, Германское правительство решило приостановить движение легионеров и разоружить их. Приказ немецкого генерального штаба был передан через своих агентов большевикам, а именно через Л.Троцкого (нарком Военмор), по телеграфу в Чешские эшелоны. Под влиянием генералов – монархистов Войцеховского и Дитерихса, чехи не подчинились и начали вооруженную восстание, дату которую, принято считать началом гражданской войны в России.

Цель очерка доказать связь между монархической организацией, Императором Михаилом, чехами и золотым запасом, приведшим к возможности воссоздать Новое Российское государство в Сибири, декларирующее конституционно-монархический принцип и строгую преемственность Верховной Власти. Сразу поняв задачи контрреволюционеров, в дело подключилась Англия, пославшая туда Колчака и генерала Нокса, начав игру за золотой запас Российской Империи. Надо сказать, что «золотой запас» это не только слитки золота, это древнейшие склады золотых монет и драгоценных изделий, собранных в подвалах Кремля еще со времен Ивана Грозного и ранее. По стоимости это антикварное золото – трудно предполагать эту цифру, но оно было гораздо дороже своего веса.

Союзники после революции и падения Германии не были заинтересованы в воссоздании Российской Империи в старых границах, в ее претензиях раздела мира между победителями. Германия в результате поражения в войне потеряла свои колонии в Африке и Азии, (Камерун, Руанда, Того, Танганика, Юго-Западная Африка, Ирак) – все досталось в основном Англии.

Западные земли Эльзас и Лотарингия, были получены от Германии французами. К России, по предварительному договору коалиции, отходила вся европейская часть Турции с Константинополем, все Проливы (Босфор и Дарданеллы), под ее контроль попадала Болгария, Румыния и Греция и Каспийское море, которое становилось внутренним морем. Часть Афганистана, имеющая тогда выход к Индийскому океану – становилась российской территорией.

Большевики, образовав новое государство, от всех старых притязаний Российской Империи отказались. Формулировка создания государства в Лиге Наций была следующей: «РСФСР – государство, образованное на территории Российской Империи, которая признана временно недееспособной». Союзники, закончив войну в одиночестве, не собирались помогать Монархической России, безусловно, собиравшейся претендовать на послевоенный раздел и мировое господство. Кроме того, прекрасно понимая последовательность событий, члены Антанты жаждали получить от немцев контрибуцию в виде русского золота, зная о Брестской золотой конвенции. Узел этих событий поразительно вписывается в судьбу Михаила, наследника Российского Престола, оказавшегося на Урале, в гуще происходящего и бесследно исчезнувшего. Связь его судьбы с началом и развитием гражданской войны в Сибири безусловна, хотя до сих пор никем не описана и не доказана. Для убедительности сопоставим календарь дат и всех трех явлений и скупых сведений о его судьбе после исчезновения или побега.

«Хроника событий» безусловно, была очень логична, она говорит о волевой согласованности действий, предварительном их плане и общем руководстве. Отсутствие четких сведений о дальнейшей судьбе Михаила только усугубляет догадки о удачно спланированном его побеге и о его руководящей роли в ходе Сибирского монархического движения. Сами за себя говорят лозунги тех лет и программы восстановления Монархической России, прозвучавшие у атамана Семенова, барона Унгерна, Красильщикова и других вождей монархического движения Сибири.

По большевистским же воспоминаниям, Император был в это время уже расстрелян. Именем наследника Престола Михаила пестрели полосы газет выпускаемых бело-чехами и монархистами. В большевистских лживых и беспокойных заметках, сводках и телеграммах его имя то возникало, то исчезало. Некоторые наиболее парадоксальные цитаты мы приводим в тексте.

Н.А.Соколов, следователь по расследованию убийства Царской Семьи, назначенный адмиралом Колчаком (1882-1924). Умер во Франции.

Именно поэтому дико и надуманно звучит заявление «Советов» тех лет о якобы спланированным ими побеге и расстреле Михаила. Им просто ничего не оставалось, как приписать этот «подвиг» себе. Потрясает и судьба человека называвшим себя исполнителем казни Великого Князя, чекиста Г.Мясникова – он был выгнан из партии, арестован, попал в лагерь, бежал из сталинских лагерей заграницу, что было тогда практически невозможно, вернулся после войны в Россию, был опять арестован, посажен, умер в лагере. Скорее это похоже на судьбу чекиста, не выполнившего возложенной на него задачи, но имеющего поддержку извне и за рубежом.

Если читатель внимательно присмотрится к хронологии событий, он заметит удивительный факт – с первым официальным заявлением о кончине Михаила II в Европе выступил его «соперник», кузен и претендент на Престол Великий князь Кирилл. Он сделал заявление о вступлении в права престолонаследия, в связи с отсутствием Михаила Александровича в 1924 г., во Франции. Как выяснилось позже, ему информацию подбросил Марков, глава Верховного Монархического Совета, получивший сведения от следователя Соколова из России. Оказалось, что это информация была грубо сфабрикованной фальшивкой, которую Марков сам подбросил Соколову.

Тут же, подозрительно быстро, на это высказывание откликнулись закрытые партийные сборники и мемуары чекистов в России (1924). Все это, правда, не было сразу опубликовано в широкой прессе, сначала это были статьи под грифом «ДСП». Советская литература начала открытые публикации на тему расстрела Великого князя значительно позже, только в 1950-е годы, когда Император мог уже «почить в Бозе». До этого времени, само официальное уголовное дело, заведенное в Перми в 1918 г., имело номер: «Дело № 23» и называлось юридически точно: «О похищении бывшего великого князя Михаила» (см. приложение).

Многие читатели могут удивиться, почему эти события раньше не видел никто, но советую вам обратить внимание на недавно рассекреченную дипломатическую операцию Датского Двора по тайному вывозу под чужими английскими документами сына Императора Михаила II – Великого Князя Георгия Михайловича, как наследника русского престола через немецкую границу. Это было сделано по приказу его родного деда Датского короля и получило огласку в дипломатических документах в Дании. Только спустя 90 лет была публикация, которая была переведена на русский язык и издана в России в XXI веке (см. лит. 34)!

Эвакуация Дома Романовых

В отечественной исторической отечественной литературе принято считать, что союзные монархические державы не принимали в судьбе спасения Членов Дома Романовых никакого участия. Но это не совсем так, или совсем не так. Все, сколько то, важные в порядке династического наследия Члены Дома Романовых были эвакуированы вскоре после октябрьской революции.

Интересно, что эвакуация и ее последовательность практически носили характер очереди престолонаследия, потому, что предпринималась не самими Членами Дома, а по решению и при помощи существующих тогда союзных и родственных монархий. В этом предприятии принимали участие три Династии и их дипломатические, вооруженные и транспортные силы – Дания (Ольденбурги), Великобритания (Виндзоры) и Италия (Савойская).

Первым, в начале мая 1918 г., как и полагалось, был спасен наследник престола по закону, сын Михаила Второго, граф Г.М. Брасов (1910-1931). Недавно российский читатель узнал о рассекреченной дипломатической операции Датского Двора по тайному вывозу через немецкую границу под чужими документами сына последнего Императора, Великого Князя Георгия Михайловича (1910-1931). Наследника русского Престола, вывезли одного, без родителей, в сопровождении няни и охранника. Это было сделано по приказу его родного деда Датского короля Христиана X и получило отражение только в секретных дипломатических документах. Спустя 90 лет появилась публикация, которая была переведена на русский язык и издана в России (см.лит. 34). Подробности операции опубликованы в прессе недавно: руководил ей министр иностранных дел Дании Скавениус. Датский дипломат полковник Крамер укрыл графа Георгия Брасова у себя на квартире, в Петербурге, на Сергиевской улице.

Пользуясь полномочиями члена комиссии по возвращению военнопленных, он сделал фальшивые документы, согласно которым, семилетний мальчик стал сыном пленного австрийского офицера Зильдорфа. Няня наследника, англичанка, мисс Ним, взяла на себя роль матери мальчика. Самого пленного австрийского офицера изображал датский капитан Соренсен, игравший еще роль охранника цесаревича.

Графиня Н.С. Брасова (в центре) на борту английского эсминца «Нереида», вместе с дочерью Натальей и фрейлиной княгиней А.Г. Вяземской, покидает Россию из Одессы. Осень 1918 г.

Граф Георгий Брасов в мае 1918 г. был успешно вывезен и доставлен через Берлин в Данию. По другой версии, поскольку шла война с Германией, по дороге случился инцидент: комендант вокзала что-то заподозрил и приказал им всем сойти с поезда. Няня мальчика потребовала связать ее с Берлином по телефону и что-что сказала. В ответ напрямую от Кайзера Вильгельма поступил приказ по телеграфу о выделении отдельного вагона и конвоя для семьи коронованного беженца. Из Берлина ребенка повезли в Копенгаген к бабушке, Вдовствующей Императрица Марии Федоровне.

Королевская семья Великобритании тоже предприняла действия по спасению Членов Династии Романовых, это происходило морским путем, через Одессу и Крым.

Второй по очереди спасения, была мать наследника, супруга Императора, которая вслед за сыном, осенью 11 ноября 1918 г., была эвакуирована, несмотря на продолжающиеся военные действия. В Одессу, по личному приказу короля Георга V, прибыл английский военный корабль эсминец «Nereida» (см. фото). На нем из бушующей революционной России выехала супруга Императора и мать наследника, графиня Н.С. Брасова с дочерью Натальей и фрейлиной кн. А.Г. Вяземской, женой адъютанта ее мужа, князя В.А. Вяземского.

Третьим по очереди вывоза, или наследия, был спасен Великий Князь Александр Михайлович (Сандро). Это произошло позже, тогда, когда было заключено перемирие приведшее, к концу Мировой войны (1914-1918).

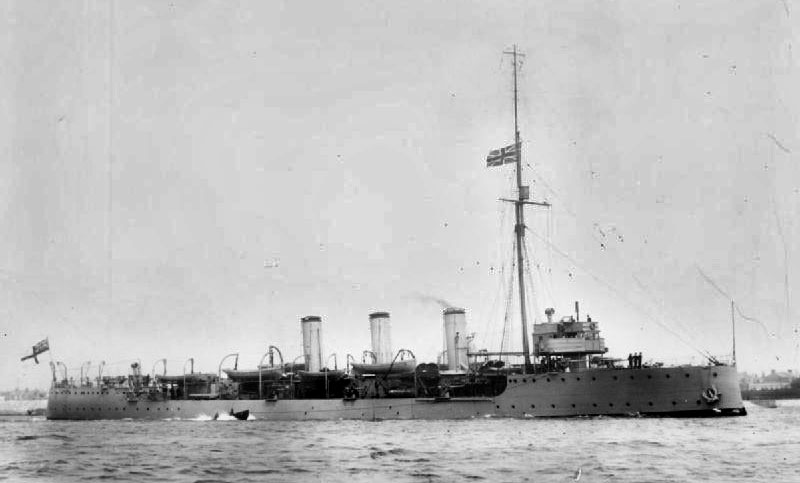

Из Ялты, в декабре 1918 г. был эвакуирован, как его называли «двойник», двоюродный дядя и друг Императора Николая II, очень на него похожий. Он выехал вместе со своим старшим сыном Князем Императорской крови Андреем Александровичем и его супругой княгиней Елизаветой (урожденной герцогиней Руффо). За ними прибыл британский легкий военный крейсер «Foresight».

Легкий крейсер британского флота HMS «Форсайт», 1904 г. постройки. Водоизмещение 3000 тонн, длинна 111 метров, экипаж 268 чел., скорость 25 узлов.

Четвертым по очереди спасения рейсом, в 1919 г, почти через год после войны, на британском военном крейсере «Marlborough» была вывезена вся семья Вел. кн. Александра Михайловича (Сандро). Это была его супруга Великая Княгиня Ксения Александровна, вместе с детьми, из них четверо особ мужеского пола, теперь тоже считающимися наследниками престола. Вместе с дочерью выехала ее мать, вдовствующая Императрица Мария и Великий Князь Николай Николаевич-младший. С ними Крым покинули семья князей Юсуповых и младшие Члены Дома Романовых.

Великая княгиня Ксения, была старшей сестрой Императоров Николая и Михаила и к ней, в ее потомство, в крайнем случае, переходило Наследие Престола ее отца Александра III. Ее дети, мужского пола, по Династическим законам, связи с гибелью старших в очереди Членов Семьи, стали считаться наследниками. После смерти матери они были привезены в Лондон и помещены в гостевом особняке Виндзорского Дворца. Вся семья жила в особняке Фрогмор Хаус, где находилась на содержании королевской семьи Великобритании. Любопытно, что эта льгота не коснулась самого Великого князя Александра Михайловича, который жил отдельно, в Париже. Он не был допущен администрацией королевского протокола к проживанию на территории замка с семьей, потому, что он был уличен в супружеских изменах, происходивших еще во время жизни их в России. Таковы были консервативные королевские законы викторианской эпохи в Англии.

Королевская резиденция Фрогмор Хаус (1684) расположенная внутри Виндзорского дворца. Здесь в 1923-1936 гг. жила Великая Княгиня Ксения Александровна с детьми и внуками.

Пятой по очереди эвакуации стала младшая сестра Императоров Николая и Михаила, дочь Александра III и ее супруг, тоже принадлежавшие к Императорскому Дому, они выехали из Крыма позже. Вел. кн. Ольга Александровна и ее муж, полковник Куликовский, в ноябре 1919 г. стали пробираться в Новороссийск, там было датское консульство, где они и укрылись. Их разыскал командир британского легкого крейсера «Cardiff», сэр Т.Джеймс имеющий по их поводу поручение. 1 февраля 1920 г. Великая княгиня Ольга Александровна, ее муж и дети покинули Россию на английском торговом корабле.

Итальянский Королевский Дом (Савойская династия), ставший в конце 1-й Мировой войны союзником Антанты, тоже принял участие в эвакуации Дома Романовых: на двух судах, пассажирском и торговом, Члены Дома Романовых покинули Крым. Шестым по очереди, на итальянском торговом судне, покинул Россию Великий Князь Борис Владимирович, со своей любовницей балериной З. Рашевской.

Седьмым транспортом спасения стал итальянский пароход «Сеmiramide» – 19 февраля 1920 г. он увез из России последних Романовых – Великую княгиню Марию Павловну и ее сына Великого князя Андрея Владимировича c его морганатической женой М.Кшесинской и сыном. Хотя им предлагал английский адмирал Сеймур покинуть Россию еще раньше, они решились на это только в 1920 г.

Флагман эскадры крейсер британского флота HMS «Мальборо», назван в честь полководца 1-ого герцога Джона Черчиля Мальборо (XVIII век). Год постройки 1908 г., водоизмещение 26 000 тонн, длина 189 метров, экипаж 925-1000 чел., скорость 21,5 узлов. Вооружение: артиллерийское, зенитное, торпедное, противоминное.

Все возможные потомки по очереди престолонаследия были спасены при помощи союзных Династий, кроме Императора Михаила Александровича, который находился в тот момент в заключении на Урале, но ему помогли организовать побег. Зная все перемещения семьи от своих агентов и осведомителей, Михаил готовился вырваться из плена и бежать, при помощи присягнувших ему офицеров и преданных друзей. Видимо, о побеге знали точно датчане, он встречался накануне с датским консулом, находящимся в Перми. Насчет англичан сказать трудно, судя по всему, они сделали ставку на адмирала Колчака и помогали ему. Хотя может Михаил Второй находился в Сиаме или в какой-то колонии Великобритании при помощи Двора Виндзоров.

Интересно, но Великий князь Кирилл Владимирович не принимал участие в официальной эвакуации Дома Романовых при помощи других Династий. Еще в июне 1917 г., вскоре после февральской революции, он самостоятельно тайно бежал из Петербурга с супругой, через Финский залив, в княжество Финляндию. Финляндия отделилась от России позже, после октябрьского переворота и Великий князь, уехав в русскую провинцию, сразу после революции оказался за границей.

Гражданская война в Сибири

Изучая историю пребывания в этот период в Перми Венценосного наследника Престола и события начала Гражданской войны, можно смело сделать выводы о совпадении его планов и проявлений с действиями организованной в том же регионе Сибирской армии. Михаил Александрович, в отличие от братьев и кузенов, был невероятно храбрым человеком, героем войны и Георгиевским кавалером, кроме того, он был спортсмен и отличный наездник. С детства своим отцом он был приучен к походам, охоте, стрельбе и спартанскому образу жизни, что очень пригодилось ему в неожиданных условиях.

Гражданская война началась, как принято считать, с восстания «бело-чехов». Они были вооружены и хорошо организованы и, не подчинившись приказу Временных о разоружении, представляли собой серьезную военную силу. Они теперь подчинялись Комитету Учредительного Собрания, по крайней мере, так пишут историки. Вскоре, под командой молодого генерала Р. Гайды, они легко и быстро взяли многие города Сибири: Казань, Екатеринбург, Пермь, Шенкурск, Кяхту и др.

В Перми и Екатеринбурге сразу начались расследования убийства Царской Семьи: сначала вел дело следователь И. Сергеев, член Областного суда Екатеринбурга, и он начал склоняться к версии спасения Императора Михаила.

В это время в Сибирь с Востока из Японии, прибыл адмирал Колчак, в сопровождении генерала Нокса и, совершив переворот в Омске, взял власть над повстанцами. После прихода к власти адмирала, немедленно был заменен следователь Сергеев на Соколова, следователя по особым поручениям. А сам Сергеев был расстрелян, вместе с членами «КОМУЧа» на берегу Иртыша по приказу адмирала Колчака, который действовал, видимо, по советам английского генерала Нокса.

Генерал бело-чешской армии Рудольф Гайда, фото 1919 г.

Несмотря на разноречивые показания по поводу исчезновения «Михаила Романова», Соколов пришел к выводу, что Михаил все-таки был увезен чекистами под видом похищения и, видимо, был ликвидирован. При этом, в его книгу, изданную в Берлине, почему то не вошли многие листы допросов и показаний, свидетельствующие в пользу побега, подготовленного при помощи некой монархической «организации». Тело Михаила, однако, не удалось найти в Перми. Вскоре следствие пришлось прекратить, потому что Красная армия опять взяла Пермь, армия чехов откатилась на Восток. Соколов, отступая попал в Харбин и оттуда переехал Европу. В 1923 г. он делает попытку встретиться с Вдовствующей Императрицей – матерью в Дании, но она отказывается принять его с документами, зная его пессимистическую позицию.