Полная версия

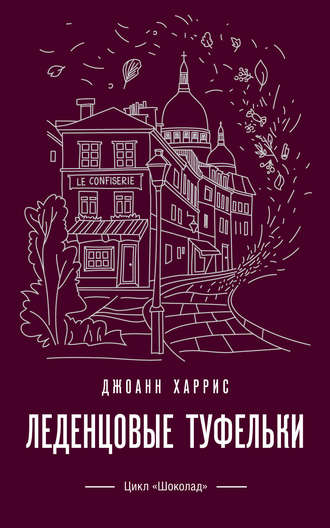

Леденцовые туфельки

Видно, что-то случилось еще в самом начале нашего пути. Что-то изменило и нас самих, и отношение к нам. Возможно, мы на один день – или на одну неделю – дольше, чем нужно, задержались в какой-то из этих деревень. И что-то стало не так, как прежде. И тени удлинились. И мы постоянно убегали от чего-то.

Но от чего? Тогда я этого еще не понимала, но уже чувствовала, видя собственное отражение в гостиничных зеркалах, в сияющих витринах магазинов. Раньше я всегда носила красные туфли, индейские юбки с колокольчиками на подоле, купленные в секонд-хенде пальто с вышитыми на карманах маргаритками, джинсы, расшитые цветами и листьями. Теперь же я старалась слиться с толпой. Черные пальто, черные туфли, черный берет на черных волосах.

Анук ничего не понимала.

– Ну почему мы на этот-то раз не могли остаться? – повторяла она свой давнишний припев.

А меня приводило в ужас даже само название того городка; те страшные воспоминания, точно колючки чертополоха, липли к нашей дорожной одежде. И день за днем мы шли вслед за ветром. А по ночам спали, прижавшись друг к другу, в какой-нибудь комнатенке над придорожным кафе; или варили себе горячий шоколад на переносной плитке; или зажигали свечи и показывали на стене «театр теней»; или придумывали замечательные истории о волшебстве, о ведьмах, о пряничных домиках, о черных людях, которые превращались в волков, а порой никак не могли снова превратиться в людей.

А потом эти истории нам поднадоели. И та настоящая магия, та магия, с которой мы прожили всю жизнь, магия моей матери – чары, амулеты, мистификации, блюдечко с солью у порога, красные шелковые саше, призванные умилостивить мелких божков, – стала нас отчего-то раздражать. Тем летом мне все казалось, что это злобный паук, который любую удачу может превратить в невезение, стоит часам пробить полночь, поймал в свою паутину все наши мечты. И как только я произносила хотя бы крошечное заклинание, или делала какой-нибудь простенький магический фокус, или вынимала из колоды хоть одну гадальную карту, или осмеливалась начертать на двери хотя бы одну руну, отвращающую беду, сразу поднимался тот ветер; он тянул нас за одежду, обнюхивал, точно голодный пес, и гнал нас то в одну сторону, то в другую.

И все же мы ухитрялись бежать впереди него; летом нанимались собирать вишни и яблоки, а в остальное время подрабатывали в кафе и ресторанах, стараясь отложить хоть немного денег, и в каждом городе меняли свои имена. Мы стали очень осторожными. Нам пришлось это сделать. Мы прятались, точно куропатки в поле. Не летали и не пели.

И понемножку, потихоньку карты Таро были совсем позабыты, и травы мои оказались никому не нужны, и особые дни уже никто не отмечал, и никто не обращал внимания на то, что луна прибывает или убывает, и знаки, что на счастье были начертаны у нас на ладонях черными чернилами, побледнели и смылись.

Наступил период относительного спокойствия. Какое-то время мы жили в городе; я даже подыскала нам жилье, выбрала подходящую школу и больницу. Потом купила на marché aux puces[13] дешевенькое обручальное кольцо и представлялась всем как мадам Роше.

А потом, в декабре, родилась Розетт – в пригородной больнице близ Рена. Мы заранее подыскали себе место, где можно было бы какое-то время прожить спокойно, – Ле-Лавёз, деревушку на берегу Луары. Мы сняли квартирку над блинной. Нам там нравилось. Мы с удовольствием там бы и остались…

Но у декабрьского ветра на наш счет имелись иные планы.

V’là l’bon vent, V’là l’joli vent,V’là l’bon vent, ma mie m’apelle…[14]Этой колыбельной научила меня мать. Это старинная песенка, любовная, колдовская, и я пела ее, чтобы успокоить тот ветер, заставить его хотя бы теперь оставить нас и лететь дальше. Я пела ее и для того, чтобы убаюкать то крошечное мяукавшее существо, которое принесла с собой из больницы. Малютка не желала ни есть, ни спать, только жалобно кричала, как кошка, и каждую ночь ветер за окнами визжал и метался, точно разгневанная мегера, и каждую ночь мне приходилось петь эту песенку, чтобы он уснул. Я называла его добрым ветром, веселым ветром, пытаясь умилостивить, как это делали когда-то простые люди, называя злобных фурий добрыми госпожами, хорошими госпожами, надеясь избежать их мести.

Неужели благочестивые и мертвых преследуют?

Они снова нашли нас там, на берегу Луары, и снова мы вынуждены были бежать. На этот раз в Париж – в Париж, город моей матери и место моего рождения, то единственное место, куда, как я поклялась, мы никогда не вернемся. Но большой город дарует возможность стать невидимками тем, кто к этому стремится. Здесь мы перестали быть попугаями в стае воробьев; теперь у нас такое же оперение, что и у здешних птиц, – слишком заурядное, слишком тусклое и на мой взгляд, и на чужой, по-моему, тоже. Моя мать когда-то бежала в Нью-Йорк, желая там умереть; а я бежала в Париж, мечтая родиться заново. Больна ты или здорова? Счастлива или горюешь? Богата или бедна? Этому городу все равно. У этого города есть и другие дела, поважнее. Не задавая вопросов, он проходит мимо тебя, он идет своим путем и даже плечами от удивления не пожмет.

И все же тот год оказался очень тяжелым. Было холодно, малышка плакала, мы ютились в крошечной комнатушке неподалеку от бульвара Шапель, ночью по стенам метались красные и зеленые неоновые огни рекламы, и начинало казаться, что сейчас ты просто сойдешь от этого с ума. Я могла бы остановить эти огни – я знаю одно заклинание, благодаря которому сделать это было бы так же легко, как повернуть в комнате выключатель, – но ведь я поклялась: больше никакой магии, а потому спать нам удавалось урывками, между вспышками красного и зеленого света. И Розетт продолжала непрерывно плакать до самого Крещения (так мне кажется), и впервые наш galette de rois[15] был не домашнего приготовления, а куплен в магазине, да, впрочем, никому особенно и праздновать-то не хотелось.

Ах, как я в тот год ненавидела Париж! Я ненавидела этот холод, эту глубоко въевшуюся сажу и эти запахи; ненавидела грубость парижан; ненавидела грохот железнодорожных путей; ненавидела насилие и враждебность, которыми этот город пропитан. Впрочем, вскоре я поняла, что Париж – это вовсе и не город, а просто целая куча таких русских кукол, матрешек, которые вставляются одна в другую, – и у каждой свои привычки и предрассудки; у каждой своя церковь, или мечеть, или синагога; и все они заражены фанатизмом, сплетнями, все члены каких-то организаций, и среди них, как и повсюду, есть козлы отпущения, неудачники, любовники, вожаки и отверженные, подлежащие всеобщему осмеянию и презрению.

Некоторые люди относились к нам хорошо, например индийская семья, что присматривала за Розетт, пока мы с Анук ходили на рынок, или бакалейщик, который отдавал нам подпорченные фрукты и овощи из своей кладовой. От других доброго отношения даже и ждать не стоило. Скажем, от тех бородатых мужчин, которые сразу отворачивались, если мы с Анук проходили мимо их мечети на улице Мирра. Или от женщин у входа в церковь Святого Бернара, которые и вовсе смотрели на меня, как на грязь.

С тех пор многое в нашей жизни значительно переменилось. Мы наконец нашли подходящее место. Меньше чем в получасе ходьбы от бульвара Шапель. Оказалось, что на площади Фальшивомонетчиков мир совсем иной.

Монмартр – сущая деревня, утверждала моя мать; этакий остров, вздымающийся над парижским туманом. Это, конечно, не Ланскне, но все же место совсем неплохое; у нас маленькая квартирка над магазином, там есть и кухонька, и комнатка для Розетт, и даже для Анук нашлась каморка на самом верху, где под свесами крыши вьют гнезда птицы.

В нашей шоколадной лавке раньше размещалось маленькое кафе, принадлежавшее одной пожилой даме по имени Мария-Луиза Пуссен, которая жила здесь, на втором этаже, уже лет двадцать. Мадам успела похоронить и мужа, и сына, но и теперь, на седьмом десятке, чувствуя себя неважно, все же упрямо отказывалась уходить от дел. Ей требовалась помощница, а мне – работа. Я согласилась вести ее дела за небольшое вознаграждение и разрешение жить наверху, а по мере того, как мадам становилось все труднее оказывать мне поддержку, мы решили преобразовать кафе в шоколадную лавку.

Я заказала припасы, составила финансовые отчеты, организовала доставку, бегала по распродажам, руководила ремонтными и строительными работами. Подобная суета продолжалась более трех лет, и мы к ней даже как-то привыкли. Возле нашего дома нет и крошечного садика, да и квартирка у нас тесновата, зато из окошка виден Сакре-Кёр, парящий над улицами, точно воздушный корабль. И Анук поступила в школу – в лицей Жюля Ренара, совсем рядом с бульваром Батиньоль, – и учится очень хорошо, умница моя, и много работает, так что я ею горжусь.

Розетт уже почти четыре года, и она, конечно, в школу не ходит, а остается со мной в магазине и забавляется тем, что выкладывает на полу орнамент из пуговиц и конфет, подбирая их по цвету и по форме, или рисует, заполняя в альбоме страницу за страницей маленькими фигурками различных животных. Она учится языку глухонемых и быстро усвоила те жесты, которые соответствуют словам «хорошо», «еще», «снова», «обезьяна», «утки», а совсем недавно – к большому восторгу Анук – она выучила еще и слово «дерьмо».

В обеденный перерыв мы закрываем магазин и идем гулять в парк Тюрлюр, где Розетт нравится кормить птичек, или проходим чуть дальше, на монмартрское кладбище, которое особенно любит Анук – за его мрачное великолепие и множество кошек. А иногда я просто болтаю с хозяевами других магазинов и кафе, расположенных в нашем quartier[16]. Например, с Лораном Пансоном, владельцем небольшого грязноватого кафе-бара на той стороне площади; или с посетителями его заведения, по большей части завсегдатаями, которые приходят туда завтракать и остаются там до обеда; или с мадам Пино, что продает на углу почтовые открытки и всякую религиозную макулатуру; или с уличными художниками, обычно располагающимися посреди площади Тертр, где побольше туристов.

Существует строгое разграничение между жителями Butte, то есть вершины Холма, и прочими обитателями Монмартра. Первые считают себя во всех отношениях выше остальных – во всяком случае, мои непосредственные соседи на площади Фальшивомонетчиков абсолютно в этом уверены. И вообще, согласно их мнению, Холм – это последний аванпост истинно парижского духа в городе, где ныне правят иностранцы.

Здешние жители никогда не покупают шоколад. Это строгое, хотя и неписаное правило. Некоторые места и существуют-то исключительно для аутсайдеров, например булочная-кондитерская на площади Галетт, с ее зеркалами в стиле ар-деко, цветными витражами и барочными колоннами из миндального печенья. Местные же ходят на улицу Трех Братьев в более дешевую и простую булочную-кондитерскую: там и хлеб лучше, и круассаны каждый день пекут. А едят они у Пансона в «Крошке зяблике», где столы покрыты дешевым пластиком и всегда есть plat du jour[17], тогда как все «пришлые» вроде нас втайне предпочитают такие заведения, как «Богема» или, хуже того, «Розовый дом», куда истинные сыновья и дочери Холма даже носа не кажут; и уж они бы точно никогда не стали позировать художнику на террасе кафе или на площади Тертр, и к мессе в Сакре-Кёр ни за что не пошли бы.

Нет, к нам в магазин заходят действительно в основном туристы или приезжие. Хотя и у нас есть свои завсегдатаи, например мадам Люзерон, которая заходит каждый четверг по пути на кладбище и всегда покупает одно и то же – три ромовых трюфеля, ни больше, ни меньше, в подарочной коробочке, обвязанной лентой. Или та крошечная белокурая девчушка с обкусанными ногтями, которая почти ничего не покупает – волю испытывает. Или Нико из итальянского ресторана, что на улице Коленкур; он бывает у нас почти каждый день, и его страстная любовь к шоколаду – как и вообще к еде – напоминает мне об одном человеке, которого я когда-то знала.

Бывают и случайные покупатели. Те, кто заходит просто посмотреть, или купить подарок, или маленькое поощрение ребенку – витую леденцовую сосульку, коробочку засахаренных фиалок, упаковку марципанов или pain d’épices[18], розовую сливочную помадку или ананасовые цукаты, вымоченные в роме и начиненные гвоздикой.

Мне известны все их предпочтения. Я знаю, что нужно каждому, но никогда не скажу этого вслух. Слишком опасно. Анук сейчас уже одиннадцать, и порой я почти физически ощущаю его, то ужасное знание, что трепещет и мечется у нее в душе, точно зверек в клетке. Анук, мое летнее дитя! В былые времена она ни за что не смогла бы солгать мне, как не смогла бы, например, разучиться улыбаться. Моя Анук, которая когда-то любила лизать мне лицо или бусы у меня на шее, желая сказать: я люблю тебя! – и делала это даже в общественных местах. Моя Анук, моя маленькая незнакомка. Теперь она все сильнее отдаляется от меня, и я не всегда могу понять ее странные настроения, ее загадочное молчание, ее поразительные сказки и истории и тот ее особенный взгляд, каким она порой на меня смотрит – прищурившись и словно пытаясь разглядеть в воздухе надо мной нечто полузабытое.

Мне, разумеется, пришлось изменить и ее имя. Теперь я стала Янной Шарбонно, а она – Анни, хотя для меня она всегда будет Анук. Но дело совсем не в этих новых именах. Мы и раньше столько раз меняли их. Нет, из нашей жизни ушло, ускользнуло нечто иное. Не знаю, что именно, но чувствую: чего-то мне не хватает.

Она же просто растет, уговариваю я себя. Где-то вдали, точно на противоположном конце огромного зеркального зала, мелькает уменьшенная расстоянием Анук – девятилетняя, все еще исполненная скорее солнечного света, а не тени; затем семилетняя; затем шестилетняя, идущая вперевалочку в желтых резиновых сапожках; Анук с Пантуфлем, неясный подскакивающий силуэт которого виднеется у нее за спиной; Анук, зажавшая в маленьком розовом кулачке огромный ком сахарной ваты… Все это сейчас, конечно, ушло, точнее, уходит, скрывается за рядами будущих Анук – Анук тринадцатилетней, уже открывшей для себя мальчиков, Анук четырнадцатилетней, Анук – нет, это просто невозможно! – двадцатилетней, стремящейся куда-то к новым горизонтам…

Интересно, что она еще помнит из прошлого? Четыре года – большой срок для ребенка ее возраста, да она больше и не говорит ни слова ни о Ланскне, ни о магии, ни, увы, даже о Ле-Лавёз, хотя иногда у нее все же кое-что невольно проскальзывает – какое-то имя, какие-то воспоминания, – и эти случайные оговорки для меня свидетельствуют о многом, куда большем, чем думает она сама.

Но семь и одиннадцать – это весьма далекие друг от друга континенты. Надеюсь, я все же неплохо поработала. Во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы удержать того зверя в клетке, а ветер – в состоянии относительного покоя, и пусть теперь деревня на берегу Луары представляется Анук всего лишь поблекшей открыткой, присланной с острова сновидений.

Вот так я и стерегу свою правду, а земля все продолжает вертеться со всем своим добром и злом, но мы держим наши колдовские умения при себе и никогда ни во что не вмешиваемся – никогда не пускаем их в ход даже ради друзей. И никогда не делаем даже таких пустячных магических жестов, как руна на счастье, небрежно начертанная на крышке конфетной коробки.

Я понимаю, это, в общем, небольшая плата почти за четыре года спокойной жизни. Но порой мне хочется знать: сколько мы уже заплатили за то, чтобы нас оставили в покое, и сколько еще придется платить?

Мать часто рассказывала мне одну старинную историю – о юноше, который прямо на дороге продал свою тень бродячему торговцу в обмен на дар вечной жизни. Он получил желаемое и пошел себе дальше, страшно довольный заключенной сделкой, – ну какая мне польза от тени, думал он, от нее явно имело смысл избавиться.

Но проходили месяцы, годы, и юноша начал кое-что понимать. Выйдя из дома, он не отбрасывал тени; ни в одном зеркале он не видел отражения своего лица; и ни в одном пруду, ни в одном озере, какой бы тихой ни была там вода, он не мог себя разглядеть. А вдруг я превратился в невидимку, как-то даже подумал он. В солнечные дни он старался не выходить из дому, избегал он также и лунных ночей, у себя дома разбил все зеркала, а окна изнутри закрыл ставнями – но ни удовлетворения, ни покоя это ему не принесло. Невеста его оставила; друзья состарились и умерли. А он все жил да жил в вечном полумраке своего дома, пока однажды в полном отчаянии не пошел к священнику и не признался в том, что совершил.

И священник, который в те дни, когда юноша заключил свою сделку, был еще молод, а теперь стал желтым, как старые кости, трясущимся стариком, только головой покачал и сказал ему:

– Ты, сынок, не торговца встретил тогда на дороге, а самого дьявола. Это с ним ты заключил сделку, а сделка с дьяволом обычно кончается тем, что люди теряют свою душу.

– Но ведь я отдал всего лишь тень! – запротестовал юноша.

И снова дряхлый священник покачал головой.

– Человек, который не отбрасывает тени, – это, если честно, и не человек вовсе, – сказал он и отвернулся, ничего более не прибавив.

Что ж, юноша вернулся домой. А наутро его нашли повесившимся на ветке дерева. И солнце светило прямо ему в лицо, а на траве у него под ногами лежала его длинная тонкая тень.

Это всего лишь притча, конечно, но отчего-то она постоянно приходит мне на ум, особенно по ночам, когда я не могу уснуть, а ветер тревожно завывает за окном. И тогда я сажусь в постели, поднимаю руки и проверяю, видна ли на стене моя собственная тень.

И я замечаю, что все чаще и чаще мне хочется проверить, есть ли тень у Анук.

Глава 3

31 октября, среда

Ну и дела! Вианн Роше. Надо же было сморозить такую глупость! И кто меня только за язык дернул. Ну почему я вечно несу всякую чушь? Я и сама часто не могу этого понять. Сказала потому, наверное, что мама подслушивала. И я очень рассердилась. Я теперь вообще часто сержусь.

И еще, возможно, из-за этих туфель. Ах, какие у нее были потрясающие туфельки! На высоких каблучках, ярко-красные, как помада, и блестящие, как леденец. Они сверкали на булыжной мостовой, точно драгоценные камни. Других таких туфель в Париже просто не встретишь. Во всяком случае, на обычных людях – уж точно. А мы и есть обычные люди – по крайней мере, мама так говорит, хотя порой по ее поступкам этого и не скажешь.

Ах, какие туфельки…

Цок-цок-цок – простучали они по камням мостовой и замерли прямо напротив нашей лавки, а их хозяйка принялась заглядывать внутрь.

Сначала, со спины, она даже показалась мне знакомой. Ярко-красное пальто в тон туфлям. Светло-каштановые, цвета кофе со сливками, волосы стянуты на затылке шарфом. Уж не нашиты ли у нее колокольчики на подол яркой юбки с набивным рисунком? Уж не позванивает ли на запястье браслет с амулетами? И что за слабое, едва заметное сияние окутывает ее, словно дымка, что повисает жарким днем над Парижем?

Наш магазин был закрыт по случаю похорон. Еще мгновение – и она бы ушла. А мне так хотелось, чтобы она осталась, вот я и сделала нечто такое, чего делать не полагалось, нечто такое, о чем, по мнению мамы, я уже и думать забыла, нечто такое, чего давным-давно не делала. Я скрестила пальцы у нее за спиной и быстро начертала в воздухе некий символ.

Ветерок, приносящий аромат ванили, и тертого мускатного ореха, и темных, поджаренных на слабом огне бобов какао.

Это не колдовство. Правда-правда. Это просто такой фокус, я в это просто играю. Настоящего колдовства вообще не существует – и все же моя магия действует. Иногда.

«Ты меня слышишь?» – спросила я. Не вслух, конечно, а как бы про себя, тенью своего настоящего голоса, которая звучит почти неслышно, точно легкое шуршание падающих листьев.

И она меня услышала! Я точно знаю. Она вздрогнула, обернулась и застыла, а я заставила нашу голубую дверь светиться, совсем чуть-чуть, и она засияла, как чистое осеннее небо. Я еще немного позабавилась с дверью – как с зеркальцем, когда пускаешь кому-то в лицо солнечные зайчики.

Запах древесного дыма над большой миской; рисунок, решительно нанесенный кремом, брызги сахарного сиропа. Горьковатый аромат апельсина, это твое любимое, семидесятипроцентный черный шоколад, а внутри толстенькие ломтики апельсинов из Севильи. Попробуй. Вкуси. Испытай наслаждение.

Она обернулась. Я так и знала! Казалось, она была несколько удивлена, когда увидела меня, но все-таки улыбнулась. Я разглядывала ее лицо – голубые глаза, широкая улыбка, несколько веснушек на переносице; она понравилась мне сразу, как когда-то сразу понравился и Ру, в первый же день нашего с ним знакомства…

И тут она спросила меня, кто умер.

Я ничего не могла с собой поделать. Возможно, из-за этих ее туфель, возможно, потому что знала: мама стоит за дверью. Так или иначе, эти слова у меня просто вырвались, это получилось, как и с тем солнечным светом на створках двери, как с запахом дыма.

И как только я сказала: «Вианн Роше» – наверное, слишком громко сказала, – из-за двери появилась мама. В своем черном пальто, с Розетт на руках и с тем выражением на лице, какое бывает у нее, когда я плохо себя веду или когда с Розетт в очередной раз что-то случается.

– Анни!

Дама в красных туфельках посмотрела сперва на нее, потом на меня, потом снова на нее.

– Мадам… Роше?

Но мама уже взяла себя в руки.

– Это моя… девичья фамилия, – сказала она. – Теперь я мадам Шарбонно. Янна Шарбонно. – И она снова бросила на меня тот свой взгляд. – Боюсь, моя дочь не слишком удачно пошутила, – объяснила она даме в красных туфельках. – Надеюсь, она не слишком вам докучала своими шутками?

Дама рассмеялась; казалось, она вся превратилась в смех, улыбались даже ее красные туфельки.

– Ничуть она мне не докучала, – сказала она. – Я просто рассматривала ваш замечательный магазин.

– Не мой, – сказала мама. – Я здесь просто работаю.

Дама опять рассмеялась.

– Мне бы тоже хотелось здесь поработать! Между прочим, я действительно работу ищу, вот и застряла у вашей витрины, пожирая взглядом выставленные там шоколадки.

После этих слов мама немного расслабилась, поставила Розетт на землю и повернулась, чтобы запереть дверь. Розетт с серьезным видом разглядывала даму в красных туфлях. Та ей улыбнулась, но Розетт на улыбку не ответила. Она редко улыбается незнакомым людям. И мне почему-то было даже приятно, что Розетт ей не улыбнулась. Это ведь я ее нашла, думала я. Я ее здесь задержала. И пока что, пусть ненадолго, она принадлежит только мне одной.

– Вы ищете работу? – переспросила мама.

Дама кивнула.

– Моя приятельница, с которой мы вместе снимали квартиру, в прошлом месяце съехала, а я работаю официанткой и просто не могу в одиночку за такую квартиру платить. Меня зовут Зози, Зози де л’Альба, и, между прочим, шоколад я просто обожаю!

Ну разве она может кому-то не понравиться, думала я. У нее ведь такие голубые глаза, а улыбка – точно ломоть спелого, сахарного арбуза. Правда, улыбка эта несколько увяла, когда она посмотрела на объявление, висевшее на двери.

– Мне очень жаль, – сказала она. – Я, кажется, совершенно не вовремя. Надеюсь, это не кто-то из ваших родных?

Мама снова подхватила Розетт на руки.

– Это мадам Пуссен. Она здесь жила. И она наверняка сказала бы, что этот магазин содержит она, хотя, если честно, проку от нее было чуть.

Я вспомнила мадам Пуссен, ее желтоватое, цвета алтея, лицо, ее передники в голубую клетку. Больше всего она любила розовые сливочные помадки и ела их куда чаще, чем следовало бы, хотя мама никогда ей ни слова на этот счет не сказала.

По словам мамы, на нее обрушился удар, что звучит, по-моему, очень даже неплохо. Удача ведь тоже обрушивается внезапно. Накрывает – как ласково накрывают одеялом спящего ребенка. Но потом до меня дошло, что больше мы мадам Пуссен никогда не увидим. Никогда. И я ощутила какое-то странное головокружение, словно у меня под ногами вдруг разверзлась бездна.

– Неправда, был от нее прок, был! – возразила я маме и заплакала. И тут же почувствовала ее руку у себя на плечах, и запах лаванды, и шуршание дорогого шелка, и она что-то тихо шепнула мне на ухо – какое-то заклинание, подумала я и слегка удивилась этому, словно вновь вернувшись в те дни, в Ланскне… Но стоило мне поднять глаза, и я поняла, что это вовсе не мама, а Зози. Это ее длинные волосы касались моего лица, это ее красное пальто так и сияло на солнце.

А у нее за спиной стояла мама в своем траурном пальто, и глаза ее были темны, как ночь, так темны, что по ним ничего нельзя было прочесть. Она сделала шаг – по-прежнему держа на руках Розетт, – и я поняла, что, если я так и буду стоять, она обнимет нас обеих, и тогда уж я точно не смогу перестать плакать, хотя я, наверное, толком и не сумела бы объяснить ей, почему плачу. Нет, ни за что, только не сейчас, не перед этой дамой в леденцовых туфельках!

И я, резко повернувшись, бросилась бежать куда-то по пустынному переулку, сразу почувствовав себя свободной, как ветер. Мне нравится бежать: можно делать огромные прыжки, и, если раскинуть руки, чувствуешь себя воздушным змеем; можно пробовать ветер на вкус; можно попытаться обогнать мчащееся впереди тебя солнце; и порой мне это даже почти удается – обогнать и этот ветер, и это солнце, и собственную тень, что гонится за мной по пятам.