Полная версия

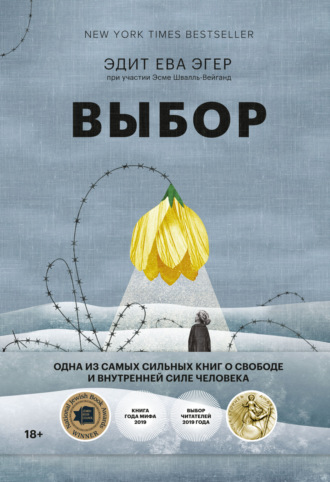

Выбор. О свободе и внутренней силе человека

– От ниток к пулям, – говорит кто-то.

– Дамы, да нас повысили, – откликнулась Магда.

Ветер на крыше товарного вагона изматывает до уничтожения. Зато я, когда так мерзну, не чувствую голода. От чего лучше погибнуть – от холода или огня? От газа или выстрела? Следующее событие происходит неожиданно. Даже при сидящих на крыше арестантах англичане обрушивают на поезд бомбы. Свист и грохот. Дым. Крики. Поезд останавливается, и я спрыгиваю. Я первая, кто оказывается внизу. Взбегаю по заснеженному склону, прилегающему к путям, к реденькой роще, где останавливаюсь перевести дыхание и осмотреть снег вокруг в поисках сестры. Среди деревьев Магды нет. Я не вижу, чтобы она бежала от поезда. Бомбы свистят и взрываются на путях. Рядом с поездом я замечаю груду тел. Магда.

Мне нужно выбрать. Я могу убежать. Спрятаться в лесу. Порыскать в поисках жизни. Свобода так близко, всего в нескольких шагах. Но если Магда жива и я оставлю ее, кто даст ей хлеба? А если она мертва? Эта секунда выбора точно щелкает затвором автомата. Щелк – лес. Щелк – железная дорога. Я сбегаю по холму обратно.

Магда сидит в кювете, на коленях – мертвая девушка. Это Хава. С подбородка Магды течет кровь. В соседнем вагоне сидят мужчины. Они едят. Тоже заключенные, но не как мы. Они одеты в гражданскую одежду, а не в форму. И у них есть еда. Немецкие политзаключенные, как мы предполагаем. В любом случае у них перед нами привилегии. Они едят. Хава мертва, Магда жива, а я могу думать только о еде. Магда, наша красотка, истекает кровью.

– У нас есть возможность попросить еды, а ты в таком виде, – ругаюсь я на нее. – Какой уж тут флирт с такой раной.

Пока есть силы на нее злиться, я избавлена от чувства страха или изводящей все внутри боли от того, что чуть не случилось. Вместо радости, вместо благодарения судьбе, что мы обе живы, что прошли еще один роковой момент, я обрушиваю на сестру свою ярость. Я гневаюсь на Бога и на судьбу, но направляю весь свой душевный сумбур, всю свою боль на кровоточащее лицо моей сестры.

Магда не отвечает на мои нападки. И не вытирает кровь. Конвоиры подходят ближе, кричат на нас, тычут в тела автоматами и убеждаются, что те, кто не двигаются, действительно мертвы. Мы оставляем Хаву на грязном снегу и встаем к другим уцелевшим.

– Ты могла сбежать, – говорит Магда. Она говорит это так, будто считает меня дурой.

За час боеприпасы загружают в новые вагоны, и мы опять взбираемся наверх в нашей полосатой форме; кровь у Магды на подбородке засохла.

* * *Мы пленники и беженцы. Мы давно потеряли счет дням и часам. Магда – моя путеводная звезда. Пока она рядом, у меня есть все, что нужно. Как-то утром нас снимают с поезда с боеприпасами, и много дней подряд мы идем колонной. Снег начинает таять, обнажая мертвую траву. Возможно, мы идем неделями. Падают бомбы, иногда совсем близко. Мы видим, как горят города. Останавливаемся в маленьких городках по всей Германии, иногда идем на юг, иногда – на восток, по пути нас заставляют работать на заводах.

Считать заключенных – забота эсэсовцев. Я не подсчитываю, сколько нас остается. Может быть, потому, что знаю: с каждым днем цифра уменьшается. Это уже не лагерь смерти. Но все равно есть множество способов принять смерть. Придорожные канавы красны от крови тех, кому стреляли в спину или грудь, – тех, кто пытался сбежать, и тех, кто не поспевал. Некоторые девочки совсем отмораживают ноги и падают, как опрокинутые деревья. Истощение. Постоянная уязвимость. Лихорадка. Голод. Переохлаждение. Если конвоир не спускает курок, это делает само тело.

Мы продержались без еды много дней. Подходим к вершине холма и видим ферму, хозяйственные постройки, загон для домашнего скота.

– Сейчас вернусь, – говорит Магда. Она бежит к ферме, петляя между деревьями, надеясь, что ее не заметят солдаты СС, которые остановились покурить.

Я наблюдаю, как Магда зигзагом бежит к ограде сада. Еще не время для весенних овощей, но я готова есть и коровий корм, ела бы даже сушеные стебли. Если мышь прошмыгивает в комнату, где мы спим, девочки набрасываются на нее. Я стараюсь не привлекать внимания к Магде своим пристальным взглядом. Отворачиваюсь, но, когда смотрю снова в ту сторону, уже не вижу ее. Стреляют. Еще раз. Кто-то заметил мою сестру. Конвоиры орут на нас, пересчитывают, держа наготове автоматы. Звучат еще несколько очередей. Магды не видно. Помоги мне, помоги! Я ловлю себя на том, что взываю к маме. Я говорю с ней, как она когда-то молилась, обращаясь к портрету своей матери над пианино. Магда рассказывала мне, что мама так делала даже во время родов. В ночь, когда я родилась, Магда слышала, как мама кричит: «Мама, помоги мне!» Потом Магда услышала плач ребенка – мой плач – и то, как мама сказала: «Ты помогла». Взывать к мертвым – мое право по рождению. Мама, помоги мне, – молюсь я. Между деревьями мелькает серое пятно. Она жива. И увернулась от пуль. Каким-то образом она остается незамеченной. Я снова могу дышать лишь тогда, когда Магда оказывается рядом со мной.

– Там была картошка, – говорит она. – Если эти уроды не начали бы стрелять, мы ели бы картошку.

Я представляю, как надкусываю картофелину, как будто это яблоко. Я даже не стала бы тратить время на то, чтобы вытереть с нее землю. Я ела бы грязь вместе с крахмалом и кожурой.

Мы идем работать на завод по производству боеприпасов рядом с чешской границей. Узнаем, что сейчас март. Однажды я не могу слезть со скамейки в нашем похожем на сарай ночлеге. Меня лихорадит, знобит, я чувствую слабость.

– Вставай, Дицука, – велит мне Магда. – Отпроситься из-за болезни не получится.

В Аушвице тем, кто не мог работать, говорили, что их забирают в больницу, и они исчезали. С чего бы сейчас что-то изменилось? Инфраструктуры для убийства здесь нет, специально для этого не проложены трубы, не заложены кирпичи. Но и одна пуля справится не хуже. И все равно я не могу встать. Я слышу свой голос: я что-то бессвязно бормочу про бабушку с дедушкой. Они разрешат нам прогулять школу и возьмут с собой в пекарню. Мама не может забрать у нас сладости. Краем сознания я понимаю, что брежу, но не могу прийти в себя. Магда велит мне замолчать и укрывает меня пальто, чтобы я была в тепле, если жар спадет, но главное, чтобы спрятать меня.

– Не вздумай и пальцем шевельнуть, – говорит она.

Завод совсем рядом, за мостом через быстрый ручей. Я лежу под пальто, представляя, что меня не существует, думая о том, как обнаружится моя пропажа и надзиратель придет в сарай и застрелит меня. Сможет ли Магда услышать выстрел сквозь шум станков? Теперь я никому не нужна.

Я проваливаюсь в лихорадочный сон. Мне снится огонь. Это знакомый сон – уже почти год мне снится тепло. Но я просыпаюсь и на этот раз понимаю, что меня действительно душит запах гари. Что это, горит сарай? Я боюсь идти к двери, боюсь, что не дойду на своих ослабевших ногах, а если дойду, то выдам себя. Потом я слышу бомбы. Свист и взрыв. Как я могла спать, когда началась атака? Стаскиваю себя со скамьи. Где безопаснее? Даже если я могла бы бежать, то куда? Слышу крики: «Завод горит! Завод горит!»

Даже в своем состоянии я понимаю, какое расстояние отделяет меня от сестры. Я уже эксперт в измерении пространства. Сколько между нами рук? Сколько ног? Сколько раз надо сделать «колесо»? Сейчас между нами мост. Вода и дерево – и огонь. Я вижу его от двери сарая, до которой я все-таки дошла и стою, прислонившись к косяку. Мост, ведущий к заводу, охвачен пламенем, завод поглотил дым. Для тех, кто сейчас переживал бомбардировку, начавшаяся суматоха давала передышку. Возможность сбежать. Я представляю, как Магда выбивает окно и мчится к деревьям. Смотрит через ветви на небо. Готовая бежать столько, сколько будет нужно, чтобы стать свободной. Если она ударится в бега, я свободна от всех обязательств. Я могу сползти на пол и никогда больше не вставать. Какое будет облегчение! Существовать – это большой долг. Я позволяю своим ногам упасть и сложиться, словно это два платка. Я расслабляюсь в падении. Появляется Магда в ореоле огня – уже мертвая. Она меня опередила. Но я догоню. Чувствую жар огня. Я вот-вот присоединюсь к ней. Уже сейчас. «Иду! – кричу я. – Подожди меня!»

Я не улавливаю того мига, когда она перестает быть призраком и предстает снова во плоти. Она как-то дает мне понять, что перешла по горящему мосту, чтобы забрать меня.

– Вот дура, – говорю я, – ты же могла сбежать!

Наступил апрель. Трава зелеными потоками покрывает холмы. Световые дни все длиннее. В нас плюют дети, когда мы идем по окраинам города. Какая жалость, думаю я, что этим детям так обработали мозги, внушив ко мне ненависть.

– Знаешь, как я отомщу? – говорит Магда. – Я убью мать какого-нибудь немца. Немец убил мою мать; я убью мать-немку.

У меня другое желание. Я мечтаю, чтобы мальчик, который плюет в нас, однажды понял, что ему не нужно меня ненавидеть. В моей фантазии о мести мальчик, сейчас кричавший нам: «Грязные жидовки! Паразиты!» – держит букет роз. «Теперь я знаю, – говорит он, – что нет причин тебя ненавидеть. Ни одной причины». И мы обнимаемся во взаимном прощении. Я не посвящаю Магду в свои фантазии.

Однажды, когда начинает смеркаться, эсэсовцы заталкивают нас в общественный центр, где нам предстоит провести ночь. Снова нет еды.

– Кто покинет помещение, будет расстрелян на месте, – предупреждает охранник.

– Дицука, – стонет Магда, когда мы опускаемся на деревянный настил, который будет нам сегодня постелью. – Еще немного – и мне конец.

– Замолчи, – говорю я. Она меня пугает. Ее подавленность для меня страшнее вскинутого автомата. Она так обычно не говорит. Магда не сдается. Быть может, я стала для нее обузой. Возможно, ее истощила моя болезнь, пока она поддерживала меня.

– Ты не умрешь, – говорю я. – Сегодня мы поедим.

– Ох, Дицука, – говорит она, отворачиваясь к стенке.

Я ей докажу. Я покажу, что есть надежда. Достану какой-нибудь еды. Верну ей силы. Эсэсовцы расположились у двери, поближе к уходящему вечернему свету, чтобы съесть свой паек. Бывало, они бросали нам кусок еды, просто чтобы с удовольствием посмотреть, как мы униженно сползаемся к нему. Я тоже подползаю к ним на коленях. «Пожалуйста, пожалуйста», – умоляю я. Они смеются. Один из них держит рядом со мной кусок тушенки, я наклоняюсь к нему, но солдат кладет кусок себе в рот, и все громко хохочут. Так они играют со мной, пока я не устаю. Магда уснула. Я не собираюсь отступать, я отказываюсь ее подводить. Солдаты прерывают свой пикник, чтобы справить нужду или покурить, и я выскакиваю через черный ход.

Я чувствую запахи навоза, цветущих яблок и немецкого табака. Трава влажная и холодная. За отштукатуренной оградой виден огород: маленькие кочаны салата, стебли горошка, перистые зеленые хохолки моркови. Я чувствую вкус моркови, как будто я ее уже сорвала, хрустящую и всю в земле. Перебраться через стену нетрудно. Я немного обдираю колени, когда подтягиваюсь наверх, и яркие пятнышки крови ощущаются на коже как дуновение свежего воздуха, как будто что-то хорошее выбирается из глубины наружу. У меня кружится голова. Я хватаю морковь за ботву и тяну, корни высвобождаются из земли со звуком разрывающихся швов. Плоды у меня в руках, я чувствую их вес. С корней свисают комья земли. Даже у этой земли запах пиршества: в ней, как в семенах, может быть все, что только возможно. Я снова взбираюсь на стену, грязь стекает по моим коленкам. Представляю лицо Магды, когда она будет вгрызаться в первый свежий овощ за год. Я сделала рискованную вещь, и это дало плоды. Я хочу, чтобы Магда это увидела – не только пищу, питательные вещества, которые растворятся в ее крови; а увидела надежду. Я снова спрыгиваю на землю.

Но я не одна. На меня сверху вниз смотрит мужчина. Он хватается за оружие. Это солдат вермахта, не СС. Его карающий взгляд пугает не меньше, чем его автомат. «Как ты посмела? – говорят его глаза. – Я научу тебя подчиняться». Он толкает меня, я падаю на колени. Он взводит курок и приставляет дуло к моей груди. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, – молюсь я, как тогда, танцуя для Менгеле. – Пожалуйста, помоги ему меня не убивать. Я трясусь. Морковки стучат по ногам. На секунду солдат опускает автомат, затем снова поднимает. Клик-клак. Хуже страха смерти чувство, что ты в ловушке, что ты беспомощен и не знаешь, что случится в следующий миг. Он рывком поднимает меня на ноги и разворачивает к дому, где спит Магда. Рукояткой автомата он толкает меня внутрь.

– Писала, – зайдя, говорит он охране, и они глупо хихикают. Я прячу морковь под робой.

Магда просыпается не сразу. Мне приходится сунуть ей в руку морковь, до того как она откроет глаза. Она ест так быстро, что прикусывает щеку изнутри. Благодарит меня сквозь слезы.

Утром эсэсовцы будят нас. Снова пора выдвигаться. Я умираю от голода, желудок пустой, и мне кажется, что морковь приснилась мне, но Магда показывает пучок зелени, который она припрятала в карман на потом. Ботва завяла. Это отбросы, которые в прошлой жизни мы выбросили бы или скормили гусю на чердаке, но теперь они кажутся нам пленительными, как сказочный горшочек, который с помощью волшебства наполнен золотом. Увядшая, почерневшая морковная ботва – доказательство тайной силы. Я не должна была так рисковать, но я это сделала. Я не должна была выжить, но я выжила. Все эти «должна была» не важны. Они некий принцип самоорганизации. Здесь работают другие принципы, другие авторитеты. Мы превратились в скелетоподобных. Мы так слабы и истощены, что едва ли можем ходить и уж точно не можем маршировать, тем более работать. Но морковь придает мне силы. Если сегодня выживу, завтра буду свободна, – звучит в висках мое заклинание.

Мы встаем рядами для пересчета. Я продолжаю напевать свою мантру. Когда мы уже собираемся выходить в свежее утро, готовясь к очередному дню кошмаров, от двери доносится гам. Охранник-эсэсовец что-то кричит по-немецки, кто-то ему кричит в ответ, проталкиваясь в комнату. Мое дыхание прерывается, и я хватаю Магду за локоть, чтобы не свалиться: это тот, кто ночью был в саду. Он грозно обводит взглядом комнату.

– Где девчонка, которая посмела нарушить правила? – требовательно спрашивает он.

Я трясусь. Не могу успокоиться. Он вернулся, чтобы отомстить. Он хочет публично назначить наказание. Или чувствует, что обязан так сделать. Кто-то прознал о том, что он проявил ко мне невиданную доброту, и теперь он должен поплатиться за свой риск. Он должен заплатить за свой риск, заставив меня заплатить за мой. Меня уже бьет крупной дрожью, так я напугана. Я почти не могу дышать. Я в западне и понимаю, как близка к смерти.

– Где эта маленькая преступница? – спрашивает он еще раз.

Вот-вот он заметит меня. Или заметит морковную ботву, торчащую у Магды из кармана. Невозможно вынести напряженное ожидание того момента, когда он меня узнает. Я бросаюсь на пол и ползу к нему. Магда шикает на меня, но поздно. Я припадаю к его ногам. Вижу грязь на его ботинках и прожилки дерева на полу.

– Ты, – говорит он. В его голосе слышно отвращение. Я закрываю глаза. Жду, что он пнет меня. Жду, что будет стрелять.

Что-то тяжелое падает к моим ногам. Камень? Он хочет забить меня до смерти, хочет, чтобы я умирала медленно?

Но нет. Это хлеб. Маленькая буханка ржаного хлеба.

– Наверно, ты была очень голодна, раз сделала то, что сделала, – говорит он.

Хотела бы я встретиться сейчас с этим человеком. Он доказательство того, что гитлеровскому рейху не хватило двенадцати лет ненависти, чтобы изжить все хорошее в человеке. У него глаза моего отца. Зеленые. И полные сочувствия.

Глава 5. Лестница смерти

Мы снова идем днями и неделями. После Аушвица мы оставались в Германии, но в какой-то день подходим к австрийской границе и ждем, когда сможем ее пересечь. Конвоиры обсуждают слухи, пока мы стоим в бесконечных очередях. Эти очереди создали для меня иллюзию порядка – иллюзию того, что за одним логично следует другое. Какое облегчение – просто стоять. Я прислушиваюсь к разговорам конвоиров: умер президент Рузвельт; войну продолжит Трумэн. Как странно слышать, что в мире за пределами нашего чистилища что-то меняется. Выбран новый курс. Все эти события происходят слишком далеко от нашей повседневной действительности. Это потрясает сознание, что сейчас, даже сейчас, кто-то принимает решения относительно меня. Не конкретно меня. У меня нет имени. Но кто-то власть имущий делает выбор, который определит, что будет со мной дальше. Север, юг, восток, запад? Германия или Австрия? Что должно стать с выжившими евреями до того, как закончится война?

«Когда закончится война…» – говорит конвоир. Он обрывает фразу. Это похоже на разговоры о будущем, которые нас с Эриком когда-то занимали. После войны… Если как следует сосредоточить все внутренние силы, смогу ли я понять, остался ли он в живых? Я представляю, будто стою на станции, где мне нужно купить билет, но я должна с одной попытки решить, в каком городе я его встречу. Прага? Вена? Дюссельдорф? Прешов? Париж? Я лезу в карман, машинально проверяя, на месте ли паспорт. Эрик, милый, любимый мой, я в пути. Пограничница кричит мне и Магде что-то по-немецки и указывает на другую очередь. Я делаю несколько шагов, но Магда стоит на месте. Пограничница снова кричит. Магда не двигается, не реагирует. Она сошла с ума? Почему она за мной не идет? Пограничница стоит перед Магдой и орет на нее, Магда мотает головой.

– Я не понимаю, – говорит ей Магда по-венгерски. Конечно, понимает. Мы обе хорошо владеем немецким.

– Все ты понимаешь! – кричит пограничница.

– Я не понимаю, – повторяет Магда.

Ее голос лишен эмоций. Она стоит, развернув плечи, выпрямившись. Я что-то упустила? Почему она притворяется, что не понимает? Неповиновением здесь ничего не добьешься. Она потеряла рассудок? Пререкания продолжаются. Правда, Магда не спорит. Только повторяет ровным тоном, спокойно: «Не понимаю, не понимаю». Немка теряет самообладание. Она бьет Магду прикладом по лицу. Ударяет еще раз по плечам. Она бьет и бьет, пока Магда не валится с ног, и охрана жестами велит мне вместе с другой девочкой оттащить ее.

Магда в ушибах, кашляет, но ее глаза сияют. «Я сказала “нет”! – говорит она. – Я сказала “нет”». Для нее это великолепное поражение. Доказательство ее силы. Она стояла на своем, когда пограничница потеряла контроль. Этот акт гражданского неповиновения позволил Магде почувствовать себя инициатором выбора, а не жертвой судьбы.

Но сила, которую ощутила Магда, недолговечна. Скоро начинается новый переход – к месту, которое намного хуже всего, что было до этого.

Мы приходим в Маутхаузен. Это мужской лагерь у каменоломни, где узников заставляют колоть и перетаскивать гранит, который будет использован во время перестройки города гитлеровской мечты, обновленной столицы Германии – нового Берлина. Я не вижу ничего, кроме лестницы и мертвых тел. Лестница из белого камня высится над нами, уходя высоко-высоко наверх, по ней как будто можно дойти до неба. Тела, сваленные в кучи, повсюду. Они лежат искривленные, с раскинутыми конечностями – будто куски сломанного забора. Скелетообразные, обезображенные, спутанные, они почти утратили человеческие очертания. Мы стоим на белых ступенях. «Лестница смерти» – так ее называют. Здесь мы, по нашим предположениям, ждем новой селекции, после чего нас отправят либо на смерть, либо работать дальше. Очередь вздрагивает от слухов. Мы узнаем, что узники Маутхаузена должны таскать из каменоломни вверх почти пятидесятикилограммовые каменные блоки, проходя сто восемьдесят шесть идущих подряд ступеней. Я представляю моих предков, рабов фараона в Египте, сгибавшихся под тяжестью камней. Здесь, на лестнице смерти, как нам говорят, если несешь камень, быстро взбираясь по лестнице, и кто-то впереди тебя спотыкается или падает в изнеможении, ты упадешь следующим, а за тобой другой и так далее, пока вся ваша цепочка не осядет грудой внизу.

Но мы слышали, что, если ты выживаешь, это еще хуже. Заключенных выстраивали на краю утеса вдоль стены, которой дали название «стена парашютистов». Под дулом пистолета ты выбираешь: быть расстрелянным, упасть самому или столкнуть с обрыва стоящего перед тобой.

– Просто толкай меня, – говорит Магда, – если до этого дойдет.

– Ты меня тоже, – говорю я. Я лучше тысячу раз упаду с обрыва, чем увижу, как стреляют в мою сестру. Мы очень слабы, заморены голодом, чтобы говорить так из любезности. Мы говорим это из любви, а также ради самосохранения. Не заставляйте меня опять таскать тяжести. Дайте просто упасть среди камней.

Я вешу меньше, намного меньше, чем камни, которые заключенные поднимают по лестнице смерти. Я такая легкая, что меня мог бы унести ветер, как листок или перышко. Вниз, вниз. Я могла бы упасть сейчас. Могла бы просто упасть назад, вместо того чтобы делать еще один шаг наверх. Мне кажется, я пустая. Во мне нет тяжести, которая бы тянула меня к земле. Я готова поддаться фантазии о невесомости, о том, чтобы сбросить бремя существования, как вдруг кто-то впереди меня разрушает эти чары.

– Вон крематорий, – говорит одна из нас.

Я поднимаю глаза. Мы многие месяцы пробыли вне лагерей – я и забыла, что дымоходы поднимаются над всем лагерем так буднично. В каком-то смысле их вид успокаивает. В этом прямом штабеле кирпичей чувствуется близость смерти, ее неотвратимость: труба – это мост, который скроет твой переход из плоти в воздух; считать себя уже мертвой – все это в какой-то степени кажется понятным и осмысленным.

И все-таки, пока из трубы идет дым, мне есть с чем бороться. У меня есть цель. «Мы умрем этим утром», – предрекают слухи. Я чувствую, что обреченность утягивает меня, как гравитация, как неизбежная и постоянно действующая сила.

Приходит ночь, мы спим на ступенях. Почему они так затянули с началом селекции? Моя бодрость духа пошатнулась. Мы умрем этим утром. Этим утром мы умрем. Знала ли моя мама, что ее ждет, когда вставала в очередь с детьми и пожилыми? Когда видела, что мне и Магде указали в другую сторону? Боролась ли она со смертью? Приняла ли ее? Или была в неведении до конца? Когда уходишь в смерть, имеет ли значение, что ты это понимаешь? Мы умрем этим утром. Этим утром мы умрем. Слух? Бесспорный факт? Но фраза повторяется, словно отражаясь эхом от карьерного камня. Неужели мы и правда прошли маршем сотни миль, только чтобы исчезнуть?

Мне хочется привести рассудок в порядок. Не хочу, чтобы мои последние мысли были стереотипными или мрачными. Не хочу вопросов типа «в чем смысл?» и «зачем все это было?». Не хочу в последних мыслях заново проигрывать все ужасы, которые мы видели. Я хочу чувствовать себя живой. Хочу снова испытать удовольствие от выразительности своего тела. Я думаю о голосе Эрика и его губах. Стараюсь вызвать в памяти те мысли, которые, возможно, еще способны заставить меня трепетать. Я никогда не забуду твои глаза. Я никогда не забуду твои руки. Вот что я хочу вспомнить: тепло в груди, румянец на коже. Хотя «вспомнить» – не совсем точное слово. Я хочу насладиться своим телом, пока оно у меня есть. Целую вечность назад, в Кашше, мама запретила мне читать «Нана» Эмиля Золя, но я утащила книгу в ванную и тайком читала. Если завтра я умру, то умру девственницей. Зачем тогда мне вообще нужно было тело, если я не смогла познать его полностью? Многое в моей жизни было тайной. Помню день, когда у меня начались первые месячные. Я ехала на велосипеде из школы домой, а когда приехала, увидела кровавые разводы по всей моей белой юбке. Я испугалась. В слезах побежала к маме, просила помочь мне найти рану. Она шлепнула меня. Я не знала, что есть венгерская традиция: шлепать девушку в начале ее первых месячных. Да и вообще не знала о менструации. Ни мама с сестрами, ни учителя, ни тренеры, ни друзья – никто ничего не рассказывал мне о моей анатомии. Я знала, что у мужчин есть что-то, чего нет у женщин. Я не видела моего отца голым, но чувствовала ту часть тела Эрика, когда он прижимал меня к себе. Он никогда не просил меня прикоснуться к нему, никогда не обращал мое внимание на свое тело. Мне нравилось думать о наших телах как о тайнах, которые ждут, чтобы их открыли; думать о чем-то таком, что превращалось в электрический разряд, когда мы приближались друг к другу.

Теперь это останется загадкой, которую я не разгадаю. Бывало, что я чувствовала, как загораются маленькие звездочки желания, но теперь я уже никогда не найду выхода этому желанию, никогда не увижу целой галактики обещанного света. Об этом я плачу здесь, на лестнице смерти. Ужасно терять – уже потерять – все, что дорого и знакомо: мать, отца, сестру, любимого, страну, дом. Но почему я должна расстаться с тем, чего я даже не знала? Почему меня лишают будущего? Моих возможностей? Почему я никогда не буду матерью своим детям? Не надену свадебное платье, которое мне не сошьет отец? Я умру девственницей. Не хочу, чтобы это стало моей последней мыслью. Нужно подумать о Боге.