Полная версия

Руководство долгожителя. Научно-обоснованная концепция реверсивного долголетия

Повышенное образование реактивных форм кислорода наблюдается при хроническом воспалении, ишемии, воздействии вредных веществ окружающей среды, облучении, курении, приеме некоторых препаратов. При чрезмерном увеличении продукции свободных радикалов вследствие прооксидантных воздействий и/или несостоятельности антиоксидантной защиты развивается окислительный стресс, сопровождающийся повреждением белков, липидов и ДНК. Последствиями действия свободных радикалов могут быть мутагенез, разрушение мембран, повреждение рецепторного аппарата, изменение ферментативной активности и повреждение митохондрий, что влияет на развитие многих видов патологии (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, метаболический синдром, иммунодефицитные состояния, злокачественные новообразования). Эти процессы значительно усиливаются на фоне снижения активности антиоксидантных систем организма. Реактивные формы кислорода вовлечены в процессы старения и развития заболеваний, связанных со старением (сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные нарушения, канцерогенез).

Супероксиддисмутаза эритроцитов (Superoxide dismutase, SOD in erythrocytes)

Супероксиддисмутаза (СОД) – фермент, катализирующий дисмутацию токсичного супероксидного радикала, вырабатывающегося при окислительных энергетических процессах, в перекись водорода и молекулярный кислород. Этот фермент присутствует во всех клетках, потребляющих кислород, и представляет важнейшее звено антиоксидантной защиты. Супероксиддисмутаза человека содержит цинк и медь, существует также марганецсодержащая форма фермента. СОД и каталаза образуют антиоксидантную пару, которая предотвращает запуск процессов цепного окисления под действием свободных радикалов. Наличие СОД позволяет поддерживать физиологическую концентрацию супероксидных радикалов в тканях, что обеспечивает возможность существования организма в кислородной атмосфере и использование кислорода. Антиоксидантная активность СОД в тысячи раз выше, чем у таких антиоксидантов, как витамины А и Е.

Супероксиддисмутаза защищает сердечную мышцу от действия свободных радикалов, образующихся при недостаточности кислорода (ишемии). Степень повышения СОД обратно пропорциональна деятельности левого желудочка и может быть использована как маркер повреждения миокарда. При анемии (снижении в крови количества гемоглобина, эритроцитов и гематокрита) активность СОД в эритроцитах повышена. Активность СОД снижена у пациентов с ослабленной иммунной системой, что делает таких больных более чувствительными к респираторным инфекциям с развитием пневмонии. Активность СОД эритроцитов повышена у больных гепатитом и снижается при развитии острой печеночной недостаточности. Очень высока активность СОД у больных с различными формами лейкемии. Высокую активность СОД у септических больных считают ранним маркером развития у них респираторного дистресс-синдрома. Активность СОД эритроцитов снижена при ревматоидном артрите, ее уровень коррелирует с эффективностью проводимого лечения.

Глутатионпероксидаза эритроцитов (Glutathione рeroxidase, GSH-Px in erythrocytes)

Одним из основных видов поражения клеток свободными радикалами является разрушение жирных кислот, входящих в состав клеточных мембран (перекисное окисление липидов, или ПОЛ). В результате таких процессов меняется проницаемость клеточной оболочки, что приводит к нарушению жизнедеятельности клетки и ее гибели. Перекисное окисление липидов участвует в патогенезе многих заболеваний, в том числе атеросклероза, ишемической болезни сердца, диабетической ангиопатии. Поскольку жирные кислоты легко поддаются окислению, оболочки клеток содержат большое количество жирорастворимых антиоксидантов, таких как витамины А и Е, которые включены в механизмы защиты от перекисного окисления липидов. К специфическим антиоксидантным ферментам относится глутатион-ферментный автономный комплекс, в который входят трипептид глутатион и антиоксидантные ферменты глутатионпероксидаза (ГП), глутатион-S-трансфераза и глутатионредуктаза.

ГП служит катализатором реакции восстановления перекисных липидов с помощью глутатиона, многократно ускоряя этот процесс. Помимо этого глутатионпероксидаза, так же как и каталаза, способна разрушать перекись водорода. При этом она сравнительно более чувствительна к низким концентрациям перекиси водорода, которые наблюдаются чаще. В некоторых тканях (клетки мозга, сердце) каталазы почти нет, поэтому ГП играет там роль основного антиоксидантного фермента. Глутатионпероксидаза является по своей структуре металлоферментом. Для ее выработки необходим микроэлемент селен, причем в достаточно больших количествах, так как каждая молекула ГП содержит 4 атома селена. При недостаточном поступлении селена вместо ГП образуется глутатион-S-трансфераза, разрушающая только перекись водорода и не заменяющая полностью функции глутатионпероксидазы. Наибольшее количество ГП сосредоточено в печени, эритроцитах, надпочечниках. Значительное ее количество содержится в нижних дыхательных путях, где она нейтрализует поступающие из внешней среды озон, окись азота и другие активные молекулы.

Активность ГП в организме во многом определяет динамику патологических процессов. При снижении активности данного фермента нарушается защита клеток печени от алкоголя и опасных химических веществ, повышается риск возникновения онкологических заболеваний, бесплодия, развития ревматоидного артрита и других заболеваний. Уровень фермента в эритроцитах снижен при железодефицитной анемии, отравлении свинцом, дефиците селена. Повышение уровня отмечается при добавлении в пищу полиненасыщенных жирных кислот. Концентрация фермента в эритроцитах высока при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, альфа-талассемии, остром лимфоцитарном лейкозе.

Глутатионредуктаза эритроцитов (Glutathione reductase in erythrocytes (GSSG-Red)

Глутатионредуктаза – фермент класса оксидоредуктаз, участвует в восстановлении (освобождении) связанного глутатиона, который выступает как коэнзим в биохимических реакциях, играет важную роль в механизмах сборки белков, увеличивает пул витаминов А и С, и пр. Глутатионредуктаза часто рассматривается в ассоциации с глутатионпероксидазой, поскольку активность последней в значительной степени зависит от содержания восстановленного глутатиона. Совместное действие этих ферментов включено в механизмы защиты организма от перекиси водорода и органических перекисей. В состав субъединиц глутатионредуктазы входит остаток коферментной формы рибофлавина (витамин В). 2

Уровень глутатионредуктазы в эритроцитах увеличивается при наследственной недостаточности фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (что позволяет использовать глутатионредуктазу в диагностических целях), при диабете, после введения никотиновой кислоты, после интенсивной физической нагрузки. Низкий уровень этого энзима встречается при тяжелых заболеваниях (рак, гепатит, сепсис и др.). Исследование глутатионредуктазы может быть использовано в скрининге, направленном на выявление заболеваний печени, злокачественных заболеваний, обнаружение генетических форм дефицита ферментов, оценку статуса витамина В. 2

Предупреждение серьезной патологии (онкология)

Раньше считалось, что наследственная предрасположенность является основным фактором манифестации онкозаболеваний, но последние исследования доказали, что в 95% это случайные мутации! А это значит, что совершенно все люди подвергаются этой опасности, но с возрастом риск увеличивается в геометрической прогрессии. Как обследоваться?

Малодозовая КТ грудной клетки – для диагностики рака легкого на ранней стадии.

При любых изменениях на УЗИ после 50 лет – обзорное МСКТ (4-фазное исс-е с контрастом) или ПЭТ.

В любом случае: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов брюшной полости (с контрастированием) выполняется минимум один раз в три года для выявления рака поджелудочной железы и печени.

Для женщин обязательно выполнение один раз в год:

– УЗИ органов малого таза;

– грудных желез;

– щитовидной железы.

Пап-тест – для определения предраковых или раковых клеток во влагалище и шейке матки.

Для мужчин:

– орагнов таза (отдельно ТРУЗИ);

– обзорное УЗИ брюшной полости;

– щитовидной железы.

Специфические онкомаркеры необходимо сдавать только после консультации у специалиста ввиду их неспецифичности. Исключение составляет соотношение ПСА.

Уровень ПСА повышается при доброкачественных и злокачественных заболеваниях предстательной железы. При этом при карциноме простаты больше увеличивается доля связанной фракции, поэтому соотношение между свободным и общим ПСА уменьшается. Определение индекса ПСА особенно важно при повышении общего ПСА от 4 до 10 нг/мл.

Ферритин

Ферритин – маркер риска раковых опухолей. Официальные диапазоны значений ферритина могут различаться в разных лабораториях, но, как правило, норма между 30—300 нг/мл (=мкг/Л) для мужчин и 18—115 нг/мл (=мкг/Л) для женщин. Рекомендуемый уровень ферритина в крови 40—56,2 нг/мл. Ферритин служит для хранения железа в организме в нетоксичной форме. Свободное железо является токсичным для клеток, так как оно действует как катализатор в образовании свободных радикалов из активных форм кислорода. Сывороточный ферритин хорошо показывает уровень общего железа в крови. Концентрация ферритина резко возрастает при инфекциях, при воспалительных реакциях или при раке.

www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/interpretation-of-biochemical-tests-for-iron-deficiency-diagnostic-difficulties-related-to-limitations-of-individual-tests

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11415455

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16262999

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28422073

Железо в крови, маркером которого является ферритин, повышает окислительный стресс и воспаление, что повышает количество мутаций в ДНК и РНК. Железо способствует образованию гидроксильных радикалов в результате реакции пероксида водорода с ионами железа, что впоследствии повреждает молекулы ДНК и РНК, что можно определить по маркеру 8-oxoGuo в моче. Маркер 8-oxoGuo повышается в моче у пациентов с генетически обусловленным высоким железом в крови, что было определено в результате Менделевской рандомизации. Менделевская рандомизация – метод, который используется в эпидемиологии, когда причинность выводится из связей между генетическими вариациями, модифицирующими изменяемый фактор риска, и заболеванием. Также взаимосвязь повышенного ферритина (железа) в крови с повышенным уровнем повреждения РНК по маркеру 8-oxoGuo в моче была показана на мышах, ткани которых подвергались воздействию сульфата железа. Исследования на мышах показали, что маркер повреждения РНК монотонно растет вместе с ростом уровня ферритина в крови. И это можно было предотвратить железохелатирующей терапией.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29157668

Снижение ферритина в анализах крови у изначально здоровых людей снижает риск смертности от большинства типов рака на 68,6% независимо от возраста. В результате рандомизированного контролируемого исследования на людях, проведенного в 1999—2005 годах с участием 1277 пациентов, было показано, что снижение ферритина в анализах крови у изначально здоровых людей (без онкологии, повышенного уровня ферритина и др. в течение предыдущих 5-ти лет) снижало риск смертности от большинства типов рака на 68,6% независимо от возраста.

www.bloodjournal.org/content/108/11/1807?sso-checked=true

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00032357

Ученые из США в 2008 году опубликовали результаты клинического исследования, в котором участвовали здоровые 1277 пациентов (без онкологии в предыдущие 5 лет), которых разделили на две группы. Пациенты наблюдались в среднем около 4,5 года. Изначально ферритин в анализах крови в двух группах пациентов был равным. В процессе исследования в одной из групп использовалась терапия снижения уровня ферритина в анализах крови, и ферритин достигал в среднем 79,7 нг/мл. В контрольной группе, которой не снижали уровень железа, ферритин составлял примерно 122,5 нг/мл. В результате пациенты, которым снижали ферритин, заболели раком в 1,5 раза меньше, чем те, которым ферритин не снижали. Важно, что среди пациентов, которым снижали ферритин, заболели раком только те, у кого он все равно был более высоким – почти таким же, как у пациентов, которым ферритин не снижали.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18612130

Шестилетнее рандомизированное контролируемое исследование 2010 года (США) с участием 1277 пациентов показало, что повышенный уровень ферртина связан с более высоким риском смерти от рака (для большинства типов опухолей) и ССЗ, так как высокий ферритин связан с более высокими маркерами воспаления (С-реактивный белок и интерлейкин-6). А снижение ферритина с помощью кровопусканий снижало воспалительные маркеры и снижало риск смертности от рака на 68% и снижало риск смертности от ССЗ. На начальном этапе в исследование не включались пациенты со злокачественными опухолями в анамнезе, с нарушением метаболизма железа, с печеночными и почечными патологиями, перенесенными инфекциями и другими факторами, способными повлиять на изначальный уровень ферритина. Если уровень ферритина был повышен из-за инфекции или из-за воспалительного процесса, то анализ на ферритин повторяли после выздоровления. За весь период наблюдения у пациентов, которым делали кровопускания (4—6 раз в год), ферритин снизился в среднем на 70 нг/мл. Также избегали железосодержащих добавок и снижали потребление красного мяса. В итоге в группе кровопусканий ферритин снизился со 111,1 нг/мл (+-65) до 56,2 нг/мл (+-29,9). А вообще среди всех выживших за период наблюдения в обеих группах ферритин был 83,6 нг/мл (+-57,3), а среди умерших – 132,5 нг/мл (+-116,8). Таким образом, идеальным уровнем ферритина можно считать показатель не выше 56,2 нг/мл, но и не ниже 40 нг/мл, так как в этом случае возникают другие риски.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20304584

Соматомедин (ИФР-1)

ИФР-1 (Соматомедин С) – деменции и сахарного диабета. Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1, соматомедин С, англ. IGF1) – белок из семейства инсулиноподобных факторов роста, по структуре и функциям похожий на инсулин. Он участвует в процессах роста, развития клеток и в дифференцировке стволовых клеток в клетки тканей и органов организма. маркер скорости старения, а также риска рака,

ИФР-1 является важнейшим посредником действия соматотропного гормона (гормона роста), поэтому называется также соматомедином С.

ИФР-1 производится гепатоцитами печени (клетками печени) в ответ на стимуляцию их соматотропиновых рецепторов (рецепторов гормона роста). В периферических тканях именно ИФР-1 обеспечивает практически все физиологические эффекты соматотропного гормона (гормона роста).

Уровень ИФР-1 в крови зависит от действия на печень не только гормона роста, но и половых стероидов (поэтому чем выше половые гормоны, тем выше ИФР-1) и тиреоидных гормонов, глюкокортикоидов, инсулина. При этом инсулин, андрогены (мужские половые гормоны), эстрогены (женские половые гормоны) повышают секрецию ИФР-1 печенью, а глюкокортикоиды снижают ее. Наиболее низкий уровень ИФР-1 у детей и у пожилых людей. А самый высокий – во время подросткового периода жизни. Слишком высокий уровень ИФР-1 сокращает нашу жизнь и жизнь животных, ускоряет старение.

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra043430

Результаты исследований показали, что на каждые 10 нг/мл увеличения ИФР-1 риск смертности от рака среди пациентов в возрасте 50—65 лет увеличивается на 9%.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14680980

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S155041311400062X

ИФР-1 является мощным стимулятором клеточного роста и пролиферации. Чем выше в организме уровень ИФР-1, тем человек лучше растет, лучше развивается. Такой человек имеет лучшее здоровье.

Однако ИФР-1 блокирует фактор транскрипции генов FOXO (заставляет гены работать иначе) и, как следствие, блокирует апоптоз (самоуничтожение раковых опухолей), а также приводит к сокращению количества стволовых клеток и к их старению. Такой человек вроде бы здоровее большую часть жизни, но в итоге быстрее стареет и быстрее умирает.

https://en.wikipedia.org/wiki/FOXO3

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1794313

Снижение ИФР-1 до 105—120 ng/ml снижает риск смертности от рака в разы, по данным исследования ученых из Института медицины (Гетеборг, Швеция).

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23015658

Оптимальный уровень ИФР-1 для мужчин:

105—130 – в возрасте от 50 до 69 лет;

100—160 – в возрасте от 18 до 49 лет.

Оптимизация уровня ИФР-1 в возрасте от 50 до 65 лет до 105—120 нг/мл связана с меньшим уровнем общей смертности, по данным исследования ученых из Института медицины (Гетеборг, Швеция). И оптимизация уровня ИФР-1 в возрасте от 18 и старше до 100—160 нг/мл связана с меньшим уровнем общей смертности у мужчин, по данным исследования ученых из университета имени Эрнста Морица Арндта от 2011 года.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21435927

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23015658

В возрасте старше 70 лет уровень ИФР-1 не влияет на продолжительности жизни, по данным университета Западной Австралии от 2011 года. После 70 лет более высокие уровни ИФР-связывающего белка-1 и более низкие уровни ИФР-связывающего белка-3 связаны с более высокой смертностью.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21378090

Изолированный тромбоцитоз

Обнаружение у пациента повышения уровня тромбоцитов в крови (тромбоцитоза) увеличивает – это произошло у 11% мужчин и у 6% женщин с тромбоцитозом. Риск особенно увеличивался в тех случаях, если тромбоцитоз обнаруживался хотя бы два раза за 6 месяцев. При этом принципиально важно, что среди тех пациентов, у которых впоследствии был выявлен рак легких или колоректальный рак, у примерно трети отсутствовали какие-либо другие симптомы, которые могли бы заставить их обратиться за помощью. Выполнившие эту работу исследователи из медицинской школы Эксетерского университета (Великобритания) считают, что в этой подгруппе пациентов тромбоцитоз может оказаться ключом к ранней диагностике новообразований. риск того, что у него в течение ближайшего года будет выявлено злокачественное новообразование

Частые простуды и диагностика орви

Данный вопрос прямого отношения к теме не имеет, но часто в старшем возрасте у людей учащается манифестация простудных заболеваний, и не так просто определить характер болезни. Понятно, что при вирусных инфекциях противовоспалительные и антимикробные препараты принимать не имеет смысла, но как дифференцировать? Не так давно был предложен новый объективный подход. Уровень может служить показателем этиологии инфекции и руководством для принятия решения о назначении антибиотиков: высокий уровень может указывать на бактериальную инфекцию, тогда как низкий – на вирусную или неинфекционную причину. прокальцитонина

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(17)30592-3/fulltext

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа реверсивного долголетия предполагает не только достижение возрастной нормы биомаркеров старения, но и реверс, то есть со временем многие показатели, свойственные 45—60-летнему возрасту будут изменяться к более «молодой» норме. Безусловно, это касается не всех показателей, но основные маркеры скорости старения подтвердят это объективно наряду с изменением общего самочувствия, вешнего вида, выносливости и других субъективных факторов.

Единственный способ убедиться в том, что вы поступаете правильно, следуя/не следуя программе, – периодически делать указанные исследования и наблюдать их в динамике.

А теперь, когда вы кратко познакомились с основами определения и контроля биовозраста, самое время приступить к коррекции возраста.

Когда начинать программу?

На самом деле в данном случае природа выбирает сама. Если внимательно и последовательно изучить древние индийские/тибетские медицинские трактаты и современные исследования, то выяснится, что:

– любое новое хорошее дело нужно начинать на растущей Луне;

– любые серьезные изменения в организме (лечение, операции) рекомендуется выполнять в первые 10 дней растущей Луны;

– современные исследования показали, что именно в указанный период влияние так называемой «гравитационной постоянной» на организм человека имеет определенные колебания, несмотря на свое название, а эксперименты на слепых от рождения людях подтвердили, что именно в это время организм чувствителен к внешним воздействиям и «отзывается» очень благоприятно.

ВЫВОД:

Все указанные далее в книге мероприятия, будь то «тибетская йога долголетия» или трансплантация клеточной культуры стволовых клеток, я рекомендую начинать в первую декаду лунного месяца.

Да, понимаю, что у многих это вызовет своеобразную реакцию, но тогда тем более – если нет разницы? Почему бы не начать именно так, как я предлагаю?

Если вы не верите мне, древним трактатам и современным научным исследованиям, вам совершенно неважно, когда начинать программу – начните в первые 10 дней растущей Луны.

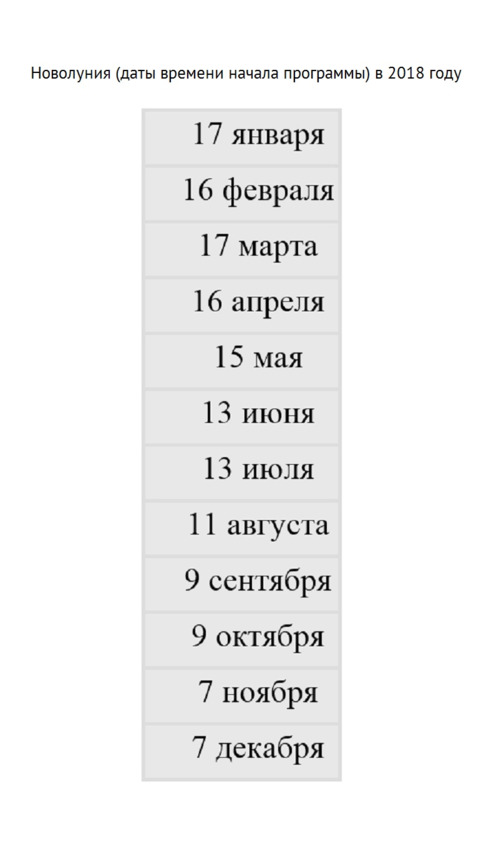

В интернете большое количество ресурсов, показывающих календари новолуния/полнолуния, приведу на 2018—2019 годы, но прошу обратить внимание, что если указано: новолуние 1 июня, то программу можно начать как 1 числа, так и 2-го! Почему?

Астрономическое (математическое) календарное новолуние отличается от реального (видимого на небе) на 1—3 дня.

Как в быту определить Луну? Просто! Если серп месяца в виде буквы С – «старая», убывающая Луна, если серп в обратную сторону и если к нему приложить сбоку палочку, получится буква Р – растущая.

Правда, это правило действует только в европейской части и не подходит для Азии – там только таблицы.

Литература: Павлович Н. В., Павлович С. А., Галлиулин Ю. И. Биомагнитные ритмы. – Мн.: Университетское, 1991. – 136 с.

http://www.springer.com/us/book/9783319645421

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32132-3/fulltext?elsca1=tlpr

Идеальное время года

Так как программа выполняется весь год, неважно, когда начинать, но если вы решили приступить в середине апреля-мае, это идеальное время! Весна – самое идеальное время для обновления организма, особенно для выполнения самых сложных процедур (клеточная терапия стволовыми клетками, программа «Биореактор»).

К настоящему времени накоплены многочисленные экспериментальные данные, указывающие на важную роль гелиогеофизических факторов и их влияние на организм человека [Андронова Т. И. и др., 1982; Красногорская Н. В., 1984; Сидякин В. Г. и др., 1985; Tromp S., Bouma J. J., 1973, 1980; Persinger M. A., 1980, 1987a,b, и др.].

Обнаружено влияние на человека космических факторов, в частности секторной структуры межпланетного магнитного поля [Николаев Ю. С. и др., 1982; Рудаков Я. Я. и др., 1984], влияние планет [Jonas Е., 1975; Ebertin R., 1979; Eysenck Н., Nias D. К., 1982; Prinke R. Т., Weres L» 1982; Gauquelin M., 1983, 1985].

Указанные факторы могут оказывать как прямое, непосредственное действие, так и косвенное, через погодно-климатические и геофизические факторы [Комков Н. А., 1972; Андронова Т. И. и др., 1982; Моисеева Н. И. Любицкий Р. Е., 1986; Шугрин С. M., Обут А. M., 1986].

Исследования убеждают в решающей роли космических факторов в динамике ритмических процессов живого организма. Рассматривая общие механизмы такого воздействия, нужно отметить, что слабые по силе естественные гравитационные поля оказывают большое влияние по ряду причин. Среди них одной из первых является общее свойство земных оболочек – наличие у них состояния неустойчивого равновесия, присущего в равной мере живым [Бауэр Э., 1935] и неживым [Пиккарди Дж., 1967; Ритмичность природных процессов, 1974] системам. Вследствие этого свойства незначительные по силе изменения земного притяжения, происходящие за счет совместного влияния Луны, Солнца и планет, вызывают большие изменения во всех оболочках Земли.

Слабые гравитационные влияния можно сравнить с триггерным (запускающим) сигналом, действующим подобно небольшому камню, сброшенному с вершины горы, который своим падением вызывает разрушительной силы обвал.

Научный анализ показывает, что слабые гравитационные воздействия вызывают не только спорадические реакции подобно вулканической или сейсмической деятельности, оползням или обвалам, но и строго упорядоченные, повторяющиеся во времени явления, подобные приливам. Можно ожидать, они будут проявляться в биосфере и в организме человека. Цикличность функциональных процессов в организме человека считается независимым биоритмическим процессом, связанным с его онтогенетическим развитием [Чепурнов С. А., 1980; Дильман В. М., 1981; Аршавский И. А., 1982].