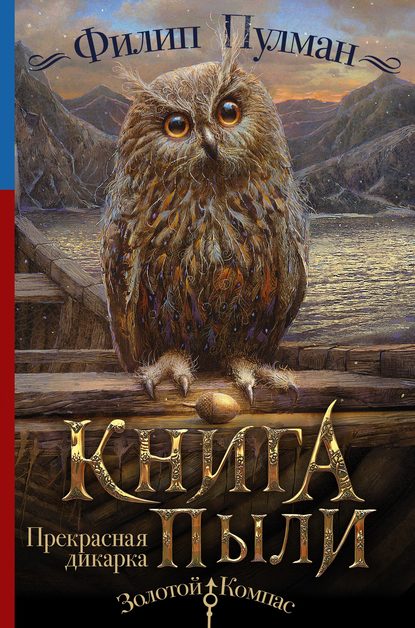

Полная версия

Книга Пыли. Прекрасная дикарка

– Но кто станет угрожать монахиням? Да уж, в том-то и дело. На этот вопрос у меня ответа нет. Но что-то носится в воздухе. Чего-то они все боятся.

– Тут как-то все стало… странно.

– Точно.

– Это как-то связано с ребенком?

– Кто его знает. Ее папаша в свое время крупно насолил Церкви.

– Лорд Азриэл?

– Он самый. Но я бы на твоем месте не совал нос в эти дела. О некоторых вещах даже говорить опасно.

– Почему? Что тут может быть опасного?

– Вот что, хватит. А когда я говорю «хватит», это значит – хватит. Не надо забываться.

Деймон мистера Тапхауса, потрепанного вида дятлица, сердито щелкнула клювом. Малкольм замолчал и принялся сметать опилки и стружку к поленнице, из которой плотник завтра будет топить старую чугунную печь.

– Пока, мистер Тапхаус, – сказал он, закончив.

Старик что-то проворчал в ответ.

Разделавшись с «Трупом в библиотеке», Малкольм взялся за «Краткую историю времени». Эта книга пошла куда тяжелее, но он ничего другого и не ждал, тем более что тема оказалась ужасно интересная, пусть даже Малкольм понимал далеко не все, о чем писал автор. Он твердо решил закончить книгу к субботе и почти в этом преуспел.

Когда он пришел, доктор Релф как раз меняла разбитое стекло в задней двери. Малкольма это страшно заинтересовало.

– Как это случилось? – стал допытываться он.

– Кто-то его разбил. Я заклинила верх и низ двери, так что внутрь они бы все равно пробраться не смогли, да, видно, понадеялись, что ключ остался в замке.

– Найдется у вас замазка? И несколько стекольных гвоздей?

– А что это такое?

– Такие мелкие гвоздики без шляпок, чтобы удерживать стекло на месте.

– Я думала, это замазкой делается.

– Не ею одной. Могу принести вам немножко.

На Уолтон-стрит, минутах в пяти пешком, была лавка скобяных изделий – любимое место Малкольма после корабельной лавки. Он мельком взглянул на имевшиеся у доктора Релф инструменты: все нужное у нее было, так что Малкольм помчался в лавку и в мгновение ока вернулся с мешочком стекольных гвоздей.

– Я видал… я видел, как мистер Тапхаус один раз такое делал в монастыре. Он плотник, – пояснил мальчик. – А делал он вот что… глядите, я вам покажу…

Чтобы не расколотить стекло молотком, он приставил стамеску боком к гвоздю, и стукнул уже по ней, вгоняя гвоздь.

– Ух ты, хорошая мысль, – восхитилась доктор. – Дай-ка я попробую.

Убедившись, что она ничего не напортит, Малкольм дал ей забить последние гвоздики, а сам принялся мять и греть замазку.

– Тебе, наверное, нужен шпатель? – спросила хозяйка.

– Нет. Обычный столовый нож вполне сойдет. Лучше с круглым кончиком.

На самом деле Малкольм никогда не шпатлевал стекла самостоятельно, но хорошо помнил, как это делал мистер Тапхаус, а у того выходило очень аккуратно.

– Замечательно, – похвалила доктор.

– Нужно, чтобы она высохла, а потом чуть-чуть подшкурить, и уже можно красить, – авторитетно сказал мальчик. – И тогда ей никакая погода не страшна.

– Ну, думаю, мы заслужили по чашке шоколатла, – сказала она. – Спасибо тебе большое, Малкольм.

– Только я сначала приберусь, – ответил он.

Мистер Тапхаус так бы и сделал. Малкольму казалось, что тот за ним наблюдал и наградил суровым кивком, когда все было, наконец, прибрано и подметено.

– Мне нужно сказать вам две вещи.

Они сидели у огня в маленькой гостиной.

– Хорошо.

– Может, вовсе и не хорошо. Знаете монастырь, где смотрят за тем ребенком? Мистер Тапхаус, плотник, делает для них тяжеленные ставни на все окна. Зачем – сам не знает. Он никогда не спрашивает, зачем… Но ставни и правда очень тяжелые и крепкие. Когда я давеча приходил туда, все сестры были какие-то заполошные, а потом смотрю – мистер Тапхаус ставни делает. Вам такие, может, тоже надо. Мистер Тапхаус сказал, сестры, похоже, чего-то боятся, но чего – он не знает. Не знаю, может я ему не те вопросы задавал… Может, надо было спросить: «У вас тут окно, что ли, разбилось?» – но я не сообразил.

– Не бери в голову. Интересные вещи ты говоришь. Думаешь, это они ребенка защищают?

– Наверняка. Но у них там вообще много такого, что в защите нуждается – распятия всякие, статуи, серебро и прочее. Хотя если бы дело было только в грабителях, они бы не стали морочиться с такими ставнями, какие мистер Тапхаус делает. Так что, думаю, они за ребенка волнуются.

– Наверняка так и есть.

– Сестра Бенедикта считает, сам лорд Наджент, бывший лорд-канцлер Англии, решил поместить ребенка к ним. Но почему – не сказала, а когда я слишком много вопросов задаю, она сердится. А еще она говорит, ребенок – это дело секретное. Но про нее ведь уже так много народу знает… И я подумал, что это вряд ли теперь важно.

– Вероятно, ты прав. А что еще ты хотел сказать?

– А, да.

Малкольм рассказал, что отец Эрика, тот, что из судейских, говорил про человека в канале.

Ханна побледнела.

– Боже мой, какой ужас! – воскликнула она.

– Думаете, это правда?

– Ох, даже не знаю. А ты как думаешь?

– Ну, Эрик всегда немного преувеличивает.

– Да?

– Он любит хвастаться, что знает больше других, – то, что его отец в суде слышал.

– Интересно, его отец вообще стал бы ему такое рассказывать?

– Думаю, стал бы. Я сам слышал, как он обо всяком таком толкует – о судебных заседаниях, и вообще. Эрику-то он наверняка правду говорит, а вот сам Эрик… А, впрочем, кто его знает. Я просто думаю, тот бедняга… он таким несчастным выглядел…

К его огромному смущению Малкольма, голос у него задрожал, горло перехватило, а из глаз неожиданно покатились слезы. Когда ему случалось расплакаться дома – конечно, в более юном возрасте, – мама всегда знала, что делать: она обнимала его и укачивала – нежно, осторожно, пока рыдания не стихнут. Малкольм вдруг понял, что хотел поплакать о том мертвеце с того самого момента, как услышал о нем, но только маме-то он об этом сказать не мог…

– Простите, – буркнул он.

– Малкольм! Прекрати извиняться. Это я должна просить прощения за то, что ты оказался во все это замешан. И думаю, что на этом нам стоит поставить точку. Я не должна была просить тебя…

– Не хочу я ставить никакие точки! Я хочу узнать!

– Это слишком опасно. Если кто-то решит, что ты что-то об этом знаешь, ты окажешься в большой…

– Я знаю. Но я и так уже в ней и ничего не могу с этим поделать. И это вовсе не ваша вина. Я бы и так все это увидел, имеет оно там какое-то отношение к вам или нет. И я хотя бы могу с вами поговорить! Мне же совсем не с кем было – даже с сестрой Фенеллой. Она бы такого точно не поняла.

Малкольм все еще был в замешательстве и видел, что и доктор Релф тоже смущена, потому что она явно не знала, что делать. Ему не хотелось, чтобы она кинулась его обнимать, и обрадовался, что она даже не попыталась… но все равно вышло как-то неловко.

– Ну, хотя бы обещай мне, что не будешь задавать никаких вопросов, – сказала она наконец.

– Да, хорошо. Это я обещать могу, – вполне искренне сказал он. – Никого специально я расспрашивать не стану. А вот если кто-то сам расскажет…

– Только будь осмотрителен. Постарайся не выглядеть слишком заинтересованным. А нам с тобой лучше и дальше заниматься тем, что предполагает наша легенда: говорить о книгах. Что ты думаешь вот об этих двух?

С Малкольмом еще никогда в жизни никто так не разговаривал. В школе, когда в классе сидят сразу сорок человек, на это никогда не хватало времени – даже если расписание позволяло и учителю было интересно. Дома это вообще было немыслимо, потому что ни папа, ни мама чтением не увлекались. В трактире он больше слушал, чем участвовал в разговорах. А у единственных двух друзей, с которыми он и вправду мог поговорить о подобных вещах, – у Робби и Тома – не было ни таких обширных знаний, ни такого глубокого понимания, как у доктора Релф.

Когда он расплакался, Аста, превратившись в маленького хорька, забралась к нему на плечо, потом постепенно успокоилась, и вскоре уже примостилась рядом с Джеспером, мартышкой с приветливой мордочкой, и о чем-то тихо шепталась с ним, пока люди обсуждали «Труп в библиотеке» и почтительно, с осторожностью подступали к «Краткой истории времени».

– Вы в прошлый раз сказали, что занимаетесь историей идей, – спросил Малкольм. – Что вы этот… историк. Вы какие идеи имели в виду? Такие, как в этой книге?

– Да, в основном, – отвечала Ханна. – Представления о всяких больших вещах, вроде вселенной. А еще – о добре и зле, и прежде всего – откуда все это вообще взялось.

– Вот об этом я никогда не думал, – признался Малкольм. – Я даже не думал, что можно думать о таких штуках. Они же просто… ну, есть. Выходит, люди думали о них всякое разное еще в прошлом?

– А как же! И случались времена, когда было очень опасно думать неправильные вещи – или, по крайней мере, говорить о них вслух.

– Прямо как сейчас.

– Да, боюсь, ты прав. Но пока мы держимся официально опубликованных источников, вряд ли мы с тобой попадем в неприятности.

Малкольм хотел спросить ее о тайнах и секретах, с которыми ему пришлось столкнуться, и не были ли они в свою очередь тоже частью истории идей, но почувствовал, что сейчас тему лучше не менять. Поэтому он спросил, нет ли у доктора Релф еще каких-нибудь книг по экспериментальной теологии, и она нашла ему одну, под названием «Странная история частиц», а потом отпустила рыться на полках с детективами, где он нашел себе еще один опус от автора «Трупа в библиотеке».

– У вас тут навалом книг этой писательницы, – уважительно заметил он.

– И это еще не все, что она написала.

– Сколько книг вы прочли?

– Тысячи. Вряд ли мне удастся сосчитать.

– И вы все их помните?

– Нет. Я помню только очень хорошие. Большинство детективов и приключений не слишком-то хороши, так что через некоторое время я начисто забываю, о чем там речь, и могу перечитывать их заново.

– Вот это здорово! – обрадовался Малкольм. – Но мне, наверное, пора идти. Если еще что-нибудь услышу, я запомню и потом скажу вам. А если у вас еще окно разобьется, вы, небось, теперь и сами с ним справитесь, раз уж я вам про стекольные гвозди все показал.

– Спасибо, Малкольм, – сказала она. – И еще раз: будь осторожен.

Тем вечером Ханна не пошла в колледж ужинать, как обычно. Вместо этого она отнесла записку в привратницкую Иордан-колледжа и отправилась домой, делать себе яичницу-болтунью. После еды она выпила бокал вина и стала ждать.

В двадцать минут десятого раздался стук в дверь. Она тут же открыла и впустила мужчину, стоявшего под дождем.

– Жаль, что пришлось вытащить тебя на улицу в такую ночь, – сказала она.

– Мне самому жаль, – отозвался он. – Ладно, неважно. В чем дело?

Звали его Джордж Пападимитриу. Он был профессором византийской истории, и это он два года назад завербовал Ханну для «Оукли-стрит». А еще он был тем высоким джентльменом ученого вида, что ужинал в «Форели» вместе с лордом Наджентом.

Она взяла его плащ и стряхнула воду, а потом повесила сушиться на радиатор.

– Я сделала глупость, – призналась она.

– Это на тебя не похоже. Я выпью бокал все равно чего. Давай, рассказывай.

Его деймон-зеленушка вежливо тронул клювом нос Джеспера и вспорхнул на спинку кресла у камина. Ханна еще раз наполнила собственный бокал и уселась в другое кресло.

Набрав воздуху в грудь, она рассказала ему о Малкольме: о желуде, алетиометре, «Форели» и книгах. Свой рассказ она искусно отредактировала, но сообщила все, что Джорджу нужно было знать.

Тот молча слушал. Его длинное смуглое лицо оставалось спокойным; неподвижные темные глаза под тяжелыми веками смотрели серьезно.

– Я читал о человеке, которого нашли в канале, – сказал он. – Но что он – твой связной, разумеется, не знал. Как и о том, что его задушили. Есть хоть какой-то шанс, что это просто детские фантазии?

– Есть, но только не Малкольма. Ему я верю. Если тут кто и нафантазировал, так это его приятель.

– В газетах об этом не напишут.

– Если за этим стоит ДСК – не напишут. А если нет – скорее всего, газетчики не испугаются и не подвергнут материал цензуре.

Пападимитриу кивнул. Тратить время на то, чтобы соглашаться – да, она поступила глупо, – и упрекать ее за это или грозить карами он не стал. Сейчас он полностью сосредоточился на том, чтобы разобраться с ситуацией: с любопытным мальчишкой и с тем положением, в котором он по ее милости оказался.

– И все же он может быть нам полезен, – заметил он.

– Знаю, что может. Я его с самого начала заметила. Просто злюсь на себя, что подвергла его такому риску.

– Пока ты его прикрываешь, я не вижу для него никакого особого риска.

– Как сказать… он все равно очень переживает. Он даже расплакался, когда рассказывал мне о том, что того человека задушили.

– Это естественно. Он ведь еще очень юн.

– Он чувствительный мальчик… Но есть и еще кое-что. Он очень близок с монахинями из монастыря Годстоу, что через реку от «Форели». Кажется, они присматривают там за ребенком – за тем самым, вокруг которого кипел тот судебный процесс. За дочерью лорда Азриэла.

Пападимитриу в ответ только кивнул.

– Ты знал?

– Да. Я сам обсуждал этот вопрос еще с двумя коллегами в «Форели», а на стол нам подавал как раз твой Малкольм. Это будет для меня хорошим уроком.

– Значит, это был ты – и еще лорд-канцлер? Мальчик его узнал.

– Что он тебе сказал?

Она кратко изложила.

– Надо же, какой наблюдательный ребенок, – заметил Пападимитриу.

– Он единственный у своих родителей – надо думать, маленькая девочка его совершенно очаровала. Ей же всего месяцев шесть или около того.

– Кому еще известно о ее местонахождении?

– Родителям мальчика, я так думаю. Возможно, кому-то из посетителей паба, деревенским, слугам… Вряд ли это вообще тайна.

– Обычно суд передает ребенка матери, но в этом случае женщине ребенок был не нужен и лга прямо об этом заявила. Тогда попечение ложится на плечи отца, но суд это строго запретил, на том основании, что отец – совершенно не подходящий для заботы о младенце человек. Нет, это не тайна, но информация в одночасье может обрести огромную важность.

– Есть еще кое-что, – сказала Ханна и рассказала о том, как агенты ДСК попытались арестовать Джорджа Боутрайта и проявили большой интерес к джентльменам, на днях посетившим «Форель».

– Это, собственно, и был ты с лордом Наджентом, – добавила она. – Но они говорили еще и о третьем…

– Нас действительно было трое, – подтвердил Пападимитриу, допивая вино.

– Еще бокал? – спросила она.

– Нет, благодарю. Не вызывай меня больше так. Привратник Иордана – большой сплетник. Если я тебе понадоблюсь, приколи на доску объявлений возле библиотеки исторического факультета карточку со словом «свеча». Это будет мне сигналом прийти к следующей вечерне в Уикем. Я буду сидеть один. Ты подсядешь ко мне, и мы тихонько поговорим под музыку.

– «Свеча». Поняла. А если ты захочешь связаться со мной?

– Если захочу я, ты об этом узнаешь. Думаю, ты правильно поступила, что завербовала мальчика. Присматривай за ним.

Глава 7. Слишком рано

Штаб-квартира тайной организации, на которую работала Ханна Релф, называлась «Оукли-стрит» по очень простой причине: к этой респектабельной улице в Челси она не имела ни малейшего отношения.

Впрочем, Ханна этого не знала. Она никогда не бывала в штабе и думала, что «Оукли-стрит», где бы та ни находилась, и есть настоящий адрес. Чуть ли не единственной (кроме профессора Пападимитриу) ниточкой, связывавшей ее с организацией, был желудь. Ханна забирала его с вопросом и оставляла с ответом в одном из множества тайников, которые в «Оукли-стрит» называли «камерами хранения». Человек, который, в свою очередь, оставлял желудь для нее, а потом забирал, – покойный мистер Лакхерст – оставался для Ханны безымянным и безликим связным. Он тоже не знал ее ни в лицо, ни по имени, так что они не смогли бы выдать друг друга на допросе, даже если бы захотели.

Впрочем, был еще один способ связаться с руководством – через каталогизатора Бодлианской библиотеки. Нужно было оставить запрос на каталожный номер определенной книги, и тогда агент, работавший в библиотеке, поймет, что доктору Релф необходимо передать сообщение в «Оукли-стрит». Название книги роли не играло, но автор был важен: первая буква его фамилии служила кодом, обозначавшим тему сообщения.

Решив воспользоваться этим каналом, Ханна подала заявление на официальном бланке и на следующий день получила записку, приглашавшую ее встретиться с каталогизатором Гарри Дибдином в одиннадцать часов утра в его кабинете.

Дибдин оказался тощим рыжеватым человечком, а его деймон – какой-то тропической птицей, названия которой Ханна не знала. Он запер дверь, убрал с кресла стопку книг, чтобы посетительнице было куда сесть, и предложил Ханне чашку кофе.

– С каталожными запросами порой приходится повозиться, – заметил он. – К тому же, заявкам выдающихся ученых мы всегда уделяем самое пристальное внимание.

– В таком случае с удовольствием выпью кофе, – сказала она. – Спасибо.

Дибдин включил антарный чайник и принялся возиться с чашками.

– Здесь можете говорить совершенно свободно, – заверил он. – Нас никто не подслушает. Вы хотели связаться с «Оукли-стрит». По какому делу?

– Моего связного убили. ДСК. Информация точная. Таким образом, у меня не осталось способа связи с моими заказчиками.

Под заказчиками она подразумевала нескольких человек, занимавших в «Оукли-стрит» высокое положение и регулярно обращавшихся к ней за консультациями.

– Убили? – переспросил Дибдин. – Откуда вы знаете?

Ханна рассказала. Когда история подошла к концу, каталогизатор уже разлил кофе по чашкам и подал ей одну.

– Если хотите молока, мне придется за ним выйти. Но сахар есть.

– Спасибо, я буду черный.

– У ваших заказчиков дело срочное? – спросил он, усевшись напротив. Его деймон затряс экзотическим хвостом и вспорхнул ему на плечо.

– Будь оно срочным, они не стали бы обращаться к алетиометру, – рассудила Ханна. – Но все равно не хотелось бы откладывать в долгий ящик.

– Разумеется. А вы уверены, что в «Оукли-стрит» не знают о судьбе вашего связного?

– Нет. Я ни в чем не уверена. Но когда система, работавшая полтора года, внезапно дает сбой…

– Вы боитесь, что он мог что-то выдать, прежде чем был убит?

– Конечно. Он меня не знал, но знал, где находятся все тайники. Кроме того, за ним могли наблюдать.

– Сколько тайников вы использовали?

– Девять.

– В четкой последовательности?

– Нет. Был специальный шифр…

– Нет, не рассказывайте. Скажите только, значит ли это, что вы всегда знали заранее, из какого тайника будете забирать записку в следующий раз и в каком оставите свою? И он – тоже?

– Да.

– Значит, девять… Следить за девятью тайниками круглосуточно у них бы не хватило агентов. Но все-таки подыскать несколько новых мест не помешает. Когда найдете подходящие, сообщите в «Оукли-стрит» через меня, где они находятся. И успокойтесь: если связной вас не знал, вы вне опасности.

– Значит, пока что…

– Пока что от вас требуется только подыскать новые тайники. А когда «Оукли-стрит» назначит нового связного, я дам вам знать.

– Спасибо, – кивнула она. – Но у меня есть еще вопрос…

– Да?

– Лорд-канцлер Наджент… то есть, бывший лорд-канцлер… Скажите, он работает на «Оукли-стрит»?

Дибдин моргнул, а яркая птица у него на плече переступила с лапки на лапку.

– Я не знаю, – сказал он.

– Знаете. И, судя по вашей реакции, ответ на мой вопрос – «да».

– Я вам этого не говорил.

– Разумеется. Но тогда еще вопрос: чем так важен ребенок лорда Азриэла и женщины по имени миссис Колтер?

Несколько секунд Дибдин молча смотрел на нее. Потом потер подбородок, а деймон что-то тихо чирикнул ему в ухо.

– Откуда вы знаете про этого ребенка?

– Мне известно, что девочку отдали под опеку монахиням в Годстоу. Она еще совсем маленькая – по-моему, ей месяцев шесть. Какое до нее дело лорду Надженту?

– Понятия не имею. А с чего вы взяли, что он ею интересуется?

– Насколько я знаю, это он решил поместить ее в монастырь.

– Возможно, он дружен с ее родителями. Знаете ли, не все на свете вертится вокруг «Оукли-стрит».

– Да, пожалуй. Возможно, вы правы. Спасибо за кофе.

– На здоровье, – сказал Дибдин и встал, чтобы открыть дверь. – Всегда пожалуйста.

По дороге обратно в Зал герцога Хамфри доктор Релф приняла решение: она никогда не произнесет слова «Оукли-стрит» в присутствии Малкольма. Незачем ему это знать. Довольно и того, что она попросила мальчика шпионить. Ханне до сих пор было от этого не себе – а впрочем, и от всего остального, что касалось ее секретной работы.

Малкольм снова заглянул к мистеру Тапхаусу – помочь со ставнями. Ему очень понравилась новая антарная дрель. А когда мистер Тапхаус после долгих сомнений все-таки дал мальчику попробовать посверлить ею дырки, тот и вовсе пришел в восторг. Сначала они собрали все готовые ставни, а потом вернулись в мастерскую, чтобы сделать еще несколько.

– От этого дуба одно разорение, – ворчал старик. – Сестре Бенедикте не по вкусу платить так дорого, но я ее все ж таки урезонил. Мол, уговор есть уговор, а дуб есть дуб.

– Да что толку, если крепления слабые? Где тонко, там и рвется, – заметил Малкольм, за свою карьеру помощника в мастерской мистера Тапхауса слышавший эти слова, наверное, тысячу раз.

– Ясное дело, да только в таком добром дереве и крепления удержатся как надо. А если кому вздумается вывинтить шурупы из стены, то ему придется повозиться.

– О! – воскликнул Малкольм. – Я тут как раз думал… насчет шурупов. Вы же знаете, что когда головка снашивается, вывинтить шуруп становится труднее? Отвертке не за что зацепиться.

– Да, и что?

– А что, если мы подшлифуем головку напильником? Так, чтобы завинтить было можно, а отвинтить – уже нет?

– Что ты имеешь в виду?

Малкольм взял шуруп, зажал в тиски и стесал часть головки, чтобы показать мистеру Тапхаусу, что он имеет в виду.

– Вот, видите? Завинтить еще можно, а вот если захочешь отвинтить, отвертке уже не во что упереться.

– А, ну да. Хорошая мысль, Малкольм. Очень хорошая. Но что если сестра Бенедикта на следующий год передумает и велит убрать ставни?

– О-о-о… об этом я не подумал.

– Ну, как что придумаешь, скажи, – усмехнулся старик, а его деймон-дятлица насмешливо закудахтала.

Но Малкольм это не смутило: идея ему очень нравилась, и он был уверен, что сможет ее доработать. Он положил шуруп в нагрудный карман и помог мистеру Тапхаусу сколотить очередной ставень.

– А вы будете покрывать их лаком? – спросил он.

– Нет. Только датским маслом. Имей в виду, малец, – нет ничего лучше датского масла. Но знаешь, чего следует беречься, когда с ним работаешь?

– Нет. Чего?

– Спонтанного самовозгорания, – проговорил старик без запинки. – Если смочишь в нем тряпку, а потом так ее и бросишь, не прополоскав в воде, тряпка может сама по себе загореться.

– Как-как вы это назвали? Спон…

– Спонтанное самовозгорание.

Малкольм повторил за ним – просто чтобы еще раз послушать, как это звучит.

Когда плотник ушел домой, Малкольм направился на кухню, поговорить с сестрой Фенеллой. Та как раз резала капусту, и Малкольм тоже взял нож и принялся за дело.

– Где ты пропадал, Малкольм? – спросила старая монахиня.

– Помогал мистеру Тапхаусу. Кстати, вы знаете, что он делает ставни на окна? Зачем они понадобились?

– Это нам полицейские посоветовали, – ответила сестра Фенелла. – Они приходили на днях к сестре Бенедикте и сказали ей, что в Оксфорде развелось слишком много грабителей. А у нас в монастыре – и серебро, и дорогая посуда, и ценные облачения. Так что мы решили принять меры.

– Значит, это не из-за малышки?

– Ну, и ей, конечно, лишняя защита не помешает.

– Как она там?

– Жива-здорова, знай себе резвится.

– А можно мне еще раз на нее посмотреть?

– Если найдется время.

– Я для нее подарок сделал.

– О, Малкольм, как это мило…

– Он у меня с собой. Я его все время так и ношу – на случай, если вдруг удастся с ней увидеться.

– Да ты молодец.

– Ну так что, можно мне к ней?

– Ох, ну ладно. Закончил с капустой?

– Да, смотрите!

– Ну, тогда пойдем.

Сестра Фенелла отложила нож, вытерла руки и повела Малкольма по коридору в ту же комнату, куда они ходили в прошлый раз. Колыбель по-прежнему стояла посреди комнаты, освещенной всего одной тусклой лампой. Девочка лепетала и попискивала, словно пыталась что-то рассказать своему деймону, который сейчас выглядел как крысенок. Тот стоял на задних лапках и внимательно слушал ее, но как только сестра Фенелла и Малкольм вошли, обернулся, уставился на них, юркнул на подушку и что-то запищал на ухо Лире.