Полная версия

Автобиография троцкизма. В поисках искупления. Том 2

Оппозиционеры обсуждали с ЦКК цену раскаяния, просили вернуть им партийный билет, а им самим дать возможность приехать в Москву. Большая часть заявлений об отходе от оппозиции была рассмотрена положительно, но были и отказы. Заявления о прекращении фракционной работы Г. И. Сафарова, И. В. Вардина, О. С. Тарханова, И. К. Наумова, В. Д. Вуйовича и Р. А. Будзинской были оценены ЦКК 30 мая 1928 года как «не удовлетворяющие» – указанные оппозиционеры в своих покаяниях отказались осудить Троцкого104.

Пархомов никак не мог определиться. Он обращался в инстанции, просил о восстановлении в партии, но свой оппозиционный настрой сохранял. Все его существо заявляло: сам разобрался, – а это доказывало, что настоящий сдвиг к партийному коллективизму не произошел. У нас есть редкая возможность сравнить публичный текст Пархомова с его личной перепиской. Разница оказывается не такой уж разительной: в быту Пархомов оставался большевиком. Но какой-то зазор между публичным и приватным все-таки присутствовал: в частной переписке автор больше говорил о своих сомнениях, позволял себе критиковать партию жестче.

В заявлении от 5 июня 1928 года Пархомов объяснял, почему, несмотря на давние симпатии еще к ленинградской оппозиции, не видит в себе оппозиционера. Если инакомыслие и было, оно возникало вопреки его воле, и он при всем желании ничего с этим поделать не мог: «С момента XIV партсъезда я примыкал к оппозиции только идейно и целиком разделял взгляды, изложенные в докладе тов. Зиновьева. От организационной связи меня первоначально удерживала одна причина, а именно – я считал спор (а не разногласия) чисто теоретическим, а в последнем я был слаб и неподготовлен. <…> Не будучи в орг-связи, казалось бы я не должен защищать взгляды оппозиции, но, увы, мои мнения по спорным вопросам всегда совпадали с мнением оппозиции». Совпадение не носило систематический характер, что важно, потому что позже партия начнет распознавать за любой случайностью систему. Здесь присутствовала двойственность: написанное можно было понять, с одной стороны, как часть риторики «солнечного затмения» – Пархомов-де стал оппозиционером не по своей воле, – с другой стороны, как самообличение – объективно, идейно Пархомов уже был законченным, сознательным оппозиционером: «Это могут подтвердить товарищи-партийцы из Московской городской Академии и СТИ, с которыми мне приходилось часто беседовать по вопросам текущего момента. Это будет доказательством того, что я действительно был связан с оппозицией идейно с момента XIV партсъезда».

Начало организационной связи с оппозицией Пархомов датировал точно: «Октябрь м-ц 1927 г. гор. Томск. <…> Как раз в это время сильнее всего спорные вопросы приняли практический облик». Сходство во мнениях по «практическим» вопросам несознательного оппозиционера приводило к тому, что сознательная оппозиция не могла не выйти на Пархомова: «Те пути и связи, которых я не мог найти, они нашли меня сами», – пишет он. Пархомов получил от Кутузова портфель пропагандиста. «После этого я выполнял оппозиционную работу довольно-таки активно, исполняя одновременно две обязанности: организовывал и руководил кружками из членов ВКП(б) и руководил оппозиционной работой в комсомоле». Опять двойственность: Пархомов не мог понять, действительно ли он отвечал критериям оппозиционера или просто случайно был записан в таковые. После решений XV партсъезда «кружки были распущены, и фракционная работа прекращена. <…> И я решил детально проанализировать пройденный мною путь в рядах оппозиции, ибо после того, как я примкнул к оппозиции организационно, прошло немало времени и было много решено вопросов, по которым я расходился с партией (подчеркиваю еще раз, что я стал оппозиционером лишь по чисто практическим вопросам), а решения этих вопросов в своем большинстве совпадали с мнением оппозиции (особенно той части ее, которой принадлежал и я)». Пархомов ориентировался на Зиновьева, и недавние сдвиги в политике ЦК его обнадеживали.

Отстраненные от официальных проработок партийной литературы, исключенные использовали освободившееся время, чтобы углубиться в изучение марксизма. Они требовали свободного доступа к теоретическому и политическому материалу. Сосланный в Джаркент оппозиционер Вильгельм Лангер, например, жаловался в ОГПУ: «Не имею возможности использовать время, которое еще суждено мне провести в ссылке, для углубления и увеличения моих знаний. Выписывать книги, большинство газет и научную марксистскую периодическую литературу в силу тяжелого материального положения не могу; городская библиотека очень бедна, новых изданий вовсе в ней нет, в читальне только одна газета – „Известия“; таким образом, я буду все больше и больше отставать. Эта перспектива очень тяжелая»105.

Пархомов соглашался со значимостью проработки идеологических вопросов, но хотел подбирать материал сам, работать в одиночку: «Кроме того, когда я очутился за бортом партии, то немедленно решил углубить свое полит[ическое] развитие, изучить по документам разногласия и проверить свою политическую линию в рабочей массе. Для этого я выехал работать на один из больших заводов Урала и, работая на заводе, изучал Полное Собрание Ленина. До сих пор лишь успел проработать: тт. I, II, III, IV, V, VI, VII и стенографический отчет XIV и XV партсъездов». Главное было не зубрить, а достичь истинного понимания. Пархомов готовился досконально, углублялся в спорные вопросы – это было предметом его гордости. Он был уверен в главном: что непримиримая оппозиция с ее самиздатом и организацией, ее попечительством над рабочим классом была ему чужда: «Проверив свою оппозиционную линию, изучив разногласия и тактику оппозиции по документам, разобрался сам (а до сего я полагался на дальновидность и честность вождей оппозиции, а главное, на тощие цитаты из Ленина), пришел к выводу: что оппозиция Троцкого есть действительно правое меньшевистское крыло (по тактике защиты своих взглядов в ВКП(б)), что оппозиция своими криками (попечительство свысока), желая дать рабочему рай, ведет его в ад, и против своей воли».

Важно заметить, что кое-где у Пархомова оппозиция выступает как бессознательная сила, действовавшая против своей воли. Он придерживался интерпретации конфликта, знакомой нам с середины 1920‑х годов, но с куда большим акцентом на объективность, чем у ЦК, утверждавшего к тому времени, что оппозиционеры полностью осознавали подрывной характер своей деятельности. Именно поэтому для Пархомова ключ к победе над собственной бессознательной оппозиционностью – штудирование Ленина, в то время как оппозиция стала рупором мелкобуржуазных интеллигентов, всегда недовольных и «обремененных» жесткой пролетарской дисциплиной. Пархомов называл оппозиционеров «мелочью», которая всегда хочет строить из себя «партийного барина» да видеть перед собой «каких-то холопов». Оппозиция корчила из себя барина-знатока именно потому, что не осознавала, как и ЦК, в каком-то смысле масштаб проблем. Изучение работ Ленина позволило Пархомову встать над конфликтом и осознать суть политической ситуации.

Кутузов не во всем заблуждался, но типично интеллигентские «крики о зажиме» не находили отклика в душе Пархомова: «Конечно, я не хочу этим сказать, что оппозиция во всем была неправа, а ЦК не творил ошибок по вопросам текущего момента. Нет, конечно. Если бы это было так, то я не был бы оппозиционером идейно. Но, во всяком случае, если бы я был настолько, как сейчас, знаком с Лениным и Марксом, то без сомнения выступил бы не за, а против оппозиции и против фракционной работы. <…> Не с партией, не против нее надо вести борьбу, а бороться с трудностями, которые переживает наш союз, и в первую голову – партия ВКП(б). Но путь и тактика этого пути оппозиции – есть путь углубления этих трудностей, а не ликвидация их»106.

В конце Пархомов заявил, что «в интересах партии, в интересах всего рабочего класса будет, если Сибирская контрольная комиссия рассмотрит дело об исключении и восстановит меня и моих товарищей обратно в партию». Даже теперь ему не было ясно: он пришел к партии или партия к нему. С началом пятилетки переосмыслили свою позицию не только оппозиционеры, но и партия, взяв на вооружение политические идеи оппозиции. Многие оппозиционеры утверждали, что здесь имело место встречное движение сторон.

В Новосибирске не высказали принципиальных возражений по вопросу восстановления Пархомова в партии, но дело «на окончательное решение было переслано в Златоустовскую контрольную комиссию». Там заявили, что «так как тов. Пархомов является приезжим, а местная организация его не изучила, о его оппозиционной работе только узнала по получению дела, а поэтому вопрос о его партпринадлежности решено пересмотреть в целях большего изучения его через три месяца». Так как у Пархомова истекала отсрочка по призыву в армию, которой он пользовался как общественно полезный коммунист, он уволился с завода и выехал в Новосибирск с тем, чтобы все-таки просить «пересмотреть его дело по партлинии и <…> восстановить его в правах члена партии». Но одновременно прибыл и отрицательный отзыв Златоустовской контрольной комиссии. Пархомов «добивался восстановления лишь потому, что стремится закончить свое образование», но перехваченное его письмо к брату Кириллу от 21 октября 1928 года доказывало, с точки зрения комиссии, что назад в партию он дорогу не нашел – а может быть, и не искал107.

Письмо Пархомова является реакцией на письмо третьего лица, некоего Бориса, сторонника возврата оппозиционеров в партию: «У нас должна быть идея, без идеи мы умрем в полном смысле этого слова, а поэтому надо обратно в партию, ибо она для нас много дала, и, кроме того, мы к ней привыкли за эти 6–7 лет пребывания в ней». Доводы Бориса были созвучны мыслям многих идейных оппозиционеров по поводу недавних заявлений об отходе от оппозиции, опубликованных в «Правде». Партийный аппарат особенно широко афишировал капитуляцию Пятакова. Его обращение зачитывали оппозиционерам на собеседованиях в контрольных комиссиях, предлагая сочинить свое заявление по образцу столь красноречивого «покаяния». Несохранившееся письмо Бориса Пархомову, очевидно, было похоже на письма Голубенко соратнику по оппозиции Я. А. Лившицу.

Голубенко писал 4 марта 1928 года:

Здравствуй, Яша! Прочитав вчера заявление Юрия [Пятакова], спешу обменяться с тобой мнением по поводу заявления и поставить вопрос: что же дальше? <…> С заявлением Юрия я согласен и принял твердое решение дать [на] днях заявление о своем присоединении к Юрию. Занимать выжидательную позицию сейчас преступно. Быть в стороне от партии, оставаясь лояльным, значит сознательно политически себя умертвить. Мы не стоим на позиции активной борьбы с ЦК. Будучи вне партии, эту позицию даже осуждаем. Остается один выход – вернуться в партию и стать активным борцом в общей политической борьбе и работе партии. Другого исхода нет, и ждать чего-то не стоит. <…> Ну, как ты Яша? Черкни мне как можно скорей свое мнение. Я уже работаю. <…> Жму руку. Коля.

В конце мая 1928 года Лившиц получил от Голубенко еще одно письмо, где говорилось:

Яша, газеты, конечно, читаешь. Обратил внимание на то, что последнее время идут заявления: о полном (Саркис и др.) и частичном (Радек, Вуйович, Сафаров и др.) признании прошлых ошибок. <…> Нет, дорогой, как хочешь, а я заявляю: что мы, несомненно, по своей простоте и традиционной доверчивости вождям, не разобравшись в перспективе, сунулись в брод, а результат каков? Результат – напрасные, никому не нужные переживания. Это еще ничего, но вот временная политическая смерть – это уже непростительная вещь. Мы приняли шаги к воскресению себя, имеем надежду, что воскреснем (вернут нас в партию), но ведь могло быть много иначе. Пройденный нами урок должен нами в будущем быть учтен. Я, в частности, много себе почерпнул и вряд ли в будущем поддамся чувству и симпатиям108.

Лексика Голубенко явно религиозная. Концепция «временной смерти» по сути взята из отлучения от причастия – вне церковной общины, то есть вне причащения Тайн Христовых, православный мог рассматривать себя в какой-то степени мертвым или, во всяком случае, близким к этому состоянию – лишенным источника жизни.

Лившиц в партию вернулся, знакомый Пархомова Борис и его брат Кирилл – тоже, а вот сам Пархомов медлил. В его письме упоминаются опасения друзей, как бы он не стал «контрреволюционером, пессимистом и человеком болота»109. Но наш герой отрицал метафору «болота» в отношении оппозиции и, если уж на то пошло, описывал этим термином партийное большинство. Он говорил о проникновении в партию чуждого элемента, «узурпатора», и необходимости чистки. Оппозиции было необходимо принести партии озарение, но для этого Пархомову необходимо было закончить процесс самообучения. Пока же автор письма нуждался в уединении, иначе он не мог быть уверен, что мыслит трезво и независимо. Но если уж большевики пишут друг другу, то прямо и без околичностей:

Не мне тебя прощать и не тебе передо мной извиняться, а ты мне прости и извини. За что? За то, что неаккуратно отвечаю на твои письма. Почему не отвечаю не только тебе, но и всем, кто мне еще хоть с трудом да пишет. Причин здесь много, а главное, это условия, в которых я нахожусь, они мне мешают не только писать, но и отвечать на письма моих апонентов. По приезду в Златоуст, когда еще не втянулся в проработку своей политической программы, или все равно, плана политобразования, тогда я имел около 10 апонентов и горячо вел переписку. А сейчас всех потерял из виду, кое-кого по халатности, а кое-кого умышленно, остался ты только, да и то, я думаю, что после моего предпоследнего письма, ты больше писать не будешь мне, а получилось наоборот, ты еще больше, т. е. чаще начал писать письма. А раз так, то выходит, что ты мне со своей перепиской не помешаешь, а поэтому нет той необходимости, которую я предвидел раньше порывать с тобою связь (на определенное время). Если же это надо будет для блага дела, то не поздно будет сделать это в любое время. Обижаюсь ли я на твои резкие (не грубые конечно, как ты называешь их) письма – нет, конечно, ибо я сам, когда это надо, очень резок и упрям, упрямее украинского вола. Не думай про себя, что бывает еще ослиное упрямство, а говори прямо и открыто. Правда в грубой форме в тысячу раз лучше вежливого обмана. А, впрочем, ты сам знаешь, что вежливый и «сознательный» интеллигент скорее предаст, чем грубый и некультурный рабочий. Не надо смотреть на вежливость и культурность человека мещански, через обывательские очки. Да, я предпочитаю грубую проверку ложной вежливости. Это предисловие к письму, а теперь приступим к основе: о четырех последних письмах ко мне, мой партийный вопрос, мой план политразвития, о поездке домой и о себе лично.

Не случайно политвопрос и план политразвития стоят в письме на первом месте, а семья и личные отношения – на втором. Также важен был и акцент на важности «общего дела» и на уместности прекращения переписки, если это потребуется.

Теперь Пархомов мог перейти к обсуждению трех последних писем брата и письма Бориса. Корреспонденты молили Пархомова вернуться в партию. Вне партии жизнь была бессмысленна.

Правда ли это? Так ли на самом деле все обстоит и будет обстоять, как вы думаете, пророчите. Все ли у нас преданные и честные люди в партии ВКП(б), и нет ли в партии шкурников, жуликов и прохвостов. Где и сколько, какой процент честных преданных делу рабочих людей, какой % шкурников в партии, об этом разве вы не думали, когда называли меня и пророчили мне болото и смерть. Что значит правящая партия в мирной обстановке? А это значит:

Карьеристы, подхалимы и т. д. и т. п.

Сволочь.

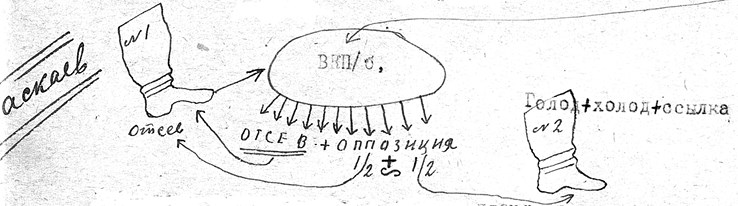

Пархомов лукавил; «кавказский сапог» был частью образа Сталина в то время: сапоги, которые носил генеральный секретарь, были не армейские (жесткие), а специальные, с мягкими голенищами – они отлично узнаются на картинке.

Ты можешь возразить, – продолжал Пархомов, – что в партию двери узки, не возражаю, лишь добавляю, что с партией дверь широкая и по ней все время свежая тропа, протоптана рабочим сапогом № 2 [см. схему]». «Автор печется о здоровье партии, о том, что из нее вычищают лучших – при узости двери обратно, что вычищенных ждет «голод + холод + ссылка», что половина оппозиции и отсеянных возвращается в партию, но другая идет в лагеря и политизоляторы». «Но кто в эту узкую дверь стремится проскользнуть, хотя бы даже с мылом, кого в эту дверь тянет магнит ста привилегий, не выдвиженца ли рабочего, не крестьянина ли от сохи, не грубого ли мужика, который не умеет выслужиться, не рабочего, который не хочет выслуживаться, а кого же все-таки тянет? Тянет служащего, который весьма вежлив, осторожен и услужлив на все 100%. Может, это клевета с моей стороны, просто по злобе, так опровергните, дорогие товарищи. На основании ваших же материалов, которые вы так искусно подбираете, и даже несмотря на такую искусность, <…> вам не опровергнуть сказанного, не опровергнуть жизненных фактов. Стоп, довольно, ибо мало того, что ошибки подмечать, надо и предлагать меры, как их изжить, а в настоящее время я пока к этому второму ответу еще не вполне созрел.

Пархомов остановил себя, чтобы не дать возможности своим корреспондентам увидеть подтверждения собственного упадочничества110.

Но истина не обязательно принадлежала партии, а исключенные не обязательно пребывали в болоте. Пархомов склонялся к другому пониманию: партия стала пристанищем бюрократизма и упадочничества, и сохранить этическую самостоятельность мог лишь тот, кто не стремился к удобной жизни.

Как любой истинный коммунист, Пархомов уважал дедукцию и доказательства. В самооценке, напоминал он брату, большевик руководствуется не мимолетными настроениями, а наукой. На вопрос «Кто я?» Пархомов отвечал:

А ты знаешь, что я неплохой математик, математика же, особенно высшая ее часть, любит строгую точность, вот и в политике надо с математической точностью варьировать с вопросами, тогда только будешь настоящим политиком, а не болтуном, не демагогом.

а) Пессимист ли я? Нет, ибо пессимисту свойственно нытье, все ему неладно, все плохо, не за что зацепиться, он не видит выхода из создавшегося положения, в общем, парень плывет по волнам разочарования. Есть ли у меня что-либо подобное? Да, есть, но только первая часть, а именно: я вижу кругом очень много ненормальностей. Ною ли я от этого? Нет, наоборот, у меня удесятеряется энергия бороться с этими ненормальностями. А есть ли за что уцепиться? Да, есть – моя программа (другое дело, в то ли я вцепился, во что надо, для блага дела). Взявшись за дело, думаю ли я выйти победителем? Не только думаю, а ставлю это на первый план, иначе зачем браться за дело, зная наперед, что не осилишь этого. Нет, я не пессимист.

b) Может быть, контрреволюционер? Эту глупость даже и не стану опровергать – если бы я таким оказался, так сам бы покончил с собой и не отвлекал бы людей от дела.

с) Ведет ли моя дорога в болото и буду ли я в нем? Сама моя программа говорит за то, что вехи моего пути не в болото направлены, а та энергия и труд, которые я прилагаю ежедневно, вполне подтверждают, что в болоте я не буду в будущем, а лишь приду обратно в партию с большим багажом, с полным знанием ленинизма и марксизма. Маркс и Ленин не были в болоте, а потому, если я их учение прорабатываю и воспринимаю, то кой же черт меня в болото затянет. Заниматься таким драгоценным делом и дрожать за то, что не быть в болоте, ныть о том, что нет идей и придется умереть – глупее быть не надо. Маркс, Энгельс, Ленин годами сидели над углублением их политических знаний и то не дрожали перед тем, что будут, дескать, в болоте, оторвутся от светского общества. Впрочем, история покажет, где я буду и кто из нас прав.

Письмо превратилось в инвективу против «апонентов», которые слишком боялись политической смерти и оказались неспособны, в отличие от Пархомова, найти внутренние ресурсы для продолжения борьбы. Борису Пархомов отвечал, «что он ошибочно рассуждает, что с того толку, что он говорит». Предлагалась интересная метафора: «Если я прожил в одном доме 7 лет, и этот дом подает признаки завтра рухнуть, то надо ли в этом доме ради привычки оставаться жить на 8-ой год еще? Или, положим, что этот дом исправен, но из этого дома тебя вытурили в шею [за что-]то, разве резон идти обратно в этот дом лишь ради привычки, лишь ради идеи, кой черт, здесь цыганская привычка и дурная идея сидеть у своего идейного врага под каблуком. Вещь совсем неприятная, тебя бьют, а ты по привычке шею подставляешь, да где это видано в наш век (разве что только в провинции Китая, да и то ради суеверия, а не ради идеи)».

Иными словами, те, кто возвращается в партию, просто подвержены предрассудкам, не видят дальше своих старых привязанностей. Пархомов не каялся и не капитулировал. Наоборот, если уж он думал о возврате в партию, то для того, чтобы завоевать ее изнутри: «Нет, если и пойти в этот дом, то надо идти, во всяком случае, не с голыми руками, чтобы этот дом исправить, чтобы обуздать узурпатора этого дома, а при удобном случае по шее выгнать вон к черту из дома».

Упоминание «узурпатора» в единственном числе указывало, о ком идет речь, но имя «Сталин» Пархомов опасался упоминать прямо. В письме Кириллу он предлагал политическую интроспекцию: «Мой партийный вопрос: пожалуй, если успею, для большей ясности я тебе вышлю кое-какие документы, из которых ты увидишь сам кто я такой: троцкист или зиновьевец, а впрочем, здесь разница небольшая, если только глубоко разбирать. Не дураки и в ЦК, что так осторожно принимают обратно в партию Зиновьева и Каменева». Иными словами, дихотомия «борец-троцкист / капитулянт-зиновьевец» для Пархомова не прошла проверки на прочность. Связь Пархомова с идеологическим миром, будь то партийные органы или друзья-партийцы, зависела от прогресса его самообучения. «После окончания проработки 8-ого тома Ленина и XV съезда ВКП/б/» Пархомов решился послать апелляцию в Сибирскую контрольную комиссию. Для завершения письма брату (после недельной паузы) ему понадобилось поднять для себя планку: «Вот как видишь, ругай не ругай, а „Капитал“ мне позволил вовремя окончить твое письмо. Вчера только успел закончить „Капитал“ и теперь решил кое-что обдумать и принять соответствующие решения. Продолжаю письмо дальше».

Пархомов чувствовал себя готовым предстать перед партией. Наверное, тот же Кирилл советовал ему «следить да присматриваться» – в первую очередь к себе. «Плохого не заметят, ибо его нету». «Пару слов о ВУЗе. Беспартийным учиться я не поеду. Вот и все», – заявил Пархомов. Но партия мешкала. Ответ из инстанций не получен, «очевидно, потому что не прошло еще шести мес[яцев] после подачи апелляции. Ты мне советуешь обратиться в ЦКК. Сейчас, брат, еще не время, пусть уж разберут дело в Сибирской контрольной комиссии, а потом, если вопрос будет решен не удовлетворительно, тогда, конечно, в ЦКК обращусь. Ведь недаром я с такой напряженностью прорабатываю политические вопросы и так усердно работаю над своим углублением политических знаний»111.

Пархомов писал кое-что о плане «своего политического развития» и о режиме обучения: «Схему и рабочий дневник я не решаюсь послать тебе, ибо это ни к чему. Тебе он, очевидно, не интересен. В общем, в схему входит проработка около тридцати вопросов: в том числе Маркс, Ленин, Энгельс, Троцкий, Сталин, философия, история и т. д. В среднем работа над политическими вопросами 7–8 часов в день. До сего времени мною проработано следующее: Маркс – Капитал, Ленин – 8 томов, с 5 сентября продолжать буду работу снова, а с 1 по 5/9 решил отдохнуть, а то уже чувствую большое переутомление, ты ведь знаешь мой задор в работе».

Во всей этой истории поражает фанатическая любовь к знанию, в то время как в характеристике ячейки Златоустовского цеха утверждалось, что «тов. Пархомов в течение 9 месяцев ни разу не был на партийном собрании». Пархомов разъяснял, что все время уходило на штудирование трудов классиков марксизма112. Опасаясь начетничества, Пархомов копал глубоко. Его не устраивали знания, основанные на механическом усвоении, отталкивали «доктринерство», «талмудизм», «цитатничество». Не оставило его равнодушным описание Ленина Троцким как человека, ведущего «систематическую борьбу против тех „старых большевиков, которые <…> играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно заученную формулу, вместо изучения своеобразия новой живой действительности“»113. Пархомов стоял за начитанность, но не начетничество. Тем не менее его чтение похоже на епитимью, наложенную на него если не партией, то самим собой. (В христианской традиции чтение Св. Писания и Отцов Церкви в качестве епитимьи считалось вполне приемлемым взысканием для грамотного.) Пархомов считал, что проработал достаточно материала, и был готов во всем поддержать партию. В то же время его раскаяние было неполным, ибо чтение томов Ленина и Маркса зачастую лишь укрепляло его в гордыне: «Решения этих вопросов в своем большинстве совпадали с мнением оппозиции (особенно той части ее, которой принадлежал и я)».