Полная версия

Американский доктор из России, или История успеха

Сам я всегда любил шутки в работе, но прежним опытом был научен, что шутить надо с оглядкой.

Когда-то в Москве я пытался привить сотрудникам своей клиники легкое отношение к шуткам. Ничего хорошего из этого не получилось: люди шуток боялись, даже безобидных. На шутников писали анонимки в парткомы. На меня тоже писали.

В Бруклинском госпитале резиденты-иммигранты боялись шутить со старшими, а из-за национальных интриг предпочитали не шутить и между собой. Теперь я впервые попал в совершенно другую, освежающую атмосферу. Передо мной был настоящий повседневный американский демократизм.

В один из первых дней единственная девушка-резидент по имени Морин налила две чашки кофе и одну принесла мне.

– Это вам, доктор Владимир, – просто сказала она.

Я был тронут.

Все резиденты относились ко мне приветливо, но при этом не проявляли никакого любопытства. Как все молодые, они быстро освоились с новым человеком и обращали на меня мало внимания. Это означало, что они просто приняли меня в свою среду.

В 7.30 конференция заканчивалась, и все расходились – кто в операционную, кто на прием больных, кто в лабораторию. Операции должны были начинаться строго в восемь, и Френкель следил, чтобы это правило не нарушалось.

В один из первых дней работы я ассистировал ему. Накануне он позвал меня вместе с молодым доктором Стюартом Голдом, недавно окончившим здесь резидентуру, обсудить завтрашнюю операцию. Стюарт уже дважды ассистировал на илизаровских операциях и поэтому считал себя их знатоком. Почему-то и Френкель так думал, наверное потому, что Стюарт был его любимый ученик.

Пациент, учитель пятидесяти лет, был один из первых, кто явился к Френкелю, увидев рекламу илизаровского метода по телевидению. Когда ему было три года, у него был тяжелый перелом ноги, и она отстала в росте на 15 сантиметров. Всю жизнь он вынужденно наступал на пальцы стопы, развилась так называемая эквинусная деформация. План Френкеля состоял в том, чтобы сделать операцию двумя разрезами и постепенно удлинить укороченную ногу. Стюарт предлагал заодно исправить положение стопы. Мне казалось, что для недоразвитой ноги это слишком рискованная операция, кровообращение могло не выдержать. В моем положении я мог лишь скромно возразить:

– Илизаров рекомендует исправлять подобные сложные деформации постепенно, в несколько приемов.

Стюарт был довольно высокомерен, даже заносчив. Говорил он с манерой южанина, цедил слова сквозь зубы; так говорит киноактер Марлон Брандо. На мою реплику он даже не посчитал нужным ответить. Френкель же был, как всегда, любезен. Он спросил:

– Почему, Владимир? В Кургане я видел, что они сразу исправляют сложные деформации. Надо начинать и у нас.

Но в Кургане работал сам Илизаров, и многие его хирурги имели большой опыт в таких операциях. Чего-чего, а курганского опыта у нас в госпитале не было.

Но спорить не приходилось. Не только потому, что Френкель был мой босс, но и потому, что это был его частный пациент. По законам частной американской медицины врач несет полную ответственность за своего пациента, и никто не должен вмешиваться. Хирургия вся основана на опыте. Когда хирург берется за операцию, у него должно быть особое хирургическое предчувствие – профессиональное шестое чувство хирурга, – что результат будет хорошим. Мое предчувствие подсказывало мне, что результат будет неверным. Но спорить не приходилось.

Дома вечером я размышлял, как все получше сделать, рисовал разные варианты. Утром показал рисунки Френкелю.

– Владимир, вы же – художник!

Я знал, что я художник. Но в данном случае хотел, чтобы оценили не мое искусство, а мою идею. Изучив рисунки, Френкель все же сказал:

– Будем делать, как решили. Я так хочу.

Френкель был хороший хирург – быстрый, точный, решительный. Сам про себя он говорил, что его «хирургический конек» – протезирование тазобедренного сустава. Операции Илизарова для него были новы, он прислушивался к советам Стюарта и многое давал делать ему самому. Моя обязанность была чисто ассистентская. Операция получилась долгая и тяжелая, больному перелили много крови, мы едва управились за пять часов. Но все-таки план был выполнен, аппарат Илизарова наложен, положение стопы исправлено. Мы со Стюартом зашивали операционный разрез, когда Френкель весело спросил:

– Владимир, вы китайскую еду любите? По традиции я заказываю ланч на всех.

– Спасибо, я могу есть все, даже гвозди, если не очень ржавые.

Все в операционной расхохотались. Френкель тут же по телефону заказал на всю бригаду еду из недорогого местного китайского ресторана. Через несколько минут принесли набор блюд в бумажных коробках, много риса и подлив. Еда была, по-моему, немногим вкуснее гвоздей.

Многие годы потом я делал то же самое, только еду покупал вкусней.

Новый прилив энергии

Душе бывает нужна передышка. Девять лет добивался я своего места под американским солнцем, девять лет мои душевные силы были на пределе. Теперь во мне жило предчувствие, что новый госпиталь – мое последнее пристанище. Я всегда доверял своим предчувствиям, потому что основывал их на знании самого себя. Бывает так: примеряешь на себя какую-нибудь новую вещь, надел – и сразу ощутил, что она как раз по тебе. Именно это чувство я испытывал с первого рабочего дня. Конечно, могло случиться, что я, пожилой русский доктор, не впишусь в коллектив. Но предчувствие подсказывало, что я сумею и приспособиться к новым условиям, и остаться самим собой.

Есть американская поговорка: «Если дерево не гнется, оно ломается». Вся моя жизнь учила меня гнуться – не сгибаться, а гнуться – и опять выпрямляться. И теперь я чувствовал, впервые за девять лет, что выпрямляюсь.

Я работал по десять часов в день, но не уставал. Каждую неделю мы с Френкелем делали по три-четыре операции по методу Илизарова. У того учителя, которому сделали мы тяжелую операцию, развились серьезные осложнения, пришлось их исправлять. Френкель понял, что я тогда был прав, и все больше мне доверял. Я регулярно планировал наши операции, заранее подготавливал рисунки. Во время операций Френкель вешал их на стене, и по ним мы учили других, как работать «по Илизарову». В этом не было ничего удивительного: у меня был опыт, которого не было у них. Удивительным было то, что впервые американские хирурги слушали русского.

Впрочем, шел 1988 год, наступило потепление отношений между Америкой и СССР. У многих американцев появился интерес к России и ко всему русскому. Возросли и мои акции. Многие коллеги задавали мне вопросы о России, чаще всего спрашивали, что я думаю о Горбачеве.

По случайному совпадению у Илизарова в Кургане работал молодой референт-переводчик Олег Горбачев. Когда мы с Френкелем звонили в Курган, чаще всего связывались именно с Олегом. Френкель, большой любитель пошутить, иногда в присутствии других докторов громко спрашивал:

– Владимир, вы звонили вчера Горбачеву?

Наивные доктора настораживались. Наверное, думали, что раз я оттуда, то должен его знать.

Мои молодые приятели-резиденты больше других интересовались всем русским, и особенно, конечно, методом Илизарова.

– Как Илизарову пришла в голову идея изобрести свой аппарат?

Я рассказывал, что работал с ним в Сибири зимой 1965 года, что там было очень холодно. И начинал рассказ, как в 1940-х годах он, работая в глуши, был единственным доктором на район размером с небольшую европейскую страну. Не имея настоящего хирургического оборудования, он не был удовлетворен результатами лечения переломов и стал искать новых путей… Но им, выросшим в условиях богатой американской цивилизации, это казалось непонятным: почему он работал в глуши изолированно?., почему без оборудования?., почему до него никто не задумался над результатами?., почему новые методы не были описаны в учебниках?.. Для них 1940-е российские годы были так далеки и непонятны, как времена дремучего Средневековья.

Тогда я нарисовал шарж: Илизаров в костюме европейца XVII века сидит под деревом, а с ветки ему на голову, как Ньютону яблоко, падает его аппарат.

Френкель, увидев рисунок, пришел в восторг:

– Владимир, мы готовим специальный выпуск госпитального журнала, посвященный Илизарову. Вы напишете статью о нем, и мы опубликуем этот шарж!

Обо всех новостях я рассказывал по вечерам Ирине. Все предыдущие годы она переживала за меня и теперь была счастлива, что наступили перемены в нашей жизни. Она тут же делилась новостями с моей старой мамой, которой было под девяносто лет. Мама жила на одной улице с нами, через дорогу. Обе гордились моими успехами, быть может, несколько преждевременно.

С новым приливом энергии во мне вдруг пробудился интерес к внешнему виду. Чтобы выглядеть, как говорят, не хуже других, я купил на распродаже в самом большом Нью-йоркском магазине «Мейсиз» два приличных костюма. Выбрать их было непросто: от изобилия товаров у меня началось головокружение. Я готов был уйти без покупки: или цвет не нравился, или цена не подходила. Но у «Мейсиз» есть реклама: «Если вы сами не знаете, чего вам хочется, то у нас это есть!» И действительно нашлось. Нужны были еще галстуки. Я купил их на улице у лоточника: товар дешевый, а выглядит прилично. И Ирина тоже стала покупать недорогие, но элегантные наряды, чего не делала много лет. Теперь нам предстояли новые знакомства и новые развлечения, надо было «держать фасон».

Появились у нас и новые интересы и возможности, мы стали больше читать по-английски, выписали «Нью-Йорк таймс». Я стал собирать вторую в своей жизни библиотеку, на этот раз на английском языке. В Америке очень интересно пишут биографии и популярные книги по истории, их я и начал собирать. Книги дорогие, в магазинах могут стоить 20–30 долларов, а то и больше. Но для покупки не обязательно ходить в магазин: книги с большой скидкой рекламируются в газетах, нужно только послать чек и их доставят по почте.

Добирался я до работы на метро – всего 35–40 минут от двери до двери. Жители Манхэттена почти никогда не ездят на работу на машине: это занимает больше времени и энергии. А я как раз недавно купил новую синюю «Тойоту», и теперь она стояла в гараже возле дома. Она стояла, а плата за гараж возрастала. И мы решили ее продать. Жаль было с ней расставаться, но надо быть рациональным американцем! А если хотелось поехать куда-нибудь на день-два, без проблем можно было взять напрокат любую марку.

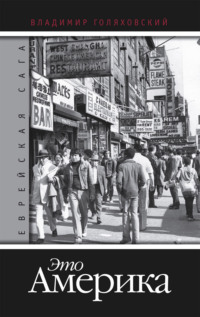

Наступило время перемен и в иммигрантском мире. С потеплением отношений с Советским Союзом начался новый приток иммигрантов, а к старым иммигрантам стали приезжать в гости их родственники и друзья. Это было чудом: советские власти разрешали своим гражданам общаться с иммигрантами, они проявляли человечность – небывалое! Приезжали и наши знакомые и с возбуждением рассказывали о новых изменениях – о политике перестройки и гласности:

– Теперь у нас в прессе открыто критикуют прошлое и публикуют запрещенные ранее книги Солженицына и других.

– Ну а как у вас жизнь вообще?

– Жизнь? Жизнь все еще трудная: продуктов мало, товаров вообще нет, по целым дням стоим в очередях.

Значит, в политике изменения были, а улучшений в жизни не так и не наступало, товарный и продуктовый голод коммунизма все равно оставался, как было все годы советской власти. Мы в Америке уже отвыкли от того, что в магазинах чего-то нет и что надо стоять в очередях. А гости удивлялись – до чего в Америке быт легкий! Поэтому приезжавшие гости, даже с небольшими деньгами, которые могли им дать их еще неустроенные родные, старались скупить как можно больше в дешевых районах Нью-Йорка и других городов – все, что годами валялось на прилавках. Особенно любили раскупать дешевую одежду и электронную технику. И делали это с такой жадностью и активностью, что иммигранты в шутку прозвали их «пылесосами». (Некоторые из тех «пылесосов» на перепродаже сумели сделать себе большие деньги и стали потом богачами – «новыми русскими».)

Американская стамина – особая выносливость

Все больше я внедрялся в жизнь госпиталя. Когда бывал свободен от илизаровских операций, старался учиться у американцев. Каждый день шел поток разнообразных операций, многих из которых я почти не знал. Мне надо было «догонять и перегонять Америку». (Выражение Никиты Хрущева.)

Больше всего у нас делали операций по замене больных суставов на искусственные. Ничего подобного в России не было. Медицинская промышленность по сравнению с американской там была, как телега по сравнению с «Кадиллаком». Соответственно и техника операций там была намного более отсталая.

Френкель был большим мастером этих операций. Я напросился помогать ему. Однажды хотел о чем-то спросить:

– Доктор Френкель…

Он улыбнулся и прервал:

– Владимир, зови меня просто Виктором.

Так мы перешли на «ты».

Мне нравилось наблюдать за его работой. Поразительная у него была способность схватывать любую идею на лету. В возрасте уже за шестьдесят он помнил абсолютно все, о чем бы мы ни говорили. Каждую неделю делал не менее пяти операций, принимал в частном офисе два дня по 10–15 пациентов, заседал на многочисленных деловых совещаниях, ежедневно прочитывал и диктовал на магнитофон десятки деловых бумаг и писем. Меня поражало, как он все успевал и как мог выдержать такую нагрузку. На людей, занимающих положение, требующее ответственное-ти, почти всегда накладывается отпечаток общественной формации и доминирующих традиций их стран. В России это безалаберность, в Германии порядок, во Франции легкость, в Бразилии необязательность, в Англии непредсказуемость, ну а в Америке – выносливость.

Чем больше работал с американцами, тем больше поражался их выносливости. Коллеги мои делали в день по 3–4 большие операции, многие оперировали еще и в других госпиталях. Стимулировали их, конечно, деньги, однако деньги деньгами, но не поражаться работоспособности американских докторов – невозможно.

Правда, хирурги наши нередко выглядели утомленными и любили пожаловаться:

– Как мне это все надоело!..

В перерывах между операциями они разваливались на диване вздремнуть или просто расслабиться.

Но я никогда не видел Виктора лежащим на диване или жалующимся на усталость.

У него была прямо противоположная манера поведения – он всегда был на людях и никогда не выглядел при них скучным, больным и ничего не делающим. Он был доброжелателен ко всем, ни на кого не сердился, не повышал голоса. И я ни разу не слышал, чтобы он хоть на что-то пожаловался. Если бывал простужен, то принимал таблетку тайленола (жаропонижающее) и никогда не показывал вида больного человека. Я с восторгом рассказывал о нем Ирине:

– Знаешь, всю жизнь я мечтал о таком шефе – деловом, энергичном, умном, добром и веселом. Какая у него память! Только скажи ему что-либо по любому поводу, он, оказывается, все помнит. Впечатление такое, будто в его голове все лежит на поверхности мозга и ему ни для чего не надо копаться в памяти.

В другой раз я опять выражал ей свое удивление им:

– Трудно представить – откуда у него берется столько энергии? Вчера мы с ним ушли из операционной в 10 часов вечера. Я приехал домой на такси и завалился спать без задних ног. Утром я опоздал на конференцию, а когда пришел – он уже рассказывал резидентам какой-то веселый анекдот. И хоть бы хны – свеж, как огурчик!

У Ирины нашлось объяснение:

– Я думаю, у твоего Виктора особая американская выносливость (по-английски stamina).

– Пожалуй, ты права – это американская stamina, особое качество выносливости.

Мне все больше доводилось узнавать американцев на работе. Я сравнивал их с докторами других национальных групп, на которых насмотрелся за пять лет в Бруклине. Работать с американцами намного приятнее и легче. Их поведение всегда профессиональное, они не интригуют между собой, увлекают своей выносливостью и доброжелательностью, многие охотно помогают и почти всегда приветливы.

Больше всех работал и более всех был приветлив, конечно, Виктор.

18 марта – ирландский праздник Святого Патрика, традиционно отмечаемый многими американцами. В середине XIX века в Америку иммигрировали, спасясь от голода в своей стране, полтора миллиона ирландцев. Они, католики по религии, быстро влились в протестантское общество страны, стали заметной группой и привезли с собой много своих традиций. Одна из них – праздновать весной день их святого.

Мы с Ириной знали об этой традиции, но были, конечно, далеки от нее. На этот раз Виктор с женой Руфи пригласили нас поужинать в роскошный клуб элиты Нью-Йорка. Они были членами этого «Клуба актеров», размещенного в красивом старинном особняке.

Ответить им на эту любезность я решил шутливым подарком. Несколько вечеров я рисовал в красках на большом картоне картину под названием «Сотворение илизаровского человека». Идею я позаимствовал у Микеланджело, из его фрески на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане, где Бог-творец вселяет в дремлющего Адама жизнь, пальцем касаясь его пальца. На моей картине Богом был Илизаров (с медалью Героя Социалистического Труда на груди), оживотворяющий обнаженного Френкеля-Адама. Вместо фигового листа Френкель прикрыт был эмблемой нашего госпиталя, а соприкосновение пальцами происходило через аппарат Илизарова. Сам я на картине лечу следом за Илизаровым, а вокруг в виде ангелов парят доктора нашего госпиталя, делающие илизаровские операции. Зная, как Виктор любит шутки и розыгрыши, я собирался не просто подарить ему этот картон, а хотел еще и разыграть его.

Приехав с Ириной в клуб, я оставил прикрытый бумагой картон на лестнице у гардероба. Уже собралась толпа нарядных людей, держа в руках стаканы с коктейлями. Виктор возвышался среди них.

Я отвел его в сторону:

– Хочу поговорить с тобой по секрету.

– По секрету?! Почему – по секрету?

– Знаешь, я привез тебе в подарок одну картину.

– Картину? Спасибо, конечно. Но почему – по секрету?

– Потому что картина – краденая.

– Краденая картина? Мне? О чем ты говоришь, Владимир?!

– Ну да, я украл картину Микеланджело из Сикстинской Капеллы Ватикана.

На лице Френкеля застыло непонимание и недоверие. Я подвел его к прикрытому бумагой картону. Еще не видя изображения, он понял, что под бумагой и впрямь должна быть картина, и поразился еще больше. Тогда я снял бумагу. Виктор мигом оценил и мою работу, и шутку. На его громкий смех стали оглядываться и с любопытством подходить его знакомые. Держа картон над головой, он указывал им на меня:

– Это автор, русский профессор-хирург, художник и писатель Владимир Голяховский. Теперь он работает со мной. А это его очаровательная жена Ирина.

В тот вечер мы с Ириной познакомились со многими известными людьми. Там были мэр Нью-Йорка, сенаторы, писатели и знаменитые актеры. Когда-то в Москве мы часто бывали среди элиты советского общества и сами принадлежали к ней. В самые трудные первые годы нашей эмиграции мы превратились в то, что американцы называют «пыль на дороге». Но во мне всегда жило предчувствие, что я смогу подняться. Нет, не зря я верю в свои предчувствия.

В тот раз мы с Виктором впервые хорошо выпили вместе, что продолжаем делать и до сих пор, и зачастую в том же самом клубе.

А картина моя, в большой раме и под стеклом, висит в нашем госпитале.

Советские иммигранты – наши больные

Почти каждую неделю среди рабочего дня меня вызывал по бипперу телефонный оператор госпиталя и соединял с каким-нибудь из отделений.

– Это вы русский доктор? – спрашивали меня.

– Да, это я.

– Извините, не могли бы вы прийти в наше отделение? К нам поступила русская больная (или больной). Она (он) не говорит по-английски, и мы не можем получить письменное согласие на операцию. Доктор очень просит вас помочь.

С притоком новых иммигрантов из СССР в наш госпиталь стали все чаще поступать русскоговорящие больные. Их направляла благотворительная организация «НАЙАНА», оказывающая поддержку новым американцам. Она располагалась в нескольких кварталах от нас, и мы были для нее самым удобным госпиталем. На первый прием присылали с больными сопровождающих переводчиков; общаясь через них с пациентами, доктора проводили обследования и назначали операции. Но после переводчиков им уже не предоставляли.

Почти все они были старики с артритом и артрозом или с несросшимися переломами. Некоторым из них уже делали операции в СССР, но неудачные. Они ходили на костылях или с палочками, а кого-то привозили в инвалидном кресле. Они не говорили и не понимали по-английски и были напуганы перспективой операции. Старые люди живут старыми представлениями, для них операция – это мучительные боли, страдания и чуть ли не верная смерть. Понятно, что они были подавлены.

Ко всему в придачу, они испытывали растерянность от непривычной обстановки американского госпиталя, где не могли ничего понять. У них возникал так называемый культурный шок, характерный для многих иммигрантов, настоящий психологический сдвиг.

Когда я к ним приходил, освободившись от своих дел, видел всегда одну и ту же картину: на постели сидит старая седая женщина или, реже, мужчина, с безумными от ужаса глазами, и горько плачет. Перед ней стоит медицинская сестра и кто-нибудь из молодых резидентов. Оба растерянно смотрят на больную и говорят:

– Мы не понимаем, почему она плачет. Мы стараемся ее успокоить, и не можем. Все русские больные какие-то странные, все плачут.

Я подхожу к больной, трогаю ее за плечо и спрашиваю: – Почему вы плачете?

Она не реагирует, и мне приходится повторить вопрос. Тогда она поднимает на меня глаза и вскрикивает:

– Ой, вы говорите по-русски!

– Да, я говорю по-русски и пришел, чтобы помочь вам. Она сама себе повторяет несколько раз:

– Ой, он же говорит по-русски! – И все никак не может прийти в себя от счастья.

Я подсаживаюсь к ней на кровать, щупаю пульс. Наконец мне удается ее успокоить. Я говорю:

– Вам завтра будут делать операцию, надо, чтобы вы подписали вот эту бумагу.

– Какую бумагу? У нас в Одессе никаких бумаг не подписывали!

– Но мы с вами теперь не в Одессе, а в Америке. Здесь полагается подписывать согласие на операцию.

– А кто мне будет делать операцию? Этот молодой будет делать?

– Нет, он будет только ассистировать вашему доктору. – А доктор такой же молодой, как этот?

– Нет, доктор пожилой,

– А он говорит по-русски, тот пожилой?

– Нет, он американец.

Старуха испытующе смотрит мне в глаза:

– Я хочу, чтобы вы мне делали операцию!

Неожиданный поворот!

– Это невозможно. Я не ваш доктор, у вас очень хороший хирург.

– Доктор, я вас умоляю! – Она заламывает руки.

– Но поймите: я не ваш доктор. Меня попросили только вам переводить.

Резидент и сестра следят за беседой с нетерпением. Им всего-то нужна подпись, а вместо этого идут непонятные дебаты. Мне тоже неловко, что разговор затягивается. Резидент протягивает ей бумагу. Я даже не решаюсь сказать ему, о чем она меня просит, настолько это нелепо. И я не хочу, чтобы ходили разговоры, что русские больные предпочитают меня. Я продолжаю уговаривать ее. Она – угрюмо:

– А как я буду с ним разговаривать, с тем пожилым доктором, а?

– Кто-нибудь из ваших родственников знает английский?

– Ой, что вы!.. Мы все только недавно приехали.

– Вы сейчас подпишете эту бумагу, а завтра утром я приду к вам и помогу перевести ваш разговор с доктором. Я обещаю.

Она неловко подписывается латинскими буквами, мне приходится ей помогать и тоже подписаться как переводчику. Резидент ставит свою подпись как свидетель и сразу исчезает. Сестра просит меня объяснить больное все, что необходимо для предоперационной подготовки, при этом она помогает себе жестикуляцией: куда вставлять градусник, куда клизму. Но старуха не хочет отпускать меня:

– Ой, что я тут буду делать одна? Они же не говорят по-русски…

– Я обещаю, что приду завтра утром.

Это и называется «культурным шоком» иммигрантов (cultural shock), он возникает от непонимания при столкновении с обстановкой в новой стране. Все иммигранты переживают его в той или иной степени. Но нигде это так отчетливо не выявляется, как в госпитале, особенно – когда нужна операция: к языковому барьеру и страху перед операцией здесь прибавляется ужас беспомощности и беззащитности. В госпитале русские больные впадали в настоящую панику. Это надо понимать!

Назавтра утром, рано – до своих операций, я спешу навестить ту больную в предоперационной (waiting area). Хотя мне абсолютно некогда, но врачу обманывать доверие больного – это страшный профессиональный грех.

Она лежит на каталке рядом с другими больными и опять плачет. Но, завидев меня, сразу начинает улыбаться: мы уже друзья. Подходит ее хирург:

– Это ваша знакомая? Почему она плачет?

Я объясняю коллеге, что меня вчера попросили переводить, а ей – что это и есть ее доктор. Он ее раньше не видел: обследование проводили резиденты. Она испытующе всматривается в него. Улыбаясь, он успокаивает больную. Немного успокоенную, ее увозят в операционную.