Полная версия

Храм Темного предка

Между двумя последними страницами лежал желтый листок из блокнота, исписанный теми же синими чернилами, однако почерком, отличным от профессорского, – энергичным, угловатым, резким.

Полгрота усыпано костными останками. Но наш факел погас. Юсуф внезапно чего-то сильно испугался и закричал – надо уходить! Я пытался нашарить спички в вещмешке и успокаивал его – можно ли ему, образованному человеку, поддаваться диким суевериям и сказкам? Но он вцепился в меня и тянул назад. Я чиркнул спичкой – из грота ведет проход дальше, возможно, в следующий грот. Спичка тоже погасла. Другие отсырели, мешок мой промок насквозь под дождем. Я так и не смог добыть нам с Юсуфом огня, а он ни секунды не хотел оставаться в кромешной тьме в гроте. Он впал в истерику от страха, нес разную околесицу. Мы протиснулись сквозь узкую щель, через которую и попали внутрь. Снаружи все еще хлестал ливень. Мы, конечно, в следующий раз полностью обследуем грот, несмотря на советы Юсуфа убираться подальше. Я пристыдил его, он выглядел расстроенным и напуганным, но твердо стоял на своем: якобы мы с ним очутились в «очень скверном месте, приносящем беду».

Гектор читал текст, близко наклонившись к Кате, затем отсканировал его и длинный перечень птиц. Следующий документ из коробки оказался листом, вырванным из тетрадки в клетку. Катя и Гектор снова узнали почерк профессора Велиантова:

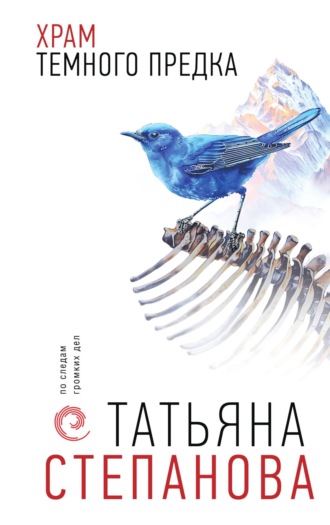

Невероятное событие. Я сначала решил – у меня галлюцинация от лихорадки. Она прилетела ниоткуда и уселась на ветку у брода в десяти шагах от меня. Ее синее оперение искрилось на солнце. Я услышал ее голос. Голос Синей птицы… Метерлинк грезил о ней, создавая образ вечной погони за счастьем. А я испытал счастье, узрев ее воочию на ветке барбариса… Слова старика в аиле – истинная правда. Синяя птица прилетела из-за синих гор. Никто никогда прежде не видел ее на Тянь-Шане. И вдруг она появилась. Myophonus caerulius – горный дрозд. Подотряд – певчие воробьиные. Она живет в Юго-Восточной Азии, в Китае, в королевстве тайцев, в горах Тибета. Но здесь, недалеко от Хан-Тенгри? Синяя птица запела, и я понял – она не призрак. Редчайший случай, научное открытие! Синяя птица пожаловала к нам. О, мой маленький Метерлинк! Мое синее счастье! Я осторожно поднялся на ноги и… она улетела! Я едва не разрыдался. Я ударил в медный гонг, я разбудил всех – Павла, Юсуфа, маленького Дауда, носильщиков-кули, нашего проводника Ли. Я сказал – мы немедленно идем за Синей птицей! По описаниям, в Южной Азии она обитает у горных потоков и водопадов, она большой любитель воды. Мы начнем искать ее сначала у горных ручьев, в речных зарослях, потом везде по округе. Я не знаю, сколько времени потребуется нам на ее поиски. Но я ее отыщу – ведь это научное открытие всей моей жизни.

Следующий лист. Катя обратила внимание, что это был… белый ватман. Она усомнилась – пользовались ли ватманом в 1931 году?

– Совсем другой почерк, – заметил Гектор озадаченно. – Похоже на официальное заявление. И дата… Катя, ты взгляни на нее!

Уважаемый Сергей Сергеевич! Прошу разрешить мне пятидневный отпуск для поездки из Университета Бэйда в Гуаньчжоу для встречи с ученым секретарем Ксанг Линг Бо. Делегация музея останется в связи с моим отъездом на короткий срок без услуг переводчика. Но я вернусь быстро. Товарищ Ксанг наконец ответил на мое письмо и назначил мне встречу сам. Он в настоящее время находится в Гуанчжоу в полевой экспедиции, и наш контакт в Пекине из-за его отсутствия в столице и сложившейся острой политической ситуации невозможен. Мой визит к нему связан с публикацией его научных работ в СССР, их переводом с китайского, о чем я уже имел устную договоренность с руководством факультета и нашего музея. Правда, при текущих международных проблемах все усложняется. В любом случае музей и университет обязаны прояснить ситуацию. Мне – переводчику с китайского – побеседовать с ученым секретарем намного проще. О результатах поездки руководство нашей научной делегации в пекинском университете будет извещено.

С уважением,Юрий Велиантов 2 июля 1960– Еще один Велиантов, – объявила Катя. – Профессор – Иван Венедиктович. Здесь – Юрий. И разница между документами почти в тридцать лет. Сын профессора? Переводчик с китайского.

– В письме к университетскому товарищу профессор не упоминает жену и сына. Лишь сестру Полину. А должен был, правда? И «ученая мумия» Покровская в разговоре с нами тоже говорила о сестре профессора, скончавшейся в шестидесятых годах, – ответил Гектор. – Здрасссте, еще и китайский ученый секретарь товарищ Ксанг всплыл из мутного потока времени.

Катя придвинула новый лист из картонной коробки. Уже знакомый витиеватый почерк. Профессор Велиантов писал на вырванном и запачканном листе блокнота.

Чувство – будто мы попали в пещеру Али-Бабы. Воистину – небывалое, невиданное сокровище. Юсуф при факелах сделал снимки грота внутри и снаружи. Панораму местности. Вход в грот замаскирован самой матушкой-природой. Главный ориентир – потрясающий, уникальный вид на Хан-Тенгри. Если встать лицом к Небесной горе, справа расположены черные скалы. Вход – и дальше, дальше внутрь… Я смотрю на Хан-Тенгри. Белые снега его вершины… Гора – указатель к невероятному сокровищу. Я слишком волнован сейчас, чтобы писать дальше. В любом случае наших лошадей и носильщиков не хватит для вывоза всего находящегося в гроте. Нам потребуются еще носильщики, лошади и дополнительная помощь.

Гектор глянул на Катю. Она заметила: с каждым новым документом, прочитанным ими, он выглядел все более заинтересованным и сосредоточенным. Он придвинул последний лист – тетрадь в клетку, почерк профессора Велиантова.

Дэв-хан оставил нам страшный знак, подобно экспедиции Погребецкого. Мы ничего не слышали ночью на биваке у костра. И лошади вели себя спокойно. Кто-то появился из тьмы, когда мы спали. Один из наших китайских кули пропал. Мы с Павлом обнаружили его тело у реки. Бедного китайца обезглавили. Его труп висел в развилке дерева кверху ногами. Отрубленную голову водрузили на валун. Она смотрела на меня мертвыми глазами. Длинная коса китайца расплелась. Ствол дерева почернел от его крови. Синяя птица… Она вдруг выпорхнула из кустов и уселась прямо на валун рядом с отрубленной головой. Синяя птица начала петь. Мы с Павлом, потрясенные, взирали на нее, а затем Павел не выдержал и заорал, взмахнул рукой, стараясь ее прогнать. Учитывая все наши усилия и пройденные нами многие километры в горах в поисках Синей птицы, его поведение крайне нелогично… С точки зрения ученого, исследователя… Но Павел не мог сдержаться. Синяя птица взмахнула крыльями, намереваясь улететь, но ее лапки запутались в волосах отрубленной головы. Китайская коса сыграла роль силка. Птица трепыхалась, билась, осыпая синими перьями отрубленную голову. Прибежавший на крик проводник Ли выстрелил в нее из своей винтовки. Мы добыли долгожданный научный образец, редчайший… Но у меня до сих пор трясутся руки. Мы сняли тело несчастного кули с дерева и похоронили его вместе с головой, насыпали камней, дабы горные волки не сожрали труп и кумай – гриф – не добрался до его головы.

Катя молчала. Последняя запись потрясла ее. Она даже на минуту забыла обо всем другом.

– Действительно архив фрагментарный, разрозненный, – объявил Гектор после паузы. – Неясно, какие именно события следуют одно за другим. Кроме заявления от июля 1961 года, вся остальная корреспонденция относится к 1931-му? Или написано позже? Все, с чем мы познакомились, требует больших пояснений. Постараемся получить их сейчас в музее. Если не удастся, я наведу дополнительные справки по своим каналам. Текст пестрит весьма любопытными эпизодами.

– Про сокровище? – спросила Катя. – По-твоему, Елена Краснова заинтересовалась архивом профессора Велиантова из-за него?

– Нам же она заявила – сокровище, – напомнил Гектор. – Прям куда ни глянь – сплошной Остров сокровищ. Но как-то мне стремно, Катенька.

– А глаза уже засверкали… – Катя ему улыбалась. – Кстати, Гек, у тебя отличный английский. Зря ты скромничал.

– Стараюсь тебе соответствовать. Не разочаровать тебя ни в чем. – Гектор поднялся и хищно потянулся всеми мускулами накачанного тела, расправил плечи. – Бумаженции любопытные. Сведения в них тоже достойны внимания. Однако туман пока полнейший. С кем бы еще потолковать нам, раз мы зависли в музее? Руководство их в отъезде. Некий Горбаткин Всеволод, интересовавшийся подобно Красновой архивом и разозливший ее. Я его попытаюсь раскрутить, щассс узнаю, где он прячется.

– В пасти мастодонта Жорика своего, – подсказала Катя. После чтения записки об обезглавленном кули-носильщике ей было не по себе, и она хотела переключиться. Хотя бы шуткой изгнать из памяти ту картину.

– Заметила здешнюю атмосферу, когда мы шли через залы? – спросил Гектор. Он, напротив, вдруг стал серьезен. – Огромное здание, полное чучел, трупов животных… Но каково здесь ночью? Музей – пристанище призраков, духов мертвых животных, птиц, пресмыкающихся… Все они – чьи-то тотемы и божества. Их души гневны и мстительны. При свете дня чучела мертвых зверей следят за нами исподтишка. Они наблюдали и за Красновой, когда она бродила по музею… А чего вдруг испугался в том гроте фотограф Юсуф, член экспедиции профессора Велиантова, когда погасли их факел и спичка?

Катя глянула на Гектора – он иной сейчас. Он разный. Она постепенно открывает в нем все новые и новые грани. Он заинтригован… Архив Велиантова – последнее, чем занималась Елена Краснова перед смертью, – сильно зацепил и его…

Всеволода Горбаткина не пришлось долго искать. В зоомузее – на ловца и зверь бежит. Катя и Гектор увидели своего бывшего проводника в коридоре второго этажа, открытом для экскурсий, где стены занимала фотоэкспозиция, посвященная истории музея. Горбаткин стоял у одного стенда и внимательно его разглядывал.

– Добрый день, – поздоровалась с ним Катя. – Не уделите нам несколько минут?

– Полиция снова ведет розыск в музее? Что все же произошло с Еленой Станиславовной? На взгляд полицейских? Суицид? – долговязый Горбаткин стремительно обернулся от стенда. Катя отметила – он ловок, жилист, подвижен, хотя вчера в общей неразберихе и показался ей рохлей.

– Она умерла, – ответил ему Гектор. – А вы интересовались архивом профессора Велиантова, вызвав ее недовольство.

– Пропавшая музейная экспедиция 1931 года, – Горбаткин указал на стенд.

– Велиантов и его коллеги тогда не вернулись с Тянь-Шаня? – быстро спросила Катя.

– Исчезли без следа. Единственные две фотографии остались в историческом отделе музея. – Горбаткин указал на снимки на стенде. – Здесь Иван Велиантов, его ассистент Павел Ланге и фотограф Юсуф Шахрияр среди членов экспедиции альпиниста Погребецкого, совершивших первое восхождение на Хан-Тенгри. Потому что сначала обе группы шли вместе, а затем разделились. На втором снимке сам профессор Велиантов и Павел Артурович Ланге, а также члены их отряда – носильщики, проводник, младший брат фотографа, его помощник. Снимок сделан, наверное, самим Юсуфом Шахрияром, раз его нет в кадре. Фотографии летом 1931 года музей получил вместе с отчетом экспедиции по почте.

Катя и Гектор при тусклом освещении коридора тщательно рассмотрели оба снимка. На первом – большая группа людей: альпинисты, местные проводники в халатах и киргизских шапках, носильщики с тюками. На втором снимке – мужчина лет под шестьдесят, высокий, слегка сутулый, в круглых очках, в теплом свитере и пиджаке, чем-то напоминающий Паганеля, с полевым биноклем и подзорной трубой в чехле на груди – крест-накрест. Рядом с ним – статный молодой блондин в кожаной куртке летчика и армейских галифе, заправленных в сапоги. За его плечами – винтовка. Фон снимка размытый, серый – вроде склон горы.

– Фотограф Юсуф Шахрияр, он рядом с альпинистом Погребецким, – Горбаткин указал на первый снимок.

Катя увидела молодого мужчину азиатской внешности в модной в 1931 году толстовке и черной шапке – ей показалось, китайской, из шелка. За его спиной – надетый подобно рюкзаку на лямках – большой черный кофр: фотооборудование. Футляр от фотоаппарата, болтавшийся на ремне на его шее, – пуст. Наверное, он одолжил свой фотоаппарат альпинистам для группового снимка. Рядом с ним подросток в гимнастерке не по росту и в расшитой тюбетейке. Он держит в руках треногу для фотоаппарата. Рядом с ним стоят еще два кофра.

Так вот какие они были… Катя разглядывала членов пропавшей экспедиции.

– Иван Венедиктович Велиантов – выдающийся орнитолог, – пояснил Горбаткин. – Ученый энциклопедист, он знал восемь языков, помимо научной и преподавательской деятельности в университете занимался литературой – переводил Байрона, Шиллера, Гете, Гофмана, Метерлинка. Кроме орнитологии обладал глубокими знаниями в лесоведении, почвоведении, дендрологии. Он близко дружил с сыном географа Семенова-Тян-Шанского Андреем, тоже географом и переводчиком. Павел Ланге – его помощник и ученик. Не только зоолог, но очень способный таксидермист, обогативший наш музей настоящими шедеврами.

– Снимки сделаны, судя по всему, малоформатной «лейкой», ее с середины двадцатых начали выпускать, – определил Гектор. – При каких обстоятельствах погибла экспедиция – известно?

– Никто не знает, за все годы ничего не выяснили. Вроде их всех убили басмачи. Но даже тел не нашли, – ответил Горбаткин. – Три года назад музей планировал отметить стопятидесятилетний юбилей Велиантова, но из-за ковидных ограничений празднование отложили. Архив, обнаруженный Красновой в библиотеке, тогда даже не стали разыскивать. В сущности, пропавшая экспедиция 1931 года долгие десятилетия оставалась забытой и закрытой страницей истории нашего музея. А ведь, судя по письмам профессора Велиантова, поднятых Еленой Станиславовной, они тогда совершили удивительное открытие – первыми обнаружили экземпляры Синей птицы на Тянь-Шане.

– Мы видели в Верхнем зале витрину с Синими птицами, – сказала Катя. – Экземпляры, добытые тогда Велиантовым и Ланге?

– Нет, витрину оформили гораздо позже. Первые экземпляры Myophonus caeruleus орнитологи начали наблюдать на Тянь-Шане в конце сороковых – пятидесятых годах. Тогда она еще считалась большой редкостью, ее ареал обитания далеко на юге, в тропиках. Затем она распространилась дальше на север и сейчас обычна в Средней Азии. Но пропавшая экспедиция видела Синюю птицу на Тянь-Шане в 1931 году – настоящая научная сенсация! К сожалению, из-за гибели всех участников музей не располагает подробными данными об их выдающемся открытии.

Катя смотрела на фотографию пропавшей экспедиции. Подобно героям пьесы Метерлинка, они шли в неизведанное. Синяя птица рядом с отрубленной головой китайского носильщика. Лапки, запутавшиеся в растрепанной китайской косе… Катя на мгновение закрыла глаза – картина из письма Велиантова всплыла перед ее мысленным взором. Символ счастья, попавший в силок смерти и крови…

– Вы сами по профессии орнитолог? – спросил Горбаткина Гектор.

– Так точно. – Горбаткин глянул на него. – И с «лейкой» вы тоже угадали профессионально. Я заведую хранилищем коллекции птиц. – Он указал на стенд на противоположной стороне: на фотографиях – трупики птиц, утыканные булавками. С бирками на столе.

– Вы таксидермист, как Павел Ланге? – уточнил Гектор.

– Нет. Мне до Ланге очень далеко. Он был ас своего дела. У нас работает специальная команда профессионалов для консервации образцов.

– В коробке с бумагами мы нашли заявление от некоего Юрия Велиантова, переводчика с китайского, – объявила Катя. – Вам известно, кто он? Родственник профессора?

– Племянник. Двоюродный, – раздался скрипучий голос.

Они обернулись. К ним по коридору шествовала, опираясь на костыль, Адель Викторовна – хранитель оссуария.

– Лена меня дотошно расспрашивала, порывшись в пыли библиотеки. Уговорила поднять директорский административный архив. Зачем ей все понадобилось – не сочла нужным мне пояснить, ускользала угрем, но умоляла горячо. И я сдалась, – заявила ученая дама.

– Краснова собиралась написать монографию о пропавшей экспедиции, ревниво реагировала на любой интерес со стороны, копала материалы для себя, – быстро ввернул Горбаткин.

– Она вам сама призналась, Сева? – Адель Викторовна зорко оглядела их, разом притихших, стенд со снимками. – Юрий Велиантов – переводчик из университета и родич профессора, единственный его потомок. В начале шестидесятых, согласно ведомости о зарплате, он поступил на службу в музей, ездил с делегациями музея в Китай, пока тот от нас не закрылся при Хрущеве.

– У Велиантова имелась еще сестра Полина, – напомнил Гектор. – Адель Викторовна, вам трудно стоять, присядем и поговорим?

– Некогда мне с вами рассусоливать. Нам надо готовить некролог Красновой и насчет похорон ее определяться. Насколько я выяснила для Лены, Юрий Велиантов недолго проработал переводчиком в нашем музее – летом шестьдесят второго года он погиб, находясь в отпуске. Я обнаружила в директорском архиве справку о его смерти.

– Где он проводил отпуск? – спросил Гектор.

– Понятия не имею. А насчет сестры профессора, молодой человек… Мама мне рассказывала о ней, они сидели в одном лагере с Полиной Велиантовой. Ее дважды арестовывали после смерти брата – в тридцать пятом и тридцать седьмом. Первый раз отпустили с Лубянки. А в тридцать седьмом впаяли десять лет без права переписки. В сорок шестом еще добавили срок. Она была поэтесса и переводчик. Мама мне говорила – написала сатирические стихи о вожде всех народов, не побоялась. Но, как у Булгакова в романе, всплыла вдруг бдительная морда – стукач, гнусавивший: «Закон об оскорблении величества». Вам интересно, отчего пропавшая экспедиция оказалась забытой на долгие годы? Да все поэтому. Боялись коллеги проявить интерес к родственникам врага народа. Предали остракизму даже безвинных мертвецов. А Пауль Ланге вообще был немец с Поволжья – куда уж больше… Вам, молодой, человек, ничего не напоминает? Ассоциации не посещают вашу красивую голову?

Гектор молчал.

– Теперь мы знаем правду, – сказала Катя. – Спасибо вам большое, Адель Викторовна.

У хранительницы оссуария внезапно зазвонил мобильный.

– Алло! Здравствуйте… примите самые искренние и глубокие наши соболезнования… Мы сами искали способ связаться с родственниками… с вами… Безусловно, окажем помощь с похоронами. Музей не останется в стороне. Елена Станиславовна – наша коллега и соратник, невосполнимая утрата… Конечно, конечно…

Катя поняла, кто звонит ученой даме. И ее догадка подтвердилась.

– Сестра Елены – Вероника Станиславовна, – объявила Адель Викторовна, отключившись. – Насчет похорон и участия в них музея.

– Пожалуйста, дайте мне ее номер, – смиренно попросил Гектор. – Нам с ней тоже необходимо связаться.

– Она звонила в музей и лично мне. Частная информация. – Хранительница оссуария опиралась на костыль. – Если я откажусь, вы силой отнимете у меня мобильный? Под пыткой выбьете из меня, старухи, пароль?

Катя ждала, что Гектор, по обыкновению, бросит свое «не пререкаться!», но он хранил молчание. Мрачный, с резко обозначившимися скулами на лице…

– Имя моего друга – Гектор, в честь героя Гомеровской Трои, – Катя смотрела хранительнице оссуария в глаза. – Он не заслужил ваших оскорблений, Адель Викторовна. Он в жизни многое совершил, защищая и меня, и вас, и альма-матер – музей, и ваше неотъемлемое право тихо-мирно заниматься научной работой. Спасибо, телефон родственницы Красновой мы сами узнаем. Нам не привыкать.

Адель Викторовна в свою очередь смерила и ее долгим взглядом и начала громко, скрипучим голосом диктовать номер Вероники, сестры Елены.

Глава 10

Вскрытие

Полковник Гущин присутствовал в прозекторской на вскрытии трупа неизвестного из Шалаево. Остаток ночи и все утро он потратил на осмотр места убийства вместе с оперативной группой. Местных полицейских Гущину пришлось погонять. Они никак не могли взять в толк – почему вроде бы рядовое убийство мигранта вызывает у замначальника главка столько эмоций? И вообще, с чего он вдруг сам оказался ночью на глухом пустыре вместе с полковником Гектором Борщовым, не имеющим отношения к полиции, и криминальным обозревателем пресс-службы главка Екатериной Петровской? О последних словах Елены Красновой Гущин коллегам из Шалаево не сообщил. А те, не зная подоплеки, работали вяло – они уже заранее списали дело в полный «глухарь».

– Обычная история, Федор Матвеевич, мигранты разборки свои вели в тихом месте, вдали от глаз, бакшиш не поделили – бабло – или просто поссорились. Одного пристукнули ударом по башке, раздели, ограбили. Они нищие, для них и кроссовки ношеные с курткой ценность представляют, – вещал старший опергруппы. – Теперь ищи ветра в поле – они уже у казахской границы. Я образно выражаюсь, но, сами понимаете, подобные дела раскрываются со скрипом.

Полковник Гущин приказал снять с бутылки со слабительным отпечатки и немедленно проверить мертвеца. Отпечатки совпали – неизвестный действительно принял слабительное на пустыре, больше к бутылке никто не прикасался.

– Что же он во время драки с соплеменниками наглотался дюфалакса? – спросил Гущин старшего опергруппы. Тот лишь плечами пожал: мигранты, кто их знает…

Проверка окрестностей тоже ничего особенно не дала. В семи километрах от заброшенной железнодорожной станции имелась действующая, при ней поселок и швейная фабрика. На фабрике работали гастарбайтеры из Таджикистана. Жили они в бывших фабричных бараках, переделанных под общежитие. Проверкой бараков занимались все утро, никто из рабочих не опознал мертвеца по фотографии. Если неизвестный не приехал на машине, то мог добираться до Шалаево лишь электричкой и автобусом. Или же пришел пешком? Но Гущин не верил в последнее – слишком далеко. Опросили водителей автобусов – те тоже не помогли, многие признавались, что вообще с трудом различают людей азиатской внешности и не запоминают их.

Гущин настоял на скорейшем вскрытии жертвы – местные судмедэксперты особо не торопились, есть и поважнее дела. Они тоже не могли уразуметь – с чего вдруг большой главковский начальник порет горячку. В чем особенность убийства на пустыре? Где подвох? Они не спорили, но Гущин ощущал глухое подспудное сопротивление. Его распоряжения и приказы вызывали у местных полицейских скрытую досаду и непонимание. Делиться с ними информацией о событиях прошлого вечера в Никитском переулке и словах Красновой он по-прежнему категорически не желал. Коса нашла на камень…

Направляясь в местный морг, полковник Гущин скрепя сердце позвонил коллегам с Петровки, 38 – он очень не любил у них одалживаться информацией. Но ситуация требовала узнать, провели ли судмедэкспертизу тела Елены Красновой.

Оказалось, провели. Зам начальника МУРа сообщил: дамочка из музея сама выпала из окна в результате несчастного случая. Причина ее смерти по результатам вскрытия – острая сердечная недостаточность, прежний диагноз врачей подтвержден полностью. В ее крови обнаружили следы антидепрессанта «Каликста» и транквилизатора, принимаемого при панических атаках. Еще в крови нашли и следы нейролептика. «По словам врачей, нейролептик этот прописывают при сильных страхах и тревоге, вместе с антидепрессантами и транквилизаторами не сочетают, – объявил Гущину столичный коллега. – Но дамочка, видимо, врачей не слушала, глотала все таблетки подряд. У нее в сумке во внутреннем отделении, застегнутом на молнию, где лишь ее отпечатки пальцев, мы обнаружили и „Каликсту“, и нейролептик, и транквилизатор, все упаковки наполовину пустые. Она пила все без разбора. И спровоцировала себе инфаркт».

Полковник Гущин спросил про осмотр кабинета в музее. И столичный коллега подтвердил слова Кати и Гектора Борщова: чисто, никаких следов борьбы, насилия, ничто не указывает на нападение на Краснову в кабинете. «Отпечатки пальцев на двери, подоконнике, оконной раме, ручке рамы и цветочном горшке принадлежат самой Красновой, – сообщил он Гущину. – Выявлены при осмотре еще и множественные отпечатки на столе и стульях, принадлежащие другим людям. Но они большей давности, чем отпечатки на оконной раме и подоконнике. Уборщица, возможно, хваталась за мебель – сотрудники музея кабинетом ведь пользовались регулярно. Короче, несчастный случай, будем отказывать в возбуждении дела».

Полковник Гущин задал последний вопрос: «Раз Елена Краснова пила таблетки, плохо сочетающиеся между собой, есть ли в кабинете чашка, бутылка воды, электрический чайник с водой? Все, чем можно таблетки запить?» Катя и Гектор о них не упоминали, но он решил уточнить. Замначальника МУРа ответил: «Нет, не обнаружили мы ни посуды, ни воды, она могла наглотаться таблеток раньше – по пути на работу. Воду в бутылке либо купила, либо везла с собой, а потом бутылку выбросила. Вечно вы, Федор Матвеевич, все усложняете. А для нас дело ясное – несчастный случай. Не убийство. Работы нам меньше».