Полная версия

Платон, Плотин и Баламут. О фантастике, кино и не только

– Местность формировала нас, растила нас, влияла на все. Мы считали, что живем в фэнтези, а на самом деле жили в научной фантастике. Мы воображали, что играем среди наследия, что оставили нам эльфы и великаны, присваивали владения волшебного народа. Я давала дорожкам-драмам названия из «Властелина колец», а на самом деле они были из «Хризалид».

Чуть ранее говорится, что засыпанные листвой тропы, прозванные «драмами», которыми любили в детстве передвигаться сестры и фейри, на самом деле – «трамы» – остатки узкоколейки, где когда-то ходили вагонетки с углем.

В истории фантастики уже есть пример, когда попытка написать географическую статью «Они остановили движение песка» о проекте по стабилизации дюн в штате Орегон привела ряд лет спустя к одному из лучших романов НФ.

Карасс

Ну и, наконец, то, ради чего я это все пишу: мой восторг, мое наслаждение от этого романа. Они вызваны не точными деталями школьных взаимоотношений Мори, не тонкой психологией ее взросления и не действительно нетривиальным воплощением грани магия-не магия, а ностальгией по себе юному, пусть не 15-летнему, а 18-24-летнему.

Я узнаю в Мори себя. Как Флобер в Эмме Бовари. Это было примерно то же время: конец 70-х – начало 80-х, когда в СССР массово начали появляться машинописные любительские переводы западной фантастики.

Я глотал их с таким же восторгом и в таком же количестве, как Мори. Противостоял с торговцами Основания мощи дряхлеющей Империи и сидел пораженный: «Так, оказывается, это и есть тот самый Мул!». С принцем Корвиным с каждым романом возвращался к автомобильной катастрофе, с которой все началось, обнаруживая все новую и новую ее подоплеку. В 1984 году читал на одесском пляже «1984 год», забираясь в тень, но все равно обгорая и забывая про море. А клубы любителей фантастики, сначала в Вологде – «Инсома», потом в Омске – «Алькор», были моими карассами.

Эта книга – обо мне. И она действительно – не о школе и даже не о фейри, при всей остроумности придумки, а о восторге перед книгами, который может быть только в юности. Это ощущение безграничного счастья чтения автору удалось очень точно передать.

Прочитав роман, решил поначалу, что восприятие мое – сугубо индивидуально, и вряд ли у кого другого так же совпадет на 100%. Разве что у тех фэнов из моего поколения, юность которых пришлась на период, когда после книжного голода случился взрыв публикаций фантастики – в основном самопальной, что совпало со взрывным ростом клубов любителей фантастики. В 1983-м я проехал по Поволжью, оставаясь ночевать у ребят из местных КЛФ, которых знал тогда только по переписке: в Саратове – у Ромы Арбитмана, в Волгограде – у Бори Завгороднего, а там в квартиру завалился Юра Флейшман, который плыл по Волге туристическим теплоходом и у него была всего пара часов – нас он тоже знал только по письмам. Никого из них уже нет в живых…

Как выяснилось, из интервью Джо УОЛТОН 2013 года еженедельнику «Остинские хроники» (The Austin Chronicle) такое ощущение было не только у меня:

– Одна из интересных вещей в восприятии «Среди других» заключается в том, что многие люди, как им кажется, имеют очень личную связь с этой книгой. Люди чувствуют, что она говорит с ними. Они подключаются к ней очень индивидуально. Во многих обзорах пишется: «Ну, мне это очень понравилось, но не знаю, понравится ли кому-нибудь еще». Это почти уничижительные слова. Думаю, это потому, что многие люди выросли в одиночестве, а их лучшими друзьями были книги. В романе сказано: «Если вы любите книги, книги отвечают вам любовью». Думаю, у многих был такой опыт, и гораздо в большем масштабе, чем я представляла, когда писала книгу. Во многом причина ее популярности в том, что это своего рода архетипическая вещь, которую я не осознавала (здесь и далее мой перевод).

Обложка

Джо УОЛТОН очень не нравится обложка первого издания «Среди других» на английском. И она права – розовая воздушная девочка кружится в танце на фоне замка, и из рукава у нее льется магический звездный дождь. Ужас какой-то! Полное непонимание смысла романа. Ведь роман, несмотря на наличие фейри, фэнтези не является. Вот такой парадокс. И речь даже не о достоверности или недостоверности рассказчика.

Автор рассматривает ситуацию с фэйри совсем с других позиций. Вот как об этом говорит в том же интервью «Остинским хроникам» Джо УОЛТОН:

– Научная фантастика придерживается точки зрения, что, какими бы ни были проблемы, их можно исправить, и она ценит рациональный и логичный подход. В то время как в фэнтези, как правило, на вещи гораздо больше влияет сила воли, умение работать с ней. В научной фантастике есть – не обязательно научное мировоззрение или инженерное мировоззрение, но идея о том, что если вы попытаетесь, вы можете изменить ситуацию.

В фэнтези чаще всего вы уже рождены с навыками, вы особенный в этом отношении. А в научной фантастике вы попытаетесь исследовать и познавать мир. Мир будет увлекательным, и вы можете экспериментировать с этим, настраивать его.

Она пытается экспериментировать с этим волшебным миром, в котором находится, научно-фантастическим способом. Несмотря на то, что она хорошо осведомлена и совершенно уверена в том, как работает магия, и в том, как там живут фейри.

Она пытается разбираться, что они из себя представляют и как они сочетаются друг с другом. Это ее общий подход к миру, научно-фантастический подход. Научная фантастика говорит вам – не какая-то конкретная книга, а научная фантастика в целом: будущее будет большим и захватывающим и отличным от того, что вы думаете. Это одно из посланий, которые вы получаете, читая полтонны случайной научной фантастики, что она и делает в книге.

У Мори – рациональный ум. Хотел написать – мужской, но автор меня бы не поддержала. Как УОЛТОН сказала уже в другом интервью:

– Как правило, в книгах [о взрослении] женщины влюбляются, получают удовлетворение и достигают эмоционального совершеннолетия, в то время как мужчины достигают интеллектуального совершеннолетия. А это девушка-интеллектуал, достигшая совершеннолетия. Думаю, это одна из причин, почему людям роман нравится.

По мнению автора, обложка польского издания – лучшая из всех:

– На этой польской обложке есть девушка и трость. И она отвернулась. Она смотрит на странные огни в небе. Это больше похоже на научную фантастику – это действительно похоже на то, что я бы прочитала! Остальные обложки выглядят слишком девчачьими и слишком оранжевыми. Но польское издание абсолютно хорошее. Когда мой польский издатель прислал его мне, я смотрела на него и думала: «И на самом деле это почти могла быть я».

Неизвестные ранние рассказы Георгия ГУРЕВИЧА

Первым опубликованным произведением известного советского писателя-фантаста Георгия ГУРЕВИЧА стала повесть «Человек-Ракета», написанная в 1946 году в соавторстве с Георгием ЯСНЫМ.

Историю ее появления на свет Георгий Иосифович сам подробно рассказал в автоментографии «Приключения мысли» (эти мемуары – единственное его произведение, за которое он был премирован, причем дважды – «Интерпресскон» и «Бронзовая улитка» – оба 1997 год). В ноябре 1945 года ГУРЕВИЧ демобилизовался (всего он в армии прослужил с 1939 года). Параллельно писал и доучивался в институте:

– В ту пору у меня был соавтор – Жора ЯСНЫЙ – человек активный, общительный, в гражданской жизни студент, бильярдист, баскетболист, ценитель балета, оперетты, и литературы между прочим, а кроме всего еще и мой командир отделения…

Жора явился с сообщением, что журналам требуется фантастика. Фантастика? Чего же лучше? Тем я заготовил целую тетрадку, из раздела фантастики извлек таблицу «Превращение энергии». Там нашел пустую клетку: «трансформация химической энергии в биологическую» (конкретно подразумевалась полная ликвидация усталости на ходу). Усталость, как мне объясняли учебники, связана с накоплением молочной кислоты в мускулах, значит, надо было описать некое вещество, которое эту кислоту уничтожает. Его и изобрел ученый по фамилии Ткаченко, назвал в честь своей родины «украинолом» и дал на пробу студенту Игорю, довольно неуклюжему студенту, отнюдь не отличавшемуся на спортивных соревнованиях. И вот этот Игорь выходит на старт, бежит, бежит… и не устает. На марафоне свеженький, как на стометровке.

Итак, как полагается в фантастике, явился ученый, изобрел, вручил чудесное изобретение молодцу и тот стал «Человеком-Ракетой»…

В «Советском спорте» повесть осудили, сказали, что наш «украинол» обыкновенный преступный допинг и больше ничего. Это, конечно, моя вина, я не проявил достаточного уважения к условностям рекордсменства. Мне казалось: обогнал и великолепно.

Легко сдаваясь, я сразу предложил Жоре написать еще что-нибудь: были темы в заветной тетрадке. Но он ценил свой труд, не отступился, понес в другие редакции.

А в «Советском спорте» мы поместили рассказ о его – жорином – баскетбольном подвиге: двумя точными штрафными он решил игру.

«Человек-Ракета» же прошла по радио с продолжением через три месяца. Телевидения тогда не было, радио слушали все. Мальчишки в нашем дворе бегали за мной, кричали: «Человек-Ракета». Думали, что я обижусь.

В конце года «Ракета» была опубликована в журнале «Знание-Сила».

Еще через полгода вышла отдельной книжкой.

В библиографиях ГУРЕВИЧА значится еще одно совместное с Георгием ЯСНЫМ художественное произведение: рассказ «ЦНИИХРОТ-214». И все.

Правда, в 1948 году в Москве в издательстве «Физкультура и спорт» вышел сборник спортивных очерков «Победители», составленный Георгием ЯСНЫМ. В него вошли один самостоятельный очерк Георгия ГУРЕВИЧА «Борьба продолжается» (о золотой медалистке чемпионата Европы по легкой атлетике 1946 года и первой в истории женщине, метнувшей копье дальше пятидесяти метров, Клавдии МАЮЧЕЙ) и два совместных с ЯСНЫМ – «Воплощение заветного» (о первом в истории советским чемпионе мира Григории НОВАКЕ) и «Хозяйка лыжной горы» (о чемпионке СССР по лыжам Зое БОЛОТОВОЙ).

Может из-за них Георгий ГУРЕВИЧ назвал ЯСНОГО соавтором? Но тогда что значит фраза:

– А в «Советском спорте» мы поместили рассказ о его – жорином – баскетбольном подвиге: двумя точными штрафными он решил игру?

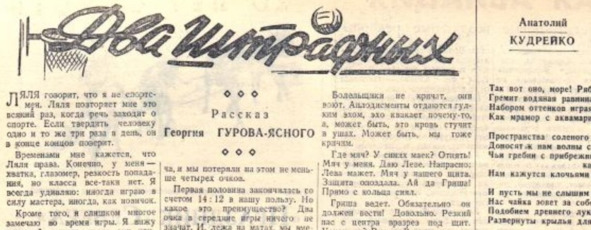

Проштудировав подшивку «Советского спорта», я обнаружил в номере от 9 апреля 1946 года рассказ Георгия ГУРОВА-ЯСНОГО «Два штрафных» – как раз об этом баскетбольном подвиге, где, кстати, в волнениях героя немалую роль сыграла девушка Ляля (в «Человеке-ракете» все спортивные переживания главного героя из-за девушки Вали).

Понятно, что первое приходящее в голову: Георгий ГУРОВ-ЯСНЫЙ – псевдоним двух Георгиев – ГУРЕВИЧА и ЯСНОГО. Но как доказать? Мне это удалось после того, как я пролистал чуть ли не все номера «Советского спорта» за 1946 и 1947 годы (и частично 1948-й).

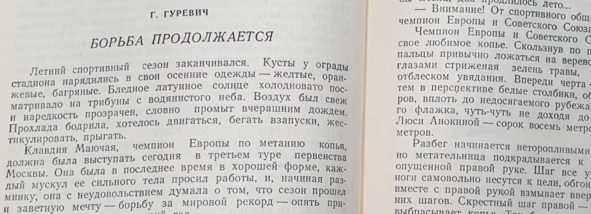

В номере №94 от 25 ноября 1947 года обнаружился очерк одного лишь Георгия – ГУРОВА – «Борьба продолжается»:

И этот очерк полностью совпадает с очерком из сборника «Победители», автором которого указан один лишь Георгий ГУРЕВИЧ:

Георгий ЯСНЫЙ под своей собственной фамилией тоже печатался в «Советском спорте». Ему принадлежит, например, очерк «Писатель в спорте» о Льве КАССИЛЕ из №3 от 10 января 1948 года.

В 1946 году в «Советском спорте» публиковалось несколько спортивных рассказов (не очерков) Георгия ГУРОВА-ЯСНОГО. Например, «Исполнение желаний» или «Полтора километра». В последнем чувствуются следы неопубликованной ранней работы Георгий ГУРЕВИЧА «Повесть о надежде», которую он в 1939 году направлял на всесоюзный конкурс киносценариев:

– Я написал небольшую «Повесть о надежде» – грустную историю юноши, попавшего под грузовик. Он выжил, но остался калекой, с парализованными ногами, инвалидом в девятнадцать лет. Учиться ему было незачем, друзья приходили из жалости, постепенно ушла и любимая девушка – спортсменка.

Жизнь стала ненужной и бессмысленной. Но, конечно, я не мог обойтись без надежды и фантастики. У парня нашлись новые друзья, которые привлекли его к исследовательской работе по сращиванию нервов (тогда это была фантастика). Появился смысл жизни… и надежда на излечение.

В рассказах из послевоенного «Советского спорта» фантастики нет, но они проложили путь к «Человеку-ракете». Кроме уже названных, в газете появились рассказы «Чемпион флота» (о соревнованиях по плаванию, в которых принимает участие однополчанин-однофамилец погибшего лейтенанта Григорьева, установившего накануне войны рекорд дистанции) и «Памятник» (о восстановлении взорванного во время войны стадиона).

Что же касается Георгия ЯСНОГО, он стал профессиональным спортивным журналистом, кандидатом технических наук, одним из ведущих специалистов в области теории и практики спортивного строительства. Он автор монографий «Спортивные бассейны» (Стройиздат, 1975 г. и 1988 г.) и «Спортивные сооружения XXII Олимпиады» (Стройиздат, 1984 г.). Ушел из жизни в 1988 году.

P.S. После публикации в 2023 году данной статьи на портале «Фантлаб» в библиографии Георгия ГУРЕВИЧА появились указанные мною спортивные очерки и рассказы.

Дед Георгия ГУРЕВИЧА вместе с ФРУНЗЕ создавал первый советский вуз, а отец проектировал Новокузнецк и Алма-Ату

Георгий ГУРЕВИЧ свою автоментографию «Приключения мысли» начал «с самого начала»:

– Родился я в апреле 1917 года в Москве, в Большом Николо-Песковском переулке, ныне улица Вахтангова… Родители были интеллигентами во втором поколении. Отец в то время – недоучившийся студент, будущий архитектор, мать – недоучившаяся художница.

В других мемуарах – «Записки социально опасного» – Георгий ГУРЕВИЧ упоминает, что «отец мой отравился фосгеном незадолго до зачатия». Имеется в виду зачатие самого Георгия Иосифовича. Можно предположить, что его отец воевал на германском фронте – откуда еще может быть такое отравление?

«Недоучившиеся» родители тремя с половиной годами ранее родили еще и девочку – сестру Георгия. Но на что рассчитывали и на что жили эти не вставшие «на самостоятельные ноги» родители? Годы – начиная с 1914-го – были очень непростые.

Похоже, что рассчитывали уже на родителей собственных.

Семен Григорьевич ГУРЕВИЧ

Дед по маме был известным врачом-венерологом в Одессе, дед по отцу жил в Москве:

Он «был видным химиком, фамилия его встречается в учебниках, он руководил политехникумом в Иваново-Вознесенске, общался с Фрунзе, описывается в книге Аркадия Васильева „В час дня, ваше превосходительство“. В молодые годы и его тянуло к литературе, он начал писать генеалогию своего рода, тетрадь эта сохранилась».

В «Записках социально опасного» о том же самом сказано чуть иначе:

– Дед мой по отцу был крупный инженер-химик, в истории науки он поминается. Поминается и как один из организаторов Иваново-Вознесенского политехникума, работавший с Фрунзе. Рассказывали, что Фрунзе бывал в нашей квартире, я этого не могу помнить. Дед умер, когда мне было полтора года, видимо от инфаркта, тогда это называлось «разрыв сердца». Умер скоропостижно: ни камфоры, ни врача не сумели найти.

В романе писателя Аркадия Васильева (отца Дарьи Донцовой) «В час дня, ваше превосходительство», где в первой части рассказывается о восстании левых эсеров в 1918 году, действительно есть упоминание о профессоре ГУРЕВИЧЕ. Там, где рассказывается о реальном собрании профессоров, студентов, членов общества Рижских политехников и представителей Иваново-Вознесенска, которое состоялось 13 мая 1918 года. Председатель Иваново-Вознесенского Губисполкома Михаил Фрунзе сделал там обстоятельный доклад о местных условиях «по его мнению, благоприятствующих процветанию в Иваново-Вознесенске Высшей технической школы». Вот цитата из романа:

– Михаилу Фрунзе рассказали, что в Москве находится имущество, лабораторное оборудование и библиотека Рижского политехнического института, эвакуированного в Москву в 1915 году, когда Риге грозило вторжение германских войск. Фрунзе написал письма Луначарскому, Покровскому, попросил своих друзей узнать о настроениях руководителей института – как они отнесутся к возможному переезду института в Иваново-Вознесенск? Через месяц Фрунзе сообщили: «Приезжайте в Москву»…

Дней через пять в зале немецкого клуба на Софийке должны были собраться члены правления, профессора и студенты. Фрунзе знал, какие разговоры шли среди них. Одни считали, что пройдет какое-то время, немцы уйдут из Риги, Латвия станет самостоятельным государством. Можно будет жить припеваючи…

Профессор ГУРЕВИЧ, успевший побывать в Иваново-Вознесенске, рассказал Фрунзе, как его коллеги смеялись, узнав названия районов города и «проспектов».

– Особенно их развеселили Рылиха, Хуторово, Ямы, Путанка. А когда я сказал, что главную вашу улицу осенью надо переходить вброд, они уже не смеялись, – добавил ГУРЕВИЧ.

А вот еще один фрагмент:

– На другой день советник германского посольства в Москве долго сочинял бумагу с протестом графа фон Мирбаха народному комиссару иностранных дел РСФСР:

«По имеющимся в Германском посольстве сведениям, общее собрание членов правления, профессоров, преподавателей и некоторой весьма незначительной части студентов под влиянием агитации постановило не возвращаться в Ригу и согласилось на переезд в город Иваново-Вознесенск. Я уполномочен принести по данному поводу протест и обратить ваше внимание…»

Внимание обратили на другое: имущество бывшего Рижского, ныне Иваново-Вознесенского, политехнического института разбросано не только в разных концах Москвы – в Сокольниках, на Ходынке, но даже в других городах, в частности в Нижнем Новгороде, где на пристанских складах лежали ящики с книгами из огромной библиотеки.

Это особенно волновало профессора ГУРЕВИЧА, главного энтузиаста переезда в Иваново.

Не буду говорить об исторической точности романа в целом – там есть вопросы, но данный эпизод достоверен.

К этому времени в Москве находилось около ста профессоров и преподавателей РПИ и около 1500 студентов, из которых только 25% являлись уроженцами Прибалтики. В Москве тогда существовало «Общество инженеров, окончивших РПИ». Председателем его правления был видный общественный деятель и крупный инженер, выпускник РПИ 1889 года, до революции – директор Товарищества Русско-Американского нефтяного производства (в советское время – Кусковский химзавод) Семен Григорьевич ГУРЕВИЧ (1864 – ноябрь 1918-го).

Через некоторое время после описываемой встречи, 3 июня 1918 года, на чрезвычайном заседании исполкома Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов был сформирован «Комитет по учреждению ИВПИ»: председателем стал Фрунзе, заместителем – Семен ГУРЕВИЧ. Параллельно ГУРЕВИЧ возглавил учебно-организационную комиссию, которая занималась подбором профессорско-преподавательского состава и проводила другую подготовительную работу к началу учебных занятий (обо всем этом подробно рассказывает книга «Из „золотого фонда“ Ивановского государственного химико-технологического университета», вышедшая в Иваново в 2005 году).

6 августа 1918 года Владимиром Лениным был подписан Декрет об учреждении в Иваново-Вознесенске политехнического института (ИВПИ) – первого высшего технического учебного заведения, созданного советской властью. Создан он был на базе Рижского политехнического института.

Для московских преподавателей губисполкомом был выделен специальный комфортабельный профессорский вагон, который курсировал раз в неделю из Москвы в Иваново-Вознесенск и обратно.

В сентябре 1918-го Семен ГУРЕВИЧ стал профессором ИВПИ по кафедре химической технологии. А в ноябре у него случился инфаркт.

Иосиф Семенович ГУРЕВИЧ

В «Записках социально опасного» Георгий ГУРЕВИЧ пишет так:

– После смерти деда отцу пришлось туго. Он был еще студентом, но уже завел двоих детей. В семье была еще жена-художница, без заработков, мать… и еще кухарка [надо полагать, оставшаяся от деда – М.И.]. В голодные годы было просто голодно…

Отец кончил МВТУ в 1921 году, стал архитектором, мать – стенографисткой. С работой было трудно. Всюду буквы РЭ – режим экономии. Мать уволили, потому что нельзя было в одном учреждении служить мужу и жене – есть семьи, где все безработные… Копейки были на счету, подарки редки. Летние поездки, после долгих споров и неосуществленных планов, кончались отправкой в Одессу на полное иждивение к другому деду, материнскому.

И далее:

– Мой отец расцвел, когда начались стройки – с началом первой пятилетки. До того он проектировал таможни, теперь города – Новокузнецк, Прокопьевск, Кемерово, позже Саратов. Из второсортной, ущемленной категории служащих он перешел в привилегированное сословие ИТР (инженерно-технических работников).

Вот как о нем сказано в ЕЖЕВИКЕ – Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам:

– Иосиф Семенович ГУРЕВИЧ (1890, Витебск, Россия – 1956, СССР). Русский и советский архитектор, еврейского происхождения.

Иосиф Семёнович ГУРЕВИЧ в 1921 окончил арх. факультет МВТУ. Был главным архитектором треста Горстройпроект Наркомтяжпрома.

Основные работы: проект планировки и застройки г. Прокопьевска (1934), генплан Сталинска (ныне Новокузнецк, 1935).

ЕЖЕВИКА не точна: в 1921 году архитектурного факультета в Московском высшем техническом училище (МВТУ) не было. Было архитектурное отделение инженерно-строительного факультета, организованного в МВТУ в 1918 году. Первые наборы включали в себя большой процент студентов с различных курсов эвакуированного в Москву в годы первой мировой войны Рижского политехнического института (подробно об этом – статья С. Водчиц «Творческие школы МВТУ» в журнале «Высшее образование в России» №5 за 2002 год). Так что, скорее всего, Иосиф ГУРЕВИЧ был в 1917 году недоучившимся студентом РПИ, который в свое время окончил и его отец.

Да и в том, что Иосиф ГУРЕВИЧ был главным архитектором треста Горстройпроект, – есть сомнения: в разных источниках таковыми называют Ивана Жолтовского и Виктора Веснина – архитекторов совсем другого уровня. Насчет Саратова – тоже не удалось найти подтверждения. А вот в связи с проектированием Сталинска Иосиф Семенович дважды упоминается в монографии «Советское градостроительство. 1917—1941». Как руководитель группы архитекторов, которым после некоторых разногласий по поводу решений немецкого архитектора Эрнста Мая поручили сделать новые проект планировки города. Вот один фрагмент:

– В 1933 г. проектирование было передано под руководство И. С. ГУРЕВИЧА, и в 1934—1936 гг. проектные работы велись в специальной мастерской Горстройпроекта по городам Кузбасса (рук. И. С. ГУРЕВИЧ, арх. Л. М. Букалова, А. С. Смолицкий, Т. М. Дружинина, Л. М. Гершкович).

А вот второй:

– Так, автор проекта планировки Сталинска архитектор И. С. ГУРЕВИЧ на заседании НТС в феврале 1935 г. особенно подчеркивал отход от маевских принципов: «Май, безусловно, разграфил бы вертикальными и горизонтальными линиями всю эту территорию. Мы идем иначе». Но в результате, как отмечали эксперты, «Горстройпроект немного перегнул палку в этом направлении и сильно подчеркнул диагонали.

Есть упоминания о нем и в профессиональном журнале «Архитектура СССР» №1 за 1936 год.

Помимо общего проекта планировки, Иосиф Семенович спроектировал позже в Сталинске-Новокузнецке несколько конкретных стоящих до сих пор объектов. В частности, он проектировал детские сады. В 2012 году о нем даже появилась статья в газете «Кузнецкий рабочий» под названием «Детсадовский» архитектор ГУРЕВИЧ». Журналист и адвокат Вячеслав Паничкин пишет здесь о нем иронически:

– Тогда, на рубеже 1920-1930-х годов, ГУРЕВИЧ был большим конструктивистаом, чем сам Май, и более убеждённым поклонником солнца, чем все три брата Весниных вместе взятые. Не солнцепоклонником, конечно, в смысле почитания египетского бога Ра или славянского бога Ярило, а приверженцем максимальной инсоляции жилых помещений, то есть их солнечного освещения.

ГУРЕВИЧ яростно критиковал Эрнста Мая за якобы неразумное использование солнца – дескать, у немца не хватило воли довести меридианальный принцип расстановки домов до логического конца, и он располагал свои дома не строго по оси север – юг, как следовало бы, а под некоторым градусом, дабы застраивать Соцгород по направлению, указанному заложенными ещё до него домами проспекта Энтузиастов.