Полная версия

Исчезающая ложка. Тайны периодической таблицы Менделеева

Менделеев очень быстро составил первый вариант таблицы, чтобы уложиться в сроки, поставленные типографией.

Во-первых, Менделеев в большей степени, чем кто-либо другой, понимал, что среди элементов могут периодически повторяться определенные, но не все, химические свойства. Он осознал, что такое соединение, как оксид ртути[43] (оранжевый порошок), не содержит в себе «газообразный кислород» и «жидкую металлическую ртуть», как полагали многие его современники. Это соединение состоит из двух элементов, один из которых в свободном состоянии представляет собой газ, а другой – жидкий металл. В соединении неизменным сохраняется лишь атомный вес каждого элемента, который Менделеев и считал определяющей чертой любого простого вещества – это вполне согласуется с современными представлениями.

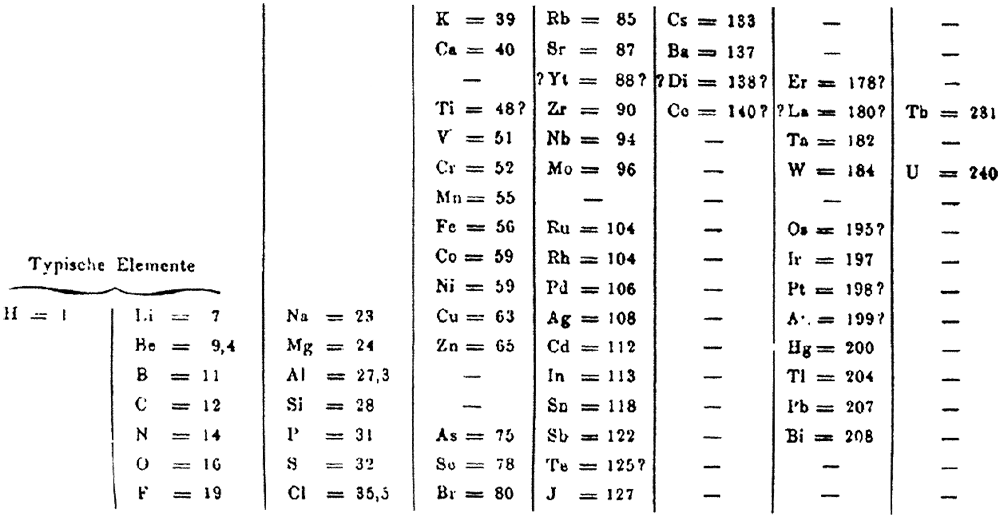

Во-вторых, в отличие от других ученых, которые весьма по-дилетантски расставляли элементы по рядам и столбцам, Менделеев всю жизнь провел в химических лабораториях и очень, очень хорошо знал, каковы элементы на практике, как они плавятся, пахнут и реагируют. В особенности это касалось металлов, наиболее противоречивых элементов, которые было сложнее всего правильно систематизировать. Именно поэтому Менделеев смог уверенно классифицировать 62 элемента, известные на тот момент, по рядам и столбцам. Кроме того, он постоянно придирчиво пересматривал свою таблицу, даже записывал символы элементов на карточках и раскладывал в кабинете настоящий химический пасьянс. Важнее всего отметить, что и Менделеев, и Мейер оставили в своих системах пустые клетки, в которые не вписывались никакие из известных элементов. Но Менделеев, в отличие от щепетильного Мейера, набрался смелости и решился предсказать, что новые элементы еще предстоит открыть. «Ищите лучше, химики и геологи, – словно подсказывал он, – ищите, и найдете». Отслеживая черты известных элементов в каждом столбце, Менделеев даже смог предсказать плотность и атомный вес некоторых еще не открытых. Когда его прогнозы начали сбываться, это произвело гипнотический эффект. Более того, когда в 1890-х годах были открыты благородные газы, таблица Менделеева прошла важнейшее испытание: новые газы вписались в нее без проблем, достаточно было просто добавить еще один столбец. Кстати, сначала Менделеев не признавал существования инертных газов, но к моменту открытия всей этой группы его таблица уже была всеобщим достоянием.

Наконец, сыграл роль и неординарный характер Менделеева. Известно, что Федор Михайлович Достоевский, соотечественник и современник Менделеева, всего за три недели[44] написал роман «Игрок», чтобы погасить огромные карточные долги. Менделеев оказался в схожей ситуации: он очень быстро составил первый вариант таблицы, чтобы уложиться в сроки, поставленные типографией. Он уже подготовил первый том своей работы, 500-страничный фолиант, но успел описать всего восемь элементов. Все остальные следовало вместить в еще одну такую же книгу. Менделеев полтора месяца откладывал решение этой проблемы и в конце концов решил, что для максимально сжатого представления всех элементов можно объединить их в таблицу. Воодушевившись этой идеей, он забросил свой приработок на должности химического консультанта в местной сыроварне и полностью сосредоточился на создании таблицы. В печатном варианте книги Менделеев не просто предсказал, что под бором и кремнием должны располагаться два еще неизвестных элемента, но и предварительно назвал их. Его репутация нисколько не пострадала от того, что эти наименования получились таинственными и странными (в смутные времена люди стремятся найти пророков): экабор и экасилиций. Приставка «эка» в переводе с санскрита означает «один» – имелось в виду, что неизвестный еще элемент располагается в таблице на одну строчку ниже уже известного аналога.

Через несколько лет Менделеев, уже будучи известным ученым, развелся с женой и захотел жениться повторно. Строгие православные каноны не позволяли разведенному жениться ранее, чем через семь лет. Не желая ждать так долго, Менделеев решил подкупить священника и все-таки обвенчался с новой супругой. Юридически он стал двоеженцем, но власти не решались арестовать его. Когда один местный чиновник пожаловался царю на двойные стандарты, нечестный священник был расстрижен, но царь высокомерно ответил на жалобу так: «Это верно, у Менделеева две жены, но Менделеев-то у меня один!» Тем не менее терпение царя было не безграничным. В 1890 году ученого, увлекавшегося анархическими идеями, лишили академического поста за симпатии, которые он выказывал агрессивным левым студенческим группам.

Несложно понять, почему историков и других ученых так интересует биография Менделеева. Разумеется, никто сегодня не вспомнил бы историю его жизни, не создай он периодическую систему. Вообще, достижение Менделеева можно сравнить с работой Дарвина в биологии и Эйнштейна в физике. Никто из этих троих гениев не выполнил всю свою работу сам, от начала и до конца. Но их отличало умение увидеть далеко идущие следствия наблюдаемых явлений, а также способность подкрепить теоретические выкладки эмпирическими доказательствами. Подобно Дарвину, Менделеев нажил себе злопамятных врагов в научном сообществе. Давать названия элементам, которых ты никогда не видел, казалось неслыханной наглостью. Неудивительно, что это привело в бешенство одного из интеллектуальных наследников Бунзена – того человека, который открыл «экаалюминий» и по праву полагал, что именно он, а не неистовый русский заслужил честь назвать этот элемент.

+++++Открытие экаалюминия, который сегодня известен под названием «галлий», заставляет задуматься о том, что же в действительности продвигает науку вперед: теории, формирующие наше представление о мире, либо эксперименты, простейший из которых способен разрушить самую элегантную теорию? Знаменитый экспериментатор (первооткрыватель галлия), повздоривший с Менделеевым, мог уверенно ответить на этот вопрос. Поль Эмиль Франсуа Лекок де Буабодран родился в семье виноделов во французском местечке Коньяк в 1838 году. Буабодран был симпатичным человеком с вьющимися волосами и пышными усами, любил носить щегольские галстуки. Возмужав, он переехал в Париж, научился работать с бунзеновским спектроскопом и вскоре стал лучшим в мире специалистом по работе с этим прибором.

Лекок де Буабодран достиг в спектроскопии такого мастерства, что в 1875 году, заметив в спектре минерала новые линии, он сразу же безошибочно заключил, что обнаружил ранее неизвестный элемент. Ученый назвал его галлием. Галлия – это латинское название Франции. Сторонники теорий заговора обвиняли Лекока де Буабодрана в том, что он хитро назвал элемент в честь себя, так как слово «лекок» в переводе с французского означает «петух», а латинское название петуха – gallus. Де Буабодран решил во что бы то ни стало подержать свою находку в руках, поэтому принялся тщательно выделять из минерала образец этого элемента. Потратив не один год, в 1878-м француз, наконец, получил чистый и красивый кусочек металла. При комнатной температуре галлий остается твердым, но уже при 29,8 °C плавится (как известно, нормальная температура человеческого тела – 36,6 °C). Поэтому прямо в руке галлий тает, превращаясь в зернистую густую кашицу, напоминающую ртуть. Это один из немногих жидких металлов, который можно потрогать, не сжигая палец до кости. Неудивительно, что галлий стал сплошь и рядом использоваться в профессиональных фокусах химиков. Эти шутки гораздо интереснее, чем номера с горелкой Бунзена. Поскольку галлий похож на алюминий, но очень легко плавится, химики порой любят подавать к чаю галлиевые ложечки и наблюдать за обескураженными гостями, на глазах у которых «Эрл Грей» разъедает столовые приборы[45].

Лекок де Буабодран опубликовал работу об этом причудливом металле в научных журналах, по праву гордясь своей находкой. Галлий был первым из элементов, открытых после 1869 года, когда Менделеев представил миру свою таблицу. Когда Менделеев прочитал о работе де Буабодрана, он попытался влезть на пьедестал француза и заявить, что галлий открыт на основе его, менделеевского, описания экаалюминия. Лекок де Буабодран сухо парировал, что это не так и всю работу он проделал сам. Менделеев продолжал протестовать, и двое ученых вступили в жаркую дискуссию на страницах научных журналов.

У них получился настоящий роман с продолжением, в котором авторы попеременно рассказывают свои главы. Вскоре спор перешел на повышенные тона. Лекок де Буабодран, раздраженный претензиями Менделеева, заявил, что задолго до россиянина периодическую таблицу разработал малоизвестный француз и что Менделеев просто присвоил идеи этого человека. Как известно, хуже подобного греха в науке считается лишь подтасовка данных. Кстати, Менделеев никогда не любил делиться славой. Мейер, напротив, уже в 1870 году ссылался в своих работах на таблицу Менделеева, в результате чего потомки даже стали полагать, что исследования Мейера в области периодического закона производны от менделеевских.

В свою очередь, Менделеев изучил результаты исследований де Буабодрана и безапелляционно заявил экспериментатору, что тот ошибся в расчетах, так как плотность и вес галлия отличаются от показателей, спрогнозированных для экаалюминия. Можно себе представить, сколько желчи было вложено в этот упрек, но, как замечает Эрик Скерри, историк и специалист по философии науки, «Менделеев всегда хотел подправить природу, чтобы она лучше вписывалась в его грандиозную таблицу». Следует отметить, что в этом случае Менделеев оказался прав: вскоре Лекок де Буабодран пересмотрел свои данные и опубликовал результаты, которые оказались гораздо ближе к прогнозу Менделеева. Скерри пишет: «Научное сообщество было ошеломлено тем, что Менделеев на кончике пера описал свойства нового элемента даже точнее, чем химик, который его открыл». Учитель литературы как-то рассказал мне, что сюжет становится великим – а история о создании периодической системы, безусловно, великая, – когда его кульминация оказывается «неожиданной, но совершенно закономерной». Полагаю, Менделеев, составивший гениальную схему своей таблицы, также был ею поражен. Но в то же время истинность таблицы необыкновенно убедительна, так как вся схема пронизана красивой и безусловной простотой. Неудивительно, что ощущение триумфа порой одурманивало ученого.

Если оставить в стороне персональные отношения, становится понятно, что здесь мы видим спор между теорией и экспериментом. Возможно ли, что теория настроила чутье де Буабодрана на нужный лад и помогла открыть новый элемент? Или же именно эксперимент бесспорно подтвердил свойства галлия, а теория Менделеева лишь удачно вписалась в реальность? Менделеев мог предсказать что угодно, но именно Буабодран обнаружил галлий, подтверждающий верность менделеевской таблицы. В свою очередь, французу пришлось пересмотреть расчеты и опубликовать новые данные, лучше соответствовавшие прогнозам Менделеева. Лекок де Буабодран утверждал, что никогда не видел таблицу Менделеева, но он мог слышать о ней от коллег, и подобные разговоры, ходившие в научном сообществе, стимулировали ученых внимательнее присматриваться к образцам – а нет ли там новых элементов? Великий Альберт Эйнштейн однажды отметил: «Теория определяет, что именно можно наблюдать».

В конце концов, мы, вероятно, не сможем определить, что – теория или эксперимент, голова или хвост науки – важнее для научного прогресса. Тем более, известно, что многие прогнозы Менделеева оказались ошибочными. На самом деле ему повезло, что Лекок де Буабодран, серьезный ученый, открыл экаалюминий. Если бы кто-то воспользовался одной из менделеевских ошибок – так, русский ученый считал, что существует много элементов легче водорода, и клялся, что в солнечной короне содержится уникальный элемент «короний», – то Менделеев вполне мог умереть в забвении. Но как мы прощаем античным астрологам их ложные и даже противоречащие друг другу гороскопы и помним о единственной комете, которую им удалось открыть, так и имя Менделеева связано для нас с триумфом. Более того, при упрощенном взгляде на историю легко переоценить вклад в науку, сделанный Менделеевым, Мейером и другими. Они, несомненно, проделали важную работу, соорудив каркас, на котором потомки смогли разместить все химические элементы. Но необходимо отметить, что в 1869 году было известно всего две трети элементов, и долгие годы многие из них находились не на своих местах даже в лучших таблицах.

Огромная работа отделяет современный учебник химии от менделеевского двухтомника. Особенно сложно было разобраться с пестрой компанией лантаноидов, расположенных в нижней части таблицы. Ряд лантаноидов начинается с лантана, 57-го элемента. Поиски подобающего места для них в периодической системе занимали химиков добрую часть XX века. Поскольку в глубине атомов лантаноидов скрыто множество электронов, эти металлы очень легко смешиваются друг с другом. Отделить одни лантаноиды от других не проще, чем распутать заросли плюща. Для их разделения практически бесполезна даже спектроскопия – ведь если ученый заметит в спектре десятки новых полос, он все равно не поймет, сколько именно элементов за ними скрывается. Даже Менделеев, не скупившийся на различные прогнозы, не решался что-либо утверждать о лантаноидах. К 1869 году было известно лишь несколько элементов тяжелее церия, второго по счету лантаноида. Но Менделеев – вместо того, чтобы отчеканить десяток новых «эка—» – признал свою беспомощность. После церия в таблице стали ряд за рядом расти пустые клетки. Позже, когда начали находиться новые лантаноиды, правильно расставить их было затруднительно, в том числе по той причине, что некоторые «новые» элементы оказывались просто смесями старых. Церий словно располагался на краю известной Менделееву ойкумены, как Гибралтар, который древние мореходы считали краем земли. Казалось, что после него ученых ждет какой-то водоворот или обрыв, через который океан выплескивается в никуда.

На самом деле Менделеев мог бы распутать все эти противоречия, если бы отправился всего на несколько сотен километров северо-западнее Петербурга, в Швецию. Именно там был открыт церий, и в этой же стране находилась неприметная шахта для добычи полевого шпата, расположенная поблизости от деревушки с забавным названием Иттербю.

Ранний (поперечный) вариант таблицы, составленный Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году. После церия (Ce) видим огромный пробел, показывающий, как мало Менделеев и его современники знали о запутанной химии редкоземельных металлов.

В 1701 году дерзкий молодой человек по имени Иоганн Фридрих Беттгер, воодушевленный тем, как он сейчас одурачит целую толпу зевак безобидными фокусами, вытащил две серебряные монеты и приготовился к демонстрации волшебства. Он взмахнул руками, произвел над деньгами какие-то химические манипуляции – и вдруг серебро исчезло, а на его месте оказался цельный кусок золота. Это был самый убедительный алхимический опыт, который доводилось видеть местным жителям. Беттгер был уверен, что навсегда обеспечил себе прочную репутацию и, к сожалению, оказался совершенно прав.

Слухи о нем вскоре дошли до польского короля Августа Сильного, который схватил молодого алхимика и заточил его в замке, как Румпельштильцхена[46], чтобы тот прял золото для нужд королевства. Разумеется, Беттгер не мог выполнить такой приказ, и после немногих бесплодных экспериментов перед этим безобидным врунишкой, еще таким молодым, замаячила угроза виселицы. Отчаянно пытаясь спастись, Беттгер стал умолять короля о пощаде. Да, ему не удалось синтезировать золото, но он утверждал, что умеет делать фарфор.

В те времена подобное заявление казалось не менее бредовым, чем обещание сварить золото. С тех пор, как Марко Поло вернулся из Китая в конце XIII века, европейское дворянство было буквально одержимо белым китайским фарфором – таким прочным, что его не царапала пилочка для ногтей, но в то же время удивительно прозрачным, как яичная скорлупа. Об империях судили по роскошеству их сервизов, а о волшебной силе фарфора распространялись невероятные слухи. Так, считалось, что фарфоровая чашка обезвреживает любые яды. Еще рассказывали, что в Китае так много фарфора, что из него воздвигли девятиэтажную башню – просто из тщеславия. Кстати, такая башня действительно существовала[47]. Веками могущественные европейские семейства, например Медичи из Флоренции, выделяли средства на получение фарфора, но были вынуждены довольствоваться лишь жалкими имитациями.

К счастью для Беттгера, при дворе короля Августа нашелся умелый мастер, уже работавший с фарфором, – Эренфрид Вальтер фон Чирнхаус. Перед этим он брал пробы земли по всей Польше, пытаясь определить, где искать драгоценные металлы для короны. И сконструировал специальную печь, в которой достигалась температура до 1700 °C. В ней Чирнхаусу удавалось расплавлять фарфор и анализировать его. Король назначил смышленого Беттгера ассистентом Чирнхауса, и начались активные исследования. Двое химиков открыли, что таинственными компонентами китайского фарфора является белая глина, называемая каолином, и минерал полевой шпат, при высоких температурах сплавляющийся в стекло. Не менее важна и другая находка двоих мастеров: они выяснили, что, в отличие от многих других керамических материалов, фарфоровую глазурь и глину нужно варить одновременно, а не последовательно. Именно высокотемпературный сплав глазури и каолина придает фарфору его прозрачность и прочность. Усовершенствовав процесс, мастера с облегчением вернулись к королю и продемонстрировали, что у них получилось. Август изрядно их отблагодарил, мечтая, что фарфор немедленно сделает его самым влиятельным монархом в Европе. Разумеется, Беттгер рассчитывал, что после такого достижения ему будет дарована свобода. Но король, к сожалению, решил, что Иоганн – слишком ценный специалист, чтобы отпускать его, и даже усилил надзор над ним.

Секрет фарфора вскоре оказался разглашен, рецепт Беттгера и Чирнхауса распространился по всей Европе. В течение полувека европейские мастера, знавшие основы этого химического процесса, изготовляли и улучшали фарфор. Вскоре полевой шпат стали добывать повсюду в том числе в морозной Скандинавии. Там высоко ценились фарфоровые печи, поскольку они разогревались лучше и сохраняли тепло дольше, чем печи с металлическим дном. Для подпитки бурно развивающейся европейской промышленности копи полевого шпата появились и неподалеку от Стокгольма, вблизи от той самой деревушки Иттербю. Это произошло в 1780 году.

Слово «Иттербю» переводится со шведского языка как «отдаленная деревня». Это местечко ничем не отличается от любой другой прибрежной шведской деревушки: дома с красными крышами стоят у самой воды, на окнах большие белые ставни, в просторных дворах растут высокие ели. Люди перемещаются по архипелагу на паромах. Улицы названы в честь минералов и элементов[48].

Карьер в Иттербю прорыт с самой вершины холма до юго-восточной оконечности острова. Там добывали руду для производства фарфора и для других целей. Ученых гораздо больше интересовало то, что при обработке этих пород образовывались экзотические красители и разноцветные газы. Сегодня мы уже знаем, что яркие краски – это предсмертные вздохи лантаноидов, а шахта в Иттербю необычайно богата этими металлами сразу по нескольким причинам геологического характера. Давным-давно все химические элементы были равномерно распределены в земной коре, как будто какой-то повар высыпал в кипящий котел горсть пряностей и тщательно их перемешал. Но атомы металлов, особенно лантаноидов, обычно «ходят косяками». По мере того как расплавы пород остывали, лантаноиды слипались друг с другом. В итоге целые залежи лантаноидов сосредоточились в районе Швеции, точнее говоря – под Швецией. А поскольку Скандинавия находится практически на линии тектонического разлома, породы, богатые лантаноидами, в результате движения геологических плит поднялись из глубин земной коры наверх. Кстати, этому процессу способствовали и гидротермальные источники, которыми так увлекался Бунзен. Наконец, в эпоху последнего оледенения мощные скандинавские ледники стесали на полуострове толстый слой поверхностных пород. Именно поэтому в окрестностях Иттербю оказались богатые лантаноидами минералы, добывать которые удавалось без особого труда.

Но, хотя в Иттербю и сложились нужные экономические условия, в которых было выгодно развивать горнодобывающую промышленность, а геология этих мест оказалась крайне интересной с научной точки зрения, в регионе долгое время царили суровые нравы. К концу 1600-х годов Скандинавия едва успела перерасти ментальность жестоких викингов. В XVII веке на полуострове процветала охота на ведьм и колдунов, в стороне от этого варварства не оставались даже университеты, а его масштабы могли бы ужаснуть и жителей Салема[49]. Но в XVIII веке, когда Швеция постепенно установила политическую власть надо всем полуостровом, а шведское Просвещение завоевало регион в культурной сфере, в сознание потомков викингов начал проникать рационализм. В Скандинавии стали появляться выдающиеся ученые, которых было удивительно много, учитывая, каким малонаселенным оставался полуостров. Одним из крупнейших естествоиспытателей был Юхан Гадолин. Будущий великий химик родился в 1760 году в семье потомственных академиков (его отец одновременно руководил кафедрами физики и теологии, а дед совмещал еще более несхожие посты – профессора физики и епископа).

В молодости Юхан Гадолин немало попутешествовал по Европе. В частности, он побывал в Англии, где подружился со знаменитым изготовителем фарфора Джозайей Веджвудом и даже посетил месторождения глины, откуда тот брал сырье. Вернувшись на родину, Гадолин поселился в городе Турку, который сегодня находится на территории Финляндии на другом берегу Балтийского моря. Там Юхан приобрел славу геохимика. Геологи-любители стали доставлять ему из Иттербю необычные породы, чтобы проконсультироваться об их составе. Постепенно, благодаря публикациям Гадолина, научное сообщество все больше узнавало об этой замечательной маленькой шахте.

Конечно, у Гадолина не было ни инструментария, ни химической теории, которая позволила бы выделить все 14 лантаноидов, но шведский ученый проделал большую работу, определив основные группы этих элементов. Охота за ними стала для него своеобразным хобби. Когда гораздо позже, на закате жизни Менделеева, ученые вновь заинтересовались Иттербю и уточнили результаты Гадолина при помощи новых и более точных инструментов, новые элементы посыпались как из рога изобилия. Гадолин заложил в этой номенклатуре «географическую» тенденцию, назвав один из гипотетических элементов «иттрием». Химики поддержали эту традицию и стали именовать новые элементы в честь их общей «родины», неоднократно обессмертив Иттербю в периодической системе. С этой деревушкой связаны названия семи элементов – такой чести не удостаивались никакие другие места, человек или вещь. Названия иттербий, иттрий, тербий и эрбий происходят непосредственно от этого топонима. Оставалось назвать еще три элемента, но тут у химиков закончились буквы (согласитесь, «рбий» звучит некрасиво). Поэтому в таблице появились гольмий, поименованный в честь Стокгольма, тулий, чье название напоминает о мифической стране Туле, которую античные авторы помещали на месте Скандинавии. Наконец, по настоянию Лекока де Буабодрана, один из элементов был назван гадолинием – в честь самого Юхана Гадолина.

Шесть из семи элементов, открытых в Иттербю, оказались недостающими лантаноидами Менделеева. Но история могла сложиться совсем иначе, ведь Менделеев постоянно корректировал свою таблицу. Он мог бы самостоятельно заполнить целый нижний ряд, расположенный вслед за церием, если бы только сам отправился на северо-запад, через Финский залив и Балтийское море, на Галапагосские острова[50] периодической системы.

Часть II. Как создаются и расщепляются атомы

4. Откуда берутся атомы: «Мы все – звездная материя[51]»

Откуда берутся элементы? В течение многих веков в науке процветало заблуждение, что ниоткуда. Велись долгие метафизические споры о том, кто (или Кто) мог создать мироздание и почему Он это сделал, но все соглашались, что все элементы – ровесники нашей Вселенной. Они не появляются и не исчезают, а просто существуют. Более новые теории, в частности теория Большого взрыва, сформулированная в 1930-е годы, также принимали эту точку зрения за аксиому. Если все началось около 14 миллиардов лет назад с первозданного мирового зернышка, в котором содержалась вся материя Вселенной, то все, окружающее нас сегодня, очевидно, было заключено именно в нем. Конечно, там не было ни алмазных диадем, ни жестяных банок, ни алюминиевой фольги, но все сырье для создания элементов имелось.

Один ученый подсчитал, что уже через 10 минут после Большого взрыва сформировалась вся известная материя, а потом резюмировал: «Элементы были изготовлены быстрее, чем хорошая хозяйка зажарит утку с картошкой». Опять же, здесь мы имеем дело с общепринятым мнением о том, что история всех элементов протекает исключительно стабильно и является, в сущности, «астроисторией».