Полная версия

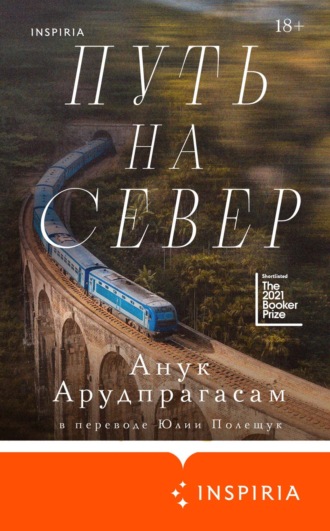

Путь на север

Анук Арудпрагасам

Путь на север

Anuk Arudpragasam

A PASSAGE NORTH

© Полещук Ю., перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Известие

1

Мы полагаем, что настоящее пребудет с нами вовек – одна из немногих констант, которых у нас не отнять. Оно захлестывает нас в первые мучительные минуты, когда мы приходим в мир и тот пока что слишком нов для нас – ни приручить, ни преодолеть, – оно сопровождает нас в детстве и отрочестве, в ту пору, когда нас еще не тяготят ни память, ни ожидания, а оттого нам так грустно (и, пожалуй, тревожно) сознавать, что чем дальше, тем труднее прикоснуться к нему, пусть мельком, и даже бросить мимолетный взгляд, что ближе всего к настоящему мы лишь в те непродолжительные мгновения, когда не думаем ни о пространстве, которое занимают наши тела, ни о ведомом только нам тепле постели, где мы просыпаемся, ни о поцарапанном окне поезда, везущего нас куда-то, точно единственный способ остановить время заключается в том, чтобы помешать окружающим нас предметам перемещаться. Мы вдруг понимаем, что с течением лет настоящее ускользает от нас все больше, обнаруживает себя мимолетно и тут же теряет нас в непрерывном движении мира, а стоит нам отвернуться, улетучивается почти без следа, – по крайней мере, так нам представляется намного позже, в следующий краткий миг осмысленности, в следующий раз, когда нам удается остановить мир, когда мы вдруг понимаем, сколько времени минуло с той поры, как мы в последний раз осознавали себя; когда мы понимаем, сколько дней, недель и месяцев пролетели без нашего на то согласия. Происходят события, меняются настроения и ситуации, появляются и исчезают люди, но, оглядываясь назад в те решительные минуты, когда нас по какой-то причине вырывают из ежедневных закольцованных грез наяву, мы не без удивления обнаруживаем себя там, где мы очутились, будто бы все это случилось в наше отсутствие, будто бы в то время, которое принято называть жизнью, мы были где-то еще. Просыпаясь каждое утро, мы вслед за нитью привычки двигаемся по кругу, из дома в люди, вечером в кровать, вслепую бредем привычной дорогой, день сменяется днем, неделя – неделей, и когда в разгар этого сна наяву что-нибудь происходит и пресекается нить, когда сильная страсть или неожиданная потеря прерывает ритм жизни, мы озираемся и с молчаливым удивлением отмечаем, что мир больше, нежели нам казалось, точно у нас хитростью или обманом отняли это время – время, в котором, если вспомнить, и не было ничего важного, ни длительности, ни перемены, время, которое пришло и ушло, отчего-то нас не затронув.

Стоя перед окном своей комнаты, глядя сквозь запыленное стекло на пустующий соседний участок, поросший травой и бурьяном, на валяющиеся у ворот бутылки из-под арака, Кришан не мог отделаться от странного ощущения, будто его изгнали из времени, и пытался постичь смысл звонка, на который он только что ответил: этот звонок отменил все его планы на вечер сообщением, что Рани, бывшая сиделка его бабки, умерла. Кришан недавно вернулся с работы, из своей НКО, разулся, пошел наверх и, как всегда, обнаружил у двери комнаты бабку, ей не терпелось поделиться с ним мыслями, накопившимися за день. Бабка знала, что обычно он уходит с работы между пятью и половиной шестого и если направится сразу домой, то ждать его следует между без четверти шесть и четвертью седьмого – в зависимости от того, поедет ли он на автобусе, моторикше или пойдет пешком. Его своевременное возвращение было аксиомой в организации ее дня, и она требовала от внука соблюдать это правило с такой строгостью, что, если Кришану случалось от него отступить, умилостивить бабку можно было лишь подробным объяснением – срочное совещание или аврал задержали его на работе дольше обычного, дороги перекрыли из-за какого-то митинга или шествия, – иными словами, убедить в том, что отступить от правил Кришана вынудили исключительные обстоятельства и что установленные ею у себя в комнате законы, по которым функционировал мир за пределами их дома, по-прежнему действуют. Кришан слушал бабкины рассуждения об одежде, которую нужно постирать, предположения о том, что его мать приготовит на ужин, планы поутру вымыть голову, дождался паузы в ее речи и отступил к себе, отговорившись тем, что вечером встречается с друзьями и желал бы чуть-чуть отдохнуть. Его нежданное дезертирство ранило бабку, он это знал, но весь день ждал возможности побыть одному, в тишине и покое обдумать письмо, полученное утром, первый имейл от Анджум за долгое время, первая с окончания их отношений предпринятая ею попытка узнать, что он делает и как поживает. Едва дочитав сообщение, он тут же закрыл браузер, подавил в себе желание изучить письмо, всмотреться в каждое слово: Кришан понимал, что если позволит себе задуматься над письмом Анджум, то не успеет закончить работу, и лучше подождать до дома, где он уже беспрепятственно обо всем поразмыслит. Он еще немного побыл с бабкой – почуяв, что внук хочет уйти, она всегда забрасывала его вопросами, чтобы отсрочить, оттянуть его уход, – и проводил ее взглядом, когда она наконец неохотно удалилась к себе. Помедлив миг в коридоре, Кришан ушел в свою комнату и тщательно запер дверь, точно двойной поворот ключа в замке гарантировал ему желанное уединение. Он включил вентилятор, переоделся в чистую футболку и шорты, растянулся на кровати, изготовившись поразмыслить над письмом и над образами, которое оно вызвало в его сознании, и в эту минуту в коридоре зазвонил телефон, его настойчивый пронзительный звук вторгся сквозь дверь в комнату. Кришан сел на кровати, подождал в надежде, что телефон замолчит, но тот трезвонил не переставая; Кришан с раздражением встал и направился в коридор, порешив отделаться от звонившего как можно скорее и, если понадобится, даже грубо.

Звонившая, помявшись, представилась старшей дочерью Рани; Кришан не сразу понял, о ком речь, и не только потому, что все его мысли занимало письмо, но и потому, что давно уже не вспоминал о Рани, бывшей бабкиной сиделке. Он не видел ее месяцев семь или восемь, с тех самых пор, как она отправилась на север, к себе в деревню – изначально предполагалось, дня на четыре-пять. Рани уехала организовать поминки в честь пятой годовщины смерти младшего сына, он погиб во время обстрела в предпоследний день войны; назавтра после поминок она должна была посетить скромную поминальную службу для близких, переживших, ее устраивали на месте последнего сражения, до него от деревни Рани было несколько часов езды на автобусе. Она позвонила через неделю, сообщила, что задержится еще немного, ей нужно заняться кое-какими неотложными делами; видимо, на поминки потратили больше, чем рассчитывали, и Рани необходимо съездить в деревню к дочери и зятю, чтобы лично обсудить с ними финансовые вопросы, однако это займет от силы день-два. Еще через две недели Рани вновь позвонила, сообщила, что заболела, идут дожди, она подхватила простуду, сказала им Рани, ей нужно несколько дней отлежаться перед долгой обратной дорогой. Как-то не верилось, что Рани – и вдруг слегла; правда, ей было уже без малого шестьдесят, но она была такая дородная и высокая, что казалась исключительно здоровой и сильной, трудно было представить, что ее свалил с ног заурядный вирус. Кришан до сих пор помнил, как на прошлый Новый год они рано утром в саду варили кирибат 1 и один из кирпичей, на которых стоял наполненный до краев железный котел, вдруг выпал, котел накренился, а Рани, не раздумывая, согнулась, голыми руками подхватила обжигающе-горячий котел и, ничем не выдавая нетерпения, ждала, пока Кришан поправит кирпич, чтобы поставить котел на место. Вот они с матерью и решили: если Рани до сих пор не вернулась, то вовсе не потому, что слишком больна или слаба для обратной дороги; скорее всего, задержалась она оттого, что годовщина смерти сына и поминальная служба нарушили ее и без того шаткое душевное равновесие. Не желая обременять Рани, Кришан с матерью ответили ей: не беспокойтесь, оставайтесь сколько нужно, а как поправитесь, возвращайтесь. Здоровье аппаммы 2 существенно поправилось, ей уже не требовался круглосуточный уход, так что какое-то время Кришан с матерью справятся сами. Но прошло еще три недели, от Рани ни слуху ни духу, Кришан с матерью несколько раз звонили ей, но трубку никто не брал, и они вынуждены были заключить, что ошиблись и Рани попросту не хочет возвращаться. Правда, их удивило, что она не удосужилась позвонить и сообщить им об этом, в подобных делах она всегда была очень щепетильна, но, по всей вероятности, ей надоело проводить все время вдвоем с аппаммой и потому не пришло в голову поставить их в известность. Рани день-деньской сидела в крохотной комнатенке, вынужденная терпеть бесконечный бубнеж аппаммы, она почти не выходила из дома – по крайней мере надолго, поскольку никого не знала и по-сингальски не говорила: вполне логично, рассудили Кришан с матерью, что, проведя в Коломбо без малого два года, Рани в итоге надумала уехать.

Мамы нет дома, сказал Кришан дочери Рани, она вернется часа через два, что ей передать, и дочь Рани, помолчав, ответила довольно сухо: передайте, что Рани умерла. Кришан не сразу нашелся с ответом, услышанные слова не укладывались в голове, но чуть погодя произнес: как, что случилось, когда? Вчера вечером, сообщила дочь Рани, после ужина, мама пошла за водой и упала в колодец, никто не знает, как так получилось. Минут через двадцать ее хватились, искали три четверти часа, наконец старшая дочь, внучка Рани, пошла к колодцу, наклонилась, заглянула внутрь и завизжала. Рани упала вниз головой и сломала шею – то ли во время падения ударилась о стенку колодца, то ли о дно: воды в колодце было от силы два фута. Но как она упала, спросил Кришан (и тут же понял, что вопрос получился бестактный и глупый), наверное, это был несчастный случай, уточнил он, дочь Рани ответила: конечно, несчастный случай, было темно, ничего не видно, мама, должно быть, споткнулась о край бетонного возвышения, на котором стоит колодец, а может, ей стало плохо, когда она набирала воду, вот она и упала, она в тот день жаловалась, что у нее болит и кружится голова. Дочь Рани сообщила все это как-то механически, точно случившееся ни капли ее не удивило и не потрясло, и умолкла, будто ей нечего больше было сказать. Кришан жаждал подробностей, но дочь Рани, возможно, предупреждая расспросы, добавила: если получится, приезжайте на похороны, они в воскресенье днем. Я скажу маме, заверил Кришан, если получится, мы непременно приедем, и тут же осознал нелепость этого обещания – не столько потому, что не знал, искренне ли дочь Рани пригласила их или из вежливости, но и потому – он понял это, еще не успев ответить, – что ему до сих пор не верилось в произошедшее. Его подмывало расспросить подробнее, узнать, кто еще был там накануне вечером, не было ли днем каких-то тревожных признаков, – быть может, Рани говорила или делала что-то странное, быть может, у нее часто кружилась и болела голова; узнать, успела ли она поужинать и что было на ужин, – словом, выспросить все, пусть самое тривиальное, потому что в такие минуты нам всегда нужно больше фактов, не столько потому, что они так уж важны, а потому что без них нам не верится в случившееся, точно нам надо выведать все обстоятельства, связывающие произошедшее с так называемой реальной жизнью, дабы смириться с тем, что столь необычная смерть не противоречит законам природы. Смерти насильственные, скоропостижные пугали тем сильнее и смириться с ними было тем сложнее, что они случались не только в зонах боевых действий, не только во время расовых беспорядков, но и в медленном, повседневном течении жизни, словно вероятность смерти таится даже в самых обычных делах, даже в самых заурядных, ничем не примечательных моментах. И неожиданно мелочи, которые при подведении итогов принято обходить молчанием, обретают колоссальное значение, будто нашу судьбу предопределяет то обстоятельство, забыли мы или нет засветло сходить за водой, успели бегом на автобус или решили не торопиться, приняли или нет любое из несметного множества тривиальных решений, и лишь впоследствии, когда нечто уже случилось и этого не изменишь, им приписывают особый смысл. Кришан не нашелся, о чем еще спросить, не показавшись бесчувственным или назойливо-любопытным, и, стремясь по возможности продлить разговор, спросил, далеко ли деревня от города Килиноччи и как туда лучше добраться. Ваша мама знает, ответила дочь Рани, из Килиноччи надо ехать на двух автобусах, а потом пешком или на рикше до самой деревни. Снова повисло молчание, Кришан не придумал, о чем еще спросить дочь Рани, и, почувствовав, что та больше не хочет или не может ничего добавить, вынужден был попрощаться.

Он еще долго стоял у телефона – на том конце давно раздался щелчок, – и лишь услышав короткие, тревожно-пронзительные гудки, тоже положил трубку и вернулся к себе. Запер дверь, медленно подошел к кровати и сел на то же место, где сидел прежде. Взял мобильный, думая позвонить матери, сообщить новость, потом вспомнил, что занятия у нее заканчиваются в половине восьмого и до той поры она на звонок не ответит. Отложил телефон, обвел беспокойным взглядом комнату, безделушки на трюмо, рабочую одежду – та, вывернутая наизнанку, валялась на полу, – книги, вещи, DVD-диски, разбросанные на нетронутой кровати брата. Поднял с пола брюки, вывернул и аккуратно сложил на кровать. То же самое проделал с рубашкой, вновь оглядел комнату, встал, подошел к окну. Оперся ладонями на подоконник, легонько прижался лбом к решетке, посмотрел на балкон дома по ту сторону от пустого участка, на одежду, сушившуюся на веревках, на спутниковую тарелочку посреди потемневшей терракотовой крыши. Попытался думать о звонке и о том, чтó только что узнал, о смерти Рани и как это произошло, но услышанное по-прежнему не укладывалось у него в голове и он не мог ни осмыслить случившееся, ни понять. Он чувствовал не столько грусть, сколько неловкость за то, что это известие застало его врасплох, в эгоистичных раздумьях о письме Анджум и раздражении оттого, что пришлось выслушивать бабку, точно, выдернув Кришана из обыденного сознания, звонок парадоксальным образом вынудил его думать не о Рани, а о себе, взглянуть на себя извне, увидеть со стороны ту жизнь, в которую он погружен. Он думал о том, как днем отреагировал на письмо, как подался к ноутбуку и, не двигаясь, уставился на экран, думал о молчаливом удивлении, с которым прочел письмо, и о сменившем его молчаливом предвкушении, которое он всеми силами постарался подавить, поскольку содержание письма ничуть не оправдывало это предвкушение. Письмо было коротенькое – три-четыре аккуратно составленные фразы, взвешенные, однако сдержанно-лиричные, фразы, призванные обнаружить не больше, но и не меньше, чем желала Анджум. Они очень мало что сообщали о ее жизни и очень мало что спрашивали о его – совершенно в манере Анджум, в ее манере не только писать, но и жить, хотя, пожалуй, подумал Кришан, она написала так мало лишь потому, что не хотела навязываться ему без согласия, хотела предложить ему возможность общения, не обязывающую к содержательному ответу. Я провела пару недель в Бомбее, писала Анджум, ненадолго вырвалась в отпуск из Джаркханда (с тех пор, как они четыре года назад вместе были в Бомбее, Анджум впервые вернулась в этот город). Я гуляла по взморью, вспоминала, как мы с тобой в последний день путешествия гуляли там вдвоем, гадала, как у тебя дела и оправдало ли возвращение на Шри-Ланку твои ожидания. Порой я думаю о тебе, надеюсь, все у тебя хорошо и по прошествии времени тебе удалось отыскать в своем новом доме ответ на все твои устремления, именно так завершалось письмо, этим нечастым словом, «устремления», не парадоксально ли, что устремлениям полагалось найти ответ, – и подпись всего лишь из первой буквы имени.

Кришан едва ли не сразу отметил, что в письме ни словом не упомянуто ни о природе случайных мыслей о нем, ни о жизни Анджум в предшествующие годы, ни о том, нашла ли она, что искала, обосновавшись вместе с друзьями-активистами в джаркхандском захолустье, и что принесла ей такая жизнь – воплощение мечты или крушение иллюзий, удовлетворение или разочарование. И непонятно, почему она решила ему написать: то ли оттого, что подводила некие итоги и размышляла о том, что могла бы – да, собственно, еще и может – пойти другим путем, или же из досужего любопытства, банального мимолетного интереса, какой нередко сохраняют к жизни бывших возлюбленных. Она писала так, будто они разошлись по взаимному согласию, будто каждый пошел своей дорогой, движимый собственными желаниями и прошлым; тем самым Анджум наделила его определенной свободой воли в отношениях, которой Кришан не обладал – и знал это. Уехать из Дели Анджум решила задолго до встречи с Кришаном, давно планировала обосноваться в Джаркханде с друзьями и прочими знакомыми активистами – «товарищами», как она без всякой иронии частенько их называла. Следовательно, тот факт, что их совместное время в Дели ограничено, был предопределен с самого начала, и Кришан с самого начала знал, что ему придется учитывать грядущее расставание и ожидать его. Он и сам до знакомства с Анджум вяло подумывал о том, чтобы уехать из Дели, бросить жизнь, которую выстроил там за несколько лет, бросить аспирантуру, куда не так давно поступил, вернуться на Шри-Ланку и внести свой вклад в послевоенное восстановление и переустройство. Война завершилась, но ему не давали покоя массовые убийства, творившиеся некогда на северо-востоке страны, его все больше и больше мучило чувство вины за то, что сам-то он уцелел, он с тоской думал о той жизни, которую мог бы вести, если бы оставил летаргическое, изолированное пространство науки, куда некогда удалился, и переехал жить и работать в те места, которые действительно что-то значили для него. Эта смутная тоска по воображаемому отечеству отступила на периферию его сознания после знакомства с Анджум, ради которой – Кришан понял это довольно скоро – он готов был отречься от прочих надежд и планов, до такой степени время, проведенное с нею, ни с чем не могло сравниться, до того не походило ни на что из бывшего прежде или потом. Когда они с Анджум сошлись, Кришан мечтал, что ей придет на ум изменить планы, включить его в свою новую жизнь или если она все же уедет, то хотя бы оставит ему доступ к этой новой жизни, но, как ни намекал ей Кришан на возможность совместного будущего, Анджум почти не реагировала, или отмалчивалась, или отвечала невпопад; то и другое подразумевало, что проект, за который она возьмется, означает окончательный разрыв с прежней жизнью в Дели, а если она после отъезда продолжит отношения с Кришаном, разрыв этот окажется неполным.

Как ни парадоксально, его прежде смутное желание вернуться на родину наделили смыслом именно их отношения, не столько благодаря разговорам (Анджум не любила обсуждать с ним подробности своей работы), сколько благодаря примеру, который она воплощала собой, – примеру того, какой бывает жизнь, подчиненная социальным или политическим убеждениям. К его научным занятиям Анджум относилась не то чтобы свысока, однако не придавала им особого значения, и чем дольше он с нею общался, тем весомее ему казались собственные былые мысли оставить науку, тем серьезнее он задумывался о том, возможна ли и для него жизнь, подчиненная некоему идеалу коллективной деятельности. Незыблемая преданность Анджум защите прав женщин и трудящихся – чем, собственно, она и занималась в Дели – исподволь понудила Кришана проникнуться (едва ли не из самозащиты) чувством, будто и ему надлежит посвятить себя делу всеобъемлющему, важнее своей персоны; Кришан сознавал, что после отъезда Анджум он будет не в силах остаться в Дели и, движимый нуждой доказать и ей, и себе, что и у него есть дело всей жизни, независимая судьба, которая выведет его куда-то, хоть с Анджум, хоть без нее, Кришан направил помыслы о будущем в новое русло – к жизни на северо-востоке Шри-Ланки. В некотором смысле это было наивно, ведь он понятия не имел, в чем заключается социальная работа в бывшей зоне военных действий, не обладал ни навыками, ни опытом, способными помочь ему в служении такого рода, но мысль о том, чтобы бесстрастно дожидаться надвигающегося отъезда Анджум, была настолько невыносима, что он вновь принялся крепить в себе чувство, будто судьба ведет его в те края, где он, по сути, никогда и не жил, принялся воображать, каково это – ступить на землю, по которой некогда ходили его предки, дабы создать почти что из руин вероятность некоего нового увлекательного будущего, словно, если он станет вести жизнь простую до такой степени, до какой упрощает ее лишь война, то отыщет нечто, чему стоит отдаться.

Странно осознавать, сколько всего изменилось за это время, думал Кришан, стоя возле окна, изменилось не резко или бесповоротно, а просто с решением вернуться, с медленным накоплением времени, и ныне то место, которое некогда представлялось далеким, недостижимым, почти мифическим, уже неотделимо от него самого. Представления о северо-востоке, господствовавшие в его уме едва ли не всю жизнь, складывались из детских воспоминаний о коротких поездках в Тринкомали и Вавунию и более длительной поездке в Джаффну во время перемирия (Кришану тогда было лет семнадцать-восемнадцать), а еще из мучительно-ностальгических рассказов старших родственников, проживающих за границей, об идиллическом детстве в деревне. При мысли о северо-востоке Шри-Ланки ему рисовались бескрайние солончаки, пальмировые пальмы, медноцветные проселки Ванни, участки твердой сухой земли, занимающие бóльшую часть полуострова; пронзительные ритмичные религиозные напевы, в праздники доносящиеся из храмов, громкая, музыкальная, чистая, вольная тамильская речь. Эти образы наполняли его душу свободой, ощущением, будто возможна жизнь совершенно иная, отличная от его, но в то же время они обретали характер химеры, так что трудно было думать о них сколько-нибудь предметно; так известия, которые каждый день попадали в газеты, – известия об обстрелах и вооруженных столкновениях, о наступлениях, отступлениях и перемириях – неизменно вызывали тревогу и интерес, но почти никогда не нарушали течения его жизни в южной части страны: белый шум, которому он с детства привык не придавать значения.

И лишь гораздо позже события на северо-востоке начали глубже проникать в систему его обыденной жизни – ближе к концу войны, году в 2008-м, 2009-м, когда впервые показалось, будто «Тигров» можно побороть, а с ними и идею тамилоязычного государства. Он тогда учился в Дели на последнем курсе бакалавриата, активно готовился к поступлению в магистратуру по политологии и порой, как ему помнится, дни напролет просиживал в библиотеке, пытался заниматься, но вместо занятий нервно обновлял в своем компьютере новостные сайты, тогда они у него были открыты все время. Поговаривали, будто военные убили множество мирных жителей; Кришан отлично знал, что правительственный отчет о гуманитарной спасательной операции на северо-востоке сфальсифицирован и нельзя доверять ничему, о чем пишут в газетах. Он часами штудировал в интернете материалы на английском и тамильском, читал страницу за страницей блоги, форумы, новостные сайты с фотографиями и видеороликами, сделанными в последние месяцы сражений, большинство этих сайтов создали тамилы-эмигранты, они выкладывали то, что уцелевшие ухитрились снять на камеру или смартфон и каким-то чудом переслать за рубеж. Интернет, понял Кришан, изобилует любительскими фотоархивами со всего света – свидетельствами недавних войн, каждая из которых казалась нескончаемой мешаниной безымянной жестокости, и после завершения войны он несколько месяцев на досуге изучал эти архивы, безучастно разглядывал распухшие трупы, отрезанные конечности, изуродованные тела, горящие палатки, кричащих детей: многие из этих образов с пугающей ясностью отпечатались в его памяти. Увидев однажды, их невозможно было забыть – и не только из-за сцен насилия, но и из-за вопиющего дилетантизма, поскольку, в отличие от глубоко эстетских, почти изысканных военных снимков, какие встречаются в журналах и книгах, композиция тех, что попадались ему в Сети, была настолько скверной, что это даже раздражало. Фотографии были расплывчатые, зернистые, откадрированы и сфокусированы кое-как – на земле возле трупа валяется разорванный тюбик зубной пасты, старуха в ступоре отгоняет мух от раны на ноге – так, будто их делали на бегу или будто те, кто их делал, не желали смотреть на то, что снимали. Кришан не мог избавиться от ощущения, что эти снимки не предназначены для его глаз, что людей на них запечатлели в ситуации, в которой им совсем не хотелось, чтобы их увидели, и страх в их взглядах вызван не столько ужасом положения, сколько ужасом оттого, что их застигли в таком положении, подглядели их тайные муки; их взгляды наполняли его стыдом, и все же он не в силах был отвернуться.