Полная версия

Вдовий плат

Вот и сейчас – мать выглянула сверху – он стоял, отвесив нижнюю губу, и смотрел, как двое мальчишек играли в битки. Потоптался, помычал, протянул руку – тоже захотел с размаху, звонко, кинуть одной свинчаткой о другую.

Мальчишка биту показал, да не дал – за спину спрятал.

– Как с тобой играть, Юрод? У тебя на лбу клоп давленый!

Это он про родинку, стервец. И засмеялись оба, а Юрашка не понял, тоже загыкал.

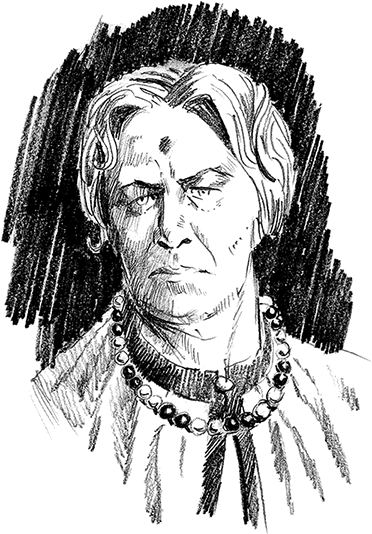

Нахмурилась Настасья, окно тихонько притворила. Давно решила: пускай дразнят – Юраша не обидчив. Если же обидчиков наказывать – после втихую отозлятся на безответном, и не узнаешь. Юраша не расскажет.

Какого Господь дал сына, такой и есть. Все равно спасибо.

Мысль была привычная, вскользь. Не задержалась, вытесненная другими, важными.

– Олену Акинфиевну ко мне! – громко сказала Настасья в слуховницу – вшитую в стену трубу, другой конец которой выходил вниз, к письменнику Луке. Еще при деде Якове Дмитриевиче обустроено, он был великий придумщик на разные хитрые штуки. – Потом Изосима позови. И этого, нового, московского, как его…

– Захар, поповский сын, – прошелестела труба.

– Да, его. Олену – сразу, а эти двое пусть в прихо́дной пождут.

Тут подумалось бабье: с подругами дорогими нынче увижусь – нужно приодеться. Или остаться в чем есть? Много им будет чести наряжаться. Еще догадаются, что нарочно.

Но плат все же решила поменять. Недавно купила у бухарского купца новый, с переливом. Вроде черный, как положено вдове, однако со скрытым, неочевидным золотым вплетением. Если попадает солнечный луч или даже отсвет огня – вдруг возьмет и сверкнет волшебными искорками. Индийская затейность, в Новгороде такой еще не видывали.

Сняла домашний платок, по привычке сначала оглянувшись на дверь. Рассеянно почесала лоб, высокий и не по возрасту чистый. Там посередине темнело такое же, как у сына, родимое пятно, только не багровое, а нежно-розовое.

Каменная Настасья

Клоп давленый… Или всё ж велеть выдрать поганца? Он, кажется, Зайчихи, прачной бабы сын.

Настасья потрогала родинку, вспомнила, как муж называл ее «земляничкой», целовал. Провела ладонью по темным, густым, когда-то пышным, а ныне коротко остриженным волосам. Их Юрий тоже любил, перебирал пальцами, зарывался лицом, жадно вдыхал запах. Тридцать пять с половиною лет назад, над пустым гробом, Настасья поклялась себе, что больше никто, ни одна живая душа не увидит ни ее родинки, ни ее волос. Никто и никогда. В день похорон натянула вдовий плат до самых бровей и с тех пор при посторонних ни разу не снимала. Людям и невдомек, что у боярыни Григориевой на лбу такое же пятно, как у ее убогого сына. Кто знал, кто видел – померли.

Юрий, Юрий… Всего год прожили. Даже меньше – одиннадцать месяцев и три дня. Не стало Юрия, и Настасья будто тоже исчезла. Во всяком случае, та, прежняя, которая умела радоваться и пугаться, смеяться и плакать, жалеть и обижаться. Ничего от той Насти не осталось кроме родимого пятна. Взамен вытесалась другая – безжалостная и безрадостная. Каменная. Давнишнюю Настасью, из плоти и крови, не вернуть. И не надо. Камень одинокими ночами не замерзнет, под дождем не промокнет, под палящим солнцем не обуглится, под лютым ветром не согнется.

Какой Юрий был красивый, веселый, звонкий… Земля словно прогибалась под его шагами. Казалось, такой своротит горы, вычерпает море, и будут они двое жить вечно, и никогда не умрут. Обманула судьба. Уплыл муж за товаром и сгинул. Была страшная буря, и потонул корабль со всеми людьми, никто не вернулся. Не вычерпал любимый моря, а лег на его дно малой песчинкою, так что и хоронить потом было нечего.

А что сын родился такой, какой родился – это сама Настасья виновата. Слишком уж убивалась, прижималась тугим животом к могильному холму, под которым была одна только память. Вот и принесла до срока – голубого головастика. Помереть он не помер, но на отца походил только носом с орлинкой. За нее Настасья своего Юрашу-Юрода, Юрия Юрьевича, и любила. Его одного на всем белом свете – как нищий любит свою драную суму с объедками, потому что ничего больше у него нет.

Утопшего Юрья Григориева во всем Новгороде кроме вдовы все давно забыли. Лишь она, старая уже, пятидесятипятилетняя, помнила.

И хорошо, что забыли. Он – только её, и боле ничей. Глухой вдовий плат до самых глаз – повседневное тому ручательство.

Когда Настасье было под сорок, вдруг нашло на нее бабье плотское неистовство, и она себя потешила. Но и с полюбовниками платка никогда не снимала. Месяца три прожила она срамно. Конечно, с осторожностью, без огласки. Брала в опочивальню молодцов – чтоб ликом красны, но не мозговиты. И чтоб не новгородские, а заезжие. На прощанье богато одаривала, наказывала впредь в Новгород не возвращаться, коли жизнь дорога. Потом телесный голод угас так же внезапно и больше не возвращался. Ну и ляд с ним. Августовским жарким ветром принесло, холодным ноябрьским сдуло.

В дверь из прихо́дной, комнаты для ожидающих вызова, постучали – резко, отрывисто. Так делала только Олена. Все прочие скреблись по-мышиному, а эта не церемонничала.

Настасья быстро повязала плат.

– Можно.

Вошла молча, взгляд исподлобья. Не любит и не скрывает, что не любит. Что не скрывает – хорошо, а любви Настасье Григориевой ни от кого не надобно.

– За Юрашей лучше доглядывай, – сказала она Олене строго. – Давеча, мне сказали, он в прихожей плакал, один. То ли зашибся, то ли кто втихую обидел. И ныне, глянь в окно, гуляет в саду без присмотра.

Молодка сверкнула очами:

– Сама ж ты мне велела жеребца в табун на случку отобрать! Юрья на конюшню с собой не возьмешь, он под копытный удар полезет! А и что с ним на своем дворе сделается?

– Ты не фырчи, а слушай. – Настасья была спокойна. – Враги мои знают, что хоть я и каменная, а есть у меня одна трещинка. – Кивнула в сторону сада. – Могут захотеть меня через ту трещинку расколоть и всё мое дело погубить.

Олена насторожилась:

– Снова с Марфой браниться будешь? Или другое что?

– Скоро великий князь в Новгороде встанет. Надо всякого ждать. Я занята буду, а ты двор, как крепость, держи. С Юраши глаз не спускай. Он один – моя слабость.

– Так бы сразу и объяснила, а то попрекаешь, – проворчала Олена. – Ясно. Не первый раз. Всё что ль?

– С тобою – всё.

Одну заботу Настасья из ума вынула, зная, что теперь за сына можно не тревожиться.

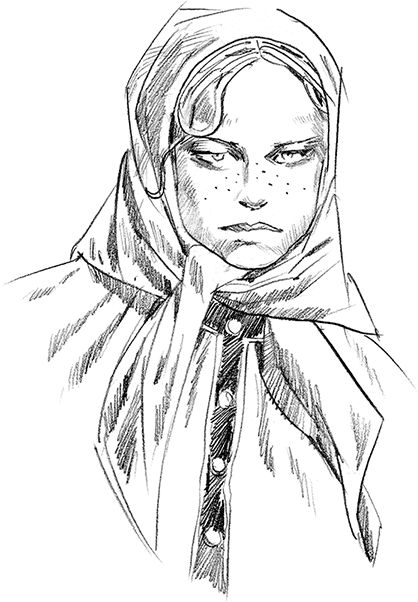

Олену она присмотрела лет десять назад.

Прогуливалась однажды по берегу Волхова, вдоль торговых пристаней, дожидаясь, пока с ладей разгрузят товар, и увидела необычную драку. Рыжая девчонка-подросток отбивалась от двух взрослых парней-оборванцев – таких бездельцев из черного люда, шильников, по городу много болтается, дурных со скуки.

Прижавшись к амбару, девчонка отмахивалась здоровенным дрыном, а к ее ногам жался трясущийся собачонок – увечный, трехлапый. По крикам, по брани Настасья скоро поняла, что щенок девкин и что парни от скуки захотели его отобрать, потешиться, а рыжая не дает.

Стала смотреть – будто почувствовала что-то. Рыжая дралась не по-девчачьи: без визга, молча. Вырвали из рук дрын – вцепилась зубами. В конце концов шильники сбили ее наземь, принялись пинать ногами. Настасья всё смотрела: интересно, заплачет ли, запросит ли пощады. Нет, ни звука.

Даже когда злыдни схватили собачонку и нарочно, у девчонки на глазах, расшибли башкой о стену, рыжая не пискнула. Глаза на окровавленном лице бешено сощурились.

Крикнула:

– Запомнила вас. Найду и убью!

Парни заржали, пошли себе дальше. А Настасья подозвала слугу и велела разузнать про девчонку – кто, чьих, откуда. Появилась некая мысль.

Оказалось, что семья старинная, новгородская, житьего сословия, раньше из нее и улицкие старосты выходили, однако ныне захудала и в тяжких долгах. Кормилец помер, у вдовы кроме дочери Олены еще четверо младших. На хлебе с квасом живут.

Тогда Настасья выкупила у матери Олену в заклад, на полную свою волю. Взяла в дом.

Девчонка сначала дичилась, злилась, что ее от своих взяли, но со временем, может, и приобвыклась бы (Настасья ей плохого не делала, не обижала), да случился мор и все Оленины домашние померли. «Это ты виновата, – бесстрашно сказала она госпоже, вернувшись с похорон. – Кабы я с ними жила, не дала бы помереть. Ненавижу тебя!»

За дерзость Настасья, конечно, приказала ее выпороть – говорено было при людях, такого спускать нельзя. Но про себя окончательно решила: девка годная, ошибки не будет.

Дело в том, что с Юрашей было нехорошо. Сама Настасья все время занята, приглядывать за сыном некогда, а слуг обижать приходится часто, как же без этого, и некоторые отводят душу на убогом, не уследишь. То синяк у него, то след от щипка, один раз – ожог. Кто обидел – не допытаешься. Народу на дворе много, чужая душа потемки. Поди знай. Пробовала назначать Юраше и мамок, и дядек. Никому доверия нет. Смотрят плохо, а случится лихое дело, не защитят.

Если Олена так билась за увечного щенка, значит – природная заступница. Не попробовать ли?

Попробовала и осталась очень довольна. Девчонка берегла Юрашу старательно, глаз с него не спускала ни днем, ни ночью. А уж как он к ней привязался – не передать. Будто теля к мамке, даром что поначалу она была ему ниже плеча.

В то время Настасья и в голове такого не держала, что Юрашу можно на Олене женить. Какой из Юрашки муж?

Однако в тридцать лет сын вдруг замужал. На щеках вылезли перья, разросшиеся в бороду, голос из жидкого сделался густым. Как-то раз, бесшумно войдя, Настасья застала Юрашу за рукоблудным делом. Он испугался, заплакал, а она задрожала от радости. Неужто род Григориевых может продолжиться?

Тогда их и поженила.

Только зря всё. Поманила надежда, да обманула. Пять годов уже прошло – ничего. Было ли у них с Оленой что, нет ли – неизвестно. С сыном не поговоришь, у невестки не допытаешься, только волчицей ощерится.

Несколько раз Настасья ночью прокрадывалась к их опочивальне. Слушала под дверью. Разок, на рассвете, даже потихоньку заглянула.

Спят вместе. Он носом ей под мышку уткнулся, она его веснушчатой рукой обнимает за плечо. Может, спят только, а более ничего и не бывает…

Еще придумалось вот что. Парились с Оленой в мыльне, и Настасья подала условный знак. Крепкорукие бабы-банщицы схватили девку, уложили, раздвинули ноги. Настасья полезла проверять – цела ли, нет ли. Но не вышло. Олена прокусила одной руку, другую сшибла ударом локтя, вырвалась, кинулась к печи, схватила ковш с кипятком. Шипит: «Убью!» Пришлось отступиться.

После того случая Настасья решила: не будет внуков – ладно, а всё же есть кому оставить дело. Олена и честь Григориевых соблюдет, и Юрашу не обидит.

Начала учить невестку торговому и хозяйственному искусству. Олена оказалась сметлива и ухватиста, главное же – люди ее слушались. Они всегда чувствуют силу.

На пробу боярыня послала Олену за товаром в далекий Кириллов – справилась не хуже опытного приказчика. Но больше надолго не посылала – очень уж Юраша без жены тосковал, с утра до вечера плакал.

И вот еще что.

Какое-то время тому, не так давно, Настастья вдруг вспомнила, с любопытством спросила:

– Помнишь шильников, что твоего щенка трехлапого убили?

Олена удивилась, откуда свекровь знает, но ничего не спросила – гордая.

– Помню.

– И что? Убила ты их, как грозилась? – усмехнулась Настасья.

– Нет.

– Пошто так?

А Олена в ответ, тихо:

– Один следующей зимой замерз спьяну. Второму кто-то башку проломил.

Усмешка сползла с Настасьиного лица. Выходит, искала – и нашла…

* * *– Иди к Юраше. Все прочие дела до времени оставь, – сказала Настасья на прощанье. – Хозяйство будет Лука вести.

Выпустила невестку через малую дверцу, что вела во внутренние покои, сама же подошла к тайному оконцу, через которое просматривалась прихо́дная – еще одно хитрое устройство, оставшееся с дедовых времен. Он, покойник, говаривал внучке: «Гляди за всеми, да так, чтобы они не знали. Тем и сильна будешь». Она, маленькая, не понимала, но потом дедову мудрость оценила. Зоркий глаз сильнее кулака.

Изосим с поповским сыном уже сидели, ждали вызова. Разговаривают меж собой иль нет?

Не разговаривали. И расположились поодаль друг от друга.

Изосим скучающе сложил руки на груди, глаза прикрыты. Захар примостился на краешке лавки, смотрит испуганно.

Есть чего напугаться. Кто видит Изосима впервые – глазами хлопают, а многие бледнеют.

У Изосима только пол-лица: красивый узкий лоб, черные брови полумесяцами, синие глаза с длинными ресницами. Ниже – маска из тонкого серебра. У ней точеный нос, сверкающий подбородок, красные эмалевые губы с щелью вместо рта.

Раньше Изосим был писаный красавец, гуляка, удалец, но четыре года назад, во время войны, в первой же стычке, под Коростынью, попал с другими новгородцами в московский плен. Великокняжеский воевода велел всем захваченным обрезать носы-губы, да отпустить восвояси – чтобы ужасным этим зрелищем вселить в непокорных трепет.

Явились тогда в город с Коростыни семьдесят калек, похожих на полуразложившиеся трупы: вместо носа запекшийся бурый треугольник, под ним черепной оскал голых зубов. Никого не узнать. Жалобно ноют, мычат, слов не разберешь. Люди от них разбегались. Тогда-то, еще до главного сражения, новгородцы войну и проиграли: очень уж страшно стало. Что-что, а вгонять врагов в дрожь низовские умеют…

Все обезображенные потом померли тяжелой смертью, сгнили заживо. Один только Изосим и остался. Потому что Настасья взяла его к себе, самолично выходила. Спасла от гнойной хвори особенными мазями, выкормила куриным отваром через трубочку. Много потратила и времени, и денег – зато получила верного, нужного помощника, без которого теперь, как без руки.

Если Олена – десница, которая на виду, то Изосим – шуйца, таимая за спиной. А при извилистой новгородской жизни левой рукой можно сделать больше, чем правой. Особенно, если шуйца гибка, хватка и когтиста. И если ты сама – левша.

Отворила дверь, вышла к ждущим.

Оба поклонились – Захар, вскочив, низко, по-московски. Изосим – слегка, гибко.

– Пошлешь сейчас к Ефимии: скоро буду к ней, – велела ему Настасья. – По неотложной надобности. К Марфе тоже пошли человека. Чтобы явилась к Ефимии без задержки. Посланный пусть передаст: «Липицкая Богоматерь зовет».

У Настасьи с Борецкой был уговор: если одна другую позовет именем Липицкой Богоматери (священной иконы, написанной в память старинной победы над Низом), распри и обиды в сторону – значит, дело великое, общеновгородское, отказывать нельзя. Обе на том в Софийском соборе, при свидетелях, целовали крест.

– Пойдете оба со мной к Ефимии Горшениной. Ты, Захар, будешь говорить, а ты, Изосим, смотреть. После с тобой потолкую.

Изосим молча наклонил голову. Многие были уверены, что он немой – так редко безносый разверзал отсутствующие уста. Но если уж заговаривал, то всегда ясно, кратко и к делу. Что удивительно, безо всякой гугнявости – бес знает, как ему это удавалось.

– А что мне говорить? – робко спросил Захар, растерявший былую развязность. – Про слышанное в Крестах?

– Да. Но про то, как Иван с Борисовым меня поминали, молчок. И строго говори, чинно, не скоморошествуй, как давеча.

Захар приложил руку к груди:

– Нешто я не понимаю, боярыня?

– Ничего ты пока не понимаешь. Коли сообразительный – разберешься. А коли нет – прогоню в шею.

Григориева перекрестилась на висевший в углу образ:

– Горячее времечко настает. Кому обжечься, кому вареным лакомиться.

Заклятые подруги

Ефимия Горшенина прозвищем Шелко́вая жила как раз посередине между давнишними соперницами, славенской вдовой Григориевой и неревской вдовой Борецкой, в самом сердце великого города – в Граде, на Епископской улице. Сойтись для большого разговора великие новгородские женки могли только у Ефимии Ондреевны, умевшей ладить с обеими непримиримыми врагинями.

Горшенинский терем по сравнению с соседними громадами Святой Софии, владычьего дворца, Грановитой палаты выглядел игрушкой – маленький, ладный, белёный, с крышей в красно-зеленую шашку. Огороженного двора не было вовсе – внутри Града огораживаться незачем, вокруг и так каменные стены, к тому ж Ефимия никогда ни с кем не ссорилась. Она и оружной челяди не держала, только комнатную прислугу, всё больше баб и девок, опрятных, ловких и улыбчивых. Свои товары, привозимые водой из дальней Европы и конными караванами из ближней Ливонии, Горшенины хранили в подклете Святой Софии, куда никакой вор не залезет и тать не вломится.

Приходить раньше Борецкой и потом ее ждать Настасье было зазорно. Потому она задержалась на Волховском мосту, сплошь застроенном торговыми лавками, посмотрела на товары, вроде как прицениваясь. Боярыню Григориеву, конечно, узнавали – пялились, но она привыкла.

Хотела купить темно-красные наручи с агатовой отделкой, в самый раз для вдовьего наряда, но прибежал слуга, поставленный сторожить на Великой улице: появились Борецкие.

Тогда Настасья тоже двинулась в сторону Софийского берега, где над бело-розовой стеной Града сияли тусклой позолотой купола древнего Собора.

На Епископскую улицу вышли одновременно, с двух концов: Григориева со своими провожатыми, Борецкая со своими. Издали друг дружке не глядя поклонились, на одинаковую нижину – будто аршином отмерили. Притом обе не повернули головы, однако, скосив взгляд, Настасья отметила, что Марфа прихватила с собой тоже двоих: сына Федора и Корелшу, начальника над паробками, боевой челядью. Оба для драки хороши, но для совета негожи. Это Борецкая стращает – напоминает, чей нынче в Новгороде верх, чья сила. Но примчалась-таки, ворониха старая. Знает, что у Настасьи Каменной всюду глаза и уши, хочет новости послушать. Тревожится.

Сошлись перед самым крыльцом, снова поклонились, и теперь уже осмотрелись как следует, в упор.

Давненько вот так, лицо в лицо, не виделись. С расстояния, на Госпо́де, на молитве в Соборе или на больших пирах всегда располагались в противоположных углах, окруженные друзьями и сторонниками, а близко не сходились года четыре, с Московской войны.

Были они ростом вровень, обе высокие, но Настасья широкая и мясистая, а Марфа сухая, костлявая. И та и другая во всем вдовьем, однако и тут разница: Каменная одета хоть и неброско, но в дорогое, нарядное, Марфа же в простое черное сукно, словно монахиня. Борецкая была вдова двоекратная, но скорбела не по мужьям, а по старшему сыну Дмитрию, казненному Москвой четыре года назад, после Шелонского разгрома.

По носатому морщинистому лицу Марфы прошла злая волна, неистовые огненные глазищи впились в Настасью. Григориева ответила взглядом спокойным, непроницаемым.

– Взойдем что ли, Исаковна? – сказала насмешливо. – Стары мы с тобой в переглядки играть.

– Взойдем, Юрьевна, – в тон ответила Марфа.

В Новгороде почтенных женщин звали либо по отчеству, либо по мужеству – как захочешь и как поведется. Три великие женки предпочитали второе.

У Марфы последний муж, Исаак Борецкий, был степенной посадник, первый в Новгороде человек – грех не напомнить. Ефимия выставляла свое от товарок отличие: у нее единственной муж был жив. Про Настасью удивлялись, а бывало, что и спрашивали – это какого же она Юрия? Ну и пусть. Зато каждый раз, когда ее величали «Юрьевной», он будто на миг вставал рядом.

Хозяйка встретила на широкой лестнице. Стояла меж двух высоких серебряных многосвечников, будто осиянная, радушно простирала руки.

– Пожалуйте, гостьюшки дорогие.

Улыбка такая, словно для нее на всем белом свете нет никого желаннее Марфы с Настасьей.

Ефимия Ондреевна была несильно моложе вдов, ей шло к пятидесяти, но по виду казалась им дочерью. Лицо гладкое, нежное от мазей и притираний. Стан девичий. По глухим рекам до Северного моря, за мехом и рыбьим зубом, она, как Борецкая, не плавала, из низовского грязнодорожья хлебных караванов, подобно Григориевой, не водила. Путешествовала Шелковая много, но необременительно. Ее муж езживал посланником в ганзейские города, в Неметчину, даже в далекую Венецию, и она с ним, однако со всеми удобствами: с многими слугами, медленно, выжидая хорошей погоды. А родила Ефимия, несмотря на долгий брак, только единожды. Знатные новгородки вообще плодились необильно, соблюдали в детородстве меру: производили двух детей, трех, если кто очень чадолюбив – четверых, а потом оберегались, на что имелись особые бабьи хитрости. Слишком много детей заводить – богатство дробить. Чтоб непременно сыном обзавестись – такого не было. Наследство в Новгороде передавалось и дочерям. А младенцы мерли редко, не то что в других краях. Потому что заботливый уход и чистота.

Ласковая со всеми, даже с людьми небольшими, Ефимия поприветствовала каждого. Улыбнулась и ходячей жути Изосиму, и приотставшему по робости Захару. Одета она была тоже на иноземный лад, в немецкое платье, не широкое, а узкое, перехваченное жемчужным поясом и с кружевным воротом; голову вместо платка или маковника прикрыла прозрачной кисеей, сквозь которую (для замужней неподобно) просвечивали золотые волосы. Ну, Ефимия она и есть – Ефимия. Позволяет себе такое, что другие не смеют.

Борецкая прошла первой, а Настасью хозяйка придержала за рукав, шепнула:

– Не думай, не я их позвала. Сами пришли.

Непонятные слова объяснились в столовой зале. Там, с Ефимьиным мужем стояли двое: степенной посадник Василий Ананьин и боярин Иван Лошинский.

Настасья скрипнула зубами. Вот отчего Марфу долго ждать пришлось! Получив вызов на встречу, та послала за своими подручниками. Ананьин в посадники ею поставлен, во всем послушен, а Иваньша Лошинский ей родной брат, старинный Настасьин ненавистник. Получалось, что марфинских аж четверо.

Пускай. Сила не в числе, а в уме и знании – так говаривал покойный дед. Ума у Марфы, может, и не меньше, зато сегодня Настасья знала больше и успела всё обдумать.

Едва кивнув старому лису Ананьину, а Лошинского вроде бы не заметив, с Ефимьиным мужем Каменная поздоровалась щека в щеку, почти родственно.

Ондрей Олфимович Горшенин происходил из древней новгородской семьи, ведущей родословие от Рюриковой дружины. Был он хорош собою – прямо заглядение. И высок, и представителен, борода и длинные волосы серебрятся, словно мех чернобурки, голос звучен, движения величавы. Притом совсем не дурак, и хитрости в избытке, а все же никчемен, ни на что иное кроме как подле жены красоваться, не годен. И не в том беда, что порочен нравом, держит подле себя вихлявых отроков с насурмленными глазами (это бы ладно, Новгород – не Москва, всяк живи-греши, как хочешь), но боярин был будто трава, клонился под всяким ветром. Из передних людей никто его в серьезный счет не брал, за глаза называли не Олфимовичем, а Ефимьивичем, по жене.

На столе было выставлено легкое, уместное при важной беседе угощение, сплошь заморское – вино, валашские орехи, засахаренные фрукты. Зала напоминала жилище какого-нибудь ганзейского богатого купца с Немецкого двора. Повсюду шкапы и шкапчики, вместо скамей кресла и стулья, множество хлипких столиков, и на них не для пользы, а единственно ради красы фигурные вазы с кувшинами и прочими бездельями. Стены и потолок обшиты гладким деревом, украшены разноцветными иконами европейского письма, и на тех иконах не святые угодники, но всякая нерусская чепуха: шипастые немецкие кремли, грифоны с единорогами, непристойно голые ангелы, улыбчивые богоматери.

Кресел у стола было только три, и их заняли женки, мужчинам и в голову не пришло. Даже степенной примостился на стуле, справа от Марфы. Слева сел брат Иван; сын Федор как молодой встал у матери за спиной; квадратный, руки до колен, Корелша отошел к стене – челядинцам у стола было не место. Настасьины тоже чуть отступили.

Получилось, что Григориева оказалась одна напротив Борецкой и трех ее радетелей – Шелковая с мужем сидели в торце.

Но мужчины значения не имели. Каждый из них здесь был взят к беседе не для голоса и решения, а чтобы своим присутствием нечто выказать.

Ефимия посадила Ондрея, чтобы выставиться перед товарками: вы-де вдовы убогие, а я, слава Богу, мужняя жена (хотя, по Настасьиному мнению, лучше уж никакого мужа, чем такой).

Борецкая – тоже понятно. Привела сына – сильного, красивого, здорового, потому что у Каменной сын известно какой, а у Ефимьи только дочь. Но у Марфиного Федора кличка была «Дурень». Годился он только саблей махать, да девок портить. Вот старший сын, Дмитрий, тот был сокол, но нет его, казнен Москвой.