Полная версия

Бох и Шельма (сборник)

Борис Акунин

Бох и Шельма (сборник)

© B. Akunin, автор, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *Звездуха

Повесть

Часть первая

Война

О гибели богатырей русских

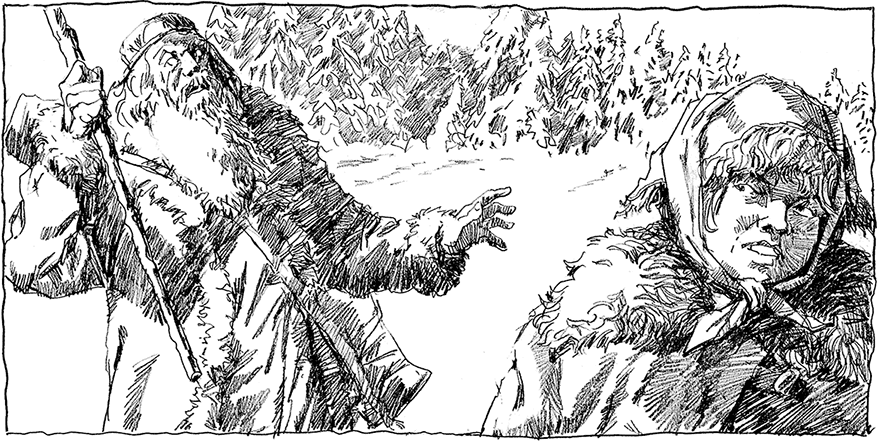

Широкая, покрытая снегом равнина вся сверкала на солнце, так что больно смотреть. Мальчик в драном тулупчике, с куском овчины на голове, заменявшим шапку, шел и жмурился, а иногда тер глаза – путь лежал навстречу солнцу, на восход. Внизу всё было белое, сверху голубое, сшитое между собой золотыми нитями. Но красота зимнего мира мальчика не радовала. Он сопел, злился на плетущегося сзади старика. Во-первых, тому было легче идти по уже протоптанному. Во-вторых, слепому не приходилось щуриться от нестерпимо яркого сияния. А в-третьих, дед нынче был не в духе, всё норовил ткнуть в спину посохом.

– Ты по дороге идешь иль напрямки прешься? Не сбился, дурья башка? Идем, идем, а встречных никого нет, – бурчал слепец. – Ноги-то не подымай, приволакивай. Разгребай снег, разгребай!

Получив очередной удар, мальчишка шмыгнул носом, зашуршал войлочными чунями, прокладывая тропку пошире. На прямой, как копье, дороге, обрамленной сугробами, снег был не такой уж глубокий – только тот, каким припорошило за ночь. Но с рассвета здесь еще никто не прошел, не проехал. Снежный покров был нетронут.

– Куды тащимся, – ворчал поводырь, ускоряя шаг – подальше от клюки. – Может, наврали тебе в Свиристеле, надсмеялись над калекой. Людей не видно, ничего не видно. Нет там никакого села. До ночи не дойдем – замерзнем в поле.

Морозец был легкий, покусывал небольно, будто игривый кутенок, но к вечеру щенок вырастет в лютого кобеля с острыми зубищами. До захода, впрочем, было далеко. День только начинался.

Палка впустую рассекла воздух – не достала.

– Дурень! Дорога есть – значит, куда-то ведет, иначе на кой она? И село есть. Называется Овчарово, там овчары живут. Большое село, богатое, с церковью да с колоколенкой. – Старик говорил бойко, будто сказку рассказывал. Он и был сказочник. – Вот за Овчаровым уж точно ничего нет, одна только степь, до самого края земли. А про Овчарово-село мне на княжьем подворье всё обсказали. Село новое, после половецкого замирения поставленное. Овчары легко живут, сытно. Землю не пашут, потому у них – луга с душистыми травами. Знай, овец с пастбища на пастбище гоняют да шерсть стригут. Церковь у них железом крытая, с медным колоколом. У попа свой терем со службами. И поп тот большущий охотник до былин и сказок. Пока все не переслушает, от себя не отпустит. Если повезет, там, в Овчарове, и перезимуем.

– Лучше бы в Свиристеле перезимовали. Ладный город.

– Ладный-то ладный, да вишь князь с княгиней какие, – вздохнул слепец, поправляя за спиной мешок с гуслями. – Щедры, ласковы, а привередливы. Какую сказку ни начни – говорят, знаем, другую давай, какой не слыхивали.

– Так насочинял бы новых. Не пришлось бы тащиться по холоду невесть куда.

– «Насочинял бы». Будто это орехи щелкать.

– Нащелкаешь ты орехов, без зубов-то, – одними губами прошептал парнишка.

Но слух у калеки был острый – услышал.

– Поговори, куренок!

Посох опять впустую рассек воздух.

Препирательство было привычное, не для ругани, а чтоб не заскучать от долгой ходьбы.

Пожевав морщинистыми губами, потерев рукавом заиндевевшую седую бороду, старик пробормотал:

– …И то, чем снег без толку месить. Сочиню-ка. А ты запоминай, слышь?

Память у калики в последнее время начинала слабеть. Старые былины и песни хорошо помнил, а новые, случалось, забывал. Это обидно, особенно если хорошо сочинилось. Но у мальчишки, даром что дурак, память была цепкая. За то его сказитель и кормил. Поводырствовать всякий может, а чтоб длинный сказ в точности повторить и ничего не переврать – это от Бога. В добрую минуту, хорошо поев и обогревшись, слепец говаривал: «Повезло тебе, Савша. Вот помру я, а тебе с зеленых лет верный кусок хлеба останется. Сам ты сказок не сложишь, но тебе и моих до скончания жизни хватит. Глаза только себе выколи – люди больше давать будут. На кой они, глаза? Суета от них одна и завидство».

– Про битву на Калке-реке любят, – заговорил сам с собой былинник. – Но про нее все нынешние поют. Князь вон и слушать не стал. Надо бы Калку эту как-нибудь поновить… Перевернуть, чтоб заиграла…

Мальчишка шел, помалкивал. Знал: сейчас мешать нельзя.

– Хороший сказ, какой люди любят, он что? – продолжал рассуждать слепой. – Чтоб был с богатырями и красавицами, это беспременно. Чтоб со слезой – бабам поплакать. И с надеждой в конце, а то и поколотить могут.

Помычал, поболботал неразборчивое, попробовал напеть сначала басисто, потом тонко, жалобно. Откашлялся.

– Ну, слушай, Савка. И гляди у меня, если переврешь… Запущу я про Калку вот как, никто еще так не сказывал. Все говорят: на Калке проклятой русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Попович Алеша голову сложили. Но как сложили, никто не знает.

– А ты знаешь? – с любопытством обернулся поводырь.

– «Быль о гибели богатырей русских», – торжественно объявил былинник, не слушая. Сбился, опять забормотал: – Сначала про Божью кару спою. Как Господь за грехи наши прогневался, степное лихо наслал. Это можно из «Былины о Святославе Гориславиче» взять, только «поганых половцев» на «поганых татаровей» поменять, а Тугарина на Субудай-хана, и ладно будет. А потом сразу про то, как богатыри с женами прощались.

И затянул, приноравливая медленный напев к таким же небыстрым шагам:

– «У Ильи жена – дочь кузнецкая, а по имени Марья Ниловна. Говорит ему, сама плачется, слезы горькие утираючи: «Ты возьми, Илья, крестик кованый, да повесь его под рубахою. То железный крест, он с молитвою, с наговорами мною выкован. Коль навалится сила лютая, сила грозная, несразимая, ты сорви с груди крест намоленный, да коснися им до сырой земли. Земля-матушка тут расступится, заберет тебя, упасет тебя. Обратишься ты малой семечкой и спасешься тем от погибели».

– Илья Муромец – малой семечкой? – недоверчиво спросил мальчик.

– Никшни! Повтори лучше, верно ли запомнил.

Поводырь повторил слово в слово.

– То-то. Дальше слушай. «У честнóго Добрыни Никитича – Евпраксия жена, лебедь белая, пава райская, дочь боярская. Повязала снурок, нить шелкóвую, на снурке на том мала ладанка. «Гой ты, сокол мой, мил Добрынюшка, знать нескоро нам с тобой свидеться. На погибель ты отправляешься, биться с ворогом несчисляемым, с ратью страшною, сатанинскою. Но когда от ран изнеможешься, когда верный меч переломится, разорви снурок из последних сил, да подбрось заветную ладанку. Ты взлетишь за ней ясным соколом, в облака взлетишь, в небо чистое. Не пронзят тебя копья острые, не догонят стрелы каленые». Ну-ка!

Парнишка старательно пропел весь кусок, стараясь, как и сказитель, говорить за «лебедь белую, паву райскую» тоненьким голосом.

– Теперь про Алешу Поповича. «А Алешу, сына поповского, провожала девка пригожая – черноглазая, ведьмоватая, с половецким полоном добытая. И взяла она кольцо медное, трижды молвила слово тайное, и надела тот перстень лю́бому через лево плечо да на малый перст. «Если гибель придет неминучая, помяни меня, девку грешную, да стряхни кольцо в зелену траву – только тем от смерти избавишься. Обратишься ты змейкой медною, уползешь подзéмь, в норы темные, а враги твои ненасытные так голодными и останутся …» – Старик оборвал пение, деловито сказал: – Ну, про битву-бой я из старого намешаю. – И скороговоркой: – «Как махнет Илья саблей вострою, так прорубит повдоль переулочек, вдругорядь махнет, раззадорившись, средь татар откроется улица» и всяко такое. Это ладно… А в конце опять запущу новое. «Налетают злые татарове, рубят саблями, колют копьями. И повытекла у Илюшеньки из глубоких ран чиста кровушка, нету мочи щит от земли поднять. Из последних сил Илья Муромец кинул оземь крест свой намоленный, и за тем крестом сгинул со свету, в один миг исчез, будто не было». Так ладно будет, с Ильей. А Добрыню с Алешей пускай татарове в полон возьмут, как наших князей взяли. «Навалились татары бесчисленно на Добрыню с Алешей Поповичем, стали руки вязать, руки белые, стали петли тугие закидывать. Как на левой ручке Добрыниной сразу сто татар висом свесились, а за праву руку могутную аж полтысячи уцепилися».

– Не много будет – полтысячи? – засомневался Савва.

– Не мешай! «С левой рученьки лютых ворогов сотряхнул Добрыня, изладился, но десницу свою, сколь ни тужился, от татар поганых не вызволил. Делать нечего. Разорвал снурок, вскинул ладанку ажно до неба, и взлетел Никитич за ладанкой ясным соколом в небо синее».

Мальчик задрал голову. Небо было синее, и в нем летала птица. Только не сокол – ворон.

– А Попович что? Тоже одну руку высвободил?

– Нет, он же слабее Добрыни. «Повели Алешу плененного к Субудаю-хану поганому. Субудай сидит, не мед-пиво пьет, пьет из чаши кровь христианскую. Ликом черен он, гласом рóкотен, тушей будет с башню настенную. Не на троне сидит, не на бархате – на князьях-боярах закованных, татарвою в плен заарканенных. «Подходи, – говорит он Поповичу, – я тебя, молодцá, припожалую. Поклонись ты только Диаволу, отрекись от веры отеческой, а уж я тебя, добрый молодец, одарю сщедрá златом-серебром, будешь первым моим воеводою. А не примешь веру поганую, задавлю с князьями-боярами».

Парнишка слушал, шевеля губами – запоминал.

– Ну, дале ему Попович из «Былины о князе Владимире Красном Солнышке» скажет, про Сатаны прислужников и поганство, – прикидывал вслух сказочник, – в самый раз подойдет. Помнишь?

– Помню, помню. Ты дальше сказывай. Что с Алешей было?

– «Ухватили татары Поповича, наземь кинули, к прочим пленникам. Сами все с Субудаем уселися, знай, пируют, собой похваляются. Скинул тут Алексей кольцо медное, половецкой девкой даренное. Обратился змеей ядовитою, да подполз к владыке поганому, укусил его под коленкою. Опрокинулся царь неправедный, очи выпучил, язык высунул, и подох, скотина поганая, околел – туда и дороженька».

– Так его! – закричал Савва. – Ай, хорошая былина!

– Погоди, не всё еще. Былина выйдет совсем складная, если под конец такое запустить, чтоб все призадумались. Ты свое допел, а они в затылке чешут, вздыхают.

Старик остановился, уперся посохом в снег, на время умолк.

– «Наказал Господь войско русское, за грехи и вины великие, и татаре, семя бесовское, стали Господу Богу ненадобны. Дунул Он из Града Небесного, и смело всю силу татарскую. Побежала она, укатилася на восход, откуда явилася. С той поры и духа татарского на земле нигде не осталося. Но и Русь, по Божьей немилости, без защиты ныне сиротствует. Где ты, где ты, рать богатырская? Где вы, русской земли охранители? Из земли растет Илья Муромец, к свету тянется-пробивается, один Бог решит, когда вырастет. И Никита, сокол лазóревый, в облаках летает да мечется. Не сыскать ему, острокрылому, до Руси дорогу обратную. Чешуей блестит, извивается, через степь ползет змейка медная. Далеко ей, чай, пресмыкатися, через степи, реки да паводки. Ты расти скорей, мил Илюшенька. Ты летай-лети, мил Добрынюшка. Ты ползи, ползи, мил Алё…»

Оборвав сказ на полуслове, слепой вдруг умолк и потянул носом воздух. Нюх у него был еще острее, чем слух.

От густого кустарника, что торчал прямо из придорожного сугроба, потянуло ветерком, и старик что-то учуял.

– Кислым несет, – сказал он. – Овца заплутала?

Мальчишка прикрыл глаза ладонью от солнца.

– Не видать.

– Что ты врешь? Вон там, близко! – Сухой палец показывал прямо на ракитник. – Что там?

– Кусты.

– Поди, поищи. Коли овца – наша будет. Иди, песий сын, пока палкой не огрел!

Паренек присмотрелся к кустам повнимательней, но все равно ничего не увидел. Вздохнул, все-таки пошел. Старик был настырный. Втемяшется какая блажь – не отвяжется.

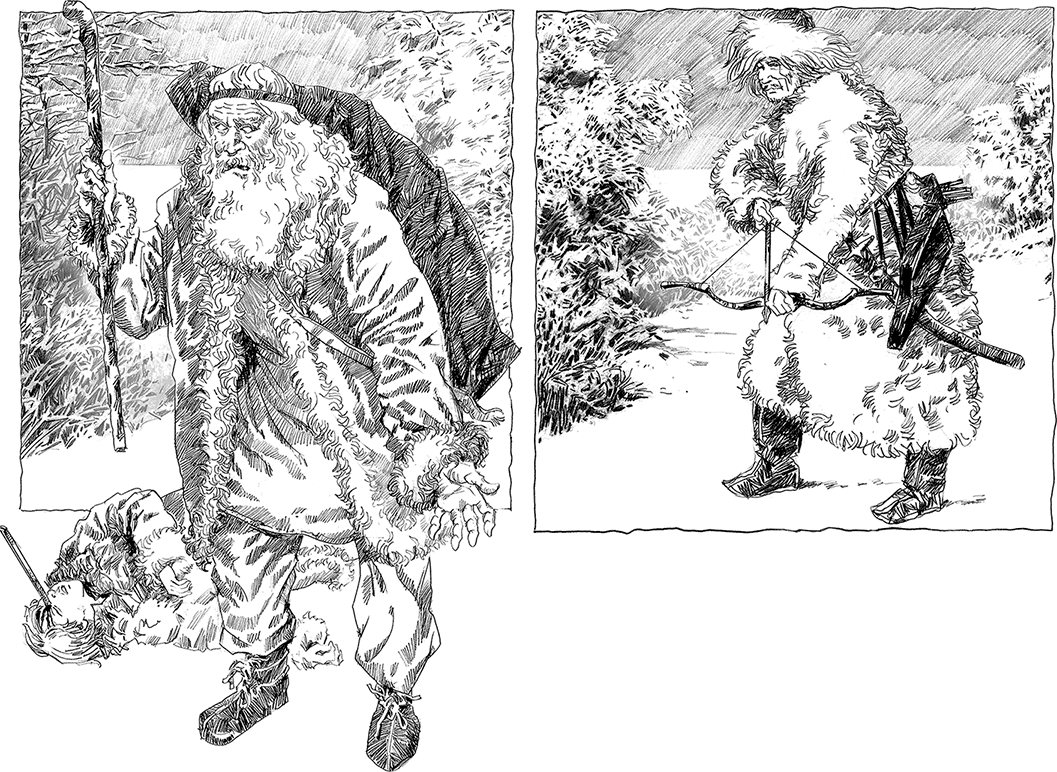

Короткая толстая стрела без оперения ударила мальчика точно в переносицу. Он и не вскрикнул. На землю упал уже неживым.

Прямо из сугроба, весь залепленный снегом, поднялся человек: плотный, сутулый, одетый в косматую шкуру, с коротким луком в руке. Узенькими глазами-щелками он смотрел на беспокойно топчущегося слепца. Чего-то ждал или, может, колебался.

– Упал? – сказал былинник, вращая бельмами. – Вставай, что лежать-то? Эй, Савка!

Убийца опустил лук, спрятал обратно в колчан приготовленную стрелу. Повернулся, пошел прочь.

– Куда ты? – переполошился калека. – Саввушка! Обиделся? Прости старика грешного! Не по злобе ругаюсь! Саввушка! Не бросай меня! Пропаду я один!

Чужой человек обернулся на жалобно причитающего старика. Остановился.

Слепой услышал, обрадовался.

– Так-то лучше, Саввушка. Ступай ко мне. Вишь, я сказку какую сложил – в селе заслушаются. Угостят, обогреют.

Косматый со вздохом снова достал стрелу. Коротко, со звериной грацией вскинул лук. Тетиву с малого расстояния натянул слабо, она даже не тренькнула.

– Иди-тко сюда. Я тебе коврижки медовой откусить дам, мне свиристельская княжна подари…

Манул из рода Манулов

За тридцать с лишком зим сплошных войн и походов сердце у Манула так и не зачерствело, а, как известно, человеку от доброты один убыток. Несчастный ульгэрч-сохор, слепой сказитель, опасности не представлял. Ничего не видит, ничего никому не расскажет. Но он так испуганно причитал, так метался на пустой дороге, что Манул поддался жалости. Что будет с одиноким стариком, когда по снежным полям пройдет железный Нижнеорхонский тумен? Кто приютит калеку? Кто объяснит, что творится на свете?

Мягкосердечие обошлось Манулу во вторую калгу кряду. Калга – беззвучная стрела с плоским костяным наконечником, который при попадании в цель расщепляется, второй раз не используешь. Стоит такая стрела дорого. Собираясь в разведку, Манул, как положено, наполнил колчан одними калгами. Летят они бесшумно, разят наповал. Нет ничего лучше, когда нужно убить косулю, не напугав остальное стадо. Или снять дозорного.

Эх, надо было саблей, запоздало посетовал Манул. Вытер бы клинок о снег – и всё.

Когда вдали на белой дороге показались две черные точки, Манул велел десятку спрятаться в овражке, а сам зарылся в сугроб у обочины. Старик с мальчишкой шли медленно. Пока дотащились, намерзся.

Но это ничего. Пятнадцать или больше зим назад, когда воевали в Хорасане, отрядили Манула следить за войском султана Джелала. Зарылся Манул в горячий песок бархана и сидел там, пока мимо не проследовала вся длинная колонна всадников. Сварился, как куриное яйцо, когда китайцы запекают его в золе. Сделался такой же багрово-лиловый. Нет, холод лучше, чем жар. Добрее, привычнее. Потому монголы и любят воевать зимой. Зимой замерзают реки и болота. Зимой на белом далеко видно. Зимой раны меньше болят и не загнивают.

Вернувшись к овражку, нукерам он ничего не сказал, просто кивнул: по седлам. А Звездухе, подойдя, шепнул на ухо: «Потерпи, вечером дам тебе вареного овса».

Кобыла нежно толкнула его мордой, кивнула головой с белым пятнышком на лбу – по этой звездочке и получила своё имя. Звездуха любила вареный овес, теплый. Но могла питаться и сухой травой, даже палыми листьями, которые сама добывала из-под снега, разгребая его копытами. Никогда не капризничала, не жаловалась.

Была она неказистая, на бегу не сказать чтоб быстрая. Но простому десятнику казистую лошадь держать и не по чину. Сотник позавидует – зачем это нужно? А что не быстрая – зато умная и проворная. Если надо кого догнать или, наоборот, уйти от погони, Звездуха выберет самый лучший путь, а это важней скорости. И не споткнется.

Ближе Звездухи у Манула на свете никого не было. Даже не то чтоб ближе. Вообще никого больше не было. Только они двое.

Коня обычно как отбирают? Захлестывают арканом двухлетка и объезжают, приучают ходить под седлом, слушаться узды. А в два года лошадь уже взрослая, с характером, с самоуважением. Чтобы такую к покорности привести, ей надо дух сломать. Но конь со сломанным духом все равно что человек со сломанной душой. Все равно что богол, раб, даже хуже. Богол хоть о свободе мечтает.

Звездуху Манул присмотрел еще жеребенком. Долго ходил за выводком, наблюдал. Как-то раз молодняк стоял на крутом берегу реки. Хотят пить, а спуститься не умеют. И вдруг одна чубарая, рыжая, со звездочкой на лбу отчаянно тряхнула гривой, да и сиганула вниз. Упала на мелководье неловко, боком, но даже не всхрапнула. Встала и начала пить. Тогда-то Манул и решил: моя.

Ходил к ней в табун каждый день. Лакомил с руки вкусным, играл, разговаривал – чтобы полюбила его голос и научилась понимать слова. Спал с ней под одной попоной. И скоро кобылка уже сама, завидев Манула, бежала навстречу. Ходила за ним, как собачка. Обижалась, когда уходил.

Первый раз он сел на Звездуху, когда она окрепла, наполнилась силой. Молодка только развеселилась, восприняла это как очередную игру. Манул сжал ее бока коленями – повернула голову, сочла за ласку. Так, играючи, и выучилась языку скачки.

Скоро десять лет, как они вместе. Прокатились круглым кустиком-хамхулом по всей великой Степи, от края до края. Где только не бывали. Сравнялись в возрасте, потому что у лошадей век короче. Оба уже немолодые, но еще крепкие. И умные, жизнью ученые. Людей, кто умнее Звездухи, еще поискать надо, а про лошадей и говорить нечего. Манул не променял бы ее даже на саврасого жеребца высокородного Гэрэл-нойона. Ни на что не променял бы. Тому, кого любишь, все богатства мира не замена.

Один нукер спросил:

– Далеко еще до города русов, Манул-мэргэн?

Манул – дикий степной кот. Десятника так звали не потому что похож – кошачьего в нем совсем ничего не было, а потому что происходил из рода Манулов. В детстве звали иначе: Молчун. Он был неразговорчив, всегда сам по себе, вот и назвали. Когда приезжал к своим на побывку, снова становился Молчуном. Но в родном нутуге он бывал редко. Когда юнцом поступил в войско великого Чингисхана, да будет его память священна, во всей сотне из рода Манулов был он один, ну и превратился просто в «Манула». Потом, когда постарел, сделался десятником, младшие стали прибавлять «мэргэн» – меткий стрелок. Стрелял Манул и правда лучше всех в сотне, а хороших лучников в сотне хватало.

– Час рысью. Если вчерашний лазутчик не соврал, – ответил Манул. – Рассыпаться по полю, глядеть в оба! Чуть что – сами знаете.

Десяток алгинчи, один из передовых дозоров тысячи высокородного Гэрэл-нойона, которая, в свою очередь, была передовым отрядом Нижнеорхонского тумена, авангарда всей великой армии, вытянулся цепью по обе стороны от дороги. Расстояние от всадника до всадника – полсотни шагов.

Сам командир ехал посередине, прямо по дороге, что вела в город русов. Из него, как сообщил лазутчик, ведет только два торных пути: один сюда, на восток, другой на запад. Но западную дорогу должен перекрыть десяток рябого Нохоя. Обойдут город степью – и закупорят, как кубышку. Никто из города не выберется, весточки остальным русам не передаст. В начале войны, если враг не ждет нападения, всегда так делают. Это уж потом, когда начнется переполох, к вражескому хану или князю шлют посланцев, согласно Великой Ясе: смиритесь или умрите. Но первый вражеский город лучше взять с наскока.

Ночью захватили большой поселок, но это было просто, потому что поселок – не город. Ни стен, ни гарнизона. Кто из крестьян попробовал убежать, всех догнали. Зимой легко догонять – следы на снегу. В город о нападении сообщить было некому. И нынче Манул получил обычный для алгинчи приказ: всех встречных убивать. Нужно, чтобы город не насторожился, не затворил ворота.

Шуба у Манула из белого барана, малахай из белого яка, Звездуха укрыта белой попоной. Издалека, да против солнца, Манула заметить трудно, а ему всё видно. С годами глаза стали еще зорче, чем в молодости.

* * *На пути встретили людей еще один раз.

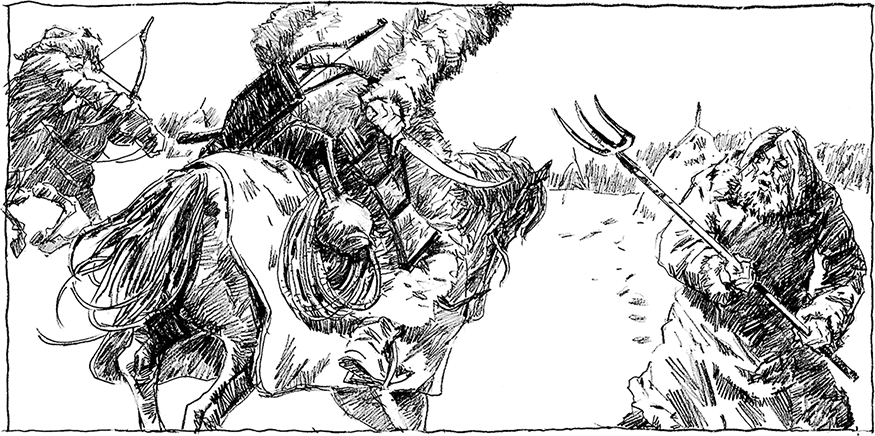

В поле, где летом, верно, был луг, стояли укрытые скирды, и двое, мужчина и парень, накладывали сено в повозку. Монголов они заметили, когда те подъехали уже совсем близко.

Русы были непуганые – знать, давно из Степи никто не набегал. Уставились на конников, быстро приближавшихся на низких мохнатых лошадях. Лишь когда Звездуха, послушавшись легкого сжатия коленей, пустила вскачь и Манул с тихим, приятным шелестом выдернул из ножен саблю, мужик – рослый, с широкой, наполовину седой бородой – понял, выставил вперед вилы. Крикнул что-то парню, тот спрыгнул с повозки, побежал прочь по целине.

От взмаха вил Манул уклонился, разрубил бородачу голову клинком превосходной дымчатой стали. Сабля, как Звездуха, была собой невидная, но отменная. Прочнее алмаза, острее китайской бритвы. Когда брали богатый город Самарканд, Манул снял ее с убитого бека. Нарочно заменил золотую рукоять на деревянную, украшенные каменьями ножны – на простые кожаные. Чтоб никто не позавидовал.

Нукеров, которые хотели погнаться за юнцом, Манул остановил. Стрелу тратить тоже не позволил.

Был у него в десятке молодой булгарин из недавнего пополнения. Совсем неопытный, никогда еще не убивал. Его и послал, сказав ободряющее слово.

Булгарин (имя ему дали Сувар, по названию города, где взяли в войско) погнал коня и быстро поровнялся с бегущим. Махнул саблей – мимо. Парень повернул, заметался зигзагами, будто заяц. Сувар опять за ним. Но когда человек знает, что будут рубить, и оглядывается, достать его клинком не так-то просто. Второй, третий, четвертый раз Сувар наезжал на руса, да всё промахивался. Нукеры кричали обидное, но Манул их устыдил: забыли, как сами первый раз человека убивали?

Игра, однако, могла закончиться плохо. Рус бежал не куда глаза глядят, а к балке. Скатится по склону – гоняйся за ним потом. Только время тратить.

Манул вынул лук, прикинул расстояние, силу и направление ветра. Стрелы дальнего боя, хоорцахи, были у него во втором колчане, притороченном к седлу. Целился тщательно – нужно было попасть вертлявому беглецу точно под затылок. Чтобы убить сразу и хоорцах не попортить. В юности позвонки на шее тонкие, не должны погнуть острие.

Воины восторженно завопили. Выстрел был хорош. Но Манул позволил себе довольно улыбнуться, только когда, свесившись с седла, выдернул хоорцах и убедился, что тот цел.

Убитый будто решил приподняться вслед за стрелой, да передумал, снова упал головой в снег. Удивленно открытый глаз смотрел на брызги – алые на белом.

Что за день, вздохнул Манул, застегивая колчан. Двух подростков убил. Плохая примета. Бог смерти Эрлэг, когда его кормят детьми, раззадоривается, будто тигр, отведавший человечьего мяса. Может и на охотника накинуться.

У Манула с Эрлэгом отношения были давние, трудные. За стариков и старух бог смерти награждал, они и так зажились на свете дольше нужного; женщин плодоносного возраста брал, но морщился; мужчинам, если молодые и сильные, радовался. А детская кровь действовала на бога смерти, как хмельной архи.

Звездухе покойник тоже не понравился, она зафырчала, нервно повела ушами.

– Ничего, – сказал ей Манул. – Вернемся в лагерь – покормим Эрлэга, доволен будет. А пока вот ему.

Он достал из торбы хурут, сушеный творог, который взял себе на обед. Половинку отломил, перетер пальцами, развеял по ветру, шепча: «Тебе, Эрлэг, прими. После еще дам. Ты меня знаешь, я никогда не обманываю».

Уныло сидевшего в седле булгарина, проезжая мимо, хлопнул по плечу – не тушуйся, убивать еще много придется. Война.

Махнул остальным: едем дальше.

Вскоре после того, за косогором, показалась ледяная река, над ней – высокий берег, и там, в двух полетах стрелы, русский город. Первый, какой довелось видеть Манулу.

* * *Городов на своем веку он насмотрелся самых разных, все и не упомнить: тангутских, китайских, хорезмских, персидских, индийских. Но такого удивительного еще не встречал.

Поразил русский город не величиной – нет, он был совсем маленький, на коне медленной рысью объедешь за четверть часа, и то много будет. Но никогда еще, ни в одном царстве десятник не видывал, чтоб город целиком был выстроен из дерева. Стены, башни, дома – всё.

В родной степи домов не было никаких, только юрты. В чужих царствах – глиняные, каменные, иногда кирпичные. Но дерева везде не хватало, оно стоило дорого. А тут – вон какое расточительство. Должно быть, здесь богатая страна. Повезло Бату-хану, что при разделе мира ему достался Запад, самой ближней частью которого является Русь.