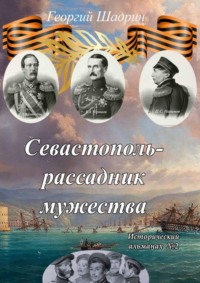

Забытые страницы дореволюционного Севастополя. Исторический альманах №1

Полная версия

Забытые страницы дореволюционного Севастополя. Исторический альманах №1

Язык: Русский

Год издания: 2024

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу