Полная версия

Русские крестьянские ремесла и промыслы

Талашкино было связано с Абрамцевским художественным кружком в имении предпринимателя и мецената С. И. Мамонтова, сельце Абрамцево. И здесь при участии профессиональных художников В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и др. работали различные школы-мастерские, из которых в 1885–1912 годах было выпущено 200 мастеров из крестьян. Участники Абрамцевского кружка даже создавали новые промыслы. Художница М. Ф. Якунчикова разработала особый тип деревянных изделий с раскраской по выжиганию, а Е. Д. Поленова основала в соседнем селе Хотьково мастерские оригинальной «хотьковской» резьбы по самшиту.

Частные школы-мастерские, особенно по обучению крестьянок кружевоплетению, вышиванию, ткачеству, производству ковров нередко открывали помещицы в своих усадьбах. В Тамбовской губернии было три такие мастерские: школа графини А. Н. Нарышкиной в ее имении Быкова Гора в Шацком уезде, М. Ф. Якунчиковой в с. Моломенки Моршанского уезда (с 1898 года) и М. Н. Пальчиковой в с. Тютчево. В Рязанской губернии также было три школы-мастерские: С. П. Казначеевой в с. Подлесном Михайловского уезда (с 1886 года, первая в России), Борисовская школа кружевниц М. Н. Половцевой в Скопинском уезде (с 1895 года; позже Половцева открыла еще две школы в разных деревнях) и школа-мастерская княгини М. А. Шаховской в с. Мураевка Данковского уезда (с 1889 года); немногим позднее Шаховская открыла учебную мастерскую в с. Вазерки Мокшанского уезда Пензенской губернии. Е. Н. Чеглокова завела крестьянскую школу прядения, ткачества и вышивки в с. Горожанка. Результатом этой деятельности стало широчайшее развитие кружевоплетения в Михайловском, Скопинском, Рязанском и Данковском уездах Рязанской губернии. Параллельно было развито вышивание по полотну в Михайловском уезде Рязанской губернии, Лебедянском – Тамбовской губернии, а более всего в Шацком, благодаря стараниям все той же графини А. Н. Нарышкиной. Зато «народная» власть и отблагодарила эту родственницу Романовых и статс-даму Августейшего Двора, вдову камергера Двора графа Э. Д. Нарышкина, оставившего 700 000 рублей на народное образование: в 1919 году 83‑летнюю полуслепую парализованную старуху чекисты вынесли из усадебного дома на кровати, увезли в Тамбов и расстреляли. Остальным дамам-меценаткам, как и М. К. Тенишевой, которую Смоленский Совдеп порешил расстрелять, повезло больше: они в основном умерли своей смертью в эмиграции.

Наряду с частными лицами в деле поддержки и развития кустарных промыслов работали и государственные учреждения. В 1883 г. в Петербурге под покровительством императрицы Марии Феодоровны была открыта Мариинская школа кружевниц: здесь не просто обучали мастериц, а готовили из них преподавателей для провинциальных школ кружевоплетения. Наиболее активно действовало Министерство земледелия и государственных имуществ, еще с рубежа 30–40‑х годов XIX века открывавшее в селениях государственных крестьян школы, в том числе и ремесленные. Активно действовали с 70‑х годов уездные и губернские земства, создавая земские школы-мастерские. Так, при школе села Александрова Подольского уезда в 1880‑х годах была открыта учебная мастерская кружевоплетения, а всего в Московской губернии действовали три такие школы. В Сергиевом Посаде, уже прославленном своим игрушечным и мебельным производством, в 1891 году была создана земская игрушечная мастерская, при которой в 1899 г. открылись рисовальные классы. А в 1903 г. губернское земство открыло здесь «Художественно-столярную и резную по дереву мастерскую» для обучения детей кустарей из самого посада и окрестных деревень. Столь же активным было демократическое по составу Вятское земство, регулярно проводившее выставки-продажи кустарных изделий.

Популяризации и развитию кустарных промыслов способствовало коллекционирование и изучение народного прикладного искусства, а также появление кустарных музеев и выставок. В 1889–1893 годах С. А. Давыдова с целью изучения народных промыслов объездила центральные губернии страны. Результатом стали книги «Русское кружево и русские кружевницы» (1892 год), «Альбом русских кружев» (1907 год) и «Руководство к преподавания рукоделия в школе» с Методическими указаниями к нему (1897 год). Историки народного искусства ХХ в. широко пользовались фундаментальным альбомом-монографией коллекционера и археолога графа А. А. Бобринского «Народные русские деревянные изделия».

Начало систематического изучения крестьянских промыслов относится к 1872 году, когда при Совете торговли и мануфактур Министерства финансов была создана Комиссия по исследованию кустарной промышленности. Итогом ее деятельности стало издание 16 томов экспедиционных материалов; с 1876 года началось собирание коллекции по кустарным промыслам (сырье, инструментарий, продукция). Коллекция легла в основу создаваемого Министерством земледелия и государственных имуществ Центрального кустарного музея, устройство которого началось в 1889 году при Сельскохозяйственном музее в Петербурге. Это совпало с организацией Музея прикладных знаний в Соляном городке. В конечном счете, Центральный кустарный музей выделился из Сельскохозяйственного музея и приобрел самостоятельный статус только в 1908 году. Ранее его, в 1885 году возник земский Московский кустарный музей (первоначально – Торгово-промышленный музей кустарных изделий), который должен был способствовать кустарям в художественном и техническом совершенствовании производства и выгодном сбыте изделий: при нем был организован склад и магазин. Музей работал не только на земские средства, но и при значимой финансовой поддержке его почетного попечителя Т. С. Морозова. По образцу Московского земские кустарные музеи со складами и магазинами появлялись в провинции – Вологодский (1880‑е годы), Вятский (1892 год), в Рязани, Костроме, Перми, Туле, Нижнем Новгороде и даже в некоторых уездных городах, причем на выставках и в экспозициях находились не уникальные, а рядовые изделия кустарей.

Популяризации кустарных промыслов способствовали, начиная с 1820‑х годов, многочисленные выставки. Впервые самостоятельный кустарный отдел открылся на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года. В 1885 году на Нижегородской ярмарке была устроена кустарно-промышленная и сельскохозяйственная выставка, а в 1902 г. в Петербурге прошла 1‑я Всероссийская кустарная выставка.

И в результате этой активной работы, как мы увидим ниже, по многим отраслям в начале ХХ века имел место значительный рост неземледельческого крестьянского производства, а отнюдь не падение, как умозрительно полагал Пайпс.

Лесные промыслы

Великороссия – страна лесов. И лес был главным местом приложения рабочих рук, а древесина – главным сырьевым ресурсом. И все лесные промыслы находились исключительно в крестьянских руках. Но спроси нашего современника-горожанина, особенно из молодежи: куда идет древесина? А на мебель, на строительство… печки топят – последует ответ. О древесном угле, на котором до второй половины XIX века работала вся русская металлургия, о смоле, дегте, древесно-уксусной кислоте, скипидаре, саже, канифоли, сургуче, о мочальных кулях и веревках, лыковых лаптях, в которых ходила вся деревенская Россия, лубяных коробах, корзинах, берестяных туесах, зобницах, крошнях, пестерях, о дубильном сырье для кожевенной промышленности и не вспомнят. Спроси: куда идет канифоль? А смычки у скрипок натирать, ответят. А что это важнейшее сырье для лакокрасочной промышленности – никто уже и не знает.

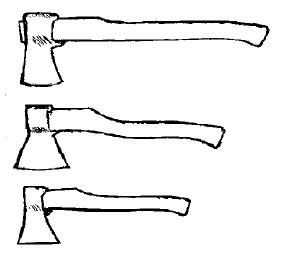

Рис. 1. Топоры: 1) лесорубный: 2) плотничий; 3) столярный

Лес русского человека кормил, поил, одевал, обувал, обогревал и возил. Изделия из дерева сопровождали русского человека от первого дня жизни (лубяная зыбка) до смерти (гроб) и даже после смерти (крест на могиле). Без леса он бы пропал. И речь не идет о полесованьи, о промысловой охоте на зверя и птицу: это само собой понятно, и об этом мы чуть ниже поговорим. И не о промысловом сборе грибов и ягод: об этом речь также пойдет ниже. Несравненно больше рабочих рук занимало само дерево – основное, универсальное русское сырье и, между прочим, важнейший из экспортных товаров. Вывозила Россия лес пиленый множества сортаментов, сейчас, пожалуй, и неизвестных, лес колотый (бондарную клепку, из которой собирали за границей бочки и бочонки, чтобы потом в них везти в Россию вина, селедку и масло), смолу, деготь, сажу, скипидар, канифоль. Среди множества ремесел в России деревообделочные были самые многочисленные. Выше уже было отмечено, что по 60 губерниям Европейской России только деревообделочников насчитывалось около 414 тысяч человек. А ведь сюда не входят лесорубы, возчики, плотогоны и переработчики древесины, да и сама статистика не очень надежна. В Озерном крае (Петербургская, Олонецкая, Псковская, Новгородская губернии) деревообработкой занималось 29 тыс. кустарей. В одной Новгородской губернии кустарей-деревообработчиков было около 15 тысяч. В Вятской губернии кустарей считалось от 180 до 190 тысяч, и около трети их занято было обработкой дерева (главным образом в мебельно-столярной и токарно-резной отраслях), а в Пермской деревообработчиков было даже более трети. Казанская губерния по количеству кустарей-деревообработчиков в области стояла на втором месте после Вятской с ее 60 тысячами работников: здесь деревообработкой занималось более 37 тысяч душ. В Московской промышленной области, как уже упоминалось, древоделов было более 100 тысяч рабочих. В не особенно славящейся лесами Пензенской губернии кустарей по обработке дерева считалось 25 тысяч, а всего в Черноземной области мастеров-деревообделочников было до 67 тысяч человек из более чем полумиллиона кустарей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.