Полная версия

Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие

Еще и еще раз повторю: эти периоды не имеют таких твердых границ. Некоторые из произведений даже этого третьего периода могли например начаться в самом начале поэтической деятельности нашего поэта, ибо Пушкин был всегда цельным, целокупным так сказать организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено в глубине души его. Но организм этот развивался и периоды этого развития действительно можно обозначить и отметить, в каждом из них, его особый характер и постепенность вырождения одного периода из другого. Таким образом к третьему периоду можно отнести тот разряд его произведений, в которых преимущественно засияли идеи всемирные, отразились поэтические образы других народов и воплотились их гении. Некоторые из этих произведений явились уже после смерти Пушкина. И в этот-то период своей деятельности наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого. В самом деле, в европейских литературах были громадной величины художественные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себя с такою силою гений чужого, соседнего может быть с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира, его итальянцы например, почти сплошь те же англичане. Пушкин – лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из Фауста, вот Скупой рыцарь и баллада: «Жил на свете рыцарь бедный». Перечтите Дон-Жуана, и если б не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в поэме: «Пир во время чумы». Но в этих фантастических образах слышен гений Англии, эта чудесная песня о чуме героя поэмы, эта песня Мери с стихами:

«Наших деток в шумной школеРаздавались голоса»,это английская песня, это тоска Британского гения, его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего. Вспомните странные стихи:

«Однажды странствуя среди долины дикой».Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего Английского религиозного сектатора, – но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов угадана самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи вам как бы слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится наконец самая история и не мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили. Кстати: вот рядом с этим религиозным мистицизмом, религиозные же строфы из Корана или «Подражания Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее? А вот и древний мир, вот «Египетские ночи», вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народный и стремления его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие, в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки съедающей своего самца. Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирной отзывчивостью как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а, по-нашему, и пророческое, ибо… ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих к всемирности и к всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.

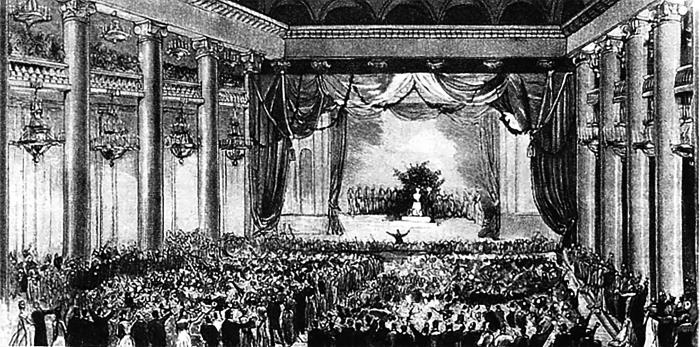

Зал Московского благородного собрания во время пушкинских торжеств 1880 г.

Гравюра с наброска Николая Чехова

В самом деле, что такое для нас Петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем как дело было, поглядим пристальнее: да, очень может быть что Петр, первоначально, только в этом смысле и начал производить ее, т. е. в смысле ближайше-утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель чем ближайший утилитаризм, – ощутив эту цель опять-таки конечно, повторяю это, бессознательно, но однако же и непосредственно, и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как казалось должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, к всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого Арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским может быть и значит только (в конце концов это подчеркните) стать братом всех людей, «всечеловеком» если хотите. О, всё это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя историческое и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого Арийского племени так же дороги как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после Петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике как не служила Европе может быть гораздо более чем себе самой? Не думаю чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, – т. е. конечно не мы, а будущие грядущие русские люди, поймут уже, все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противуречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовию всех наших братьев, а в конце концов может быть и изречь окончательное Слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь что их высказал. Этому должно быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, всё это покажется самонадеянным: «Это нам-то дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать Новое Слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча иль науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том что к всемирному, к всечеловечески-братскому единению сердце русское может быть из всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последнего Слова Его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей как родные. В искусстве по крайней мере, в художественном творчестве он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть по крайней мере на чем этой фантазии основаться. Если б жил он дольше, может быть явил бы бессмертные и великие образы души русской уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы может быть менее недоразумений и споров чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

Как это было. Свидетельства

Открытие памятника Пушкину. Момент снятия покрова.

Гравюра с наброска Николая Чехова

Ф. М. Достоевский

Москва 8 июня/80

8 часов пополудни,

Гостиница Лоскутная

(в № 33‑м).

Дорогая моя Аня, я сегодня послал тебе вчерашнее письмо от 7‑го, но теперь не могу не послать тебе и этих немногих строк, хоть ужасно измучен, нравственно и физически, так что это письмо ты получишь, может быть, вместе с первым. Утром сегодня было чтение моей речи в «Любителях». Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать – ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от «Карамазовых»). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Всё, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25‑летием заблуждений!) Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты – всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!» «Пророк, пророк!» – кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. «Вы гений, вы более чем гений!» – говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя – есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений. «Да, да!» – закричали все и вновь обнимались, вновь слезы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное, женщины. Целовали мне руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Общество люб<ителей> рос<сийской> словесности единогласно избирает меня своим почетным членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил, что своей речи читать не будет, потому что всё сказано и всё разрешило великое слово нашего гения – Достоевского. Однако мы все его заставили читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре, лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: «За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!» Все плакали, опять энтузиазм. Городской глава Третьяков благодарил меня от имени города Москвы. – Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залоги будущего, залоги всего, если я даже и умру. <…>

Ф. Д. Самарин

Москва, 9 июня <1880 г.>

Духов день

Не удивляйся, милая Соня, что я так поздно принимаюсь за ответ на твое письмо: прежде не о чем было писать, и потому я выжидал окончания пушкинских торжеств, которые зато дают мне столько материала, что я не знаю, как с ним совладать. И во‑первых, оставляю в стороне внешнее описание первых трех дней праздника: вы это вычитаете из газет, которые папá собирается вам послать; там же вы прочитаете превосходную статью Каткова о Пушкине – мо<жет> б<ыть>, лучшее изо всего, что было писано и говорено, за исключением вчерашней речи Достоевского. Вот об этой-то речи я и хочу рассказать тебе, потому что до возвращения в Россию тебе едва ли удастся ее прочитать. – Вчера, в два часа дня, открылось заседание Общ<ества> любителей российской словесности (второе заседание) незначительною и скучною речью Чаева. Затем вышел на кафедру Достоевский, встреченный дружным приветствием публики. Я не в состоянии, конечно, изложить тебе последовательно содержание его длинной, часто прерывавшейся аплодисментами речи. Скажу только, что он подразделил все произведения Пушкина на два разряда: в первых изображаются типы русские, народные; во вторых развиваются идеи общечеловеческие, мировые. Из первых он особенно остановился на «Цыганах» и «Евгении Онегине», и эта часть его речи до такой степени замечательна, что к ней вполне идет эпитет «гениальный», употребленный И. С. Акс<ак>овым о всей речи Достоевского. Достоевский тут мастерски очертил этот тип русского скитальца, еще несколько туманно изображенный в Алеко («Цыганы») и вполне отчетливо выразившийся в Онегине. Этот тип он назвал типом отрицательным. Но рядом с ним он нашел тип положительный – именно Татьяну, в которой он, в противоположность Белинскому, видит идеал Пушкина, идеал русской женщины, подобный которому он находит только в Лизе Тургенева («Дворянское гнездо»). Особенно выдавался психологический разбор характера Татьяны и ее сравнение с Онегиным. Затем Дост<оев>ский перешел к другому разряду произведений Пушкина, где, как в «Фаусте», «Каменном госте», «Скупом рыцаре» и т. д., – развиваются идеи мировые и где поэт берет материал из чужой жизни. Тут он особенно старался выяснить необыкновенную отзывчивость Пушкина, его удивительную способность переноситься вполне в чужую народность. Эту способность он признал за ним в большей степени, чем за каким-либо другим великим поэтом, и усмотрел в ней народную русскую черту. Это его привело к вопросу о мировом значении русской народности. Эта часть его речи, по-моему, страдает некоторою неопределенностью и туманностью, но тем не менее произвела необыкновенное впечатление. Он стал развивать свою давнишнюю любимую мысль, – что основная черта русской народности и состоит именно в стремлении к общечеловечности и что, только став русским, только припав к земле, и можно достигнуть общечеловечности. Этим он примиряет славянофильство и западничество, спор между которыми он считает происшедшим от недоразумения. Таково основное содержание речи Дост<оев>ского. Понятно, мои слова могут только намекнуть приблизительно на то, о чем шло дело, они никак не могут передать впечатления, произведенного речью, блиставшею глубиною мысли и остроумием, да притом прочтенной с необыкновенным чувством. А впечатление было поистине необычайное! Во время речи ежеминутно принимались аплодировать, а по окончании все встали, дамы и девицы замахали платками и захлопали, мужчины совсем вышли из себя: застучали ногами, закричали «браво», замахали шляпами – словом, произошло что-то небывалое. Уверяют (сегодня в «Соврем<енных> извест<иях>»), что многие плакали, а один молодой человек взбежал на эстраду и, не найдя там Достоевского, упал в нервном припадке. И что всего замечательнее, это, что так принята была речь, в которой были многие места необыкновенно смелые и большинству несочувственные: так было несколько резких выражений об интеллигенции, был горький, но справедливый отзыв о наших социалистах и пр. После Достоевского наступил перерыв в заседании; члены общества удалились: очередь была за Аксаковым, но он отказался, говоря, что его речь не нужна после речи Достоевского. Однако, ввиду неудовольствия, которое возбуждал этот отказ, папá уговорил И. С. <Аксакова> взойти на кафедру и сказать сначала те несколько слов, которые им были приготовлены, чтобы мотивировать свой отказ, говоря, что сама публика потребует, чтобы он читал. Он действительно вышел на кафедру и сказал, что никто, мож<ет> б<ыть>, не радовался речи Д<остоев>ского более, чем он, Аксаков, что его речь есть лишь слабая вариация на тему, которая так художественно, так блистательно, так гениально была развита Дост<оев>ским. Что вчера еще можно было спорить и рассуждать о том, народный ли поэт Пушкин, или нет, а что теперь речь Достоевского, как молния, озарила всех светом и что к ней с одинаковым сочувствием присоединяется как представитель крайнего славянофильства – Ив<ан> Серг<еевич> Акс<аков>, так и представитель крайнего западничества – Ив<ан> Сергеев<ич> Тургенев. Так что вопрос исчерпан и толковать об нем более нечего. Это было очень хорошо принято, с дружными рукоплесканиями, но потребовали тем не менее, чтоб он прочел свою речь, и даже когда он обещал прочесть отрывки, – закричали: «всю, всю!» Конечно, речь его – длинная и наполненная рассуждениями, и сама по себе не особенно удачная, тут, после удивительно оригинальной речи Достоевского, показалась бледною. Рукоплескания вызвал только ее конец и отрывки их стихотворений, мастерски прочтенные. Следующих речей уже никто не слушал; закончилось всё новым торжеством Достоевского (который перед тем еще был выбран в почетные члены Общ<ества> л<юбителей> р<оссийской> сл<овесности>); курсистки поднесли ему лавровый венок, и одна из них сказала ему, говорят, очень милое приветствие. Наконец в заключение предложили подписку на памятник Гоголю (на Никитск<ом> бульваре) и тут же собрали около 4‑х тысяч.

Вот тебе краткое описание вчерашнего дня, самого замечательного изо всех четырех дней праздника. <…>

Агент III отделения А. П. Мальшинский

[Отчет 8 июня]

<…> Достоевский (Ф. М.), встреченный дружными и продолжительными рукоплесканиями, восставал против мнения, будто Пушкин подражал иностранным писателям. Пушкин находился под влиянием западных поэтов, но им не подражал, причем его самостоятельность сказывается в первых же произведениях. Одинаково несправедливо строгое деление поэтической деятельности поэта на три периода. Его Алеко (в «Цыганах») есть тот же Евгений Онегин. Алеко – «это тип исторического русского страдальца, тип скитальца, надолго поселившийся в нашей жизни. Если в наши дни люди этого типа не идут в цыганский табор, чтобы отрешиться от нелепой жизни нашего интеллигентного общества, то они уходят в социализм. Остающиеся не бегут, но и не живут правильной жизнью, а служат казне или банкам и наживаются иным способом. И всех интеллигентных людей ожидает то же, если они не войдут в тесное общение с народом». В Алеко есть кое-что из Жан-Жака Руссо. «Он не может понять, что правда в его душе, да и как понять ему это, когда у себя он сам не свой, живя среди 14 классов, на которые разделено русское общество» (рукоплескания). Безыскусственная, «дикая женщина» всего скорее, по-видимому, могла бы подать ему надежду на исход томящей его тоски. Вот почему Алеко и бежит в табор к цыганам. Но что же оказывается? При первом столкновении с жизнью он даже и для цыган не пригодился (рукоплескания). В лице Алеко впервые дан урок русскому обществу, в то время целиком состоявшему из высшего сословия, поднят социальный вопрос, «этот проклятый вопрос русской жизни»; своей фантастической поэмой поэт как бы говорит: «смирись, гордый человек, смирись, праздный человек!» (Громкие рукоплескания).

В «Евгении Онегине» творчество Пушкина достигает полноты и законченности, небывалой ни прежде, ни после. Онегин – это тот же отрицательный тип, воплощенный в образе Алеко. Побывав в чужих краях, присмотревшись к тамошней жизни, Онегин любит Россию, но ей не верит и томится тоской, не находя работы на родной почве. В сущности, не Евгений Онегин главное действующее лицо; настоящая героиня повести – это Татьяна, и ее именем поэту следовало бы озаглавить свое творение. «Татьяна – тип твердый и положительный, тип высокой красоты, апофеоз русской женщины». Другой подобный тип мы находим разве только в образе Лизы «Дворянского гнезда». (При этих словах раздаются дружные рукоплескания. Тургенев поднимается со своего места и кланяется публике). Но этой-то красоты и не мог распознать Евгений Онегин при своей манере глядеть на всех свысока. Да и мог ли он знать душу человека? Это бесплодный мечтатель, незнакомый с русской жизнью, знавший только Петербург. Он отнесся к Татьяне почти презрительно и с тоской, запачкав руки «глупенько пролитой» им кровью, опять пошел шататься в белом свете. Но Татьяна его вполне разгадала. Когда Онегин вновь встречается с этой женщиной, светская жизнь ее не испортила, но подломила и заставляет страдать. Она жила воспоминаниями детства, душу ее привлекали деревня, природа, то место, та среда, где стоит крест над могилой матери и где она приходила в соприкосновение с народом, с его правдой (рукоплескания). В Онегине же ничего этого нет. Он «устремляется к ней» в Петербурге, потому что ей поклоняется свет. Она это хорошо видела, понимала, что не ее он любит, что этот человек даже никого не любит. Ее честный ответ Онегину есть вместе с тем ее апофеоз. Она отказалась идти не потому, что не в силах была «порвать путы» и бросить светскую обстановку.

«Я вас люблю – к чему лукавить!Но я другому отданаИ буду век ему верна».Чему верна? Каким обязанностям? Ведь она любит Онегина, а не своего старика-мужа? Да. Но она верна мужу, ее любящему, мужу – честному человеку. Она знает, что ее измена убила бы его. А разве может человек основать свое счастье на несчастьи другого? (Гром рукоплесканий и крики: браво!). Нет, не такова природа русского человека, не таково сердце русской женщины, которая скорее готова жертвовать собственным счастьем для счастья ближнего. (Рукоплескания).

И так Пушкин отметил тип «скитальца наших дней» и высоконравственный тип русской женщины. Красоту своих типов он нашел у себя дома. И много их, величавых образов, отыскано поэтом в русской земле! Повсюду у Пушкина слышится вера в мощь русского духа, а коли есть вера, то является и надежда (рукоплескания). Такой веры, такого «простодушного умиления» перед народностью мы не встречаем у наиболее совершенных его последователей на литературном поприще. У современных нам писателей, за исключением разве одного, много двух, есть нечто высокомерное: «желание поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием». Благодаря Пушкину у нас проявилась вера в самостоятельное место в семье европейских народов.