Полная версия

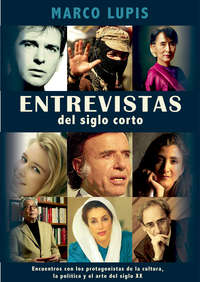

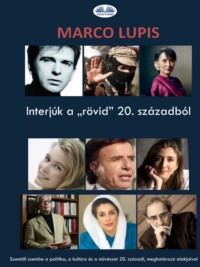

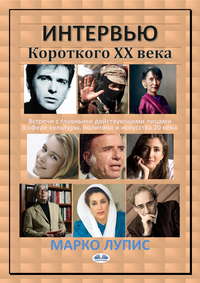

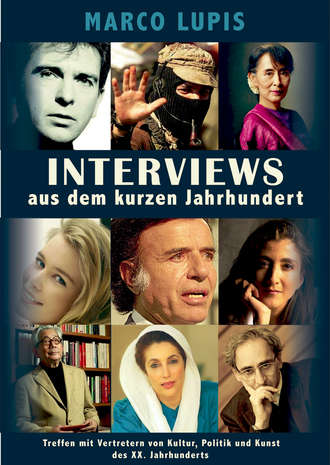

Interviews Aus Dem Kurzen Jahrhundert

ISBN: 9788873043560

Dieses eBook wurde mit StreetLib Write (http://write.streetlib.com) erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1 Werke desselben Autors

2 INTERVIEWS

3 LITERARISCHE URHEBERRECHTE VORBEHALTEN

4 Einleitung

5 Sub-Comandante Marcos

6 Peter Gabriel

7 Claudia Schiffer

8 Gong Li

9 Ingrid Betancourt

10 Aung San Suu Kyi

11 Lucia Pinochet

12 Mireya Garcia

13 Kenzaburo Oe

14 Benazir Bhutto

15 König Konstantin von Griechenland

16 Hun Sen

17 Roh Moo-hyun

18 Hubert de Givenchy

19 Maria Dolores Mirò

20 Tamara Nijinsky

21 Franco Battiato

22 Ivano Fossati

23 Tinto Brass

24 Peter Greenaway

25 Suso Cecchi dâAmico

26 Rocco Forte

27 Nicolas Hayeck

28 Roger Peyrefitte

29 José Luis de Vilallonga

30 Baronesse Cordopatri

31 Andrea Muccioli

32 Xanana Gusmao

33 José Ramos-Horta

34 Monsignore do Nascimento

35 Khalida Messaoudi

36 Eleonora Jakupi

37 Lee Kuan Yew

38 Khushwant Singh

39 Shobhaa De

40 Joan Chen

41 Carlos Saul Menem

42 Pauline Hanson

43 General Volkogonov

44 Gao Xingjian

45 Wang Dan

46 Zhang Liang

47 Stanley Ho

48 Palden Gyatso

49 Gloria Macapagal Arroyo

50 Kardinal Sin

51 General Giáp

52 Admiral Corsini

53 Monsignore Gassis

54 Men Songzhen

55 Epilog

56 Danksagungen

57 Anmerkungen

Werke desselben Autors

Werke desselben Autors:

Il Male inutile

I Cannibali di Mao [Maos Kannibalen]

Cristo si è fermato a Shingo [Christus kam nur bis Shingo]

Acteal

Auf einer Mission an Bord eines amerikanischen Armeehubschraubers

Der Journalist, Fotoreporter und Schriftsteller Marco Lupis war Korrespondent der Tageszeitung La Repubblica in Hong Kong.

Geboren 1960 in Rom, arbeitete er für die wichtigsten italienischen Zeitungen ( Panorama , Il Tempo , Il Corriere della Sera , L'Espresso und La Repubblica ) und für die rai ( Mixer , Format , TG2 und TG3 ) als Korrespondent und Sonderberichterstatter in aller Welt. Da er oft in Kriegsgebieten war, gehörte er zu den wenigen Journalisten, die die auf die Unabhängigkeitserklärung von Ost-Timor folgenden Massaker kommentierten, die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Christen und Islamisten auf den Molukken, das Blutbad von Bali und die SARS-Epidemie in China. Seine Korrespondentenberichte deckten für über ein Jahrzehnt den gesamten asiatisch-pazifischen Raum ab. Mit Basis in Hongkong streckte er seine Fühler bis nach den Hawaiianischen Inseln und in die Antarktis aus. Er interviewte viele GröÃen der Weltpolitik, hauptsächlich der Asiatischen, wie den birmanischen Nobelpreisträger Aung San Suu Kyi und die pakistanische Premierministerin Benazir Bhutto und prangerte häufig in seinen Artikeln VerstöÃe gegen die Menschenrechte an. Seine Reportagen wurden ebenfalls in spanischen, argentinischen und amerikanischen Tageszeitungen veröffentlicht.

Marco Lupis lebt in Kalabrien.

INTERVIEWS

aus dem kurzen Jahrhundert

Marco Lupis

Treffen mit Vertretern von Kultur, Politik und Kunst des XX. Jahrhunderts

Ãbersetzung von Monika Westhagen:

Verlag: Tektime

LITERARISCHE URHEBERRECHTE VORBEHALTEN

Copyright © 2017 by Marco Lupis Macedonio Palermo di Santa Margherita

Sämtliche Rechte liegen beim Autor

interviste@lupis.it

www.marcolupis.com

Erste italienische Ausgabe 2017

ISBN 9788873043560

© 2018 Tektime

Dieses Werk ist gesetzlich und urheberrechtlich geschützt.

Jede nicht autorisierte auch auszugsweise Vervielfältigung ist untersagt.

Der Journalist ist der Historiker des Augenblicks

Albert Camus

Für Francesco, Alessandro und Caterina

Einleitung

Tertium non datur

In Mailand war gerade Herbst. Damals, im Oktober des Jahres 1976, war ich schnellen Schrittes zum ersten Interview meines Lebens unterwegs, über den Corso Venezia in Richtung Teatro San Babila.

Als Siebzehnjähriger war ich in Begleitung meines Freundes Alberto auf dem

Weg zu einer Nachrichtenübertragung in einem der ersten italienischen Privatsender, Radio Milano Libera, mit dem wenig originellen Titel âSpazio giovani/Raum für die Jugendâ.

Es waren damals wirklich unglaubliche Jahre, wo alles möglich war und auch wirklich geschah. Phantastische Jahre. Schreckliche Jahre zugleich. Es waren die anni di piombo , die der Jugendproteste, der autonomen Zirkel, der Schulstreiks, der Demos, die fast immer in Gewalt ausarteten. Jahre mit enormem Enthusiasmus, voll von kulturellem Aufruhr, der kurz vor dem Siedepunkt schien, so lebendig, engagiert und allumfassend wurde er empfunden. Es waren Jahre der Konfrontation und zuweilen auch die von Menschen, die einen gewaltsamen Tod starben: auf der einen Seite die linke Jugend, auf der anderen die Rechte. Im Vergleich zu heute war alles denkbar einfach: man stand entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Tertium non datur .

In erste Linie waren es jedoch Jahre, in denen jeder von uns den Eindruck hatte â und manchmal war es sehr viel mehr als nur ein Eindruck â den Lauf der Dinge ändern zu können. Es â als kleiner Niemand â zu schaffen anders zu sein .

In diesem Scherbenhaufen von Aufgeregtheit, Kultur und Gewalt bewegten wir uns in ruhigen Gewässern. Wir navigierten nach Sicht. Attentate, Bomben, die Roten Brigaden, sie waren in unserer Jugendzeit â oder als Teenager, je nachdem, in welchem Alter wir gerade waren â allgegenwärtig, aber im Grunde genommen beunruhigte uns das nicht allzu sehr. Wir hatten rasch gelernt, damit umzugehen, auf eine Art und Weise, die nicht sehr unterschiedlich zu der war, die ich in späteren Jahren bei Völkern antreffen sollte, die inmitten von Konflikten oder in Bürgerkriegsregionen lebten. Sie hatten ihr Leben an diese extremen Bedingungen angepasst, es war ein klein wenig vergleichbar mit unserem früheren Leben.

Mein Freund Alberto und ich wollten wirklich versuchen, anders zu sein. Daher hatten wir, gewappnet mit grenzenlosem Enthusiasmus und einem enormen Maà an Leichtsinn, in einem Alter, in dem die Jugend von heute die Zeit damit verbringt, Selfies über Instagram zu posten und Smartphones zu tauschen, alles gelesen, was wir erwischen konnten; wir nahmen an Musikvolksfesten teil â in jenem magischen Moment der die Geburtsstunde des Rock und dessen Verbreitung einläutete â bis zu Megakonzerten in Parks und im Filmforum.

Mit ähnlichen Gefühlen, den Kopf voller Ideen und einem Kassettenrecorder in der Tasche waren wir an jenem regnerischen Oktober vor vierzig Jahren auf dem Weg in Richtung Teatro San Babila.

Den Termin hatten wir um siebzehn Uhr, etwa eine Stunde vor Beginn der Nachmittagsaufführung. Man führte uns hinab in die Katakomben des Theaters, wo die Garderoben der Akteure waren, bis zu der des Hauptdarstellers. Dort wartete unser Interviewpartner, der erste in meiner âKarriereâ als Journalist: Peppino de Filippo.

Ich kann mich nicht an viele Details jenes Interviews erinnern und leider sind die Bänder der Aufzeichnung bei einem der zahllosen Umzüge im Laufe meines Lebens verlorengegangen.

Ich kann mich aber noch heute genau an diesen leichten elektrischen Schlag erinnern und an das energetische Prickeln, welches ihm vorausgeht â ich sollte es danach noch tausend Mal spüren â es war ein wichtiges Interview. Ein

Treffen von Bedeutung, denn jedes Interview ist weit mehr, als eine einfache Folge von Fragen und Antworten.

Peppino de Filippo stand am Ende einer Theater- und Filmkarriere, mit der er bereits zu jener Zeit Geschichte geschrieben hatte â er sollte nur wenige Jahre danach sterben. Er empfing uns, während er sich gleichzeitig weiter vor dem Spiegel schminkte. Er war freundlich, höflich und bereitwillig und er tat so, als sei es für ihn nichts Ungewöhnliches, sich zwei pickelige Jungens gegenüber zu sehen. Ich erinnere mich noch an seine ruhigen Bewegungen; er trug seine Theaterschminke mit Methode nach einem bestimmten Schema auf, das mir schwer und intensiv und sehr deutlich erschien. Insbesondere ist mir eines im Gedächtnis geblieben; die tiefe Traurigkeit in seinem Blick. Eine Traurigkeit, die mich tief traf, denn ich konnte sie tief in meinem Inneren spüren. Vermutlich spürte er, dass sein Leben zu Ende ging, oder es war nur eine Bestätigung für das, was man allen Komikern nachsagt, dass sie, die alle zum Lachen bringen in Wirklichkeit zu den traurigsten Menschen auf der Welt gehören.

Wir sprachen über das Theater und natürlich über seinen Bruder Eduardo. Er erzählte uns von seinem Leben auf den Brettern, die die Welt bedeuten, immer auf Reisen, in Begleitung der Familie.

Wir gingen nach fast einer Stunde, etwas benebelt, mit einer vollen Tonbandkassette.

Dies war nicht nur das erste Interview meines Lebens, es war insbesondere der Moment, in dem ich begriff, dass der Beruf des Journalisten für mich die einzige überhaupt denkbare Option war. Und es war der Augenblick, an dem ich zum ersten Mal diese merkwürdige Alchimie, diese subtile Magie spürte, die sich zwischen dem Interviewten und dem Interviewer aufbaut.

Ein Interview kann entweder die mathematische Formel einer Lebensweisheit sein, oder eine unnütze und eitle Zurschaustellung. Das Interview ist aber auch eine mächtige Waffe in den Händen des Journalisten, der die Macht hat, zu wählen, ob er dem Interviewten beipflichten- oder sich in den Dienst des Lesers stellen und diesen begeistern soll.

Was mich anbelangt, so ist in meinen Augen das Interview sehr viel mehr; es ist eine psychologische Konfrontation, eine Sitzung mit Psychoanalyse. Involviert sind beide, der Interviewte und der, der ihn interviewt.

So wie mir später der Marchese di Vilallonga in einem in diesem Buch

enthaltenen Interview sagte: «das Geheimnis liegt allein in diesem Zustand der Erlösung, der entsteht, wenn der Journalist sich von seinem Status als Journalist löst und zum Freund wird, dem man alles erzählt, auch das, was man einem Journalisten niemals anvertrauen würde.»

Das Interview ist die praktische Umsetzung der von Sokrates praktizierten Kunst der Mäeutik, die Fähigkeit der Journalisten, dem Interviewpartner seine aufrichtigsten Gedanken zu entlocken, ihn dazu zu bringen, unachtsam zu werden, ihn reden zu lassen und auf das Ãberraschungsmoment zu hoffen, um ihm die ungeschminkte Wahrheit zu entlocken.

Nicht immer gelingt es, diese besondere Magie in die Praxis umzusetzen, aber wenn es geschieht, dann ist das Ergebnis ein gutes Interview. Etwas mehr als ein Schlagabtausch und eine sterile Antwort; es hat nichts gemein mit der unnützen Selbstgefälligkeit des Journalisten, der nur versucht, einen Scoop zu landen .

In über dreiÃig Jahren journalistischer Aktivitäten bin ich Berühmtheiten begegnet, Staatsmännern, Premierministern, religiösen und politischen Führern. Ich muss allerdings gestehen, dass nicht sie es waren, bei denen ich ein echtes Gefühl von Empathie empfand.

Auf Grund meines kulturellen Hintergrunds und meines familiären Umfelds hätte ich mich ihnen zugehörig fühlen müssen und auf der Seite der Männer und Frauen stehen müssen, die die Fäden der Macht in Händen hatten, die die Macht hatten über das Schicksal von Millionen Menschen zu entscheiden, über ihr Leben und oftmals über ihren Tod. Zuweilen über das Schicksal und die Zukunft ganzer Völker.

Aber so war es nicht. Empathie, eine Woge der Sympathie, den Schauder und die Erregung habe ich beim Treffen mit den Rebellen gespürt, den Kämpfern, die bereit waren â und das auch unter Beweis stellten â ihr Leben zu opfern, die oftmals, da beseelt von ihren Idealen, Ruhe und Freiheit ausstrahlten.

Gleich ob ich einen Revolutionsführer mit schwarzer, wollener Skimütze in einer Hütte im mexikanischen Dschungel traf, oder eine couragierte Mutter, die in aller Bescheidenheit, aber verbissen darum kämpfte, die Wahrheit über das schreckliche Ende ihrer Kinder zu erfahren, die in Chile unter dem Pinochet-Regime verschollen sind.

Sie waren in meinen Augen die wirklich Mächtigen.

Grotteria, August 2017

*****

Die Interviews in diesem Buch wurden in einem Zeitraum zwischen 1993 und 2006 in den groÃen Zeitschriften veröffentlicht, für die ich in jenen Jahren als Korrespondent oder Sonderberichterstatter hauptsächlich in Lateinamerika und in Fernost tätig war: die Wochenzeitschriften Panorama und LâEspresso , die Tageszeitungen Il Tempo , Il Corriere della Sera und La Repubblica sowie einige für die rai

Ich habe bewusst die Originalform beibehalten, in der sie damals geschrieben wurden, zuweilen nach dem traditionellen Aufbau von Frage/Antwort, andere mehr in der umgangssprachlicheren Form des Zitats in Anführungszeichen .

Ich habe mich entschieden, jedem einzelnen Interview eine kurze Einleitung voranzustellen, die dem Leser helfen soll, sich zeitlich und räumlich in der jeweiligen Epoche zu orientieren, in der sie gemacht wurden.

1

Sub-Comandante Marcos

Venceremos [Wir werden siegen]! (früher oder später)

Chiapas, Mexiko, San Cristobal de Las Casas, Hotel Flamboyant. Man hatte die Nachricht unter der Zimmertür durchgeschoben:

Fahrt in die Selva unbedingt heute.

Treffpunkt 19 h an der Rezeption.

Mitzubringen: Bergschuhe, eine Decke,

ein Rucksack und Dosenverpflegung.

Mir bleiben nur eineinhalb Stunden, um die wenigen Sachen zu packen. Mein Ziel liegt im Herzen des Dschungels. An der Grenze zwischen Mexiko und Guatemala, wo die Selva Lacandona beginnt, einer der wenigen Orte der Welt, die bis heute völlig unerforscht sind. Momentan gibt es nur einen einzigen sehr speziellen âReiseveranstalterâ, der mich dazu bewegen könnte, dort hinzugehen. Er lässt sich mit Sub-Comandante Marcos ansprechen und die Selva Lacandona ist sein letztes Refugium.

*****

Das, worauf ich noch heute in meiner Karriere wahrscheinlich am meisten stolz bin, ist dieses Treffen mit dem Sub-Comandante Marcos im Dschungel von Lacandona del Chiapas im April 1995 für die Wochenzeitschrift Sette des Corriere della Sera; ich war der erste italienische Journalist, dem es gelang, in zu interviewen (allerdings weià ich ehrlich gesagt nicht, ob vor mir nicht der sympathische und allgegenwärtige Gianni Minà dort war), aber es war sicherlich lange bevor der mystische Sub-Comandante mit seiner legendären schwarzen Skimütze in den späteren Jahren eine Art authentisches âGuerilla-Pressebüroâ ins Leben rief, zu dem die Journalisten aus den entlegensten Winkeln hin- und herpendelten.

Es waren gerade mal zwei Wochen vergangen, nachdem, in den letzten Märztagen des Jahres 1995, das Flugzeug aus Mexiko-Stadt auf dem kleinen Militärflugplatz von Tuxla Gutierrez, der Hauptstadt des zentralen Hochlandes von Chiapas gelandet war. Auf der Piste rollten Maschinen mit den Emblemen der mexikanischen Armee, flankiert von Militärfahrzeugen, die bedrohlich an beiden Rändern der Rollbahn Parkposition bezogen hatten. In einem Gebiet, das flächenmäÃig ein Drittel von Italien umfasst leben drei Millionen Menschen. Bei der Mehrzahl flieÃt Indioblut in den Venen: Zweihundertfünfzigtausend sind direkte Nachkommen der Maya.

Ich befand mich in einer der ärmsten Gegenden der Welt: Neunzig Prozent der Indios hatten kein Trinkwasser. Sechzig von Hundert waren Analphabeten.

Die Sachlage schien mir klar zu sein: auf der einen Seite die weiÃen Grundbesitzer, wenige und sehr Reiche. Auf der anderen die Campesinos, viele, die im Schnitt sieben Peso, weniger als zehn Dollar pro Tag verdienten.

Für diese Menschen hatte die Hoffnung auf Rückeroberung am ersten Januar 1994 begonnen. Während Mexiko das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten und mit Kanada unterschrieb, erklärte ein vermummter Revolutionär dem Land den Krieg: zu Pferde, mit Gewehren bewaffnet â einige (wenige) davon echt, die anderen Attrappen aus Holz â besetzten zweitausend Mann der Nationalen Befreiungsarmee der Zapatisten San Cristobal de Las Casas, die antike Hauptstadt des Hochlandes von Chiapas, die Parole lautete: «Land und Freiheit».

Heute wissen wir, an wen die erste Runde ging, die Entscheidende: sie wurde von den fünfzigtausend Soldaten gewonnen, die man mit Panzern geschickt hatte, um den Aufstand niederzuschlagen. Und Marcos? Was war aus dem Mann geworden, der auf eine gewisse Art dafür gesorgt hatte, dass die Legende von Emiliano Zapata, dem Helden der mexikanischen Revolution von 1910 wieder auflebte?

*****

19 Uhr, Hotel Flamboyant: Unser Kontaktmann kommt pünktlich. Er heiÃt Antonio und ist ein mexikanischer Journalist, der nicht einmal, sondern zehn oder zwanzig Mal im Dschungel war. Sicher, heute ist es nicht mehr wie noch vor einem Jahr, als Marcos noch ein relativ ruhiges Leben mit den Seinen im kleinen Dorf von Guadalupe Tepeyac, am Eingang zur Selva führte, mit Handy und PC âbewaffnetâ und mit Internetverbindung, jederzeit bereit, die Abgesandten der amerikanischen TV-Sender zu empfangen. Für die Indios hat sich bis heute nichts verändert, für Marcos und die Seinen schon â alles ist anders: nach der letzten Offensive der Regierung mussten sich die Anführer der Zapatisten wirklich und wahrhaftig in den Bergen verstecken. Hier gibt es keine Telefone, es gibt keinen Strom, keine StraÃen: nichts.

Der colectivo (wie man hier diese komischen Taxi-Minibusse nennt) verschwindet rasch Kurve für Kurve in die Nacht. Im Innenraum riecht es nach Schweià und nach feuchtem Stoff. Man braucht zwei Stunden bis nach Ocosingo , einem Pueblo am Eingang zum Dschungel. Auf den belebten StraÃen treffen wir auf lachende Mädchen mit langen schwarzen Haaren und Indio-Gesichtern und auf viel Militär â überall. Die Zimmer des einzigen Hotels haben keine Fenster, nur ein Gitter in der Tür. Es sieht aus wie eine Gefängniszelle. Im Radio kommt eine Nachricht: «Heute hat die Mutter von Marcos erklärt: Mein Sohn, der Universitätsprofessor Rafael Sebastian Guillen Vicente, 38 Jahre, geboren in Tampico, ist der Sub-Comandante Marcos».

Am nächsten Tag haben wir einen neuen Führer. Er heiÃt Porfirio. Auch er ist ein Indio.

In seinem Minibus brauchen wir fast sieben Stunden durch Schlaglöcher und Staub, bevor wir in Lacandon, der letzten Ortschaft ankommen. Hier endet die befestigte StraÃe. Es beginnt der Dschungel. Es regnet nicht, aber der Schlamm reicht uns trotzdem bis zu den Knien. Geschlafen wird in Baracken am Weg, im Dschungel. Nach zwei Tagen strammem und kräftezehrendem Marsch durch den unwirtlichen Dschungel, halb erstickt wegen der Feuchtigkeit, kommen wir im Dorf an. Die Gemeinde nennt sich Giardin ; wir sind im Gebiet der Montes Azules . Hier wohnen etwas zweihundert Menschen. Alles Alte, Kinder und Frauen. Die Männer sind im Krieg. Man empfängt uns freundlich. Nur weniger sprechen Spanisch. Alle sprechen Tzeltal , den Dialekt der Maya. «Werden wir Marcos treffen?» fragen wir «Kann sein», Porfirio nickt zustimmend.