Полная версия

Хронометр-9. Ежемесячное издание группы авторов под редакцией Сергея Ходосевича. Май 2019 г.

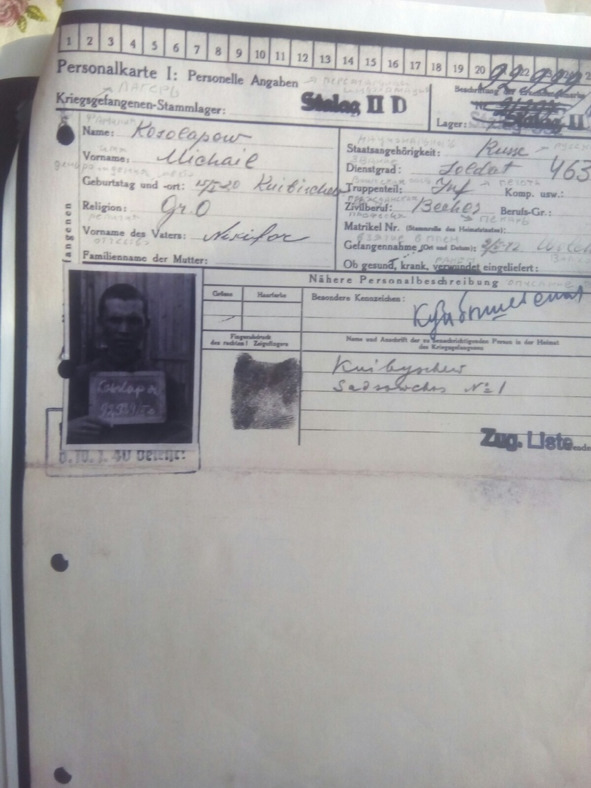

Польша, Украина, Германия, Европа… Долгих 4 года каторги и мучений. Неудачные побеги укрепляли дух, позволяли надеяться на освобождение. И вот этот час настал…

8 мая 1945 года союзные войска стремительно ворвались на территорию закрытого лагеря на севере Норвегии. Фашисты пытались сдержать натиск наступающих. Но растратив боезапас, вынуждены были сдаться. Так для тысяч военнопленных, которые находились в секретном особом лагере, закончилась война.

Началась долгая и радостная эвакуация по морю домой, в Россию.

Марат Валеев

https://vk.com/id229084479

город Красноярск

Фронтовики

Их становится все меньше и меньше. И ведь наступит тот неотвратимый и подлый день, когда из жизни уйдет последний участник Великой Отечественной войны. Конечно, они навечно останутся в документальных хрониках и лентах, в газетных и журнальных публикациях, их подвиги запечатлены в романах и повестях, кинофильмах и спектаклях.

Но уже нельзя будет заглянуть в глаза этим легендарным людям, услышать от них самих о событиях тех страшных и в то же время величественных «грозовых сороковых», решивших судьбу нашей страны, да что там – всей Европы. Поэтому спешите пообщаться с участниками войны, если они еще есть рядом с вами, чтобы сохранить живую память о них.

Я же за свою без малого сорокалетнюю работу в качестве газетчика встречался со многими участниками Великой Отечественной войны, написал и опубликовал десятки зарисовок, очерков о них.

И пусть в основной своей массе это были публикации в скромных районных, окружной и областных изданиях, я знаю, что пожелтевшие вырезки с ними и по сей день хранятся в семейных архивах, и будут храниться еще многие годы.

К сожалению, я не сохранил в своем архиве ни одного очерка из тех 70- 80-х годов, они все остались в подшивках газет, в которых я работал. Но навсегда врезались в память отдельные фрагменты из тех газетных рассказов, повествующие о приключениях и злоключениях моих героев. Сегодня я поведаю только о двух фронтовиках.

Немцы на простынях

Дядя Андрей Чабан (отец моей одноклассницы), артиллерист, рассказывал, как весной 45-го в Восточной Пруссии они несколько раз за день брали и отдавали небольшую деревушку. К вечеру отбили ее у немцев. Потери, естественно, большие, устали как собаки, спать хочется. Но не до сна – командование опасается, что немцы ночью предпримут попытку выбить советских солдат из деревни.

Для того, чтобы не проспать контратаку, кто-то подает бредовую, на первый взгляд, идею: не ограничиваться боевым охранением, а выложить в месте вероятного продвижения немцев экран – не экран, но светлую полосу из собранного в деревне белья. На черной земле ее ночью будет хорошо видно издалека, как и фигуры пересекающих или переползающих ее немцев.

– Наш комбат подумал и согласился, – рассказывал дядя Андрей, пытливо заглядывая мне в глаза – словно сомневаясь, верю ли я в его историю. Дядя Андрей – мужик очень суровый по жизни, неразговорчивый, у него медаль «За отвагу», ордена Красной Звезды и Отечественной войны и еще несколько наград, и у меня нет оснований ему не верить. Хотя история эта и в самом деле кажется, мягко говоря, необычной.

– Он дал команду собрать по всей деревне все белое белье, что у них есть, – удостоверившись, что на моем лице не дрогнул ни один мускул, продолжал дядя Андрей. – И мы ходили по домам немцев и забирали у них простыни, пододеяльники, наволочки… Все, что было белым. И они отдавали. А куда им было деваться?..

И вот уже в сумерках наши выложили метрах в ста от деревни такой белый полукруг из всего этого белого тряпья на черной земле, который с окончательным наступлением ночи просто таки светился в темноте. И ведь сработало! Часа в два ночи оставленные в боевом охранении красноармейцы, напряженно вглядывающиеся в эту гигантскую белую подкову, заметили на ней подозрительное шевеление и открыли огонь. Контратака немцев была сорвана. Ну а с утра наши войска погнали их дальше на Запад.

Под Сталинградом

Запомнился рассказ другого участника боев под Сталинградом, но уже не моего односельчанина, а живущего в дальнем, степном совхозе имени ХIХ партсъезда. Фамилия у него была Бережной – имя как-то не зацепилось в памяти, хотя как звали его жену, помню – Татьяна Дмитриевна. Наверное, потому, что она была знатной дояркой.

Тетка эта была простая, трудолюбивая и бесхитростная. Однажды она ввела в истерику добрую половину зала, где шел пленум райкома партии. Татьяна Дмитриевна зачитывала по бумажке заготовленный для нее текст приветствия участникам этого форума от имени тружеников своего совхоза.

Произнося обязательную для той поры во всех публичных выступлениях фразу «Выполняя решении ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС», знатная доярка последнюю аббревиатуру произнесла так: «вецепесе…»

Мужа ее, инвалида войны, я увидел у них дома, когда, будучи в этом совхозе в командировке, брал у Татьяны Дмитриевны очередной материал о ее очередном достижении.

Бережной носил жиденькую бороду, но она плохо скрывала его изувеченный подбородок. Кисть левой руки у него тоже была как-то неестественно скрюченная. Тем не менее, он работал слесарем на молочно-товарной ферме. И только за обедом с бутылочкой лейтенант запаса Бережной рассказал, откуда у него эти увечья.

Он командовал под Сталинградом стрелковым взводом, не раз поднимал своих солдат в атаку и шел с ними на врага плечо в плечо. Осколок влетел ему в подбородок и буквально вмял его внутрь. От адской боли Бережной потерял сознание и упал.

Когда пришел в себя, двое солдат хотели повести его в санбат – он истекал кровью и оставаться на передовой уже не мог. Но Бережной, передав командование взводом своему заместителю, отказался от сопровождающих – от его взвода и так осталось уже меньше половины, и каждый боец был на счету.

Лейтенант дал себя перебинтовать и, шатаясь, отправился в санбат, до которого надо было пройти с полкилометра. За спиной грохотал бой, над головой и рядом то и дело со свистом и фырканьем пролетали пули и осколки с немецкой стороны.

И не успел Бережной отойти от передовой и ста метров, как левую его руку что-то с силой отбросило вперед.

Он приподнял руку и увидел, что из раздробленной кисти торчат сухожилия и белеют изломанные кости – попавшая в него пуля была разрывной. Сознание Бережного уже мутилось от боли, но он, обернув пилоткой раненую руку, упрямо шел вперед. Вернее, назад, в тыл к своим.

И таких, вышедших из боя из-за ранений и оказавшихся небоеспособными, но в состоянии передвигаться самостоятельно, вокруг было достаточно много. Они, как зомби, брели в тыл своих войск, кого-то несли на носилках, кого-то вели под руки.

Некоторые падали и уже больше не вставали. Вскоре упал и Бережной – за спиной у него взорвалась мина, и осколок ударил его между лопаток. Его подобрали санитары, возвращавшиеся из санбата на передовую за очередными ранеными.

Он выжил, перенес несколько операций, но на фронт больше уже не попал – из-за тех страшных трех ранений, полученных им в один день, его списали подчистую. Домой, на Вологодчину, вернулся калекой, зато орденоносцем. В начале 60-х уехал на целину, во вновь созданный совхоз, где и познакомился со своей будущей супругой Татьяной.

Тот очерк про него, который потом появился в «Ленинском знамени», был первым в жизни лейтенанта Бережного, да и, пожалуй, последним. Татьяна Дмитриевна мне потом при встрече рассказывала, что муж плакал, когда читал его.

Практически никого из героев моих газетных публикаций в живых уже не осталось. Но я буду помнить о них и гордиться тем, что знал их, всегда.

Сбежал парнишка на войну…

Во все времена в лихую для нашей страны годину рядом со взрослыми защитниками Отечества старались встать с оружием в руках – и у них это получалось! – и подростки. Вот об одном таком юном герое, Володе Львове, с которым я познакомился в его уже зрелые годы в Эвенкии, и хочу сегодня рассказать.

Родом из Торопца

Есть в Тверской (Калининской) области древний город Торопец. Здесь с тринадцатого века существовала крепость, стоявшая на западной границе Смоленского княжества. Вся история Торопца связана с бесчисленными отражениями нашествий литовцев, поляков, шведов, германцев, других захватчиков. Поэтому торопчане, или, как их раньше называли, кривичи, из поколения в поколение воспитывались в духе воинских традиций, готовности всегда дать отпор незваным гостям.

В роду у Львовых все мужчины – что прадеды, что деды, а также отец Володи, братья, – все в своё время стояли под ружьём, участвовали и в русско-турецких кампаниях, в первой империалистической и последующих войнах. Не один из этого рода сложил свою голову или получил увечье. В 1941 году настала очередь встать в ряды защитников Родины и юному, пятнадцатилетнему Володе.

Когда Молотов выступил по радио с известием о нападении на СССР гитлеровской Германии, почти всё мужское население Торопца пришло в движение: кто добровольно отправился в военкомат, кто уже с повесткой.

Дядя Володи, Василий Николаевич, был призван на сборы из запаса ещё восемнадцатого июня. И в первый же день войны лагерь запасников попал под жестокую бомбёжку. Люди, не успевшие даже надеть обмундирование, практически все погибли. В родной Торопец вернулись только двое из них. А вот отец Володи, Иван Николаевич, воевал в армии Катукова, был ранен, контужен, но вернулся домой с Победой и дожил почти до ста лет!

На фронт – босиком

Но вернёмся в тот грозовой сорок первый год. Когда все старшие мужчины из семьи Львовых ушли на фронт, то что же оставалось делать Володе? Он себя к службе в армии готовил с детских лет, даже в школу ходил во всём военном, перешитом на его рост, включая шинель вместо пальто.

Впрочем, не он один так ходил: жили в те годы торопчане скромно, носили что подвернётся, а обмундирование красноармейское в их городке было доступным – здесь стоял гарнизон, в котором и служил отец Володи.

Володя и с ним ещё парнишек пятнадцать, все непризывного возраста, собрались и отправились в военкомат. Их оттуда, конечно, попёрли: «Без вас обойдёмся, вам ещё подрасти надо!»

Тогда Володя сбежал из дома и прибился к стоящим на окраине Торопца артиллеристам, выдав себя за сироту. И удивительное дело – его не прогнали. Шустрый пацан (невысокий, босой) глянулся командиру 2-й батареи 1-го дивизиона 501-го гаубичного полка.

Володе нашлось дело как коноводу. Парень понравился теперь уже всем батарейцам – своей исполнительностью, дисциплинированностью. Новому бойцу и любимцу батареи даже справили не обычные кирзовые, а яловые сапоги.

У Володи появилась персональная лошадь для верховой езды, в обозе он нашёл бесхозную винтовку – мосинскую трёхлинейную, и хотя ростом юный солдатик был меньше своего грозного оружия с тускло поблёскивающим трёхгранным штыком сантиметров на десять, вид у него был довольно бравый.

В обязанности Володи Львова поначалу входили преимущественно хозяйственные работы: заготовка кормов для лошадей – а их на батарее было не менее сорока (120-миллиметровые гаубицы с зарядными ящиками – довольно тяжёлые агрегаты, потому каждое орудие тащили по восемь лошадей); также заготовка продовольствия для батареи, за которым он ездил на повозке вместе со старшиной по окрестным сёлам.

Разведка

Но не обошлось и без участия в боевых действиях. Под Великими Луками наши войска, что там были, после кровопролитных сражений попали во вражеское окружение. Беспрерывные бомбёжки, танковые атаки мало что оставили от 501-го артиллерийского полка. Гибли люди, гибли лошади, в железный лом превращались пушки.

Батарейцы рискнули отправить Володю Львова в разведку в деревню Михальки, к которой вышли остатки наших окружённых войск. Надо было пойти и разузнать, есть ли там немцы. Сняли с него шинельку, гимнастёрку, оставили в майке да гражданских штанах, найденных в одной из повозок. При виде этого щуплого подростка вряд ли кто мог заподозрить в нём разведчика.

Володя выбрался из оврага, в котором затаились бойцы, и пошёл в деревню. Немцы туда уже втягивались. Одному из них понравились сапоги на ногах парнишки, стоявшего в кучке сельчан на обочине дороги. Жестами, окриками: «Вэк! Вэк!» – он приказал Володе снять сапоги.

Парнишке очень жалко было расставаться со своей такой классной обувкой, и он, отрицательно мотая головой, попятился назад. Тогда немец что-то проорал, подскочил к нему и двинул кулаком в глаз. А много ли щуплому парнишке надо?

Очнулся он уже лежащим на земле, сапог на нём не было. Но они валялись рядом. Какая-то сердобольная бабка, заведшая его к себе в избу и сделавшая примочку к ушибленному месту, пояснила, что на того немца наорал другой, видимо, по чину постарше, отнял у него сапоги и бросил к ногам потерявшего сознание мальца. Так Володя и вернулся из разведки: в спасённых яловых сапогах, со сведениями о наличии немцев. И с огромным фингалом.

Уходящие на восток наши потрёпанные войска не стали выходить на занятые немцами Михальки и двинулись дальше по длинному оврагу, перешедшему в более пологий лог. Немцы их заметили, бросили туда танки и вдребезги разбили остатки наших войск. А их в том злосчастном логе скопились не сотни, а тысячи – из остатков разных подразделений. Многих убили, но ещё больше взяли в плен.

В оккупации

Легко раненному в руку и голову Володе удалось схорониться в кустах. На этом его служба в артиллерии, можно сказать, закончилась. Он стал пробираться к себе домой, в Торопец. Проделав путь длиной километров в восемьдесят, обнаружил свой дом пустым. Только в одной из комнат нашёл деда.

Торопец был уже занят немцами.

– Все наши эвакуировались, – сообщил дед. – Тебя ждали, ждали, когда объявишься, да без тебя уехали. А я остался. Мне какая разница, где помирать? Лучше уж дома…

Володя то с дедом жил, то у соседей, у которых хоть поесть что было. А потом и мама его с младшими детьми и другими родственниками вернулась. Оказывается, поезда уже не ходили, и они пешком побрели с толпой беженцев на восток. Да только куда ни ткнутся – везде уже немцы хозяйничают. Тогда мама и решила вернуться домой.

Она отругала старшего сына за такую длительную отлучку – домочадцы уж и не знали, что думать. Не дай Бог, сгинул где от шальной или злонамеренной пули, тогда ж это запросто было. Володя уже не стал рассказывать матери, что успел за эти несколько недель повоевать.

И зажили они в условиях оккупации, когда и голодно было, и холодно, и боязно. Володя всё больше пропадал на улице со своими сверстниками. Их было пять или шесть пацанов, объявившим фрицам свою, малую войну.

Пацанская война

Они могли украдкой подсыпать немцам на кухне песок в варево, толчёного стекла в корм их лошадям, а то и кабель перерезать. Конечно, большого вреда немцам это не приносило. Но хотя бы беспокоило. А как-то пацаны раздобыли взрывчатку и хотели взорвать мост через реку Торопу. Но тут Володе Львову пришлось срочно бежать из города.

Полицай Фёдоров Василий Фёдорович невзначай увидел, как он перерезал телефонный провод Увидеть-то увидел, да не уверен был, что это именно Володя Львов, которого он знал. Полицай подслеповатым был, всегда ходил в каких-то синих очках. И потому он срочно пошёл ко Львовым с таким расчётом, что если парня дома нет, то это именно он и совершил диверсию. И останется только дождаться его возвращения.

Но Володя был резвее и знал путь к себе домой более короткий, чем по улицам. Когда полицай Фёдоров пришёл ко Львовым, Володя как ни в чём не бывало рубил во дворе хворост для домашней печи.

Полицай долго и с подозрением смотрел на Володю, казалось, вот-вот начнёт его обнюхивать.

Но он просто зло закричал:

– Это ты был, я знаю! А ну пойдём в комендатуру, повесить тебя надо за такие вредительские дела.

Ну, тут мать и дед Володи накинулись на полицая:

– Ты его с кем-то перепутал, Вовка сегодня никуда ещё со двора не выходил!..

Так и отбили своё непутёвое чадо от насевшего полицая.

Предатели от кары не ушли

Володин дедушка хорошо знал этого Фёдорова, они до войны в одном гараже сторожами работали. Иван Дмитриевич ещё тогда, когда Фёдоров только собрался в полицию идти, отговаривал его:

– Смотри, Василий Фёдорович, как бы не пожалел потом.

И ведь точно, когда наши пришли, Фёдоров прибежал к деду:

– Иван Дмитриевич, заступись, скажи нашим, что я вреда никому не делал. Вон и внука твоего не тронул тогда, помнишь? А ведь было за что, я точно видел, как он телефонный провод перерезал.

На что дед ему сказал:

– Я тебя предупреждал? Так что иди с Богом, а я тебя перекрещу.

И перекрестил его, понуро уходящего с их двора, в спину.

Фёдоров какое-то время скрывался по тайным местам в городе, но его выследили – многие ведь знали в небольшом Торопце, что служил он в полиции. А Фёдоров, когда за ним пришли, стал убегать. Ну и красноармеец, который за ним гнался, ударил его прикладом по голове, чтобы остановить. Да насмерть.

А самым главным полицаем в Торопце служил бывший начальник паспортного стола Васильев. Как он ни прислуживал немцам, они его с собой не забрали, когда уходили из города под натиском Красной Армии. Ну а когда наши пришли, Васильева этого повесили. Ни один предатель не миновал своей кары.

Но это я немного забежал вперёд. После того случая, когда полицай Фёдоров заподозрил Володю Львова во вредительстве немцам, за парнишкой был установлен негласный надзор. Володя это почувствовал и бежал из города. С ним ушла и его двоюродная сестра Анна – она приглянулась одному немецкому офицеру, тот стал приставать самым наглым образом и схлопотал от разгневанной девушки пощёчину.

Брат и сестра скитались по соседним деревням, прятались у родственников, которых, к счастью, у них в этих местах было много. Вернулись в город уже после того, как немцев выбили.

А теперь – в партизаны!

Объявился и их сосед, Володя Стёпин, с винтовкой на плече. Сказал, что записался в партизаны. Назвал загоревшемуся тёзке и адрес, куда можно обратиться: в разместившийся с приходом наших войск в Торопце 4-й отдел НКВД по Калининской области.

Отдел этот специализировался на организации партизанского движения в тылу врага, диверсионной деятельности. Начальник, подполковник Котлов, выслушал явившегося к нему паренька, порасспрашивал, где и чем он занимался в последнее время, и сказал:

– Запишем тебя в истребительный батальон. Если знаешь ещё кого-то из надёжных ребят, приводи.

Месяц новоявленных истребителей учили разным премудростям диверсионной деятельности, а потом первую группу отправили в тыл врага – за сбором разведданных.

Сначала ушли шесть человек, потом, после успешного выполнения задания, ещё одиннадцать. Самая большая группа, вместе с которой Володя участвовал в рейде по вражеским тылам, состояла из сорока истребителей – парней и девчат.

Что они там делали, за линией фронта? Подрывали мосты, железнодорожные пути, выводили из строя связь, нападали на небольшие вражеские гарнизоны. Естественно, это доставляло немцам немало хлопот. И они всеми силами и средствами пытались найти эти диверсионные летучие отряды и их уничтожить.

Не было ни одного выхода в тыл врага, чтобы группы возвращались назад благополучно, без потерь. Но поставленные командованием задачи юные партизаны-диверсанты с честью выполняли: не давали немцам и их пособникам спокойной жизни, отвлекали на себя значительные неприятельские силы.

Так прошли 1942 и 1943 годы. В январе сорок третьего Львов вступил в комсомол и как бесценную реликвию, как главный документ своей жизни многие годы, практически до конца дней своих, хранил комсомольский билет за №15349596, выданный Кашинским РК ВЛКСМ Калининской области.

Первая медаль

В том же 1943 году приказом начальника Центрального штаба партизанского движения №3/н от 16 февраля 1943 года «за доблесть и мужество, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков» он был награждён медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. В дальнейшей его жизни были и другие награды, но эта для Владимира Львова была самой памятной и дорогой.

Что же было потом? Немцев гнали всё дальше и дальше, на освобождённых территориях Калининщины и Псковщины партизанам больше делать было уже нечего. Взрослые влились в регулярные части Красной Армии и пошли с ними на запад, за Победой.

А мальчишкам и девчонкам, вчерашним участникам партизанского движения, надо было привыкать к мирной жизни, а главное – учиться, чтобы встать на место тех, кто ушёл на фронт и не вернулся.

У Володи была давняя мечта – стать лётчиком. Вот с этим он и пришёл в свой 4-й отдел НКВД, посверкивая новенькой медалью:

– Раз мне дальше воевать нельзя, дайте направление в лётное училище, летать хочу!

На крыльях мечты

После окончания школы младших авиационных специалистов Львов был направлен для прохождения дальнейшей службы в Австрию, где и летал. Правда, не пилотом, а стрелком-радистом.

Потом была служба в ЛИИ (Лётно-исследовательский институт, город Жуковский) ВВС, где испытывались различные типы самолётов, и должность у Владимира Львова, соответственно, называлась «воздушный стрелок-радист-испытатель». Всякое приходилось испытывать, и не только на самолётах, но и на себе: и горели в воздухе, и падали. И гибли, конечно, при этом.

Но ко Львову судьба была благосклонна, он уцелел на этой опасной службе и продолжил учёбу. И в конце концов добился своего: после окончания Балашовского авиационного училища сам стал пилотом, учил летать и других, поскольку его оставили в училище лётчиком-инструктором.

Впоследствии судьба распорядилась так, что Владимир Иванович после завершения военной службы работал в заполярной авиации, участвовал в становлении и развитии Туринского авиапредприятия в Эвенкии. А ещё он в это же время умудрился получить юридическое образование на юрфаке МГУ.

Сделал всё как надо!

После выхода на пенсию майор запаса Владимир Львов нашёл новое призвание – воспитание подрастающего поколения. Был военруком в Туринской школе-интернате и Туринской средней школе, преподавал в вечерней школе рабочей молодёжи.

Занимаясь обучением и воспитанием чужих детей, Владимир Иванович, конечно же, не забывал и о своих собственных. Его сыновья, Александр и Николай, как и отец, стали военными авиаторами.

Владимир Иванович прожил довольно большую и, можно сказать, счастливую жизнь. Но до сегодняшних дней он, увы, не дожил, как и многие другие ветераны Великой Отечественной войны.

Да, громких подвигов Владимир Львов не совершил. Но всё, что положено настоящему мужчине, он сделал: и Родину защитил совсем в юном возрасте, и в мирное время достойно ей послужил, и замечательное потомство после себя оставил. За что ему честь и вечная память! Дай Бог каждому так прожить…

Сергей Ходосевич

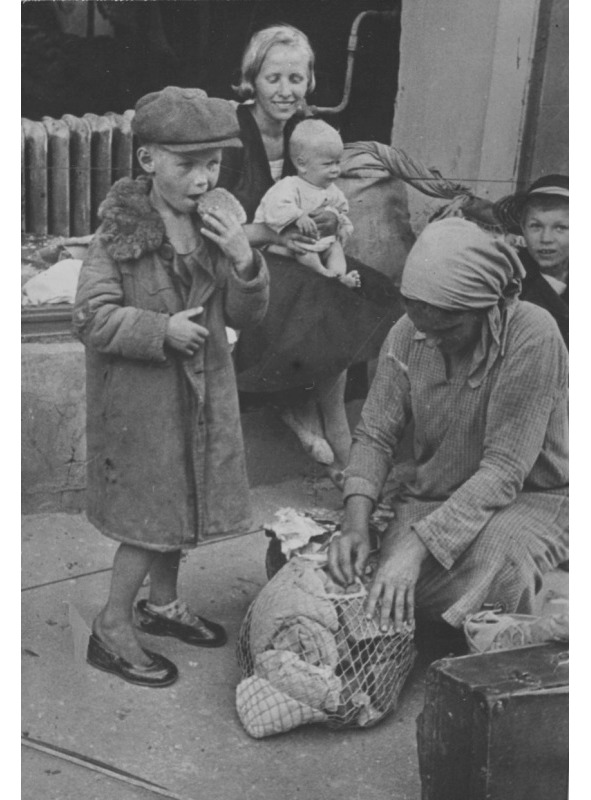

ДЕТИ ВОЙНЫ

Война, сколь страшно это слово. Сколько горя, сколько поломанных судеб, не считая крови героев, пролитой на различных фронтах…

История, которую я хочу поведать имеет начало в огненном 1941 году, когда враг подступал к столице. Творилось что то жутко невообразимое… Особой паники не было, но в сердцах царило опустошение и рождался страх и где то в подсознании царило опустошении. Опустошение и боль за то, что неужели это ко Люди прорывались в Москву из уже оккупированных территорий. А коренную Москву эшелонами отправляли в эвакуацию, в основном на Урал.

Всю ночь в доме возле старой *пожарки» на Тульской лились слезы и не унимались крики. Воронковы и Васильевы собирали узлы и малолетних детей с тем, чтобы через несколько часов, ранним утром, отправиться в неизвестность. – А, как же Леша? -навзрыд кричала Наталья, кутая в теплые вещи троих маленьких детей, -Как же он нас найдет, когда закончиться война… А? А? -вопрошала она соседку и подругу Софью. Обе молодые женщины были, как тогда говорили из бывших, обе из дворянского сословия, но разными по темпераменту и характеру. Сонечка Воронкова в первый день войны проводила на фронт и отца и сына, и ожидала ближайшего конца света. Она не понимала зачем и куда ей с двумя дочками-близняшками надо ехать и почему, если так суждено ей не позволяют умереть здесь в ее родной Москве. Разве ее высокая квалификация портнихи не пригодиться фронту. А если пригодиться, то почему где то там, а не здесь…