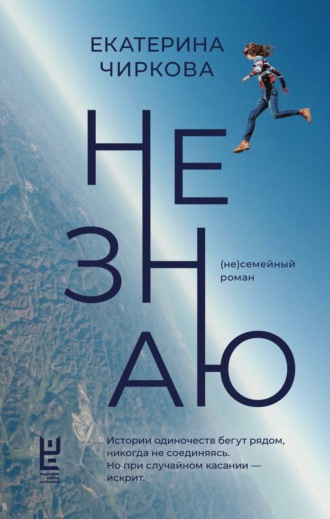

Полная версия

Не знаю

Проникнув сюда в отсутствие хозяина, великого и ужасного, я принималась с особым чувством открывать одну за другой записные книжки в поисках следов себя, имени, упоминания, комментария. Дрожащей рукой, с полным сознанием своей преступности, с останавливающимся сердцем.

Тщетно.

Тогда в утешение можно было потрогать и порассматривать сокровища. Их важно было поставить обратно в след среди слоя пыли.

В драмах-криках было всегда что-то про деньги, про траты, про иждивенцев и бездарей. От этих двух словечек я еще долго цепенела – вот то состояние, когда тебе то ли хочется исчезнуть с лица земли, то ли ты уже исчез и не существуешь.

Сцены эти привычны, неинтересны – навевают усталость, слушать не хочется. Хочется оказаться самой по себе, в другом месте, с другими людьми и вообще стать другим человеком. Я была мальчиком по имени Алёша (нравилась очень мне песня «…стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша…»), лет мне эдак… шестнадцать. Я что-то вроде веселого доброго короля небольшого народца девочек и мальчиков, все мы вместе живем в огромном хрустальном дворце (видимо, гибрид из сказочных чертогов Снежной королевы, главного здания МГУ, куда меня водили на английский и хореографию, и мифического для меня Дворца пионеров, куда меня почему-то не водили). Самые маленькие прозываются «котятами» (скорее всего, производное от непонятного, но почетного «октябрята» и любви к кошкам). У меня в друзьях – леопарды и олени, кто-то из них всегда со мной: «Анечка, давай ручку…» – «Ты что, не видишь?! Здесь идут мои олени». Алёша у меня был синеглазый, с розовыми щеками и улыбкой на румяных губах. Постепенно он исчез из моей жизни. Осталась только девочка. Муриков нет, остались только дурики. У девочки была волшебная способность менять цвет глаз и волос – никак невозможно было остановиться на одном каком-то варианте: мне нравилось представлять себя то блондинкой с косой до пола, то брюнеткой с ярко-синими глазами, то, наконец, кем-то цыганистым, огненным.

А драмы меж тем продолжались, повторялись, возвращались. Случались между ними чтения Пушкина, Тютчева, или Бунина, или собственной отцовской рукописи в тишине, благости торшеров. Как-то летом отец поднялся против обыкновения рано, куда-то ушел и вернулся с огромным букетом – розовые гвоздики, теперь это выглядело бы странно, тогда было роскошно. Я все пытала: что такое вдруг, какие волки в каком лесу сдохли? Ответа мне не было. Позже только догадалась – годовщина свадьбы это была. Смешно. Тогда, если бы мне сказать, я бы растрогалась детским невинным сердцем. Сейчас пожимаю плечами. Розовые гвоздики и Пушкин – в обрамлении драм.

Что бы ни происходило, драмы или Пушкин, как бы там ни было, ближе к ночи мать садилась в свое кресло у маленького столика, доставала из-под него корзинку с нитками и продолжала. Те две парные подушки с колокольчиками она вышивала без малого лет десять, выпарывая и снова набирая тонкими, эфемерными стежками миллиметр за миллиметром, выкладывая блики и тени стеблей, листьев, оттенки лепестков, точки тычинок и полет розовых лент.

* * *На какой из двух вопросов отвечать: «откуда взять денег?» или «куда ты потратила деньги?» – мать раз и навсегда, бесповоротно выбрала второй и приобрела квалификацию уровня «бог» в искусстве ответов на него. Был у нее, например, такой прием: купить что-нибудь на сэкономленные и спрятать. А потом просить на это денег – и тратить их на что-то другое (то ведь уже куплено!).

Однажды так приобретен был бархат. Темно-синяя, тонкая, бархатная по названию и на ощупь ткань. В количестве, достаточном для пошива вечернего платья. Этому отрезу не повезло, долгие годы провалялся он в шкафу, в укромном углу, а повода «купить» его так и не подворачивалось. Прошло не два, не три и не десять, а лет пятнадцать, а синий бархат так и лежал на тайной полке. Временами, когда возникала необходимость выкрутиться деньгами, она произносила: «Купить, что ли, бархат?» – и заговорщицки хихикала. Но, однако ж, всегда находился какой-то другой, более очевидный объект. И вот пятнадцать прошедших лет привели нас всех к некоей круглой дате – отцовскому юбилею. Готовиться начали заранее. Собирались материалы для библиографии, фотографии; составлялись списки гостей для торжественного банкета. Все нервничали. И Лёлечка «купила» бархат. Наконец-то повод для этого приобретения был более чем благовиден – пошив парадного платья.

Великий день для меня был рабочим. Поэтому я опоздала, и торжественный банкет к моменту моего появления напоминал больше свойскую богемно-пенсионерскую посиделку. Матушка была за столом в обычном своем виде, каких-то брюках и блузке. Я и не вспомнила про специально пошитое платье… «А платье я сняла», – секретничая, напомнила она о важном. Пока она говорила, я успела сообразить, о чем речь. «Жарко в нем. Да к тому же рукава неудачные вышли». Так я синего бархата и не увидела в деле.

* * *Anna Koltsova11 онлайн

3 июн в 22:17

Деньги. Со времен родительских драм они надо мной висят знаком, фоном. Дамокловым мечом. Я всю жизнь с деньгами борюсь. Я им пытаюсь доказать, что они не главные тут. Немного как секс в отношениях. Не главное, но… крайне существенное. И вот я им это доказываю, а они надо мной ржут. Я их в конец списка, а они хоп! – и в начало. Я им пытаюсь определить место в своей жизни, а они сами норовят определять мою жизнь.

По-разному было. Было так, что месячного заработка хватало на четыре яйца, полкапусты и три сосиски в неделю. Или я работала в большом, богатом и знаменитом вузе за шестьдесят долларов. Преподавателем. Но младшим. Но в богатом и знаменитом. И ушла оттуда секретарем в фирму. На четыреста. Народ в это время капиталы делал на рынках, на толкучках, в той же рекламе, куда я попала много позже, когда всё уже поделили и цивилизовали. Но мне-то деньги не нужны, я же их презираю. Я, как папа, – аскет.

Однажды я попала в рабство. Это когда отдел кадров берет в залог твои документы – у меня свидетельство о рождении лежало, зарплата черная, хотят – дают, хотят – нет. Я совершила побег, бросила к едрене фене свое свидетельство о рождении. Меня поймали – обманом – и предложили повышение зарплаты. Прям спросили: говори, сколько хочешь. И я попросила на сто долларов больше. Надо было видеть недоумение-пренебрежение в глазах барыни-директрисы.

И во времена наступившего-таки благополучия мои деньги все равно были не самые крутые. Так себе денежки. Я даже откатов брать не научилась. Пятнадцать лет в ивенте… Ничему не научили. Иногда думаю, может, дело не в деньгах, может, я дурочка просто?

Нет, один откат я получила. Пятьдесят долларов. Я причем вообще не поняла, что это, понесла их в бухгалтерию сдавать.

Раз я сделала инвестицию. В кофточку в переходе. Накануне дефолта. Тетка сказала: «Покупай, девушка, завтра кусок хлеба возьмешь на эти деньги». Ну я и купила.

Да! Еще был «Гербалайф». До сих пор чемоданчик с банками протухшей травы и порошков валяется где-то на дачном чердаке. Попросив у отца в долг денег на приобретение первичного набора, я ни одного не то что не продала, а даже не заикнулась никому о том, что у меня он есть.

Именно деньги в руках – не капиталы и не собственность – решают мои проблемы. Забыл, не успел, продолбал – просто заплати чуть больше. Потерял, украли – купи новое. Сразу же. Два. Двое трусов, две пары пляжных тапок, два деревянных котика, два чемодана.

Деньги – как технологии – начинают жить за тебя. Сначала они убирают за тебя, готовят, регистрируют тебя куда-то. А потом ты вдруг спохватываешься: а я вообще могу что-то сам?

Вот если меня оставить без телефона и без денег? Что будет вообще?

А с другой стороны, объявления в интернете. Нужна сумма на операцию. От этого зависит жизнь. И я такая: блин… это треть моей машины. И это два моих отпуска. Ну хорошо, три. Ладно, четыре… Не так уж много я зарабатываю.

И перевожу тысячу рублей. Не мало? Так спрашиваю себя. И – нуачё, я ж не миллионер. Другие сто переводят. Хоть что-то. Я ж работала. Не на дороге их нашла…»

Созависимость. С деньгами плохо, без них еще хуже.

Кольцов

2021–1950–1988 гг., Москва

Эта квартира. Дом с мемориальными досками на подъездах. По нынешним рыночным – базарным – временам ценное имущество. В свое время это стоило многих усилий. Намеки, звонки, услуги, отношения, водка, интриги, нужные люди, победы, творческие союзы, должности в них. На черта мне это все сдалось?

Я приехал в Москву талантливым провинциальным аспирантом. На защите кандидатской звучали возгласы: «Предлагаю присудить докторскую степень!» и «Зачем же докторскую? Он же кандидатскую защищает». «Своим» я так и не стал. Преподавательского места для меня на филфаке не нашлось: захвалили, запоздравляли и: «Вам с вашим талантом в нашей академической среде негде будет развернуться, мы вам дадим рекомендацию в самый творческий вуз Москвы, там учились A, B, C, а преподавали X, Y, Z и даже сам W!» И мне перечисляли фамилии. С одной стороны, тех, кого знала вся страна. С другой – тех, что на слуху были у широких кругов узкой прослойки: интеллектуалов, как говорят сегодня, заимствуя из английского; или интеллигенции, как выражались тогда, неоднозначно как-то при этом интонируя. «Еще очки нацепил» – м-да. Фамилии, носители которых слыли недосягаемыми полубогами, но втайне казались мне, что уж там, не такими и гениями – я-то никак не хуже. Профессура дореволюционных годов рождения, легендарные седины, пенсне, академические тома, на равной ноге с титанами – Пушкиным, Шекспиром. И выпускники – мои почти ровесники, но уже гремевшие официально, а иные – подпольно, что еще было почетнее. Сколько водки было позднее выпито с этими фамилиями да и с новыми, которые, в свою очередь, становились и славными, и маститыми, и признанными. Ступить с ними на один паркет? О да.

– Ну что ж, – покряхтывая, сказала матушка моя, Кривая Нина Григорьевна. – Не МГУ, конечно…

В семидесятые, ближе к восьмидесятым, я был во главе, кажется, одной из самых шумных и резонансных литературных стай. Мне принадлежало авторство самого называния нас – «сорокалетние». То была общность, согласие, казалось, идей и координат, литературное братство. Не цифра-возраст, но середина линии, эйдос расцвета виделся в этом самоназвании. Энергия – не протеста, но самой жизни. Впрочем, достаточно быстро все было упрощено и уплощено до понятия «поколение», хотя, строго говоря, что такое поколение? В каждом поколении есть всё. Условная совершенно категория. Идеи наши, описываемые со стороны, изменялись до неузнаваемости. Но да бог с ними, понятно, нужно же всё закомпоновать, к чему-то отнести, классифицировать. Фокус на частную жизнь и лирику, герой – приверженец «дворничества» и иных идеологий ухода из социальной жизни – вот что нам приписывалось. Битвы разыгрывались на страницах литературных газет и модного «Культобоза». Я, всегда в первых рядах боев, писал много, легко, с азартом, неизменно пытаясь вернуть глубину, непримитивность нашей платформе. Литературная Москва ждала каждой публикации. Я сам, достав из ящика свежую газету, разворачивал, читал вслух. Текст, отчужденный от меня, своего автора, заживший своей жизнью на этом тонком, но жестко держащем форму крахмальном листе, был хорош. Силен, упруг. Лёлечка жила, дышала вместе со мной этими публикациями, слушала, поддакивала. «Свои» звонили с восторгами, враги точили перья для ответа.

Вот подшивки тех газет за несколько лет, вон в том углу, слева, за книжным шкафом. Почти превратились в пыль. Или то не они? Другие, скопившиеся за годы пресловутой перестройки, когда я вдруг оказался один в поле воин, не у дел среди «своих» и подавно не свой среди чужих, порвав с теми и с этими, выйдя из всех и всяческих партий и группировок, без чего не существует писательская кухня, на которой вечно белая роза дружит против красной, а красная – против серо-буро-малиновой, и значение имеет тон, каким Н. поздоровался с М. или вовсе не поздоровался. К тому моменту, правда, высоты уже были за мной, круговую оборону я держал с хорошо укрепленных позиций. Здесь была и должность в Союзе, и докторская, защищенная тоже с боем, вопреки некоторым академическим бонзам, и кафедра в том самом институте, и репутация среди тех самых фамилий, и богатая библиография, которую всегда можно было швырнуть в лицо тем, кто разевал рот со жлобским: «Да ты кто такой?!» Да вот кто я такой – тысячи публикаций, сотни студентов и учеников-поклонников, десятки книг напечатаны, некоторые переведены на иностранные языки, в основном контрабандой, кстати. Накося выкуси.

Тут как раз случился и переезд в эту квартиру – в известном доме в самом центре, в знаковом месте. Это была победа.

Вскоре после переезда однажды вечером раздался телефонный звонок – в трубке незнакомый картавый голос с акцентом. Переводчица из крупного французского издательства просит о встрече, хочет работать над переводом моего романа. Она сейчас в Москве, да, хорошо бы встретиться, вполне удобно, если это будет у меня дома. Престижная квартира сразу пригодилась – я тогда подумал об этом, хотя, казалось бы, подобные вещи никак не должны меня волновать. Зато они сильно и откровенно волновали Лёлечку. Она достала какие-то скатерти, вышитые салфетки своей матери, еще какую-то вышитую кружевную и хрустальную дребедень, мельхиоровые вилки, оставшиеся от Кривой, сервиз, на который ушел, кажется, весь мой последний гонорар… Переводчица-француженка оказалась небольшой аккуратной дамой средних лет, но совершенно седой, с очень сдержанными, никак не галльскими манерами. Лёлечкина сервировка и салфетки ее умилили. Это же hand made, о-ля-ля, это очень дорого стоит. Вы могли бы быть миллионершей, мадам, если бы брали заказы на подобную работу…

Салфетки в сторону, мы здесь, чтобы работать над текстом. Я не знаю французского, но Лили действительно хорошо знает русский. Конечно же, ее бабушка из Одессы. Поразительный, сложный, тонкий процесс – перевода не слов, но чувств и образов одного языка на другой. Как Набоков переводил Пушкина? Впрочем, там одних комментариев на толстенный том – так и переводил. Не больно-то я доверяю в принципе искусству перевода: только в какой-то степени он возможен, не до конца, не до самого нутра. Как переведешь на какой-нибудь французский или там английский слово «хмарь»? Даже «метель» по-хорошему не переводима – словари дают вьюгу, бурю, снегопад… а это все не то. А «размашистый шаг»? Или тем паче «размашистый слог»? Никак не переведешь. «Взор» – чем отличается от «взгляда»? Или испанское слово ilusión – что-то среднее между «вдохновением» и «иллюзиями». Desilusionado – «разочарованный», а буквально – «лишенный иллюзий». И так далее, так далее…

Мы готовили роман к участию в престижной премии специально для иностранных авторов, переведенных на французский язык. Лили работала методично, скрупулезно, я проникся уважением, каким-то даже пиететом к ней и ее труду. Иногда мне казалось, что роман, который предстанет перед жюри конкурса, будет уже, скорее, ее произведением, чем моим. Зимой восемьдесят седьмого года я отправился в Париж, на церемонию. Предварительные этапы были успешно пройдены, в декабре. Аккурат накануне Нового года должно было состояться само вручение премии – со вскрытием конвертов на глазах у зала, как на знаменитом киношном фестивале. И-и-и-и… Гран-при-и-и получа-а-а-а-ает…

Среди номинантов оказался соотечественник, один из бывших «сорокалетних», к этому времени распавшихся и сухо здоровавшихся друг с другом при встрече. Вражды, впрочем, не было. Этот Володя всегда был одним из наиболее спокойных, что называется, приятных людей в нашем писательском улье – открытый, незлобивый. Он приехал в Москву, как и я, из одного из городов Черноземья, автором небольшой, довольно неловкой книжицы рассказов. Поступил учиться в институт, в котором я к тому времени уже преподавал, очень старался. Потом мелькал в авторах сценариев, переметнулся в ту сферу. Одно время мы жили неподалеку и даже наведывались друг к другу в гости. В основном мы к ним, так как Лёлечка, кроме вышитых салфеток, обычно мало что могла предложить гостям.

Обстановка вечера действительно была весьма торжественная, дамы в вечерних платьях. У Володи нашелся элегантный смокинг и галстук-бабочка с крахмальной манишкой.

Премию получил он. Мне, однако, выдали что-то вроде второй премии и деньги. Странное было чувство – почти победы. Не совсем, но поражения. Думалось невольно: ну ладно, не в этот раз, но уж в следующий-то… и – что там за знакомства у Володи? Откуда смокинг? Кто его переводчик?..

По советским законам нам полагались какие-то проценты от процентов от процентов от суммы. Этих денег хватило на две хоккейные сумки подарков: сапоги, шубы, модные французские платья жене и дочери, бабы из делегации советовали – колготки, белье, мы поможем вам купить. Не дожидаясь отъезда всей группы, я попросил отправить меня домой, в Москву, раньше запланированного срока. Мы и так уж пробыли тут долго, насмотрелся я вашего Парижу.

В девяностые вышел другой мой роман, выстраданный, выверенный, зрелый, промаринованный по редакциям несколько лет. Он остался незамеченным и читателями, и критикой – утонул в потоке хлынувшей в ту эпоху обескураживающей желтизны вперемешку с извлеченными из подполья, из-под полы шедеврами и «шедеврами». «Лолита», Довлатов, Солженицын, Серебряный век, Шаламов – все без разбору обрушилось на читающую публику. Ныне живущие пишущие собратья всех мастей, чуя опасную конкуренцию со стороны диссидентства, а то и недоизданных классиков, толкаясь и собачась на ходу, рванули к средствам массовой информации, а там – и к новым кормушкам. Некая культовая поэтесса из протестных шестидесятников допущена была – сенсация – на телевидение. На просьбу прочесть из ненапечатанного чистосердечно призналась: «А у меня нет ненапечатанного, у меня все напечатано…» Окапывались в креслах ведущих на самом культурном телеканале, в жанре сценаристов для кино- и телепроизводства, седлали беспроигрышных классиков, становясь срочно набоково-, или солженицыно-, или, на худой конец, новыми пушкиноведами. Были те, кто зацепился надолго – и доныне, старцами уже, мелькают, мелькают уютно, сыто рассуждая, усыпляя…

Что же до моих первых книг – и прозы, и критики, – они вышли и были замечены еще тогда, в эпоху «сорокалетних». Мой лирический герой, лишь отчасти автобиографичный, жил свою холодноватую, парящую в духовной выси жизнь. Большой роман, написанный по следам первых любовей и драм, не брали в печать. Боялись эротизма и эгоистических, несоветских откровений героя. Зато все знали, шептались, ждали: когда же, кто же решится издать. Он расходился в машинописном виде, почти самиздатом.

Книга рассказов «Весенний лед» – о ранней юности, детстве, школе – была прямо-таки популярна. Особенно часто звонили дамочки, рыдая, благодарили за рассказ «Возвращение рыжего». А он был практически документальным: был у меня в детстве рыжий кот, есть даже по сию пору пара наших совместных фото… были где-то, во всяком случае. И произошла, действительно, с ним такая душещипательная история – с долгим отсутствием и счастливым возвращением.

Анна

2010 г., Москва

На фотографии (Федя еще не родился, на подходе) Кося – вчера только с помойки, уши вертолетом, тонкая шея, глаза двумя золотыми полтинниками, хвост посудомоечным ершиком – сидит рядом со мной на диване. Я чешу его за ушком.

И вот теперь Федя пошел в одиннадцатый класс, на подбородке у него едва завязался пух. А Косю мы вчера похоронили в коробке из-под роликов, под елкой, в дальнем углу дачного участка. Федя копал ямку. Сначала в извечной подростковой ленивой манере два раза ткнул в спрессованную почву и сообщил: «Не копается», – предоставляя мне лопату вместе с возможностью удостовериться… Но вдруг забрал инструмент назад, велел взять фонарь и стал по-мужицки, остервенело дербанить лопатой землю, плотно прошитую корнями, дробить и выдирать их. «Без Феденьки мы бы не справились», – нараспев, с плакальщицкими интонациями произнесла моя мама.

Она притащила этого кота семнадцать лет назад, в марте. Ему было недели три. «Значит, – сказала Лёлечка, – он родился в феврале, может, даже двадцать девятого числа, в Касьянов день». Так рыжий котенок стал Касьяном, Косей.

«У меня в детстве был очень похожий кот, почти такого цвета, – сказал отец. – Помнишь, рассказ у меня “Возвращение рыжего”, популярный был рассказ, да». Мать кивнула, она помнила, конечно. Я не читала.

Старушка Росита не простила его появления, ее отношения с хозяйкой никогда не стали вновь такими нежными, как были раньше. Ей, родившейся в этой семье династической кошке, присутствие рыжего плебея с помойки было противно. Толстая, холеная Росита, получившая свое имя за нежный розовый нос, а прозвище Посикушка за манеру мстительно писать на вышитые подушки, к концу жизни стала худой и тощей, с перистой шерстью, на лапе у нее завелась какая-то мокнущая болячка. После ее смерти Коська стал единственным ребенком в семье. Я-то всегда была взрослой. А ребенок Федя был только мой, не семейный.

Мать постоянно нянчила рыжего кота на руках, таскала за собой, как дети таскают, прижимая к пузу, плюшевую игрушку. Она разговаривала с ним, а он отвечал блеющим мявком, называла уменьшительно-ласкательными именами, кормила из своей тарелки, из магазина каждый раз приносила вкусненького. Поднимала его, ухватив за подмышки, на задние лапы, причем он покорно жмурился и только с затаенным раздражением помахивал хвостом. «Кося, давай мусь-мусь», – означало, что она тянулась к нему лицом с тонким, точеным носиком, и он тоже тянулся к ней, и они терлись носами, как эскимосы. Когда она шла в сортир, кот сидел под дверью. Ей нравилось, по-детски округляя глаза, сообщать, что Кося умеет говорить «мама».

«Шут», – морщился отец. А мне иногда казалось, что кот мутирует и скоро превратится в человека.

Лето он проводил один в квартире. Соседка заходила кормить его. Из балованного шута-получеловека кот становился испуганным, полудиким существом, выбегавшим в коридор при звуке открывавшегося замка. Видя снова не ее, пригнувшись и прижав уши, на полусогнутых Касьян бросался обратно и забивался под кровать. Оттуда раздавалось дикое шипение.

Брать кота на дачу было сочтено опасным. Раз его привезли – он тут же сбежал и спрятался под баню. Полдня ушло на то, чтобы его оттуда извлечь, разве ж можно допустить, чтобы кот сидел под баней? После чего животное было посажено на длинную веревку и привязано к дереву. Весь день он орал и нарезал круги на своей привязи. К вечеру уперся лбом в ствол, как Карабас-Барабас в старом детском фильме про Буратино…

Предыдущие коты нашего семейства, представители династии, к которой принадлежала Росита, но не принадлежал рыжий Касьян, гуляли свободно, по нескольку раз в день курсируя между домом и улицей. Еще бы – в те поры мы жили на первом этаже.

Собственно, благодаря этому именно обстоятельству династия и образовалась. Прародительница по имени Лиза пришла под Новый год и постучала лапой в стекло балкона. Ее впустили, накормили и выставили. Через пятнадцать минут она уже ломилась в стекло второго балкона, выходившего не во двор, а на проспект…

Бабушка Мура увезла Лизу в свой маленький город после появления котенка, ее дочери, которую мы по неопытности сочли сыном и назвали Тишей, или Тихоном, – за ясный и тихий нрав. В тот момент моим родителям казалось, что два кота – это перебор; никому и в голову не приходило, что в самом скором будущем – с точки зрения мировой истории, практически тут же – в их доме будут проживать одновременно трое кошачьих и это перестанет кого-либо смущать. Итак, Лиза поехала в другой город, где, по слухам, характер ее испортился, она стала барыней, растолстела и довольно скоро умерла. А Тихонька осталась с нами.

Позже, через несколько лет Тихонька пропала. Было такое слово для котов, которые однажды ушли гулять и не вернулись. То же случилось и с Тихонькиным сыном Мартом, названным по месяцу рождения. Про него нам еще говорили, что видели в дальнем микрорайоне его маленькое тело, перебитое надвое чем-то острым, брошенное на чужом газоне.

Еще одно Тихонькино дитя, кошка Коутиньо, получила имечко в честь бразильского футбольного тренера Коутиньо. Имена котам в нашей семье давались не просто так. Она родилась во время матча с участием бразильцев и их тренера.

«А у нас котеночек родился, черненький, а на лапках беленькие сапожки и перчатки, и грудка беленькая», – меня до того распирало, что радостью я поделилась с вредным стариком-домоуправом. Больше не с кем было – лето, во дворе никого.

По той же причине каникулярного сезона Коутинка до осени осталась на попечении соседки. Вернувшись с югов, мы вошли в квартиру, и… «А где же котеночек?» Котеночек был совершенно дикий, жил в щели между шкафом и стеной и так шипел при попытке приблизиться к нему (к ней), что аж плевался.