Полная версия

Весьма срочно. Информационная дипломатия

Существуют и другие варианты категорирования дипломатов. Вот такой еще заслуживает внимания:

1) дипломаты, у которых нет мыслей и которые не умеют много работать;

2) дипломаты, у которых есть мысли, но которые много работать не умеют и не хотят;

3) дипломаты, у которых нет мыслей, но которые готовы много работать;

4) дипломаты, у которых есть мысли и которые умеют и хотят много работать.

Количество последних, как можно догадаться, невелико, но именно благодаря их труду и упорство внешняя политика решает поставленные перед ней задачи.

«Сколько дипломатов хвалилось тем, что переночевали с министром в одной палатке! Не в комнате отдыха, конечно, а в провинциальной глуши, в глубинке, во время походов. Вероятно, эта палатка была необыкновенно вместительной. У таких счастливчиков резко увеличивались шансы уехать в командировку в страну с хорошими бытовыми условиями и высокой зарплатой. Со временем, правда, и в этой среде конкуренция стала нарастать, и число сотрудников, не переночевавших хоть раз в той самой палатке, практически свелось к нулю…

Послов назначали не по конкурсу, а в результате кулуарных переговоров и интриг. Нужно было иметь «ходы» к директору департамента кадров, курирующему заместителю министра и, конечно, к самому министру. Понятно, если указания шли с самого верха, то министр отходил на второй план. Но в большинстве случаев решения принимались в Министерстве.

Поначалу заседание Коллегии проходило как обычно. Раздавались должности послов и вторых лиц, в роли которых обычно выступали советники-посланники. Этому – Китай, этому – Германия, этому – Швеция, этому – Македония, а этому (ха-ха) – Бангладеш. На высокие и престижные посты претендовали чиновники, близкие Министру (например, директор Департамента инициативных проектов, который никогда ничего не проектировал и никаких инициатив не выдвигал, но зато готовил Министру все речи и интервью) или имевшие поддержку на «самом верху». Для них существовал особый «подарочный фонд», которым распоряжался лично глава ведомства. Конечно, следовало учитывать предпочтения кандидатов. Если NN хотел общаться с сильными мира сего, его «отоваривали» страной, куда часто ездили сам Председатель Большой страны, парламентарии, министры и прочие шишки. Жизнь там была суматошной, но сулила восхитительную карьеру. А если стремился к тихому и спокойному существованию в какой-нибудь богом забытой, но не «пыльной» загранточке, то и такое было осуществимо. Чем плохо быть послом на Мальдивах или Сейшелах?».

Дипломаты и ученые

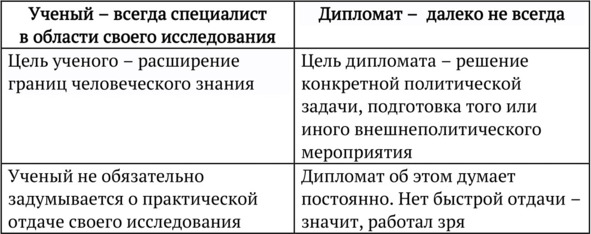

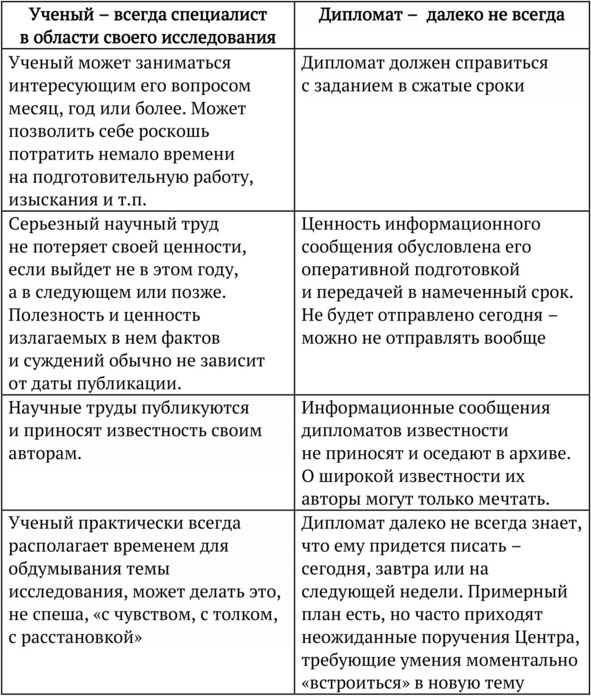

Определяя качества, присущие дипломату, следует четко представлять себе, чем они отличаются от качеств ученых, «доцентов с кандидатами». И те, и другие собирают фактический материал, изучают его, делают выводы. Третий или второй секретарь в посольстве готовит информационные документы, сотрудник научного института – статьи или монографии, студент Дипломатической академии, МГИМО или факультетов международных отношений других вузов – курсовые и выпускные квалификационные работы. В чем разница? Кое-что должно стать понятным из ниже приведенной таблицы:

Исследовательская работа ученого и дипломата

В науке каждым вопросом занимается специалист в своей области, так сказать, «узкий специалист». Энциклопедически образованных ученых, которые могли бы писать обо всем (как в эпоху Возрождения) сегодня нет, слишком велика общая сумма знаний. Почти все ученые в наши дни – те самые узкие специалисты. А вот в загранучреждении найти такого – это редкая удача. Иначе штат каждого посольства, генконсульства, торгпредства или другой миссии пришлось бы постоянно увеличивать, причем весьма существенно. Держать там экономистов, политологов, правовиков, страноведов и регионоведов… Для Центра это стало бы непосильным финансовым бременем. Так что для дипломатического представительства иметь «профи» по всем вопросам экономики, обороны, культуры, международных и внутриполитических процессов – слишком большая роскошь. Только если очень повезет, в какой-то загранточке найдется узкий эксперт для выполнения конкретного задания.

Сотрудник загранучреждения обязан быть специалистом широкого профиля, но не в том смысле, чтобы знать всё на свете, это нереально. Имеется в виду умение правильно подойти к изучению проблемы, даже если он раньше с ней не был знаком. Обладание способностью не утонуть в море информации, выхватить наиболее важные, определяющие факты, быстро освоиться с уже наработанными оценками. Сформулируем в этой связи такое определение:

Дипломат, занимающийся информационно-аналитической работой, обязан иметь на вооружении необходимые навыки, позволяющие ему найти оптимальный оперативный подход для оценки и анализа широкого круга проблем. Даже если прежде он понятия о них не имел.

Сложность информационно-аналитической работы дипломатов за рубежом и в Центре заключается в том, что она может быть связана буквально со всем на свете. Разумеется, современные технологии существенно облегчают жизнь сотрудникам внешнеполитических ведомств и загранпредставительств. Прежде, получив задание в формате «поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю, что», дипломат тут же мчался за справочниками, лихорадочно листал страницы, бегло пробегал взглядом учебники и монографии, схватывая на лету самые принципиальные, ключевые моменты. В настоящее время многие источники есть в интернете и не приходится рыскать по библиотекам, снимать с полки тяжелые тома, рискуя, что они свалятся на голову. Но это лишь отчасти помогает при выполнении поставленных задач. Пользоваться интернетом тоже нужно уметь, здесь имеются свои навыки, которые позволяют из множества ресурсов выделить самые информативные, достоверные и нужные.

С подготовкой каждого нового информационного сообщения расширяются знания дипломата, появляется опыт, набивается рука и к концу командировки он становится универсалом, «докой» в вопросах, о которых прежде и понятия не имел. До приезда в посольство в Пакистане я не мог предположить, что мне придется разбираться в устройстве имплозивного ядерного устройства, особенностях заправки топливом баллистических ракет с жидкостными двигателями, выявлять функциональные особенности китайских и российских авиационных моторов, которые ставили на пакистанских истребителях, производившихся по китайским образцам. Но со временем оперативные сообщения по этой тематике писались с ходу.

Возвращаясь к особенностям информационно-аналитической деятельности дипломатов и ученых, нужно признать, что отношения между этими категориями профессионалов-международников традиционно складывались очень непростые. Они посматривают друг на друга свысока, даже с некоторым пренебрежением. Дипломаты считают, что ученые витают в эмпиреях, занимаются абстракциями и их теории оторваны от реальной жизни. Ученые, со своей стороны, упрекают дипломатов в неспособности к глубокому осмыслению международных процессов и видению особенностей их развития на перспективу. Тем не менее между этими категориями аналитиков, несмотря на взаимное пренебрежение и третирование, может быть налажено продуктивное и полезное взаимодействие, и они могут органично дополнять друга.

Это хорошо понимали в советскую эпоху, когда сотрудники ключевых академических институтов (Института США, ИМЭМО, Института востоковедения и др.) на постоянной основе стажировались в посольствах за рубежом. Аналогичная схема была составлена для сотрудников Дипломатической академии, которая в то время была гораздо более глубоко встроена в систему Министерства иностранных дел, нежели сейчас.

В 1970-е годы к услугам ученых-аналитиков начала широкое прибегать разведслужба Первого главного управления КГБ СССР. В отличие от дипломатов, имевших официальный статус и, соответственно, прямые выходы на руководство страны пребывания, «ближние соседи» не всегда располагали такими возможностями. В редких случаях резидент занимал высокую должность, обычно в дипломатическом листе он фигурировал, как советник, первый или второй секретарь, чтобы не привлекать лишнего внимания. Зато крупный ученый со связями мог пробиться на самый верх иерархической лестницы, импонируя зарубежным собеседникам своими по-академически свободными суждениями и дистанцией от официоза. Это позволяло получать ценные сведения и выполнять разного рода задания по согласованию с внешней разведкой.

О. А. Гриневский рассказывал о том, какую роль в налаживании такого взаимодействия сыграл председатель КГБ и будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов:

Таким образом обе главные госструктуры, отвечавшие за информационный анализ во внешней политике (МИД и КГБ), в той или иной степени опирались на «академический сегмент». Несмотря на негласное соперничество, это приносило несомненные дивиденды. По своему личному опыту знаю, что в советское время информационно-аналитические материалы сотрудников Дипломатической академии по результатам зарубежных командировок высоко ценились в отделах МИД, а такие ученые, как Г. А. Арбатов (директор Института США) и Е. М. Примаков внесли свой немалый вклад в развитие политики СССР на американском и ближневосточном направлениях. О. А. Гриневский особенно выделял Примакова:

В конце 1980-х годов, в период перестройки, значение смычки науки и государственных ведомств, обеспечивавших информационно-аналитическую поддержку внешней политики, резко возросло. Целый ряд ученых перешли на работу в Министерство иностранных дел и разведывательные структуры. В МИДе часто устраивались мозговые штурмы с участием научных сотрудников. Однако уже в лихие 90-е наука отступила с завоеванных позиций, что, прежде всего, было связано с общим падением ее престижа, отсутствием внимания и поддержки со стороны руководства страной, финансированием по остаточному принципу. В настоящее время положение отчасти выправилось, но едва ли его можно назвать полностью удовлетворительным.

«Уже давно проницательный шеф КГБ Андропов подметил, что информация от подведомственных ему резидентур за рубежом сильно уступает (мидовской информации – авт.) если не по качеству, то по способам ее подачи. От послов в Москву шли телеграммы о доверительных беседах с королями, президентами и их министрами, и они тут же расходились «по большой разметке» всем членам Политбюро. А резиденты КГБ в капиталистических странах выходов на таких высоких лиц, естественно, не имели. Вот и решил умный Андропов поправить положение, привлекая к подаче информации директоров крупных научных институтов.

Для этого он избрал окольный путь. Дело в том, что в те годы общественные науки Советского Союза варились в собственном соку. За границу ученые почти не выезжали, доступа к секретной информации не имели, к разработке внешнеполитического курса не привлекались. А все их сведения о событиях в странах, которые они изучали, получали из советских газет или иностранной печати, которая была тогда под грифом «секретно» и находилась в спецхране.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Дж. Кеннан. Дипломатия Второй мировой войны. Москва: Центрполиграф, 2002, с. 150—151.

2

Л. Млечин. Андрей Громыко. Дипломат номер один. М., РОССПЭН, 2021, с. 127.

3

Ж. Камбон. Дипломат. Г. Никольсон. Дипломатия. М., Научная книга, 2006, с. 189—194.

4

Обращение Г. Киссинджера к читателям // Советско-американские отношения. Годы разрядки 1969—1976. Сборник документов. Том 1. 1969 – май 1972. Книга 1. 1969 – 1971. М., Международные отношения, 2007, с. XIV—XV.

5

В. О. Печатнов. А. А. Громыко – посол, американист, личность // Современная Европа, 2019, №4, с. 151.

6

См.: А. А. Громыко. Памятное. Книга 1—2. М.: Политиздат, 1988; А. М. Коллонтай. Дипломатические дневники 1922—1940. Том 1. Москва, Academia, 2001; А. Ф. Добрынин. Сугубо доверительно. М., Автор, 1996; Э. Сатоу. Руководство по дипломатической практике. М., Институт международных отношений, 1961; К. Исии. Дипломатические комментарии. М., ОГИЗ-Госполитиздат, 1942; Дж. Кеннан. Дипломатия Второй мировой войны. Москва: Центрполиграф, 2002; О. А. Гриневский. Сценарий для третьей мировой войны. Как Израиль едва не стал ее причиной. М., ОЛМА-Пресс, 2002; Ю. В. Дубинин. Информационно-аналитическая функция дипломатических представительств за рубежом // Право и управление. XXI век, №4 (21), 2011.

7

В. Ежов. Из жизни молодого дипломата. М., Вече, 2011,

8

В. Плэтт. «Информационная работа стратегической разведки». М., Издательство Иностранной литературы, 1958.

9

Дж. Хьюз-Уилсон. История катастрофических провалов военной разведки. Екатеринбург, Гонzо, 2014.

10

В. В. Демидов. «Информационно-аналитическая работа в международных отношениях. М., НИЦ ИНФРА-М, 2023.

11

См. например: А. А. Долгушева. О роли информации в функционировании хозяйственных объектов // https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-informatsii-v-funktsionirovanii-hozyaystvennyh-subektov/viewer; И.Н.Фомин. Влияние информации на ускорение развития общества // https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-informatsii-na-uskorenie-razvitiya-obschestva/viewer.

12

То есть двусторонние отношения (дипломатический жаргон).

13

Ю. Дубинин. Информационно-аналитическая функция дипломатических представительств за рубежом // Право и управление. XXI век, №4 (21), 2011, с. 107.

14

Информационная работа стратегической разведки, с. 38.

15

См. например: В.А.Мельник. Введение в политическую теорию. Мн., Вышэйшая школа, 2012; А.А.Дегтярев. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации политических решений // http://www.politanaliz.ru/articles_57.html.

16

Положение о Посольстве Российской Федерации // Официальный сайт МИД России // https://www.mid.ru/ru/about/legal_status/1721568/.

17

А. П. Шевякин, О. М. Хлобустов. Юрий Андропов: реформатор или разрушитель? М., ЭКСМО, 2014, с. 39.

18

М. А. Меньшиков, советский посол в США в 1958—1962 гг., то есть непосредственно перед Добрыниным.

19

П. Сэлинджер, пресс-секретарь президента Дж. Кеннеди.

20

Сугубо доверительно, с. 38.

21

Там же, с. 344—345.

22

Поясним происхождение этих жаргонизмов. С 1918-го по 1952 год советское внешнеполитическое ведомство размещалось в здании на Кузнецком мосту, рядом со структурами госбезопасности на Лубянке, включавшими и внешнюю разведку (иностранные отделы ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД и Первое главное управление КГБ). Отсюда и термин «ближние». А сотрудников военного атташата, поскольку они подчинялись Генеральному штабу министерства обороны (ГРУ), географически удаленному от здания внешнеполитического ведомства, было принято именовать «дальними».

23

Из жизни молодого дипломата, 2011, с. 98.

24

Информационно-аналитическая функция дипломатических представительств за рубежом, с. 110.

25

Документы внешней политики СССР. 1943. Том XXVI. Кн.. М., МИД РФ, 2016, с. 103.

26

АВП РФ, ф. 06, оп. 2, п. 13, д. 144, л. 88.

27

Там же, л. 88—89.

28

Франсуа де Кальер – французский дипломат XVII в., автор классического труда, который до сих пор служит для дипломатов настольной книгой: «О способах ведения переговоров с государями».

29

Ф. де Кальер. О способах ведения переговоров с государями. М.: Гендальф, 2000, с. 109; Руководство по дипломатической практике, с. 96.

30

В. М. Молотов – посол в Монголии, П. К. Пономаренко – посол в Польше, Индии, Непале, Нидерландах, советский представитель в МАГАТЭ, К.Ф.Катушев – посол на Кубе, В. С. Черномырдин и М.Ю.Зурабов – послы на Украине.