Полная версия

Всё есть процесс. Наука складности – 2

Из приведённого фрагмента видно, что имена богов используются именно как инструмент описания картины мира сообразно назначенной для каждого из них роли. Хаос, Гея, Эрот – это всё не что иное, как наблюдаемые людьми потенции и принципы действия, приводящие в движения окружающий мир. И если бы Ньютону было суждено сделать своё открытие в те времена, то мы бы увидели в античном пантеоне ещё и Бога Всемирного Тяготения.

Четверица, которую мы сегодня транслируем в Науке складности сродственна той, древней, о которой Аристотель узнаёт у Эмпедокла, но представляет собой новый уровень её осмысления. Древняя четверица была основой для последующих размышлений и была оставлена в прошлом, когда человек научился видеть большую сложность вещей (формальная концепция сложности представлена в разделе «Основания этики складности»). Современная четверица знаменует начало следующего витка познания, собирая для своего объяснения все этапы построения картины мира, пройденные человечеством с того времени. Более предметно мы коснёмся этого вопроса в самом конце данной работы.

Таким образом, во времена Эмпедокла и Аристотеля ключи от знания древней четверицы (т. е., практическое понимание того, как и для чего на самом деле использовались четыре выделенных сущности) уже должны были быть потеряны, время же для современной четверицы на тот момент не настало, поскольку далеко не все компоненты, необходимые для её возникновения были на тот момент сформулированы и изучены. Более подробно этот вопрос разбирается далее, в разделе «Примеры жизненных циклов».

Что могло помешать в то время «приземлению» метафизического исчисления на природу вещей?

В рассуждениях Аристотеля ставится вопрос, который, вполне возможно, был в те времена центральным местом рассуждения многих философов: вопрос о причине движения. Для учёных Древней Греции было эмпирически очевидно, что одни вещи, такие как камень, покоятся, а другие, такие как дерево, человек, огонь – изменяются. Разгадать это различие их природной сущности считалось делом наивысшей важности.

Только сегодня, когда учёные проникли в тайны света и элементарных частиц, мы можем видеть, что данный вопрос, в его древней постановке не имеет смысла: движение присуще Природе от её начала, ибо и свет и элементарные частицы никогда не находятся в покое и не устают колебаться со временем.

Поэтому, говоря о природе вещей (а точнее, о природе сложных вещей) необходимо ставить вопрос не о причине движения, как такового, а о скоординированности этого движения, о приобретении им того или иного характера.

А. А. Богданов проложил для решения этого вопроса правильные рельсы, когда сформулировал идею «деятельности», как метода описания мира. А наша скромная панк-научная группа поставила на эти рельсы поезд, сформулировав идею «процесса», как качества, присущего всем без исключения явлениям природы и рассмотрев деятельность, как частный случай процесса, а сам процесс – как явление, существующее в иной системе координат.

С этого тезиса мы и начнём изложение материала. По ходу дела, покажем, что означают все подчёркнутые Аристотелем и затем им же отметённые обстоятельства, а также как их на самом деле можно использовать на практике.

Любая техническая система с необходимостью имеет в своём составе источник энергии, преобразователь, действующий орган и регулятор.

С другой стороны, если существуют многие науки о причинах, одна – об одном начале, другая – о другом, то какую из них надо признать искомой нами наукой и кого из тех, кто владеет этими науками, считать наилучшим знатоком искомого предмета? Ведь вполне возможно, что для одного и того же имеются все виды причин; например, у дома то, откуда движение, – строительное искусство и строитель; «то, ради чего» – сооружение; материя – земля и камни; форма – замысел дома (logos). И если исходить из того, что было раньше определено по вопросу, какую из наук следует называть мудростью, то имеется основание называть каждую из этих наук. Действительно, как самую главную и главенствующую науку, которой все другие науки, словно рабыни, не смеют прекословить, следовало бы называть мудростью науку о цели и о благе (ибо ради них существует другое). А поскольку мудрость была определена как наука о первых причинах и о том, что наиболее достойно познания, мудростью надо бы признать науку о сущности.

– 996b Здесь и далее в главе цитаты по «Аристотель – Сочинения в четырех томах.» Том 1 / Ред. В.Ф.Асмус, 1976.Впрочем, те, кто облекает свои мудрствования в форму мифов, не достойны серьезного внимания у тех же, кто рассуждает, прибегая к доказательствам, надлежит путем вопросов выяснить, почему, происходя из одних и тех же начал, одни вещи по своей природе вечны, а другие преходящи. А так как причины этого они не указывают, да и не правдоподобно, чтобы дело обстояло так, то ясно, что у этих двух родов вещей не одни и те же начала и причины.

– 1000aПосле того как мы выяснили относительно идей, уместно вновь рассмотреть выводы, которые делают о числах те, кто объявляет их отдельно существующими сущностями и первыми причинами вещей. Если число есть нечто самосущее (physis) и его сущность, как утверждают некоторые, не что иное, как число, то необходимо, чтобы одно из них было первым, другое – последующим и чтобы каждое отличалось от другого по виду, так что либо [а] это свойственно прямо всем единицам и ни одна единица не сопоставима ни с какой другой, либо [б] все единицы непосредственно следуют друг за другом и любая сопоставима с любой, – таково, говорят они, математическое число (ведь в этом числе ни одна единица ничем не отличается от другой), либо [в] одни единицы сопоставимы, а другие нет (например, если за «одним» первой следует двойка, затем тройка и так остальные числа, а единицы сопоставимы в каждом числе, например: единицы в первой двойке – с самими собой, и единицы в первой тройке – с самими собой, и так в остальных числах; но единицы в самой-по-себе-двойке несопоставимы с единицами в самой-по-себе-тройке, и точно так же в остальных числах, следующих одно за другим.

> Поэтому и математическое число счисляется так: за «одним» следует «два» через прибавление к предыдущему «одному» другого «одного», затем «три» через прибавление еще «одного», и остальные числа таким же образом. Число же, [принадлежащее к эйдосам], счисляется так: за «одним» следуют другие «два» без первого «одного», а тройка – без двойки, и остальные числа таким же образом).

– 1080aПроисхождение термина «метафизика» случайно. В I в. до н. э. греческий ученый Андроник из Родоса решил привести в порядок и «переиздать», т.е. исправить и заново переписать, рукописи Аристотеля. В своем издании Андроник вслед за группой сочинений, относящихся к физике (ta physika), поместил группу трактатов, в которых Аристотель рассматривал вопросы, относящиеся к проблемам бытия и познания. Андроник объединил эти сочинения под названием «То, что [идет] после физики» (ta meta ta physika). Со временем термин этот («метафизика») приобрел особое философское значение. Им стали обозначать вообще все философские учения о началах (принципах) бытия вещей и о началах их познания, иначе говоря, высшие вопросы онтологии и гносеологии (теории познания).

Источник тот же, вступительная статья.И кроме того, эти числа должны либо существовать отдельно от вещей, либо не существовать отдельно, а находиться в чувственно воспринимаемых вещах (однако не так, как мы рассматривали вначале, а так, что чувственно воспринимаемые вещи состоят из чисел как из составных частей), либо один род чисел должен существовать отдельно, а другой нет.

– 1080bЕсли же единицы отличаются друг от друга в разных числах и лишь единицы в одном и том же числе не различаются между собой, то и в этом случае трудностей возникает нисколько не меньше. В самом деле, взять, например, самое-по-себе- десятку. В ней содержится десять единиц, и десятка состоит и из них, и из двух пятерок. А так как сама-по-себе-десятка не случайное число и состоит не из случайных пятерок так же как не из случайных единиц, то необходимо, чтобы единицы, содержащиеся в этой десятке, различались между собой. Ведь если между ними нет различия, то не будут различаться между собой и пятерки, из которых состоит десятка; а так как они различаются между собой, то будут различаться между собой и единицы. Если же они различаются, то могут ли быть [в десятке] другие пятерки кроме этих двух или же не могут? Если не могут, то это нелепо; если же могут, то какая именно десятка ю будет состоять из них? Ведь в десятке нет другой десятки, кроме нее самой. Но вместе с тем [для них] необходимо и то, чтобы четверка слагалась не из случайных двоек, ибо неопределенная двоица, по их мнению, восприняв определенную двойку, создала две двойки, так как она была удвоительницей того, что восприняла.

– 1082aМожно предположить, что Гесиод первый стал искать нечто в этом роде или еще кто считал любовь или вожделение началом, например Парменид: ведь и он, описывая возникновение Вселенной, замечает:

Всех богов первее Эрот был ею замышлен.

А по словам Гесиода:

Прежде всего во Вселенной Хаос зародился, а следом широкогрудая Гея.

Также – Эрот, что меж всех бессмертных богов отличается.

– 984b…свободное движение не имеет никакой видимой причины. Почему предметы способны вечно лететь по прямой линии мы не знаем, происхождение закона инерции до сих пор остаётся загадкой.

– Р. Фейнман, Первая лекция серии «Характер физического закона», Корнелльский университет, 1964г.…[вследствие некоммутативности эрмитовых операторов] в квантовой механике запрещён покой.

– А. М. Семихатов «Непредставимый мир внутри нашего»Процесс

Всё есть процесс

Рано или поздно, системные противоречия усиливаются до того, что перевешивают организационную связь (системы); тогда должен наступить кризис, ведущий либо к её преобразованию, либо к распадению, крушению

А. А. БогдановМы не только не знаем, что такое деятельность, но также не знаем, как это узнать. Дело здесь не в том, что мы не применили какую-то сумму операций, уже известных нам, не вложили некоторый труд и не выяснили, что это такое. Дело в том, что у нас, по видимому, нет необходимых средств и процедур, нет того аппарата понятий и методов анализа, с помощью которого это можно было бы выяснить.

Г. П. ЩедровицкийДеятельность есть процесс, протекающий под водительством сознания.

Д. Л. Черняк, А. А. Бойцов«Видя, что квантовая запутанность тесно связана с неопределённостью состояний частиц, мы можем сразу предположить, что этот эффект принадлежит к механизму Случайности, т. е., происходит не в Пространстве, а во Времени. Т.е., формально, это не „две частицы синхронизируют состояния“, это мы приходим в тут точку Буди, где „состояние частиц синхронно“…»

– Наука складности, с.64В 2021 году вышла книга «Наука складности», которая вводит читателя в мир процессов и учит смотреть на все явления в совершенно новом, динамическом ключе. Сегодня мы предлагаем читателю второй том, с дальнейшим развитием теории. В нём будет раскрыт темпоральный аспект процессов и фазовый закон, который его описывает. Мы покажем, как фазовый закон проявляется в нашей жизни – от индивидуальной жизни каждого человека, до смены технологических укладов и до фаз эволюции сознания. Настало время обсуждать новую картину мира – ту, которая будет у человечества после эволюционного перехода, который сейчас идёт.

Обо всём этом вы узнаете из дальнейших глав книги, но давайте снова начнём с самых простых вещей.

Отправной точкой Науки складности является утверждение, что

«». Всё есть ПРОЦЕСС

Эту сентенцию не нужно рассматривать как закон, который говорит, что всё есть процесс, а не, скажем, субъект, объект, или что-то ещё. Это «всего лишь» утверждение о том, что мы на абсолютно любое явление, будь оно субъектом, объектом, взаимодействием, или чем-то ещё, имеем право посмотреть так, как будто оно является процессом. Наука складности занимается разработкой методологии этого подхода.

Определение: Процесс – это постоянное преобразование чего-то одного, во что-то другое за счёт совместного действия составляющих Процесс элементов.

В ракурсе этого определения вполне логично, что мы всегда имеем дело с процессами. Если бы некое явление не совершало упомянутого преобразования, то мы бы его просто не могли обнаружить. Оно было бы для нас полностью прозрачным.

Преобразование определяет сущность процесса.

Хорошим примером процесса для нас может послужить обычный стул. Его делает стулом то, что он преобразует четверть квадратных метра пола в одно удобное сиденье.

рис. 1. Стул, как процесс

Это преобразование он делает постоянно в течение своего жизненного цикла. Камень, лежащий на дороге – это тоже процесс, который поглощает и отражает свет, действует тяжестью на грунт и будет отклонять (преобразовывать) наше прямолинейное движение на автомобиле в руление, когда мы, даже без прямого с ним контакта, просто обнаружим, что едем прямо на него.

Поскольку процесс – это постоянное явление, которое формируется повторяющимся действием или множеством действий составляющих его элементов, то мы вправе сделать далеко идущий вывод о том, что это действие должно быть связано с колебаниями. Т.е., чтобы элементы процесса могли действовать повторно, им необходимо осуществлять колебание между состоянием внешнего действия и состоянием восполнения энергии для этого действия. Именно колебательная природа процесса оправдывает то обстоятельство, что процесс, постоянно действуя, способен определённое длительное время сохранять целостность, не разлететься, отдав без восполнения всё вещество и не замереть, отдав без восполнения всю энергию.

Это наблюдение о колебательной природе процесса даёт нам общее представление о месте процессов в описании окружающего мира: они описывают его волновую природу.

Мир объектов описан Аристотелем и с тех пор хорошо изучен. Современная наука, однако, уже давно столкнулась с недостаточностью этого описания и сформулировала теорию квантовой механики – корпускулярно-волнового дуализма. Но если про мир корпускул мы знаем почти всё, то что такое мир волн? Казалось бы, сегодня, зная уравнения Максвелла и Дирака, мы знаем про волны более чем достаточно, однако это не совсем так. Волновые математические модели настолько сложны, что не могут являться непосредственным описанием элементарных процессов в то время, как корпускулярные модели подчиняются правилам обычной арифметики. Эта невозможность, в свою очередь, нарушает дуалистический паритет, не позволяет ставить знак равенства между волной и частицей, как минимум, по показателю их сложности.

Уже одно это обстоятельство должно наводить нас на мысли о том, что волновые математические модели выражают не суть описываемых явлений, а лишь их проекцию на инородный им (в конкретном случае – корпускулярный) метод моделирования. Собственно, дифференциальное и интегральное исчисления – это и есть ни что иное, как доведённая до предела (т.е., выраженная в пределе дискретных бесконечно малых) корпускулярная модель. Достаточно ожидаемо то, что на своём пределе корпускулярная модель соприкасается с волновыми свойствами и позволяет их отражать. Но так же достаточно очевидно, что она от этого не перестаёт быть корпускулярной и не становится волновой. Это заставляет нас поставить вопрос о существовании принципиально иной модели, построенной на ином исчислении, при помощи которого волновые процессы будут описываться более естественным для них способом, по своей простоте сопоставимым с корпускулярной арифметикой.

Описанный Наукой складности взгляд на Мир, как на процесс является новым способом оценки явлений природы через их сущностную (качественную) характеристику и волновую природу. Способом, для которого «корпускулярно-волновое» описание является естественным, а не парадоксальным. В частности, в первом томе Науки складности мы уже касались вопроса интерпретации квантовой запутанности:

Одновременное применение двух методологий для познания окружающего мира позволяет достигать более глубоких результатов. Так, например, в наших повседневных рассуждениях мы легко объективируем явление «сознания», т.е. мы его называем, рефлексируем, обсуждаем. Но, одновременно, мы не можем его определить, потому что сознание – это процесс и его действие не может быть описано через объекты. Объективация позволяет нам ставить вопросы относительно него и держать в поле внимания, но постигать его гораздо удобнее через парадигму процессов.

Поскольку эти два описания мира – объектное и процессное, комплементарны, нам следует ожидать, что законы этих описаний и методология их применения будут разительно отличаться. В противном случае не было бы никакой причины для того, чтобы они разделялись – чего-то одного было бы вполне достаточно.

Всякий раз, когда учёным удаётся найти ракурс, в котором некоторые сложные процессы начинают выглядеть просто, это сулит серьёзное упрощение каких-либо вычислений и новые открытия. Вводя в научный дискурс методологию складности мы ожидаем именно этого эффекта.

Одним из отличий волнового способа описания Мира от объектного является то, что волновая часть – сущностная, т.е. корректный вопрос в отношении неё будет не «что видим?», а «что происходит?».

Например, по описанию всадника, который скачет по полю с шашкой наголо и громко кричит, мы можем решить, что это «казак на войне», а задав вопрос относительно того, что происходит, узнаем, что, на деле, это крестьянин гонит воров со своих посевов, а шашку он ранее рачительно припас при неизвестных обстоятельствах.

В чём польза Науки складности? Парадигма складности, требует задавать именно сущностный вопрос и, фактически, учит нас смотреть на предметы, как на волновые сущности. Этому взгляду нас должна учить квантовая механика, но она этого не будет делать, пока не оторвёт своё внимание от частиц, не справится с вопросами масштаба и не научится видеть квантовые явления в макромире. Мы предвидим, что через некоторое время это случится – немного быстрее с нашей помощью, или немного медленнее, своим, трудным академическим чередом.

Четверица

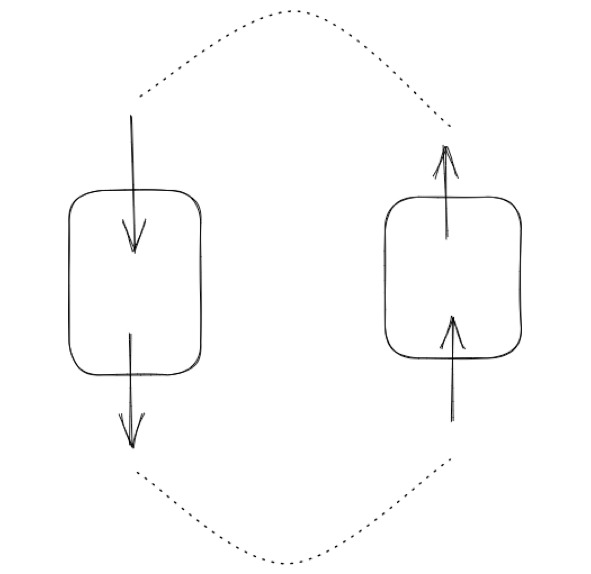

Если мы нарисуем процесс, который что-то во что-то преобразует (мы здесь намеренно воздерживаемся от терминологической объективации), то нам будет понятно, что на его входе что-то уменьшается, а на выходе прибавляется. Поскольку Вселенная, в целом, стремится к равновесию (в том плане, что она не любит никаких недостатков и переизбытков), а также, поскольку у нас есть диалектический закон единства и борьбы противоположностей, то обязан существовать процесс, который делает обратное преобразование. Причём, этот обратный процесс будет отличаться от первого.

Рис. 2. Дуальная пара

Если у нас есть эти два процесса и мы их закоротим, то получается взрыв. Мы во Вселенной взрывы видим, но не слишком часто. Когда, глядя на соединение противоположных процессов, мы видим, что «взрыва» не происходит, а идёт некоторая медленная реакция, то, по привычке дуального мышления, нам будет хотеться думать, что это нам попались такие особенно мирные противоположные процессы, или что эти процессы имеют особые согласующие переходные зоны.

Чтобы перейти к процессному мышлению, нам необходимо задаться вопросом «а что такого в этих процессах особенного?». Мысленно, а затем и натурно исследуя этот вопрос мы обнаружим между такими процессами некие демпферы, замедляющие взаимодействие. Когда таких демпферов нет, перенос энергии и ресурса между противоположными процессами происходит весь и одномоментно, накачивая эти же процессы новым ресурсом для трансформации, что и вызывает эскалирующую бурную реакцию. Демпферы замедляют этот перенос и эскалации не происходит.

Процессный подход требует выделять эти демпферы и рассматривать их, как отдельную пару сущностей, а не как структурные части процессов первой пары. Это выделение правомерно в силу того, что эти демпфирующие части существуют всегда, с той же неумолимой неизбежностью, что и два элемента первой пары.

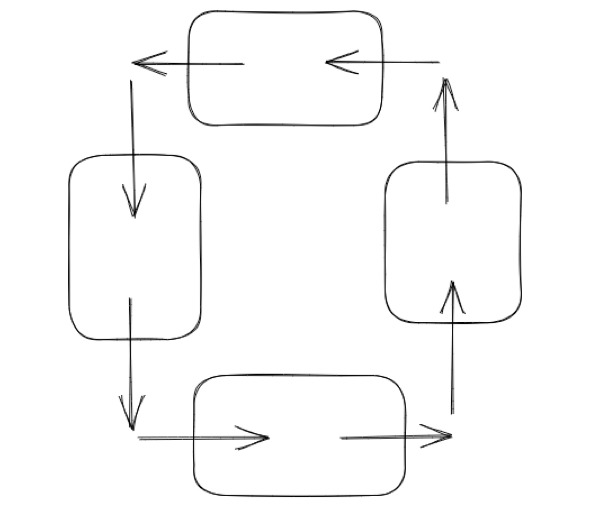

Возникновение этой второй пары полностью соответствует развёртыванию диалектического принципа, поскольку если мы имеем одну дуальную пару, обязательно должны иметь к ней вторую, т.е., дуальную «дуальную пару».

Рис. 3. Две дуальных пары в четверице

Причём, эти пары, очевидно, друг от друга дуально отличаются: одна из них в Науке складности известна как «агрессивная», между элементами которой возникает «коротыш». А вторая известна, как «пассивная,» элементы которой друг с другом почти не взаимодействуют и этим же качеством они демпфируют агрессивную пару. Видится вероятным, что именно взаимная пассивность этой второй пары процессов долгое время делала её незаметной для естествознания.

За примерами таких четвериц мы отошлём пытливого читателя к первому тому Науки складности, где они подробно рассмотрены в различных проявлениях, включая четыре фундаментальных физических взаимодействия и четыре взаимоисключающих (т.е., чистых и не смешиваемых) стратегии социального поведения.

Аналогия

Если мы обратимся к определению сформулированного Ф. Энгельсом закона единства и борьбы противоположностей, то прочтём:

И это звучит слишком «философски», поскольку определения понятий «движения», «развития», и «взаимопроникающих противоположностей» вынесены за скобки. Гегель, давший основу этим рассуждениям, говорит о двух «началах», которые тоже неизвестно чем являются. Но если мы, в нашей новой парадигме, скажем, что «начало» – это процесс, если, обсуждая диалектический закон, мы скажем, что «есть два процесса…", то дело прояснится и многое начнёт вставать на свои места. В частности, предельно прозрачными становятся механизмы закона перехода количественных изменений в качественные, которые обсуждаются в первом томе Науки складности и закона отрицания отрицания, подробному исследованию которого, по сути, и посвящёна настоящая работа.

Итак, мы обнаружили то простое обстоятельство, что любая дуальная пара – это пара противоположно направленных процессов и она всегда сопровождается комплементарной ей парой двух других процессов. Таким образом, в составе любого явления мы всегда сможем обнаружить 4 процесса, которые будут отличны друг от друга, причём два из них будут агрессивными, т.е., вызывать при взаимном соприкосновении значимое увеличение энтропии, а два – пассивными, т.е. не будут при соприкосновении вызывать значимого увеличения энтропии. Вместе эти четыре процесса образуют циклическую конструкцию, в которой трансформируется и передаётся некая субстанция.

Каждый из этих процессов не равен своему парному и, уж естественно, не равен обоим процессам другой пары. Иными словами, все эти процессы . Если же мы рассмотрим каждый из них в отдельности, в своей области действия, то обнаружим, что они также друг друга . Т.е., в рамках одного из этих процессов, мы не обнаружим других трёх процессов . Если бы они не исключали друг друга, если были бы взаимозаменяемы, то не было бы смысла им быть в таком количестве, однако диалектика говорит нам о том, что они обязаны быть. не взаимозаменяемы взаимоисключают того же уровня

Тезис о взаимоисключении – важная часть картины, на восприятие которой мы внутренне настраиваемся при процессном подходе и о нём необходимо постоянно помнить при анализе реальных явлений окружающего мира.

Если, рассуждая логически, мы видим, что эти процессы будут различаться, то следующим закономерным для нас вопросом будет «чем?» – в чём заключается их различие?

В первом томе мы показали, что это различие носит качественный (а не количественный) характер. Анализируя качества четвёрки процессов одного уровня, мы обнаружим, что в ней обязательно найдутся процессы, которым мы сможем приписать выполнение «консолидации», «хранения», «поиска» и «переноса». И хотя, на первый взгляд, это выглядит как плохая эзотерика, во-первых, это методически проверяемое обстоятельство, а во-вторых, для описанной конструкции из активной и пассивной дуальных пар, способных сформировать замкнутый цикл, это сочетание – единственное корректное решение и оно носит название «складность».