Полная версия

Григор – сын гор, история в тысячу лет

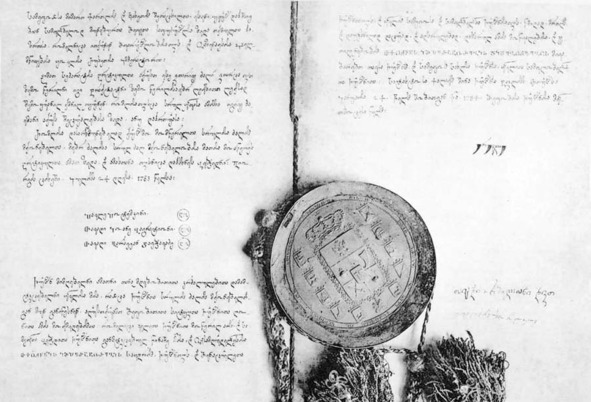

Так родился Георгиевский трактат – договор в Егорьевской крепости июля 24-го дня 1783 года, по которому Ираклий признавал покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязываясь служить российской императрице. Екатерина, со своей стороны, выступала гарантом целостности территорий Картли-Кахети. Кроме прочего, трактат уравнивал в правах грузинских и русских дворян, духовенство и купечество, соответственно. С грузинской стороны договор подписали князья Иванэ Багратион-Мухранский (муж дочери Ираклия) и Гарсеван Чавчавадзе.

К трактату, в соответствии с артикулом №9, прикрепили перечень фамилий грузинских князей (тавадеби) и дворян (азнауреби). Всего в списке значилось 62 фамилии князей и 317 фамилий дворян. Из последних, принадлежащих собственно царю, 82 фамилии (включая Арешишвили), католикосу – 13, князьям – 22211.

В связи с заключением Георгиевского трактата началось строительство Военно-Грузинской дороги между Грузией и Россией, вдоль которой сооружено несколько укреплений, в том числе крепость Владикавказ в 1784 году. Позже, в 1801 году, Александр I упразднил Картли-Кахетинское царство, присоединив его к Российской империи.

О происхождении фамилии писал сын последнего грузинского царя Георгия XII, историк Иоанэ Багратиони (1768—1830): «Их предки жили в своей ванской вотчине Арцун, которое известно нам как Ареш. А по причине завоевания этих территорий турками, семья переехала в Армению и была принята царем в качестве дворян. Особым покровительством пользовались Арешашвили от царя Вахтанга VI. А потомки их породнились с Орбелианами и вписаны царем Ираклием в Трактат. Некоторые представители рода переехали в Россию, где продолжили свою линию. Об этой семье писали армянские историки Орбеляны»12. Также у И. Багратиони читаем: «Предок их был известен как Ашакур Арцунел». Вероятно, некий Ашакур, если имя не искажено временем и летописцами, был далеким предком, жившим в Арцуне-Арчеше. Далее историк отмечал, что упоминаемые в грузинских грамотах-гуджарах азнауры Арешиани (Аришиани), Арешишвили и Арешидзе (Аришидзе) – представители ветвей одного рода.

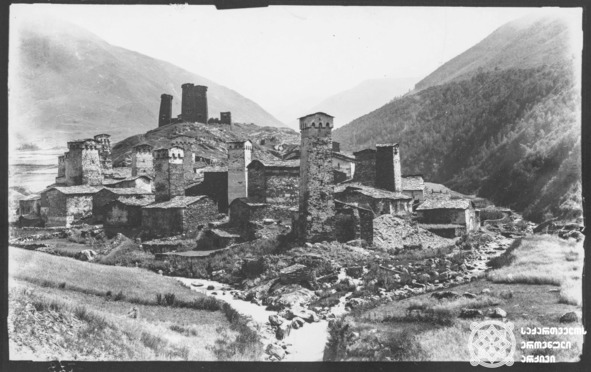

Село Геби в Горной Раче

Помещики Арешидзе владели крепостью Дегцихе близ села Геби, в ущелье Мухамеши (регион Горная Рача в Западной Грузии) до XVII века – времени их истребления разгневанными жителями Геби. Событие «увековечено» в народном эпосе – средневековой притче «Гибель князей Арешидзе». Причиной стал обычай, по которому право первой брачной ночи имели хозяева поместья. В итоге, сговорившись с княжеским приказчиком, крестьяне устроили засаду на охотившихся в горах братьев и убили всех. А может, и не всех. Давно это было… Старинное село у истоков окутанной легендами (вспомните аргонавтов) реки Фазис (Риони), оставшись без господ, стало принадлежать князьям Джапаридзе. В Дегцихе и теперь можно увидеть развалины крепости далеких родственников в окружении двадцатиметровых башен, о которых писали в своем отчете Никифор Толочанов и Алексей Иевлев. Венчают такие жилища военно-оборонительные площадки с бойницами – «дуро».

Фамилия отмечена и в историческом романе К. Гамсахурдиа «Десница великого мастера» о событиях в Грузии XI века: армянский монах Захарий – артануджский азнаур из рода Аришиани.

В Центральном государственном архиве Грузии удалось найти царские грамоты (სიგელი) или гуджары:

Давида X 1523 года о разделе дома Бараташвили, в которой указан Амза Арешишвили;

Симона I (Свимона) 1583 года о пожаловании семье деревни Вархуно (Варховна) в долине реки Храми;

Ростома (Хосро-мирзы) 1646 года о возвращении Отману Арешишвили ранее отобранных поместий;

Вахтанга V (Шах-Наваз хана), составленную секретарем Бегтабегом «в год хроникона 349 (1661), марта 15», где дворяне Фридон, Солаг и «все вообще Арешевы» выступают посредниками в судебной тяжбе влиятельных князей Бараташвили с дворянами Корганашвили;

Георгия XI (Шах-Наваз хана II) 1709 года о пожаловании земель Бежану Арешишвили;

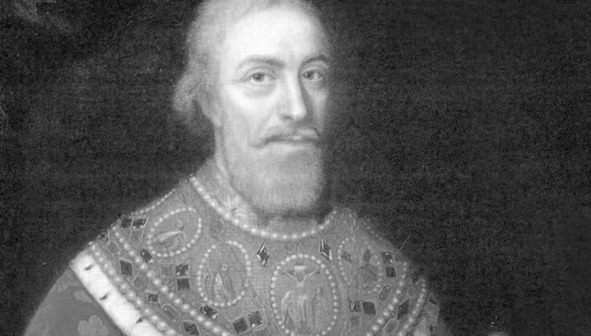

Вахтанга VI (Хосейн-Коли хана) 1709 года, подтверждающую, что Бежой (Бежан) Арешев и братья его являются казенными (царскими) дворянами.

И пусть Вахтанг тот был только шестым, все равно приятно. К слову, с царями этими – беда. Зигзаги престолонаследования, союзы, измены, войны. Мало того, что правители в ту смутную пору слишком часто сменяли друг друга и, случалось, по три раза вступали на престол (Вахтанг VI – не исключение: 1703—1709, 1711—1714, 1719—1723), они еще носили по два имени – грузинское и персидское13. Попробуй теперь, разберись с ними. Одно радует: у царских писарей красивый и разборчивый почерк, не такой, как у врачей.

Царь Картли Вахтанг VI

Но самым древним текстом с фамилией предков является каким-то чудом сохранившаяся грамота14 царя Давида IV Агмашенебели об освобождении от податей Ниании Нианисдзе по ходатайству Аджаи (h"аджаи) Аришиани (ჰაჯაი არიშიანი), выданная в период с 1104 по 1117 гг. Удивительно, как такой древний документ уцелел. Во время нескончаемых вражеских нашествий была утрачена значительная часть исторических первоисточников, подверглись уничтожению царские, церковные и фамильные архивы.

Упоминаются азнауры Аришиани княжества Эрети и в сочинении XII века «Житие царя царей Давида» из грузинской летописи «Картлис цховреба».

* * *

При всем при том, к сожалению, степень родства Амзы, Фридона, Солага, Бежана и Мелкона с моим предком Григором выяснить не удалось.

В грузинских текстах фамилия наша записана как Аришиани (Арешян), Арешидзе, Арешашвили или Арешишвили, а в русском переводе, выполненном специально созданной комиссией при Кавказском наместничестве в 1864 году, – Арешев. С начала XVIII до конца XIX веков в Российской империи нерусские фамилии часто русифицировались, писались в русской транскрипции. Патронимические суффиксы «ян» и «швили» заменялись на «ов» или «ев». Отсутствие подобных изменений в фамилиях затрудняло получение права на открытие промышленных, торговых и ремесленных заведений, поступление на государственную службу. Существуют многочисленные примеры перевода и имен на русские. Ованес становился Иваном, Арутюн – Артемием, Овсеп – Осипом, Теймураз – Тимуром, Ладо – Владимиром и т.д.

Итак, фамилия с течением времени дошла до нас в следующих вариантах по написанию: Арешян, Аришиани, Арешашвили, Арешишвили, Арешидзе, Аришидзе, Арешов, Арешев и Бек-Арешев (нем. – Bek-Areschew).

За сотни лет далеко не все представители рода сохранили армянское вероисповедание и самосознание. Многие ассимилировались в странах проживания.

По другую сторону Кавказского хребта

В конце 40-х годов XIX века в Тифлисской губернии проживало, по меньшей мере, одиннадцать семейств Арешевых (Арешиани, Арешишвили), включенных в «Общий посемейный список…». Из них можно насчитать 53 человека (не считая супруг): 37 мужчин и 16 женщин. Все они, несомненно, родственники Гарсевана и Григора, живших во второй половине XVI века в селе Вархуно. Часть рода (Арешидзе) с XV века, а возможно и ранее, проживала в Западной Грузии (Верхней Имерети и Горной Раче). В этой части клана к середине XIX столетия числилось 34 человека: 19 мужчин и 15 женщин, согласно тому же списку. Вместе с тем, уже в начале XVIII века образовалась и кизлярская ветвь семьи. Кроме того, несколько представителей фамилии тогда же успели осесть в Астрахани, Санкт-Петербурге и Москве. Видимо, цены на жилье были еще доступными.

Дорогой читатель, если мне до сих пор не удалось окончательно утомить тебя датами, именами и названиями всяких населенных пунктов, попрошу мобилизовать оставшиеся силы и собрать волю в кулак. Будем с моими родственниками перебираться через Большой Кавказский хребет. Дело это не легкое, к тому же придется опять нарушить последовательность повествования и вернуться в петровскую эпоху.

После окончания Северной войны со шведами (1700 – 1721 гг.) Петр I решил совершить поход на западное побережье Каспийского моря и проложить торговый путь из Центральной Азии в Европу через Россию. Путь этот должен был проходить по территории Персии, затем через Армению и Грузию в Астрахань, откуда планировалось развозить товары по всей Российской империи. Конечно, для успешных боевых действий необходима поддержка местных правителей. Петр быстро наладил отношения с грузинским царем Вахтангом VI, армянским главой духовенства Аствацатуром I и калмыцким ханом Аюком. Конные формирования степняков участвовали еще в русско-польских и русско-турецких войнах XVII века. Руководил всем Персидским (или Каспийским) походом 1722—1723 гг. генерал Матюшкин М. А., а корпусом в Персии – генерал Левашов В. Я. В состав корпуса входил и грузино-армянский кавалерийский шквадрон (эскадрон) в 150 сабель.

В указе Правительствующего Сената от 22 апреля 1725 года генерал-лейтенанту Матюшкину рекомендовалось, чтобы он не только призывал на службу армян и грузин, но и определил их затем на поселение на Северном Кавказе. Русское правительство, стремившееся к освоению кавказских территорий и заинтересованное в привлечении христиан-поселенцев, щедро раздавало земли для распространения здесь помещичьих хозяйств. Основание городов-крепостей Кизляр и Моздок способствовало и дальнейшему развитию торговли. С середины XVIII века шла неуклонная работа по колонизации этих мест. По сути, весь Северный Кавказ заселялся выходцами из других территорий, лояльными российскому правительству и служившими интересам России в регионе. Офицеры и чиновники жаловались землей за определенные заслуги перед государством и, выходя в отставку, оставались в новом крае навсегда.

При основании города-крепости Кизляр, грузинской службы капитану Захару Арешеву (из того самого эскадрона) по распоряжению генерала Левашова отведено 6 596 десятин земли в степях на левой стороне реки Терек.

Позже, спустя полвека, дворянину Гургину Эстатову сыну Арешева (Гургену Эстатовичу Арешеву) за усердие в выделке шелка и разведение тутовых плантаций15, по предписанию астраханского губернатора Жукова отведены земли здесь же, к востоку от Кизляра, при урочище Ачес и реке Березене: в 1782 году – 221 и в 1787 году – 4 557 десятин16.

Въ 1735 году обращенъ въ кръпость гор. Кизляръ, въ 1759 году основанъ Моздокъ, а въ 1763 году устроена Моздокско-Кизлярская линія. Крепости эти находились на самой южной окраине молодой империи, стремительно прирастающей пространством и новыми народами. Окрестные леса, степи и невысокие холмы кавказских предгорий в те стародавние времена изобиловали зверьем. В небе носились бесчисленные стаи птиц. Река Терек местами кишела осетром и лососем, а в прохладных верховьях ее скользили в кристально чистой, прозрачной воде косяки пятнистой форели. Осетровая икра не считалась деликатесом (вспоминаются кадры известного фильма Леонида Гайдая). Богом забытые места населяли кабардинские племена, чеченцы, осетины, кумыки, ногайцы, а также беглые крепостные крестьяне, солдаты-дезертиры и скрывающиеся от преследования церкви и государства еретики. После основания городов-крепостей здесь начали селиться и армяне с грузинами, спасающиеся от набегов турок и персов, а также вывезенные Петром I из плена во время Персидского похода.

Заложение крепостей имело не только военное, оборонительное значение, но и способствовало дальнейшему развитию торговли. Купцы завозили из Индии и Китая шелк, джут, пряности и драгоценные камни. За высокими стенами кизлярской крепости, на безопасной территории образовался шумный базар, где сходились друзья и враги. Здесь можно было встретить осетина, продающего сыр, масло и бурки, чеченца с ружьями и шашками, лезгина с медной посудой, черкеса с сотами диких пчел, караногайца с овцами и козами, калмыцкими тулупами и терского казака с рыбой. Кумыки торговали дровами, грузины – овощами, фруктами и вином. Армяне производили шелковое сырье и тутовую водку. Товары нередко предлагались на обмен, поскольку денег в широком обращении еще не было17.

Золотая медаль, пожалованная шелкозаводчику Варламу Арешеву

Известна именная медаль на ленте, пожалованная в 1800 году кизлярскому шелкозаводчику Арешеву. В книге «Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц», изданной Ю. Иверсеном (бывшим старшим хранителем Императорского Эрмитажа) указано, что медаль золотую, въ 8,5 золотниковъ, назначенную для ношенія на шее, величина ея 4'5 отчеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе в одном экземпляре для награждения Варлаама Арешова18. На лицевой ее стороне погрудное изображение Павла I в парике, мундире и мантии, с орденской лентой через правое плечо и надпись по окружности: «Б. М. Павелъ I Императоръ и Самодержецъ Всеросс». Под портретом подпись изготовителя Карла Леберехта: «Leberecht». На оборотной стороне надпись: «Грузинскому дворянину Арешову за успъхи въ разведенiи тутовыхъ деревъ и дъле шелку. 1800».

Позднее монетным двором было выпущено несколько копий в серебре и бронзе для музеев и коллекционеров (одна из них до настоящего времени экспонируется в Ярославском художественном музее).

В России именные медали, учреждаемые для награждения конкретного человека, появились в начале XVIII века. Считается, что самой первой такой наградой стала в 1709 году золотая медаль «Капитану Матвею Симонтову за строительство гавани в Таганроге». Итальянец Симонта прибыл в Россию для обучения морских специалистов. Петр I высоко оценил его деятельность – в результате награждение именной медалью, событие для России необычное. С тех пор учреждались специальные медали, отмечающие «трудовые подвиги» награждаемых. Царское правительство поощряло людей за различные заслуги перед государством: за поставки сверхустановленной сельскохозяйственной продукции, успехи в торговле, промышленности и т. д.

Другой итальянец – Фердинанд Герзи, завезший в Россию секрет устройства ткацких станков и путешествовавший в 1835 году по южным провинциям империи, оставил следующую запись: «Заехал к г. Арешеву, к которому имел рекомендательное письмо. Он принял меня со всевозможным добродушием, пригласил к себе обедать, потчевал здешними винами. Кизлярские вина могли бы заменить многие иностранные. Г. Арешев сводил меня в плодовые и шелковичные сады, которые находились в окрестностях Кизляра. В них шелковица, виноград и другие плодовые деревья росли очень хорошо. Шелк-сырец в Кизляре лучший из добываемых на Кавказе».

В первой четверти XIX века Кизляр стал самым крупным после Киева и Астрахани городом на юге России, оставляя позади Одессу, Симферополь, Харьков и др. В городе имелось семь церквей и несколько мечетей. На Кавказе крупнее был только Тифлис, насчитывавший в 1825 году 30 тысяч населения. У входной двери невысокой, но красивой кизлярской церкви Сурб Геворк Зоравар (Св. Георгия Победоносца) две колонны, на одной из них вырезано: «Церковь во имя Святого Георгия Победоносца воздвигнул на свои средства дворянин Гурген Варламян Арешян в 1819 г.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Кура (груз. Мтквари) – самая большая река Южного Кавказа. Берет начало на Армянском нагорье в Турции, делит город Тбилиси на две почти равные части.

2

В годы Первой мировой войны несколько раз ездил на фронт, занимался вопросом устройства тысяч беженцев и сирот. Благодаря его усилиям открылись 5 больниц и детский приют.

3

Багратиды – княжеский род, одна из самых значимых династий на Южном Кавказе. С 885 по 1045 годы царская династия Армении (Багратуни). В Грузии династия сохраняла царский титул вплоть до XIX века (Багратиони).

4

Самшвилде с Тифлисом и Мцхетой входил в число трех главных городов Грузии в армянской географии VII века Анании Ширакаци «Ашхарацуйц», а античный историк и географ Страбон называл эти земли Гогареной.

5

Журнал «ივერია» (Иверия) за 1884 г. №7/8 стр.59 и №9/10 стр.88.

6

«Картлис цховреба» – буквально «Жизнь Картли», сборник средневековых исторических текстов.

7

Алексей Михайлович (1629—1676) – второй русский царь из династии Романовых, отец Петра I.

8

Хосия – уменьшительная форма имени Кайхосро.

9

Рача – горная область Грузии в верховьях реки Риони.

10

В журнале Моздокского коменданта имеются записи о том, что 15 января 1772 г. через крепость проследовал из Грузии в сторону Кизляра Михаил Арешев, посланник царя Ираклия II. Через 12 дней, этой же дорогой в Санкт-Петербург проехали: сын царя Ираклия – Леван и патриарх с 60-ю служителями. ЦГИАГ.

11

Среди грузинских дворян различались: царские (казенные), католикосовы (церковные) и княжеские. Первые пользовались большими правами.

12

Возможно, Stephannos Orbelian?

13

Восточная Грузия находилась под влиянием Персии.

14

ЦГИАГ, 1104-1117 წლების წყალობის წიგნი.

15

В России тутовые деревья пытался выращивать еще Алексей Михайлович, отец Петра I.

16

И.В.Бентковский Каталог земель Кавказской губернии 1819 года. Частное землевладение и крепостная колонизация на Северном Кавказе.

17

Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Шидловский Ю. Записки о Кизляре. Москва, 1861.

18

Один из четырех сыновей Гургена Эстатовича Арешева.