Полная версия

Пути к спасению

Святитель Феофан не высоко ставит жизнь душевную, мирскую.– «Житейская жизнь, говорит он, есть жизнь душевная, следовательно не такая, которой жить должен человек, ибо он должен жить жизнью духовную, чтобы быть таким, каким предназначила ему быть творческая десница Божия. Житейская жизнь при всем своем совершенстве цены не имеет. Цену она может получить лишь тогда, когда одухотворится влиянием на нее духа, или когда она примет в руководствующие и направляющие начала для себя – начала духа, т. е. страх Божий, совесть и жажду Бога (с недовольством благами земными) или покой в Боге.

А духовная жизнь сама по себе имеет цену, делая человека таким, каким он должен быть по намерению Творца своего» («Письма к разным лицам», Душ. Чт. 1880 г. стр. 74). Ценя так высоко духовную жизнь, святитель Феофан, сам строгий подвижник и аскет, горел только одним желанием, чтобы и все верные сыны Церкви, если не шли в пустыни, в монастыри, то во всяком случае, живя в мире, проникались тем духом и принципами, которые свойственны подвижничеству; ибо в этом – единственный путь ко спасению.

В то же время он постоянно подчеркивает, что тело наше по естеству и первоначальной природе чистое и предназначено быть постоянным спутником и другом души и, следовательно, вовсе не является принципом зла или темницей духа (как по учению Платона), а только после грехопадения получило слишком большое преобладание и перевес над душою и духом. «Есть и предел, выше которого заходить нельзя: не выдержит тело». В удовлетворении всех потребностей тела есть наименьшая мера. Закон подвига здесь таков: дойди до сей последней меры и остановись в ней, так, чтобы с этой стороны уже не быть беспокойным; а затем все внимание и весь труд обрати на внутреннее… Тело – не враг. Поставь его в свой чин, и оно будет самым надежным тебе подружием… Отчего разлив плотских утех и страстей? От услужливости душе плотоугодливой… Раздвигая пределы в количестве и в качестве, душа, в надежде почерпнуть здесь полноту блага, доходит до бешенства (мании) в своих плотоугодливых стремлениях, и все же не находит искомого, а только расстраивает себя и тело – себя потому, что не то дает себе, что должно, тело потому, что для него положена во всем естественная мера, нарушение которой разрушительно для него. Напрасно говорят, что подвижники враждебно относятся к своему телу. Они только поставляют его в свой чин, и удовлетворение потребностей его – в свою меру, с подчинением, конечно, сей меры своим особым целям. Тело есть орудие души для выполнения ее цели пребывания на земле («Сижу и думаю», Домашняя беседа 1869 г., стр. 4–5).

Заключительные слова приведенной тирады объясняют необходимость борьбы со страстями: ибо если тело – орудие души, а душа – орудие духа, то очевидно, что ввиду целесообразного развития своей природы, человек должен обходиться несколько сурово со своей душевно-животной природой. Тем более это необходимо, что страстная, греховная сторона в человеческой природе получает еще сильное подкрепление от мира и диавола. Отсюда – необходима борьба. Путь ко спасению нельзя пройти без самоотречения и борьбы со своим эгоизмом, с миром и диаволом. Необходимо подвижничество. Напрасно говорят, что подвижничество свойственно только монахам, а не мирянам,– «Монахи-то ведь христиане и должны ревновать о том, чтобы быть истинными христианами. Стало быть монахи с мирянами сходятся в главном деле; как же наставления монахов могут не идти к мирянам? Есть часть у монахов, не идущая к мирянам, но она касается только внешнего порядка жизни и отношений, а не внутренних расположений и духа. Последние должны быть у всех одинаковы, ибо «един Господь, едина вера, едино крещение» (Еф. 4:5). Вот почему добрые миряне, ревнующие о спасении души, читать – не начитаются аскетических отеческих писаний Макария Великого, Исаака Сирианина, Лествичника, св. Дорофея, Ефрема Сирина, Добротолюбия и пр. О чем пишется в этих писаниях? О том как победить страсти, как очищать сердце, как насаждать в нем добрые расположения, как молиться и преуспевать в молитве, как благоустроять свои мысли и хранить постоянно внимание нерассеянным и прочее. А это разве не должно быть предметом забот всякого христианина?

«Когда Божие отставлено на задний план, говорит он, тогда в обществе начинает водворяться эмансипация (отход) от Божеских требований,– в умственном, нравственном и естественном отношениях, и секуляризация – служение духу времени, политики, обычаев, увеселений, а затем и воспитания, и всех учреждений;… общество склоняется к повальному безверию» (Мысли на каждый день). Что касается мистицизма и квиетизма в религии, то святитель Феофан твердо придерживался того мнения, что это есть болезненные порождения ложно направленной религиозности, протестантизма и реформации. «Они искали живого общения с Богом, надеясь своими усилиями… завладеть тем… чего надлежало ожидать от милости Божией» («Письма о духовной жизни» стр. 296).

Вообще, вопрос об отношении личности к Божественному авторитету у епископа Феофана тесно связывается с вопросом о Церкви. Она у него является самым надежным и твердым оплотом истины. Ибо, руководимая Духом Святым, она на основах Св. Писания и Св. Предания непогрешимо ведет своих чад ко спасению, лишь бы они оставались верными ей, со всеми ее дарами и учреждениями. – «Хочешь спастись? говорит святитель Феофан,– веруй всему богооткровенному учению, и, приемля благодатные силы, через св. таинства, живя неуклонно по заповедям Божиим под руководством богоучрежденных пастырей и в послушании им, – но все это в духе Св. Церкви Божией, по ее законоположениям, – и с нею состоя в живом союзе,– и спасешься» (Письма к разным лицам).

Святитель Феофан всегда остается верен себе, ибо везде стоит на незыблемой почве древнего православного христианского созерцания. Взгляды его на западные увлечения всегда определенны и точны. Хочется привести одно место из сказанного им слова в С.-Петербурге, по поводу гуманизма и реформации – этих детищ западной мысли. Он здесь с удивительной силой поучает нас: «Начавшаяся с 15-го века, после того как сатана был связан тысячу лет, эпоха гуманизма и возрождения в сущности есть отвержение образа восстановления, учрежденного Господом Иисусом Христом, с враждебным вооружением против Него, и покушение самодельно восстановить и совершенствовать себя, через развитие различных стихий падшей природы человека, по образцу и духу язычества, в котором они во всей силе… По усвоении новых начал умом и сердцем прежние христианские формы жизни показались стеснительными. Решили стряхнуть эти узы. Реформация сделала первый шаг… Ее дочь – вольномыслие – перенесло в тогдашний мир и общество,– после нравов и обычаев, после порядков жизни и утех,– и весь образ мыслей, действовавший в мире языческом до пришествия Христа Спасителя. Тут повторились все заблуждения языческие, только в другой форме и других словах (явились дуалисты, пантеисты, материалисты, сенсуалисты, скептики, атеисты) и вытеснили истину Божию из области ведения человеческого… Кончилось это тем, что обожили разум и свободу и, под видом языческих богов и богинь, внесли в храм идолов их для всенародного чествования» (Слова С.-Петер. Дух. Академии Ректора архим. Феофана, стр. 122).

Таким образом, уже одни заглавия сочинений преосв. Феофана: «Письма о духовной жизни», «Путь ко спасению», «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и т. п. – показывают, что главной темой его писаний по христианской этике было показать важность, великое достоинство духовной жизни и путь к ней, путь постепенного одухотворения человека.

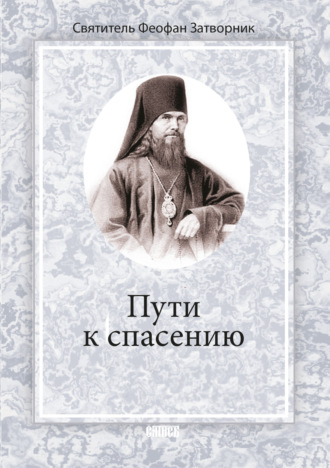

В преосвященном Феофане, по устроению Господню, обилие даров духовных соединялось и с обилием внешних, телесных добрых качеств. Внешний вид его был приятный и красивый: роста небольшого, темно-русые жидкие волосы скромно лежали на голове, борода длинная, полуокладистая, лицо чистое, взгляд веселый, особенно в разговоре, брови нависшие. В общем представлял приятное впечатление. В разговоре ласков, шутлив, образен, своеобразен и жив.

Но «красота, – скажем словами преосв. Феофана, – есть, конечно, не незначительный естественный дар. Она занимает место всякой рекомендации перед людьми. Рекомендуемая особа должна уже сама позаботиться о том, чтобы рекомендация не оказалась ложною. Это сделает она стяжанием, проявлением и сохранением нравственной красоты. Сама же по себе внешняя красота – ничто. Она похожа на политуру, придающую блеск вещи, которая может быть, однако, сделана из очень непрочного и грубого материала» (Мысли на каждый день, стр. 48).

Внешнее благообразие у святителя Феофана не только возвышалось в своем достоинстве, но и, можно сказать, обусловливалось его красотою нравственною. Лик архипастыря-затворника прямо святолепный, напоминающий собой иконописные лики угодников Божиих: так внешнее мало-помалу возвышалось до внутреннего в святителе Феофане, по мере его духовного совершенствования. Особенно глаза у святителя были по истине зеркалом души и душевного настроения его: искрившиеся блеском умственной пытливости или живости чувства в детстве и юности, они потом более стали светиться тихим светом глубокой задумчивости, возвышенного настроения чувств, любви и участия к ближнему и т. п.

Еще в детстве он обнаруживал ум весьма светлый, пытливый, доискивавшийся первой причины явлений, быстроту соображения, живую наблюдательность и другие качества, приводившие нередко в удивление окружающих. Еще более возвысился, дисциплинировался и укрепился ум его школьным образованием. Пытливый, глубокий, желавший довести все понятия свои до полной ясности, при том же строго вышколенный ум святителя Феофана никогда не привязывался к излишней формалистике, к схоластике, и всегда сохранял свою самобытность, был в полном смысле самородком, отличался простотою, естественностью, ясностью и удобопонятностью в постановке дела и изложении плодов мысли, что особенно видно в писаниях святителя, доступных всем классам народа.

Святитель Феофан являлся поистине носителем глубокого смирения, кротости и других высоких качеств его душевной и духовной настроенности. Мягкосердечие, кротость, миролюбие составляли выдающиеся черты его характера. Глубокое сознание важности сердца в жизни человека коренилось и в теоретических соображениях его, и в доверии к учению Св. Писания, и в его собственной сердечности, выражавшейся особенно в том обилии любви, которым переполнена была душа его, и которое изливалось широким потоком на всех, не только сродников по плоти, но и вообще на ближних по заповеди Господней (Матф. 19:19 и др.). Любовь в нем была союзом совершенства всех симпатичных черт его характера и усиливалась, расширялась по мере совершенствования его в духовной жизни и утверждения в Боге, в любви Божией.

Черты характера святителя и его настроенность, вообще весь строй его духовно-телесной природы яснее всего отобразились в его собственных писаниях и письмах. Одно глубокое смирение и скромность внушили ему следующие слова характеристики себя как писателя: «Сколько раз приходится жалеть, что не умею писать так, чтобы всех затрагивал. Если бы умел, составил бы такую книгу, что всякий читающий непременно решился бы начать соделывать свое спасение».

Предметы, научение которым занимало святителя Феофана в отношении руководимым им духовно, все сводятся к главному – спасению души. И писания святителя Феофана поистине способны всех затрагивать и всех побуждать к решимости «начать соделывать свое спасение». Недаром святитель Феофан издавна горел любовью к памяти святителя Тихона Задонского, недаром издавна услаждался чтением его писаний. Еще в 1855 году, когда возбуждено было дело об открытии мощей святителя Тихона, преосвященный Феофан писал: «Ах, как радостно, что зачинается дело об открытии мощей святителя Тихона. С детства я люблю его,– и маленьким еще ходил к нему. (Кстати, родина свят. Феофана, Чернавск, Елецкого уезда, была не далеко от Задонска, где почивали мощи святителя Тихона). И писания его все сладки и пресладки! – Ясновидящий!». Не даром о писаниях святителя Тихона преосв. Феофан и прямо говорил, что, «почти всякая статья его ведет к тому, чтобы вразумлять и пробуждать грешников от усыпления». Поэтому он и рекомендовал эти писания для чтения предпочтительно пред другими духовными писаниями. Иначе сказать, только святитель Тихон, по мнению преосв. Феофана, удовлетворял тому идеалу духовного писателя, какой составил себе и старался осуществить в своих писаниях Вышенский затворник-святитель, писания которого, поэтому, подобно писаниям святителя Тихона, по содержанию – душеспасительны, а изложения – просты и удобопонятны для всех.

В книге «Мысли на каждый день года по Церковному чтению» святитель Феофан спрашивает: «Кому страшна смерть?» – и тут же дает четкий и ясный ответ: «Тому, у кого она отнимает все и провождает на тот свет ни с чем. Кто успел запастись нетленным богатством, того надежда утешает в час исхода».

«В час смерти в сознании чередою проходят деяния жизни, отражая в очах и лице умирающего или утешение, или сокрушение, соответственно представляющимся делам. Живущим, пока живут, хорошо почаще приводить это на память».

Святитель Феофан был глубоко убежден, что «жизнь не имела бы никакой цены, если бы не было бессмертия, а при этом, несмотря на ее краткость, значение ее неизмеримо, как вечность» (Мысли на каждый день).

Поэтому-то святитель и дорожил жизнью как средством для цели, – временным для вечного, и потому, с одной стороны, не пренебрегал врачеванием случавшихся с ним немощей телесных, а с другой, строго соблюдал правило: «чтоб прожить до глубочайшей старости, надо пораньше состариться, то есть пораньше взять власть над страстями и следовать внушениям здравомыслия и совести» (там же). И он от юности взял эту власть, твердо держа ее в руках до конца своей жизни, памятуя святоотеческое наставление: «Не тот блажен, кто начал благое житие, но кто пребудет в нем до конца»…

Свою смерть святитель Феофан встретил спокойно, так же, как и ожидал ее покойно. И смерть, – эта вожделенная гостья, пришла к нему в день Богоявления Господня 1894 года. Несмотря на немощи телесные, особенно усилившиеся за последние пред тем годы, святитель-затворник до самого последнего времени не изменял ежедневного порядка своей богоугодной жизни и занятий, ежедневно совершая Божественную литургию в своей малой церковке и, следовательно, ежедневно входя в таинственное общение с Христом Спасителем через причащение Тела и Крови Его; ежедневно отсылая на почту по нескольку писем в ответ на множество присылаемых к нему писем с запросами по различным предметам духовной жизни.

Но уже с 1-го января 1894 года этот порядок жизни несколько расстроился. Не всегда в определенное время святитель давал условный знак (постукиванием в стену) о времени чая или обеда… Накануне кончины, 5 января, владыка, чувствуя слабость, попросил келейника (Евлампия) помочь ему пройтись по комнате. Келейник провел его несколько раз, но владыка, утомившись, отослал его и лег в постель. В самый день кончины святитель совершил по обычаю Божественную литургию и затем кушал утренний чай, но к обеду не давал условного знака долее обыкновенного. Келейник заглянул в рабочий кабинет святителя и, увидев, что он сидит и что-то пишет, не стал беспокоить его напоминанием. Через полчаса владыка подал условный знак к обеду (это было в половине 2-го часа пополудни), но за обедом скушал, вместо целого, лишь половину яйца и вместо целого стакана молока, лишь полстакана. Затем, не слыша стука к вечернему чаю, келейник снова заглянул в комнату владыки в половине пятого часа и увидел его лежащим на кровати. Хотя на минуту и мелькнула мысль у келейника, что быть может святитель лег отдохнуть, однако любящее сердце подсказало ему, что в этом было нечто другое, более тревожное. Подойдя к святителю, он увидел, что тот уже почил навеки, причем глаза его были закрыты, левая рука покойно лежала на груди, а правая сложена была как бы для благословения…

Тело почившего одели в архиерейские одежды. Никто из людей не был свидетелем самой минуты разлучения души от тела в святителе, но зато при облачении почившего, явно для всех присутствовавших, на лице его просияла блаженная улыбка, и таким образом подтвердились

слова, некогда писанные святителем: «В час смерти в сознании чередой проходят деяния жизни, отражая в очах и лице умирающего или утешение, или сокрушение соответственно представляющимся делам». Очевидно, святитель-затворник, деяния которого были богоугодны, имел утешение скончаться в надежде наследия блаженства вечного.

Три дня простояло тело почившего в келейной церкви его, а затем еще три дня в теплой соборной обители до погребения, – и тление не коснулось его: почивший святитель имел вид спокойно спящего человека. При первом известии о кончине чтимого всеми святителя из разных мест стекались десятки тысяч народа отдать последний долг усопшему. Над могилою почившего усердием почитателей памяти святителя воздвигнут был великолепный мраморный памятник с приличествующим оглавлением главных научно-литературных трудов святителя и надписями.

«Память праведника пребудет благословенна», говорит премудрый (Притч. 10:7). И сам святитель Феофан сказал в одном месте своих многочисленных писаний:

«Умершие продолжают и на земле жить – в памяти живущих, через добрые дела свои» (Мысли на каждый день, стр. 38). Поистине, то и другое изречение как нельзя более приложимо к самому же святителю Феофану, память которого и не умрет во веки и пребудет благословенна.

О духовном восхождении и спасении

Святитель Феофан Затворник является одним из выдающихся поборников строго православной святоотеческой традиции в осуществлении христианского подвига духовного совершенства.

В наше неспокойное время духовных поисков, разномыслия, желания найти какой-либо «свой» путь аскезы и богопознания труды св. Феофана Затворника являются лучшим и наиболее верным руководством для всех, стремящихся воплотить и продолжить духовный опыт, веками накопленный Православной Церковью, трудами подвижников веры и благочестия.

Произведения св. Феофана с замечательной полнотой, близостью и точностью отражают в себе дух и характер святоотеческого аскетического мировоззрения, которое было предметом его особенно тщательного всестороннего изучения и всегдашнего неослабного внимания.

Св. Феофан, как выдающийся знаток аскетической и святоотеческой письменности, отразил ее особенности не только в своих многочисленных творениях, но и в своей жизни, проверив истинность аскетических основных предпосылок собственным духовным опытом.

Таким образом, святоотеческое аскетическое мировоззрение, прошедши через призму глубокого и тщательного изучения св. Феофана, сделалось как бы его собственным, так что его мировоззрение, без всякого преувеличения, можно назвать святоотеческим – не только по общему духу и основному содержанию, но также и по самой форме своего выражения и раскрытия, которая совершенно чужда отвлеченности и схоластичности.

В связи с этим, творения св. Феофана – не просто пособия, они приближаются по своему значению к первостепенным источникам православного аскетического мировоззрения и являются одним из лучших практических руководство для всякого желающего идти путем христианского спасения и духовного совершенства.

Митрополит Иоанн

Взыщите господа

Из писем Святителя Феофана Затворника

Пути к спасению

– Ищете Господа? Ищите, но только в себе. Он не далече ни от кого. Близ Господь всем, призывающим Его искренно. Найдите место в сердце и там беседуйте с Господом. Это приемная зала Господня! Кто ни встречает Господа, там встречает Его. И иного места Он не назначил для свидания с душами.

– Благотворений не забывайте, – и милость Божия осенит вас.

– Меньше толковать и больше делать лучше.

– Не судите и Бога будете иметь всегда своим защитником.

– Плоти угодий не творите в малом. Посильное самопринуждение и лишение себя чего-либо, плоти приятного,– есть то же, что подкладывать дров в печку.

– Руки и ноги за делом, а мысль с Богом – се настоящий стоячий человек.

– Читание молитв, стояние на молитве и поклоны составляют молитвенное положение, а молитва собственно идет из сердца. Когда этой нет, – никакой нет.

– Дела нужно так распределить, чтобы внешнее не мешало внутреннему.

– Внутреннее надо налаживать с утра – как глаза откроются. Хранить его весь день, вечером подогреть, и так заснуть.

– Сократить внешние отношения и все наладить на один чин – есть спасительная рамка жизни.

– Когда придет внутренняя молитва, тогда она может заменять отчасти пребывание в храме, но внутренней молитвы ничто так не разогревает, как храм.

– Благослови Господи всему, что дано вам во время говения, обратиться в сок и кровь и стать элементом действительной вашей жизни.

– Господь везде есть и везде Един и той же. Никакое место Его не приближает к вам и никакое не отдаляет.

Когда память Божия есть и поддерживает страх Божий в сердце, тогда все благоспеется добре, но когда она ослабеет, или держится только в голове, тогда все вкривь и вкось.

– Сожалею вместе с вами о ваших потерях. Не поскорбеть нельзя, но вы добре делаете, что растворяете свою скорбь благодушием и преданностью в волю Божию. Биет Господь всякого сына и всякую дочь, коих приемлет. Возблагодарите любовью Божию.

– Ведь с одним Евангелием или Новым Заветом можно целый век прожить, и все читать. Все его читай и до конца не дочитаешь. … Сто раз прочитай, а там все будет оставаться недочитанное.

Помните, я вам писал, вдумываться в дневные чтения, стараясь доводить встречающиеся мысли до чувства. Это занятие бесконечное. Ибо как ни вдумываться, до конца Божеских помышлений не доберешься. Делали вы так?

– Помощь Божия будет сопутствовать вам… но она помощна борющемуся, а не поддающемуся первому удару искушения. Господень и Божией Матери покров буди на Вас.

– Больше всего будьте в церкви – се дом Божий… Господь тут встретит вас и в объятия заключит.

– Положите себе за правило – утром и вечером прочитывать понемногу, стихов по 10 из Нового Завета… с рассуждением и к себе приложением.

– Нет греха больше неуважения и оскорбления матери. Благо обещано, чтущим родителям. А для нечтущих – лишение благ. Вот у вас все и не строится. Извольте сейчас идти к Н. И., падите в ноги и испросите прощения – и впредь обещайте всячески чтить ее… и блюсти покой ее.

– Все выложить, что кроется в сердце,– доброе дело… Это то же, что рвотное при лечении расстройства желудочного. После него здоровье быстро поправляется, а после искреннего раскаяния – быстро начинает исправляться внутренний строй и добрый нрав.

– Читать книги тоже хорошо; и это может при случае дать вразумление… Пристращаться к чтению дурно. Это не ведет к добру, – и восстановливает некую стену между сердцем и Богом. Развивается при сем любопытство и совопросничество пагубное.

– Когда приходят к вам, нельзя же выгонять их палкою вон. Не за худом и не с худом приходят. Отказать им в слове, когда знаете что сказать, так же худо, как не подать милостыню, когда есть из чего. Благослови вас Господи!

– Первое ваше слово об огоньке… что это такое? Ответ: – Когда Бог даст, тогда узнаете. Не вкусивши сладости меда, нельзя понять, что это за сладость. Так и тут. Обнаруживается сие – постоянным чувством к Богу.

Спрашиваете: «не тот ли огонек, когда стоишь на молитве с благоговением и чувством своего ничтожества». Это связано с огоньком, но при нем оно неотходно. Ого-

нек приходит без усмотрения. И всегда почти через таинства исповеди и св. Причастия.

– Делай все во славу Божию, все, что полагается нам течением жизни нашей.

– Вы не находите покоя! Восстановите веру в Господа Спасителя. Ради ее и покаяния все прощается и все несовершенное восполняется. И при вере сей делать по силе все должное. Больше этого ничего и не требуется ко спасению. Неуяснение этого в сознании, а потому предположение… ай, не все сделано… и подавляет, и мучит, и лишает покоя.

– На себя засматриваться слишком не должно. К тому же надежда спасения у нас не в делах наших, а в Господе Спасителе. Кто верует в Господа, тот в области спасаемых. К вере приходит благодать через святое Таинство… И се человек готов в путь следования Христу.

– При всем сознании своего непотребства не теряйте упования спасения в Господе Иисусе Христе. Это последнее значительнее первого. Надо так себя чувствовать, как чувствует утопающий на море, который ухватился и лег на доску, сильную его поднимать и носить над бездной. Он постоянно чувствует, что готов погибнуть, но вместе чувствует под собой спасительную доску. Это есть настоящее изображение всякой души, истинно спасающейся в Господе. Она чувствует, что сама по себе гибнет. Но вместе с тем чувствует, что есть спасение Господом, веры ради в Него. Извольте восстановить в себе это чувство, если оно слабо. Ибо в этом сущность христианства личного, т. е. во всякой душе живущего.