Полная версия

Якутские национальные вооружённые формирования в гражданской войне 1917-1923 гг.

5. РОСТКИ ПРОТЕСТА

В начале лета в Якутске стало известно об оставлении Охотска, который был в панике брошен советскими властями. В Якутске уже с весны слухи о скором японском вторжении циркулировали даже в Якутске. В частности, депутаты уездного земельного съезда, проходившего 17-21 апреля, на полном серьёзе обсуждали скорое прибытие японских аэропланов, которые к 1 мая прилетят из Охотска по линии Алдана и займут Якутск. Они только укрепились после 21 мая, когда на рейде Охотска появилась японская канонерка, высадившая на следующий день на берег десант. Опасаясь мести со стороны японцев за Николаевские события, советские партизаны, отступили в тайгу, прихватив всё наличное оружие, боеприпасы, золото и запасы продовольствия. Во время перехода через Джугджур охотские отряды разделились. Корейский краснопартизанский отряд Кима Ыннэ двинулся прямо на Иркутск, а анархисты во главе с Сосуновым и Пузырёвым вышли на Охотский тракт и двинулись на Якутск. Японцы на берегу долго не задержались. Разрушив радиостанцию и прервав телеграфную связь, они погрузили на борт часть казенного имущества, и вышли в море. Через три дня после ухода японцев на берег высадился уполномоченный правительства ДВР по Охотскому уезду А.И. Сентяпов. Прибытие отряда анархистов, бежавших от японцев, их конфликт с губкомом, пытавшимся конфисковать их золото и оружие, стали основой для распространения в центральной Якутии панических слухов. Отголоском охотских событий стали рождественские события в Булуне, когда «два колчаковца» и десяток их сторонников арестовали Жиганский ревком и захватили власть на основании ложных слухов…

Любая населённая территория не терпит вакуума власти. В свою очередь власть стремиться охватить максимально доступное пространство. При этом она всегда полагает, что у неё достаточно ресурсов для этого. Как правило, эта уверенность основывается на деформированном восприятии действительности и неадекватной оценке своих возможностей. Политические коллизии и хозяйственные реалии часто приводят к совершенно иным результатам. Различия между заявленными планами и достигнутыми результатами ставят власть на грань катастрофы. Именно подобная ситуация возникла на северо-востоке Сибири летом 1921 года.

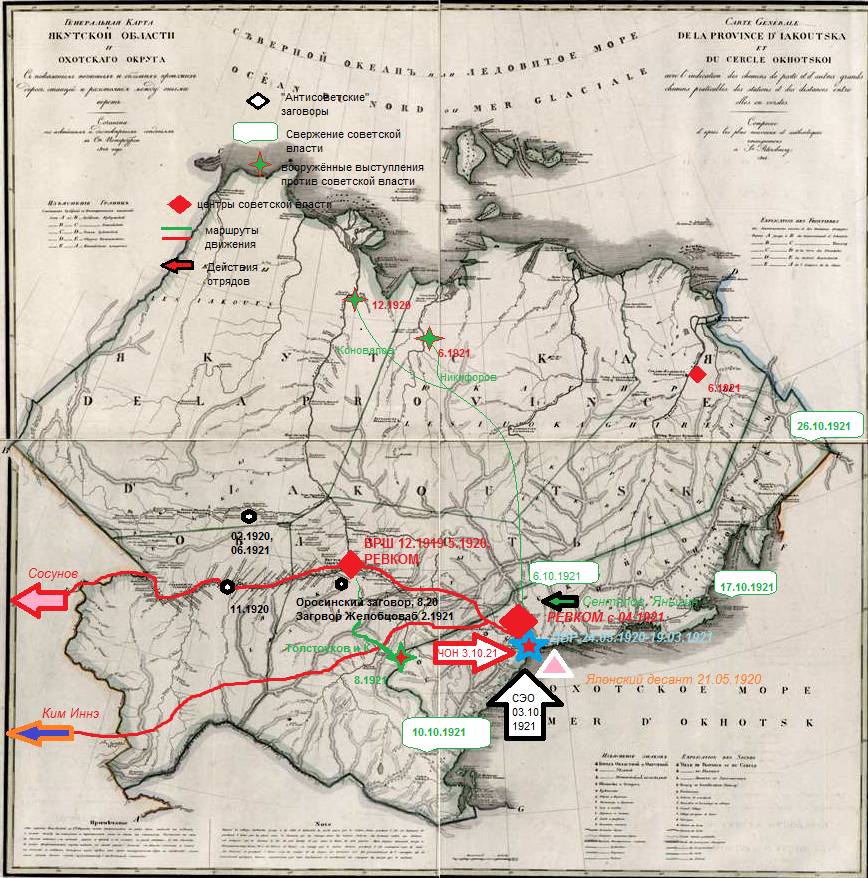

Карта 3. «Военный» коммунизм в Якутии в 1920-21 гг.

19 марта 1921 года постановлением Сибревкома Охотский и Камчатский уезды Приморской области включили их в состав территории Якутской губернии. При дальнейшей реорганизации Охотский уезд в административном подчинении был передан Якутской губернии, а Камчатка объявлена отдельной губернией с последующей её передачей в концессию синдикату Вандерлипа. С лета 1920 года в Охотске и его окрестностях установилась земская власть, которую возглавил А.И. Сентяпов. До апреля 1921 года он удерживал контроль над уездным центром. После прибытия красного отряда из Якутска он был вынужден покинуть город и укрыться у командира местной земской милиции Ивана Яныгина. Получив с его стороны поддержку, он возобновил борьбу с большевиками и блокировал Охотск. 31 июля для деблокады города из Якутска был направлен отряд ЧОН под командованием Пыжьянова. Его поход на восток растянулся два месяца. 3 октября авангард ЧОН наткнулся на разведку белогвардейского экспедиционного отряда В. Бочкарёва, прибывшего из Владивостока, и отступил. Его командир Пыжьянов сдал командование А. Малькову, и вернулся в Якутск. В конце октября он был предан суду ревтрибунала и расстрелян за трусость и дезертирство. Таким образом, окончательная судьба охотских большевиков была предрешена.

Параллельно с охотской эпопеей накалилась обстановка в Верхоянье, где разъезды советской милиции искали священника Коновалова, участвовавшего в Булунском мятеже. Они проводили обыски и реквизиции оружия, которые еще более обостряя отношения с местным населением. Весной и летом окружной ревком произвел ревизию скота и оленей состоятельных лиц округа и учинил их передел. Местный тойон С.Т. Новгородов, который выступил против экспроприации, был арестован, из-под которого ему удалось бежать. Вместе со священником Коноваловым он направился в Охотск.

На Колыме также имело место определенное недовольство мясной разверсткой. Наиболее сильную оппозицию составили бывшие казаки, составлявшие значительную часть населения, которые желали восстановить свой прежний статус и, в частности, казачьи пайки. В целях решения проблем снабжения Колымского округа 14 октября 1921 года заседание Якутского Губбюро положительно рассмотрело вопрос о принципиальной передаче Колымского края в концессию США.

6 октября объединённые силы А. Сентяпова и В.Бочкарёва освободили Охотск, а затем ликвидировали советскую власть на всём побережье Охотского моря. Легкий захват Охотска белыми был не столько результатом удачливости Бочкарева, сколько низким качеством советских войск. При его оставлении из 155 защитников города 35 дезертировали и перешли на сторону белых. 30 октября бочкарёвский десант без боя занял Петропавловский порт на Камчатке. Главным результатом деятельности В.И. Бочкарёва, его гражданским подвигом стал срыв переговоров по концессии Вандерлипа и уступки российской территории США.

6. ПОБЕГ

Информация о планах большевиков в отношении «классово чуждых элементов» не являлась секретом для жителей Якутска и его окрестностей. Так, по сообщению ГубЧК, с Патомских рудников «сбежало 6 человек – специалистов и лиц из рудниковой администрации с большими запасами мануфактуры и продовольствия». Опасаясь за своё будущее, группа бывших офицеров, служивших в различных советских учреждениях Якутска, решились на побег. Благодаря беспечной самоуверенности местной советской власти они были не только информированы о событиях в Охотске, но и знали о подготовке экспедиции Бочкарёва. В Амгу прибыли четыре бывших офицера, служивших в Красной Армии. Военрук капитан И.Ф. Толстоухов и инструктор по строевой подготовке прапорщик И.И. Шипков прибыли в слободу под предлогом мобилизации якутов на Бодайбинские прииски, а ветеринар и делопроизводитель корнет В.А. Коробейников и делопроизводитель караульного батальона «гвардии» капитан Н.В. Занфиров занимались сбором лошадей для отряда Пястолова. В слободе к ним присоединились бывшие офицеры Муратов, Сипетинов и Шишелякин (Сысолятин) и приказчик С.П. Попов.

По воспоминаниям А.Н. Пепеляева, Коробейников производил впечатление отчаянного мальчика. Это личное впечатление генерала связано с его личными эмоциями, поскольку разница в возрасте с его визави составляла всего 2 года. Василий Алексеевич Коробейников родился в семье вятских мещан в 1893 году. Он окончил 6 классов Сарапульского реального училища и прослушал пять семестров ветеринарной школы. В сентябре 1912 года поступил вольноопределяющимся 1 разряда в 15 драгунский Переяславский полк. Год спустя он прошёл курс полковой учебной команды и был произведен в младшие унтер-офицеры. К концу мировой войны был вахмистром эскадрона и в качестве наград имел солдатский Георгиевский Крест и знак отличия ордена св. Анны. С началом гражданской войны Коробейников вернулся в Сарапул, активно участвовал в Гражданской войне на стороне белых и был произведён в корнеты. Во время Сибирского Ледового похода попал в плен под Нижнеудинском в январе 1920 года. После пребывания в иркутской тюрьме был амнистирован и принят на работу в Иркутский военкомат. В мае 1920 г. командирован как военный специалист в Якутск.

Карта 4. Формирование 1-го майского добровольческого противосоветского отряда

18 августа на лошадях, реквизированных Коробейниковым, они покинули Амгу. С собой они взяли три винчестера, сообщив начальнику милиции, что едут на охоту. По дороге к ним присоединились ещё три попутчика: бывший военный лётчик В.А. Бронский, дезертировавший караульного батальона М. Жарников и приказчик Березовский. В селе Петропавловском Толстоухов приказал начальнику местной милиции И.В. Мирошниченко передать им местного купца Ю.Г. Галибарова для конвоирования в Якутск. Под этим предлогом беглецы смогли освободить своего сообщника, не вызвав подозрения властей. По пути к Усть-Мае «охотников» встретили председателя Петропавловского волостного ревкома Н.В. Карева, догадавшегося об их намерениях, и взяли его с собой. На остановке в местности Магылах он, выходя из юрты, задержался и по-русски попросил хозяина доставить в Амгу письмо, оставленное им в углу юрты. Хозяин, ничего не поняв по-русски, вскоре догнал беглецов и передал ему письмо, думая, что гости его забыли, тем самым определив дальнейшую судьбу Карева.

В Якутске стало известно о бегстве Толстоухова и его товарищей только 25 августа. ГубЧК незамедлительно снарядил в погоню отряд во главе с заведующим секретно-оперативным отделом И.И. Ефимовым и венгром-интернационалистом К.М. Котрусом. Пять дней спустя преследователи достигли села Петропавловское и, полагая, что беглецы направились к Охотскому перевозу, остановили преследование. Якутск немедленно известил о возможном появлении беглецов командира охотского отряда Пыжьянова, достигшего к тому времени Аллах-Юня. Он был вынужден ослабить свой отряд, выделив группу бойцов для перехвата беглецов. Чекисты ошиблись в своих расчётах, поскольку И.Ф. Толстоухов и его товарищи двинулись вверх по реке Мая и достигли Аима.

В самом начале сентября в Якутске состоялось совещание, на котором для борьбы с белоповстанцами было решено сформировать два боевых участка. Наиболее опасным из них считалось Охотское направление, поскольку в этом порту предполагался десант Бочкарёва. На Нельканском направлении был создан штаб для борьбы с белобандитами, в который вошли командир Г.И. Каратаев, представитель ЧК Ефимов, комиссар Шергин и проводник Алексеев. Ему подчинили отряд Котруса и выслали ему подкрепление из состава 7 Сибирского отряда ЧОН силою в 50-60 штыков. Для охраны Амги местный советский и партийный актив сформировал отряд. К середине октября в распоряжении Каратаева находилось свыше сотни штыков при пулемёте Кольта и 3 автоматах Шоша. В отличие от белоповстанцев его бойцы (97 из 114) были вооружены «трёхлинейками» и имели по 200 патронов на ствол. В своём распоряжении отряд имел 120 верховых и 20 обозных лошадей, что обеспечивало ему широкие возможности для маневра. Пользуясь этим, красные совершили несколько разведывательных вылазок в направлении Аима, но белых так и не обнаружили.

То, что противник силён в ЧК поняли не сразу. Первоначально восстание квалифицировалось как неорганизованный бандитизм, который можно подавить своими силами с привлечением милиции. Осознав серьёзность ситуации, ЯкГуббюро взяло курс на усиление репрессий, вызвав озлобление всего якутского народа, что привело к росту числа врагов советской власти.

20 сентября 1921 года, командующий V советской армии Уборевич издал приказ N1350, согласно которому все советские органы должны были беспощадно бороться с бандитизмом. Шесть дней спустя Якутский ревком ввёл его в действия, грозя суровой карой за его неисполнение. В условиях якутской реальности при почти поголовной неграмотности и незнании русского языка данные приказы, опубликованные в газете, имели обратное действие. Состоявшийся в Якутске 1-й Якутский губернский съезд уездных и волостных ревкомов принял резолюцию в связи с появлением «белых банд на восточной окраине Якутской губернии», где призвал «всех трудящихся Якутской губернии принять активное участие в ликвидации бандитизма, возглавляемого белыми офицерами».

Для его поддержки Губбюро ВКП(б) постановило сформировать добровольческие отряды из числа партийных и советских работников. Первые отряды «красных партизан» возникли в начале сентября Петропавловском, Намцах, Покровске, Амге и Абаге. Из двадцати подобных подразделений наибольшую известность приобрела Татто-Чурапчинская дружина, возглавляемая «ультракоммунистом» Н.Д. Кривошапкиным-Субурусским. В отличие от сибирских и приамурских партизанских отрядов, якутские «красные партизаны» не проводили самостоятельных боевых операций против белых, ограничиваясь лишь разведывательными задачами и карательными рейдами.

Получив недвусмысленный приказ, советские и партийные работники, отдельные красные командиры и сотрудники ГубЧК, опираясь на красных партизан, развязали «красный террор». На Амгинском участке был сформирован «ударный отряд ЧК» из 38 человек, который подчинялся особому отделу. После расстрела 7 (по другим сведениям – 6) местных жителей, якобы пытавшихся перебежать к врагу, его начальник Аржаков был вынужден оправдываться перед слобожанами за столь суровый приговор. Другим типичным примером является «контрреволюционный заговор» в Намском улусе, в котором были уличены 16 человек. Его главарями были объявлены начальник милиции И.Л. Ясенецкий и его делопроизводитель, князец Хатын-Аринского наслега М.С. Ядрихинский. Заговорщики планировали захватить власть в Намцах, расстрелять всех коммунистов и установить связь с Охотском. М.С. Ядрихинский был убит при попытке к бегству местными советскими активистами, шестерых «заговорщиков» коллегия ГубЧК под председательством А.В. Агеева приговорила к году лишения свободы, а остальных амнистировала. Их вина заключалась в том, что они выражали свое несогласие с политикой изоляции тойонов. Естественно, что подобные меры сильно компрометировали советскую власть в наслегах и приисках. 1 октября 1921 года ГубЧК было реорганизовано в отделение ГПУ, однако, методы борьбы с контрреволюцией почти не изменились. Когда декабрю процесс реорганизации карательных органов советской власти был закончен, большинство бывших чекистов перешли в органы ГПУ.

В Якутске и его окрестностях вымогательства, истязания и таинственные исчезновения людей были обыденным явлением. При сдаче дел ГубЧК стали известны дела чекистов Боруна и Корякина, которых обвиняли в изнасиловании и издевательствах над женами якутов, бежавших в тайгу, а также пытках лиц, заподозренными в сочувствии или в поддержке белоповстанцев. Не являлось секретом, что это «стрелочники», поскольку «общая установка» РВС V армии способствовала их появлению. В таких условиях не могло не начаться всеобщее возмущение советской властью.

7. НАЧАЛО БОРЬБЫ

По-видимому, путь на Аим был выбран Толстоуховым и его товарищами с самого начала своего побега. Его выбор был обусловлен тремя обстоятельствами. Первое из них заключалось в том, что в Нелькан по Аяно-Нельканскому тракту прибыли 35397 пудов грузов «Холбоса» и Центросоюза. Они были закуплены для Якутии в Китае и Японии за 850000 золотых рублей и доставлены в навигацию 1921 года. Всего по материалам суда, в Нелькане имелось имущества и товаров на 1.5 млн. деноминированных советских рублей. Во-вторых, с весны на реке Майя работала гидрографическая экспедиция, которую возглавил инженер И.Ф. Молодых. В её составе находилась группа антисоветски настроенных иркутян. В-третьих, уполномоченным продкома в Нельканском районе был А.П. Куликовский, которых со своими сотрудниками Чепко, Ушмановым, Афонским и десятком якутов встретил беглецов у Аима.

6 октября Толстоухов и его товарищи обнаружили идущий вниз по реке пароход «Киренск», который тащил на буксире железные баржи «Накатами» и «Аканак». На них находилась часть Нелькано-Аянской строительной партии, возвращавшейся в Иркутск и охрана из 7 человек. Капитан Толстоухов поднялся на его борт и, пользуясь своей прежней должностью, приказал командиру охраны Воробьеву сдать оружие, после чего захватил суда. Развернув караван назад, белогвардейцы двинулись навстречу вверх по реке. В ста верстах вверх по течению они захватили «Соболь» и 10 октября прибыли в Нелькан. Вслед за караваном прибыли верхами остальные офицеры, которые разоружили волостную милицию и расстреляли девятерых пленных. И.Я. Строд сообщает, что это были пленные красноармейцы и их командир Воробьёв. Согласно показаниям К.М. Станулиса, 12 октября были расстреляны только 8 человек, а 4 руководителей гидрографической партии, включая Молодых, отправлены в Аян для отправки во Владивосток.

Рис. 3. Повстанцы Нельканской тайги ( в центре Карамзин)

Обосновавшись в Нелькане, где к тому времени имелось 30 жилых домов, 6 пакгаузов, школа и церковь, белогвардейцы приступили к формированию отряда, получившего название 1-й майский добровольческий противосоветский отряд. Юсуп Галибаров, имевший обширную торговлю в Нельканской волости, разослал верховых агитаторов к тунгусам с призывом записаться в отряды за плату мануфактурой, крупчаткой, чаем и монпансье. Всего за два дня было завербовано 40 человек, в числе коих было 4 матросов с «Соболя» и один с «Киренска» во главе с помощником капитана Ковалевым. Несколько позже к белоповстанцев присоединился капитан «Соболя» Цирюльников и пятеро рабочих из Иркутска.

Командиром белоповстанцев стал корнет В.А. Коробейников, его помощником стал прапорщик И.И. Шипков, а штаба возглавил капитан Н.В. Занфиров. Адъютантом штаба был назначен Муратов, а инспектором полковник П.А. Иванов. Начальником «майской речной флотилии» был назначен военный лётчик лейтенант В. А. Бронский, а её штурманом – капитан Цирюльников. В отличие от своих товарищей капитан Толстоухов не присоединился к белоповстанцам и отбыл в Аян. Из него он перебрался в Николаевск. Отсюда на борту «Тунгуса» он прибыл во Владивосток и присоединился к белым.

14 октября 1921 г. секретарь Сиббюро И.И. Ходоровский проинформировал Якутское Губбюро, что постановление об изоляции тойонов противоречит политике РКП(б) и предложил его отменить. Однако, Якутские ревком и бюро придерживались иной позиции. В их телеграмме от 17 октября сообщалось, что отмена политики классового расслоения «будет преступлением против революционной борьбы». Тем не менее, на следующий день было выпущено постановление об «осмотрительности» в ходе реализации политики изоляции в отношении к интеллигенции. Восемь дней спустя Сиббюро потребовало отменить террор против тойонов, подтолкнувший «в лагерь контрреволюции многих нейтральных людей», утверждая, что злоупотребление властью и сведение личных счетов в ходе реализации скомпрометировали идею советской власти среди населения.

Подчиняясь решению Сиббюро, Губревком на своём заседании от 4 ноября поручил губернскому отделу советского управления разработать инструкцию о порядке созыва беспартийных конференций и проведения в жизнь политики изоляции. При этом специально оговаривалось при этом, что арест «изолируемых» лиц может быть произведён в Якутске только с санкции губернской тройки, а в Вилюйске и Олёкминске уездах – уездных троек. На совместном заседании Губбюро и ревкома от 15 ноября политика изоляции тойонов и кулаков, а также учет и конфискацию их имущества были отменены. Реализации этого постановления по состоянию на 22 ноября привела к полной амнистии 95 арестованных за антисоветскую деятельность и 41 – частично. Как впоследствии выяснилось, принятые меры сильно запоздали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.