Полная версия

Фелинис. Повесть из истории гонений христиан при Домициане

И Кермор отправился в путь. Фелинис последовал за ним с некоторою медленностью и как бы с сожалением.

Но слуга быстро бежал за ними.

– Гей! – закричал он им, – остановитесь, мне нужно вам сказать…

Но на его призыв не последовало никакого ответа. Слуга побежал и скоро догнал двух чужеземцев.

– Моя благородная госпожа, – сказал он старику, – надеется, что вы подойдете к ее носилкам, дабы она могла, наконец, поблагодарить вашего раба за самоотверженную услугу, которую он оказал ей.

– У нас нет времени, – отвечал Кермор.

– Вы, как я вижу, – отвечал слуга, – не знаете, какое значение имеют особы, пославшие меня.

– Разве я не свободен, как они, действовать по моему желанию? – спросил вспыльчиво старик.

– Это правда, но, тем не менее, я думаю, вы не раскаетесь, исполнив их желание.

Кермор хотел еще энергичнее отказаться, когда Фелинис шепнул ему на ухо:

– Благоразумие говорит мне, что нужно принять это предложение. Упрямо отказываться, это значит обратить на нас внимание, а быть может, и подозрение.

– Ты столь же умен, сколько и храбр, – сказал старик, быстро сообразив. – Пойдем, посмотрим, какой прием окажут они нам.

И два чужеземца подали знак слуге о своей готовности следовать за ним. Тот, обрадованный вернулся к носилкам. Климент и его спутницы улыбались молодому рабу, и Флавия готовилась уже заговорить с ним, но вдруг страшный шум в лесу привлек их внимание.

– Что там такое? – спросил Климент своих слуг.

– Император на охоте, – отвечали они, – Возможно ли? – быстро спросили две матроны.

– Он не замедлит появиться: его свита показалась между деревьями.

– Это удивляет меня, – сказал Климент. – Цезарь находит охоту очень утомительной и он редко соучаствует в ней.

– Однако, это действительно он, вот он выходит из-за лесу, – сказали слуги.

И они не ошиблись: Домициан сделал усилие, преодолел свою апатию и, покинув дворец, отправился на охоту.

Множество оленей, преследуемых бесчисленной стаей собак, промчалось мимо носилок; затем множество охотников и загонщиков пешком и на лошадях въехало в деревню.

Наконец, показался сам император на отличном коне, окруженный семью или восемью офицерами. Заметив его, Флавий Климент, его жена и племянница быстро спустились с носилок и пошли к нему навстречу.

– Наши сыновья с цезарем? – спросила вполголоса Домицилла.

– Да, – отвечал Климент, – они идут с императором, который заметив нас, направляется в нашу сторону.

– Слава Богу, – сказала Домицилла, – мы будем иметь счастье разговаривать с ними хоть одну минуту. Увы! это счастье редко выпадает нам!

Между тем Кермор и Фелинис, отступя немного в сторону, с интересом следили за происходившим. Молодой раб с любопытством искал императора среди охотников и попросил старика указать его.

Горькая улыбка появилась на губах Кермора, и, указывая своему спутнику на высокого человека, он сказал:

– Вот тиран Рима и всего света, вот Домициан!

И через минуту добавил презрительно:

– Вглядись внимательнее: это создание, опьяненное неограниченной властью. Когда я его видел в последний раз, ему было девятнадцать лет. Это был замечательно красивый молодой человек, с благородной выправкой и хорошими наклонностями. Теперь, в сорок пять лет, он преждевременно состарился, сгорбился. Посмотри, как у него выдается живот, какие тонкие, сухопарые ноги. Голова его оплешивела еще более, чем моя, глаза гноятся, на лице нет ни красоты, ни приятности, оно пожелтело от желчи, которую он напрасно хочет скрыть под слоем румян. Слабость, подлость, разврат, жестокость видны во всем его существе. И гнет этого человека выносят презренные римляне!

Выражение глухой ненависти, отразившееся во взгляде Кермора, передалось и его спутнику. Он с гневом устремил взгляд на сына Веспасиана.

Император, доехав до Клавдия Климента, сошел с лошади.

– Какая утомительная поездка! – вскричал он, спрыгнув с лошади! – Клянусь Юпитером! Я охотился в последний раз. Это столь восхваленное удовольствие хорошо только для дураков.

Климент, который состоял консулом при императоре, приблизился и, почтительно склонившись, взял руку повелителя и поцеловал ее. Затем он ответил:

– Да, цезарь предпринял тяжелый путь!

– Не думаешь ли ты, что я не могу выследить оленя или дикого зверя? – спросил подозрительно Домициан – Я вовсе этого не думаю, государь. Я удивляюсь, напротив, с какою легкостью ты выносишь усталость. Ты так же силен, как и в дни блестящей молодости.

– Куда ты идешь? – спросил император.

– Мы направлялись в сторону Альбы, чтобы приветствовать тебя, a затем насладиться свежестью и роскошью полей.

– А! Тебе нравятся окрестности моего города? – спросил император.

– Там очаровательно в это время года.

– Мне казалось, что с тобою была твоя жена и племянница.

– Я счастлив, цезарь, что они могут засвидетельствовать тебе свое почтение.

Женщины приблизились и тоже поцеловали руку Домициана. Исполнив свой долг, Домицилла попросила позволения обнять сыновей своих, что император милостиво разрешил; он соблаговолил сам позвать их.

Два отрока, один двенадцати, а другой десяти лет, приблизились.

Правитель назвал одного из них Веспасианом, а другого Домицианом; не имея потомства, он почти усыновил их и хотел назначить своими наследниками. Оба брата бросились к своей матери, которая прижала их к своей груди с неизъяснимой нежностью; но их воспитатель поспешил унять эти проявления чувств, ссылаясь на неприличие таких бурных порывов.

Наставник, делавший это замечание, был знаменитый декламатор Квинтилиан. В свою жизнь он не вводил тех прекрасных качеств, о которых писал. Его слова и манеры отличались от тех прекрасных наставлений, какие он давал другим в искусстве красноречия и декламации.

Домицилла, боясь выражать свои материнские чувства, отступила на шаг от двух молодых принцев. В это время Домициан, поговорив с минуту с консулом Климентом, готовился сесть на лошадь, когда человек с хитрым и вероломным лицом, находившийся около императора, сказал ему несколько слов на ухо.

Повелитель, выслушав его снисходительно, кивнул утвердительно головой и, улыбаясь, обернулся к Флавии.

– На самом деле, благородная Флавия, – начал он, я не обратил на тебя должного внимания и хотел уехать, не засвидетельствовав тебе своего расположения; но это нужно приписать заботам моего высокого сана. К счастию, Меций Карус напомнил мне, и я надеюсь, что ты будешь ему благодарна за это деликатное внимание.

Эти слова были произнесены голосом, который император тщетно старался сделать менее жестоким и суровым. Флавия Домицилла покраснела, смутилась и молчаливо поклонилась.

– Какая жалость, – добавил Домициан, – что ты обрекла себя на безбрачие! Кто получил такие чары красоты, тот не должен отказываться от супруга.

– Я не имею ни малейшего желания, государь, выйти замуж, – проговорила Флавия.

– Ты философ, моя очаровательная родственница, сказал саркастически император; – разные слухи ходят о твоем атеизме и твоем страшном суеверии; это не идет ни к твоему полу, ни к твоему высокому положению.

Флавия Домицилла слегка побледнела при этих словах, сказанных с явною целью застращать ее.

– Но это клевета, которой я ни минуты не верил. Однако, пусть это послужит тебе предостережением, потому что родственник цезаря, a тем более женщина, не должна быть подозреваема.

Благородная римлянка продолжала хранить молчание, a Домициан продолжал:

– Меций Карус доказал мне твою правоту и даже более: по моему повелению, он наказал виновников этих слухов, как они и заслуживали. Ты этим ему обязана, и, через несколько дней, ты засвидетельствуешь ему, в чем я не сомневаюсь, свою благодарность.

Меций Карус, казалось, был в большом фаворе у императора. Заметя волнение молодой патрицианки он поспешил переменить разговор.

– Досадно, благородная Флавия, что ты не присутствовала на императорской охоте; ты бы удивилась верности выстрелов нашего императора и бога[2].

– Да, клянусь Палладой, сожалею, что ты не участвовала в ней, – сказал Домициан. – Я пронзил бегущую в шестидесяти шагах от меня лань со всей ловкостью.

– Ты забываешь, император: это кабан, в лоб которого ты так удачно попал двумя стрелами, что можно было принять их за рога.

– Никто не станет удивляться этому, – сказала Флавия; – весь свет знает о необыкновенной ловкости цезаря.

– Это правда, что я стреляю хорошо, – сказал самодовольно император. – Ты не можешь себе представить того взрыва одобрения, которым меня наградили охотники; но я еще убил на лету фазана, и никто не похвалил меня за мою ловкость. Я сержусь!

– Может быть, представится еще случай, цезарь, который мне позволит судить самой о твоей ловкости.

Домициан, как и Нерон, жаждал славы и одобрений и был неподражаемо хвастлив. Желая показать родственнице свою действительно замечательную ловкость, он сказал:

– Я не уеду так, Флавия, не доказав тебе, что мне не льстят. Но я не вижу ни одной лани и даже ни одной птицы: они далеко.

– Может быть, в другой раз явится более удобный случай!?

– Нет, нет; я хочу сегодня заслужить твое удивление и твою похвалу. Меций Карус найдет мне возможность.

– Увидим, – сказал фаворит, оглядывая все кругом себя: – неужели тут нет ни одного раба?

– Я в том уверен, – сказал Домициан; – ты знаешь, что я никогда не беру с собой этих негодяев на охоту. Что Флавия Климента и его племянницы, то им прислуживают только наемные слуги.

Император говорил правду: с консулом рабов не было, a Домициан, из недоверия, не брал их на охоту. Меций Карус затруднялся найти предмет, куда бы цезарь мог направить свои стрелы. Но вдруг луч радости мелькнул на его лице: он заметил Фелиниса, стоявшего около Кермора, в почтительном отдалении от них, и следившего за всем происходившим.

– Клянусь Геркулесом. Вот возможность!..

И он показал на молодого чужеземца. Четыре человека из императорской свиты отделились, подошли к Фелинису, схватили его, без всякого сопротивления, и подвели к цезарю.

– Клянусь Палладой! – сказал император, часто призывавший в свидетели свою любимую богиню[3]: – клянусь ею, мой дорогой Меций, – этот раб очарователен и походит на женщину.

Фелинис при этих словах вздрогнул от гордости и гнева; его толчок передался державшим его так, что они чуть не выпустили его из рук. Ничего не замечавший Домициан продолжал:

– Иди, Меций, укажи ему место и позу, которой он должен держаться.

Фаворит повиновался, а Кермор, приблизясь, с беспокойством сказал, возвысив голос:

Что ты хочешь сделать с этим молодым человеком?

– Все, что вздумает цезарь, наш император и наш бог, – отвечал Карус: – ты ничего не имеешь, я думаю?

Ты ошибаешься, распоряжаясь моим рабом без моего разрешения.

Меций пожал плечами и хотел возразить, когда император подошел к ним.

– Что такое? – спросил он.

– Этот человек, – сказал фаворит, – говорит, что ты не имеешь права распоряжаться его рабом. Его акцент указывает на его иностранное происхождение, и нужно, государь, объяснить ему, что земля и все живущее на ней принадлежат цезарю.

Домициан мрачно нахмурил брови.

– Как очутились этот человек и его раб на моей дороге?

– Спросите вот эту даму, – вскричал Кермор, указывая на Флавию.

Климент, находившийся около племянницы, приблизился с нею к императору.

– Цезарь, действительно, мы задержали этого старика и его товарища.

– Но знаете ли вы их, кто они?

– На днях этот раб спас Флавию, убив ужасного быка, который ее преследовал.

– Что вы хотите сделать с этим человеком?

– Мы хотели поблагодарить его.

Как? Благодарить раба? – вскричал Домициан презрительно.

– Он выказал столько храбрости и самоотвержения!

– Он кажется таким ничтожным.

– Наружность обманчива, а его отважность чрезвычайна, в чем я и свидетельствую, – сказала Флавия.

– Это меня радует: он не будет дрожать, и мои выстрелы будут вернее. Пусть он займет позицию.

– Цезарь, – сказала благородная римлянка, пощади его!

– Ты слишком интересуешься этим молодым человеком, – сказал изумленно император.

– Он жертвовал своею жизнью, спасая мою.

Домициан расхохотался.

– Какую же большую награду может получить этот раб, как не честь послужить мне? Конечно, римлянина было бы труднее вознаградить такой наградой!

– К тому же, – сказал Меций Карус, желая успокоить Флавию, – будь уверена, благородная Домицилла, что цезарь не так владеет стрелой, чтобы ранить этого молодого человека.

– Конечно, – сказал император, – если бы был здесь ребенок из Альбы, он засвидетельствовал бы, что, благодаря своей ловкости, я никогда не причинил никому даже царапины. Не бойся, моя дорогая родственница!

Флавия, Домицилла и Климент молчали, но Кер мор, который ничего не понимал, снова спросил:

– Что сделал худого мой раб и почему вы его задерживаете?

– Ты глух, старик? – спросил один вольноотпущенник. – Разве ты не слышал, что он будет служить целью для стрелы цезаря? За эту честь ты должен на коленях благодарить императора.

– Как! – вскричал Кермор, – император хочет убить спасителя этой женщины? Но так худо не поступают даже с диким животным!

– Ты, однако, отлично знаешь, – сказал Меций Карус, – что раб вовсе не человек, а просто животное, мебель, наконец, вещь, с которой мы можем поступать по собственному желанию. Отойди!

– Раб в моих глазах такой же человек, как и человек другого ранга. Кто бы он ни был, но он мне дорог. Если нужно императору для цели человеческое существо, то я предлагаю себя для этого опасного дела.

– Я отказываю этому старику, – сказал Домициан. – Его хилая рука не может быть настолько тверда, и я промахнусь.

Кермор хотел протестовать. Климент и Флавия хотели еще попытаться, но император с нетерпением топнул ногой:

– Довольно, – сказал он свирепо. – Если эти дураки будут сопротивляться, я направлю стрелу им в сердце. Это самое лучшее средство кончить спор.

Родственники Домициана вздрогнули от этой угрозы, исполнить которую император мог не замедлить. Фелинис, до сих пор молчаливый и затаивший гнев свой в глубине сердца, приблизился к старику и сказал ему несколько слов на ухо:

– Сама судьба против нас. Уступим: страх не поможет нам.

– Я предчувствовал, что сношение с этими проклятыми патрициями нам снова принесет несчастие! – вздохнув, сказал Кермор.

– Ради наших интересов не сопротивляйся, – сказал молодой человек.

– Я это сделаю.

Все это было сказано вполголоса и на незнакомом языке. Фелинис, снова впавший в свое обычное бесстрастие, пошел к тому месту, которое указал ему Меций Карус, поднял руку и слегка растопырил пальцы. Фаворит, удостоверившись в том, что он готов и не дрогнет, улыбнулся и в то же время с сарказмом сказал:

– Я боюсь, что стрела императора, вместо того, чтобы пронзить твою грудь, пролетит мимо.

И, не обратив внимания на впечатление от своих слов, Меций вернулся к императору. Домициан, уверенный в своем искусстве, наложив стрелу на тетиву, старался привлечь внимание Флавии. Но благородная римлянка, бледная и взволнованная, была занята более рабом, чем цезарем.

Стрела мелькнула, и Флавия смертельно вскрикнула, на что ответом был гневный крик Кермора.

На губах Фелиниса была ироническая улыбка: он показал зрителям этой возмутительной сцены свою руку, по которой ручейком текла кровь. Стрела вместо того, чтобы пройти между пальцев, не тронув их, попала в кисть руки раба.

Однако, молодой человек не опустил руки, и охотники, находившееся около него, удивлялись ему. Это был промах императора или следствие того, что он находился на далеком расстоянии, или потому, что его глаз был менее уверен в присутствии Флавии.

Домициан, пораженный своей неудачей, раздраженно обратился к своему фавориту:

– Меций! – сказал он, – дурак этот или плохо держится, или хотел отразить мой удар!..

– Очень возможно, государь, – поспешил согласиться фаворит.

– Благородная Флавия, – сказал император, повернувшись к своей родственнице, – не сожалейте об этом негодяе. Если он ранен, то виноват сам в этом, потому что он потерял свою энергию и хладнокровие. Ребенок из Альбы и то не выказывает столько страха, и стрела всегда проходит между пальцами.

В то время как Домициан делал заключение относительно раба, последний, в противоположность словам императора, схватив лук одного из охотников, натянул его и, убив ласточку на всем ее лету, преспокойно вернулся на свое место.

Присутствовавшие не могли воздержаться от одобрения при виде такого доказательства ловкости, тем более замечательной, что молодой человек был ранен. Но император, впав в гнев, был так ужасен, что Флавия и ее родственники вздрогнули.

– Раб погиб, – прошептала благородная римлянка.

– Этот стрелок не имеет соперников в Италии, – сказал тихо Климент. – Он, должно быть, чужеземец и не признает наших обычаев, действуя так смело и решительно.

Домициан жестом подозвал одного из своих вольноотпущенников и отдал ему какие-то приказания. Тогда Флавия упала пред императором на колени, Домицилла и консул последовали за ней, упрашивая о спасении Фелиниса.

– Встаньте! – сказал строго Домициан, – родственники цезаря не должны унижаться.

– Не покушайся более на его жизнь, – просила Флавия.

– Я хочу, напротив, убить его, как собаку, – сказал жестко император.

– Оставь его жить, окажи нам свою милость, – просили обе матроны.

– Да, милостивый император, – сказал в свою очередь Меций Карус, – пощади его.

Фаворит заступился не из сострадания к Фелинису, но для приобретения расположения Флавии.

– Это и твое желание? – спросил удивленный Домициан, не ожидавший услышать слова снисхождения из уст своего фаворита.

Затем, не выслушав ответа Меция, он добавил с ужасным смехом:

– В самом деле, к чему ему погибать? Это было бы неблагоразумно, как будто я чувствую себя побежденным этим рабом, который только случайно попал в птицу на лету.

И, обратясь к Флавии, продолжал:

– Моя благородная родственница, будь довольна, согласный с советом Меция Каруса, я не обрекаю на смерть этого молодого раба, которым ты так сильно интересуешься, хотя он этого вполне заслуживает. Но прежде чем позволить ему удалиться, я хочу запечатлеть на нем неизгладимое доказательство моей ловкости, чтобы на будущее время он воздержался от подобного нахальства.

И, повернувшись снова к фавориту, император сказал ему:

– Притащите этого негодяя к дереву и привяжите его правую руку к стволу так, чтобы он не мог ею двинуть.

Меций Карус отдал должное приказание, и Фелинис, не сомневавшийся более в жестокости тирана, не сопротивлялся.

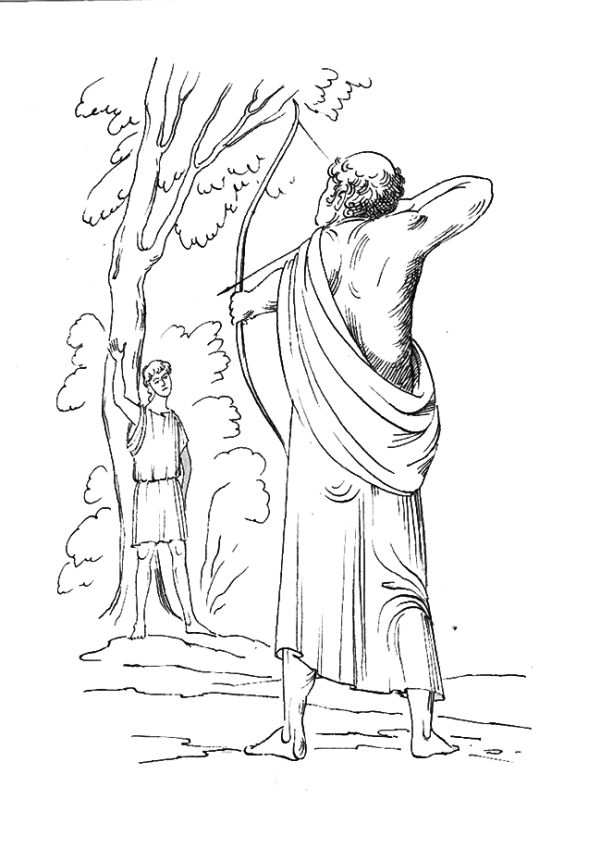

Домициан, натянув снова свой лук, сказал племяннице Климента:

– Гляди лучше на этот раз, Флавия. Я буду стрелять во второй сустав большого пальца.

Римлянка хотела остановить императора, но он не слушал ее. Целясь продолжительно и с большим старанием, он пустил стрелу, которая попала в назначенное место с удивительною точностью[4].

Большой палец раба отделился от руки. Все присутствовавшие, исключая Климента и его спутниц, выказывали удивление. Меций Карус сильнее других выражал восторг от такой ловкости.

Удовлетворенный тиран улыбался.

– Квинтилиан, – сказал он, – ты можешь описать это в своих сочинениях; урок, данный мною, красноречивее всяких доказательств!

Фелинис вскрикнул от гнева и отчаяния, Кермор пришел в негодование.

Домициан смеялся, видя страдания этого несчастного человека, искалеченного навсегда и лишенного возможности стрелять из лука.

– Прощай, – сказал он Флавии, – теперь ты знаешь, как я верно бью в цель. Я возвращаюсь в Альбу более счастливым, заслужив твою приязнь.

Консул был принужден предложить свои носилки императору, уставшему и не замедлившему принять его предложение.

Влезая бесцеремонно на носилки, он посадил рядом с собою Меция Каруса, Квинтилиана и двух племянников, Веспасиана и Домициана. Он протянул руку Флавии и сказал:

– У меня есть относительно тебя один хороший проект, который мне очень нравится.

И не объясняя ничего более, он переглянулся с фаворитом.

Перевязка раны

Как только император со своею свитой удалился, Климент послал одного из своих слуг в Рим за носилками, а сам вместе со своими спутницами подошел к двум чужеземцам, которые оставались еще на том месте, где был ранен Фелинис.

Раб стоял, прислонившись к дереву, а Кермор, обмыв раны своего товарища, перевязывал их лоскуточком материи.

Молодой человек, казалось, не утратил своей энергии, но на лице его отражались гнев и ненависть. Старик был еще более раздражен. При приближении Климента и его спутниц, он повернул к ним лицо, полное ненависти. Фелинис же, напротив, впал в свое обычное бесстрастие: он взглянул на Флавию, и светлый луч озарил его лицо.

– Старик, – сказал с волнением консул, – я с трудом могу передать вынесенное мною от всего происходившего впечатление.

– Вы – причина всему! – сказал жестко Кермор.

– Увы! – вздохнув, сказала Флавия, – глаза наши полны слез, но не в нашей власти было предотвратить это. О, если бы я могла предвидеть все происшедшее! Я никогда не утешусь, при воспоминании о ране, которую получил мой храбрый избавитель.

– Лучше было оставить нас в покое.

– Я имела добрые намерения, приглашая вас; я хотела сама поблагодарить этого несчастного молодого человека за его геройский поступок, который он выказал по отношению ко мне.

Эти добрые слова не тронули Кермора, Фелинис же, побежденный красотою и приветливостью римлянки, почувствовал к ней симпатию.

– Господин, эта благородная дама права: она не виновата. Не принимай так резко изъявлений ее благодарности.

– Хорошо, – ответил Кермор, уловив в его голосе сожаление. – Забудем ее происхождение, но неужели мы должны быть благодарны ей за то, что она нас не оскорбляет, после того как была причиной этого несчастья. Климент, с нетерпением выслушав эти слова, сказал:

– Ваше негодование несправедливо и вводит вас в заблуждение относительно нас.

– Обвиняй теперь нас же; это похоже на вас, патрициев!

– Я знаю, что вы возбуждены против нас, – сказал консул, – и понимаю это, но продолжаю говорить только из сострадания к этому молодому человеку.

– И что же?

– Ты любишь своего раба и принимаешь участие в его судьбе?

– Более, чем ты можешь предполагать.

– Хорошо! Я хочу за него предложить тебе кое-что.

– Говори, – сказал холодно Кермор, немного успокоившись.

– Я хочу, по мере возможности, отблагодарить его за спасение моей родственницы.

– Я слушаю тебя.

– Согласен ли ты продать его нам? – спросила его Флавия.

– Нет.

– Я вам предлагаю 30000 сестерций, – сказал Климент.

– Это, разумеется, сумма значительная, но она не удовлетворяет меня.

– Ты хочешь, может быть, 50000 сестерций? – спросила Флавия.

– Я не согласен и на это.

– 100000 сестерций?

– Нет!

– 200000?

– Нет.

– Ты очень требователен, – вскричала Флавия; – на эту сумму можно купить более 20 рабов, но чтобы доказать тебе, что я готова отблагодарить его, я предлагаю тебе 500000 сестерций.

– Если ты предложила бы мне 2.000000 сестерций, и то я не соглашусь, – сказал Кермор.

– Чего же ты желаешь за него? – вскричали в один голос Климент, Домицилла и Флавия.

– Я вовсе не хочу продавать его. Вы думаете, подобно всем римлянам, что за золото все можно получить. Знайте же, что я не придаю золоту никакой цены.

– Неужели золото так ничтожно, что не может помочь этому несчастному? – спросил консул.

– Тебе и подобным тиранам вселенной, – отвечал старик, – золото нужно для разврата и порабощения народов.

– Ты не совсем прав! – сказала Флавия. – На сколько я тебя поняла, ты думаешь, что мы хотим купить этого молодого человека, чтобы обратить его в своего раба. Ты ошибаешься: мы дадим ему свободу.

– Это трогает меня, потому что среди римлян это редкое явление.

– Ты согласен?

– Нет, я отказываю.

– Однако, ведь нужно же нам отблагодарить этого раба! – сказал Климент, раздражаясь.

– Разве с него не достаточно! – сказал с иронией Кермор, – за спасение жизни этой знаменитой римлянки, послужить целью для стрел цезаря, единственного бога, которому вы все поклоняетесь.

– Ты не прав, старик! – сказал Климент, – отвечая нам насмешками. Но знай же, этот молодой человек получит должную награду. Он будет свободен помимо тебя!

– Я его господин! – сказал Кермор спокойно.

– Я в этом и не сомневался. Но ты должен знать, что консул имеет власть отпускать рабов на волю.