Полная версия

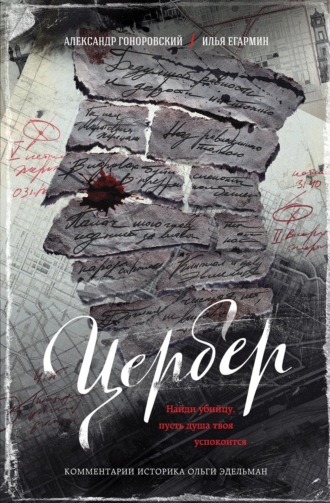

Цербер. Найди убийцу, пусть душа твоя успокоится

Примечания

1

Южное общество декабристов – одна из двух, наряду с Северным обществом, основных тайных организаций декабристов. Создано в марте 1821 года на базе Тульчинской управы Союза благоденствия. Возглавляла общество Директория в составе П.И. Пестеля, А.П. Юшневского и С.И. Муравьёва-Апостола. (Здесь и далее прим. авт.)

2

Согласно Воинскому уставу 1796 года плац-майор являлся помощником коменданта гарнизона города или крепости, окончательные обязанности его были определены «Положением военного губернатора и коменданта» от 14 февраля 1797 года: «Плац-майор имел в своём ведении всех арестантов… Все рекруты также находились в его распоряжении, и он обязан был отправлять их в назначенные полки, затем он обязан был наряжать караулы в театры и на публичные гуляния». Также обязан был присутствовать на вахтпарадах для подачи некоторых строевых команд.

3

Шарль-Жозеф Панкук (1736–1798) – французский писатель и издатель. Он отвечал за многочисленные влиятельные издания своего времени, включая литературный журнал «Меркюр де Франс» и «Методическую энциклопедию», преемницу «Энциклопедии Дени Дидро».

4

Визига (также вязига) – название употребляемой в пищу хорды, добываемой из осетровых рыб.

5

Здесь: цепь.