Полная версия

Звезда Запада

Но тут же отец Целестин заставил себя признаться, что в случае с Видгаром он, пожалуй, погорячился. Вот как раз им-то и следует гордиться как лучшим своим воспитанником, коих, впрочем, всего-то два. Вторым, а если быть точным, второй была Сигню – дочь Хагнира Кривого, заслужившего это прозвище тем, что в какой-то стычке ему выкололи правый глаз. Мать Сигню умерла давным-давно, беспутный отец постоянно отсутствовал, и воспитанием девочки занялись совместно отец Целестин да Сигурни – жена торировского воеводы Халльварда, у которой и своих детей было четверо, да все, как назло, мальчишки (Халльвард, впрочем, был этим весьма доволен). Сигурни научила девочку всем женским премудростям – ткать, шить, обрабатывать мех, доить корову и прочему, а монах, твёрдо решив, что хоть кого-нибудь здесь надо воспитать как положено, то бишь по-христиански, целеустремлённо обучал Сигню и с нею Видгара всему, что знал сам.

С Видгаром приключилась похожая история. Он был сыном младшего брата Торира, убитого во время очередного похода в Британию, – пущенная чуть ни за два стадия из большого кельтского лука стрела пробила ему горло. А поскольку оба сына конунга умерли в младенчестве, Торир взял ребёнка к себе и объявил наследником. Так как отец Целестин в доме конунга был постоянным и желанным гостем, юный норманн просто заслушивался нескончаемыми рассказами монаха о чудесах Юга и Востока. Видгар сам стал часто наведываться к святому отцу, приставая к нему с просьбами рассказать ещё что-нибудь, и наконец отец Целестин сдался, но поставил мальцу условие: «Сначала я тебя буду учить читать («А что это такое?» – удивился тогда Видгар), а потом буду рассказывать истории».

На том и порешили. Отец Целестин с упоением гонял своего подопечного по лабиринтам латинской и греческой грамматик и иногда со слезами умиления драл его за уши. (Необходимый элемент воспитания. Это монах усвоил ещё в обители св. Элеутерия, ибо отец настоятель применял сей приём постоянно, что способствовало лучшему усвоению материала клириком Целестином.) А Видгар, отмучавшись с учёбой, слушал с открытым ртом рассказы странного толстяка, и воображение рисовало ему перетянутую цепью бухту Золотой Рог и зубчатые стены Константинополя, минареты Дамаска и пески Египта с возвышающимися над ними пирамидами.

Торир вначале смотрел на всё это сквозь пальцы, но, после того как Видгар однажды заявил конунгу, что Один не бог, а вовсе суеверие, случилась неприятность. Видгар отделался впечатляющим синяком на скуле и тем, что не мог сидеть с неделю, а у Торира состоялся с отцом Целестином напряжённый религиозный диспут, в течение коего святому отцу пришлось услышать о себе немало нового и признать, что в искусстве стихосложения язычник-викинг, пожалуй, не уступит и великим греческим пиитам. Правда, даже сии схизматики, от коих самого Бога тошнит, никогда не употребляли сразу столько богомерзких выражений. В конце концов оба спорщика призвали на головы друг друга проклятия своих богов, после чего отец Целестин откупорил кувшин с вином, и просидели они с конунгом в домике монаха до утра. О чём велась беседа, неизвестно, а Видгар, нахально подслушивавший под дверью, мог разобрать только отдельные фразы, среди которых наиболее частыми были уверения во взаимном уважении.

Как бы то ни было, но Торир позволил своему племяннику посещать монаха, и отец Целестин продолжал обучать беловолосого паренька. Разве только занятия по теологии сократились у них весьма. Впрочем, кроме латинской Библии в первые два года читать было нечего, и Видгар получил достаточное представление о христианском Боге, но ни друзьям, ни родичам ничего не рассказывал, помня печальный опыт. Позднее, в соответствии с заказами монаха, дружинники Торира начали привозить самые разнообразные книги, отобранные у франков и византийцев, и, хотя по тем временам любая литература была редкостью и изысканной роскошью, библиотека отца Целестина пополнялась исправно.

Конечно, то, что роскошные переплёты портились грубыми руками викингов, вырывавших из них самоцветы и драгоценные металлы, было донельзя обидно, но сами пергаменты обычно не страдали. К пятнадцати годам Видгар уже знал историю Рима, Византии, Греции; в шестнадцать познакомился с Гомером, Софоклом и Сенекой. Стараниями отца Целестина наследник Торира мог свободно изъясняться на латыни, греческом и арабском, а также сносно понимать ещё с десяток наречий. Сигню, к слову, от него не отставала. С помощью монаха Видгар составил травник, дабы знать, какое растение спасёт от жара, а какое – от лихорадки, но это интересовало его мало – то ли дело читать о походе греческого конунга Одиссея! Правда, отец Целестин нашёл-таки себе достойную замену на поприще целительства: Сигню такое занятие нравилось куда больше, чем Видгару, да и усердия ей было не занимать.

Кончилась вся эта история тем, что шестнадцати лет от роду Сигню была крещена (тайно, конечно), и нарёк её монах именем пресвятой Девы Марии. Кроме монаха и девушки знал об этом только Видгар, хотя сам от подобной процедуры отказался, не разобравшись до конца в своих мыслях. Отец Целестин смирился. А первую свою победу над норманнским язычеством в миссионерском деле праздновал три дня... Некоторые утверждали, что всё это время над домом монаха висело зелёное облако винных испарений. В хронике Вадхейма появилась о сём примечательном событии (крещении, понятно, а не о том, что за ним последовало) запись на латыни. Бояться было нечего, так как читать во всём Вадхейме умели только трое, а латыни никто, кроме них, не знал и подавно.

Отец Целестин сумел заинтересовать Видгара и обучал его с немыслимыми терпением и усердием, которые за семь лет передались и приёмному сыну конунга Торира. Но Вадхейм не монастырь, а Видгар всё же не клирик. Книги – книгами, но молодому викингу необходимо владеть оружием и править кораблём, тем более если он когда-нибудь примет власть над людьми четырёх родов, уже не первое столетие живших на берегах Вадхейм-фьорда. И если все вечера Видгар просиживал у монаха, то утро и день его тоже были загружены до отказа. Торир и другие бывалые рубаки выжимали из тела Видгара все соли, обучая искусству мечного боя, стрельбе из лука и самострела и другим норманнским наукам. Вся молодёжь через это проходила, и не след наследнику Торира отставать от своих сверстников! Вначале были просто деревянные палки, потом перешли на незаточенные стальные мечи или боевые топоры – кому что нравилось.

Каждый день и по многу часов, до седьмого пота и до обморока. Со щитом и без него, с двумя клинками и с одним, – нужно уметь защитить свою жизнь и отнять жизнь врага. Торир и Халльвард не щадили никого – на упавших выливалась бадья воды, их поднимали на ноги, и всё продолжалось. Видгар только сжимал зубы и молча делал то, что от него требовали. Сложения он был не самого мощного (хотя стал повыше Торира, отличавшегося на редкость крепкой фигурой), но был более гибким и ловким, чем остальные ребята. Это давало Видгару возможность одаривать своих – пока ещё ненастоящих – противников ударами с неожиданных направлений и позволяло выигрывать бо́льшую часть схваток. Торир оставался доволен: любимый племянник подавал большие надежды, невзирая на всю свою заумь. Конунг ухмылялся в бороду: нет, не зря он тогда согласился на эти посиделки Видгара с толстяком; хоть не писано этого в древних законах, но преемник у него будет что надо! Все равно монах дурному не научит – добрый он человек, а без образования в наши времена никуда. Глядишь, может, и будет когда-нибудь на весь Север греметь имя Видгара Мудрого из Вадхейма! Поживём – увидим, а сейчас... Эй, балда, он же сверху рубит! Не отбивать такой удар надо, а отводить! Дай покажу!..

В тот же год Торир впервые взял своего будущего преемника в большой поход, будучи уверенным, что тот обучился всему, что нужно для приличного норманна. Два корабля, как уже сказано, шли к берегам Британии вместе с Эльгаром (жив, жив курилка, хоть и семь долгих лет прошло с тех пор, как расстался с ним монах!) и несколькими другими дружинами. Торир же, будучи человеком самостоятельным, решил податься на восток, к южным берегам Балтийского и Северного морей, на трёх дракарах и поразведать в прибрежных поселениях германцев и поморских да полабских словинов на предмет новых товаров. И тогда же, провожая своего воспитанника, отец Целестин впервые в жизни разрыдался, как дитя. Целый месяц монах изводил себя, проклиная день тот и час, когда нечистый надоумил его покинуть Константинополь. И теперь, обретя хоть две родные души, он вынужден расставаться с тем, кого вырастил и научил уму-разуму. Ну почему Видгару не сидеть в Вадхейме, не учиться мудро управлять своим, пусть и очень малочисленным, народом? Что ждёт его там, за морем? От чьей стрелы или меча примет он смерть?

У отца Целестина за несколько недель до ухода кораблей из фьорда состоялся по этому поводу очередной разговор один на один с Ториром, но конунг был непреклонен, и вышла бы у них серьёзная размолвка, кабы не явился сам виновник и не положил спорам конец, заявив, что он всё равно пойдёт с дядей и пусть отец Целестин не беспокоится, всё будет хорошо.

В день отплытия монах сунул Видгару целый мешок с травами, благословил и даже надел ему на шею тот самый серебряный крест, который был с ним с того дня, когда он, молодой монах-бенедиктинец, покинул родное аббатство. Видгар рассеянно благодарил, вполуха слушал наставления насчёт лечения всяких ран, а мысли его были уже далеко от Вадхейма. Начиналась новая жизнь, полная новых ощущений; над дракаром уже поднимался белый с синей звездой парус, дружинники втаскивали последние тюки с продуктами и бочонки с водой, даже шум прибрежных волн, разбивавшихся о каменистый берег, звучал необыкновенно ново. Ещё немного, и он покинет знакомый до последней травинки мир Вадхейм-фьорда и выйдет на большой и неизвестный – и от этого ещё более манящий – путь. И пусть знают даны и франки, фризы и германцы, что в дружине Торира появился ещё один меч! Так что до свидания, Вадхейм, до свидания, отец Целестин и Сигню, и да пребудут с вами Иисус и Один!

Монах стоял у самой воды и сквозь слёзы смотрел на уходящий дракар Торира и на стройную фигуру Видгара, стоявшего на корме рядом со своим конунгом. Вокруг кричали и махали руками женщины, визжали от восторга дети – неоперившиеся птенцы, но что-то снова заставило отца Целестина приглядеться внимательнее к своему ученику.

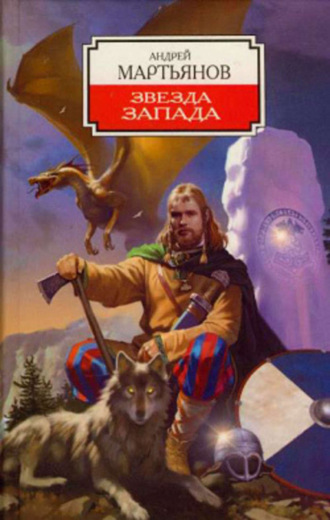

Всё вроде в нём то же, обычное. Коричневая кожаная куртка с железными бляхами и тёплым меховым воротником-капюшоном, меч на боку, самострел за спиной. Волосы соломенные – почти белые – по ветру летят, даром что обрезал их Видгар перед походом так, что и до плеч не достают; глаза, серо-голубые, словно воды фьорда, да серьёзные не по годам, смотрят спокойно и будто с вопросом немым. Спокоен он, как всегда, впрочем, да только видимость это одна. Уж мне-то, старику, по свету немало побродившему, в людях ли не разбираться? И побаиваешься ты, приятель, и тут же рвёшься вперёд, словно ищешь что-то мне неведомое... Только вот что? Почему, зачем живёт в тебе эта странная тяга северного народа к путям-дорогам, как у птиц перелётных? На первый взгляд ты, дружок, такой же, как всегда, как год или два назад, повзрослел разве что... Но, похоже, мне одному здесь виден свет, что исходит от тебя, Видгар, сейчас. Мне и Сигню ещё, пожалуй.

Тайный отблеск величия некоей невообразимо древней расы, что старше греков, иудеев и египтян, отражение её силы и славы, в тебе живущее. Свет, истекающий из пучин времени, в которые заглянуть под силу лишь Господу Богу одному. Что за дар в тебе скрыт, норманн? Нет у меня, смиренного монаха, ответа, но я доберусь до истины, чего бы это мне ни стоило. Только возвращайся живым, Видгар...

Монах развернулся и, тяжело ковыляя по поросшим мхом камням, стал подниматься наверх, к деревне. Пять кораблей, зримых с берега теперь лишь тёмными силуэтами, уходили на юго-запад, становились всё меньше и меньше и вскоре совсем скрылись от взора собравшихся на берегу. Обернувшись, отец Целестин ещё раз всмотрелся в ущелье фьорда и вдруг увидел, – или почудилось то? – сверкнула будто яркая золотая искра на горизонте и тут же погасла, словно солнце на волосах его ученика. Или неведомая мощь, сосредоточенная в нём, дала о себе знать на прощание?

Отец Целестин испуганно перекрестился. Монах заметил странности в Видгаре почти сразу после их знакомства и вначале не придал им значения. Ну, может быть, ребёнок от природы одарён и схватывает всё на лету, да и память у него хорошая, и соображает он что к чему быстрее, чем Сигню. И историю древнюю, ещё дорийскую, принимает как само собой разумеющееся. Но почему у Видгара вид такой, словно не что-то новое он узнаёт, а попросту вспоминает забытое и утерянное? Отчего этот десятилетний ребёнок может одним словом утихомирить насмерть грызущихся собак и даже двумя-тремя фразами разрешить спор у взрослых, да так, что те и не видят потом причины своих разногласий и внимают словам мальчишки, как советам мудреца? Откуда этот потомок норманнов знает, какая погода будет завтра и через неделю? Зачем в ясные ночи проводит он многие часы на морозе, глядя на сияющие точки звёзд, будто бы ищет в небесах решения невысказанных сомнений, и мерцание далёких светил словно отражается в его глазах?

На эти и многие другие вопросы отец Целестин не находил ответа. И годы спустя, глядя, как Видгар бьёт из лука навскидку в глаз белке и ясным днём, и в сумерках, как может ночью по далёкому хрусту веток в лесу, за оградой поселения, определить, прошёл ли лось там или олень, как в кромешной темноте зимней ночи умеет найти дорогу из самой дремучей чащи к дому... Видя это, монах понимал, что талантами ученик его награждён необычайными. А слушая и записывая древние легенды норманнов, повествующие о странных и непонятных событиях и народах, отец Целестин как наяву видел Видгара средь главных героев давно отгремевших битв и удивительных историй, перед которыми меркли в книгах Моисея описанные штурмы Иерусалима и Вавилона, чудеса, явленные Исайей, Соломоном и другими знакомыми монаху с детства персонажами Вечной Книги. И библейские истории оставались, несомненно, истинными, но куда как более поздними и новыми, чем те, над разгадкой тайны коих уже несколько лет бился бывший смиренный инок из обители св. Элеутерия.

Нежданное и жутковатое подтверждение своим наблюдениям монах получил два года назад, летом 849 года. Видгар, которому тогда едва минуло шестнадцать лет, ночами стал уходить из поселения куда-то в лес и пропадал там до утренней зари. На все расспросы отца Целестина он отвечал, что ходит гулять и охотиться и ничего больше. Как монах ни допытывался, узнать он более ничего не сумел, хотя таинственные экспедиции воспитанника возбуждали в нём вполне закономерный интерес и негодование, – мал ещё, чтобы ночами шляться бес знает где!.. Однажды – было уже за полночь – отец Целестин, выйдя подышать свежим воздухом, увидел знакомую тень, как кошка крадущуюся к воротам в ограде. Монах, соблюдая предельную осторожность, последовал за Видгаром, который направился к горам. Любопытство клирика было вознаграждено, хотя и ожидал он увидеть обычное амурное свидание под луной уже почти взрослого норманна с какой-нибудь юной девой, а не то, что произошло в действительности и повергло отца Целестина в состояние близкое к помешательству.

Невзирая на солидный возраст и ещё более солидную упитанность, отец Целестин пробирался по лесу, следуя за тёмным силуэтом Видгара, проклиная про себя то и дело попадавшие под ноги сухие ветки, безбожно хрустевшие. Но Видгар не оборачивался и был на диво невнимательным, просто на себя не похож – видно, весь уже находился там, куда так поспешал, – и продолжал углубляться в лес, пока не вышел на широкую прогалину, поросшую вереском. В центре довольно большой поляны, окружённой со всех сторон густым ольшаником и молодой сосновой порослью, возвышался тёмно-красный, заострявшийся кверху гранитный камень, похожий на остриё громадного копья. В Вадхейме это место, находившееся стадиях в двадцати пяти от поселения, считалось дурным, а острый монолит, совершенно не похожий на обычные валуны, люди звали не иначе как Зубом Фафнира и старались обходить поляну стороной. Отец Целестин, интересовавшийся местными легендами, не удовлетворился короткими и смутными упоминаниями про Зуб Фафнира, слышанными от женщин Вадхейма, и попытался поподробнее разузнать об этом камне и связанной с ним истории у годи, полагая, что он-то уж должен быть осведомлён больше других. Но плоды усилий на ниве краеведения оказались прискорбно малы: недолюбливавший монаха жрец наградил его обычной байкой о каких-то зловредных лесных духах, враждебных богам и людям, и довольно грубо посоветовал отцу Целестину не соваться в эти дела – целее, мол, будешь. В ответ на такое хамство отец Целестин высморкался на статую бога Локи, и оба священнослужителя расстались весьма друг другом недовольные. И вот тёмной августовской ночью монах получил возможность лично узреть то, что считал обычным норманнским суеверием.

Видгар стоял у камня и оглядывался вокруг, явно чего-то ожидая. Притаившийся за кустами монах даже издалека и почти в полной темноте видел, как напряжён мальчишка – будто удара ждёт. Луна к тому времени зашла, и над долиной Вадхейма сгустился непроглядный мрак, разрываемый только светом звёзд. Ветер стих, предутреннюю тишину не нарушал ни единый шорох. Даже ночные птицы примолкли. Отец Целестин чувствовал себя так, словно его закрыли в бочке и бросили на дно моря. Полноту ощущений портил только сучок, впившийся в спину. Монах шёпотом выругался и тихонько присел на большую кочку, с которой обзор поляны был куда лучше.

Прошло совсем немного времени с того момента, как Видгар остановился у Зуба Фафнира, и вдруг монах с изумлением понял, что на поляне стало светлее – откуда-то изливался свет, мягкий, золотистый, казалось, в ночной лес пробился луч закатного солнца из жаркого летнего вечера. Воздух начал вибрировать, до отца Целестина докатилась пришедшая неведомо откуда волна блаженного тепла, и он, почти за гранью слуха, уловил странные звуки – не то пение, не то музыку. В мерцающем золотом тумане, окутавшем поляну, глаза монаха различили смутные и полупрозрачные тени, словно порождённые самим колышущимся маревом, и вскоре стало ясно, что свет и тепло исходят от самих человекоподобных высоких фигур, окруживших гранитный камень, по граням которого скоро, как диковинные насекомые, забегали холодные голубые огоньки. Узрев всю эту бесовщину, отец Целестин с немыслимой скоростью горячо зашептал молитвы, на сей раз ставя перед всеми святыми задачу избавить и его, и Видгара от сатанинского наваждения, но, увидев дальнейшее, осёкся на полуслове и тихонько застонал. И было от чего прийти в ужас: тени окружили молодого норманна, Видгар протянул к ним руки, и такой же золотой свет стал исходить от него самого. Волосы словно вспыхнули, глаза казались двумя каплями росы, сквозь которые прошли лучи звёзд...

И в этот момент отец Целестин издал отчаянный и неблагозвучный визг, сменившийся ещё более неблагозвучными ругательствами на норманнском и латыни. Причин подобному безобразию было две: во-первых, монаха до смерти напугал происходивший у камня странный спектакль; второй же повод был куда прозаичнее: большая и мягкая кочка, где столь уютно устроился святой отец, на поверку оказалась громадным муравейником, обитатели которого выразили своё возмущение тем, что беспощадно искусали соглядатая за филейные части. Последствием сих мученических воплей явилось мгновенное исчезновение призрачных теней – их словно ветром сдуло, хотя ветра-то не было. Свет погас, мелодичные звуки оборвались, а Видгар, видимо сам донельзя перепугавшись, опрометью кинулся прочь от Зуба Фафнира. Охая и проклиная себя за недолготерпение, отец Целестин поплёлся обратно, будучи весьма и весьма озадачен и устрашён увиденным. Иисус и все святые, ответьте, что это было?!

На следующий день отец Целестин пребывал в таком смятении, что чуть не забыл про пиво...

Видгар не заглядывал к монаху с неделю и всё это время ходил как в воду опущенный, но ночами больше не исчезал. Шесть дней монах ну просто с ума сходил от любопытства и заодно изводился оттого, что Видгар явно обиделся, и, похоже, довольно серьёзно.

Когда юнец всё-таки пришёл, отец Целестин, не медля ни минуты, набросился на него с расспросами и требованием объяснений. Видгар же угрюмо отмалчивался, а когда монах стал чрезмерно назойливым, заявил, что он сейчас уйдёт и никогда больше не вернётся, буде допрос продолжится. Когда придёт время, он сам всё объяснит. Сейчас же он не скажет ничего.

Святой отец повздыхал, покачал головой, но оставил всё как есть. Тем более что случившееся той августовской ночью стало лишь ещё одним звеном в цепи необъяснимых событий, уже который год заставлявших отца Целестина смущаться в сердце своём. До самого смертного часа монах не забудет колдовское сияние золотого тумана, кружащихся в танце бестелесных созданий и сияющие светом звёзд глаза своего воспитанника, встретившегося с чем-то вышедшим из странных преданий своего народа – с тем, что ему, Видгару, было знакомо всегда и что не могло принести никакого зла или вреда. С одной из величайших тайн, с удивительным отблеском сгинувшего мира из северных легенд. Да и не из легенд вовсе, а из истории.

Отгремевшей, ушедшей, забытой почти всеми, но бывшей до безумия правдивой истории прошедших веков.

Ещё не раз и не два отец Целестин наблюдал явления скрытой в Видгаре силы. Один такой случай произошёл за неделю до стычки молодого норманна с медведем. Монах выдал Видгару книгу с историей Платона, а сам начал разбирать изрядно потрёпанные жития деяний апостолов, собираясь заново переплести старинные листы, покрытые расплывшимися от сырости строками. Домик освещался только лучиной, да тлели в очаге раскалённые угли, – надобно будет испросить у Торира привезти приличную жаровню! Сигню в тот вечер ушла домой рано, и они остались вдвоём, целиком погружённые в свои занятия. Монах, мурлыча себе под нос григорианские песнопения, разбирал и скреплял страницы, изредка посматривая на Видгара, с головой ушедшего в описание гибели древнего острова, стоявшего среди моря.

И вдруг отца Целестина как ударило что-то. Он поднял взгляд, и глаза его округлились: фигура склонившегося над фолиантом юноши снова, как и тогда в лесу, окуталась золотым сиянием, и в монаха ударили волны тепла, исходившие от Видгара. По его соломенным волосам пробегали струи огня, кожа приобрела цвет старого белого вина, сквозь которое прошёл солнечный луч, – казалось, что Видгар стал неким сосудом, золотой свет вмещающим. Монах ясно увидел даже появившиеся на стенах и полу тени от находящихся в комнате предметов. Сила разливалась от Видгара, распространяясь вокруг и будто питая собой всё встреченное на пути, – даже бревенчатые стены стали словно бы янтарными. Сам же Видгар и вовсе ничего не замечал – сидел как сидел, подперев щёку рукой. И вот тут рукопись начала тлеть.

Отец Целестин, хоть и был напуган, среагировал моментально: могучим ударом выбил из-под воспитанника скамью и бросился тушить бесценный памятник, даже и не разобравшись сразу, что всё прекратилось – Видгар уже выглядел как обычный человек и сам с удивлением смотрел на переполошившегося монаха. Тот, с опаской косясь в его сторону, одним махом осушил полпинты пива и с совершенно отрешённым видом уставился на Видгара.

– Ты, сын мой, похоже, и сам не ведаешь о заключённой в тебе тайне и не знаешь, как ею распоряжаться и что она такое, – подвёл итог происшествию отец Целестин. – Когда надумаешь всё объяснить, верней, рассказать то, что знаешь, – сделай это. Я тебя выслушаю и постараюсь помочь. – Монах вздохнул и осенил себя крестом. – Иди домой, Видгар. Я хочу побыть один.

Покамест страстно ожидаемый отцом Целестином разговор так и не состоялся, однако святой отец не терял надежды и по-прежнему с великим рвением и усердием собирал старинные предания норманнов, сравнивал их с греческими и римскими. Но кто же ответит, какая связь между Геродотом и Платоном и проявлением в семнадцатилетнем парне один Бог знает какой силы? Что общего у танцующих вокруг камня призраков, погибшей в волнах океана земли и воинственного северного народа? А в том, что эта связь есть, отец Целестин был готов поклясться на Библии. Как-то Видгар обмолвился, что, читая книгу, ровно сам видел всё происходившее: гору воды, обрушивающуюся на многолюдные города, пылающие багровым пламенем горы и разверстую пропасть, поглотившую в своих недрах дивный остров. И корабли с порванными парусами, пробивающиеся через невиданную доселе на земле бурю. Корабли, так похожие на дракары... Отец Целестин не знал, что тут и думать.

И тогда, солнечным апрельским днём, он до боли в глазах вглядывался в горизонт, в голубой туман, куда канул флот конунга Торира, надеясь, что Видгар ещё раз даст о себе знать своему старому учителю, но ничто более не нарушало закатного покоя. Воды фьорда, окружённые отвесными скалами, оставались недвижны, а дальше на запад разливалось лазоревое сияние океана, и различить там что-либо было невозможно.