Полная версия

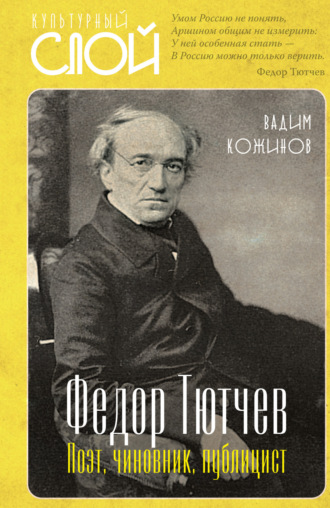

Федор Тютчев. Поэт, чиновник, публицист

Тютчев явно не торопился стать поэтом, несмотря на то, что первые же его опыты встретили самый благоприятный прием. Именно стихи «На новый 1816 год», по-видимому, попали в руки поэта (создателя славной песни «Среди долины ровныя…») и университетского профессора Мерзлякова, и он прочитал их в Обществе любителей российской словесности при Московском университете. Юный стихотворец был сразу же избран сотрудником общества. Позднее, в начале 1819 года, в печатных «Трудах» общества появилось тютчевское вольное переложение «Послания Горация к Меценату»; Тютчеву в то время исполнилось всего лишь пятнадцать лет. Предание донесло до нас, что «это было великим торжеством для семейства Тютчевых и для самого юного поэта». Вслед за тем в университетских изданиях были напечатаны еще три переводных и одно оригинальное стихотворение Тютчева.

Казалось бы, столь поощряемый юноша должен был целиком отдаться стихотворчеству. Но этого не произошло. Тютчев действительно стал поэтом, когда ему уже было за двадцать пять лет, и сразу выступил как совершенно зрелый и самобытный поэт, более того – как великий поэт…

Надо думать, Тютчев просто не хотел писать недостаточно зрелые стихи. И к тому же он в эти годы весь был отдан другому – всестороннему и глубокому освоению мировой культуры. Из одной уже цитированной погодинской записи о беседе с Тютчевым хорошо видна широта его интересов. Он не расставался с книгами. Вот характернейший рассказ того же Погодина о том, каким он помнит Тютчева в юности: «Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку (именно таким Федор предстает на портрете начала двадцатых годов. – В. К.), в зелененьком сюртучке, лежит он, облокотясь, на диване и читает книгу. Что это у вас? Виландов Агатодемон».

Выше приводились стихи девятнадцатилетнего. Тютчева, где сказано, что Раич «спорил в жизни – только раз на диспуте магистра». Здесь проходит резкая грань между наставником и учеником. Тютчев вроде бы восхищается предельной доброжелательностью и кротостью Раича, который вступил в спор лишь в той ситуации, когда было, как говорится, положено спорить. Но сам Тютчев с юных лет и до смертного одра вел непреклонные споры с бесчисленными оппонентами.

В погодинском дневнике есть запись о восемнадцатилетнем Федоре: «Тютчев имеет редкие, блестящие дарования, но много иногда берет на себя и судит до крайности неосновательно и пристрастно».

Оставим выражение «неосновательно» на совести хроникера; из той же погодинской хроники явствует, что Тютчев уже в юности обладал чрезвычайно основательными знаниями и понятиями. Что же касается выражений «много берет на себя» и «судит до крайности… пристрастно», они могут обозначать совершенно разные, противоположные свойства: чрезмерные претензии и чувство подлинной ответственности, капризный субъективизм и глубоко обоснованную убежденность. Жизнь Тютчева доказывает, что он имел право «много брать на себя» и «судить до крайности пристрастно».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Достаточно будет, по-видимому, сказать, что в первые тридцать лет после смерти Тютчева (1874–1903) вышла всего одна книга о нем (к тому же ее написал родственник поэта – Иван Аксаков), а за следующие двадцать революционных лет было издано десять книг, посвященных Тютчеву.

2

А.И. Остерман-Толстой – внук Матвея Андреевича Толстого и Анны Андреевны Остерман; так как род Остерманов по мужской линии прервался, Александру Ивановичу было разрешено зваться двойным именем (дабы сохранить прославленную фамилию).

3

Это поистине великое творение зодчества, которое вдохновляло Баженова и Растрелли, было бессмысленно уничтожено в начале 1930-х годов. Д.С. Лихачев писал о церкви Успенья: «Встреча с ней меня ошеломила… вся она казалась воплощением неведомой идеи, мечтой о чем-то неслыханно прекрасном. Ее нельзя себе представить по сохранившимся фотографиям и рисункам, ее надо было видеть… Я жил под впечатлением этой встречи и позже стал заниматься древнерусской культурой именно под влиянием толчка, полученного мной тогда… Теперь на этом месте пустырь… Разве не убито в нас что-то? Разве нас не обворовали духовно?»

4

Речь идет о том, что лишь примерно одна десятая наполеоновского войска вернулась обратно из-за Немана.