Полная версия

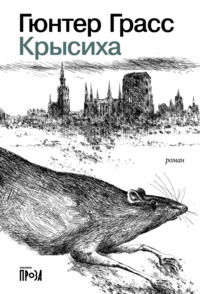

Жестяной барабан

Я извлекал из альбома и другие четырехугольники и прикладывал их к этому. Снимки, на которых можно узнать либо матушку с Мацератом, либо матушку с Яном Бронски. Но ни на одном из снимков неотвратимое, единственно оставшееся решение не читается так отчетливо, как на этом «балконном» снимке. Ян и матушка на одной карточке – здесь веет трагедией, золотоискательством, чрезмерностью, которая оборачивается пресыщением, и пресыщением, которое влечет за собой чрезмерность. Мацерат рядом с матушкой: тут сочится по капле потенциал воскресений, тут скворчит шницель по-венски, тут немного воркотни перед трапезой, тут немного зевоты после еды, тут необходимость перед сном рассказать друг другу анекдоты или припомнить налоговую декларацию, дабы брак обрел духовную основу. И однако же я предпочитаю эту запечатленную на фотографии тоску отвратному моментальному снимку более поздних лет, запечатлевшему матушку на коленях у Яна Бронски на фоне Оливского леса неподалеку от Фройденталя. Эта непристойность – Ян запустил руку матушке под платье – выражает лишь безрассудную страсть несчастной, с первого же дня брака с Мацератом прелюбодействующей парочки, для которой, как я предполагаю, Мацерат выступил в качестве безучастного фотографа. Нет и следа того спокойствия, тех осторожно сознательных жестов, которые мы наблюдаем на «балконном» снимке и которые, вероятно, возможны лишь тогда, когда оба мужчины стоят позади матушки, рядом с ней, либо лежат у ее ног, как на пляже в Хойбуде (см. фотографию).

Есть и еще один четырехугольник, который показывает мне трех самых главных людей моих первых лет, образующих треугольник. Пусть здесь и не достигнута та степень концентрации, что на «балконном» снимке, он тем не менее излучает все тот же чреватый напряжением мир, который, пожалуй, нельзя ни заключить, ни подписать иначе как между тремя участниками. Можно сколько угодно браниться по поводу излюбленной темы треугольника на театре, но если на сцене всего два человека, то что им прикажете делать, кроме как до смерти задискутироваться или втайне мечтать о третьем. Так вот, на моей картинке их трое. Они играют в скат. Вернее сказать, они держат свои карты как хорошо подобранные веера, но смотрят не на свои козыри, как полагается, чтобы назначить игру, а в объектив. Рука Яна, если не считать воздетого указательного пальца, плоско лежит на столе, рядом с мелочью, Мацерат впился ногтями в скатерть. Матушка позволяет себе небольшую и, как мне думается, вполне удачную шутку: она приоткрыла одну карту и показала ее фотографу, но так, что другие игроки не могли ее увидеть. Как легко, оказывается, одним-единственным жестом, одной лишь приоткрытой дамой червей возродить древний таинственный символ: кто из нас не клялся в верности своей даме сердца?

Скат – а в него, как известно, можно играть лишь втроем – для матушки и обоих ее партнеров был не только наиболее подходящей игрой, но и прибежищем, той самой тихой гаванью, в которой они укрывались всякий раз, когда жизнь соблазняла их наконец создать пару – все равно в каком сочетании – и играть в дурацкие игры типа «шестьдесят шесть» или «пьяница».

Но теперь оставим тех троих, что произвели меня на свет, хотя у них и так всего было достаточно. Прежде чем перейти к самому себе, несколько слов про Гретхен Шефлер, мамину подружку, и ее пекаря, равно как и законного супруга Александра Шефлера. Он – лыс, она демонстрирует в улыбке лошадиную челюсть, состоящую преимущественно из золотых зубов. Он – коротконог и, сидя на стуле, никогда не достает ногами ковра. Она в платьях собственной вязки, на которых всегда слишком много узоров. Позднее – фотографии обоих Шефлеров в шезлонгах или на фоне спасательных шлюпок парохода «Вильгельм Густлов», принадлежащего обществу «Сила через радость», либо на прогулочной палубе «Танненберга» от морского судоходства Восточной Пруссии. Каждый год они совершали путешествие на пароходе и привозили из Пиллау, Норвегии, с Азорских островов, из Италии в целости и сохранности сувениры домой, на Кляйнхаммервег, где он пек булочки, а она отделывала наволочки кружевами «мышиные зубки». Когда Александр Шефлер молчал, он безостановочно увлажнял кончиком языка верхнюю губу, а друг Мацерата, зеленщик Грефф, живущий от нас наискосок, осуждал такую манеру держать себя как непристойную.

Хоть Грефф и состоял в браке, он был более вождь скаутов, нежели супруг. Фотография показывает его, широкоплечего, поджарого, здорового, в форме с короткими штанами, со шнурами, как положено вождю, и в шляпе скаута. Рядом, в такой же экипировке, стоит белокурый, пожалуй чересчур глазастый, мальчуган лет примерно тринадцати; Грефф положил левую руку ему на плечо и, в знак благосклонности, прижимает к себе. Мальчишку я не знал, а Греффа мне еще предстояло узнать и понять через его жену Лину.

Я увяз в снимках туристов, путешествующих с помощью «Силы через радость», и свидетельствах нежной эротики скаутов. Хочу быстро перевернуть несколько страниц и обратиться к себе, к своему первому фотографическому изображению.

Я был красивым ребенком. Снимок сделан на Троицу в двадцать пятом году. Мне исполнилось тогда восемь месяцев, меньше на два месяца, чем Стефану Бронски, который изображен на соседней странице, на карточке того же формата, и излучает несусветную заурядность. У открытки – волнистый, как бы искусно оборванный край, обратная сторона разлинована для адреса – вероятно, было отпечатано много экземпляров для семейного употребления. Вырез на странице альбома демонстрирует посреди горизонтально расположенного прямоугольника овал чересчур симметричного яйца. Голый, очевидно символизируя желток, я лежу на животе, на белой шкуре, которую, вероятно, какой-нибудь белый медведь ссудил какому-нибудь восточноевропейскому фотографу-профессионалу, специализирующемуся на детских снимках. Для моего первого изображения, как и для многих снимков того времени, был безошибочно избран теплый коричневатый тон, который не спутаешь ни с каким другим и который мне хотелось бы назвать человечным, в отличие от бесчеловечно гладких черно-белых снимков наших дней. Тускло-расплывчатая, должно быть прорисованная, листва создает темный, кое-где разбитый бликами света задний план. В то время как мое гладкое здоровое тельце в плоском спокойствии чуть наискось возлежит на шкуре, поддаваясь воздействию полярной родины белого медведя, сам я с усилием поднимаю круглую, как шар, детскую головку и гляжу на потенциального наблюдателя блестящими глазами.

Можно бы сказать: фотография – как все детские фотографии. Но посмотрите, пожалуйста, на мои руки, и вам придется признать, что мое первое изображение принципиально отличается от бесчисленных изображений, в равной мере демонстрирующих по разным альбомам очарование детства: я лежу со сжатыми кулаками. Не пухленькие пальчики-сардельки, которые самозабвенно, повинуясь хватательному инстинкту, играют космами медвежьей шкуры, а серьезно сжатые маленькие хваталки парят по обеим сторонам головы, вечно готовые в любую минуту опуститься, задать тон. Какой, спрашивается, тон? Да барабанный же!

Покамест его нет еще в поле зрения, его, который при свете лампочек был мне обещан к третьему дню рождения, но для специалиста по фотомонтажу не составило бы ни малейшего труда приделать соответственное, то есть уменьшенное изображение детского барабана, не предпринимая никаких изменений в моей позе. Пришлось бы разве что убрать глупого и ненужного тряпичного зверя. Он и без того выглядит как чужеродный элемент в этой, в общем-то, удавшейся композиции, чьей темой является тот проницательный, сметливый возраст, когда режутся первые зубки.

Впоследствии меня больше не укладывали на шкуру белого медведя. Мне было, надо полагать, полтора года, когда меня в коляске с высокими колесами поставили на фоне дачного забора, зубцы и поперечник которого столь точно повторены снежным покровом, что я должен отнести этот снимок к январю двадцать шестого. Грубая, пахнущая просмоленной доской конструкция забора, если долго ее рассматривать, ассоциируется у меня с пригородом Хохштрис, в чьих обширных казармах первоначально были расквартированы гусары маккензеновского полка, а уже в мое время – полиция Вольного города. Но поскольку моя память не сохранила ни одного имени, связанного с этим пригородом, остается предположить, что снимок сделан во время разового визита моих родителей к людям, которых я позже не видел либо видел лишь мельком.

Ни матушка, ни Мацерат, поставившие коляску между собой, несмотря на холодное время года, не надели зимних пальто. Напротив, на матушке – русская блуза с длинными рукавами и вышитым орнаментом, которые придают зимнему снимку вот какой вид: это в глубинах России снимают царскую фамилию, Распутин держит аппарат, я – царевич, а за забором притаились меньшевики и большевики и, мастеря самодельные бомбы, принимают решение о гибели моего самодержавного семейства. Корректное, среднеевропейское и, как станет ясно лишь впоследствии, судьбоносное мещанство Мацерата смягчает остроту насилия у притаившейся в снимке злодейской баллады. Люди посетили мирный Хохштрис, ненадолго, даже не надевая зимних пальто, вышли из гостеприимной квартиры, попросили хозяина сфотографировать их с веселым, как и положено, Оскаром посредине, чтобы сразу после этого вернуться в тепло, к сластям и прочим приятностям жизни за кофе с пирожными и взбитыми сливками.

Сыщется еще добрая дюжина моментальных снимков лежащего, сидящего, ползущего, бегущего, годовалого, двухлетнего, двух с половиной летнего Оскара. Все снимки более или менее удачные и представляют собой предварительную стадию того портрета во весь рост, который заказали по поводу моего третьего дня рождения.

Здесь, на этом снимке, я уже получил его, свой барабан. Здесь он висит у меня на животе, с белыми и красными зубцами. Здесь я с чувством собственного достоинства и с серьезной решимостью на лице скрещиваю над жестью деревянные палочки. Здесь на мне полосатый пуловер. Здесь я щеголяю в блестящих лаковых туфельках. Здесь и мои волосы, как щетка, желающая что-нибудь почистить, ежиком стоят у меня на голове, а в моих голубых глазах, в каждом из них, светится жажда власти, не желающая ни с кем ее делить. Здесь мне удалось занять позицию, изменять которой у меня нет ни малейшего повода. Здесь я сказал, здесь я решился, здесь принял решение никоим образом не становиться политиком и уж подавно не торговать колониальными товарами, а напротив, поставить точку и навсегда остаться таким – вот таким я и остался, задержался на этих размерах, в этой экипировке на долгие годы.

Большие люди и маленькие люди, Большой Бельт и Малый Бельт, буквы большие и буквы маленькие, карлики и Карл Великий, Давид и Голиаф, Мальчик-с-пальчик и гвардейцы-великаны; я же остался трехлеткой, гномом, карапузом, вечным недомерком, чтобы меня не заставляли разбираться в малом и в большом катехизисе, чтобы мне не стать большим, достигнув роста метр семьдесят два, не стать так называемым взрослым и не угодить в руки человека, который, бреясь перед зеркалом, сам себя называет моим отцом, чтобы не взваливать на себя обязательства перед лавкой, которая по желанию Мацерата в качестве лавки колониальных товаров должна была означать для Оскара, когда тому минет двадцать один год, мир взрослых. Чтобы не пришлось мне щелкать кассовым аппаратом, я уцепился за барабан и с третьего дня рождения не вырос ни на один дюйм, остался трехлетним, но по меньшей мере трех пядей во лбу, которого все взрослые превзошли ростом, который всех взрослых превзошел умом, который не хотел сравнивать свою тень с их тенями, который завершил свое развитие, как внутреннее, так и внешнее, тогда как взрослые и в глубокой старости продолжают лепетать о развитии, который без усилий постигал то, что другим давалось с превеликим трудом, а порой и через мучения, у которого не было надобности каждый год носить штаны и ботинки все больших размеров с единственной целью подтвердить процесс роста.

Но при этом – тут даже сам Оскар не может отрицать процесса развития – у него все-таки росло нечто, и не всегда мне на пользу, росло, достигло в конце концов мессианских размеров; только кто из взрослых в мое время присматривался, кто прислушивался к неизменно трехлетнему барабанщику Оскару?

Стекло, стакан, стопарик

Если я только что дал описание снимка, где во весь рост представлен Оскар, его барабан и барабанные палочки, и попутно открыл вам, какие давно вызревшие решения окончательно – покуда его фотографировали – принял Оскар, созерцая праздничное застолье вокруг пирога с тремя свечками, я считаю своим долгом, когда альбом уже безмолвно лежит возле меня в закрытом виде, упомянуть о тех обстоятельствах, которые хоть и не объясняют мое затянувшееся трехлетие, однако же – спровоцированные мной – имели место.

Мне с первой минуты было ясно: взрослые не поймут тебя, если ты не будешь расти так, чтобы они это могли видеть, припишут тебе задержку в развитии и начнут таскать тебя и свои деньги от одного врача к другому в поисках если и не твоего выздоровления, то по крайней мере объяснения твоей болезни. Стало быть, чтобы свести консультации к терпимому минимуму, от меня требовалось, прежде чем врач даст какое-то объяснение, подыскать со своей стороны уважительную причину для задержки роста.

Солнечный сентябрьский день, мой третий день рождения. Нежные стеклянные пузыри позднего лета, даже смех Гретхен Шефлер звучит не так резко. Матушка за фортепиано наигрывает из «Цыганского барона», позади стула-вертушки, за спиной у матушки, стоит Ян, касаясь ее плеча и якобы изучая ноты. Мацерат уже собирает ужин на кухне. Бабушка Анна с Хедвиг Бронски и Александром Шефлером плотней придвигаются к зеленщику Греффу, ибо тот знает много историй, скаутских историй, по ходу которых неизменно проявляются верность и сила духа; прибавьте к этому напольные часы, которые не пренебрегают ни единой четвертью часа в тончайшей вязи сентябрьского дня. А поскольку все, подобно часам, были заняты делом и от венгерской земли, где подвизался цыганский барон, через шагающих по греффовским Вогезам скаутов протянулась незримая линия мимо Мацератовой кухни, где на сковороде устрашающе шипели кашубские лисички с яйцом и шпиком, по коридору к лавке, я двинулся туда же, тихонько погромыхивая на своем барабане, и оказался за прилавком, подальше от пианино, лисичек и Вогезов, приметив, что крышка погреба откинута, – видно, Мацерат, который лазил туда, чтобы достать банку со смешанным компотом на сладкое, забыл ее захлопнуть.

И все же мне понадобилась целая минута, прежде чем я понял, чего от меня требует незахлопнутая крышка нашего погреба. Не самоубийства. Боже избави! Это было бы чересчур просто. Но другое было трудным, было болезненным, требовало от меня жертвы, и уже в тот день, как и потом всякий раз, когда от меня требовалась очередная жертва, лоб мой покрылся испариной. Самое главное – чтобы не пострадал барабан, поэтому для начала следовало снести его вниз по шестнадцати щербатым ступеням и разместить между мешков с мукой, объясняя этим впоследствии, почему барабан остался невредим. Потом снова подняться до восьмой ступеньки, нет, пожалуй, на одну ниже, или нет, сгодится и пятая. Но, падая с этой ступени, трудно сочетать надежность с убедительностью увечий. Поднимемся выше, нет, это слишком высоко – десятая снизу ступенька, и наконец я рухнул с девятой, головой вперед, на цементный пол нашего погреба, увлекая за собой целую батарею бутылок с малиновым сиропом.

Еще до того, как задернулась гардина, закрывшая мое сознание, я мог убедиться в успехе своего эксперимента: умышленно сброшенные бутылки с малиновым сиропом произвели шум, достаточный для того, чтобы выманить Мацерата из кухни, матушку – от пианино, остальную часть общества – с Вогезов в нашу лавку.

Но прежде чем подоспели они, сам я успел поддаться запаху пролитого сиропа, удостовериться, что из головы у меня течет кровь, а вдобавок, когда они уже вступили на лестницу, поразмышлять над вопросом, что нагоняет на меня такую усталость – то ли кровь Оскара, то ли сладкий сироп, и, однако, испытать величайшую радость, поскольку все удалось как нельзя лучше, а барабан, благодаря предпринятым мерам предосторожности, остался цел и невредим.

Помнится, Грефф вынес меня наверх. Лишь в гостиной Оскар выплыл из своего облака, которое, вероятно, наполовину состояло из малинового сиропа, а наполовину – из его детской крови. Врач еще не подоспел, матушка кричала, несколько раз ударила пытавшегося ее успокоить Мацерата ладонью, а потом и тыльной ее стороной по лицу и обозвала убийцей.

Итак – и врачи снова и снова подтвердили мою правоту, – благодаря единственному, хоть и не безболезненному, но хорошо рассчитанному, падению с лестницы я получил не только крайне важное для взрослых объяснение приостановки моего роста, но вдобавок превратил доброго и безобидного Мацерата в Мацерата повинного. Это он не захлопнул крышку погреба, это на него матушка взвалила всю вину, и он пронес сознание этой вины, в которой матушка упрекала его хоть и не часто, но неуклонно, через вереницу лет.

Мне же падение обеспечило четыре недели на больничной койке, а потом, если не считать визитов по средам к доктору Холлацу, относительную свободу от врачей; уже в первый мой барабанный день мне удалось подать миру знак, и случай мой был разъяснен еще прежде, чем взрослые смогли уразуметь истинное, мною предопределенное положение дел. В дальнейшем говорилось так: как раз в день своего рождения наш маленький трехлетний Оскар свалился с лестницы, и хотя ничего себе не сломал, но расти после этого перестал.

И начал я барабанить. В нашем доходном доме было пять этажей, и от первого этажа до чердачных закоулков я барабанил вверх и вниз по лестнице. От Лабесвег к Макс-Хальбе-плац, оттуда на Нойшотланд, Антон-Мёллер-вег, Мариенштрассе, Кляйнхаммерпарк, Акционерную пивоварню, Акционерный пруд, Фребелевский луг, школу Песталоцци, Новый базар и снова – Лабесвег. Мой барабан хорошо это выдерживал, взрослые – хуже, они хотели заткнуть глотку моему барабану, хотели подставить ножку моим палочкам – но обо мне позаботилась природа.

Способность при помощи жестяного детского барабана набарабанить необходимую дистанцию между мной и взрослыми вызрела вскоре после моего падения с лестницы, и почти сразу же у меня прорезался голос, давший мне возможность петь вибрато на таких высоких нотах, или кричать, или петь крича, что никто не рисковал более отбирать у меня барабан, от которого закладывало уши, ибо, если кто-нибудь пытался схватить его, я начинал кричать, а когда я кричал, ценные вещи разлетались на куски: мой крик убивал цветочные вазы, мое пение крушило оконные стекла и передавало власть сквозняку, мой голос, подобно целомудренному, а потому и не ведающему сострадания алмазу, резал стеклянные горки, чтобы в их глубинах, не теряя при этом своей невинности, надругаться над гармоничными, благородно закругленными, подаренными любящей рукой и покрытыми легким налетом пыли ликерными рюмочками.

Прошло немного времени, и мои способности стали широко известны на нашей улице, от Брёзенервег до поселка при аэродроме, – короче, во всем квартале. Стоило соседским детям, чьи игры типа «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», либо «Где у нас кухарка, Черная кухарка?», или «Что я вижу, ты не видишь» меня не привлекали, завидеть меня, как целый хор немытых рож начинал вопить:

Стекло, стакан, стопарик,Сахар есть, пива нет – очень жаль.Госпожа Метелица зажжет свой фонарикИ сядет за рояль.Без сомнения, дурацкие, лишенные смысла припевки. Но меня они не смущали, когда вместе с моим барабаном я шагал сквозь «Госпожу Метелицу», заимствуя примитивный, но не лишенный приятности ритм, выбивал «Стекло, стакан, стопарик» и, не будучи крысоловом, увлекал за собой детей.

Впрочем, и сегодня, когда Бруно намывает окно в моей комнате, я выделяю этой песенке и этому ритму местечко на своем барабане.

Куда несноснее, чем дразнилки соседских детей, куда огорчительнее, особенно для моих родителей, оказался тот дорогостоящий факт, что на меня или, точнее сказать, на мой голос начали сваливать любое окно, разбитое в нашем квартале наглыми, невоспитанными хулиганами. Поначалу матушка добродетельно оплачивала все, по большей части разбитые с помощью рогаток, кухонные окна, потом, уразумев наконец особенности моего голоса, она, прежде чем возмещать убытки, начала требовать доказательств, и при этом у нее делались холодные деловые глаза. А люди, живущие по соседству, и впрямь были ко мне несправедливы. Ничто в этот период не могло быть несправедливее, чем утверждать, будто виной всему – живущий во мне детский дух разрушения, что я испытываю ничем не объяснимую ненависть к стеклу и стеклянным изделиям, как и другие дети порой в приступах бешенства дают выход своим темным и бессмысленным антипатиям. Лишь тот, кто занят игрой, разрушает умышленно. Я же никогда не играл, я работал на своем барабане, а что до голоса, то первоначально я употреблял его лишь в пределах необходимой обороны. Только опасения за мою работу на барабане вынуждали меня целенаправленно пускать в ход голосовые связки. Будь я наделен способностью тем же методом и теми же звуками резать унылые, закрытые сплошной вышивкой, порожденные художественной фантазией Гретхен Шефлер скатерти или отслаивать с поверхности пианино темный лак, я бы куда как охотно оставил в покое все стеклянное. Но скатерти и лак были равнодушны к моему голосу. Точно так же не мог я даже с помощью нескончаемого крика стереть узоры с обоев, как не мог с помощью двух протяжных, нарастающих, трущихся друг о друга, будто в каменном веке, тонов добыть тепло, потом жар и, наконец, искру, необходимую для того, чтобы на обоих окнах гостиной занялись декоративным пламенем пересохшие, пропитанные табачным духом гардины. Ни у одного стула, на котором сидел Александр Шефлер или Мацерат, я не мог своим голосом «отпеть» ножку. Право же, я предпочел бы защищаться не столь чудесными и более безобидными средствами, но безобидных средств в моем распоряжении не было, одно только стекло покорялось мне и несло свой крест.

Первую успешную демонстрацию этой способности я провел вскоре после своего третьего дня рождения. Барабан принадлежал мне уже четыре недели с хвостиком, и за это время при моем усердии я пробил его до дыр. Правда, бело-красные зубцы обечайки еще удерживали вместе верх и низ, но дыру в центре звучащей стороны уже трудно было не заметить, и – поскольку я презирал нижнюю сторону – эта дыра становилась все больше, по краю пошли острые зазубрины, стертые от игры частички жести осыпались и провалились внутрь барабана, где недовольно звякали при каждом ударе, и повсюду – на ковре гостиной и на красно-бурых полах в спальне – поблескивали белые частички лака, которые не пожелали долее удерживаться на истерзанной жести моего барабана.

Родители боялись, как бы я не порезал себе руки об угрожающе острые жестяные края. Особенно Мацерат, который после моего падения с лестницы громоздил одну меру предосторожности на другую. Поскольку, активно размахивая руками, я мог и в самом деле задеть острые края, опасения Мацерата были хоть и преувеличены, но не лишены оснований. Правда, с помощью нового барабана можно было избегнуть всех грозящих мне опасностей, но они вовсе и не помышляли о новом барабане, а просто хотели отобрать у меня мою добрую старую жестянку, которая вместе со мной падала, вместе лежала в больнице и была оттуда выписана, вместе – вверх-вниз по лестнице, вместе – на булыжной мостовой и на тротуарах, сквозь «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», мимо «Что я вижу, ты не видишь», мимо «Где у нас кухарка, Черная кухарка?», – отобрать и ничего не дать взамен. Дурацкий шоколад должен был служить приманкой. Мама протягивала его мне и при этом складывала губки бантиком. Именно Мацерат с напускной строгостью ухватился за мой раненый инструмент, а я вцепился в моего инвалида. Мацерат потянул его к себе, а силы мои, достаточные лишь для того, чтобы барабанить, были уже на исходе. Один красный язычок пламени за другим медленно ускользал из моих рук, вот и круглая обечайка готовилась покинуть меня, но тут Оскару, который до того дня слыл вполне спокойным и, можно сказать, слишком благонравным ребенком, удался его первый разрушительный и действенный крик. Круглое граненое стекло, защищавшее медово-желтый циферблат наших напольных часов от пыли и умирающих мух, разлетелось на куски, упало – причем некоторые куски в падении сломались еще раз – на красно-коричневый пол, ибо ковер не доставал до подножия часов. Впрочем, внутреннее устройство дорогого механизма ничуть не пострадало. Маятник спокойно продолжал свой путь – если про маятник можно так сказать, то же делали и стрелки. И даже механизм боя, обычно крайне чувствительно, я бы даже сказал истерически, реагирующий на каждый толчок, на проезжающие мимо пивные фургоны, даже он никак не воспринял мой крик; разлетелось только стекло, но уж зато оно разлетелось вдребезги.