Полная версия

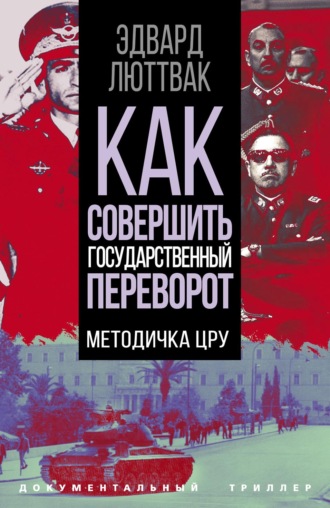

Как совершить государственный переворот. Методичка ЦРУ

Эдвард Люттвак

Как совершить государственный переворот

Методичка ЦРУ

© Э. Люттвак, 2023

© ООО «Издательство Родина», 2023

Предисловие

«Государственный переворот», блестящая и оригинальная книга, написанная совсем еще молодым человеком, впервые была опубликована в 1968 году и немедленно привлекла к себе внимание. Впоследствии ее перевели на многие языки. Сегодня эта книга, возможно, представляет даже больший интерес, чем в 60-е: последнее десятилетие показало, что теперь государственный переворот – отнюдь не редкое для цивилизованного мира исключение, а обыденное средство политических изменений в большинстве стран – членов ООН.

В настоящее время в мире больше военных диктатур, чем парламентских демократий, и случаев, когда эти диктаторские режимы свергаются «народными восстаниями», мы наблюдали совсем немного. Гораздо чаще один военный диктатор сменяется другим или несколькими. Несмотря на все эти тенденции, на изучение государственных переворотов до сих пор существовало некое табу. Некоторые критики данной книги Люттвака явно не знали, как ее оценить. Легко понять почему. Шокирующей кажется сама мысль, что во многих частях мира с равной легкостью государственный переворот может быть осуществлен не большой группой людей, и это свидетельствует о том, что они – будь то левые, правые или центристы – усвоили элементарные уроки современной политики.

Маркс и Энгельс много писали о революции, но почти ничего – о технологии ее совершения; единственным в XIX веке левым лидером, сформулировавшим детальные инструкции в этом отношении, был Бланки, но успехом его деятельность, по сути, не увенчалась. У него был предшественник Габриэль Нод, чей труд был опубликован в Париже в конце XVII века, а перевод на английский язык доктора Уильяма Кинга появился в 1711 году: «Политические размышления о высокой политике и мастерстве государственных переворотов» (Dr. William King. Political considerations upon Refni ed politik and the Master Strokes of Stale). «Гром падает с небес, прежде чем его можно услышать, молитвы произносят, прежде чем на них созывает колокол; кто-то подвергается удару, думая, что он сам его наносит, страдают те, кто никогда этого не ожидал, и умирают те, кто думал, что находится в полнейшей безопасности; и все это делается под покровом ночи и темноты, среди штормов и замешательства». Эти слова не утратили актуальности и сегодня.

Но Нода забыли на долгие времена. К тому же его концепция «мастерского переворота» была в любом случае гораздо шире, чем государственный переворот в современном смысле этого понятия. В наше время появились целые библиотеки по вопросам объективных условий, в которых происходят революции, о войнах гражданских и крестьянских войнах, революционных и внутренних, о партизанской борьбе и терроризме. Однако почти ничего не написано о государственных переворотах, и это несмотря на то, что в последнее время было очень мало революций, а «объективные условия» – всегда только один из факторов, участвующих в генезисе революций. Рассмотренные в таком ракурсе государственные перевороты весьма неудобны как для практических политиков, так и для политологов. Ибо на основе «объективных условий» можно легко построить модели и схемы, в то время как государственные перевороты непредсказуемы и практически уже по определению являются смертельными врагами всяких упорядоченных гипотез и концепций. Как можно научным образом вычислить политические амбиции нескольких людей, занимающих важные стратегические позиции?

Все это достойно сожаления, но не умаляет необходимости более тщательного и детального изучения государственных переворотов. Ибо, согласно всем признакам, они станут «волной будущего» – то есть распространятся шире, чем другие, более активно обсуждаемые формы политического насилия. Исследуя партизанскую войну, я пришел к выводу, что в большинстве стран «третьего мира» армия является самым сильным претендентом на политическую власть. За последние пятнадцать лет произошло примерно 120 военных переворотов, в то время как только пять партизанских движений смогли прийти к власти – и только три из них смогли сделать это после переворота в Португалии в 1974 году. Функцией партизанского движения снова стало то, что первоначально ее и составляло – прокладывание пути к власти для регулярной армии: партизаны создают беспорядки, а в седло власти вскакивают совсем иные люди. Еще в большей степени это относится к террористическим группам.

Правда, в некоторых частях мира осуществить военный переворот стало сложнее. Когда-то командир танковой бригады в какой-нибудь ближневосточной стране мог рассматриваться как потенциальный претендент на политическую власть. Теперь это уже не так, отчасти из-за централизации военного командования, а отчасти потому, что политическая полиция теперь работает эффективнее. Но если в этих частях мира перевороты и стали более редкими, они по-прежнему являются единственной формой политических изменений, которую можно рассматривать в настоящее время.

Тем не менее хотя перевороты непредсказуемы, и к ним не применимы известные методы интерпретации (не говоря уже об их прогнозировании), они содержат в себе повторяющиеся сценарии – «все то же самое, но всегда по-другому» – того, что происходит с момента, когда замышляется заговор, до реального захвата власти. Настоящая книга представляет собой важную веху на практически нетронутом до сих пор поле исследований.

Уолтер Лакер, Вашингтон – Лондон, октябрь 1978

1

Что такое государственный переворот?

«Я сожалею, что приходится начинать эру мира с государственного переворота, как я и замышлял».

Герцог Веллингтон, 1811 год«…не было иного пути спасения, кроме вмешательства армии».

Константин Коллиас, 21 апреля 1967 года, АфиныНесмотря на то, что термин «государственный переворот» используется уже на протяжении более чем 300 лет, возможность относительно легкого осуществления такого переворота вытекает из особенностей развития современного общества: возникновения и развития современного государства с его профессиональным бюрократическим аппаратом и постоянными вооруженными силами. Мощь современного государства в значительной степени базируется на его непрерывно функционирующем бюрократическом аппарате – с его архивами, делами, документами и чиновниками, – который может тщательно отслеживать, а если потребуется, и контролировать, деятельность всех других организаций и отдельных людей. Тоталитарные государства всего лишь более полно используют детальную и всеобъемлющую информацию, которая находится в распоряжении и других государств, в том числе демократических: одни и те же основные инструменты используются по-разному.

Ключевыми для осуществления государственного переворота являются два последствия развития и укрепления современного бюрократического аппарата: образование четкого разделения между постоянным государственным аппаратом и политическим руководством государства и тот факт, что, как и большинство крупных организаций, бюрократический аппарат имеет иерархическую структуру с четкими цепочками принятия и исполнения решений. Различие между бюрократом как государственным служащим и бюрократом как личным слугой правителя – явление относительно новое, и как британская, так и американская системы демонстрируют рудименты былой структуры[1].

Важность этого обстоятельства – в том, что если бюрократы связаны с политическим лидером, незаконный захват власти принимает форму «дворцового переворота» и касается в основном манипулирования личностью правителя. Его можно заставить согласиться с новым политическим курсом или назначить новых советников, его можно убить или лишить свободы передвижения, но, что бы ни происходило, «дворцовый переворот» способны осуществить только инсайдеры и только изнутри правящего класса[2].

«Государственный переворот» – дело, куда более «демократическое». Его можно осуществить «извне», и он может происходить вне правительства, но внутри государственной машины, которую образуют постоянная и профессиональная государственная служба, вооруженные силы и полиция. Цель такого переворота – разобщить постоянных госслужащих и политическое руководство, а этого обычно не происходит, если они связаны политическими, этническими или традиционными узами лояльности.

Современные африканские государства, подобно Китайской империи, используют этнические связи для формирования высшего слоя своего государственного управленческого аппарата. Маньчжурская династия в Китае старалась следовать исконным китайским традициям и использовать китайцев-ханьцев на государственной службе на всех уровнях, но ключевые посты в гражданском управлении и вооруженных силах тем не менее были заполнены потомками тех, кто пришел в страну вместе с основателями династии. Также и африканские правители назначают представителей своих племен на стратегические посты в силах безопасности.

Если партийная машина контролирует назначения на государственные должности – либо как часть общего тоталитарного контроля, либо потому, что правящая партия долго находится у власти, как в послевоенной Италии, – политические сторонники назначаются на высшие должности в бюрократическом аппарате и для того, чтобы защитить режим, и для того, чтобы обеспечить проведение нужной политики. Поэтому партийные назначенцы занимают ключевые посты в полиции и органах безопасности Франции и Италии, точно так же как все высшие должности в коммунистических странах находятся в руках партийных «аппаратчиков».

Пример использования «традиционных связей» – Саудовская Аравия[3]. Здесь из-за отсутствия современных «ноу-хау» у сторонников и соплеменников королевской семьи то, чего не удавалось сделать на индивидуальном уровне, делалось на уровне организационном. Кроме современной армии, состоящей из ненадежных жителей городов, есть и «белая армия» ваххабитских бедуинов, сторонников саудовской правящей династии.

Подобные узы лояльности между политическим руководством и бюрократическим аппаратом нетипичны для современных государств. Наряду с приведенными выше примерами, гражданская служба и политические лидеры современного государства могут быть связаны классовыми или этническими узами, однако какой бы природы ни были эти узы, все эти группы достаточно велики, чтобы туда могли проникнуть те, кто замышляет государственный переворот.

Из-за раздутости бюрократического аппарата и для того, чтобы добиться хотя бы минимальной эффективности его работы, государственный аппарат вынужден разделить свою работу по четко разграниченным сферам компетенции, которые распределяются между различными департаментами. Внутри каждого департамента должна существовать усвоенная всеми цепочка принятия решений и должны соблюдаться стандартные процедуры работы. Таким образом, любая информация и каждый приказ обрабатываются и выполняются в стандартной манере, и если приказ приходит из соответствующего источника на соответствующий уровень, то он выполняется.

В ключевых частях государственного аппарата – вооруженных силах, полиции и органах безопасности – все эти характеристики еще более ярко выражены, с большей степенью дисциплины и жесткости структуры. Государственный аппарат, таким образом, до определенной степени является «машиной», обычно работающей в предсказуемом и автоматическом режиме.

При совершении государственных переворотов как раз и ориентируются на такой «машинальный» режим работы бюрократии: и в процессе переворота (так как для захвата ключевых рычагов управления используются части государственного аппарата), и после него (так как ценность этих рычагов обусловлена тем, что государство является целостным механизмом).

Мы увидим, что некоторые государства так хорошо организованы, что их бюрократическая машина достаточно умна для того, чтобы в реализуемых ею планах и установках демонстрировать благоразумие: все поступающие в нее и передаваемые в ней приказы и установки автоматически сверяются с существующей «концепцией» того, что является «нормальным», а что – нет. Это имеет место в развитых государствах, и в этих условиях государственный переворот осуществить очень сложно.

В некоторых государствах бюрократический аппарат настолько мал и прост и настолько тесно связан с политическим руководством, что вряд ли подходит для государственного переворота. Такая ситуация сложилась, например, в бывших британских протекторатах в Южной Африке, Ботсване, Лесото и Свазиленде. К счастью, большинство государств находятся между двумя этими крайностями; госаппарат там достаточно велик, не очень «умен» и, соответственно, уязвим для тех, кто намерен захватить ключевые рычаги управления.

Одним из самых удивительных явлений последнего столетия было грандиозное падение общей политической стабильности. Со времен французской революции правительства свергались все быстрее и быстрее[4]. В XIX столетии французы пережили две революции, и два режима рухнули после военного поражения страны. В 1958 году смена режима представляла собой продуманную смесь обоих этих элементов. Повсюду народы следовали французскому примеру, и продолжительность жизни режимов стала падать, в то время как продолжительность жизни их подданных росла.

Это резко контрастировало с относительной приверженностью к системе конституционной монархии, которая наблюдалась в XIX веке. Когда греки, болгары и румыны завоевали независимость от турецкого колониального господства, они немедленно обратились к Германии, чтобы найти там для себя подходящую королевскую династию. Короны, балдахины и регалии были заказаны обладающим высокой репутацией английским поставщикам (Англия); были построены королевские дворцы, и, где возможно, в качестве дополнительных льгот предоставлены охотничьи угодья, королевские любовницы и местная аристократия. Народы XX столетия, напротив, продемонстрировали отсутствие интереса к монархиям и их атрибутам; когда британцы любезно снабдили иракцев подходящей королевской династией, то последние предприняли несколько попыток, чтобы избавиться от нее, и, в конце концов, в 1958 году добились успеха. Военные и другие правые силы тем временем пытались действовать так же, как и народные движения, и использовали их незаконные методы для того, чтобы захватить власть и свергнуть правящие режимы.

Почему режимы в XX веке оказались такими хрупкими? Ведь парадоксально, что эта хрупкость только выросла, в то время как установленные процедуры для обеспечения смены правительства стали в целом более гибкими. Политолог может ответить на это, заявив, что хотя процедуры и стали гибче, давление со стороны населения в пользу смены режимов сделалось сильнее, и что этот рост гибкости был более медленным, чем рост давления в пользу социальных и экономических перемен[5].

Насильственные методы смены власти применяются обычно тогда, когда легальные методы бесполезны либо потому, что они слишком жестки – как в случае с правящими монархиями, где правитель контролирует формирование политики, – либо недостаточно жестки. Уже не раз отмечалось то обстоятельство, что в России трон до XVII столетия был не наследственным или выборным, а «оккупированным». Длинная череда отречений, к которым царей вынуждали боярская землевладельческая знать и стрельцы дворцовой охраны, ослабила принцип наследования, и поэтому любой, кто захватывал трон, становился царем, а преимущественное право рождения мало что значило.

Некоторые современные республики также очутились в подобной ситуации, которая обусловлена тем, что длинная череда незаконных захватов власти привела к упадку юридических и политических структур, необходимых для того, чтобы менять правительства. Например, в послевоенной Сирии было больше дюжины переворотов, а положения Конституции об открытых всеобщих выборах не могли быть применены, потому что надзиравший за их выполнением аппарат перестал функционировать.

Однако если предположить, что существует установленная процедура смены руководства, то все иные методы, кроме этого, в той или инои степени незаконны и расцениваются нами в зависимости от того, на чьей стороне мы находимся. Но если отвлечься от семантики, то можно констатировать следующее:

Революция

Действия, во всяком случае поначалу, осуществляются неорганизованными народными массами и направлены на смену социальных и политических структур, равно как и на замену конкретных личностей в руководстве страны. Этот термин приобрел определенную популярность.

Кубинские революционеры входят в Гавану

Им были обозначены многие перевороты, так как считалось, что они были делом рук «народа», а не нескольких заговорщиков. Например, скрытые цели, которые провозглашал генерал Касем в Ираке[6], когда свергал режим короля Фейсала, стали известны в стране как «священные принципы революции 14 июля».

Гражданская война

Гражданская война сегодня представляет собой военные действия между элементами национальных вооруженных сил, ведущие к смене правительства.

Этот термин не слишком моден. Скажем, если вы испанец и сторонник Франко, вы назовете события 1936–1939 годов «крестовым походом» (cruzada). А если вы не сторонник Франко, то просто назовете это «событиями».

Пронунсиаменто

В целом – испанская и южноамериканская версия военного переворота, хотя именно ей соответствовали многие перевороты, произошедшие за последнее время в Африке.

В своей первоначальной испанской форме XIX века это был процесс со своими четкими ритуалами. Сначала проводилась «работа» (trabajos): зондировалось мнение офицеров армии. Затем достигались компромиссы с будущими заговорщиками путем обещания наград в обмен на выполнение определенных действий. Потом звучал призыв к действию. И, наконец, – воззвание к войскам следовать за своими офицерами в восстании против правительства.

Часто пронунсиаменто было либеральным, а не реакционным явлением. Теоретическим обоснованием переворота было стремление обеспечить выполнение «воли нации» – типично либеральная концепция. Позднее, когда армия стала более правой, а испанские правительства – наоборот, теория пронунсиаменто сдвинулась от неолиберальной «национальной воли» в сторону неоконсервативной «реальной воли». Последняя исходит из апелляции к существованию некой национальной сущности, своего рода постоянной духовной структуры, которая не всегда отражает желания большинства. Армии было доверено интерпретировать и сохранять «истинную Испанию» и защищать ее от правительства, а если нужно, то и от народа[7].

Пронунсиаменто организовывал и возглавлял определенный военный лидер, однако осуществлялось оно от имени всего офицерского корпуса. В отличие от путча, который проводила только часть армии, или от государственного переворота, который осуществлялся гражданскими лицами, использовавшими некоторые армейские подразделения, пронунсиаменто ведет к взятию власти армией как единым целым. Этим многие африканские перевороты, в которых участвовала вся армия, очень похожи на классические пронунсиаменто.

Путч

В основе своей это феномен военного и короткого послевоенного периода. Путч предпринимается формальным органом внутри вооруженных сил и под их назначенным руководством. Явный пример – путч Корнилова: командующий группой войск на севере России попытался захватить Ленинград, чтобы установить «сражающийся» режим, который продолжил бы участие страны в Первой мировой войне[8]. Если бы он преуспел, то город, возможно, носил бы его имя, а не Ленина.

Освобождение

Сторонники перемен могут утверждать, что государство «освобождено», если его правительство свергнуто с помощью иностранной военной или дипломатической интервенции. Классический пример тому – установление коммунистического режима в Румынии в 1947 году. СССР заставил тогдашнего короля Михая согласиться с новым кабинетом министров, угрожая, что в случае отказа силы Советской армии в Румынии начнут действовать.

Национально-освободительная война, повстанческое движение и т. д

В данной форме внутреннего конфликта целью начинающей его стороны является не захват власти в государстве, а скорее создание соперничающих государственных структур. Они могут быть основаны на политических или этнических принципах. Движение за освобождение Южного Вьетнама стремится создать новую структуру общества и, как следствие, новое государство. Курды в Ираке, сомалийцы в Кении, карены в Бирме и наги в Индии хотят добиться выхода населяемых ими территорий из состава соответствующих государств.

Победа Сандинистской Революции в Никарагуа

Определение переворота

Государственный переворот включает в себя некоторые элементы упомянутых выше форм, с помощью которых можно захватить власть, однако, в отличие от них, не всегда полагается на помощь народных масс или на силу армии.

Содействие этих сил, несомненно, сделает захват власти более легким делом, но было бы нереалистично думать, что они находятся в распоряжении организаторов переворота. Если мы не командуем вооруженными силами, то, начиная планировать переворот, еще не располагаем достаточным количеством сторонников, на которых могли бы опереться. А правительство, которое мы намерены свергнуть, как правило, не дает нам возможности развить пропаганду и создать организацию, способную эффективно задействовать «народные массы».

Вторая отличительная особенность переворота – то, что он не предполагает определенной политической ориентации. Революции обычно организуются левыми силами, а путчи и пронунсиаменто – правыми силами. Переворот же политически нейтрален, и нельзя предположить, что после захвата власти будет проводиться определенная политика.

Правда и то, что многие перевороты были откровенно правого толка, но здесь нет ничего предрешенного.

Если переворот не использует массы или боевые действия, то какой же инструмент позволяет ему захватить власть? Короткий ответ может звучать следующим образом: этот инструмент заложен внутри самого государства. Длинный ответ составляет большую часть данной книги. Далее следует наше формальное и функциональное определение переворота: он состоит в проникновении в государственный аппарат небольшой критически настроенной группы, которая использует его, чтобы устранить правительство от контроля над оставшейся частью госаппарата.

2

Когда возможен государственный переворот?

«Большевики не имеют права ждать съезда Советов… Они должны взять власть немедленно… Победа обеспечена, и девять шансов из десяти, что она будет бескровной… Ожидание – это преступление против революции».

Владимир Ильич Ульянов-Ленин, октябрь 1917 годаС 1945 года процесс деколонизации увеличил число независимых государств более чем вдвое, и возможности, открывающиеся для нашего исследования, возросли самым значительным образом. Мы должны, однако, признать, что не все государства заслуживают нашего пристального внимания. Нет ничего, что помешало бы нам совершить переворот, скажем, в Британии, но мы вряд ли сможем удержать там власть на длительный срок. Общественность и бюрократия в этой стране имеют четкое понимание природы и законных основ власти, и их реакция на переворот будет такова, что рано или поздно произойдет восстановление легитимного руководства.

Такая реакция сведет на нет любой первоначальный успех переворота и возникнет даже в том случае, если прежнее правительство было непопулярным, а «новые лица» могут показаться привлекательными. Неизбежна эта реакция потому, что значительная часть населения активно интересуется политической жизнью и участвует в ней. Это предполагает признание того факта, что власть правительства вытекает из легитимного источника, и поэтому даже те, у кого нет основания поддерживать «старую гвардию», поддержат правительство исходя из принципа его легитимности.

Нам известны периодически проводящиеся опросы общественного мнения, которые показывают, допустим, то, что двадцать процентов респондентов не могут правильно назвать имени премьер-министра. И мы знаем, что большая часть населения не имеет определенной связи с политикой. Тем не менее в развитых странах все, кто активно интересуется политикой, составляют в абсолютном значении очень большую группу. Спорные политические решения стимулируют и выносят на поверхность такого рода участие: формируются лоббистские группы давления, направляются письма в СМИ и в адрес политиков, организуются петиции и демонстрации, и это вносит свой вклад в постоянно продолжающийся диалог между правящими и управляемыми.