Полная версия

Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права

Алексей Владимирович Вдовин

Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права

Интеллектуальная история

Алексей Вдовин

Загадка народа-сфинкса

Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права

Новое литературное обозрение

Москва

2024

УДК 342.542:821.161.1(091)«177/186»

ББК 83.3(2=411.2)5-3

В25

Редакторы серии «Интеллектуальная история»

Т. Атнашев и М. Велижев

Рецензенты:

М. С. Макеев, д-р филол. наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова

Ю. И. Красносельская, канд. филол. наук, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова

Алексей Вдовин

Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права / Алексей Владимирович Вдовин. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Интеллектуальная история»).

Жанр «рассказов из крестьянского быта», дань которому отдали в том числе и многие классики (Н. М. Карамзин, Н. В. Гоголь, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, Марко Вовчок, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин), зародился в 1770‐е годы и, пройдя полувековой путь, достиг апогея в середине XIX века. Принято считать, что этот жанр гуманизировал изображение крестьян как полноценных личностей с особым внутренним миром, эмоционально равноценным дворянскому. Но так ли это? Как показывает книга Алексея Вдовина, процесс гуманизации и субъективизации крестьян в прозе был весьма противоречивым и привел скорее к признанию их инаковости. В своей работе автор прослеживает эволюцию жанра от идиллии и сентиментальной пасторали 1790‐х годов к историям о помещичьем и государственном насилии над крестьянами, помещая его в широкий социокультурный и политический контекст. Внимание исследователя сфокусировано на социальных функциях прозы о крестьянах, под влиянием которой образованная элита империи конструировала свои представления об «идеальном Другом» и русской нации как таковой. Алексей Вдовин – историк литературы, доцент Школы филологических наук НИУ ВШЭ.

В оформлении обложки использована фотография группы крестьян за столом. Российская империя. 1875. Фото Ж.-Б. Аванцо. Библиотека Конгресса США

ISBN 978-5-4448-2382-8

© А. В. Вдовин, 2024

© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2024

© OOO «Новое литературное обозрение», 2024

Введение

Замысел книги возник в 2011 г., когда я фронтально пролистывал толстые журналы 1850‐х гг. и обнаружил на их страницах напряженную критическую полемику о том, возможно ли адекватно изобразить быт и мышление крестьян привычными литературными средствами. Если критики ведут столь жаркую дискуссию, значит, ищи проблему. Тогда-то у меня и родилась идея выяснить, а когда, собственно, в русской литературе и критике сформировалось некое консенсусное представление о «русском мужике», когда он стал протагонистом, а не слугой. С самого начала мне хотелось соединить подходы «нового историзма» с более традиционными методами историко-литературной реконструкции и достижениями нарратологии. Однако все оказалось не так просто.

Канон и архив

На протяжении десяти лет работы план и основной фокус книги неоднократно менялись. Главным препятствием было разнообразие и обилие материала, позволяющего ставить множество различных исследовательских вопросов и выдвигать на первый план разные проблемы. В самом деле, все десять лет я кропотливо собирал библиографию и корпус текстов, созданных о крестьянах на русском языке на территории Российской империи с 1770‐х по 1861 г. В приложении читатель увидит список из 230 произведений, однако на самом деле к ним следует присовокупить романы и драматические тексты. Если же прибавить еще и повести, романы и драмы, где крестьяне фигурируют в качестве второстепенных, эпизодических персонажей, рискну предположить, что общее число увеличилось бы до 500. Одному человеку вряд ли под силу охватить такой объем, да и, собственно, для репрезентативного исследования хватило бы и ключевых текстов. Несмотря на это, я принял решение сразу же разграничить две пересекающиеся, но не идентичные темы – «крестьяне в русской литературе до 1861 г.» и «крестьяне как протагонисты в литературе до 1861 г.». Сужение круга произведений, возможно, раздосадует некоторых читателей: да, здесь вы не найдете разбора функции Савельича, Захара, Петрушки или няни Татьяны Лариной1. Это было бы слишком интуитивно. Проблема и соответствующие ей задачи моего исследования все-таки иные, но их ценность и вклад в науку, надеюсь, не меньше.

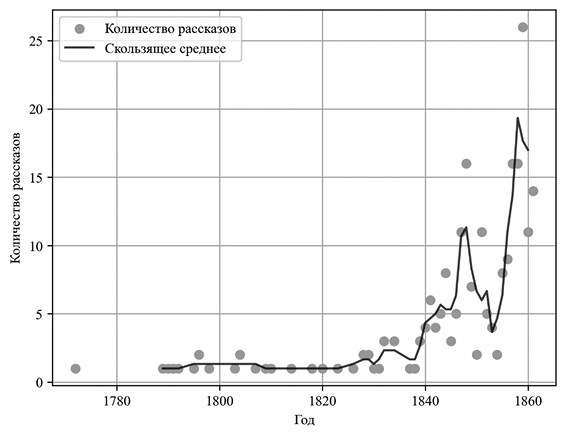

Рис. 1. Количество новых рассказов о крестьянах по годам (1772–1861)

Ограничив материал лишь такими произведениями, где крестьяне выступают протагонистами, я сосредоточился на прозе, причем короткой (физиологических очерках, рассказах и повестях). Драматический род и поэзию я оставил в стороне (хотя в разделе «Вместо заключения» представлен анализ некрасовской поэмы «Коробейники» и народной драмы А. Ф. Писемского «Горькая судьбина») по нескольким причинам. Прежде всего, быстро стало ясно, что поэтический язык и драматическая репрезентация с точки зрения нарратологии функционируют совершенно по иным законам и требуют иного теоретического аппарата. Во-вторых, поиск во всех журналах, газетах и альманахах стихотворений, чьи герои – крестьяне, по моим представлениям, длился бы несколько десятилетий, что вынудило меня отказаться от этой затеи. Строить же исследование лишь на канонических стихотворениях Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова и И. С. Никитина было бы заманчиво, но крайне рискованно2.

Что касается жанра романа, то до 1861 г. по-настоящему крестьянских романов в России вышло всего четыре – «Рыбаки» и «Переселенцы» Д. В. Григоровича, «Крестьянка» А. А. Потехина и «Беглянка» С. Т. Славутинского. В мои планы входит посвятить изучению этого поджанра отдельное исследование, однако в последней части («Вместо заключения») я все же кратко проанализировал «Рыбаков» в свете ключевых проблем этой книги.

Итак, короткая проза о крестьянах. Я называю ее здесь «рассказами из крестьянского быта», что является собирательным жанровым подзаглавием дюжины ярких и забытых образцов этого вида журнальной и книжной продукции 1840–1850‐х гг. Зародившись в 1770‐е гг. в виде сентиментальной пасторали и идиллии, жанр прошел полувековой путь, видоизменяясь, и достиг апогея, в том числе количественного, в середине XIX в. (как видно на рис. 1), когда в год могло появляться от 12 до 18 новых произведений, протагонистами которых выступали крестьяне.

Учитывая, что пик моды на жанр пришелся на канун освобождения крестьян, я планировал выстроить книгу вокруг исследования базовых сюжетных моделей этих произведений по классификации элементарных сюжетов Т. А. Китаниной3. Модели определяются на основании исходной ситуации, которая в фабуле произведения приводит в действие ключевой конфликт между антагонистами. Таким «триггером», по наблюдениям Китаниной, чаще всего становились ситуации разлуки возлюбленных (модель «Разлука»), соперничество мужчин за руку героини (модель «Соперники»), запрет на брак молодых людей со стороны отца девушки («Запрет на брак»), «Испытание» и др. Собранный мной обширный корпус произведений о крестьянах позволил идентифицировать еще несколько моделей – например, «Искушение» и «Насилие», о которых пойдет речь в отдельных главах и которые составили особую большую группу сюжетов социальной этической проблематики (в противовес любовно-семейной, к которой относятся такие модели, как «Запрет на брак» или «Разлука»). Результаты многолетней работы представлены в приложении, где в библиографию встроены индексы элементарных сюжетов, которые могут быть использованы в исследованиях различного типа (от интертекстуальных до социологических).

Однако я очень быстро убедился, что классификация и систематизация – лишь отправной пункт исследования, потому что сама по себе сюжетная типология не объясняет широкой популярности текстов с небольшим репертуаром одних и тех же моделей. Напрашивался следующий интерпретационный шаг. Резонно было предположить, что за каждым типом «элементарного сюжета» стоит соотнесенное с ним представление о функционировании локального крестьянского сообщества в его взаимодействии с обществом, о связях между его членами, между крестьянами и помещиками и крестьянами на горизонтальном уровне и, наконец, определенное представление о субъекте поступков, его нравственности и ценностях. Соответственно, если какие-то элементарные сюжеты будут преобладать количественно, это может однозначно указывать на то, что авторы текстов транслируют или даже навязывают читателям (неважно, сознательно или нет) определенные представления о социальных связях.

Здесь на моем пути возникла развилка. У меня появилась идея превратить 230 текстов в электронный размеченный корпус, на базе которого можно ставить и решать различные исследовательские задачи, включая изучение «социального воображаемого» (понятие заимствовано литературоведами из социологии и философии – у К. Касториадиса и Ч. Тэйлора)4. Создание такого корпуса, с одной стороны, позволило бы сравнивать рассказы о крестьянах с текстами других жанров (светской повестью, психологическим романом, физиологическим очерком, причем на разных языках, и пр.). С другой стороны, можно было бы поставить неожиданные вопросы с целью выяснить, что именно в стиле или нарративной структуре рассказов из крестьянского быта обеспечивало их успех и выживаемость в русской культурной памяти и при этом не было связано (или было неочевидно связано) с политическим контекстом крестьянской реформы в 1840‐е гг. (реформы графа Киселева), а с 1856 г. – обсуждения ее непосредственной подготовки. Как и в других жанрах, лишь около 10–15% – около 20–30 текстов 1790–1850‐х гг. из 230 – обладает более-менее каноническим статусом в русской культуре, т. е. были переизданы в XX в. (возьмем простейший критерий). Это «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, «Мешок с золотом» Н. А. Полевого, пара рассказов М. П. Погодина и Ф. В. Булгарина, повести Н. В. Гоголя, «Именины» Н. Ф. Павлова, «Сорока-воровка» А. И. Герцена, рассказы и повести Д. В. Григоровича, «Записки охотника», «Постоялый двор» и «Муму» И. С. Тургенева, «Утро помещика» Л. Н. Толстого, два-три рассказа М. Е. Салтыкова-Щедрина (вошедшие в «Губернские очерки»), три рассказа А. Ф. Писемского, одна-две повести М. Л. Михайлова, несколько рассказов Н. В. Успенского и А. И. Левитова, а также несколько произведений двуязычных авторов, входящих сегодня в канон украинской литературы, – Г. Ф. Квитки-Основьяненко, Е. П. Гребенки и Марко Вовчок. Это нормальная выживаемость – не меньше и не больше, чем в других жанрах. Из 71 автора (не считая пары анонимов) в моей библиографии, таким образом, лишь 18 авторов (т. е. 25%) опознаваемы в истории литературы, в том числе и как создатели рассказов о крестьянах.

Полноценный корпус создать пока не удалось – это дело будущего; как напоминает Ф. Моретти, логичным продолжением исследования было бы переключение внимания на объекты большие или меньшие, чем стандартная антропологическая шкала восприятия, т. е. на формальные паттерны (приемы), жанры, корреляции5. Так установился окончательный объект изучения в этой книге – проверка гипотезы, можно ли считать рассказ из крестьянского быта более-менее автономным жанром в корреляции с другими жанровыми модусами, и если да, то каковы его социокультурные функции. Для этого требовалось доказать, что в подавляющем большинстве образцов есть приемы, которые окажутся жанровыми маркерами крестьянской темы в литературе. Как я показываю на страницах книги, жанровыми детерминантами рассказа из крестьянского быта до 1861 г. были четыре формальных приема: 1) непременное наличие протагониста/протагонистки из крестьян, 2) этнографизм текста, 3) имитация крестьянской речи или голоса, 4) воспроизведение крестьянского мышления (сознания) в аукториальном типе повествования. Они лучше всего видны, конечно же, в наиболее каноничных образцах жанра – у Григоровича, Тургенева и Писемского. Как хорошо известно из историографии крестьянской темы, именно им принадлежит заслуга качественного прорыва в изображении крестьян. В науке считается, что его суть заключается прежде всего в гуманизации изображения крестьян как полноценных личностей, с присущим им особым внутренним миром, эмоционально равноценным дворянскому, хотя и немного уступающим интеллектуально.

Мое исследование, однако, показало, что такое представление – часть богатой культурной мифологии Великих реформ, в эпоху которых эти представления и сложились в тогдашней критике. На самом деле, как я демонстрирую далее, процесс гуманизации и субъективизации крестьян в прозе шел сложнее и привел к их экзотизации (othering), т. е. признанию инаковости, в отличие от всех Других, и почти полной непрозрачности их мышления и сознания, т. е. невозможности нарратора свободно передать внутренний мир таких персонажей в тексте. Это и было той формальной инновацией, которая определила колоссальную популярность рассказов о крестьянах и в одночасье сделала Григоровича, Тургенева и Писемского знаменитыми. Непрозрачность стала не только необходимым формальным приемом, но и эпистемологической матрицей, помогавшей осмыслять то, для чего катастрофически не хватало эмпирических данных.

Литература Российской империи одновременно с другими видами искусства создала публичные и массовые образы субъектов-крестьян (если говорить о реалистическом модусе – раньше живописи)6. Огромная роль словесности в освоении ранее не осмысленной области вынуждает объяснить, почему жанр рассказа из крестьянского быта стал одним из самых популярных прозаических жанров середины XIX столетия и почти все без исключения крупные русские писатели, кроме Ф. М. Достоевского7 и И. А. Гончарова, отдали ему щедрую дань.

Историография, методы и подходы

Мое исследование не было бы возможно без опоры на несколько больших международных направлений, связанных с изучением крестьянства и его репрезентации в литературе и культуре.

Как уже упоминалось, первыми диагностировали проблему в изображении крестьян критики П. В. Анненков, С. С. Дудышкин, А. В. Дружинин, П. Н. Ткачев, А. М. Скабичевский и др. В их статьях можно найти истоки бесконечных современных дискуссий вокруг мифологемы «русского народа», его «особого пути» (Sonderweg), противостояния просвещенного либерального меньшинства и манипулируемого государственной пропагандой молчаливого большинства. Вторая половина XIX в., таким образом, является колыбелью ключевых понятий, конструктов и мифов, которые до сих пор оказывают серьезное влияние на идеологический ландшафт современной России. Тем не менее противоречие между интеллигенцией и простонародьем, страх перед народом и одновременно опора на него (т. е. народничество) – глобальное явление, актуальное и для европейских культур, как показал Т. Шанин, а вслед за ним и другие8. Неудивительно, что литература, в особенности русская, сыграла ключевую роль в формировании многочисленных мифов о странных и запутанных отношениях простого народа с культурной и политической элитой. Это тем более верно для России XIX в., где литература, как известно, выполняла функцию подавленных политических дискурсов и представительства.

Всестороннее изучение репрезентации крестьян в русской литературе началось в конце 1960‐х – начале 1970‐х гг. со статей и книг И. З. Сермана, Роуз Гликман, Дональда Фэнгера, Андрея Донскова и О. Я. Самочатовой, которые впервые четко поставили два вопроса: как складывался образ крестьянина в русской литературе и какие функции он выполнял?9 На первый они в целом ответили, а ответы на второй были даны лишь в первом приближении. Хотя в науке советского периода был существенно расширен диапазон текстов и охват материала, в методологическом плане эти исследования в подавляющем большинстве отражали доминирующую тогда установку на выявление «прогрессивного», демократического характера авторов, изображавших крестьян (Григорович, Тургенев, И. Т. Кокорев, Писемский, Н. В. Успенский, Марко Вовчок, Ф. М. Решетников и др.), и игнорирование писателей, которые до 1861 г. создавали идиллические или консервативные образы русских и украинских крестьян (В. И. Панаев, Квитка-Основьяненко, Н. В. Кукольник, Потехин и др.).

К 1970‐м гг. почти в каждом исследовании констатировалось, что в том или ином крестьянском персонаже проявляется идеальный образ простого человека, наделенный лучшими свойствами русского характера. Потребовалось еще двадцать лет, чтобы в 1990‐х гг. исследования репрезентации вышли на новый уровень благодаря более продвинутой конструктивистской методологии, вобравшей в себя идеи Мишеля Фуко, Хейдена Уайта, Клиффорда Гирца, Гаятри Спивак, Эдварда Саида, Фредрика Джеймисона, Хоми Баба и др. Литературная критика также обогатилась идеями историко-культурологических исследований10. Однако изучение общественной и бытовой жизни русских крестьян не может заменить изучения их репрезентации в литературе и искусстве. Благодаря этим культурно-историческим исследованиям возникла новая парадигма «крестьяноведения», и на первый план вышел вопрос о репрезентации, в частности о ее дискурсивном характере, требующий от исследователей выявить несовпадение или даже разрыв между социальной реальностью крестьянских общин и их образами в различных текстовых и визуальных источниках.

Своего рода итогом применения такого подхода в духе «нового историзма» стала фундаментальная монография «Крестьянские иконы» Кэти Фрайерсон (1993)11 – одно из лучших конструктивистских исследований дискурсивно-идеологического репертуара представлений о крестьянах российской интеллигенции 1860–1890‐х гг. Это исследование социального воображаемого в литературных и публицистических текстах популярных авторов второй половины XIX в. (Л. Н. Толстого, Достоевского, Г. И. Успенского, Н. Н. Златовратского, А. Н. Энгельгардта и др.) позволило увидеть противоречивые и конфликтующие модели крестьянина в идеологии народников, марксистов, монархистов, либералов и пр. Фрайерсон утверждает, что выведенные в литературе различные типы крестьян отражают в конечном счете то, как образованные элиты представляли себе прошлое, настоящее и будущее России. Иными словами, опираясь на парадигму М. Фуко и Х. Уайта, Фрайерсон впервые показала, что крестьянские сюжеты и персонажи всегда являются отражением других проблем, т. е. разнородным дискурсивным феноменом, погруженным во всевозможные смежные контексты.

Подробно описывая репертуар крестьянских образов и типов, Фрайерсон, однако, почти не касается прозы до 1861 г., которая дала русской культуре весьма влиятельные крестьянские образы. Можно утверждать поэтому, что культурная история литературного образа крестьянина и его функций с конца XVIII до середины XX в. до сих пор отсутствует. Попытку ее создать предприняла А. Ю. Большакова в монографии 2004 г., где синтезировала западный культурологический подход с более пристальным изучением сквозных мотивов и архетипов деревни и крестьянских типов, идущих от середины XVIII в. вплоть до писателей-деревенщиков12. Следует, однако, признать, что ввиду широкого охвата материала Большакова касается лишь короткого ряда канонических произведений, а в методологическом отношении книга значительно уступает софистицированной и более новаторской книге Фрайерсон, тяготея к эссеистическому типу письма.

Двадцатилетие с конца 1980‐х и до конца 2000‐х гг. выдалось наиболее продуктивным для литературного крестьяноведения. Здесь нет возможности перечислить все значимые статьи об образах крестьян у конкретных авторов (они рано или поздно непременно появятся в постраничных сносках), поэтому остановлюсь лишь на наиболее значимых с точки зрения метода. В замечательной серии статей на материале прозы Григоровича, Тургенева, Писемского, Потехина и А. В. Дружинина Дж. Вудхауз стремилась выявить основные мотивы и модели изображения крестьян в предреформенной литературе и показала различие этих авторов как в повествовательной технике, так и в конструируемых представлениях о крестьянах13. Новаторская статья А. И. Журавлевой наметила контуры нового подхода к изучению литературных образов русских крестьян не только как проекции конфликтующих идеологий в плоскость литературы, но и как повествовательную проблему, связанную с тем, как в литературе могли конструироваться образы крестьян и какие сюжеты они могли порождать14. Монография В. Ф. Соколовой поместила рассказы из крестьянского быта в важнейший и без сомнения весьма релевантный контекст народознания, актуализированный в русском обществе и науке в 1840–1850‐е гг.15

Из работ конца 2000‐х – 2010‐х гг., когда в целом выходило уже не столь много исследований о крестьянах (сказалась, очевидно, некоторая усталость научного сообщества от этой темы), следует выделить серию статей Александра Огдена, применившего постколониальную оптику для анализа изображения крестьян у Некрасова и в русской литературе вообще16. Исследуя увлечение писателей народной и, в частности, крестьянской культурой и опираясь на теории Спивак и Баба, Огден приходит к выводу, что российский тип мимикрии и стилизации под голос простого человека существенно отличается от колониальных, описанных в классической постколониальной теории. Российская образованная элита подражала непросвещенным людям, наделяя свою речь частичной силой господствующего дискурса17. Также следует отметить глубокое компаративно и социологически фундированное исследование Артема Шели о феномене «русской песни» и литературной нише «крестьянского поэта» в русской литературе 1820–1830‐х гг.18, а также недавние докторские диссертации и статьи Дж. Флаэрти19 и Х. Стур-Роммерэйм20.

Наконец, нельзя не отметить совсем недавнюю и методологически новаторскую монографию Г. Сафран, исследующую различные стратегии слушания и фиксации простонародных голосов и речи в текстах и бытовых практиках российских писателей и этнографов XIX столетия. Обогащенная современными media и sound studies, книга Сафран предлагает более нюансированный взгляд на сложную коммуникацию между элитой и менее образованными сословиями, перенося внимание с традиционного клише о ее провале на ее новые средства и технологии21.

Выходя за пределы российскоцентричной перспективы в широкую область компаративистики, мы увидим блистательное исследование – книгу Жозефины Донован «Европейская литература с местным колоритом» (2010), в которой объяснена социокультурная функция рассказов о крестьянах в британской, французской, немецкой и американской литературах22. Под ярлыком «литература с местным колоритом» Донован понимает литературное течение, впервые возникшее в Ирландии около 1800 г. и ориентированное на особенности той или иной территории, группы, класса, общины и т. д. Автор намеренно избегает использования эпитетов «региональная» или «провинциальная» в качестве общего понятия, чтобы избежать оценок и расширить повестку. Под зонтичным определением Донован объединяет широкий спектр литературных и культурных явлений, известных в разных национальных традициях под своими именами: «национальные сказки» в Ирландии, Dorfgeschichten – «деревенские сказки» в Германии, romans champêtres – «сельские повести» во Франции и, добавлю, рассказы из крестьянского быта в России. Все эти жанры, по Донован, утверждают ценности локального «подчиненного знания» (она опирается и на М. Фуко). Это была реакция на давление современности, навязывавшей всему населению страны единый столичный образ жизни (урбанизацию) и мышления. Многие писатели сопротивлялись культурной колонизации, стремясь сохранить специфические местные традиции и диалекты, оказавшиеся под угрозой исчезновения из‐за экспансии столичной культуры и внедрения – через институты церкви, образования и армии – универсальных стандартов. Подход Донован актуален и для российской имперской культуры и политики: начиная с 1830‐х гг. империя, как известно, начала использовать националистический дискурс («народность») для контроля над гетерогенным и мультиэтничным населением.

В соответствии с той же конструктивистской парадигмой Андреа Цинк в своей книге «Как крестьяне становились русскими. Конструирование народа в литературе русского реализма, 1860–1880» (2009) исследует процесс, противоположный описанному Донован23. Цинк отвечает на вопрос, как русская литература гомогенизировала пеструю крестьянскую массу, составлявшую 80% населения, и дискурсивно преобразовала ее в единую нацию, «русский народ». Опираясь на известную книгу Юджина Вебера «Из крестьян во французов» (1977)24, Цинк исследует, как сюжеты романов и рассказов 1860–1880‐х гг. помогли представить и смоделировать объединяющие образы типичных русских блюд и напитков, закона и справедливости, любви, страсти и ненависти.