Полная версия

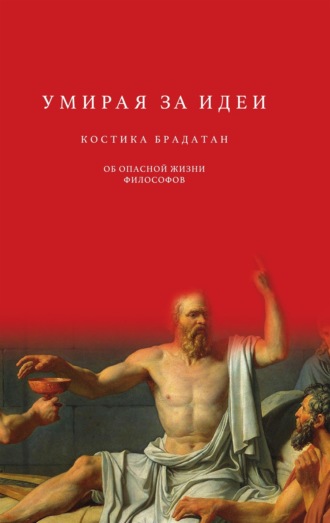

Умирая за идеи. Об опасной жизни философов

Стоит вспомнить подробности тех ситуаций, в которых побывали такие философы. В один прекрасный день они оказались в положении, вызывающем чрезвычайную тревогу. Как опытные ораторы, они, должно быть, понимали, что споры и дискуссии теперь неуместны. Мастера логики и убеждения, они обнаружили, что в тот момент слова и аргументы, даже самые изощренные, были бесполезны. Вот куда они попали, абсолютно беззащитные перед трудностями, не в состоянии делать то, чем занимались всю свою жизнь. Эти мыслители, видимо, осознали, явным или тайным образом, что, если они не хотят полностью замолчать, им нужно нечто более сильное, чем слова, чтобы быть понятыми. В такой предельной ситуации, как у них, напряженной, прямолинейной и непреклонной, сильнее слов была только их смерть. Одной лишь демонстрацией своих умирающих тел они смогли выразить все то, что были не в состоянии передать риторическим мастерством. Так Сократ, говоривший убедительно на протяжении всей своей жизни, умер еще более убедительно. Его смерть была самым эффективным средством убеждения, которое он только мог придумать. Причем это было так убедительно, что много веков спустя его помнят не столько за то, что он говорил, пока был жив, сколько именно за то, как он умер.

Такое положение вещей говорит о том, что, когда дело доходит до последнего испытания, философия должна отказаться от своих обычных приемов (говорения, письма или чтения лекций) и превратиться в нечто иное: в перформанс, причем телесный. Так мы проходим полный цикл. Философское житие предполагает тело, и без него невозможна и философская смерть. Философы нуждаются в теле не только для практики своей философии, но, что более важно, для ее подтверждения. В своей книге «Умирая за идеи» я делаю то, что никто не делал ранее: рассматриваю умирающие тела философов как полигон их мышления.

Таким образом, философы, о которых мы говорим, выбирают путь, ведущий их к умиранию «красноречивой» смертью, которая естественным образом становится кульминацией их философской жизнедеятельности. Чем бы ни являлась работа этих мыслителей, в свете их конца возникает ощущение, что она будет выглядеть незавершенной, отдели мы ее от того, как они умерли. В самом деле, такая смерть сама по себе является философским произведением, а иногда и шедевром. Например, смерть Сократа стала настолько неотъемлемой частью его философского наследия, что сегодня трудно себе представить этого философа умирающим от старости в собственной постели. По прошествии времени и по мере того, как воспоминания о смерти данных философов начинают интересовать последующие поколения, конец жизни этих мыслителей приобретает все новые и новые уровни смысла. В конце концов они превращаются в мифы.

Философская мифология

К счастью, философов редко убивают за то, что они думают. Поскольку, как правило, к ним не относятся слишком серьезно, бо́льшую часть времени философы находятся в безопасности. И цена, которую они порой должны заплатить за свои откровения, редко превышает стоимость нескольких стежков на рассеченной брови. Однако, какой бы редкой ни была их добровольная смерть, она заслуживает внимания, потому что оказывает огромное влияние на последующие поколения. Эти мученики-философы в конце концов начинают осенять густой тенью тех, кто приходит после них, кто не может не чувствовать себя обязанным и порой напуганным этой великой смертью. Память о кончине этих мыслителей никогда не исчезает бесследно. На самом деле она сохраняется и даже усугубляется в каждом новом поколении. В результате посмертная активность этих мыслителей часто превышает их прижизненную. В последующих поколениях они обретают совершенно новое существование, порой имеющее мало общего с их настоящей биографией. Поэтому важный вопрос, который я задаю в этой книге, следующий: что именно скрывается за таким необычайным влиянием? Вряд ли это невидимые качества их философии. В конце концов, после смерти Сократа не осталось ничего из написанного им при жизни, от Гипатии тоже ничего не сохранилось, а Джордано Бруно вряд ли кто сегодня читает. Что же придает этим философам такое влияние?

Однажды Вольтер сказал о кончине Сократа: «Смерть этого мученика была фактически апофеозом философии»[7]. Оставляя в стороне иронию, которой сквозит данное утверждение, поскольку его делает известный антиклерикальный мыслитель, говорящий в данном случае как служитель церкви, заметим, что Вольтер, возможно неосознанно, указывает на объяснение. Ибо именно «мученичество» этих мыслителей формирует их потомков, и мы начинаем воспринимать их по-иному. Даже спустя много веков их смерть продолжает «ослеплять» нас, заставляя неправильно истолковывать то, что именно они делали или писали, пока были живы. Действительно, оказывается, что их смерть имеет уникальную природу, проникающую в самые глубины нашей психики, отдаваясь эхом там, где скрываются наши первичные импульсы и побуждения. В конце концов мы начинаем рассматривать смерть этих философов не через наши интеллектуальные возможности, а сквозь призму религиозного воображения. В нашем, как нам кажется, строго рациональном подходе к ним всегда есть что-то неясное и иррациональное по сути, то, что в конечном итоге формирует наше отношение к этим людям. Происходит это по крайней мере по двум различным, но дополняющим друг друга причинам.

Во-первых, на феноменологическом уровне, в присутствии того, кто берет на себя обязанность умереть «ради дела», мы испытываем смешанные чувства: влечение и отвержение, очарование и ужас, причем одновременно. «Готовность умереть» помещает таких философов на вершину, недоступную для большинства из нас. Делая то, что они делают, эти люди отрезают себя от прочего человеческого сообщества. Это как раз и есть первоначальное значение слова «священный» (sacer): то, что отрезано от остального (мирского), то, что отделено, к чему мы чувствуем странную смесь противоположных эмоций. Другими словами, тот, кто совершает такой поступок, помещает себя в модус священного существования. Мы чувствуем внутреннюю неудовлетворенность, потому что наше участие в этом событии, даже если это происходит косвенно и опосредованно, активирует в нас первозданный опыт священного. Вот почему мученичество всегда играло такую важную роль в структуре религии, и поэтому радикальные формы политического протеста, такие как самосожжение, порой могут иметь необычайные последствия для общества.

Во-вторых, если встать на позицию более присущую социологии, то насильственную смерть философа можно понять через призму «теории жертвы» Рене Жирара. Сообщество людей, оказавшееся в кризисе и переживающее бесконечную череду насилия, для обретения мира нуждается в козле отпущения. Общество, считает Жирар, «пытается обратить на жертву сравнительно безразличную, на жертву „удобоприносимую“ то насилие, которое грозит поразить его собственных членов»[8]. Если это проходит успешно, то вслед за жертвенным убийством следует некая «сакрализация» жертвы. Благодаря тому, что Жирар называет «механизмом козла отпущения», жертва превращается в мощного посредника социальных изменений. И если первоначально она была совершенно бессильна и ей приходилось принимать на себя агрессию сообщества и насильственные импульсы, то теперь жертва возводится на небывалый уровень власти. Жирар пишет: «Козел отпущения появляется уже не только как пассивное вместилище дурных сил, но как тот всемогущий манипулятор, мираж которого, санкционированный социальным единодушием, мифология в собственном смысле заставляет нас постулировать».

Самым важным является то, что такая смерть не только исцеляет общество, в котором она происходит, но и рассматривается как «убийство-основание». Таким образом, новое начало становится возможным благодаря жертвенной смерти. Жирар приводит примеры Моисея, Эдипа, Ромула и других героев. Они помогают объяснить, почему большинство философов-мучеников воспринимаются как «основатели» различных философских традиций. Так, Сократа рассматривают ни больше ни меньше как истинного основоположника западной философии (все его предшественники являются, как говорят, просто «досократиками»). Из Гипатии делают то родоначальницу женской философской традиции, хотя и раньше были женщины-философы, то считают основательницей философского феминизма. При этом трудно представить, что она могла бы сказать о феминистских проблемах. Точно так же Джордано Бруно иногда считают основателем великой традиции современного свободомыслия, а также выразителем антирелигиозного рационализма в современной Европе. В этом есть большая ирония: современный философ редко верит в магию и прочие «обскурантистские» штучки так же сильно, как это делал Бруно. Эти примеры указывают на важный факт: формирование интеллектуальных и философских традиций происходит не только под воздействием исключительно рациональной позиции, но иногда и под воздействием форм мифического мышления и воображения. Насильственная смерть этих философов запечатлевается и перерабатывается традицией в соответствии с мифотворчеством. В результате их кончина превращается в миф. Таким образом, «логика» мифа незаметно, но настойчиво формирует историю мысли. Мы привыкли думать, что миф разрушает разум, но на самом деле происходит гораздо более сложный процесс. Как показывают примеры этих мучеников-философов, иногда миф дополняет рациональность, подобно тому как мифотворчество и мифическое воображение привносят в философию ту степень человеческой сложности, изощренности и глубины, которую один только разум никогда не сможет постичь.

К вопросу о репетиции

Вот в чем заключается суть истории, которую я хочу рассказать в книге, начатой вами. При этом важно понимать, что «Умирая за идеи» – это не попытка доказать свою точку зрения. Да, в ее основе лежит убеждение, что суть философии не в написании книг. При этом, вне всякого сомнения, философия нуждается в писательском творчестве, и хорошая книга может оказать ей большую услугу. Тем не менее, в связи с тем, чем в конечном счете является философия, писательское творчество обязательно должно оставаться подготовительной стадией. Потому что, какими бы хорошими писателями ни были философы, их философия заключается не в книгах, а в нечто другом. В определенном смысле философия начинается там, где заканчивается сочинительство. Писательская деятельность – всего лишь репетиции, в лучшем случае – генеральная репетиция, но все же не выступление. Философия – вот это выступление.

Глава 1. Философия как искусство самоформирования

[Философия] – это конкретное отношение и определенный стиль жизни, которые охватывают все бытие. Философский акт происходит не только на когнитивном уровне, но и на уровне «я» и бытия. Это прогрессия, которая заставляет нас становиться более наполненными и делает нас лучше. Это обращение, которое переворачивает всю нашу жизнь с ног на голову, изменяя существование личности, проходящей через него. Она поднимает человека из искусственного состояния жизни, омраченного бессознательным и преследуемого беспокойством, к подлинной жизни, в которой он достигает самосознания, точного видения мира, внутреннего мира, и свободы.

Пьер АдоЦель данной главы – представить первого главного героя истории, философа. Это нелегкая задача, поскольку философ в нашем повествовании не является раз и навсегда данным, готовым персонажем, на которого можно просто взглянуть, измерить со всех сторон и представить. В этой фигуре есть что-то отчетливо изменчивое, она всегда «в процессе»; это персонаж, находящийся в непрерывном состоянии становления. На самом деле быть таким философом – значит продолжать формировать себя до тех пор, пока ты жив. То есть до тех пор, пока ты не столкнешься с величайшим из всех проектов по самоформированию: собственной смертью. Философ, который решает умереть ради собственного философствования, подталкивает себя к предельным последствиям: он воплощает свои идеи не только жизнью, но и смертью, особенно смертью. Вот почему, как ни трудно изображать этого персонажа, мы можем все-таки попробовать кое-что. Например, исследуя процесс самоформирования в деталях, мы получим возможность наблюдать философа, так сказать, в действии.

Человек эпохи Ренессанса

Летом 1486 года Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) было всего 23 года, но он был готов спасти весь мир. Только что вернувшись из Парижа, Мирандола приступил к проекту столь же уникальному, сколь и утопическому. Заключался он в глобальном богословско-философском синтезе, в котором все противоречивые мнения по любому важному вопросу будут согласованы, а любой конфликт идей будет урегулирован навсегда. Данное предприятие должно было положить конец всем религиозным войнам, научным спорам и интеллектуальным дебатам. Частью этого замысла стало приглашение Пико всем, кто имел хоть какой-то вес в католическом мире конца XV века, к публичным дебатам в Риме. Он зашел так далеко, что даже предложил покрытие дорожных расходов желающим приехать. Это должен был быть последний спор в истории – после него не было бы повода для других.

Однако по пути в Рим Пико сам развязал локальную войну, похитив в Ареццо (не совсем против ее воли) молодую дворянку по имени Маргарита, жену некоего Джулиано Мариотто де Медичи. В последовавшем за этим событием конфликте далекий от философии муж дамы чуть не убил Пико, и тот оказался в тюрьме, откуда его вынужден был спасать сам Лоренцо Медичи. Как только раны затянулись, Пико отправился в Рим, где в том же году опубликовал свой манифест в форме «девятисот диалектических, моральных, физических, математических, метафизических, теологических, магических и каббалистических тезисов, включая свои собственные, и мудрых халдеев, арабов, евреев, греков, египтян и латинян». Само собой разумеется, предприятие потерпело фиаско. Оно не сработало, поскольку по сути своей было глубоко языческим. Папа Иннокентий VIII, который не терпел сомнений в совершенстве католической доктрины, немедленно наложил вето на дискуссию. Некоторые тезисы Пико были признаны явно еретическими, и инквизиция начала официальное расследование. Спор так никогда и не состоялся, а философский мир так никогда и не воцарился.

Но, несмотря на то что «Девятьсот тезисов» потерпели неудачу, не достигнув своей основной цели, идея Пико принесла непредвиденный, но важный результат: она обозначила новое понимание состояния человека. Пико представил свой замысел в работе под названием Oratio de hominis dignitate («Речь о достоинстве человека»). В нем он пересказывает историю Творения, внося в нее свою изюминку:

Всевышний отец, бог-творец создал по законам мудрости мировое обиталище, которое нам кажется августейшим храмом божества. Наднебесную сферу украсил разумом… Но, закончив творение, пожелал мастер, чтобы был кто-то, кто оценил бы смысл такой большой работы, любил бы ее красоту, восхищался ее размахом. Поэтому, завершив все дела… задумал наконец сотворить человека. Но не было ничего ни в прообразах, откуда творец произвел бы новое потомство, ни в хранилищах, что подарил бы в наследство новому сыну, ни на скамьях небосвода, где восседал сам созерцатель вселенной. Уже все было завершено; все было распределено по высшим, средним и низшим сферам[9].

Важным моментом в рассказе Пико является то, что человек выглядит далеко не венцом творения, как учит Книга Бытие, а представлен как излишество: нас просто не учли. Действительно, Божье творение кажется законченным и без людей. Для нас не существует особого места во Вселенной, и нет функции, которую бы мы, и только мы могли исполнять. Исчезни мы внезапно, никто и не заметит, потому что онтологически мы являемся приложением бытия. То, что начиналось как безобидная похвала Богу, быстро превратилось в явную ересь. В рамках одной страницы Пико устремляется из одной крайности в другую.

Однако, прежде чем мы успеем задуматься над вопросом о ереси, Пико делает один, возможно, еще более неординарный шаг. С захватывающей дух легкостью он переворачивает всю ситуацию с ног на голову и парадоксальным образом истолковывает онтологическую избыточность человека как силу: он может не иметь своего собственного места, но именно это делает его особенным. Поскольку Бог забыл дать человеку надлежащее и подходящее ему место во Вселенной, Он должен теперь исправить ситуацию и предложить какую-то компенсацию. Сделать человека совладельцем всего того, что сотворил Бог, было бы как раз достойной ценой:

И установил наконец лучший творец, чтобы тот, кому он не смог дать ничего собственного, имел общим с другими все, что было свойственно отдельным творениям. Тогда согласился бог с тем, что человек – творение неопределенного образа, и [поставил] его в центре мира…[10]

Таким образом, согласно Пико, важность человека в творении возникает не вопреки отсутствию у него определенного положения, а именно благодаря этому. Ключевой является фраза «творение неопределенного образа» (indiscretae opus imaginis, буквально означающая «произведение неразличимой формы»). Когда дело доходит до сотворения человека, Бог у Пико не только забывчив, но и поспешен, склонен оставлять дела незавершенными, и вообще у Него нет никакого порядка в работе. Это единственное объяснение тому, почему человек остался в таком сыром состоянии: создание с неточными, неопределенными (indiscretus) контурами, неоконченная работа, настоящий «черновик».

И, как в случае с любым черновиком, многое еще предстоит доделать. А кто еще может завершить незаконченную работу Бога, кроме самого человека? Он должен навести порядок в Божьем беспорядке и сделать все от него зависящее, чтобы придать себе отличительные (discretus) черты. Поэтому, если Бог сделал нас существами «неопределенного образа», мы сами должны определить, кто мы есть. Наш статус «незавершенных» существ оказывается скрытым благословением. Божья небрежность превращается для нас в божественное благословение, делающее из нас тех, кем или чем мы бы хотели быть. Бог Пико говорит:

Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные[11].

В пересказе Пико истории творения, человек по определению не имеет ни места, ни лица, как он выражается, «ни определенного места жительства, ни формы, которая присуща одному лишь тебе» (nec sertain sedem, nec propriam faciem). Вряд ли можно найти более подходящее определение состоянию человека в современную эпоху. Не имея корней, привязывающих вас к определенному месту, вы можете чувствовать себя как дома где угодно; не имея собственного лица, вы можете носить любую понравившуюся вам маску. На великой мировой сцене вы можете играть столько ролей, сколько захотите, поскольку, будучи ничем, ничем конкретным, можете быть всем. Таким образом, между этими двумя крайностями («ничто» и «все») возникло пространство, а также определенная терминология новой философской антропологии. Впоследствии западная философия, занимающаяся проблемой того, что значит быть человеком, построит свое развитие именно на этой территории. Некоторые мыслители, например Паскаль, будут настолько захвачены, даже одержимы именно крайностями, что у них не останется времени и интереса к тому, что происходит между этими полюсами. Другие, и среди них Мишель де Монтень, бо́льшую часть своих усилий потратят на изучение широкого разнообразия благословений и проклятий, радостей и скорбей, разбросанных в пределах этого континуума. Само собой разумеется, что это промежуточное положение, это ni ange ni bête («ни ангел, ни зверь»), если использовать собственную формулировку Паскаля, по определению является пространством самоформирования[12].

«Я» как «непрестанная работа»[13]

Идея самоформирования лежит в основе духа Ренессанса. В 1980 году Стивен Гринблатт опубликовал по данной теме важную книгу, и с тех пор оба термина («самоформирование» и «Ренессанс». – Прим. пер.) стали практически неразделимыми в научных дискуссиях. Однако есть ясное ощущение, что понятие «формирование своего я» пережило эпоху Возрождения и стало важным измерением современности. В той или иной форме идея о том, что «я» – это не данность, а то, что мы создаем и переделываем, стала важной составляющей нашей саморепрезентации[14]. Мишель де Монтень (1533–1592) является показательным примером в этом плане, мы поговорим о нем отдельно. Джузеппе Маззотта детально исследует присутствие самосформированного человека в творчестве и жизни Джамбаттисты Вико (1668–1744). С точки зрения Маззотты, у Вико «для „я“ не существует априорной сущности»; мы – продукт нашего собственного формирования. Человек является тем, «что он творит из себя», а творит он из себя то, «что знает». Это значит, что «бытие, знание и созидание непрерывно переплетаются в бесконечной рециркуляции»[15]. Самость автора является результатом работы, которую он производит, и идей, которые он вынашивает. Книги Вико превратили его в того, кем он был. Он написал эти книги, но и они «написали» его. Новая наука Вико, говорит Маззотта, «творит его… в той же мере, в какой он творит Новую науку»[16].

Тот, кто вступает на путь самоформирования, начинает действовать подобно художнику, преследующему великую, искупительную цель. Действительно, создание в себе уникальной личности – самое сложное и требовательное искусство. Недаром в «Веселой науке» Ницше восклицает: «Одно необходимо. „Придавать стиль“ своему характеру – великое и редкое искусство!» Демонстрируя глубокое знание процесса, Ницше подробно объясняет нам, как такая работа должна быть проделана. Будучи мастером самоформирования, он пишет, что человек, включенный в данный процесс, «обозрев все силы и слабости, данные ему его природой, включает их затем в свои художественные планы, покуда каждая из них не предстанет самим искусством и разумом, так что и слабость покажется чарующей». Так же, как и в других видах искусства, в данном случае очень необходимы дар композиции, чувство баланса и пропорции, терпение и практика: «Вот тут надо будет прибавить много чего от второй натуры, вон там отсечь кусок первой натуры – оба раза с долгим прилежанием и ежедневными стараниями»[17].

Таким образом, было бы неуместно проводить аналогию между творением себя и процессом литературного творчества, то есть между личностью автора и вымышленными мирами, которые он создает в своих работах. «Я» – это не то, что дается человеку при рождении и затем он должен пронести его с собой через всю жизнь. Это непрерывный процесс[18]. Если бы я решил воспользоваться терминологией Пико, то сказал бы, что стать индивидуумом – значит стать благоразумным, отличимым и (почему бы нет?) выдающимся. В обоих случаях важно, что и при самоформировании, и в литературном творчестве вероятность стать в конце концов тем или этим «я» зависит от постоянного движения. Ни собственный характер, ни литературный персонаж не являются чем-то данным раз и навсегда, оба являются результатом сложного процесса формирования, обдумывания и планирования. Поскольку большинство из нас стремится иметь привлекательное «я», можно сказать, что мы создаем для себя замечательное «я» так же, как автор стремится создать в своих произведениях замечательных персонажей. То, что один и тот же термин («персонаж») используется – не только в английском (англ. character), но и в других языках – для обозначения как «персонажа» в художественном произведении, так и этического свойства личности, не является случайностью и говорит о многом. Суть заключается в том, что тот, кто обладает персоналией, сам является персонажем.

«Я» автора часто является чем-то, что он создает параллельно с процессом работы над материалом. Эти два компонента, будучи частями более серьезного процесса экзистенциальной конфигурации, не отделены полностью друг от друга, но являются сообщающимися сосудами. Личности, которые я, как писатель, вызываю к жизни, подпитываются от меня, да так, что я не всегда осознаю это. В свою очередь, мое собственное «я» подвергается воздействию со стороны тех литературных личностей, которые я создаю[19]. Одним из следствий этого является то, что в определенной степени существует родственная связь, возможно тонкая и скрытая, между художественным произведением, с одной стороны, и личностью, характером и мировоззрением автора – с другой. Не обязательно это происходит потому, что автор черпает вдохновение из собственной биографии, а потому, что он сам является собственным «творением»: персонажем, сотворенным «я», подобным тем людям, которыми населены страницы его книг[20].