Полная версия

Православные святыни и чудотворные иконы Москвы

Долгое время Даниил Александрович вел хитрую политику по отношению к своим братьям – выказывал им видимое уважение и послушание, подчеркивал собственную слабость как владельца небольшого удела. Объяснял своими якобы небольшими силами и мизерными воинскими возможностями неспособность участвовать в военных разборках и доказывал, что он хорошо понимает скромное свое место в роде и якобы не собирается сильно обогащаться и занимать видное место на Руси. Вот почему, став владельцем Переяславля, он не переехал жить в этот тогда большой, знатный и богатый город. Он отказался в 1295–1296 гг. занять по приглашению новгородцев новгородский престол не из-за своей скромности, а потому что понимал большую опасность соседней Литвы, вероломство ее правителей, догадывался о неизбежных дополнительных финансовых тратах в связи с решением новгородских проблем. Одним словом, Даниил Александрович долго и успешно старался казаться своим старшим братьям слабым младшим братом, невоинственным и недалеким, а на самом деле он был куда умнее и хитрее своих братьев.

Князь Даниил Александрович с выгодой использовал удобное географическое положение Москвы: с купцов, которые ездили через Москву, он приказал брать пошлину деньгами или товарами. Относительная безопасность Москвы в середине русских земель усиливала желание крестьян, горожан, бояр переселиться в нее. Даниил Александрович всех приветливо встречал, отводил каждому угодья, указывал, где строиться, особенно жаловал бояр, брал их к себе на службу, дарил им земли с селеньями. Благодаря его уму привлекательность Москвы, ее мощь, сила, богатства постепенно увеличивались.

Даниил Александрович умом и хитростью сумел существенно увеличить свой первоначально малый удел. Всего за годы его правления Московское княжество удвоило свою площадь и стало вдвое сильнее. Братья и князья-соседи стали его побаиваться, жаловаться хану Золотой Орды на ловкого и проворного московского князя. Особенно подзадоривал ордынцев напасть на Московское княжество его брат Андрей Городецкий. Вот почему в 1293 г. военачальник мурза Дюдень, призванный Андреем Городецким, с его участием захватил, разграбил и сжег Москву. Однако Даниил Александрович снова отстроил ее и продолжил расширение своих земель. В 1282 г. или в 1299 г. он основал на правом берегу Москвы-реки первый в Москве мужской монастырь, названный в честь его ангела – преподобного Даниила Столпника Даниловым монастырем, в нем была учреждена в 1300 г. первая в Московском княжестве архимандрития.

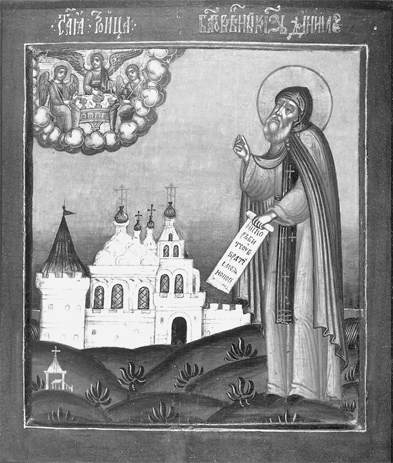

В 1303 г. Даниил Александрович тяжело заболел. Тогда он стал монахом, принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре, причем не в церкви, а как рядового монаха, на общем братском монастырском кладбище. Хотя Даниил Александрович был канонизирован в 1652 г., уже с 1547 г. его стали почитать как местночтимого святого. Через 349 лет (1652) после его кончины были обретены его нетленные мощи, которые были перенесены в Даниловом монастыре в церковь в честь Святых отцов Семи Вселенских соборов. И ныне святые мощи князя Даниила Московского пребывают в Свято-Даниловом монастыре.

Святой благоверный князь Даниил Московский. Икона рубежа XVII–XVIII вв.

Жизнь Даниила Александровича свидетельствует о том, что статус управленца, политика, в данном случае князя, хотя и дает властные полномочия, богатства и шансы на их существенное увеличение, тем не менее лишает человека главного – спокойной размеренной жизни, надежного и стабильного семейного благополучия, непоколебимой уверенности в хорошей будущности своих детей и внуков, непременно заставляет участвовать в часто сомнительном политическом лавировании – хитрить, изворачиваться, говорить одно, думать другое, делать третье, дипломатическими приемами и языком военной силы отстаивать самостоятельность и безопасность государства, стремиться к сохранению, а лучше – росту его территориальных владений, упрочению его международного авторитета. Нескончаемые управленческие обязанности, неисчерпаемая деловая суматоха, необходимость постоянно решать обременительные спорные политические проблемы раньше времени истощили жизненные ресурсы Даниила Александровича, расшатали и подкосили его здоровье, в конечном счете лишили его многих радостей семейной жизни и укоротили его земную жизнь до возраста 42 лет. Во имя Даниила Московского в столице действуют 6 храмов и 1 часовня.

1.1.2. Великий князь Московский Иван I Данилович Калита, в монашестве Ананий

Иван I Данилович Калита (1296–1340) происходил из рода Московских великих князей, был сыном князя Даниила Александровича. В 1325–1340 гг. (15 лет) он был великим князем Московским, в 1328–1340 гг. (12 лет) великим князем Владимирским, в 1328–1337 гг. (9 лет) был князем Новгородским. Его имя впервые упоминается в летописи под 1296 г. Жизнь его длилась немногим более 40 лет.

Именно при Иване Калите были заложены основы могущества Московского княжества во главе с Москвой. И. Калита успешно руководил делами в Москве почти 37 лет – в 1303–1340 гг., поскольку в 1303–1325 гг. его старший брат московский князь Юрий Данилович часто и подолгу был вынужден уезжать из своего княжества, и И. Калита замещал его на Московском княжеском престоле, поэтому вскоре стал опытным управленцем, политиком, дипломатом. С 1332 г. он добился в Орде признания себя великим князем «над всею Русской землей», смог устранить многих своих соперников, в том числе великого князя тверского. И. Калита был канонизирован Церковью, поначалу началось его местное почитание, а затем и его общерусское почитание, в 2001 г. имя Ивана Калиты было включено в Собор московских святых.

Иван Калита с пристрастием пекся об усилении его Московского княжества, считал, что для достижения интересов его владений пригодны любые способы – и правые и вероломные.

В изданиях усиленно писали, что он всегда носил с собой кожаную сумку-кошелек, которая называлась калита, и временами эффектно раздавал милостыню бедным. И. Калита первым из русских князей целенаправленно начал дела во имя создания хорошего имиджа князя, усиления своего авторитета, его единения с простыми людьми в процессе общения с ними. Москвичи прозвали его «Опасливым», видя его осторожность и бережливость. Они знали о его расчетливости, прижимистости, скупости, умении ловко и хватко приобретать любую собственность, точно знать ее, хранить, верно исчислять. В своем завещании он досконально указал все, что успел накопить, до последнего малого серебряного перстенька.

И. Калита понимал, что сил для борьбы с ордынцами еще недостаточно, надо научиться с ними ладить ради интересов земли Московской. Годы его правления были эпохой усиления Москвы и ее возвышения над остальными русскими городами и княжествами. Главным средством к этому было именно особенное умение И. Калиты ладить с ханом. В 1320–1321 гг. он жил в Орде при дворе хана Узбека. И. Калита чаще других русских князей ездил в Орду к хану, прикидывался его послушным подчиненным и другом. И. Калита 5 раз ездил в Орду, привозил туда щедрые ценные подарки хану, его женам, детям, влиятельным подчиненным и вскоре заслужил особое расположение и полное доверие хана Узбека. Наладив хорошие отношения с золотоордынским ханом, И. Калита ловко использовал его власть в своих интересах.

И. Калита вместе с ордынцами участвовал в подавлении в 1327 г. народного восстания в Твери, возникшего в ответ на притеснения тверичей ордынцами. По одним данным, при известии о восстании в Твери хан Узбек послал за московским князем, а по другим данным, он поехал в Орду сам, торопясь воспользоваться с выгодой для себя тверским происшествием. За союз с ордынцами (1327–1328) в подавлении тверского восстания Узбек в 1328 г. дал ему ярлык на великое княжение. Москва стала политическим центром русских земель.

И. Калита выдал замуж своих дочерей с большим расчетом. Одну – за ростовского князя, другую – за белозерского, третью – за ярославского, при этом требовал, чтобы зятья проживали в Москве, у него – их «хлебосольного» тестя, а править их уделами послал своих наместников. Так незаметно, исподволь княжества его зятьев становились в полной зависимости от Москвы. От московских наместников-воевод жители тех княжеств терпели притеснения и временами поднимали восстания.

Бережливый И. Калита накопил много денег и разными путями стал приобретать, выменивать и покупать у других князей их владения. Так Москва постепенно стала простирать свою власть на соседние земли.

И. Калита занимался и ростовщичеством; не брезговал вроде бы недостойными для князя ростовщическими доходами. Он вымогал много добра от своих должников. Он ссужал деньги под высокие проценты обедневшим князьям. Они отдавать свои долги не всегда могли, и И. Калита подчинял их своей власти. Они хотя и оставались в своих уделах, но всецело подчинялись Москве или полностью переходили на службу к И. Калите. По разным причинам многим князьям поневоле пришлось повиноваться И. Калите и ходить со своей ратью, куда он им приказывал.

И. Калита смог создать себе репутацию дельного хозяина. Бояре из других уделов охотно переходили к московскому князю и получали от него земли с обязанностью службы; за боярами следовали вольные люди, годные служить этому князю с оружием в руках.

При развитии Московского княжества И. Калита реализовал на практике новый принцип этнической и религиозной терпимости. Он брал на службу людей исключительно по деловым качествам, вне зависимости от их национальности и первоначального вероисповедания. Для принятия на службу и карьеры нужно было продемонстрировать добровольное крещение, стать православным человеком. Креститься нужно было и для заключения брака. Этими мерами он способствовал ассимиляции мигрантов, которых православная вера объединяла и воспитывала в местных традициях. При И. Калите численность населения Московского княжества, в том числе Москвы, существенно увеличилась.

И. Калита заботился о внутренней безопасности в его владениях, строго преследовал и казнил разбойников и воров, чем расширял возможности торговым людям безопасно ездить по дорогам и вести торговлю. За это он получил второе прозвище «Добрый».

Кремль при Иване Калите. Картина А. М. Васнецова. 1921 г.

В интересах возвышения Москвы И. Калита использовал и церковь. Он подружился с главой русского духовенства митрополитом Петром, жившим во Владимире. Дальновидный И. Калита понимал, что перенос митрополичьей кафедры в Москву сулит немалые выгоды, ведь Москва станет духовным средоточием всей Северо-Восточной Руси. Глава Русской православной церкви будет из Москвы воздействовать на думы и сердца всех русских людей во всех частях Руси и будет всегда держать сторону Москвы в дни переговоров с другими русскими князьями и в дни борьбы против них. Благодаря стараниям И. Калиты Москва стала религиозным центром Руси, ее церковной столицей.

И. Калита понимал, сколь велика власть духовных владык. Он смог приобрести полное расположение митрополита Петра, построил для него большой дом, и этот святитель стал жить в Москве больше, чем в других местах. И. Калита заложил в Кремле большой каменный Успенский собор, где святитель Петр пожелал быть похороненным. Важным событием стало перенесение митрополитом Петром из Владимира в Москву резиденции русских митрополитов, святительской кафедры. В Москве И. Калита также построил Преображенскую церковь и при ней открыл монастырь. Новый митрополит Феогност после смерти митрополита Петра, следуя примеру своего предшественника, сразу поселился в Москве. Так с первых лет своего правления И. Калита добился того, что в Москву из Владимира была переведена первосвятительская митрополичья кафедра, надежно укрепившаяся в Москве. Это сделало именно Москву духовной столицей Руси.

И. Калита с особой тщательностью следил за сохранением надежных отношений с ордынскими ханами. Хотя И. Калиту называли «Собирателем земли Русской», он не на поле брани с внешними врагами, а с подмогой ордынцев в 1327 г. вместе с некоторыми другими русскими князьями участвовал в походе на Тверь золотоордынских карательных отрядов и подавлении там народного восстания против ордынцев; это стало началом создания прочного базиса отношений с ордынцами – врагами и угнетателями русских людей. Хан Узбек со временем отказался от присылки баскаков (сборщиков дани) в русские земли, поручил сбор податей со всего русского населения И. Калите. Хан полностью доверил И. Калите сбор дани со всех русских княжеств; все князья стали зависимыми от Москвы. Хитрая политика И. Калиты избавила народ от разорительных и кровопролитных ордынских набегов и произвола баскаков. Плата дани была тяжелым бременем, но когда ее сбором стал ведать И. Калита, жить в русских княжествах стало более безопасным и более спокойным. И. Калита никогда резко не возражал ордынским ханам, согласился и с увеличением размера выплачиваемой им с русских земель дани (а при хане Узбеке размер дани увеличился чуть ли не вдвое).

Русские князья побаивались связываться с И. Калитой, знали, что он является любимцем ордынского хана, изо всех сил старается не испортить отношения с ним и под прикрытием его расположения стабильно богатеет за счет знатных и простых людей. Простые люди – посадские, ремесленники, крестьяне – по всем московским владениям усердно трудились, и именно благодаря их труду крепло Московское княжество, увеличилась в несколько раз его площадь и сильно выросла численность его населения.

И. Калита осознавал, что Московское княжество обогащается благодаря преумножению торговли и ремесел, обогащается за счет усиления гнета землевладельцев над крестьянами и холопами, а также за счет новых, более тяжелых налогов, какие он возложил на своих подданных. При нем почти вдвое увеличился размер выплачиваемой в Орду дани, поэтому были введены новые более тяжелые налоги, также были введены новые законы, якобы более праведные. Но при И. Калите всегда выходило: коли судился богач с бедняком, дело всегда выигрывал богач. С особой тщательностью И. Калита следил за сбором дани. С помощью местных князей он взимал ежегодную дань, которая лежала тяжким бременем на всех московских людях и всей Руси, взимал дань неуклонно, беспощадно и порой с применением жестких мер, всегда без опоздания, точно в срок, отвозил дань в Золотую Орду. При этом И. Калита в управленческих делах кое-что перенял у своего брата Юрия, предприимчивого и неразборчивого в средствах обогащения. Так, И. Калита, как и его брат Юрий, собирая дань для хана, незаметно для других удерживал ее часть для себя и стабильно сам богател.

И. Калита правдой-неправдой умел отделываться от своих недругов и конкурентов. Так, когда в 1337 г. князь Александр Тверской помирился с ханом и получил обратно свое княжество, И. Калита в 1339 г. поехал в Орду с доносом на Александра, смог убедить ордынского князя отделаться от него (князь Александр и его сын Федор были казнены). После этого И. Калита послал своих слуг в Тверь и приказал снять с соборной церкви Св. Спаса колокол и привезти его в Москву, что по понятиям того времени было очень большим унижением.

При И. Калите неуклонно увеличивались размеры Московского княжества, в том числе и собственно Москвы, росла их людность. И. Калита построил в Москве дубовый Кремль (1339/40), каменные Успенский и Архангельский соборы, ряд церквей. На княжьем дворе деревянную церковь Спаса Преображения в 1330 г. заменили каменной и был основан монастырь (в него перевели архимандрита и монахов из Данилова монастыря). При И. Калите облик Москвы заметно улучшился. Сооруженную по воле И. Калиты новую крепость из дубовых бревен – на месте уничтоженных пожарами 1331 и 1337 гг. деревянных построек Кремля, – окружили наполненным водой рвом и земляным валом. При нем в основных чертах сложился ансамбль Московского Кремля.

И. Калита проводил дальновидную и умную наследственную политику. До него князья обычно делили свои земли в наследство их сыновьям почти поровну. И. Калита действовал обдуманно и расчетливо, он не хотел дробить его Московскую землю. Подавляющую часть своих земель он отдал своему старшему сыну Семену, этим он давал понять – пусть его младшие братья склоняют голову перед ним – Семеном – старшим в роде после отца. Поделив свои земли между сыновьями, И. Калита отдал Москву в их общее владение, чтобы Москва всегда оставалась столицей. И. Калита считал, что только Москва может быть столицей, главным городом в Северо-Восточной Руси.

Перед смертью И. Калита принял монашеский постриг, схиму с именем Анания. Его похоронили в Архангельском соборе Московского Кремля, ставшего с той поры усыпальницей великих князей Московских.

Иван Калита на фреске в Архангельском соборе Московского Кремля. 1652–1666 гг.

Как мы видим, при всех значительных управленческих успехах у И. Д. Калиты были и неблаговидные дела: 1) зарился на соседние земли и правдой-неправдой присоединял их к своему княжеству, неуклонно любыми путями стремился к расширению территории своего княжества; 2) участвовал в убийствах или имел отношение к их организации (в 1327–1328 гг. вместе с ордынцами участвовал в подавлении народного восстания в Твери, тогда были большие людские потери; 1339 г. – способствовал казни князя Александра Тверского и его сына); 3) написал донос ордынскому хану на князя Александра Тверского; 4) незаметно подворовывал у хана (присваивал себе часть собранной дани); 5) имел ростовщические доходы; 6) не хранил верность умершей (1331) первой жене Елене Литовской, женился во второй раз (предпочел плотские радости, ему тогда было едва за 40 лет, верности памяти умершей жены, а Церковь порицает повторные браки вдовцов/вдов); 7) при И. Калите генеральные интересы Московского княжества достигались, но четко проявилась устойчивая закономерность – политику не делают в белых перчатках, главное – достичь своих целей, а каким путем – это уже второстепенный вопрос; 8) участвуя в больших политических делах, И. Калита цепко не упускал власть из своих рук и с пристрастием пекся об обогащении – его личном и всей его семьи, а осложнение благосостояния его подданных из-за роста налогового бремени и несовершенства законодательства (отстаивавшего в первую очередь интересы богатых и знатных людей) волновали его в меньшей степени. Но в целом И. Калита сделал очень многое для усиления, роста благосостояния Московского княжества. Прожил он 44 года.

1.1.3. Великий князь московский Дмитрий Иванович Донской

Князь московский Дмитрий Иванович (1350–1389), названный после 1380 г. (Куликовская битва) Донским, происходил из рода Московских великих князей, был сыном великого князя Ивана II Красного, был в 1359–1389 гг. (30 лет) великим князем Московским, в 1363–1389 гг. (26 лет) великим князем Владимирским. Он прожил всего 39 лет, был канонизирован в 1988 г. (на несколько веков позже, чем его супруга, см. о ней текст далее). Но россияне издавна почитают этого яркого и сильного натурой русского человека. Русские князья Александр Невский и Дмитрий Донской всегда были примером для отечественного воинства, наших соотечественников, особенно в годы войн и опасностей. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. именем Дмитрия Донского была названа танковая колонна, созданная на средства верующих. Дмитрий Донской похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

С детских лет Дмитрий Иванович (он стал великим князем в возрасте 9 лет) понял, что: 1) борьба за власть, ее получение и удержание – дело опасное, хлопотное и трудно предсказуемое по результатам; 2) в схватке за власть и большую недвижимость нередко даже очень близкие родственники и друзья способны на подлость, предательство, обман; 3) нужно верить в поддержку Божию, но и помнить русскую пословицу «На Бога надейся, а сам не плошай».

Главными делами в жизни Дмитрия Ивановича стали объединение русских князей, создание объединенной русской дружины для отпора ордынцам, победа в битве на Куликовом поле (1380). В большой мере благодаря именно Дмитрию Ивановичу была достигнута эта первая очень значимая победа объединенных русских войск в крупной битве с ордынцами; до этого в серьезных сражениях ордынцев одолеть не мог никто, но победы над ними в местных региональных сражениях все-таки были.

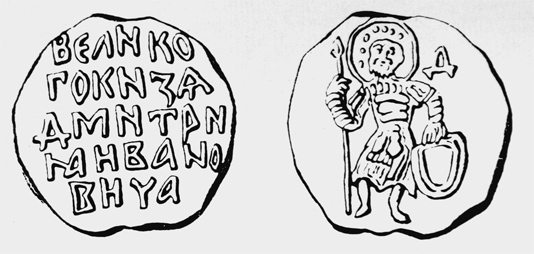

Печать Дмитрия Донсклго с образом его святого покровителя – Димитрия Солунского

Нужно особо отметить, что русские во второй половине XIV в. уже знали, что результативно драться с ордынцами и побеждать их можно. Об этом свидетельствовали стычки с ордынцами в локальных, местных конфликтах и боях. Так, новгородские ушкуйники (впервые упоминаются в летописи в 1320 г.) – новгородские бедняки под руководством опытных воевод, профессиональные бойцы – хорошо вооруженные, умевшие воевать в пешем и конном строю, использовали морские или речные парусно-учебные суда, ушкуи, в военных и торговых целях, неоднократно одерживали победы в боях местного масштаба с ордынцами. Для ушкуйников драться с ордынцами было обыденным житейским делом, обогащающим промыслом. Ушкуйники в 1360 г. штурмом взяли большой татарский город Жукотин (Джукетау, около современного г. Чистополь), промышляли в верховьях р. Оби, на стыке границ Золотой Орды, Чагатайского улуса и Китая, в среднем течении р. Волги. В 1360–1375 гг. ушкуйники совершили 8 походов на среднюю Волгу и несколько малых набегов. В 1374 г. ушкуйники в третий раз взяли г. Булгар (Болгар, около Казани), также взяли штурмом г. Сарай, столицу великого хана, и разграбили ее. Хан заплатил им дань, устроил в их честь грандиозный пир, напоил и пьяными убил. Так, ушкуйники в 1375 г. потерпели по своей глупости самое большое свое поражение. Но именно ушкуйники первыми доказали, что победить ордынцев можно.

В 1378 г. хан Мамай направил полки к Москве во главе с темником, не знавшим поражений, мурзой Бегичем. Московский князь 28-летний Дмитрий Иванович повел московскую рать навстречу врагам. Соперники встретились на притоке р. Оки, малой речке Воже. На подмогу к Дмитрию Ивановичу привел свой малый полк только один русский князь, Даниил Пронский. Русское войско, точнее в основном московское войско, под водительством князя Дмитрия Ивановича одержало на р. Воже сокрушительную и полную победу. Битва на р. Воже стала первой относительно крупной победой русичей над ордынцами, усилила веру русичей в реальность одолеть ордынцев. Но к практическому решению этой задачи удалось приступить только через несколько лет, когда взрослый князь Дмитрий Иванович уже уверенно чувствовал себя как великий князь и авторитетный человек – лидер среди русских князей.

С первых лет своего княжения Дмитрию Ивановичу пришлось отстаивать свое право на великое княжение. После смерти в 1359 г. его отца – Ивана II московский престол и ярлык на великое княжение должен был получить его 9-летний сын – Дмитрий Иванович (будущий Дмитрий Донской). Но не сразу смог он получить эти права. В 1359 г. он был очень молод; волей ордынского хана и в результате интриг русских князей преемником Ивана II был назван князь Дмитрий Константинович Суздальский (1322–1383). Митрополит Московский Алексий не захотел ехать во Владимир венчать его на великое княжение, а поехал в Орду, захватив с собой трех мальчиков – внуков Ивана Калиты: Дмитрия и Ивана (сыновья Ивана II) и их двоюродного брата Владимира (сына Андрея Ивановича). Получилось так, что юный московский князь Дмитрий получил ярлык у одного хана, а Дмитрий Суздальский – у другого. Московские бояре и митрополит Алексий не собирались отдавать власть суздальско-нижегородским боярам и князю, поэтому московские полки двинулись против суздальского князя. Дмитрий Суздальский испугался внушительного войска, сложил оружие и признал великим князем Дмитрия Ивановича, которому тогда было всего 12 лет. Так в 1362 г. Дмитрий Иванович стал великим князем всея Руси. Через 2 года Дмитрий Суздальский снова получил от очередного ордынского хана ярлык на великое княжение, но вынужден был отказаться от притязаний на него. В знак признания первенства московского 16-летнего князя Дмитрия Ивановича он отдал ему в жены свою 13-летнюю дочь Евдокию. Свадьбу сыграли в 1366 г. в Коломне, чтобы не было обидно ни Москве, ни Суздалю. К тому же Москва в 1365 г. сильно пострадала от так называемого всехсвятского пожара и сразу не могла отстроиться после него. У великокняжеской четы родились 8 сыновей и 3 дочери.

В 1368 г. Дмитрий Донской позвал в Москву тверского князя Михаила Александровича и потребовал, чтобы тот целовал крест в знак признания первенства во всем его – московского князя. Михаил Александрович Тверской это сделал, но, вернувшись в Тверь, заставил покорного ему епископа Ефимия «сложить с него крестоцелование» и начал готовиться к борьбе за великое княжение. В это время Москве угрожал литовский правитель Ольгерд (Альгирдас, 1345–1377 гг.). Сестра Михаила Тверского была замужем за Ольгердом, с ее помощью князь надеялся получить поддержку литовцев. В 1368 г. Ольгерд попытался взять Москву, но не смог. В 1370 г. Ольгерд снова пошел на Москву. Мощные стены Кремля, подкрепление войску московского князя и возможность выдать дочь Елену Ольгердовну замуж за князя Владимира Андреевича Серпуховского, двоюродного брата великого князя, заставили Ольгерда отступить.