Полная версия

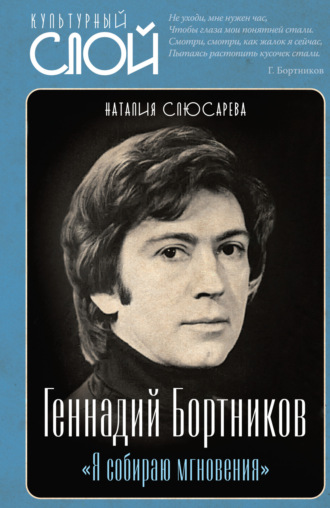

«Я собираю мгновения». Актёр Геннадий Бортников

О, этот Фанфан, проказник, переполненный фантазией и энтузиазмом, с ямочками на щеках и подбородке. Несмотря на то, что многие сцены – скачки, бои, падения – оказались небезопасными, (исполнителю главной роли прокололи руку концом сабли и рассекли лоб) сам он находил их «безумно забавными». Казалось, атмосфера задорного веселья, царящая в фильме, плавно перетекла на процесс его создания. Ни один завтрак не проходил без дружеской потасовки, когда в ход шли тарелки, клубни картофеля и сами столы. Навсегда спасибо экрану кинотеатра с ближней Сретенки за образ смеющегося Жерара на крыше с копной непокорных волос, в сорочке романтического кроя, высоких ботфортах и с саблей в руке.

С первых кадров фильма «Красное и черное» по роману Стендаля, со страниц книги в алом, как кровь, переплете, в мою жизнь дымным узким шлейфом просочилась печаль. Имя этой печали – Жюльен Сорель. Тщеславный поклонник Наполеона. Уязвленная гордость. Дело чести, в отместку мужу, сделать его жену своей. Вечером под липами нужно взять в свою руку – руку госпожи де Реналь.

Любовь – «амор» по латыни.От любви бывает мор.Море слез, тоски пустыня,Мрак, морока и позорСтендаль «Красное и черное»Жюльен Сорель – старинный клавесин, с клавиш которого слетают боль и скорбь. Неужели можно быть таким гордым и таким уязвимым одновременно. Жерар Филип сумел передать всю сложную гамму чувств своего героя: ирония, холодный расчет, страсть, любовь, отчаянье. Вот он, повернувшись к зрителю спиной, в черном сюртуке, навсегда уходит со страниц романа, с полотна экрана, но не из сердца.

Жерар Филип мог себе позволить оставаться только красивым, но в нем чувствовалось внутреннее беспокойство, скрытая тревога. Его пристрастие к русской классике можно объяснить желанием серьезных ролей. В его послужном списке уже значилось два фильма по произведениям Ф. М. Достоевского: «Идиот» и «Игрок». В недалеком будущем он думал воплотить на экране образы Вронского и Печорина. Кино сделало его по-настоящему знаменитым. Однако, современники, видевшие Жерар Филипа на сцене, утверждали, что он был прежде всего актером театра, а в кино от него осталась лишь гигантская тень.

С Сорелем, переодевающимся, то в – черное, то – в красное, я впервые ощутила горький вкус смерти. Мало того, что герой романа осужден на казнь, но и этот «самурай весны», как окрестили французского актера японцы, был обречен умереть таким молодым в возрасте тридцати семи лет. Великое оплакивание. Гран каньон слез. Совсем недавно Жерар полагал, что еще молод для роли Дон Жуана, а в ноябре 1959 года он готовился к постановке «Гамлета» на сцене своего родного Национального театра. Смерть перечеркнула все планы.

«В тридцать семь, в возрасте, в котором ушли из жизни Пушкин, Апполинэр, Маяковский, он закрыл глаза, прежде чем стал непохожим на самого себя».[3]

Диагноз Жерара, онкология печени, остался для него неизвестным. Операция была прервана за абсолютной ее бесполезностью.

«– Сколько это продлится? – спросила я у врачей, когда они пригласили меня в маленькую комнату рядом с операционной.

– Месяц, самое большее – полгода.

– А вы не могли бы, пока он еще спит, сделать так, чтобы он не проснулся?

– Нет, мадам».[4]

С того разговора в операционной прошло ровно двадцать дней. В последний вечер он еще делал заметки на полях пьесы, обсуждая с женой детали будущей поездки в горы, советовался со своим доктором. Вечером он отвернулся к стене, чтобы уснуть и умереть. Прямо как Сонечка Голлидэй из повести, у которой был тот же диагноз. «Она не знала, что умирает. Она все время говорила о том, как будет жить и работать дальше. Ей принесли много цветов… Соня сказала: «А теперь я буду спать». Повернулась, устроилась в кровати и уснула. Так во сне и умерла».[5]

Осталась дощечка с ее именем в колумбарии Донского монастыря в Москве.

На Божедомке

С выбранным, нашими сердцами, актером у нас было общее пространство, невероятная удача, ничем не заслуженная и, что немаловажно, это было пространство Достоевского. Мы жили на Проспекте Мира (бывшая Первая Мещанская) напротив Старо-Екатерининской больницы, по соседству с которой располагались Ржевские кирпичные бани, столь же кирпичные, сколь и старинные. Банный короткий проезд уводил в живописный посад Троицкой слободы, разветвленную сеть переулков с крепкими старыми тополями, которых никогда не касались пилы, теремной деревянный мир резных наличников Большой и Малой Екатерининских улиц. Пройдя сквозь Екатерининский парк, мы попадали в царство Божедомки, к тому времени уже ликвидированное, но дух ее еще витал в густом, гонимом ветром, пухе тополей.

Божедомкой именовалась местность в районе площади Суворова, бывшая Екатерининская, вместе с улицами Старая Божедомка – улица Дурова и – Новая Божедомка – улица Достоевского. Убогие дома, в которые свозили, подбирая с улиц города, всех сирых и бездомных, – неотъемлемый атрибут этого квартала. Обычно они ютились при монастырях. Мужской Крестовоздвиженский Божедомский монастырь, известный с XVI века, стоял на месте дома, примыкающего к гостинице «Славянка». Во времена Достоевского на месте гостиницы возвышался храм Иоанна Воина, там же располагалось кладбище для всех «странных, умерших насильственной смертью». Служители Убогого дома отыскивали на улицах тела неизвестных, умерших не своей смертью. Похоронами занимались не монахи, а добровольцы, поминавшие покойников нехитрой закуской, вокруг этих мест всегда крутилось много кошек. Тело Гришки Отрепьева, знаменитого самозванца, убитого в Москве в 1606 году, было свезено в Убогий дом.

В конце школьного курса для осмысления внутренней жизни с книжных полок все чаще доставался Федор Михайлович Достоевский. И самым востребованным оказался том с романом «Преступление и наказание», зачитанный вконец, с варварски загнутыми уголками страниц, пролитым кофе и сигаретным пеплом, приземлившимся на обложке. Да, то была славная эпоха печатаных изданий и столь же огромный интерес по отношению к великим писателям.

Наша, спаянная духовными запросами, парочка не раз наведывалась в музей-квартиру Ф. М. Достоевского на Божедомке, где родился знаменитый писатель. Проходя комнатами мемориальной квартиры, мы с нарастающим пиететом взирали на деревянную лошадку, на которой качался маленький Федя, переводя взгляд с голландской печи на старинный горбатый сундук, на котором спал будущий гений. Выйдя из музея во двор бывшей Мариинской больницы с памятником Достоевскому, скульптора Меркурова, робко заглядывали снизу в лицо писателя.

Школьником, Гена вместе с друзьями также шнырял по соседним дворам и закоулкам. Бегал смотреть, как выводят слона на прогулку из «Уголка Дурова». В тополиных посадских интерьерах за заборами скрывалось много таинственного мрачного и одновременно влекущего. Признавался, как по-особому пугал его памятник Федору Михайловичу: скорбная высокая фигура, со странно сцепленными руками на груди, отвернувшейся в сторону, головой, взглядом, падающим в землю. Уже тогда в местном ландшафте его музыкальный и художественный слух улавливал страдальческие нотки Достоевского.

Детские годы Бортникова прошли на Божедомке. Родился в Ленинграде, до школы пожил с семьей в Австрии. С переводом отца по службе перебрались в Москву в дом для военнослужащих на площади Коммуны. И весь тот период в его памяти – за семью печатями.

Геннадий. Ему бы подошло имя Людвиг, ну, пусть не Людвиг Баварский, а Людвиг с Трубной площади или Людвиг покровитель кошек.

Можно любить старых, кривых, безногих, но, чтобы так любить кошек? Отказаться из-за них от Парижа? «А кто же будет кормить кошек?» Нет, тут, Гоголь: полет кошки с лежанки на печку, кружение утопленниц. Тут пустота. Пропасть без любви. Мать или мачеха? Про мачеху не скажу, не знаю, но у Гены рано умерла мама, малыш только пошел в школу. Мама умерла, и ребенок замолчал на две недели. Никто вначале этого не заметил – ну, молчит и молчит… Потом бросились к логопедам – учить говорить заново, тогда-то и проявилась некая шепелявость в речи. Отец, прошедший войну по артиллерийскому ведомству, постоянно в дальних командировках. Ребенок при бабушках и няне, кстати, большой любительнице кошачьего племени, вступил на тропинку диккенсовского Оливера Твиста, передаваемый с одних рук на другие. Взрослея, к своему истинному «я» пробивался, где – ручейком, где – горным потоком напролом на каменные заторы.

А сопротивление среди ближних было сильным, иначе, зачем ему, тогда, капризному клоуну, а может, принцу всех лун, срываться из дома и не единожды? В первый раз еще в школе, когда старшие прочили подростку Суворовское училище, он сбегает в Сергиеву Лавру поступать в семинарию. Паломничество недолгое, но именно оттуда – навык в написании ликов икон и пристрастие к портретам. Насильственное возвращение, выяснение с отцом. Появление на подмостках машиностроительного техникума, где учеба за партой совмещалась с работой на заводе. Геометрия на занятиях и высокая температура в производственных цехах выталкивают его за ворота в очередной раз. Сюжет «в дороге» обрывается. Как вариант, художественное училище? Нет, не совсем то… Как-то во дворе замечает девочку с загадочным отблеском на лице, улыбкой, скрывающей тайную радость. Оказывается, она посещает театральный кружок при районном доме Пионеров. Он рисует, возможно, он мог бы помогать при оформлении спектаклей, к тому же рисовальный и театральный кружки соседствуют дверями. Через какое-то время руководительница драмкружка подходит к нему с вопросом: «А ты Пушкина прочитать сможешь?» И вот первый выход к зрителю в пьесе-сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». Первая роль – ворон. Первая, реплика: «Карр!».

Примерно в такой последовательности он и менял один приют на другой пока шар не лег в лунку, пока фрагмент пазла не обрел свое место, ибо самое важное для человека, по определению одного немецкого психоаналитика, – «Дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально».[6]

Театр явился для него открытием, настоящим чудом. И он начал служить этому чуду со всей истовостью Рукоположенного. Вполне возможно, что в Лавре ему и сплели золотой кокон силы. Когда он вышел на подмостки, он был уже «элейсон», с греческого – помазан. А когда он вернулся в свой дом на площади Коммуны, то все равно остался в пространстве, пусть и виртуальном, кельи мужского монастыря. А что если его девятиметровая комната помещалась в бывшей алтарной части храма Иоанна Воина? Нет, тут много тайн. Эти метания его детства – сплошная тайна, завеса из тайн. Не раскрытые, не понятые, не выплаканные до конца они всплывали в его глазах и, благодаря окулярам бинокля, вставали в пол лица, освещая сцену, весь театр, заполняя собой прилежащий сквер, площадь с памятником большому поэту, широкий распах Садового кольца и все бульвары.

Бульвары

У Раскольникова была комната о шести шагах, у Бортникова – на три шага больше. В этой комнате, обставленной его картинами, в двухкомнатной квартире с отцом и старшим братом он и жил на площади Коммуны пока на карте столицы не появился Новый Арбат с домами в двадцать три этажа. «Вставная челюсть Москвы» – по меткому замечанию Фаины Раневской. А жить желательно не выше деревьев или хотя бы вровень с тополем, что был у Цветаевой в Трехпрудном переулке, и с собственным выходом на крышу.

Да, оказывается, мы жили так близко друг от друга. Через полчаса неспешной прогулки мы были уже у стен его дома, удивительно, но кажется знали и этаж, не самый высокий, благодаря караулящим внизу поклонницам. Окно его комнаты выходило во двор, боковая сторона дома пялилась на невзрачный стадион «Буревестник» за стареньким забором в Самарском переулке, а сам фасад гляделся на изгиб Самотечного бульвара.

Московские бульвары стоят того, чтобы воспеть их, хотя бы однажды. В ту пору, то есть к середине прошлого века, они были еще относительно юны и свежи, и сильный благоухающий аромат с зацветающих лип Цветного бульвара, обволакивающий нарастающими волнами, буквально опьянял. Детство московских бульваров пришлось на то время, когда по ним прогуливался Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной, он и встретил ее на балу в декабре 1828 года, в доме Кологривовых на Тверском бульваре. Подхватив Вяземского под ручку, большой гулена отправлялся с приятелем пройтись по Никитскому бульвару, и уже скоро нянька выведет на прогулку под зеленые шатры к его памятнику, гордость Серебряного века, Марину Цветаеву.

Личная напряженно-усложненная внутренняя жизнь диктовала не статику – сидение в кресле под новомодным определением «торшер», а пребывание в постоянном движении, то есть – хождении. И лучшим пространственным местом для этого были бульвары. Летом над тобой – купол из нависающих ветвей, под ногами не мертвый асфальт, а упругая живая земля. Болдинской осенью нога вступала в шуршащий прибой, подгоняемых навстречу легким ветерком, карминно-бурых, ржаво-золотых кленовых листьев. Воронкообразные низкие смерчи, весело кружащиеся по газонам юбочками дервишей, и зеленая арка над головой создавали ощущение того, что ты проходишь своеобразным тоннелем, в конце которого уже мерцает свет, положенной только тебе небывалой любви. Таская с собой это предвкушение, перетекая из бульвара в бульвар, не распыляясь на многолюдные площади и проспекты, душа, пестуя внутри себя тишину, сохраняла индивидуальность.

Обычно мой путь лежал от Самотечного бульвара к Цветному мимо скромной иллюминации из двух лошадок на бледно-желтом фасаде цирка, тогда еще единственного, потому и центрального, сосуществовавшего по соседству с рынком, столь же центральным. Тут можно было сделать остановку и заглянуть собственно на сам рынок. Крытый рынок, как центровой, был заряжен на самый разнообразный ассортимент по части растительных и мясомолочных продуктов. Именно сюда наезжали на блестящих авто с дипломатическими номерами секретари зарубежных посольств закупаться провизией. Иногда на рынке случалось повстречать самих иностранцев и отсканировать их внешний вид. Допустим, гипотетически, проходя мимо сказочных восточных прилавков с оранжевыми дынями и черным виноградом, можно было заприметить кого-то, со спины похожего на Жан-Луи Трентиньяна, пройтись взглядом по его облегченной дубленке и, подзарядившись эстетически, следовать дальше до поворота на Петровский бульвар.

Моссоветовский актер ходил бульварами, мы следовали тем же маршрутом, подсознательно преследуя цель, невзначай встретиться с ним, столкнуться лицом к лицу на нашем аллейном пути. И, что удивительно, одним летом это действительно произошло, правда, один только единственный раз. Он вышел нам навстречу из зеленой кущи Самотечного бульвара, а мы как раз стояли на переходе на Садовом кольце. Он объявился внезапно под сводом сомкнутых деревьев, как молния, как «Deus ex machine» – «Бог из машины», их театральные штучки, когда мы вышли к светофору на переход через широкое полотно Садового кольца, готовые соскользнуть с разогретого тротуара, чтобы нырнуть парочкой карандашей в родную тень зеленого пенала. Помнится, мы просто задохнулись от небывалого чуда, свершающегося прямо на наших глазах.

Как в замедленной съемке мы провожали взглядом паренье полубога, проплывающего мимо нас с отрешенным взглядом «поверх всяческих барьеров». Высокий, красивый, одетый, как и полагается столичному актеру, в нечто более качественное, нежели в ординарную клетчатую ковбойку. Мы уже знали, что впечатления от этой встречи нам хватит на недели разговоров под, сменяющие друг друга, чашки с отчаянно-черным кофе и трассирующие в угол пустые пачки от сигарет, ибо истинным смыслом того юного существования было находиться в постоянном экстатическом возбуждении. В конце концов крепчайшим кофе и мыслями о Бортникове я довела себя до того, что уже с утра меня трясло, как Раскольникова, когда тот поднимался по темной лестнице к своей старухе с топором за пазухой. Именно тогда навсегда вошло в меня преклонение перед гением поэта, который смог выразить, непередаваемую словами, интенсивность чувств. «В тот день всю тебя, от гребенок до ног, / Как трагик в провинции драму Шекспирову, / Носил я с собою и знал назубок, / Шатался по городу и репетировал».[7]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

«О театре». Белинский В. Г. – М.: Детская литература, 1961

2

Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 тт. – М.: ГИХЛ, 1959–1962. (Т. 9. Письма 1815–1830)

3

«Жерар Филип». Воспоминания, собранные Анн Филип. – М.: Искусство, 1962

4

«Одно мгновенье». Анн Филип. – М.: Правда, 1990

5

«Повесть о Сонечке». Цветаева М. И. – М.: Азбука-Аттикус, 2000

6

«Искусство любить». Эрих Фромм. – М.: АСТ, 2022

7

«Марбург». Пастернак Б. Л. Собр. соч. в 5тт. – М.: Художественная литература, 1989. (Т. 1)