Полная версия

Григорий Котовский. Загадка жизни и смерти

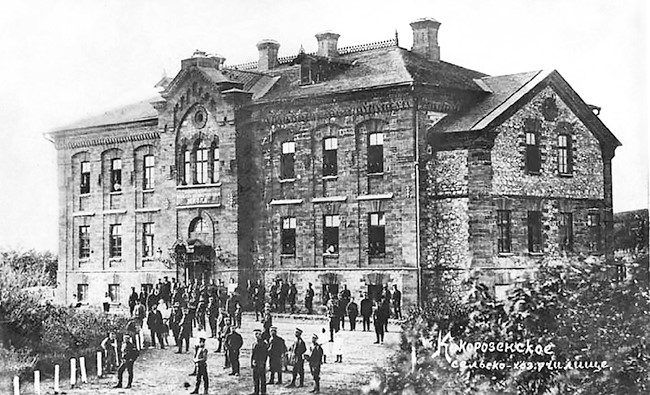

Корокозенское сельскохозяйственное училище

Отец Котовского получал 50 рублей жалованья в месяц. У него был собственный дом с виноградником, садом и огородом. Но в 1889 году семью постигло несчастье. Родив пятого ребенка – дочь Марию, от послеродовой горячки скончалась Акулина Романовна. Иван Николаевич тяжело переживал смерть любимой жены.

Отец нередко брал Гришу на завод. Мальчику там нравилось. Гриша любил бывать в машинном отделении, слушать однообразный гул машин.

Как и подавляющее большинство мальчишек, Гриша часто лазил по крышам и чердакам. Однажды, в семилетнем возрасте, он сорвался с крыши. Гришу принесли домой без чувств. После этого случая Котовский стал заикаться. Уже в зрелом возрасте он преодолел заикание, но оно возвращалось, когда Григорий Иванович сильно волновался.

Гриша любил музыку, и сам на трубе подбирал любимые мелодии.

В Ганчештах Григорий окончил народное двухклассное училище, где не отличался ни образцовой успеваемостью, ни примерным поведением. Будучи с детства очень сильным, он нередко поколачивал сверстников.

В 1895 году отец Григория Котовского умер от туберкулеза легких. Пятеро детей стали сиротами. Но о них позаботился крестный Котовского князь Григорий Мирзоян Манук-бей. Он был внуком известного армянского дипломата Манук-бея Мирзояна, в доме которого в Бухаресте был подписан 11 июля 1812 года Бухарестский мир между Россией и Турцией, отдававший Бессарабию во владение Российской империи. Тогда еще, заметим, Манук-бей состоял не на русской, а на турецкой службе, будучи великим драгоманом Порты (представителем всего православного населения Оттоманской империи перед султаном) и министром финансов. За успехи в сфере государственных финансов Манук Мирзаян в 1808 году получил от султана титулы бея и молдавского князя. Он был одним из богатейших людей империи и построил себе в Бухаресте великолепный дворец, в котором и происходило подписание Бухарестского мира. Но сразу после этого был не без оснований обвинен султаном в том, что за крупную взятку способствовал заключению мира на выгодных для России условиях. Доказательство справедливости турецких подозрений служит послание Манук-бею от Александра I: «Господин Манук-бей! Многократные доказательства вашей преданности России и большие усердия в службе в интересах империи нашей, о чем не замедлили главнокомандующие моей армией на берегах Дуная обратить наше особое к вам внимание. В воздании ваших заслуг и в знак моей благосклонности к вам всемилостивейше жалую вас кавалером ордена Святого Владимира третьей степени, коего знак сего к вам доставляя». Неудивительно, что Манук-бей предпочел остаться в Бессарабии, бросив роскошный дворец в Бухаресте, и перейти в российское подданство.

За заслуги в подписании Бухарестского мирного договора Мануку Мирзояну был пожалован чин действительного статского советника и камергера, дающий потомственное российское дворянство, а также княжеским титулом, примерно эквивалентным его турецкому титулу бея. Император Александр I также даровал Манук-бею обширный лесной массив в Кодрах. Там князь построил замок во французском стиле с зимним садом, сторожевыми башнями и парком и начал производить вина и коньяки по французским технологиям, по качеству не уступавшие французским образцам. Вот на этом винокуренном заводе князей Манук-беев и работал механиком отец Котовского Иван Николаевич. Вопреки позднейшим утверждениям Григория Ивановича о своем бедняцком происхождении, Котовские жили далеко не бедно, имели большой собственный дом и сад и пользовались покровительством Манук-бея. Последний год жизни Николай Иванович не мог работать из-за прогрессирующей чахотки, но князь не только платил ему полное жалованье, но и тратил немалые деньги на дорогостоящее лечение.

Григорий Манук-бей был од ним из богатейших землевладельцев Бессарабии. Ему принадлежало более 5 тыс. десятин плодороднейших земель. В имении был огромный тенистый парк, плодовые сады, виноградники – все, чем издавна славиться бессарабская земля.

Чуть в стороне от Ганчешт, на пригорке, окруженный дубовой рощей, высился белый дворец Манук-Бея. Поместье состояло из маленького охотничьего замка, белой столовой, помещения для слуг и огромного господского дома, на третьем этаже которого располагался солярий и фонтан с золотыми рыбками и экзотическими растениями. Кроме зимнего, был и большой фруктовый сад, и виноградники, и большой тенистый парк. В доме крестного Григорий Котовский в детстве бывал часто.

Казалось бы, по законам жанра, здесь должна была бы родиться романтическая легенда, что Григорий Котовский на самом деле был не только крестником, но и внебрачным сыном бездетного Манук-бея. Обычно в романах и пьесах о легендарных разбойниках именно так и происходит. Но никаких доказательств, что Григорий Котовский имел столь знатного отца, найдено не было. Впрочем, в советское время их и не искали, а сам Григорий Иванович подобной версии тоже никогда не выдвигал, удовлетворившись легендой о мнимом дворянстве отца и деда. После 17-го года подобное социальное происхождение и вовсе не приветствовалось. Кстати, с крестным у Котовского совпадало не только имя, но и отчество. Отцом покровителя будущего «последнего гайдука» был сын Манук-бея Мурад, в России крестившийся в Ивана.

Был ли род Котовских когда-то дворянским, мы, наверное, не узнаем никогда. После того, как обширные территории Речи Посполитой в результате трех разделов оказались в составе Российской империи, новые власти озаботились большой долей польского дворянства (шляхетства) в населении. В отдельных уездах Северо-Западной Белоруссии и Литвы шляхта, т. е. неподатное сословие, составляла до 15–20 % всего населения. На Украине доля шляхты была меньше, но и здесь имелось немало шляхтичей, которые по своему реальному положению мало отличались от крестьян. Они не имели крестьян и вынуждены были сами обрабатывать свои небольшие земельные наделы.

Российское правительство всячески стремилось уменьшить численность шляхты, преследуя при этом в первую очередь политические, а не фискальные цели (дворянство было неподатным сословием). Подтверждения шляхетства требовали в первую очередь у католиков, полагая, что польские дворяне глубоко враждебны империи. Если шляхтич не мог подтвердить шляхетство (а далеко не у всех сохранились дипломы о пожаловании), то его переводили в мещане или в крестьяне-однодворцы и вынуждали платить налоги. Если же шляхтич переходил в православие, проблемы с подтверждением шляхетства обычно не возникало, даже если у таких дворян не было крепостных. Правда, нередко новообращенным в православие полякам предоставляли землю или должность за пределами западных губерний. Отец же Котовского был православным, поэтому маловероятно, что он или его предки принадлежали к раскассированной шляхте. Скорее всего, он действительно был выходцем из мещанского сословия. Хотя, конечно, и раскассированный в мещане бывший шляхтич-католик позднее мог перейти в православие.

Стоит отметить, что в «Списке дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Подольской губернии на 1897 год», в 6-й части, куда вносили дворян, пожалованных дворянством за службу, есть Котовские, но они вряд ли имеют отношение к отцу Григория Ивановича. Это – Иван, сын Ивана Андрея и внук Иосифа Войцехова, внесенный в книгу указом от 19 декабря 1844 года, и Феликс и Антон Викентий, сыновья Ивана Андреева, внесенные в книгу указом от 21 марта 1849 года. Были Котовские дворяне и в других губерниях, например, Киевской, но ведь сам Котовский всегда настаивал, что его предки были дворянами именно Подольской губернии.

Как прошло детство нашего героя? Котовский вспоминал, что «был слабым мальчиком, нервным и впечатлительным. Страдая детскими страхами, часто ночью, сорвавшись с постели, бежал к матери (Акулине Романовне), бледный и перепуганный, и ложился с ней. Пяти лет упал с крыши и с тех пор стал заикой. В ранних годах потерял мать…» После падения с крыши Котовский страдал не только заиканием, но и эпилепсией.

После смерти матери воспитанием Котовского занялась его крестная мать София Шалль, молодая вдова и дочь бельгийского инженера. Помогала и сестра Григория Софья. На средства Манук-бея Котовский поступил в 1895 году в Кишиневское реальное училище, но спустя три месяца был изгнан из него за постоянные прогулы и дурное поведение. Возможно, Григорию не понравился упор на естественные науки, хотя и к гуманитарным, похоже, он тогда большого интереса не проявлял. В конце концов Манук-бей определили сорвиголову в Кокорозненское сельскохозяйственное училище, расположенное в селе Кокорозены, Чеколтенской волости, Оргеевского уезда. Как сироту, его определили на казенный кошт. Там готовили управляющих имениями, младших агрономов, специалистов по виноградарству и табаководству в частных хозяйствах. Училище было создано 1 мая 1893 году Бессарабским губернским земством и финансировалось главным образом взносами крупных землевладельцев и монастырей. Оно находилось на арендованной у монастыря земле.

В училище Котовскому понравилось. Учили главным образом практическим вещам, которые могут пригодиться в жизни. Учащиеся обрабатывали 500 десятин сельскохозяйственных земель, трудились на расположенных на них животноводческих фермах, на практике постигая особенности крестьянского хозяйства. Они осуществляли вспашку и посев, уборку, молотьбу и очистку семян, а также занимались сушкой фруктов и овощей. Работали на огороде, на пасеке, на табачной плантации, в питомнике. Там на практике изучали способы прививки виноградной лозы или выведение и кормление шелковичных червей. Работала и на мельнице, и в коровнике. В школе учили варить сыры, а это искусство только-только приживалось в Российской империи, где сыры традиционно ввозили из-за границы, а производили только брынзу и другие творожные сыры. Кроме того, учащиеся овладевали навыками работы управляющего. Один месяц в году они вели ежедневные записи обо всей хозяйственной деятельности и составляли наряды на работы. Потом составляли подробный отчет. Приобретенные навыки по управлению пригодились Котовскому в дальнейшем не только на ниве сельского хозяйства.

А с декабря по март изучали общеобразовательные предметы. Зимой же учащиеся очищали семена, изготовляли веники, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь.

Позднее Котовский вспоминал: «Из всей прожитой мною жизни время пребывания в Кокорозненском сельскохозяйственном училище является самым светлым, ярким, радостным периодом…» И здесь он не кривил душой. Управляющий училищем И. Г. Киркоров свидетельствовал, что Котовский все работы исполнял с любовью и усердием и служит примером для своих товарищей.

В воспоминаниях о Кокорозненской школе Григорий Иванович также утверждал: «Здесь впервые уже начала оформляться моя личность протестанта против существующего порядка вещей. Эти протесты выливались в стихийные, неорганизованные формы, но я уже являлся вожаком, за которым зачастую шли воспитанники даже старших классов». Тут, скорее всего, верно насчет того, что Котовский в школе был вожаком. Лидерские качества у него проявлялись всегда. А вот насчет протеста против существующего строя… Сегодня попытка выдать за пусть неосознанные, но революционные выступления школьные шалости вызывает только улыбку.

В Кокорозненской школе Котовский стремился поддерживать себя в хорошей физической форме. Он ежедневно занимался гимнастикой, много времени уделял верховой езде. В свободное время воспитанники школы также играли в кегли и в мяч, обучались танцам. В школьном оркестре Котовский играл на корнете, а иногда даже выступал в роли капельмейстера. Пел Григорий и в школьном хоре, славившемся на весь уезд.

Особенно успевал он по таким предметам как немецкий язык и агрономия. Манук-бей обещал отдать его впоследствии в немецкий университет.

Позднее Котовский утверждал: «Все свое детство я проводил в заводских казармах рабочих, и их тяжелая, кошмарная жизнь наложила на мою душу свою печать». Это – чистейшие фантазии в духе революционного романтизма, призванные показать, что у Котовского с юных лет появилась классовая ненависть к эксплуататорам. На самом деле Котовские жили в благоустроенном собственном доме, а рабочих казарм в Ганчештах вообще не было. Персонал винокуренного завода не превышал двух десятков человек и, за исключением специалистов, вербовался из местного населения, которое ни в каких казармах не жило.

Русскую литературу Котовский, по его уверению, не читал вовсе. После революции он даже говорил об этом с гордостью: «Никаких Толстых и Тургеневых – вся эта литература заставляет русского человека страдать, и только усиливает безысходность его рабской жизни». Его увлекала зарубежная приключенческая литература, Луи Буссенар, романы о приключениях знаменитого сыщика Ната Пинкертона, романы Фенимора Купера об индейцах и ковбоях, другие зарубежные произведения приключенческого жанра увлекали Григория. Хотя, подозреваю, что кое-что из русской литературы он все-таки читал, например, пушкинского «Дубровского».

С детства Котовский любил спорт – бокс, гири и крокет, а позже и футбол. Атлетически сложенный и укреплявший свою природную силу гимнастическими упражнениями, он действительно обычно выходил победителем в схватках со сверстниками и завоевал у них немалый авторитет, обнаружил качества вожака. Все это ему в дальнейшем здорово пригодилось в его полной приключений жизни. Недаром в училище Котовского называли «Березой». Такое прозвище в деревнях дают сильным и драчливым парням, способным повести за собой других. В училище Котовский научился играть на скрипке, гармонии, гитаре, трубе и кларнете. Он обладал хорошим музыкальным слухом и довольно сильным голосом, пел в хоре. Уже в юности он стал полиглотом, кроме родного русского, владел румынским, польским, украинским, французским, немецким и идишем.

Молодой разбойник

Детство и юность Котовского прошли в Бессарабии, одной из самых многонациональных губерний Российской империи. Название Бессарабия происходит от имени Бассараба, вождя племени бессов или басторнов, которые, согласно римскому географу Страбону, составлявшего часть народа гетов, жившего, во времена Геродота, в центральных областях гор Гемус (Балкан). Геты были родственны дакам, и оба эти народа являются предками современных румын и молдаван. Согласно другой версии, принятой в румынской историографии, название Ţara lui Basarab – «Земля Басараба» происходит не от легендарного гетского вождя, а от имени вполне конкретной исторической личности – валашскоговоеводы Басараба I Великого(1289–1352) правившего с 1310 года.

В 1889 году население Бессарабской губернии составляло 1 628 876 человек, включая 1 368 668 православных, 180 910 иудеев, 44 214 протестантов (в основном немцев-колонистов, имевших налоговые льготы), 21 900 раскольников, 9307 католиков (в основном поляков) и 3849 армяно-григориан. Из числа православных несколько менее миллиона составляли румыны, которые тогда официально молдаванами не назывались. Во всяком случае, в статье «Румыны» Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона говорилось о проживающем в Бессарабии 1 миллиона румын, и подчеркивалось, что они с остальными румынами «составляют в отношении языка и племени одно целое». Статьи же «молдаване» в словаре не было, а «Молдавией» называлась только часть Румынии, бывшее княжество, без всяких указаний, что это название может быть распространено и на Бессарабию. Термин же «молдаване» в Российской империи существовал, но относился ко всему румынскому населению, включая выходцев из Валахии. До 1917 года термины «Молдавия» и «молдаване» не были в ходу применительно к Бессарабии и к населению Бессарабии, говорящему на румынском языке. Причем первыми название «Молдавия (Молдова)» применительно к Бессарабии стали использовать те местные политики, которые выступали за присоединение Бессарабии к Румынии. Тем самым подчеркивалось, что до 1812 года она была частью Молдавского княжества.

Среди румынского дворянства (бояр) и интеллигенции постепенно развивалось национальное движение. Но в 1883 году на просьбу допустить использование румынского языка в дворянских и земских собраниях был получен категорический отказ, мотивированный тем, что Бессарабия является «приграничной» губернией, где «все русское должно поддерживаться с особой строгостью» и русский язык «не должен уступать никакому иностранному языку». Уже в 1885 году начальник жандармерии Орхея сообщал, что местная интеллигенция провозгласила «неприязнь ко всему русскому» и вынашивает «мечту об отделении Бессарабии от России и присоединение ее к Румынскому королевству». В конца XIX века выходцы из Бессарабии, обучавшиеся в Дерптском (ныне Тартусском) университете создали Дерптское землячество, которое, помимо студенческой взаимопомощи, занималось культурной и политической деятельностью. В обществе участвовали Ион Пеливан, Василе Оатул, Георге Кику, Александру Оатул, Ал. Гришков и др. Они выступали за воссоединение Бессарабии с Румынией и придерживались социал-демократических идей. Но весной 1902 года большинство членов Общества были арестованы за призывы к антигосударственным действиям. Через пять месяцев заключения из-за отсутствия улик большинство задержанных выпустили, но В. Оату, И. Пеливана и Ал. Гришкова отправили в ссылку. Только в сентябре 1905 года, после начала Первой русской революции, группа бояр (крупных землевладельцев) и интеллигентов, во главе с губернским предводителем дворянства Павлом Дическулом основали в Кишиневе Бессарабское Молдавское общество содействия народному образованию и изучению родного края. Общество учреждалось «для содействия всеми средствами делу народного образования молдован Бессарабии и всестороннему изучению края. В основу положена мысль, что элементарное обучение возможно лишь на родном языке – молдавском» и не ставило перед собой каких-либо политических целей, чтобы не конфликтовать с властями. Чтобы не раздражать власти, румынский язык был назван молдавским. Литературу и газеты «Бессарабское Молдавское общество» получало из Румынии. За один только 1906 год в Бессарабии было продано более 2000 румынских книг, не считая журналов и газет.

11 декабря 1905 года Бессарабское земство приняло решение о необходимости преподавания молдавского языка в начальной школе. При этом сохранялось также обязательное преподавание русского языка. Молдавский язык был восстановлен в богослужении. На русском и молдавском языках печатался церковный журнал «Луминэторул», что стало первым шагом на пути возвращение румынского языка в церковь, где он после 1812 года был насильно заменен церковнославянским. Румынский язык был утвержден русским Синодом только как факультатив. Семинаристы Кишинева организовали забастовки в 1906–1908 годах. Многие из них были отчислены.

Меньшинство членов «Бессарабского Молдавского общества», группа молодых интеллигентов-националистов, объединившихся вокруг издававшейся при финансовой поддержки из Румынии газеты «Basarabia», требовала радикальных социальных реформ, прежде всего, аграрной, а в перспективе – воссоединения Бессарабии с Румынией. Против этого не возражала и умеренная часть общества, но опасалась озвучивать такие требования публично, опасаясь репрессий. Но все члены общества признавали принадлежность населения Бессарабии к «аеликой румынской нации». Газета «Basarabia», издававшаяся с 1906 года и редактировавшаяся Ионом Пеливаном, опубликовала программу из четырех пунктов: «Автономия (имелось в виду возвращение к ограниченной автономии Бессарабии, существовавшей до 1873 года. – Б. С.). Румынский язык и культура. Полные гражданские права для Бессарабии. Земля для бессарабских крестьян». Резким оппонентом «Бессарабского Молдавского Общества» стал лидер русских националистов Бессарабии Павел Крушеван, также выходец из бояр, и издаваемая им газета «Друг», обвинявшая членов общества в сепаратизме и отрицала необходимость школьного обучения на румынском языке. Кроме того, в начале 1907 года стала издаваться в начале 1907 г. второй румыноязычной газеты «Молдованул (Молдаванин)», финансировавшаяся губернскими властями и редактировавшаяся Георгием Маданом, сыном священника, ранее эмигрировавший в Румынию. Она критиковала политический «сепаратизм» газеты «Basarabia», но разделяла ее культурную программу. Вместе с тем, Мадан, подобно Крушевану, называл лучшими друзьями молдаван членов называл членов черносотенного «Союза русского народа» и разжигал антисемитские настроения. В марте 1907 года «Basarabia» была закрыта в административном порядке за публикацию стихотворения «Пробудись, румын!» (Deşteaptă-te, române!). Попытки возродить ее под другими названия результата не дали, и соответствующие газеты также были закрыты. «Молдаванул» был закрыт в октябре 1908 года. После закрытия газеты «Basarabia» «Молдаванул» фактически являлся органом умеренного крыла «Бессарабского Молдавского Общества». Молдавские националисты в Молдавии так и не смогли провести ни одного депутата в Государственную Думу, так как молдавские крестьяне чаще всего поддерживали крайне правые русские партии. Вплоть до Первой мировой войне молдавское национальное движение затухает, лишенное своих печатных органов. Многие его деятели эмигрировали в Румынию.

Большинству крестьян оставались чужды культурные требования румынской интеллигенции. Сказывался низкий уровень грамотности молдаван и их тяжелое экономическое положение. Кроме того, в сельской местности русификация в школе и церкви проявлялась гораздо слабее, чем в городах. В связи с этим губернское жандармское управление сообщало, что «молдоване, прибывая под русским владычеством, не только не обрусели, но омолдованили и продолжают омоддованивать славянские элементы». Здесь же утверждалось, что «румынский язык является более распространенным в Бессарабии, чем русский. Румынский язык есть язык купли и продажи для большинства населения в губернии». В конце XIX века уровень грамотности сельского населения Бессарабии не превышал 12 %. А в целом по губернии в населшении старше 9 лет грамотных было только 20 %. Молдавская национально-демократическая партия, созданная радикальной частью «Бессарабского молдавского Общества» в 1906 году, выступала за автономию и аграрную рефорсму, но не смогла провести своих депутатов в Думу. Но в 1908 году царское правительство приняло решение о введении всеобщего начального образования. В 1917 году в школах училось уже 53 % детей Бессарабии. Это создавало объективную основу для нового подъема молдавского национального движения. В 1913 году появились ноовые издания на румынском языке в Бессарабии «Гласул Басарабией» (Голос Бессарабии) и «Кувынт Молдовенеск» (Молдавское слово).

По данным переписи 1897 года в Бессарабской губернии было 1 933 436 жителей (991 257 мужчин и 942 179 женщин), из них в 17 городах проживало 304 182 человека, в том числе в губернском городе Кишинёве – 108 796 человек. Городское население губернии составляло 15,7 %. 47,6 % жителей Бессарабии были молдаванами, 19,6–украинцами, 11,8-евреями, 8–русскими, 5,3–болгарами, 3,1–немцами и 2,9–гагаузами. Кроме то го, в губернии жили поляки – 0,5 %, цыгане – 0,4 %, армяне – 0,11 %, греки – 0,1 %, албанцы – 0,04 %, французы – 0,02 %, чехи – 0,02 % и караимы – 0,005 %. По сравнению с 1859 года доля молдаван (румын) снизилась на 7,3 %. Русские преобладали в сфере государственной администрации, суда, полиции, Б ессарабии, где их доля превышала 60 %.

Среди городского населения 37,2 % составляли евреи, 24,4 % – русские, 15,8 % украинцы и только 14,2 % молдаване. Горожане, включая этнических молдаван, получали образование на русском языке. Особенно много украинцев было на севере, в Хотинском уезде, а также в южных уездах Бессарабии (Буджаке), откуда местное, преимущественно тюркоязычное население (ногайские татары и турки) было выселено русскими оккупационными властями еще в ходе русско-турецких войн 1806–1812 и 1877–1878 годов. Здесь же были сосредоточены переселившиеся из Османской империи гагаузы и болгары. Большинство католиков были поляками, хотя не исключено, что в их числе учтено и несколько сот армяно-католиков. Было среди православных и несколько тысяч греков и болгар, а также русских старообрядцев, бежавших сюда еще в XVII–XVIII веках. Другие русские были представлены чиновниками, военнослужащими и помещиками. Большинство протестантов были немцами, а так же германо-швейцарцами. Последние славились своими винами, производимыми на винзаводе в поселке Шабо. Было в Бессарабии и несколько тысяч цыган. Большинство украинцев, немцев болгар и греков приехали в Бессарабию уже в бытность ее в составе Российской империи после 1812 года в качестве колонистов осваивать свободные земли на юге губернии. Бессарабия никогда не знала крепостного права, но большинство крестьян не имело собственной земли и вынуждено было работать на помещиков, которые были представлены румынами, русскими, немцами и армянами. К последним, как мы помним, принадлежал и покровитель Котовского Манук-бей. В 1868 году в руки крестьян было передано за выкуп, который они вносили до 1905 года, 1,6 млн. гектаров земли. 2,2 млн. гектаров остались у помещиков и монастырей. К концу XIX века 60 % всей пахотной земли владели крестьяне, у дворян оставалось около 25 %, у купцов и иных городских сословий – 8 %, у иностранных православных монастырей (румынских, болгарских и греческих) – 5 %. В 1905 году 1427 дворянских семейств владели только 22 % сельскохозяйственных земель. Средний размер дворянского имения составлял 603 десятины. При этом в Бендерском и Измаильском уездах средний размер имений составлял около 2 тыс. десятин. Здесь разбойникам было особенно выгодно действовать, так как они могли рассчитывать на большую добычу. Большинство же помещиков владело от 50 до 2000 десятин. Имений же площадью более 10 тыс. десятин было только два. Частных землевладельцев из других сословий было более 5 тыс. Некоторые мещане и крестьяне владели многими сотнями и двже тысячами десятин земли. Тех крестьян, кто влад ел более 10 десятинами земли, было в 1905 году больше 1 тыс. Особенно много таких крестьян было в Бендерском уезде, где средний размер крестьянского частного владения составлял около 300 десятин. Такие крестьяне тоже становились жертвами набегов Котовского и его шайки. Средний же размер крестьянского владения в Бессарабии составлял 48 десятин, т. е. 1971 семья владела 95 тыс. десятин. Мещане же владели 125 тыс. десятин при среднем размере владения 143 десятины. После начала 9 ноября 1906 года и вплоть до 1915 года 12 тыс. крестьян оформили в частную собственность 132 тыс. десятин, или 7,3 % всей надельной земли.